Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

¿Recuperación y remediación significan lo mismo?

En la presente semana se ha hablado mucho de un proyecto de «remediación» de la Mina Schlagintwait, fuera de producción desde 1990, situada en la zona de Los Gigantes.

La propuesta es trasladar allí, como parte de un supuesto relleno inerte, las aproximadamente 57 millones de toneladas de residuos de la planta Dioxitec, (que procesaba uranio) ubicada en el Barrio de Alta Córdoba.

Ahora bien, todos parecen hablar muy livianamente de un proyecto en el que la precisión, la exactitud y el análisis concienzudo e integral, no podrían ser más necesarios.

Y esto es un tópico tan sustancioso y extenso que sería imposible agotarlo en un solo post. Por eso, es que decidí empezar hoy (y adelantándome a mi cronograma habitual) por unas pocas definiciones generales, y sobre todo clarificar el verdadero alcance técnico y científico de las palabras que se están empleando alegremente, como si significaran lo mismo.

¿Cómo ha evolucionado la mirada social y técnica respecto a las etapas finales de la producción en una mina?

Mientras que la explotación de minerales comenzó en los albores de la historia humana, hace miles de años, las actividades de remediación no tienen mucho más de un siglo.

Dichas actividades surgen de la mano de la comprensión de que la calidad de vida del hombre está indisolublemente ligada a ecosistemas sanos.

Más allá de los esfuerzos relativamente recientes por conseguir una explotación minera con impacto tolerable, es real que esa actividad tiene efectos no deseados sobre el ambiente, tanto a nivel microbiano como del paisaje, y por ello surgen pues, todas las estrategias para recuperar y remediar los espacios afectados.

¿Hay presupuestos básicos a considerar antes de un proyecto como el que se plantea, relativo a los residuos de Dioxitec?

Lo primero que se debe tener en cuenta es que son las leyes naturales las que gobiernan el funcionamiento de los ecosistemas, más allá de las opiniones humanas al respecto. La deducción inmediata es que el relevamiento y análisis concienzudo de esos ecosistemas y las leyes que los rigen, es requisito previo de toda intervención.

Por eso no parece irrelevante un breve repaso de algunos de los principios de la Ecología, pero entendiendo la Ecología como una ciencia, y no como un mero espacio de opinión abierto a miles de legos, tan bien intencionados como escasamente informados.

¿Cuáles son los principios básicos que no pueden ignorarse?

- Cada elemento en un ecosistema afecta indefectiblemente a los demás, sea de manera directa o indirecta. El post sobre sistemas sería una lectura útil en este punto.

- Los ecosistemas se componen de tres grandes grupos de integrantes: a) los del ambiente físico, que incluyen agua, suelo, aire, energía, etc., b) los seres vivos, desde lo microscópico como las bacterias, por ejemplo, hasta los árboles y toda clase de animales, incluido el hombre; y c) las interacciones que operan entre los componentes de los otros dos grupos.

- En casi todos los ecosistemas existen uno o más factores que limitan su funcionamiento. Puede ser la calidad del agua, o la excesiva polución, por mencionar algunos.

- Más allá de los factores limitantes, un ecosistema tiene de por sí un límite en su capacidad de funcionamiento. Así, para explicarlo mejor, si en un valle caben 25.000 árboles, por excelentes que sean las condiciones de todos los componentes, colocar 50.000 destruye el equilibrio.

- La población de un ecosistema, humana o no, es esencialmente dinámica y mutante, y es vital reconocer la fragilidad de su equilibrio.

¿Dónde, cómo y cuándo debería aplicarse aquí la Evaluación de Impacto Ambiental?

La E.I.A. se impone en el sitio al que deben llevarse los desechos de Dioxitec. Eso ni se discute. Pero… hay además otro aspecto que si bien no puede evaluarse con una E.I.A., porque ella por definición implica la eventual intervención en un medio definido, requeriría un monitoreo equiparable de alguna manera.

Ese aspecto se refiere al simple traslado en sí de los materiales en cuestión. El paso de esa clase de materiales- con todo lo que implican en el imaginario popular- por determinados pueblos y ciudades, ¿cómo afectaría a los pobladores involucrados?

El grado de afectación de esas comunidades debe necesariamente entrar en la ecuación. ¿Habrá resistencias activas o pasivas? ¿Habrá menoscabo en la utilización turística de rutas por las que atraviese ese material? ¿Habrá utilización política de los posibles rechazos sociales?

Esos temas no son de mi competencia porque lo mío es la Geología, pero el conocimiento sobre E.I.A. me lleva a advertir que el subsistema social merece ser estudiado antes de tomar cualquier decisión.

¿Qué se entiende por recuperación?

La recuperación es la devolución de un ambiente a un estado similar al existente antes de la intervención que lo modificó. Un terreno idealmente recuperado es aquél que alcanza la misma calidad que tuvo inicialmente.

Y digo idealmente, porque en los hechos, la recuperación absoluta es imposible, ya que las modificaciones una vez introducidas, alteran el comportamiento de todo el sistema, y hay partes de él que exceden la capacidad de acción del hombre, aunque sea con la intención de revertir los cambios que él mismo produjo.

Por eso a veces es más inteligente crear ecosistemas alternativos, que resulten más sanos que los de la situación que se intenta mejorar, pero que no son necesariamente semejantes al punto de partida previo a la obra.

¿Qué se entiende por remediación?

La remediación es probablemente un supuesto más realista que la recuperación, ya que aceptando lo que dije más arriba, sólo busca un estado apropiado para un nuevo uso de la tierra, generando ecosistemas más equilibrados en la nueva situación, resultante de la actividad previa que creó el impacto.

Por lo general implica maniobras de saneamiento químico, y no exclusivamente un relleno físico. Pero eso ya será motivo de otro post.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta publicación.

Para saber más sobre la Zamba de los mineros de Jaime Dávalos.

Fue mi colega Marcelo Dalponte quien descubrió esta interesante historia acerca de la zamba que ya los invité a escuchar en tantas versiones.

El artículo me gustó lo suficiente como para sentirme segura de que no necesita aditamento alguno, de modo que solamente les dejo el link para que vayan a disfrutarlo en su lugar de origen, que es el diario El Tribuno, de Salta.

El terremoto de Chile, 25 de Diciembre de 2016

Otra vez una sorpresa, que me pone a trabajar en plena Navidad. Esta vez se trata del terremoto que acaba de tener lugar en Chile.

¿Cómo, cuándo y dónde ocurrió el evento?

Según la información accesible, el sismo ocurrió en la localidad de Quellón, en el sur de Chile, a las 11.01 hora local, con epicentro a 28 kilómetros al suroeste de dicha comuna, y a 1.284 kilómetros aproximadamente, de Santiago de Chile. Sus efectos se sintieron en numerosas localidades del sur de Argentina, pero afortunadamente no se registraron víctimas fatales, ni a uno ni a otro lado de la frontera internacional. Existió por algunas horas una alerta de tsunami, que determinó la evacuación del lugar, hasta la posterior cancelación de la medida preventiva.

¿Dónde queda la localidad de Quellón y qué características tiene?

Quellón se encuentra en la Región XII o de Los Lagos, en Chile, y ocupa aproximadamente un tercio de la Isla Grande de Chiloé, por su parte sur. La capital de la comuna se llama también Quellón.

Existe un cierto desacuerdo respecto al origen del nombre, que podría provenir de la palabra mapudungun külon, un arbusto abundante en el lugar y conocido como maqui en castellano; o bien del término kellun, que significa ayudar, con lo que Quellón sería «lugar de auxilio», y podría relacionarse con las condiciones de navegación y climáticas bastante extremas en la zona.

La población es escasa porque la mayor parte del terreno está conformado por bosques muy densos, que han dado lugar a la creación de reservas privadas, como el Parque Tantauco y el Parque El Pudú.

El pueblo mismo de Quellón fue fundado en 1905 por la Compañía Destilatoria Quellón, (cerrada en 1952), que explotaba los bosques para producir alcohol a partir de la madera. Originalmente, las únicas vías de comunicación existentes eran: una corta línea ferroviaria de trocha angosta, construida por la compañía para unir la destilería con el puerto, y el propio mar. Sólo a partir de 1966 se completó la Carretera Panamericana, que conecta el área con el resto del continente.

Hoy en día, Quellón es el principal puerto de la Isla de Chiloé, y su economía se basa en la extracción de productos de mar.

¿A qué se debió la ocurrencia del sismo?

Como ya lo he dicho varias veces, la causa última es el movimiento brusco a lo largo de un contacto entre placas que se acercan entre sí, en el fenómeno conocido como subducción. En este caso, están afectadas tanto la placa de Nazca, como seguramente la Antártica, debido a la latitud del hipocentro, las cuales se hunden bajo la placa Sudamericana, que yace al este de ellas.

Este fenómeno ya lo he explicado en otros posts, de modo que les sugiero seguir los links que aquí les incluyo, para no verme obligada a repetir cosas ya dichas, porque quiero en cambio, agregar otros nuevos detalles, al conocimiento que ustedes vienen adquiriendo en sus visitas a mi querido blog.

¿Qué características geológicas se describen en el evento?

Los principales datos son:

Región má¡s afectada: Los Lagos, Chile.

Coordenadas aproximadas del epicentro: 43.36 latitud S y 73.80 longitud W.

Profundidad del hipocentro: alrededor de 47 km, lo cual corresponde a un terremoto somero, si se acepta que el límite entre éstos y los intermedios se sitúa alrededor de los 60 km, tal como se menciona en mucha bibliografía.

Magnitud Mw: 7,7 de Richter.

¿Qué significa el símbolo Mw que mencionamos más arriba?

En un comentario dejado en el post relativo al terremoto de Chile que les mandé a leer antes, alguien preguntó por qué razón diferían los números de las magnitudes citadas por los diarios, y hubo quienes afirmaban que se trataba de «mentiras políticas». En ese momento ya les adelanté que no existía un concepto único para el valor de la magnitud, ya que hay diversas maneras de medirla, y por ende las designaciones cambian.

Es pues el momento de comenzar a hablar del tema.

En principio, debemos aclarar que la elección del método a aplicar para estimar la magnitud de un sismo dado no es caprichosa, sino que responde a las restricciones impuestas por el propio sismo- ya que cada método sólo es aplicable para determinado rango de energías liberadas- y por la aparatología disponible, porque cada magnitud a medir se hace con determinados tipos de sismómetros. No hay pues intencionalidad «política», como las teorías conspirativas de turno tienden a afirmar.

Es corriente, además, que se informe rápidamente sobre una magnitud apenas estimada, antes de alcanzar la mayor precisión de los datos, simplemente porque, como en el caso de Chile, es vital contar con información inmediata, a los fines de establecer si corresponde o no una alerta por tusnamis. Pesa más en tal caso la premura que la precisión. Luego se corrigen los valores a reportar, cuando las decisiones urgentes ya se han tomado.

En el caso que nos ocupa, la magnitud que se informó, de valor Mw= 7,7 es la conocida como Magnitud del momento del terremoto, la cual se calcula multiplicando la rigidez de la superficie afectada, por la cantidad promedio de deslizamiento sobre la falla involucrada, por la extensión del área que se desplazó.

Este valor es utilizado para rangos sísmicos de magnitud de terremoto mayor que 3.5, y se puede aplicar sobre sismómetros dispuestos a cualquier distancia del epicentro.

¿Cuál es la historia sísmica de la región afectada?

Los principales antecedentes registrados en tiempos históricos, para la XII Región de Chile incluyen:

- El sismo del 31 de julio de 1893, conocido como Terremoto de Punta Arenas de 1893, que tuvo magnitud 6 y produjo 16 muertes humanas.

- El terremoto del 17 de diciembre de 1949, a las 2:53 hs, conocido como Terremoto de Tierra del Fuego de 1949, que tuvo magnitud 7,8 y produjo 8 muertes, y

- el terremoto de 1960, que afectó toda la costa chilena, principalmente por el posterior tsunami. Este sismo determinó que la mayor parte de la población de la XII Región, que por entonces ocupaba con palafitos la zona costera, fuera trasladada a partes más altas donde hoy se encuentra la ciudad.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.:La foto que ilustra el post es de este sitio

El sismo de San Juan, del 20 de Noviembre de 2016

Hoy estaba pacíficamente disfrutando mi tarde de domingo, cuando el sof en el que estaba cómodamente leyendo, se encabritó, y mis llamadores de Ángeles comenzaron a repicar. Señal de que debo comunicarme con el sitio del Inpres y averiguar dónde fue el sismo cuyas causas tengo que analizar para poder explicarlas a mis lectores. Y allá vamos…

Hoy estaba pacíficamente disfrutando mi tarde de domingo, cuando el sof en el que estaba cómodamente leyendo, se encabritó, y mis llamadores de Ángeles comenzaron a repicar. Señal de que debo comunicarme con el sitio del Inpres y averiguar dónde fue el sismo cuyas causas tengo que analizar para poder explicarlas a mis lectores. Y allá vamos…

¿Cómo y cuando tuvo lugar el evento sísmico?

El terremoto ocurrió el 20 de noviembre de 2016 a las 17 h 57′ hora local. Su magnitud fue de 6.4° Richter y la profundidad de su hipocentro se calcula en 115,8 km según el USGS, aunque el Inpres la estima en 130. Las coordenadas del epicentro son: 31.643° latitud sur y 68.765° longitud oeste, lo que lo ubica en las proximidades de la ciudad de San Juan, y a unos 36 kilómetros al oeste de la localidad de Caucete, tristemente célebre por otro evento sísmico anterior. Todo dentro del Valle de Zonda.

A este primer temblor siguieron casi inmediatamente, al menos tres réplicas, hasta el momento en que escribo esto. Afortunadamente, pese al temor generalizado, no se ha informado que existan víctimas humanas ni daños materiales, aunque se sintió claramente en lugares tan distantes como Mendoza, Córdoba y hasta Buenos Aires en el lado argentino; y por la parte chilena, en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, 0’Higgins y Metropolitana, incluido Santiago.

¿Dónde queda el Valle de Zonda?

Se trata en realidad de una parte deprimida del departamento homónimo, que se encuentra ubicado en el centro sur de la Provincia de San Juan, y distante aproximadamente 20 km de la ciudad capital. Ocupa unos 2.905 kilómetros cuadrados, y posee un relieve netamente montañoso, enclavado en la precordillera.

Debe su nombre al idioma indígena, en el que Zonda significa «cielo alto», y designó originalmente al viento cálido característico de San Juan. Por extensión, toda la zona tomó el nombre de ese viento.

¿Es una zona sísmica?

Efectivamente, en esta región, se identificaron distintas líneas de debilidad, representadas por trazas de falla que afectan depósitos cuaternarios, en los que interactúan dos frentes morfoestructurales de rumbo meridional y vergencia opuesta. El valle queda encerrado hacia el oeste, por la Precordillera Central con vergencia hacia el este; y en el levante, por la Precordillera Oriental con vergencia hacia el oeste.

¿Por qué se trata de una zona tan activa?

Porque está regida por la dinámica propia del contacto entre la placa de Nazca, en subducción, que se mueve acercándose a la Sudamericana, bajo la cual se hunde.

Ese proceso de convergencia entre placas, y la subducción resultante, son responsables del levantamiento de la Cordillera de los Andes, y de la cadena volcánica incluida en ella.

Si se considera a la Sudamericana como una placa relativamente en reposo, la de Nazca se desplaza hacia el noreste, a una velocidad de entre 70 y 80 mm anuales, según se mida más al sur o más al norte, respectivamente. Esta velocidad es superior al promedio calculado para todas las placas que conforman el rompecabezas tectónico, y que es del orden de los 25 mm por año.

La sismicidad del área de Cuyo es frecuente, pero por fortuna de baja magnitud, aunque en su conjunto, el área andina proporciona aproximadamente el 15% de la energía total liberada anualmente por todos los terremotos del planeta.

¿Qué otros eventos sísmicos tuvieron lugar en la zona en tiempos históricos?

El más próximo en el tiempo, fue el terremoto de Caucete, acontecido el 23 de noviembre de 1977, que llegó a provocar daños menores en sitios tan alejados como Córdoba, Río Cuarto y Buenos Aires. Afortunadamente, por tratarse de una población muy pequeña, sólo hubo un número reducido de víctimas, pese a que la precariedad de las construcciones determinó daños materiales muy significativos.

Muchos años antes, tuvo lugar el terremoto de San Juan del 15 de enero de 1944, que fue de verdad muy luctuoso y dio lugar a una reconstrucción edilicia, en la que por primera vez se aplicaron en el país los criterios de urbanización sismorresistente, aunque claro, según la metodología por entonces conocida, y hoy ya ampliamente superada.

¿Qué puede esperarse ahora?

Como ya he dicho muchas veces, la zona debe reacomodarse hasta alcanzar una nueva situación de equilibrio que resulte relativamente duradera. Por ello, y por ser tantas las fallas presentes en el lugar, movimientos menores no deberían sorprender a nadie.

Por otra parte, por la topografía propia de la Precordillera, todos los fenómenos de remoción en masa son también posibles y hasta diría probables.

Y en un panorama más amplio, las dos placas involucradas, también deberán reajustar su equilibrio, a través de movimientos posiblemente menores, porque ya algo de energía se ha disipado en este sismo.

En las zonas volcánicas, los movimientos magmáticos seguramente verán también interrumpido el statu- quo, y puede haber algunos cambios, si nuevos caminos se han abierto, cerrado o modificado en el desplazamiento de las fallas de hoy.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de la página del USGS (United States Geological Service).

¿Qué son los equinoccios y los solsticios?

A lo largo de mi carrera docente, en las épocas en que dictaba una materia para primer año de la Universidad, me encontré -con estupor- con una realidad innegable: los alumnos tenían muy poco claro todo lo relativo a los movimientos de la Tierra como planeta, y sus consecuencias.

Valga como ejemplo el siguiente diálogo, que palabras más, palabras menos, se reproducía cada año…y lo peor es que algo parecido ocurría cuando daba cursos de postgrado para profesores de Geografía, egresados de escuelas terciarias:

Yo: -¿Por qué razón mientras en el hemisferio sur estamos en invierno, en el norte están en verano y viceversa?

Uno o más alumnos: -Porque en el invierno la Tierra está más cerca del Sol, y en verano está más lejos.

Yo: -¿Entonces la Tierra se parte por el medio, y un hemisferio está lejos, y el otro cerca?

Y allí eran las exclamaciones sorprendidas, que demostraban fehacientemente que nunca habían reflexionado ni poco ni mucho sobre el tema, sino que solamente habían repetido consignas escuchadas por allí, sin cuestionarse si estaban o no respondiendo a mi pregunta específica.

Ya algo les he adelantado en otro post cuando les presenté todos los movimientos de la Tierra, pero hoy quiero que pensemos en el tema de los equinoccios y solsticios, y por qué se oponen las estaciones a uno y otro lado del ecuador terrestre.

¿Por qué mientras en el hemisferio sur es invierno, en el norte es verano y viceversa?

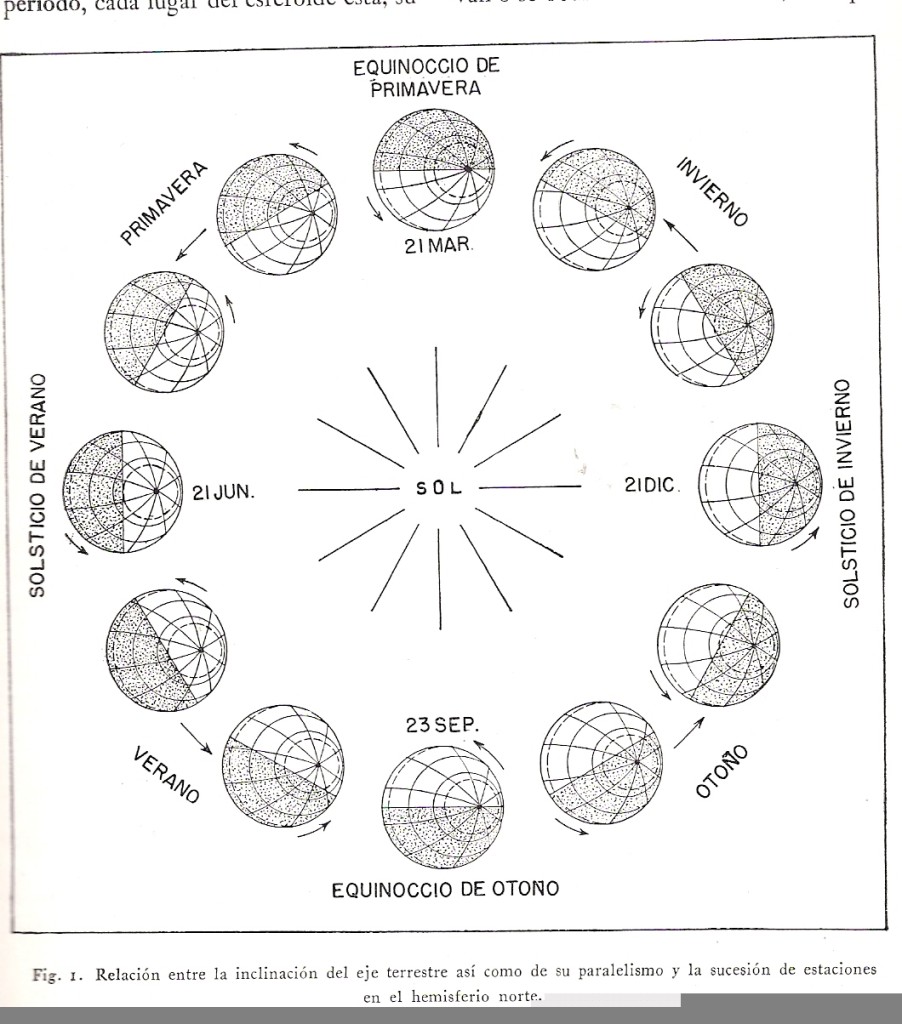

Para comprender esto, les invito a observar la Figura 2, pero primero les recuerdo dos cosas:

- la figura está pensada para el hemisferio norte, de modo que en el hemisferio sur, donde dice equinoccio de primavera será en realidad el de otoño; y el solsticio de invierno del gráfico (válido para el hemisferio norte), será el de verano para el hemisferio sur.

- por razones de comodidad de dibujo, la órbita alrededor del sol se ha idealizado como circular, cuando en realidad es una elipse poco excéntrica, tal como les expliqué ya en otro post.

La razón por la cual los hemisferios pasan por estaciones opuestas en cada momento del año, es la oblicuidad del eje de rotación terrestre, que implica que en determinados intervalos, la parte superior de la Tierra (hemisferio norte) se inclina hacia el sol como pueden ver en la figura, al observar el solsticio de verano (del hemisferio norte). En cambio, la posición oblícua del eje, hace que el hemisferio sur esté más alejado del centro, produciéndose allí el invierno.

En otras regiones de la órbita pasa exactamente lo inverso, quedando el hemisferio sur inclinado hacia el sol y el norte hacia afuera, con lo que se generan el verano e invierno respectivos.

Todo esto ocurre porque el eje de rotación va manteniendo el mismo ángulo respecto al plano de traslación a lo largo del año, aunque no de plazos mayores, como vimos en el momento en que les expliqué la precesión, en el post que ya deberían haber ido a repasar.

¿Qué son los equinoccios y los solsticios?

Para entender el concepto deberán analizar ambas figuras, pero les aclaro que en la Figura 1, se ha hecho una pequeña concesión para que el concepto quede más claro. Por eso se ha colocado en la tercera opción, la correspondiente a los equinoccios, el eje de giro de la Tierra en posición vertical, cuando en la realidad la oblicuidad es siempre la misma a lo largo de toda la órbita, tal como se ve en la figura 2.

En ambas figuras se ve claramente que existen dos partes bien diferenciadas en la tierra a lo largo de todo el año: una parte que recibe la mayor cantidad de insolación, y otra que queda más alejada de los rayos directos, con lo cual alcanza menos temperatura promedio, y es la que aparece sombreada en ambos dibujos.

Entonces, resumiendo NO ES LA TIERRA LA QUE ESTÁ MÁS CERCA O MÃS LEJOS DEL SOL. Son los hemisferios los que pueden estar más o menos distantes del astro rey.

Ahora me permito recordarles que los círculos teóricos que cortan el eje de giro según un ángulo de 90° se denominan paralelos, mientras que los que cortan a la Tierra según planos paralelos al eje y que pasan por ambos polos, se conocen como meridianos. No se asusten, que sobre este tema habrá posts específicos más adelante.

Todo esto se los digo, para que tengan en cuenta un detalle muy importante: cada punto de la Tierra se mueve durante la rotación, a lo largo del paralelo sobre el que yace.

Ahora, con este concepto en mente, veamos en detalle la producción y efectos de los equinoccios y solsticios.

Hay dos momentos en el año en que los rayos solares, al mediodía, inciden en forma perpendicular al ecuador, esos dÃas definen los equinoccios de otoño y primavera (según cuál sea el hemisferio), y eso se debe a que en esas fechas el círculo que marca el límite entre la mayor y la menor iluminación planetaria pasa por ambos polos, dividiendo por ende a todos los paralelos en dos partes iguales. Esto significa que el día y la noche tienen la misma duración, y eso es precisamente lo que la palabra equinoccio significa.

En efecto, la etimología de la palabra reconoce su origen en el latín, idioma en que aequus significa igual y nox, noche.

Por el otro lado, en los solsticios de invierno y verano, la desigualdad entre días y noches es máxima, porque es cuando el círculo de iluminacción más se aleja de los polos, con lo que corta a los paralelos en dos segmentos con la máxima diferencia posible.

Esto se refleja en la palabra, del latín solstitium, que reúne los vocablos sol y statum = quieto. La palabra indicaría que el sol está quieto, pero en realidad hace referencia al largo lapso en que permanece presente o ausente según la fecha del año, dando la sensación de estar detenido.

Este mismo tema explica el por qué de la duración semestral de la noche y el día en los polos.

Les dije más arriba que un punto cualquiera se desplaza a lo largo de su paralelo durante la rotación. Pues bien, si se fijan, en el polo la extensión del paralelo es nula, ya que se trata de un punto. Por ese motivo, no hay alternancia de días y noches cada 24 horas, sino que se cambia solamente cuando se pasa de la inclinación hacia el sol, a la posición alejándose de él, lo que ocurre, como pueden ver, (analizando bien las figuras) únicamente en los solsticios, es decir cada seis meses.

¿Por qué el equinoccio de primavera es en realidad alrededor del 23 de septiembre y no del 21?

Precisamente por la excentricidad de la órbita que les he recordado un poco más arriba. Las fechas serían las mismas (casi siempre el 21) para todos los equinoccios y solsticios, si la órbita fuera un círculo perfecto, lo que no es el caso.

¿Por qué el momento exacto en que ocurren los solsticios y equinoccios es variable a lo largo de los años?

Por el movimiento de precesión que les he explicado en el correspondiente post, y que hace que el eje terrestre vaya cambiando su posición con el tiempo, influyendo en la fecha y hora en que ellos se producen. El ciclo se cierra de manera de repetirse la misma hora equinoccial aproximadamente cada 26.000 años.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: Las imágenes que ilustran el post fueron tomados del ya histórico libro de Geografía Física de Finch y Trewartha.