Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

Un pueblo con nombre geológico: Pedernal.

Antes de que se enojen conmigo les aclaro que sé que hay más de un pueblo en Argentina (y tal vez en el mundo) que lleva este nombre, pero hoy me voy a referir al de Entre Ríos en particular, porque desde allí me llegó una consulta, y eso me dio la idea para este post. Sólo por eso.

Antes de que se enojen conmigo les aclaro que sé que hay más de un pueblo en Argentina (y tal vez en el mundo) que lleva este nombre, pero hoy me voy a referir al de Entre Ríos en particular, porque desde allí me llegó una consulta, y eso me dio la idea para este post. Sólo por eso.

¿Dónde queda Pedernal?

La localidad de Pedernal en Entre Ríos, (Argentina) pertenece al distrito Yeruá del departamento Concordia.

Surgió sobre la base de la estación Pedernal del ferrocarril, en la primera década del siglo pasado, alrededor de 1908. Durante los primeros años se la llamó también Pedermar.

¿A qué alude el nombre pedernal?

El nombre surge de una deformación de la palabra latina petrinas, que a su vez deriva de petra que quiere decir piedra, y que se fue convirtiendo paulatinamente hasta llegar a ser «pedernal», nombre con que se designa a un mineral particular del que hablaremos enseguida.

¿Qué es el pedernal?

Se lo conoce también como sílex (SiO2), y es una de las tantas formas de la sílice, como lo son el cuarzo o la calcedonia. Se trata de una variedad microcristalina y nodular, de color negro y dureza 7 en la escala de Mohs.

Generalmente se encuentra asociado con calizas, generando silcretes, como ya dije más arriba.

¿Qué usos tiene el pedernal?

Probablemente sea el pedernal uno de los minerales más tempranamente utilizados por el hombre. En efecto, ya en la Edad de Piedra, se usó en la elaboración de herramientas cortantes, debido a su elevada dureza y a su capacidad de romperse en lascas (así se llama a los fragmentos de rocas o minerales de fractura concoidea, que por ende al romperse genera láminas rectas con ligeras curvas) de bordes muy agudos, que se podían afilar una y otra vez.

Pero tal vez la propiedad más importante es que el pedernal produce chispas al ser golpeado con otras rocas duras o con metales, lo cual le valió su incorporación como elemento estrella en el patrimonio del hombre, ya que le permitía encender fuego.

Muchos siglos más tarde, fue empleado en los primeros encendendores de cigarrillos y en las primeras armas de fuego, las de chispa, para disparar la combustión de la pólvora.

¿Cuál es el origen del pedernal?

Por lo general aparece como nódulos en determinados sedimentos silíceos, conocidos como ftanitas o cherts, caracterizados por su hábito granular fino. Cuando el chert contiene pedernal es microcristalino o criptocristalino, y se forma como resultado de algún tipo de diagénesis sobre cretas o margas.

Por otra parte conviene agregar que en el caso de Entre Ríos, el pedernal aparece en forma de duripanes o silcretes, en los suelos. Esos niveles ricos en silcretes se forman fundamentalmente porque existen en el área aguas termales sobresaturadas en sílice, lo que facilita su depositación.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

¿Qué son las formas plutónicas? Parte 1.

Este post reconoce una introducción previa en este otro, que les recomiendo ir a leer antes de internarse en el texto de hoy. Esto es importante porque en ese post les he hablado de procesos y rocas plutónicas, conceptos que es importante distinguir del de formas plutónicas que les presentaré hoy.

Este post reconoce una introducción previa en este otro, que les recomiendo ir a leer antes de internarse en el texto de hoy. Esto es importante porque en ese post les he hablado de procesos y rocas plutónicas, conceptos que es importante distinguir del de formas plutónicas que les presentaré hoy.

¿Qué son las formas plutónicas?

Comencemos diciendo que la palabra deriva del latín, Pluto o Plutonis, nombre que designa al antiguo dios romano del mundo subterráneo y de los muertos; lo cual indica que el ámbito de aplicación del término es profundo.

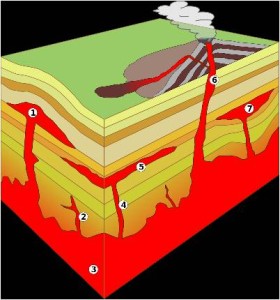

En otra oportunidad, ya he señalado que una vez que un magma se forma, es corriente que tienda a ascender buscando el alivio de las presiones que lo confinan. El camino de ascenso, salvo en erupciones específicas, suele ser lento y trabajoso, y como va atravesando rocas cada vez más frías, es muy común que ese magma ascendente se solidifique finalmente, sin acceder a la superficie.

Es así que se producen las formas plutónicas, que no son otra cosa que cuerpos de magmas que se solidificaron por enfriamiento, en el interior de rocas preexistentes.

Si bien para muchos autores la expresión «formas plutónicas» es sinónimo de plutones, conviene señalar que Pitcher en 1993 reservó este último término sólo para los cuerpos no tabulares, según se los define en la clasificación que sigue a continuación.

¿Cómo se clasifican las formas plutónicas en general?

Existen en principio dos criterios de clasificación. El primero se refiere a la forma, y el segundo a la relación con la roca circundante.

Según su forma, existen plutones tabulares o laminares por un lado, y masivos por el otro.

Los cuerpos tabulares (de tabula= mesa) se caracterizan por tener una relación longitud/espesor mucho mayor que uno. Sus lados se presenan como superficies aproximadamente planas y subparalelas. Poseen una gran superficie, cuando se la compara con su volumen, lo que permite una rápida pérdida de calor. Esto permite la formación de una fábrica característica de la que ya he hablado en otro post.

Cuando estos requisitos no se cumplen, todos los restantes plutones se consideran masivos.

Respecto a su relación con las rocas de caja, los cuerpos pueden ser concordantes, discordantes o subyacentes.

¿Cuáles son las formas plutónicas concordantes?

Son aquéllas que se intruyen respetando en buena medida la orientación de las capas preexistentes que van atravesando. Por supuesto, esa concordancia (y también la discordancia) sólo se hace visible cuando las rocas intruidas exhiben alguna orientación preferente, o lineamiento.

Son concordantes los sills o filones capas, los lacolitos, lopolitos y facolitos.

¿Cuáles son las formas plutónicas discordantes?

Al contrario de las anteriores, son aquellas formas que cortan oblícuamente los lineamientos visibles en las rocas que atraviesan.

Son discordantes los diques y filones.

¿Cuáles son las formas plutónicas subyacentes?

Aquellas formas, normalmente masivas, cuya relación con la roca circundante varía notablemente en distintas porciones de su volumen, por lo cual no pueden considerarse ni concordantes ni discordantes, forman parte de este grupo.

Debido a que por su forma se movilizan con gran dificultad (son en realidad sus proyecciones tabulares las que van ascendiendo), el enfriamiento ocurre casi siempre en el lugar original de la cámara o a muy escasa distancia, por lo cual son cuerpos profundos y de allí su nombre.

Son formas subyacentes los batolitos y stocks.

Para la segunda parte de este post responderé las siguientes preguntas:

¿Qué es un lacolito?

¿Qué es un filón capa o sill?

¿Qué es un lopolito?

¿Qué es un facolito?

¿Qué es un dique?

¿Qué es un filón?

¿Qué es un batolito?

¿Qué es un stock?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de este sitio.

La meteorización física. Parte 2

Este post es la segunda parte del que presenté la semana pasada, de modo que deberían ir a leer esa entrada antes que ésta.

Este post es la segunda parte del que presenté la semana pasada, de modo que deberían ir a leer esa entrada antes que ésta.

En ese momento respondí a las siguientes preguntas:

¿De dónde procede el término meteorización?

¿Qué subprocesos incluye la meteorización física?

Hoy comenzamos desde allí, describiendo cada uno de los procesos mencionados en el post del lunes pasado.

¿Qué es la expansión por alivio de sobrecarga?

Cuando las rocas se encuentran a cierta profundidad, soportan una considerable presión confinante, producto del peso de la columna sobreyacente, y de los materiales que las rodean.

Cuando la erosión las va desnudando, esa sobrecarga disminuye, lo que les permite una cierta expansión, que genera muchas veces diaclasas groseramente concéntricas y muy próximas entre sí. Es común, en tales casos la generación de lo que se conoce como sistema catafilar, por su semejanza con las capas o catáfilas de una cebolla.

El fenómeno en sí mismo es tanto atribuible a la meteorización mecánica, como al diastrofismo, entendiéndose por tal a la respuesta de deformación o ruptura de una roca, ante la aplicación de determinadas fuerzas y tensiones.

Sea cual sea el criterio que se prefiera aplicar, este proceso es sin embargo de la mayor importancia para el intemperismo, porque cada una de las superficies separadas desde el todo original, se constituye automáticamente en una vía de ingreso para el agua, y los demás agentes exógenos, capaces de acelerar la desintegración física, y la alteración química del material.

Este proceso suele ser tan lento como la mayoría de los geológicos, pero proveen a veces espectaculares ejemplos, pues algunas de sus manifestaciones son muy rápidas.

Cantos de basalto extraídos de fondos marinos muy profundos, se fracturan totalmente en pocas horas, al desaparecer las fuerzas confinantes que los mantenían intactos.

Es posible comprender mejor el fenómeno, si se lo compara con el procedimiento de descompresión de los buzos que han permanecido mucho tiempo a gran profundidad. Si la salida a la superficie fuera rápida, los pulmones virtualmente les estallarían por la veloz caída de la presión. Para evitar esto, la emersión se realiza por etapas programadas, o bien, en casos de emergencia, se lleva al nadador a cámaras especiales donde se va disminuyendo lentamente la presión.

También en los frentes de canteras recientemente abiertos, durante algunas horas, se evita la aproximación de los obreros, porque suelen producirse rupturas espontáneas, prácticamente explosivas.

¿Qué implica el proceso de contracción y dilatación térmicas?

A nivel teórico, la gran amplitud térmica que se genera en una roca expuesta en zonas desérticas, puede conducir a su ruptura, a través de un mecanismo que se conoce como termoclastismo o termoclastia (termós = temperatura; clasto= fragmento).

Esto es posible, en primer lugar, porque el bajísimo calor específico de la mayoría de las rocas, hace que una amplitud térmica atmosférica diaria de unos 60 a 70° C, común en los desiertos, alcance valores del orden de los 100 y aún más grados a nivel de la litología.

Por otra parte, es bien sabido que los materiales se contraen con el frío y se dilatan con el calor, lo cual implica esfuerzos y tensiones sobre los materiales.

Esto es casi despreciable sobre un fragmento de algún material homogéneo, pues en tal caso, la roca se contrae y dilata como un todo. No obstante, la mayoría de los cuerpos rocosos están compuestos por minerales de diferentes coeficientes de dilatación, por lo cual algunos, que se expanden más, ejercen presiones diferenciales sobre aquéllos que se dilatan menos.

Una repetición lo suficientemente larga de estos ciclos, podría llegar a desmenuzar la roca.

Hasta aquí, el análisis teórico. En la práctica, sin embargo, desde hace casi un siglo, se vienen realizando experimentos en los que las rocas se llevan a horno y a enfriamiento alternados, reproduciendo el equivalente de hasta 245 años en la naturaleza, sin obtener resultados apreciables.

Si bien algunos científicos intentaron por eso negar la termoclastia, hoy la postura es bastante más cautelosa. La explicación teórica se mantiene en pie, y se justifica su falta de éxito en el laboratorio, por una concurrencia de las siguientes causas:

- La dilatación que se consigue en un horno, no respeta las condiciones de confinamiento, que al menos en su porción inferior, soportan las rocas en el medio natural.

- La duración de los experimentos no es suficiente para alcanzar el estado de fatiga de alguno o alguno de los materiales que en la situación real, conduciría a su colapso.

- Es muy probable que la contracción y dilatación sean más efectivas cuando van acompañadas de algún grado de otra forma de meteorización química o física, previa o simultánea, que el experimento no puede reproducir.

Es por todo esto que se sigue pensando en el termoclastismo como en un proceso real, si bien, no tan importante como alguna vez se pensó. Y mucho menos como el efecto dominante en la meteorización física.

La importancia de los ciclos térmicos se hace mucho mayor, cuando se alcanza en algún momento el estado de congelamiento, por un fenómeno que se verá a continuación.

¿Qué es la expansión por crecimiento de cristales?

El crecimiento de cristales dentro de un espacio relativamente confinado puede generar presiones suficientes para desintegrar lentamente las rocas.

El agua aumenta su volumen al congelarse en aproximadamente un 9 %. Por otra parte, como les he explicado ya en detalle, el agua se congela primero en su superficie.

Cuando una fractura o un espacio poroso de una roca se rellena con agua, en algún lugar geográfico que permita su congelamiento, la capa superficial se solidifica, confinando el resto del agua en su interior.

Esta presión confinante disminuye el punto de congelamiento, con lo cual el agua tiende a migrar hacia abajo a espacios y poros cada vez más pequeños. Alcanzará finalmente en algún lugar, una temperatura en la que comienza a congelarse, generando cristales de hielo que con cada nuevo aporte (que puede ser diario si el congelamiento se produce durante la noche, y el calentamiento solar descongela la cubierta, permitiendo más ingreso de agua), irán aumentando de tamaño, y ejerciendo gran presión sobre las paredes de roca que los contienen.

Este fenómeno se conoce como crioclastismo, crioclastia, gelivación o gelifracción.

En climas donde el congelamiento no se produce, son cristales salinos los que pueden crecer en las grietas, a partir de soluciones portadoras.

La depositación puede deberse a sobresaturación y precipitación, o a evaporación del solvente, o a cambios de presión y /o temperatura, reacciones químicas, etc.

Cualquiera que sea la causa de la formación de cristales, su crecimiento en grietas preexistentes, genera presiones suficientes para romper la roca, en el fenómeno que se conoce como haloclastismo o haloclastia.

¿Cómo se produce la extracción por coloides?

Los coloides son sistemas que reconocen dos fases: un dispersante, y una fase dispersa que se encuentra tan finamente dividida como para aproximarse a la dimensión molecular.

En los suelos existen naturalmente dos coloides: los orgánicos constituidos por el humus, y los inorgánicos representados por las arcillas. Ambos son sumamente activos desde un punto de vista físico químico, y tienden a generar intercambios en los que pueden modificar estructuras y combinaciones minerales preexistentes.

Desde el punto de vista meramente mecánico, tienen una gran capacidad de adhesión a las superficies que los contienen, razón por la cual cuando se movilizan, pueden arrancar partículas muy pequeñas de la roca, como se ha comprobado repetidamente en laboratorio.

¿Qué influencia tiene la actividad orgánica?

Muchos de los organismos presentes en un paisaje dado, participan de manera directa o indirecta en la disgregación de las rocas.

Si bien tienen alguna actividad química, en este post sólo nos ocuparemos de sus acciones mecánicas, que son quizás las más relevantes.

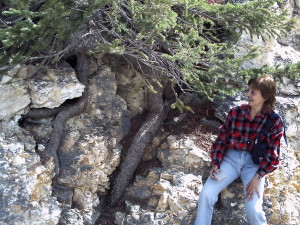

Una de las más conocidas, es el efecto de cuña ejercido por las raíces que crecen en grietas -preexistentes siempre- que resultan ostensiblemente magnificadas por su acción. ¿Quién no ha visualizado alguna vez, la destrucción de veredas por el crecimiento de las raíces de un árbol? De manera semejante, son atacadas las rocas, cuyos pequeños poros dan cabida originalmente a meros pelos radiculares, y a lo largo del tiempo se ven invadidas por raíces siempre en vías de expansión y engrosamiento. Un ejemplo dramático aparece en la foto que encabeza este post.

Otro claro ejemplo es el pisoteo del ganado que genera un desgaste pocas veces tenido en cuenta. Para comprender este fenómeno, piénsese en las escalinatas de mármol de los edificios algo antiguos. Las partes centrales de los escalones, aquéllas que están más sujetas al roce, por el tránsito de las personas, están normalmente hundidas, o adelgazadas con relación a las partes exteriores, que sirven de testigos del deterioro. Si esto pueden provocarlo personas con pesos promedio de 60 a 80 kilos, ¿qué puede producir el continuo paso del ganado sobre rocas milenariamente expuestas a tal tránsito?

La acción de los animales cavadores- topos, tucos, vizcachas, y aun lombrices- no debe menospreciarse ni sobredimensionarse. Los efectos que producen son siempre sobre sedimentos previamente desagregados. No existe tan formidable vizcacha que pueda hacer su cueva en un granito fresco; pero sí es importante la movilización de materiales desde posiciones protegidas, hacia la superficie, en donde son sometidos a nuevos ataques, sobre todo químicos, o puestos a disposición de los agentes erosivos.

Por último, si consideramos la acción del hombre que es un ser vivo más (aunque a veces parezca no muy vivo, cuando no decididamente tonto 😀 ) los grados de alteración mecánica que puede generar en el paisaje son por un lado indiscutibles, y por el otro, muchas veces indeseables.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post muestra el efecto del crecimiento de las raíces sobre una roca y es del Parque Yellowstone en USA. Y el texto de este post está basado en mi propio libro:

Argüello, Graciela. 2002. LOS RECURSOS SUELO Y AGUA. Libro de Texto para el Trayecto Ciencias de la Tierra, del PROGRAMA DE POSTITULACIÓN EN CIENCIAS NATURALES, de la F.C.E.F. y Naturales de la U.N.Cba. Versión actualizada, corregida y aumentada.86 págs. ISBN Nº 987-9406.

La meteorización física. Parte 1

En otro post ya les di el marco y las primeras definiciones relativas a la meteorización. Les recomiendo empezar repasando esos conceptos. En ese post les prometí que seguiría con el tema, y el momento ha llegado.

En otro post ya les di el marco y las primeras definiciones relativas a la meteorización. Les recomiendo empezar repasando esos conceptos. En ese post les prometí que seguiría con el tema, y el momento ha llegado.

Ya saben ustedes (si no siguieron el link, síganlo ahora) qué es la meteorización, y que existen dos formas generales de la misma: la física y la química. Hoy empezaremos con la primera de ellas.

Pero antes, hablemos un poco de la etimología de la palabra misma.

¿De dónde procede el término meteorización?

Etimológicamente, la palabra meteorización está directamente relacionada con el término meteoro, procedente del griego μετέωρο que significa «que está en los cielos». De ella surgió en el latín medieval, meteorum, y desde allí se fue incorporando a diversas lenguas.

Esta historia, y la similitud semántica con las palabras que en inglés (weathering) y alemán (Verwitterung) designan a la meteorización, indican claramente que originalmente se definía como meteorización a la acción de los meteoros, o fenómenos atmosféricos, sobre las rocas expuestas en superficie. No obstante, luego ese concepto debió ampliarse hasta abarcar también ciertas acciones biológicas, inclusive las antrópicas.

Repitiendo lo ya dicho en el post que les mandé a leer, puede definirse entonces, a la meteorización o intemperismo, como el efecto de descomposición química y/o disgregación mecánica de las rocas, in situ, por acción de la intemperie y de los organismos.

Este enunciado permite distinguir los fenómenos de meteorización de los erosivos, ya que estos últimos implican un agente de transporte, y una importante movilización de los materiales a lo largo del proceso; mientras que la expresión in situ, señala precisamente que todos los cambios ocurren esencialmente en el mismo lugar, sin incluir transporte significativo.

Obviamente, como sucede toda vez que se pretende acotar fenómenos naturales, se está incurriendo deliberadamente en una simplificación, ya que la complejidad de los sistemas involucrados así lo requiere. Efectivamente, se debe aclarar que en realidad, los materiales, durante la descomposición y/o disgregación por el intemperismo, siempre están sujetos a algún grado de migración, aun cuando sea ínfima.

Por otra parte, tan pronto como se separan de la roca original, los productos de la meteorización son incorporados al ciclo erosivo, el cual requiere a la meteorización como un fenómeno previo, puesto que no existe manera de que una roca inalterada, que puede implicar afloramientos de muchos kilómetros, y miles de toneladas, sea movilizada por el viento o el agua. Sólo podrá serlo, si antes la meteorización la ha desagregado a un tamaño conveniente.

Desde este punto de vista, podría decirse que primero procede la meteorización, y luego la erosión remueve sus productos.

No obstante, en la práctica, tan pronto como cada partícula es liberada, se incorpora al material en tránsito, mientras el intemperismo continúa. Es decir, que ambos procesos- meteorización y erosión – resultan , en definitiva, virtualmente simultáneos, y la frontera entre ambos es muy difusa.

¿Qué subprocesos incluye la meteorización física?

Aclaremos primero que al igual que la meteorización química, (que veremos más adelante) la física o mecánica comprende a su vez, numerosos subprocesos que se desarrollan sincrónicamente entre sí, y también simultáneamente con los químicos.

El sistema resultante es de gran complejidad, pero para una mejor comprensión, es conveniente analizar aisladamente por lo menos los subprocesos más importantes, a saber:

- expansión por alivio de sobrecarga,

- contracción y dilatación térmicas,

- expansión por crecimiento de cristales,

- extracción por coloides, y

- actividad orgánica.

Cada uno de estos subprocesos serán descritos en el post del próximo lunes, que será la continuación del presente.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es Arches Park, en USA, y muestra paisajes resultantes de la interacción de procesos también erosivos y de remoción en masa, pero sobre todo de intensa meteorización. Y el texto de este post está basado en mi propio libro:

Argüello, Graciela. 2002. LOS RECURSOS SUELO Y AGUA. Libro de Texto para el Trayecto Ciencias de la Tierra, del PROGRAMA DE POSTITULACIÓN EN CIENCIAS NATURALES, de la F.C.E.F. y Naturales de la U.N.Cba. Versión actualizada, corregida y aumentada.86 págs. ISBN Nº987-9406.

¿Qué es y para qué sirve un estudio de suelo?

Seguramente ustedes llegaron a este post porque quieren construir su casa y su arquitecto o constructor les pide un estudio de suelo.

Seguramente ustedes llegaron a este post porque quieren construir su casa y su arquitecto o constructor les pide un estudio de suelo.

Y muy probablemente se preguntarán por qué tienen que gastar en algo que casi con seguridad no habían tenido en cuenta al momento de comprar su terreno.

Puede también que piensen, con mucha inocencia: «si venden esta tierra es porque hay un ente gubernamental que lo autorizó como un lugar apto para construir».

Eso es verdad, claro, pero esas autorizaciones son muchas veces cuestionables, como miles de eventos indeseables lo vienen demostrando, y por otra parte, como verán más abajo el estudio de suelo aporta datos mucho más específicos que solamente la posibilidad de urbanizar.

En este post les aclararé las principales dudas en relación al suelo y las construcciones, pero no será el último, porque el tema es de tanta importancia, que amerita más información.

Lo primero que debemos recordar al iniciar este post es que lo que aquí hablaremos se refiere al aspecto mecánico de los suelos, en su relación con las construcciones, estudiado por la especialidad Mecánica de Suelos, precisamente; y no al edafológico o pedológico, que contemplan los suelos en su condición más agrícola, y como parte de la Geomorfología de un sitio dado, respectivamente.

¿Cómo definen el suelo los geólogos y los ingenieros?

Los puntos de vista no pueden ser más diferentes. Para los geólogos, el suelo es un elemento vivo, que forma parte del complejo sistema que significa el ambiente, y su requisito fundamental para distinguirlo de un simple sedimento, es la presencia en su composición de materia orgánica, lo que le permite dar sustento a la vida vegetal.

Por esa razón, el suelo, en geología tiene historia, evolución y relaciones con el paisaje, que lo definen como lo que es, en cada situación.

Para la ingeniería, el suelo no es otra cosa que la porción del terreno sobre el cual se van a instalar determinadas construcciones. Es pues, una base fundacional, más allá de que sea roca, sedimento, o suelo propiamente dicho, según lo entiende la Geología. Como tal, el suelo importa por sus capacidades y características físicas fundamentalmente, con casi total independencia de su génesis e historia previa.

¿Qué instrumentos se usan para describir cada uno de esos aspectos del suelo?

Cuando digo instrumentos me refiero no a las herramientas materiales como palas, poleas o torretas, sino al instrumento informativo en el que se reúnen las condiciones relevadas del suelo.

En el caso de la Pedología, cuando se piensa en el suelo como recurso, y como parte de un paisaje en evolución, la información se presenta en una carta o mapa de suelos. Suelos en plural, porque la variabilidad es alta en los espacios que se analizan con esos fines, que mínimamente incluyen algunas hectáreas.

En el caso de analizar al suelo como un elemento portante de futuras construcciones, las condiciones se presentan en un «Estudio de suelo», porque se integran las condiciones del terreno, promediando sus ligeras variaciones, con el objetivo de establecer una estrategia de urbanización.

En un extremo de purismo semántico, el título del trabajo debería pues, ser en singular – «estudio de suelo»- para las construcciones de residencias particulares individuales, y reservar el plural para emprendimientos de tamaños que impliquen variabilidad real y significativa, como en un gran complejo de urbanización, un dique, etc.

Pero el uso ha instalado la costumbre de usar también la expresión «estudio de suelos»- con un plural-, aun en pequeños espacios donde la homogeneidad es dominante.

¿Para qué sirve un estudio de suelo?

Básicamente para no lamentarse después, diría yo…

Pero, de un modo más científico debo decir que el objetivo es evaluar las condiciones naturales de un lote dado, sobre el que se pretende edificar, desde una residencia hasta un edificio de muchos pisos.

Sólo conociendo las características iniciales, se pueden seleccionar las mejores estrategias para obtener un resultado final sólido y seguro, al término de la construcción.

Es conociendo las cualidades físicas del suelo y su relación con el entorno, que se pueden tomar decisiones tan importantes como: tipo de proyecto viable, fundaciones requeridas, profundidad a las que ellas deben realizarse y su magnitud; cuál será el costo de toda la obra, viabilidad o no del uso de determinadas tecnologías; amenazas presentes y cómo minimizarlas, y finalmente las limitaciones que impedirán la instalación de determinadas obras de arte o edificios, para soportar los cuales el suelo no es apto, o bien les impone un límite de altura.

¿Quién lo hace y cuándo se realiza un estudio de suelo?

El estudio de suelo debe ser realizado por un Geólogo, o profesional con título equivalente, con experiencia específicamente en Mecánica de Suelos. Muchas veces, son los mismos ingenieros encargados de la futura construcción, los que realizan la evaluación del terreno, pero debo señalar que en tal caso suelen ser pobres las referencias relativas a la Geología y Geomorfología de la zona, lo que conlleva una cierta desatención al futuro funcionamiento del sistema paisaje preexistente-construcción instalada, lo cual no puede menos que disparar todas mis alertas.

Y por supuesto, el estudio de suelo debe realizarse antes de iniciar cualquier intervención, porque repito, es a partir de ese conocimiento que se seleccionarán todas las estrategias ingenieriles.

¿Qué aspectos abarca un estudio de suelo?

Normalmente, cada profesional tiene su propia plantilla standard para presentar los informes, y esa planilla puede variar ligeramente, pero aquí propongo un resumen tipo.

- Introducción general: donde se indica el comitente, para establecer la responsabilidad civil que se adquiere ante esa persona, por esa parte específica de la obra total. Se incluye también la ubicación del lote en estudio y el tipo de obra al que está dirigido, pues los datos requeridos no son los mismos en una residencia particular de una o dos plantas, que en un complejo edilicio de quince pisos, por dar un ejemplo.

- Objetivos: que nunca deben faltar en ningún trabajo, porque si no se sabe qué se está buscando, difícilmente se lo encontrará. Pero, además, el comitente, que paga el trabajo, debe poder controlar si lo que se le entrega responde a los cuestionamientos planteados en la contratación.

- Metodología: deben enumerarse de manera general, todos los procedimientos utilizados en las distintas fases, desde la búsqueda de antecedentes, pasando por la investigación de campo y laboratorio, hasta las herramientas de procesamiento de datos y cálculos finales, sobre todo cuando se emplean fórmulas de uso consagrado.

- Geología y Geomorfología: una vez diseñada toda la planificación que se seguirá, la primera actividad del geólogo en el terreno, es evaluar el contexto de manera integral, para reconocer su morfología, su constitución litológica y las estructuras, además de identificar dificultades o amenazas especiales (por ejemplo problemas en el drenaje, presencia de materiales colapsibles, erosión intensa en curso, etc.); y sobre todo, para comprender el funcionamiento sistémico del área. Les sugiero leer este post en los que he analizado un caso en que se suscitaron serios problemas, por no prestar atención precisamente al drenaje en particular, y la geomorfología en general. Les aclaro que se trata de una lectura para gente con algún conocimiento, porque es un trabajo científico. Si quieren leer algo más sencillo sobre un problema severo derivado de no atender a las condiciones naturales de un loteo, vean la catástrofe de San Carlos Minas.

- Aspectos Sísmicos: en las zonas penisísmicas o asísmicas, alcanza con una mención a esa clasificación. Cuando se trata de zonas sísmicas, son muchos más los datos que se deben incluir, como correlación entre diversos ensayos de penetración, y estadísticas respecto a la recurrencia, magnitudes de sismos, etc.

- Descripción de los Ensayos de Campo: aquí se especifican tópicos como número de sondeos efectuados, con su profundidad y la cantidad de muestras obtenidas. Puede o no incluirse una justificación de por qué se eligió ese número de sondeos y no otro, y la posición seleccionada en el lote.

- Descripción de los Ensayos de Laboratorio: son ellos los que definen los valores numéricos que se entregan en las conclusiones, de modo que deben describirse para conocimiento del comitente y el ingeniero o arquitecto responsable de la obra.

- Presencia de Nivel Freático y/o Aguas Subterráneas: en el caso de que se alcanzara el nivel freático en los sondeos, se menciona su profundidad, pero también la fecha y condición meteorológica en que se llegó a ella, porque el nivel del agua es fluctuante en el tiempo. Si no se la alcanza, se señala ese hecho.

- Discusión de los Resultados de Campo y Laboratorio: entre ellos, los ensayos ineludibles y más relevantes son la permeabilidad y la Capacidad Portante del Terreno, que suele expresarse en términos de tensión admisible por cm2, que es un valor menos influenciado por el tipo de fundación seleccionada. Sobre el tema de capacidad portante pueden venir otros posts, pero por el momento, confórmense con que les adelante que es el peso máximo (de construcción, obviamente) que la unidad de superficie del terreno puede soportar sin sufrir deformaciones sensibles ni colapsar. Eso permite evaluar el tipo de materiales que se debe usar y si conviene o no agregar revestimientos que sumen mucho peso, entre otras cosas.

- Cálculo de Asentamientos Esperados o Diseño por Rigidez: este cálculo suele no estar presente en el estudio de suelo, ya que se parte de la base de que la rigidez infinita no existe, y por ende siempre habrá algún nivel de asentamiento, el cual es fuertemente dependiente de los materiales y las geometrías seleccionadas para la construcción. Solamente cuando las condiciones del terreno son muy particulares y propensas a grandes deformaciones, se solicitan estudios complementarios.

- Conclusiones: surgen de todo lo enumerado anteriormente y deben expresarse en lenguaje claro, para que el propio comitente pueda interpretar su significado.

- Recomendaciones: son la parte más vital del documento, ya que allí se enumeran tanto prohibiciones de determinadas técnicas constructivas, como sugerencias de precauciones especiales para que la intervención sea más adecuada a la realidad natural.

- Anexos: incluyen mapas, planillas de cálculo, diagramas y representaciones que a veces son abstrusas para el lego, pero que deben presentarse, por la sencilla razón de que el comitente que ha pagado por esos resultados es su único propietario legal.

¿Por qué es tan importante realizar ese estudio?

Porque es el que definirá en gran medida los costos realistas de una tarea de fundación. Es práctica corriente que los ingenieros, si carecen del estudio, sobrevaloren el riesgo para cubrir su responsabilidad y terminen poniendo bajo tierra más material del necesario, sumando gastos innecesarios.

Por otra parte, una vez que la construcción está hecha en forma total o parcial, cualquier reacción del suelo no prevista y calculada – asentamientos, o deslizamientos, por ejemplo- puede ser una dificultad insalvable, que implique el abandono del proyecto, o costos siderales para su recuperación.

Además, el estudio de suelo ya es obligatorio en muchos municipios del mundo, hasta para la más modesta construcción.

Y por último, les cuento que en la década del 90 se estableció una estadística mundial según la cual, el 70% de las obras públicas de gran envergadura como diques, carreteras, puentes y complejos edilicios que sufrieron colapsos, los padecieron por no contar con un estudio geomorfológico previo.

Como consideración final, les recuerdo que la incidencia del estudio de suelos en el costo total de una obra es insignificante, y no es inteligente poner en riesgo un monto enorme por ahorrar lo que comparativamente son monedas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto corresponde a un estudio realizado por la empresa Geoestudios, de mis ex alumnos, Pablo y Elisa.