Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

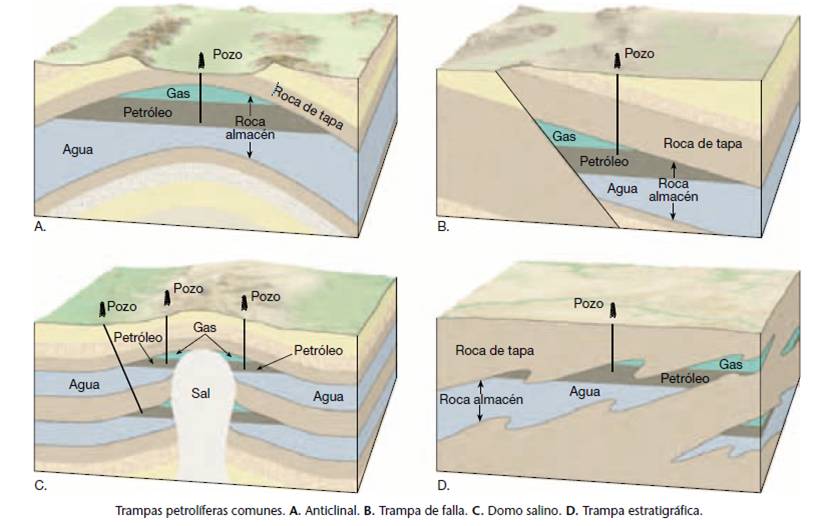

Petróleo: las trampas.

Hace un tiempo he comenzado a explicarles algunas cosas con respecto al petróleo, y ahora voy a avanzar un poquito más con algo que les quedé debiendo: los reservorios denominados trampas.

Hace un tiempo he comenzado a explicarles algunas cosas con respecto al petróleo, y ahora voy a avanzar un poquito más con algo que les quedé debiendo: los reservorios denominados trampas.

¿Qué son las trampas petrolíferas?

Como les expliqué ya en el post que les mandé a leer y cuyo link está más arriba, el petróleo cuando se genera, comienza a moverse, principalmente hacia arriba, para aliviar las presiones a las que se encuentra sometido. Ese movimiento sólo se detiene cuando en su camino (atravesando siempre materiales permeables) se interpone un cuerpo impermeable, que al retener el combustible pasa a denominarse trampa petrolífera.

Así, pues, lo que interesa a los prospectores de petróleo es precisamente encontrar ese contacto entre materiales porosos y permeables que permiten la llegada del recurso, y la roca que no le deja seguir «fugándose», sino que lo obliga a acumularse en yacimientos explotables.

¿Qué tipos de trampas existen?

En los albores de la explotación petrolera, la mayor parte de los hallazgos se relacionaban con domos y anticlinales y por ende, llegó a pensarse que eran esas dos las únicas posibilidades existentes para que se generaran yacimientos rentables. Hoy sin embargo, sabemos que existen al menos dos grupos de trampas convencionales, y hay también yacimientos no convencionales, que hoy están tan de moda que justifican su análisis en otro post que haré más adelante.

Repito que hoy sólo me ocuparé de las trampas convencionales, ya que es tema más que suficiente por sí mismo. Y dentro de ellas, la clasificación vigente es de trampas estructurales, y trampas estratigráficas. Existe también la posibilidad de que ambos tipos se combinen generando las trampas mixtas.

Las trampas estructurales son aquéllas en las que el contacto entre el material permeable y el impermeable ha resultado de movimientos tectónicos; mientras que las estratigráficas resultan de una sucesión de capas no perturbadas por movimientos posteriores importantes. En ellas, las capas superiores son impermeables e impiden la continuación de los movimientos del petróleo. También pueden deberse a cambios laterales de facies, por ejemplo un acuñamiento de las capas porosas.

¿Cuáles son las trampas estructurales más comunes?

Entre las más habituales pueden mencionarse:

- Anticlinales. Más adelante vendrán posts detallados en que les explique qué son los anticlinales y cómo se forman, pero por ahora represéntenselos como una serie de estratos sedimentarios arqueados, con su convexidad hacia arriba. Cuando los estratos se van plegando, el petróleo y el gas ascendentes se acumulan en su charnela (la parte de la curvatura). Cuando coexisten agua, gas y petróleo, se acomodan éstos según su densidad, con el gas sobre el petróleo, y ambos sobre el agua. Cuanto más alargados sean, y menos pendiente presenten los flancos de los plegamientos, más favorables son como trampas, ya que ponen a disposición del combustible un camino más expedito. Es común que las capas productivas de un anticlinal se dispongan unas sobre otras, y los espesores útiles pueden variar desde decenas de centímetros a centenas de metros. El 80 % de los yacimientos conocidos ocurren en anticlinales.

- Fallas. A veces los contactos requeridos entre rocas permeables e impermeables resultan de los movimientos a lo largo de fracturas que generan algo así como un escalón en donde se acumula el petróleo. A veces los espejos de falla generan estructuras tan impermeables que el ascenso llega hasta la superficie o cerca de ella. Si la falla es muy abierta, no presenta espejos de fricción y sus labios están separados por erosión, la presión que impulsa el combustible hacia arriba puede desaparecer, y en tal caso, el fluido se pierde hacia abajo por simple gravedad.

- Domos salinos. En este caso, los domos actúan como lo harían anticlinales cerrados y buzantes en todas las direcciones, acumulando el petróleo en su periferia. Ellos se deben a que la sal, cuando está a gran profundidad, buscando aliviar su presión, asciende en columnas que deforman gradualmente los estratos que tienen por encima, acumulándose en los capas levantadas, adyacentes al propio domo salino.

- Sinclinales. Son también plegamientos pero en ellos la concavidad es la que apunta hacia arriba, y tienden a acumular el petróleo en su interior.

- Monoclinales y terrazas estructurales. Se diferencian de los pliegues en que tienen sólo un flanco, como veremos en otros posts, pero proveen también contactos entre rocas permeables e impermeables.

¿Cuáles son las trampas estratigráficas más conocidas?

En todos los casos, simplemente hay cambios en la permeabilidad del estrato portador, por razones que son casi obvias, ante la sola mención. Si bien hay otras posibilidades, las más comunes son:

- Acuñamientos laterales. En esos casos, el estrato permeable que permite la movilización del petróleo, se va adelgazando lateralmente hasta desaparecer, quedando allí el combustible entrampado por las rocas impermeables vecinas.

- Discordancias. Es decir, secuencias discontinuadas por efectos de cambios climáticos o erosivos, que hacen que aparezcan cambios significativos, entre otras cosas en la porosidad y permeabilidad, entre las sucesivas capas que yacen unas sobre otras.

- Lentes aislados de materiales permeables.

- Disminución vertical de porosidad por el peso de los estratos suprayacentes.

- Antiguos arrecifes coralinos enterrados.

¿Cuánto tiempo permanecen las trampas como tales?

Normalmente durante la perforación de la cubierta natural, tanto el petróleo como el gas natural, buscando liberarse de la presión, migran desde los espacios porosos de la roca madre hasta el pozo perforado. Sólo en muy raras ocasiones, si la presión es muy elevada, el combustible puede llegar hasta la superficie y crear un pozo surgente, como se suele ver en las películas con el final feliz de gente que se vuelve instantáneamente rica. En la mayoría de los casos, por el contrario, deben instalarse bombas para sacar el petróleo. Cualquiera sea la situación, una de las formas en que una trampa deja de serlo, es por simple agotamiento al cabo de una extracción prolongada.

Pero también las trampas pueden desaparecer naturalmente, si por ejemplo, nuevos movimientos tectónicos desplazan los hidrocarburos a otros sitios. Igualmente la erosión superficial puede abrir espacios que cambian el cuadro completo.

Como dije ya más arriba, es también posible que determinados procesos alivien de tal manera la presión, que al ser ésta menor que la fuerza gravitatoria, los petróleos dejen de ascender, y se pierdan hacia las profundidades.

Es por eso que en general, las rocas más productivas suelen ser las más jóvenes, porque han sufrido menos cambios acumulativos a lo largo del tiempo. Por esas razones los mejores yacimientos son de la era Cenozoica, seguidos por los de edad Mesozoica. Sólo en tercer lugar aparecen los yacimientos del Paleozoico, que producen bastante menos. Prácticamente no hay petróleos del Precámbrico, puesto que la génesis es a partir de materia orgánica, que eclosiona recién en el Cámbrico.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del libro CIENCIAS DE LA TIERRA de Tarbuck, E. J.; Lutgens, F. K., y Tasa, D.

La histórica erupción del Vesubio.

Una de las erupciones más interesantes de las que se tenga registro, es la que aconteció en el año 79 de nuestra era, en el antiguo Imperio Romano: la del Vesubio.

Una de las erupciones más interesantes de las que se tenga registro, es la que aconteció en el año 79 de nuestra era, en el antiguo Imperio Romano: la del Vesubio.

¿Dónde queda el Vesubio y qué características tiene?

El Vesubio es un volcán activo de la región de Campania, Italia. Más específicamente, está incluido en la provincia de Nápoles, en la bahía homónima y a unos nueve kilómetros de distancia de la propia ciudad de igual nombre.

Está en las estribaciones meridionales de la cadena de los Apeninos, y tiene una altura de aproximadamente 1.281 msnm.

El cono volcánico actual se encuentra en el interior de una caldera mucho más extensa y antigua, llamada Somma, y es de tipo estrato-volcán, es decir que en su composición se alternan materiales de diversas características, y originados en distintas erupciones.

El Vesubio es también un volcán compuesto, por estar dentro del Somma, que tiene unos 1.149 msnm de alto, y de cuyos bordes elevados está separado por el valle de Atrio di Cavallo, de unos 5 km de extensión.

Todos estos conceptos (tipos de materiales, tipos de erupciones y tipos de volcanes) son motivo de sendos posts, ya que son temas muy importantes, interesantes y extensos.

La zona en que se encuentra el Vesubio es una de las más activas del planeta, debido a que está en el contacto entre las placas Africana y Eurasiática, del que ya hablé alguna vez.

El origen del nombre del volcán es un tema ampliamente discutido y se atribuye a distintas raíces, prácticamente en todos los idiomas que se hablabaron en algún momento en la gran extensión del Imperio Romano. Una de las más reconocidas, es la que utiliza la raíz protoindoeuropea «ves» que significa montaña.

¿Cómo y cuándo aconteció la erupción que nos ocupa?

Si bien la zona es activa desde hace cientos de miles de años, las primeras erupciones centrales que se relacionan con el Somma datan de hace unos 25.000 años. Desde entonces han quedado registros de actividad desde mucho antes de nuestra era, con algunas erupciones que destruyeron aldeas de la edad del Bronce.

Sin embargo, por las razones que veremos más abajo, fue la gran erupción del 24 de agosto (según nuestro calendario) del 79 d.C., la que se convirtió en emblemática.

La erupción tuvo dos fases de características diferentes, la primera de las cuales fue pliniana o vesubiana, en la cual se generaron explosiones muy violentas, y una enorme presión de gases. La segunda fase fue de tipo peleano, en la que se liberaron nubes ardientes que incluían cenizas que se precipitaron luego.

¿Por qué es tan interesante la erupción del año 79 de nuestra era?

Al menos por cuatro razones diferentes:

- en esa erupción resultaron destruidas dos de las más lujosas villas de vacaciones del Imperio Romano- Pompeya y Herculano- y exterminados gran parte de sus habitantes.

- como la destrucción fue causada por la precipitación de cenizas, éstas preservaron los restos que permanecieron sepultados por siglos, y que una vez desenterrados se constituyeron en un tesoro arqueológico sin parangón.

- el conocimiento de la fecha exacta de la erupción significó la depositación de una capa de cenizas volcánicas muy características. Esas mismas cenizas fueron también en parte transportadas por los vientos mucho más allá de las propias Pompeya y Herculano, y cuando se las encuentra en un perfil, son elementos útiles para la datación.

- esta erupción, fue observada por Plinio el Viejo, quien perdió la vida en ella, pero la descripción que nos llegó a través de su sobrino Cayo Plinio, o Plinio el Joven, es la primera que se conserva, con anotaciones detalladas, en forma de crónica o reporte «periodístico».

¿Quiénes eran los Plinios?

Plinio el Viejo era el jefe de la flota romana destacada en el puerto de Miseno, en la propia bahía de Nápoles, y estaba en el momento de la erupción, acompañado por su hermana y el hijo de ésta, Plinio el Joven, por entonces de 18 años, y estudiante. Fue este último quien recopiló los relatos de los sobrevivientes de la excursión de su tío a la zona de catástrofe, y los envió- junto con sus propias impresiones- en forma de cartas al historiador Tácito.

Plinio, el comandante de la flota estaba en el otro extremo de la bahía cuando ocurrió el evento, y decidió cruzar hasta Pompeya en misión de rescate, pero el calor y la espesa lluvia de cenizas le impidieron acercarse a la ciudad afectada, desembarcando, en cambio en Estabias, 5 km al sur. Allí se encerraron en una casa y observaron el fenómeno. Ese encierro los protegió por algunas horas de los gases y el calor, pero cuando finalmente resolvieron abandonar el refugio, murieron en la playa, salvo los pocos sobrevivientes que luego relatarían los hechos.

En el relato, muchos mencionaban que ni siquiera rezaron a sus dioses porque estaban convencidos de que los dioses también habían perecido, en lo que consideraron el fin del mundo.

Con respecto al destino de los habitantes de Pompeya y Herculano, y también muchos de Estabias, los que lograron sobrevivir a la fase pliniana de la erupción (la de la lluvia de cenizas), sucumbieron luego en la fase peleana o de gases ardientes. Las ciudades quedaron enterradas bajo capas de cenizas endurecidas, de entre seis y veintiséis metros de espesor, y se calcula que sólo en Pompeya, fueron más de 2.000 los muertos, alcanzándose un total de 5.000 en toda la región afectada.

¿Cómo y cuándo se descubrieron las ruinas de Pompeya?

Si bien aparecen referencias aisladas que mencionan restos hallados en la zona, ya en el S.XVI, no fue sino hasta el año 1738 cuando comenzaron las excavaciones sistemáticas, bajo el reinado del que luego sería Carlos III de España, quien por entonces era rey de Nápoles.

La búsqueda fue iniciada por el ingeniero militar español, Roque Joaquín de Alcubierre, en la zona de Herculano, pero allí el espesor de la lava solidificada era de hasta 26 metros, lo que sólo permitió la recuperación de unas pocas estatuas.

Fue por eso que se amplió la zona de búsqueda, hasta que en 1748, se comenzó a excavar en las proximidades de la antigua Pompeya, ciudad finalmente identificada como tal, en 1763.

¿Por qué es tan importante el descubrimeinto?

Porque la casi instantánea desaparición de las ciudades «congeló» en el tiempo escenas de la vida cotidiana, permitiendo la reconstrucción posterior de detalles que iluminaron la comprensión de una parte de la historia del Imperio Romano. Tanto su arquitectura, como los murales, los utensilios que se usaban y hasta las vestimentas y características anatómicas de los habitantes y sus mascotas, resultaron preservadas, en el más rico legado arqueológico de que se tenga registro.

Hoy el sitio puede visitarse en toda su extensión de 66 hectáreas, y hay allí un museo en el que hasta moldes de los seres humanos y animales que perecieron en la erupción pueden observarse en detalle, como se ve en la foto que ilustra el post.

Sus expresiones faciales y actitudes corporales se han conservado al resultar enterradas por cenizas que impidieron la rápida putrefacción.

¿Cómo se obtuvieron los modelos que hoy se exhiben en el Museo?

Giuseppe Fiorelli, que era jefe de las excavaciones entre los años 1860 y 1875, fue quien ideó el método para obtener los moldes de los cuerpos, a través del vaciado.

La técnica se basa en el hecho de que a través de los siglos, la materia orgánica que ha quedado envuelta por las cenizas se pudre, dejando un espacio hueco en el que se vierte yeso líquido. Al solidificarse el yeso, reproduce los moldes internos de los cuerpos, y sobre ellos pueden generarse los modelos que se ven en el museo.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de imágenes Google.

El lago Nahuel Huapi.

Debo reconocer que aunque les aconseje lo contrario, no conozco todavía este lugar, y es por mi propia culpa, ya que toda vez que planeo un viaje que no sea de trabajo, mis ojitos se van por el planisferio hacia los climas cálidos. No hay caso. 😀 . Pero eso no me impide estudiar otras latitudes, y de eso vamos a hablar hoy, como les prometí hace bastante.

Debo reconocer que aunque les aconseje lo contrario, no conozco todavía este lugar, y es por mi propia culpa, ya que toda vez que planeo un viaje que no sea de trabajo, mis ojitos se van por el planisferio hacia los climas cálidos. No hay caso. 😀 . Pero eso no me impide estudiar otras latitudes, y de eso vamos a hablar hoy, como les prometí hace bastante.

¿Dónde queda el Lago Nahuel Huapi?

La principal razón por la cual he incluido este sitio entre los top ten de lugares a conocer en Argentina, es que se trata del primer entorno declarado Parque Nacional en nuestro país, ya en el año 1934.

Originalmente eran 7.000 ha pertenecientes a Francisco Pascasio Moreno, quien las donó para asegurar su preservación. Más tarde se anexaron otros terrenos hasta constituir un espacio de 717.261 ha, con distintos grados de protección legal, dispuestos en una franja de unos 60 km de ancho, y unos 170 km de longitud.

El parque está enclavado en la cordillera neuquina, en altitudes de entre 700 y 3.400 msnm, en la porción sudoeste de la provincia de Neuquén y oeste de la de Río Negro. La máxima protección corresponde al Parque Nacional Nahuel Huapi, con 473.352 ha; al oeste de la cual comienza la Reserva Nacional Nahuel Huapi; y por último existe la Reserva Natural Estricta Nahuel Huapi, también más protegida que la anterior.

¿A qué se debe el nombre?

El lago fue denominado Nahuel Huapi, en realidad de manera errónea, por los primeros pobladores blancos, ya que en idioma original, el nombre había sido asignado por los antiguos pobladores mapuches, no al espejo de agua, sino a la isla conocida hoy como Victoria, que es la más extensa de todas.

La expresión mapuche significaba pues. Isla del Yaguareté, porque por entonces ese animal abundaba en la zona.

¿En qué entorno geológico está enclavado?

Si bien el lago mismo responde mayormente a dos grandes procesos: la tectónica y la glaciación, es interesante reconocer toda la geología regional.

En los comienzos de la era Paleozoica (de 350 a 570 millones de años atrás) toda la zona del Parque Nahuel Huapi estaba ocupada por un mar somero y templado. Ya hacia el final de esa era, alrededor del Pérmico, un descenso térmico pronunciado, dio nacimiento a una glaciación.

Al comenzar la era Mesozoica, hace unos 200 millones de años, y todo a lo largo de ella, se produce un intenso vulcanismo, y más tarde, al aproximarse el final del Mesozoico y comenzar el Terciario, se inicia el importante ascenso de la cordillera de los Andes, relacionado con la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. Esa activación tectónica estimula el vulcanismo que se hace más ubicuo.

Ya en pleno Pleistoceno, (hace unos dos millones y medio de años), se inician las glaciaciones que modelaron el paisaje preexistente, y entre otras cosas generaron los espacios que luego ocuparía el lago mismo. Al moderarse la temperatura, hace unos 11.000 años, los hielos empezaron su retirada, y las depresiones que el enorme peso de las masas heladas había generado, fueron ocupadas por las propias aguas de deshielo, y se constituyeron los lagos y lagunas.

Hoy solamente se conservan glaciares de montaña en las proximidades del cerro Tronador.

¿Cuáles son las particularidades del Lago Nahuel Huapi?

El espejo de agua cubre aproximadamente 550 km². Por supuesto la superficie efectivamente ocupada es variable en el tiempo, según cambien los aportes de precipitaciones y deshielos. La profundidad es de alrededor de 438 m.

El eje mayor del lago tiene dirección noroeste- sudeste, y uno de sus brazos lobulares, el Tristeza, casi alcanza la frontera con Chile. Los otros seis brazos se denominan: Campanario, Blest, Machete, del Rincón, Última Esperanza y Huemul.

¿Qué más podemos agregar?

- desde el punto de vista más estrictamente científico, es un interesante reservorio de información concerniente a la historia geológica de la región. En efecto, las características sedimentaciones en varves, que ocurren en los lagos glaciarios (y que explicaré en detalle en otro post) permiten muy buenas dataciones, al mismo tiempo que el análisis del propio material informa sobre cambios acontecidos en el tiempo. De hecho, hay proyectos en curso que están extrayendo núcleos en perforaciones, que permiten dilucidar la historia regional.

- Con respecto a un fenómeno acontecido entre los días 21 y 22 de mayo de 1960, el lago mostró un comportamiento pocas veces registrado en lagos continentales. Recordemos primero que en esos días tuvo lugar el sismo más fuerte que se haya registrado desde que se usan aparatos modernos para su medición: el de la zona de Valdivia en Chile, que tuvo una magnitud de 9,5. Los movimientos tuvieron réplicas importantes al menos hasta el 6 de junio, liberando gran cantidad de energía. En ese marco, el día 22 de mayo se produjo un tsunami en el lago Nahuel Huapi, en el curso del cual se destruyó el muelle del puerto San Carlos, que era de reciente construcción, y murieron dos personas.

- Como dato de color, vale también recordar que según antiguas leyendas indígenas, en el interior del lago vivía una espeluznante criatura a la que llamaban el «cuero». Esta leyenda fue retomada en el siglo XX, y la supuesta criatura se redenominó Nahuelito. Y nunca faltan personas impresionables, o ávidas de notoriedad que afirman verlo. 😀

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta página.

Las cataratas del Iguazú. Parte 2.

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberían empezar por leerlo antes de internarse en el de hoy.

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberían empezar por leerlo antes de internarse en el de hoy.

La semana pasada contesté las siguientes preguntas:

¿Qué es una catarata?

¿Cómo se forman y cómo evolucionan las cataratas en general, a lo largo del tiempo?

¿Dónde están localizadas las cataratas de Iguazú?

¿Cómo es la cuenca que incluye al río Iguazú?

Y a partir de aquí comenzamos la charla de hoy:

¿Qué significa el término Iguazú?

Este nombre se escribía originalmente Yguazú, ya que surge de la unión de dos términos del idioma guaraní: la palabra y que significa agua y la palabra guazú, que quiere decir grande. Es decir que Iguazú significa «Agua Grande».

¿Qué características especiales tienen la geología y la geomorfología de las cataratas del Iguazú?

Comencemos por la descripción fisiográfica de las cataratas, que alcanzan un desnivel de 70 metros, a lo largo de 275 saltos, (algunos de los cuales tienen nombre propio, como el Bosetti, Dos Hermanas, Alférez, El Escondido, etc.) que se extienden en un arco de 2,7 kilómetros. El límite con Brasil pasa por la Garganta del Diablo, punto de estrechamiento notable.

Respecto a la geología, es característica la presencia de una serie de coladas basálticas superpuestas, cuyas características físicas y químicas son muy parecidas pero no idénticas. La presencia de algunos elementos accesorios y cambios texturales, determinan diferencias en la resistencia a la acción erosiva del agua. Así es que algunas porciones del complejo de coladas se desgastan con mayor rapidez que otras, generando un control litológico, como les expliqué la semana pasada.

Pero hay también un control estructural, ya que el cauce del río está afectado también por la presencia de fracturas que originan un escalonamiento causante de saltos en el recorrido del agua. (Vuelvan a repasar la parte 1 de este post, si les quedan dudas).

¿Cuándo y cómo se formaron las cataratas?

Relatemos la historia desde un poco (bastante) antes de su aparición como parte del paisaje. Entre los períodos Jurásico Superior y Cretácico Inferior (145 a 120 millones de años atrás) las grandes fracturas extensionales que abarcaban varios kilómetros, permitieron el ascenso de rocas fundidas, a través de actividad volcánica no explosiva, que terminaron cubriendo de lavas basálticas todo lo que hoy es Brasil Meridional, norte de Uruguay, Paraguay oriental y nordeste de Argentina.

Así se generó el control litológico que ya les mencioné, y que según se estima se conjugó hace aproximadamente 100 mil años, con el control estructural resultante de la reactivación de una gran falla por la cual hoy corre el río Paraná.

Por esa reactivación, el lado occidental del Paraná quedó cerca de 30 metros más alto que su margen oriental. Ese desnivel obligó al río a acomodarse buscando un nuevo nivel de base, (tema que está explicaso en otro post) por excavación acelerada de su lecho. Ese nuevo equilibrio es alcanzado por el Paraná entre 70 y 80 metros más abajo de lo que era su cota anterior. El río Iguazú, por su parte, no habría sido afectado por la falla, por lo que respetó su lecho anterior, y quedó muy por encima del Paraná, lo cual en la confluencia de ambos generó el salto original, que fue luego retrocediendo de resultas de la erosión que les expliqué en el link que les mandé a ver el lunes pasado. En el presente, el salto está ya a aproximadamente 23 km de su ingreso en el río Paraná, donde debió haber estado unos 100 mil años atrás.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Las cataratas del Iguazú. Parte 1.

Como parte de la serie de sitios que considero importante que un geólogo conozca en Argentina, hoy vamos a hablar de las Cataratas del Iguazú, y debido a que hay bastante para charlar, ésta será sólo la primera parte de nuestro diálogo, que continuará el próximo lunes, en este mismo lugar.

Como parte de la serie de sitios que considero importante que un geólogo conozca en Argentina, hoy vamos a hablar de las Cataratas del Iguazú, y debido a que hay bastante para charlar, ésta será sólo la primera parte de nuestro diálogo, que continuará el próximo lunes, en este mismo lugar.

¿Qué es una catarata?

Debido a la profusión de fenómenos de este tipo que existen en el mundo, hay también una enorme cantidad de sinónimos con los que se los designa, entre los que cabe mencionar, además del nombre catarata, los siguientes: cascada, caída, salto de agua, etc.

El término catarata procede de la palabra griega katarates, conformada a su vez por la raíz kata que quiere decir «hacia abajo»; y la palabra arassein, con el significado de «golpear». En resumen, puede interpretarse como «golpear hacia abajo», lo cual es una buena descripción de lo que ocurre con el agua en una caída importante.

Se trata, pues, de un accidente en un río, cuyas aguas al encontrar un desnivel, se despeñan cuesta abajo, generando una dinámica particular, y un paisaje muy bello, casi siempre explotado turísticamente. En determinadas condiciones, las cataratas se explotan también como productoras de energía hidroeléctrica.

¿Cómo se forman y cómo evolucionan las cataratas en general, a lo largo del tiempo?

Cuando en algún punto de un río aparece un brusco desnivel del lecho, es cuando se forman las cascadas.

Pero lo importante sería reconocer que hay básicamente dos controles diferentes que definen ese desnivel. Se habla de un control litológico cuando dos rocas de distinta resistencia a la erosión se encuentran en contacto dentro del cauce, y la más erosionable aparece aguas abajo. En esa situación, el propio río se encarga de desgastar más rápida e intensamente la parte más susceptible y generar el consecuente escalón.

Es, en cambio, un control estructural, cuando el escalón es resultado de acciones tectónicas precedentes (como fallas, por ejemplo), que han dejado un desnivel por el cual el agua se despeña.

Es muy común también la conjunción de ambas situaciones, aunque no es requisito indispensable.

Las cataratas son sistemas dinámicos ya que ocurre en ellos lo que se menciona como erosión retrogradante o retrocedente, que por efectos de la cavitación, (cosa que he explicado en detalle en un apunte ya publicado en el blog) socava el pie de la caída, con lo cual el material superior de la pared pierde sustentación y se termina desplomando, de manera que la pared toda retrocede lentamente.

La forma original y la evolución posterior de las cataratas dependen de factores como el caudal, la litología y topografía del lecho y por supuesto de las intervenciones artificiales.

¿Dónde están localizadas las cataratas de Iguazú?

Estos espectaculares saltos de agua, que fueron votados entre las Siete Maravillas del Mundo Natural, se encuentran sobre el río Iguazú, que constituye el límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná. Las cataratas son compartidas por los dos países, y en ambos conforman áreas protegidas: en Argentina, el Parque Nacional Iguazú, y en Brasil, el Parque Nacional do Iguaςu. La descripción geomorfológica será motivo de otra pregunta.

¿Cómo es la cuenca que incluye al río Iguazú?

La cuenca en la que se inscribe el Iguazú es una de las muchas exorreicas con desagüe en el Océano Atlántico. Es además, integrante del má¡s grande de los sistemas fluviales: el Sistema del Plata, que cubre 4.350.000 km². De hecho, reúne aguas tanto de la Puna como de la meseta brasileña, las Sierras Pampeanas y Subandinas, la Mesopotamia, y la llanura chacopampeana.

Los principales ríos que alcanzan el estuario del Río de La Plata son el Paraná, el Paraguay y el Uruguay. El Iguazú, es parte de la cuenca del Río Paraná, curso que nace en Brasil, de la confluencia de los Ríos Paranayba y Grande, y desemboca en el de la Plata, luego de recorrer 1.700 kilometros en territorio argentino, que sumados a su recorrido brasileño definen un trayecto total de alrededor de 3.780 km.

El propio Río Iguazú nace en la Sierra del Mar, en Brasil, y cuando recibe a su afluente, San Antonio, se constituye en límite internacional entre Brasil y Argentina. Las cataratas se encuentran 20 km antes de su desembocadura en el Río Paraná.

Hasta aquí llegaremos hoy, y el próximo lunes responderé las siguientes preguntas:

¿Qué significa el término Iguazú?

¿Qué características especiales tiene la geomorfología de las cataratas del Iguazú?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.