Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

El interior terrestre, las discontinuidades sísmicas.

Hoy vamos a avanzar un poco más sobre el conocimiento del interior terrestre, pero para poder comprender lo que voy a presentarles en seguida, deben necesariamente revisar los conceptos que subí en este post, y sin los cuales, lo que sigue les parecerá chino básico. También deberán recordar las características de las ondas sísmicas que les expliqué aquí. Sólo continúen leyendo este post, después de haber ido a leer las nociones previas en los otros dos linkeados arriba.

Hoy vamos a avanzar un poco más sobre el conocimiento del interior terrestre, pero para poder comprender lo que voy a presentarles en seguida, deben necesariamente revisar los conceptos que subí en este post, y sin los cuales, lo que sigue les parecerá chino básico. También deberán recordar las características de las ondas sísmicas que les expliqué aquí. Sólo continúen leyendo este post, después de haber ido a leer las nociones previas en los otros dos linkeados arriba.

¿Qué se entiende por discontinuidades sísmicas?

Si me han hecho caso, y fueron a leer los conceptos previos, ya saben que las diversas ondas que se generan en terremotos, tienen velocidades de propagación que dependen básicamente de las condiciones del medio que atraviesan, y que normalmente crecen cuanto más densos son los materiales por los que viajan. La inmediata conclusión es que debido a la compresión que ejercen los cuerpos sobreyacentes, las rocas son más compactas cuanto más profundas sean.

Por ende cabe esperar que las velocidades de propagación de cada tipo de ondas, vayan creciendo progresivamente a medida que aumenta la profundidad del medio por el que se transmiten. Cuando esa secuencia lógica de velocidades crecientes, se ve interrumpida, ya sea por inversiones de velocidad, o por saltos abruptos en el incremento esperado, se habla de lo que se conoce como discontinuidad sísmica.

¿Cuál fue la primera discontinuidad en conocerse, y qué importancia tiene?

En el año 1909, el sismólogo croata Andrija Mohorovicic (1857-1936), hizo un importante descubrimiento al estudiar registros obtenidos por los sismógrafos durante el sismo acontecido en el valle de Kulpa, en Yugoslavia.

Él observó que a distancias comprendidas entre 200 y 720 km del epicentro, los sismogramas que se obtenían revelaban notorios cambios de velocidad tanto en las ondas P como en las S. El científico relacionó rápidamente esas diferencias de velocidad con una variación significativa en los materiales atravesados por dichas ondas, correspondiendo a rocas de mayor densidad por abajo del cambio, y menos densas por encima de él. La línea límite de los saltos de velocidad, fue denominada como discontinuidad sísmica y ubicada a una profundidad de alrededor de 40 km, aunque era más profunda bajo los continentes, y más somera bajo los océanos.

Esa diferencia de profundidades bajo continentes y océanos es de gran relevancia para cosas que veremos después, por favor, no dejen de tomar nota de esto.

Con posterioridad, otros investigadores confirieron a la discontinuidad el nombre de «Discontinuidad de Mohorovicic», en homenaje a su descubridor. Lamentablemente, es más conocida por su apócope de «Moho».

¿Qué discontinuidad se conoció luego, y cómo fue el proceso de interpretación?

Ahora se pone interesante la cosa. Veamos por qué.

El descubrimiento se debe a Beno Gutenberg, sismólogo nacido en Darmstadt, Imperio Alemán, el 4 de junio de 1889, y fallecido el 25 de enero de 1960. Se doctoró en la Universidad de Göttingen en 1911, y fue su director de tesis el profesor Emil Johann Wiechert, que volveremos a mencionar más abajo. Fue docente en las Universidades de Estrasburgo y de Frankfurt am Main, y más tarde en el Instituto Tecnológico de California.

Ahora, ya sabiendo de quién hablamos, presten mucha atención a la figura que ilustra el post, porque en ella veremos las cosas más claramente.

Cuando Gutenberg contaba con apenas 24 años, se dedicó a observar los sismogramas obtenidos en diversos sismógrafos de una red «mundial», todavía bastante incipiente. Así pudo comprobar que si se proyectaban los epicentros de distintos terremotos, sobre la representación de un corte del globo terrestre (idealizado como un círculo atravesado por los distintos tipos de onda, según se ve en la figura, a la izquierda) se repetía un interesante fenómeno.

Vean ahora las dos esquematizaciones arriba y a la derecha en el gráfico. En un sismo cualquiera, si se leen sismogramas obtenidos en los sismógrafos ubicados en zonas opuestas de la Tierra, desde una posición aproximada a los 103° y hasta alrededor de los 257° (a lo largo de un desplazamiento superficial en la circunferencia ideal), sólo se reciben ondas P, mientras que las ondas S desaparecen, cambiando su modo de vibración al de las P.

Si recuerdan (ya los mandé a leer esa explicación, me imagino que cumplieron la consigna) que las ondas P se transmiten en todos los estados de la materia, mientras que las S sólo lo hacen en medios sólidos; podría deducirse que hay un cuerpo no sólido interpuesto, generando un «cono de sombra» que impide que en los sismógrafos de las áreas entre 103 y 257° del epicentro, se registren ondas S. Eso es lo que quise representar con el rayado horizontal en el primero de los esquemas de la parte superior derecha de la figura.

En el segundo esquema, repito la experiencia de Gutenberg, quien fue analizando sismos con diferentes epicentros, pero en los que se repetía siempre el mismo patrón. En un segundo caso, el cono de sombra ya no es tal, porque se reduce a las zonas en que las líneas de los dos conos de dos sismos distintos se cruzan (observen el espacio en que se superponen las dos direcciones de rayado). Si esto se repite un número suficiente de veces (parte de abajo a la derecha de la figura), se va delimitando, no ya un cono, sino un círculo de posición central (parte derecha de la figura), en el que las ondas S no se transmiten como tales, sino que pasan a comportarse como ondas P.

Así fue que en 1913, Beno Gutenberg pudo deducir que existía un núcleo terrestre no sólido, cuyo límite estaba situado en una discontinuidad sísmica localizada a aproximadamente 2.900 km de profundidad. Esa discontinuidad que limita el núcleo terrestre, hoy lleva el nombre de su descubridor, es decir, Discontinuidad de Gutenberg.

¿Qué es la discontinuidad de Conrad?

Ya con la metodología de análisis bien establecida por Gutenberg y Mohorovicic, los estudios posteriores definieron una nueva discontinuidad algo más superficial que el Moho, que se estableció en 1923, y que aparece entre unos 10 y 25 km por debajo de los continentes. Este límite, conocido como Discontinuidad de Conrad, permite reconocer diferencias fundamentales entre los fondos continentales, también conocidos como siálicos, en referencia al apócope Sial, que responde a su composición dominante de Sílice y Aluminio; y los fondos oceánicos, también llamados simaicos, en referencia a la palabra Sima, que indica la composición mayoritariamente de Sílice y Magnesio, propia de las rocas submarinas. Pero sobre todo esto ya hablaremos en un post específico.

¿Cuál fue la siguiente discontinuidad que se descubrió?

Estudios más recientes, llegaron a definir a unos 5.200 km de profundidad, una nueva discontinuidad que señala el límite entre el núcleo externo en estado fundido o semipastoso (en el que las ondas S dejan de comportarse como tales), y el núcleo interno sólido de la Tierra.

El descubrimiento se debe al trabajo conjunto de Wiechert, (el maestro de Gutenberg) Lehmann y Jeffrys, y se produjo en 1936. Hoy esa irregularidad se conoce como Discontinuidad de Lehmann, en homenaje a la sismóloga danesa Inge Lehmann, que llevó la mayor carga en las investigaciones.

¿Cuál fue la última discontinuidad que se conoció?

En tiempos más cercanos al presente, pudo reconocerse un marcado decrecimiento de la velocidad de las ondas sísmicas a alrededor de 100 km de profundidad. Esto está en total oposición a la tendencia a la aceleración por la mayor compactación esperable en profundidad, y resultó ser un descubrimiento muy interesante, en la década de los 60, que abriría el camino a numerosas explicaciones de las que echaremos mano más adelante. Esa capa de baja velocidad se dio en llamar astenósfera, y no aparece en todo el planeta, como tampoco lo hace la discontinuidad de Conrad, a diferencia de las restantes.

¿Qué se concluyó de todo esto?

Una vez reunida toda la información precedente, los científicos estuvieron al fin listos para presentar la interpretación debidamente fundamentada de la estructura interna de la Tierra, con las geósferas que la componen, y que bien se funden con las geósferas externas, que no son sino las que integran la atmósfera. Pero esos serán temas a tratar en nuevos posts. Tengan paciencia.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Geomorfología cuantitativa: Orometría

Ya les he presentado con anterioridad la definición y algunos conceptos fundamentales de la Geomorfología. Hoy comenzaremos a hablar de algunos de sus métodos cuantitativos, aclarando que debido a lo extenso del tema, lo iré presentando a lo largo del tiempo en varios posts.

Ya les he presentado con anterioridad la definición y algunos conceptos fundamentales de la Geomorfología. Hoy comenzaremos a hablar de algunos de sus métodos cuantitativos, aclarando que debido a lo extenso del tema, lo iré presentando a lo largo del tiempo en varios posts.

Hoy les presentaré una primera aproximación y el tema central será una parte específica de la cuantificación geomorfológica: la orometría.

¿Qué es y cuándo comienza la Geomorfología cuantitativa?

La Geomorfología cuantitativa es la disciplina que pretende dar expresión matemática o numérica a los fenómenos y procesos que estudia la Geomorfología. Los primeros intentos sistemáticos datan de la primera parte del S XIX, pero sólo en la parte final del siglo pasado, y en lo que va del actual, sus avances resultaron de verdad significativos, porque comenzó a contarse con los instrumentos confiables que tales mediciones requieren, incluyendo modelos digitales.

Desde el momento en que se instala la práctica, muy saludable por cierto, de exigir informes de EIA (Evaluación de impacto ambiental) antes de cualquier intervención importante en el ambiente, la cuantificación adquiere una relevancia siempre creciente, pues permite predecir mejor las reacciones posibles del medio ante cualquier cambio introducido en él.

¿Cuáles son las partes esenciales que componen la Geomorfología cuantitativa?

Como de alguna manera quedó ya expresado en el concepto general, los dos aspectos fundamentales de la Geomorfología cuantitativa son la medición del relieve, o morfometría; y la de los procesos, en cuanto a intensidad y a velocidad. Todas las mediciones suelen expresarse en diversas formulaciones que se conocen como índices morfométricos. A su vez, la representación cartográfica de los índices dan lugar a los llamados mapas morfométricos, que reúnen tanto datos lineales como areales del relieve, y de uno o de varios parámetros para un área determinada.

Volviendo a la morfometría, ésta a su vez, se divide en orometría por un lado, y medición de las caracteriticas de las formas elementales, o geoformas, por el otro. Nuestro tema se reducirá hoy a la orometría, es decir, a la primera de las especialidades mencionadas.

¿Qué es la orometría?

La orometría se ocupa de dar expresión matemática a las formas del relieve de grandes superficies, como sistemas montañosos.

Las primeras aproximaciones orométricas, solamente establecían las altitudes medias de las cadenas montañosas, y de sus correspondientes valles. De la diferencia entre ambas se obtuvo el índice de indentación, y más adelante, se agregó el valor de altitud promedio de las líneas de divisorias de aguas.

El avance más interesante estuvo representado por la creación de las curvas hipsométricas.

¿Qué son las curvas hipsométricas?

Las curvas hipsométricas representan la frecuencia relativa de las distintas altitudes, y se construyen sobre un sistema de coordenadas, (ver el esquema que ilustra el post) en el que sobre el eje vertical y, (de las ordenadas) se representan las altitudes de las isohipsas de la región; y sobre el eje horizontal x, (de las abcisas) se ubican los porcentajes acumulados de cada una de las superficies delimitadas por las isohipsas, con respecto al área total en análisis.

Haremos aquí un paréntesis para definir las isohipsas que acabo de mencionar.

Se denominan curvas de nivel o isohipsas las líneas ideales, que unen puntos situados a la misma altitud, y que se dibujan como trazos continuos sobre los mapas. La diferencia de altitud entre dos curvas sucesivas se conoce como equidistancia.

¿Con qué datos se cuenta para su confección?

Si bien durante los primeros años del empleo de los índices morfométricos, la información se extraía de los mapas topográficos, el avance tecnológico condujo al empleo de la teledetección, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y los MDE (Modelos Digitales de Elevación), que agregaron precisión, además de facilitar la metodología.

En un post futuro, todavía sin fecha, continuaré con el análisis de las formas elementales.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta página.

Conceptos fundamentales de la Geomorfología. Parte 2

Como este post es continuación del de la semana anterior, en caso de que no lo hayan hecho ya, les recomiendo ir a leer la primera parte, antes de internarse en ésta de hoy.

La semana pasada contesté las siguientes preguntas:

¿Cómo y cuándo surgen estos conceptos?

¿Cuál es el concepto N° 1?

¿Cuál es el concepto N° 2?

¿Cuál es elconcepto N° 3?

¿Cuál es el concepto N° 4?

Desde aquí, seguiremos contestando las siguientes preguntas:

¿Cuál es el concepto N° 5?

Comienzo transcribiendo lo que expresó Thornbury.

En la evolución geomórfica la complejidad es más común que la simplicidad.

Como ya he señalado antes muchas veces, los sistemas naturales, por ser tan abiertos e intercomunicados, adquieren una gran complejidad. De allí que los paisajes resultantes tengan también historias donde lo simple es escaso, y resulta más bien de la falta de comprensión, o de la esquematización intencional por parte del hombre que intenta leerla.

Sin embargo, tampoco lo simple es inexistente en el relieve, de allí que se haya generado una clasificación de los paisajes que les presento a continuación:

- Paisajes sencillos: Son los que responden a un solo proceso geomorfológico. En un sentido muy estricto, casi ninguno lo es, salvo el caso de una colada de lava reciente, en la que todo el paisaje queda cubierto por ella, y no se visualizan rasgos de ningún otro origen; o tal vez en el de una corriente de lodo- también reciente- que genera una situación comparable a la mencionada. No obstante, cuando se da a la expresión «paisaje sencillo» en un sentido más amplio, pueden incluirse bajo esa designación aquellos relieves donde hay un solo proceso claramente dominante, aunque no llegue a ser excluyente. Es el caso de las dunas eólicas, las planicies fluviales, o los acantilados marinos, donde el viento, los ríos o el mar respectivamente son los causantes principales de las formas visibles.

- Paisajes compuestos: Son, en cambio, los que responden a la acción conjunta de varios procesos, y constituyen la gran mayoría de las topografías que se observan en una región dada. En ella accionan simultáneamente diversos procesos, como meteorización física y química, acción del viento, de los organismos, del agua corriente, etc.

- Paisaje monocíclico: Un paisaje, ya sea sencillo o compuesto, puede ser la respuesta a un único ciclo o a la sucesión de varios ciclos, separados por crisis tectónicas, climáticas, o eustáticas. En el primero de los casos, estamos ante los denominados paisajes monocíclicos. Si se trata de paisajes sencillos relacionados con el vulcanismo, la construcción del relieve se debe a una sola efusión. Si se trata de paisajes compuestos, todos los procesos se produjeron de manera continuada, sin interrupciones significativas.

- Paisaje policíclico: Se trata de los paisajes que sí han sufrido interrupciones causadas por las crisis mencionadas en el punto anterior. También en este caso, la policiclicidad puede afectar a paisajes sencillos o a paisajes compuestos. Supongamos, como ejemplo un paisaje sencillo compuesto solamente por lavas; si ellas corresponden a diversos pulsos de emisión, se formarán de todos modos paisajes policíclicos, sin que dejen de ser sencillos. En el caso de los paisajes compuestos, también todo el conjunto de procesos puede ser interrumpido por las crisis que ya hemos mencionado; y generar luego formas diferentes, sobreimpuestas a las anteriormente producidas.

- Paisaje resurrecto o exhumado: Se trata de paisajes policíclicos, naturalmente, pero pueden ser sencillos o complejos. Sea cual haya sido su historia pasada, resultan enterrados por alguna cubierta, que puede ser sedimentológica, de suelos, de glaciares, o bien de lavas. Pasado un largo intervalo, los rasgos de esa topografía vuelven a aparecer en superficie cuando la erosión, la acción antrópica, el tectonismo, o una combinación de todas esas acciones remueven la cubierta, y «desentierran» el relieve antiguo.

¿Cuál es el concepto N° 6?

La transcripción del texto de Thornbury es:

La mayor parte de la topografía de la Tierra tiene una edad que no va más allá del Pleistoceno, mientras que es exigua la topografía anterior al Terciario.

Después de haber leído lo anterior, ya les quedará claro que los paisajes que hoy vemos tienen historias con tantas alternativas que no pueden tener una larga permanencia sin que evolucionen a topografías totalmente diferentes. Recuerden que la Topografía se refiere solamente a la expresión superficial del relieve. No se está haciendo alusión a la Geología de la zona de que se trate.

¿Cuál es el concepto N° 7?

Comienzo con el texto de Thornbury:

La interpretación cabal de los paisajes actuales es imposible sin una apreciación total de las influencias múltiples de los cambios geológicos y climáticos ocurridos durante el Pleistoceno.

Hoy la parte que no convalidamos es la que le pone un límite temporal a las influencias geológicas y climáticas que se deben tener en cuenta al interpretar un paisaje. Cambios mucho más antiguos que los del Cuaternario son también partícipes de las geoformas resultantes. Si eliminamos las palabras «durante el Pleistoceno», el concepto conserva toda su vigencia, según seguiremos viendo en numerosos posts todavía por venir.

¿Cuál es el concepto N° 8?

Thornbury escribió en su momento:

Para comprender cabalmente la importancia variada de los diferentes procesos geomórficos es necesaria una apreciación de los climas del mundo.

No se dejen confundir por el parecido entre las formulaciones de este concepto y el anterior. En el N° 7 se hace referencia a cambios temporales de los climas, aquí en cambio se apunta a los cambios espaciales, es decir a la distribución climática en el planeta. Sobre este punto volveremos al hablar de los Dominios morfoclimáticos en un post futuro.

¿Cuál es el concepto N° 9?

Lo que dijo al respecto Thornbury fue:

Aunque el interés primario de la Geomorfología son los paisajes actuales, su utilidad máxima la logra por extensión histórica.

Ya al presentarles el Concepto N° 1, (el lunes pasado) les sugerí ir a leer el post sobre la Ley del Actualismo, formulada por Hutton. En ese post les expliqué el interés de extender ese principio tanto hacia atrás como hacia adelante en la historia. Eso que escribí entonces, explica este concepto. Si no lo han hecho ya, les sugiero ir a leerlo ahora.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es de la Polinesia Francesa.

Conceptos fundamentales de la Geomorfología. Parte 1

Si bien estos conceptos fueron planteados hace ya muy muchos años, tienen todavía bastante vigencia, sobre todo cuando se los revisa y actualiza a la luz de nuevas concepciones. Pero como aun para refutarlos es necesario conocerlos, me parece interesante presentarlos aquí, con algunos primeros comentarios, que iremos profundizando a lo largo de nuestros encuentros.

Si bien estos conceptos fueron planteados hace ya muy muchos años, tienen todavía bastante vigencia, sobre todo cuando se los revisa y actualiza a la luz de nuevas concepciones. Pero como aun para refutarlos es necesario conocerlos, me parece interesante presentarlos aquí, con algunos primeros comentarios, que iremos profundizando a lo largo de nuestros encuentros.

Como este tema se vuelve extenso, lo dividiré en dos posts, el primero de los cuales es el de hoy, y el segundo aparecerá el próximo lunes.

¿Cómo y cuándo surgen estos conceptos?

Estos conceptos fueron enunciados en Principles of Geomorphology, de William Thornbury hacia finales de la década de 1950, y de allí los he tomado para resumirlos y comentarlos aquí.

¿Cuál es el concepto N° 1?

Este concepto se expresa en el texto de Thornbury de la siguiente forma:

Los mismos procesos y leyes físicas que actúan hoy en día, actuaron a través de todo el tiempo geológico, aunque no necesariamente siempre con la misma intensidad del presente.

Si ustedes son lectores constantes del blog, reconocerán que este principio no es otro que la ley de Hutton, conocido como actualismo, o de las causas actuales, y sobre el cual ya he escrito un post, donde inclusive presenté las críticas y su actualización, de modo que no haré aquí más que remitirlos a ese mismo post.

¿Cuál es el concepto N° 2?

Copio primero el texto de Thornbury:

La estructura geológica es un factor dominante de control en la evolución de las formas del relieve, y se refleja en ellas.

Para entender este concepto, es importante hacer notar que aquà el término estructura se está empleando en el sentido má¡s amplio, es decir que no incluye solamente los rasgos estructurales de oigen tectónico, como las fracturas o pliegues, sino también otras características, tales como la forma de depositación de materiales, si hay o no estratificación, las características litológicas, y la exposición de las rocas a los agentes del clima, es decir si están en umbrías o solanas, a barlovento o sotavento, entre muchos otros detalles.

Todo eso que mencionamos arriba, y que ahora sabemos que el término «estructura» comprende cuando se lo aplica en Geomorfología; es casi siempre anterior a las formas del relieve que se pueden observar en la actualidad, y es definitorio en el curso de los procesos exógenos que las han modelado y las continúan modificando.

Por eso es imprescindible reconocer la estructura geológica, antes de describir y analizar las geoformas presentes en un paisaje cualquiera.

A veces la influencia de la estructura es medianamente obvia- como cuando un pliegue tectónico se manifiesta con una lomada en superficie- pero cuando no lo es, también debe buscarse, porque siempre existe, aunque a veces llega a ser precisamente lo opuesto de lo que podría ingenuamente esperarse, como veremos alguna vez en posts en los que hablaremos de inversiones del relieve original.

¿Cuál es el concepto N° 3?

La cita correspondiente en el texto de Thornbury es:

Los procesos geomórficos dejan su impresión distintiva sobre las formas del terreno y cada proceso geomórfico desarrolla su propio conjunto de formas distintivas.

Esto, que parece una verdad de perogrullo en nuestos días, en su momento fue novedoso y revolucionó la interpretación del paisaje. Hoy todos sabemos que las dunas responden esencialmente a un proceso eólico, y las cárcavas a su vez, a dinámicas pluviales como principales modeladoras. Aunque por supuesto- cosa que repetiremos en otro concepto, y ya hemos visto en otro post- los procesos no actúan de manera exclusiva ni excluyente en ningún relieve.

Cada proceso, en definitiva, deja su sello reconocible, en un paisaje dado, pero no es más que el principal protagonista de un «elenco» complejo en el que participan otros actores más.

Por otra parte, hay también que tener en cuenta que a veces procesos diferentes pueden dar por resultado, formas semejantes entre sí. Ese fenómeno es la equifinalidad que expliqué en el post que he linkeado más arriba. De allí que la validez de este concepto N° 3, no es tan absoluta como podría creerse, y por eso es que en mis explicaciones he incluido expresiones como «esencialmente», o «principales modeladoras». Nunca debemos pensar de maneras inflexibles en la comprensión de un relieve. En todo cso, es más importante analizar un conjunto de formas que una única geoforma aislada del contexto.

¿Cuál es el concepto N° 4?

El texto de Thornbury lo manifiesta de esta forma:

A medida que los diferentes agentes erosivos actúan sobre la superficie terrestre, se produce una secuencia en las formas del relieve, con características en los sucesivos estados de su desarrollo.

Éste es sin duda el concepto más cuestionado y cuestionable, puesto que la evolución del paisaje ya no se considera como resultante de un camino tendido hacia adelante, y que se recorre en la misma dirección y sentido a lo largo del tiempo. Hoy sabemos que hay avances y retrocesos, complicaciones y cambios rápidos, resultantes de determinadas situaciones críticas. Algo de esto lo he adelantado un poco, al hablar de biostasia y rexistasia.

En el momento en que se formuló este concepto N° 4, era aceptada en todos sus puntos la Teoría de Ciclos de Davis, que hoy ha sido superada, aunque la utilidad de las etapas que él planteaba, no se discute a los fines descriptivos. Hoy ya no las consideramos como «etapas», lo que tiene una connotación temporal; sino como «estados», que simplemente caracterizan un momento dado.

Pero este punto, que nos remite a algo tan interesante como el nacimiento, crítica y evolución de la Teoría de ciclos de Davis, amerita un post que haré más adelante. Lo de hoy es solamente un aperitivo. Ya van a probar el plato principal en el futuro.

Hasta aquí llegamos hoy, la semana que viene seguiremos contestando las siguientes preguntas:

¿Cuál es el concepto N° 5?

¿Cuál es el concepto N° 6?

¿Cuál es el concepto N° 7?

¿Cuál es el concepto N° 8?

¿Cuál es el concepto N° 9?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es de la meseta central estadounidense.

La curva de Hjulström

Ya hemos hablado de varios temas relativos a la dinámica fluvial, y es un buen momento para explicar algunos principios fÃsico- matemáticos que rigen el transporte y la sedimentación de las partÃculas transportadas por un fluido en movimiento.

Y digo un fluido y no el agua, porque son igualmente válidos para el movimiento del aire, es decir el viento, cambiando solamente algunos valores numéricos en los ejes X e Y.

Lo que les presento entonces hoy es la Curva de Hjulström, que complementaré más tarde con la ley de Stokes, en otro post.

¿Quién fue Hjulström?

Filip Hjulström nació en Suecia el 6 de octubre de 1902, y se hizo mundialmente conocido por la publicación de su tesis doctoral titulada «The River Fyris» (el Río Fyris), en la que presentó uno de los primeros estudios cuantitativos sobre procesos geomorfológicos de que se guarda registro.

Posteriormente, en conjunto con sus alumnos, continuó estudios de tal importancia, que llegaron a constituir la Escuela Upsala de Geografía Física. Hjulström falleció en 1982, dejando un importante legado científico, y sin haberlo sospechado nunca, también artístico.

En efecto (y esto lo agrego como nota de color), Filip Hjulström, fue el padre de Lennart Hjulström, que se convertiría en un notable actor sueco, casado con la también actriz Ulla Söderdal, con quien tendría dos hijos que también se dedicaron a la actuación: Niklas y Carin Hjulström.

¿Qué es la curva de Hjulström?

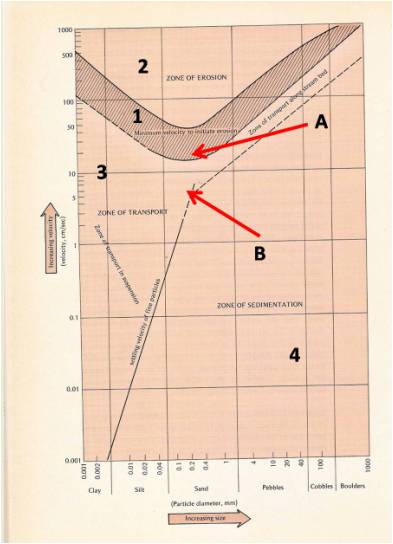

La curva de Hjulström es un diagrama de uso muy extendido en la Geomorfología, que describe los umbrales que en función de los cambios de velocidad de una corriente, definen si hay arranque, transporte o sedimentación. para cada tamaño de partícula involucrada en el proceso.

¿Cómo se entiende la curva de Hjulström?

Como siempre he dicho a mis alumnos, para comprender un diagrama cualquiera, lo primero a hacer es observarlo. Ver en detalle qué partes lo conforman, qué unidades de medida están involucradas, y cómo se comportan las curvas, barras o campos resultantes. Hagámoslo así, pues.

¿Qué rasgos se destacan en la curva?

Se trata de un sistema de ejes XY, compuesto por los siguientes elementos:

- En el eje X (abcisas), se observan los diversos tamaños de partículas presentes en el curso del río en este caso, aunque podría aplicarse (cambiando sólo los valores aritméticos) a fenómenos eólicos, es decir corrientes de aire. Sobre las abcisas, los tamaños crecen desde la intersección de los dos ejes, hacia la derecha, y se miden en mm. Allí aparecen intervalos de tamaños que corresponden sucesivamente a las arcillas, limos, arenas, guijas, guijarros y guijones.

- El eje Y (ordenadas) implica el crecimiento hacia arriba de la velocidad del fluido en movimiento, y la unidad es m/segundo.

- Ya en el interior del diagrama, se observan las curvas que conectan todos los puntos críticos en que las partículas de cada tamaño, pasan de una situación a otra diferente, ya sea de reposo a arranque, de arranque a transporte o de transporte a sedimentación. En un caso se trata de curvas literalmente, y en otro caso se trata de dos segmentos rectos, que de todos modos se designan como curva.

- Esas curvas que mencionamos arriba, separan distintos campos, a saber: zona de erosión (propiamente dicha, o arranque del material), que les he marcado con un 2 en el gráfico; zona de transporte, que marqué con 3; y la zona 4, que es la de sedimentación o depósito. La zona 2 o de arranque, está en la porción más alta del gráfico porque es la que requiere mayor velocidad. Una vez puesta en movimiento la partícula, la energía necesaria para mantenerla en tránsito puede ser menor, porque la propia inercia juega a su favor.

- La zona que les indiqué con 1, es un intervalo que incluye las velocidades mínimas que se requieren para que los materiales de cada tamaño sean arrancados del cauce, sea del lecho o de las riberas. Es una zona y no una sola línea, porque hay numerosos factores que la afectan, como por ejemplo, la turbulencia, la carga que ya transporta el agua y que modifica su potencia neta, etc.

- Por arriba del punto B, la zona de transporte implica un arrastre de materiales gruesos por el fondo del lecho, mientras que hacia abajo de ese punto, siendo menor la velocidad, se transportan partículas finas por otros mecanismos, como flotación, rodamiento, saltación, y más abajo aún, (es decir con menos velocidad) por suspensión.

¿Por qué desciende la curva en el punto A?

Figura 1. La cohesión de las arcillas.

La lógica indica que cuanto más pequeña es la partícula, menor es la velocidad requerida para el arranque y puesta en movimiento.

Esto nos haría pensar que la curva debería ser siempre ascendente hacia la derecha donde se encuentran los tamaños más gruesos, y sin embargo, hay una menor velocidad crítica en ese punto A, que corresponde al tamaño de los limos.

Eso ocurre porque las partículas más finas que el limo, tienen una fuerza de cohesión que debe ser vencida para el arranque, que no aparece en cambio en el limo y las demás partículas. Por eso, en el extremo de la izquierda, donde están las partículas de arcilla, se necesita más velocidad para la erosión ss, y la curva sube.

La explicación está en la característica micelar de las arcillas que por diversas razones, tienen normalmente carga eléctrica negativa en sus bordes (Figura 1). Al estar inmersas las partículas en agua, o en presencia de humedad, las propias moléculas de agua- con sus cargas orientadas que constituyen dipolos eléctricos– actúan como aglutinantes de las micelas de arcilla, al unir sus cargas positivas a los polos negativos de estas últimas.

¿Por qué cambia bruscamente la pendiente de la curva en el punto B?

Porque hacia la derecha, el tamaño tan grande de los materiales involucrados, requiere una gran energía para el transporte, y un mínimo descenso en la velocidad del flujo pasa los cuerpos transportados de ese campo, al de la sedimentación, en otras palabras, se depositan rápidamente.

Traducido: para una amplio rango de tamaños, hay ligeros cambios de velocidad crítica para el depósito, por eso, la curva se horizontaliza comparativamente. Hacia la izquierda ocurre exactamente lo inverso. La curva se empina porque se necesitan grandes cambios de velocidad sobre el eje Y, para que los tamaños decrecientes de partículas resulten depositadas, pues muchas de ellas pueden incluso permanecer en suspensión con velocidades próximas al cero.

Pero eso ya lo describe la ley de Stokes que veremos en otro post.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es una modificación personal sobre la figura que aparece en el libro The Evolving Earth, de Sawkins.