Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

Más sobre el Sistema Solar: los asteroides.

Ya llevo varios posts tratando de explicar el contexto en el cual ocurren los fenómenos que modelan la Tierra, y hoy voy a seguir describiendo algunos de los elementos que componen el Sistema Solar, y de los cuales todavía no nos hemos ocupado.

Ya llevo varios posts tratando de explicar el contexto en el cual ocurren los fenómenos que modelan la Tierra, y hoy voy a seguir describiendo algunos de los elementos que componen el Sistema Solar, y de los cuales todavía no nos hemos ocupado.

Específicamente vamos a referirnos hoy a los asteroides.

¿Qué son y cómo se conocieron los asteroides?

Debo primero contarles que muy tempranamente en el estudio de la Astronomía, Titius y Bode trabajando por separado, llegaron a formular una ley que lleva sus nombres, y que describe a través de una sencilla ecuación, las relaciones de distancia entre los planetas hasta ese momento conocidos.

De hecho, muchos de los cuerpos que se conocieron con posterioridad se descubrieron explorando precisamente las zonas de probabilidad resultantes de esa ley. Por ser ella muy sencilla y además interesante, será tema de un post muy próximo.

La mencionada ley de Titius – Bode sugería que a una distancia de aproximadamente 2,8 unidades astronómicas a partir del Sol, debía encontrarse un planeta.

Aclaremos que una unidad astronómica es igual a la distancia promedio entre el centro del Sol y el de la Tierra. Al explicar la ley, en un próximo post explicaremos esto con más detalle, pero recuerden que la Tierra, a lo largo de su traslación, no siempre se encuentra a igual distancia del Sol, y por eso se habla de un promedio.

Pues bien, esa predicción resultante de aplicar la ecuación de Titius Bode, fue confirmada en el año 1801, al descubrir el astrónomo Giuseppe Piazzi, a aproximadamente esa distancia del Sol, un pequeño cuerpo al que denominó Ceres.

Luego se supo que Ceres no era el único elemento que orbitaba al Sol en la distancia correspondiente al intervalo entre 2,8 y 3,5 u.a., es decir entre Marte y Júpiter, sino que se trasladaban también allí, otros cuerpos a los que se fue designando como Eros, Vesta, Palas, etc, y a todos los cuales se llamó asteroides.

Todos ellos se encuentran en lo que se conoce como el Cinturón de Asteroides, y son los que dieron origen al nombre, pero existen también otros en otras posiciones del Sistema Solar, y constituyen grupos como los Troyanos, por ejemplo.

Un asteroide es un cuerpo estelar más pequeño que un planeta (aún menores que los hoy clasificados como planetas enanos, como Plutón, por ejemplo).

Se los denomina asteroides porque se asemejan en algo a las estrellas, y la palabra griega correspondiente (αστεροειδή) significa precisamente «de figura de estrella». El término fue acuñado por John Herschel.

Las estimaciones más recientes llevan el número de asteroides a casi dos millones, si se cuentan sólo los del Cinturón, y con diámetros mayores a un kilómetro.

Desde 2006, y según la Unión Astronómica Internacional, algunos asteroides como Ceres, y Eris se han reclasificado como planetas enanos, junto con Plutón. Otro tanto sucedió con Makemake y Haumea a partir del 17 de septiembre de 2008.

¿Qué explicación se da sobre su origen?

Hay quienes suponen que alguna vez los asteroides agrupados en el Cinturón formaban parte de un único planeta actualmente desintegrado, por causas que no se han dilucidado.

Otros en cambio sostienen que estos asteroides son los restos de un planeta en embrión, cuya integración final fracasó por causas que tampoco aparecen claras.

Algunas puebas esgrimidas por unos y otros puede ser un tema interesante para posts en el futuro, pero por hoy, me despido hasta el miércoles con un abrazo como siempre, Graciela.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

La imagen que ilustra el post fue tomada de este sitio en la red.

Detección de sismos: principios básicos y primeros intentos.

Ya vengo hace tiempo explicando diversos temas relativos a los terremotos, y en el último post sobre ellos, les conté las diferencias entre los distintos aparatos que detectan los sismos, y les prometí referirme un poco a cada uno en particular.

Ya vengo hace tiempo explicando diversos temas relativos a los terremotos, y en el último post sobre ellos, les conté las diferencias entre los distintos aparatos que detectan los sismos, y les prometí referirme un poco a cada uno en particular.

Pues bien, ha llegado el momento de presentar con algún detalle a los más antiguos entre los mencionados, es decir los sismoscopios, que debo recordales son aquéllos que señalan la ocurrencia de un terremoto, pero sin registrarla.

Como siempre digo, para empezar no hay lugar mejor que el principio, de manera que empezaremos por comprender algunos principios fundamentales.

¿Cuál es el principio físico sobre el que se basan los primeros sismoscopios y sismógrafos?

Cuando lo que se quiere detectar es un movimiento, el marco referencial es importantísimo, y debe estar quieto, porque si él también se desplaza, las características del movimiento a establecer se tergiversan por completo.

Un ejemplo les aclarará mejor a qué me refiero. Supongamos que estamos de viaje a bordo de un colectivo que ha entrado para una parada a una terminal, y nosotros permanecemos en él. Si mientras observamos por la ventanilla, en el andén de al lado entra un colectivo, podemos tener la sensación de que nuestro colectivo está retrocediendo, simplemente porque nuestras posiciones relativas cambian. O al revés, si los dos colectivos retroceden juntos y a la misma velocidad, puede parecernos que no nos hemos movido en absoluto.

Y si queremos un ejemplo más dramático basta con recordar que de hecho la Tierra como planeta, está siempre moviéndose por el espacio, y a nosotros, que viajamos con ella, nos parece un cuerpo en reposo.

Por esta razón, para que se pueda definir un movimiento, necesitamos que algo permanezca relativamente inmóvil, y digo relativamente, porque siempre que haya un sismo todos los objetos se desplazarán, aun cuando algunos lo hagan casi imperceptiblemente.

¿Cómo se consigue un marco de referencia relativamente quieto?

Hay esencialmente dos maneras de hacerlo: o bien a través de un cuerpo con gran inercia, es decir que se oponga fuertemente a cambiar su estado de reposo o de movimiento; o bien tratando de independizarlo en lo posible de la masa en movimiento, por ejemplo, suspendiéndolo alejado del suelo.

Respecto al primer principio, conviene saber que para que un cuerpo tenga mucha inercia debe tener una gran masa. Vean si no, lo que pasa cuando a un flaco se le da un empujón: seguramente saldrá flameando con rumbo desconocido, mientras que el mismo empujón apenas moverá de su lugar a un gordito.

Respecto al segundo, todos hemos creído ver oscilar las lámparas colgantes del techo cuando hay un terremoto, cuando en realidad, ellas se mantienen relativamente quietas, y son las paredes, y el techo mismo los que se sacuden al compás de las ondas sísmicas que atraviesan el suelo, porque sobre él se asientan.

Sobre la combinación de ambos principios, se construyeron algunos de los primeros sismoscopios de los que existe registro.

¿Cuál es el sismoscopio más antiguo que se conoce?

Se trata de un ingenio como el de la foto que encabeza el post, y que fue construido por Zhang Heng en el año 132 de nuestra era, en la corte imperial de China.

Como puede verse en la imagen, el sismoscopio tenía la forma de un jarrón, con varias cabezas de dragones, cada una con una pelota en su boca. Todo tenía gran tamaño y estaba realizado en bronce, lo cual garantizaba la inercia suficiente para asegurar que no cualquier golpe ni sacudida afectara el aparato. Sí lo haría algo de tanta energía como un sismo. (Primer principio).

Alrededor del pie de ese jarrón varios sapos también de bronce, y con las bocas abiertas, estaban dispuestos según las ocho direcciones principales de la brújula, es decir N, NE, E, SE, S, SW, W y NW. Por dentro del jarrón, se encontraba un péndulo suspendido.

¿Cómo funcionaba este sismoscopio?

No se han encontrado aparatos completos originales y en funcionamiento, pero sí se han realizado reconstrucciones, y pese a que hay algunas opiniones divergentes, la mayoría de los investigadores coinciden en la explicación que paso a presentarles.

Si ocurría un temblor, la vasija se desplazaba solidariamente con el suelo sobre el que se asentaba, y el péndulo interno tendía a permanecer en reposo, razón por la cual, el movimiento diferencial lo hacía colisionar con un sistema de palancas ingeniosamente dispuestas, de modo que la bola de bronce correspondiente al sapo ubicado en la dirección de origen del movimiento sísmico era liberada y caía en su boca.

Este aparato tuvo su consagración histórica cuando una bola cayó sin que se percibiera terremoto alguno pero varios días después llegaron noticias de un terremoto en Kasu, a 600 Kilómetros en la dirección indicada por el correspondiente sapo.

¿Qué se sabe del inventor de este sismoscopio?

Zhang Heng (78 – 139) fue un astrónomo, pintor y escritor chino, nacido en la ciudad de Nanyang, provincia de Henan.

Fue él quien en sus funciones de astrónomo real bajo la Dinastía Han del Este, trazó uno de los primeros mapas estelares, donde estableció las posiciones exactas de 2.500 estrellas y dio nombre a unas 320, explicó los eclipses lunares correctamente, y sostuvo que la tierra era una pequeña esfera suspendida en el espacio, rodeada por un inmenso y lejanísimo cielo esférico.

¿Hubo otros aparatos semejantes en occidente?

Sí, pero mil quinientos años más tarde, hacia el siglo XVII y en Europa.

La idea original se aplicó de forma mucho menos artística y bastante más pragmática: recipientes con canaletitas, conteniendo mercurio (Hg) , hacían las veces de sismoscopios basados en el principio de la inercia.

En este caso, se aprovechó la diferencia de densidades entre la vasija y el líquido contenido en ella, que es uno de los más densos que se conocen.

El empuje del sismo tiende a mover el recipiente, pero el Hg, con mayor inercia, queda en cambio rezagado, y cae por la canaleta correspondiente a la dirección más aproximada a aquélla desde donde procede la onda sísmica.

Recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen, y que en este caso teniendo el recipiente y el líquido prácticamente el mismo volumen, la masa aumenta con la densidad, por lo cual es el mercurio el que tiene mayor inercia, y por eso se retrasa en su desplazamiento. Un par de esquemitas (Figuras 1 y 2) rápidamente dibujados les pueden aclarar mejor el panorama.

La imagen que ilustra el post ha sido tomada de este sitio.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Otra Ley fundamental de la Geología: la horizontalidad de los estratos.

Hoy voy a continuar con las leyes que fundamentan el trabajo cotidiano de los geólogos, y para eso he elegido, no la primera, sino la que se conoce como la Segunda Ley de la Estratigrafía.

Hoy voy a continuar con las leyes que fundamentan el trabajo cotidiano de los geólogos, y para eso he elegido, no la primera, sino la que se conoce como la Segunda Ley de la Estratigrafía.

La razón por la cual empiezo con ella, es que me parece de una gran simplicidad, y por otra parte ya tendrá tiempo para volver sobre la primera más adelante.

Por supuesto tendré que adelantar algunos conceptos que serán tratados con más profundidad en otros posts, pero según creo, los contenidos de éste, pueden entenderse por sí mismos.

Pero empecemos por el principio:

¿Qué es la Estratigrafía?

La Estratigrafía es una rama dentro de la Geología, que más específicamente podría ubicarse dentro del conjunto de disciplinas que constituyen la Geología Histórica. Es decir que intenta desentrañar los acontecimientos del pasado de la Tierra.

Para ello, estudia los depósitos naturales de materiales geológicos, tanto en su composición, génesis y estructuras, como en sus relaciones de tiempo y espacio, ya sea entre sí, o con otros cuerpos de rocas y geomateriales.

A esos depósitos, generalmente en forma de capas, más o menos planas, se los conoce como estratos, y de allí procede el término Estratigrafía.

¿Quién formuló la ley que hoy nos ocupa?

Si bien en alguna bibliografía se atribuye a Hutton, la primera formulación en realidad data del siglo anterior a él, y corresponde a Steno o Stenon (1638-1686).

Puede llamarles la atención el hecho de que use dos nombres diferentes al referirme al autor de este principio, por lo cual deberé aclararles que este científico utilizó una variedad de nombres según el idioma en el que publicara sus resultados.

Así pues, este estudioso, hijo de un pastor luterano, nació en Copenhague y su nombre original fue Niels Steensen; no obstante, como por esos años el idioma de la ciencia era el latín, comenzó a firmar sus escritos como Nicolaus Steno. Pero además firmó su correspondencia en francés como Nicolas Sténon, y cuando escribí en italiano usó el nombre de Niccoló Stenone.

En 1668, Steno dio a conocer la obra en que aparecen las bases de la Estratigrafía, con el título De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus que se ha traducido al español como «Discurso preliminar de una disertación sobre los cuerpos sólidos de manera natural contenidos en un sólido».

El contenido de ese trabajo nos ocupará muchas veces, por su significación, sus consecuencias y lo curioso de algunos de sus efectos. Uno de esos efectos fue el reconocimiento de que la Tierra es muchísimo más antigua de lo que se creía hasta ese momento. Por otra parte, tanto los vocablos estrato como estratigrafía, reconocen su origen en esa disertación.

Pero de eso ya habrá tiempo para hablar más de una vez. Hoy nos ocuparemos exclusivamente de la Segunda Ley de la Estratigrafía.

¿Qué expresa la Segunda Ley de la Estratigrafia?

La formulación exacta varía según las diversas versiones que fueron generándose en sucesivas traducciones a múltiples idiomas, pero básicamente se puede expresar de la siguiente manera:

Toda capa o estrato se ha depositado originalmente en forma aproximadamente horizontal.

A pesar de que parece hoy una obviedad, en el momento en que se expresó por primera vez significaba entre otras cosas, un enorme desafío a la religión dominante que sostenía que la Tierra era producto de un acto de creación. Decir entonces que había ocurrido un depósito de materiales en consonancia con leyes físicas y no en respuesta a una voluntad divina, significó un inmenso sacudón a la estructura del conocimiento aceptado y aceptable.

¿Hay que hacer algunas aclaraciones?

Sí, muchas, y en general son relativas a la validez de la ley enunciada.

La primera aclaración es que los materiales al sedimentarse, lo hacen en áreas topográficamente deprimidas, que tienen ya un perfil propio bien definido, con rugosidades, accidentes y micro- relieves preexistentes que de alguna manera configuran la capa resultante del asentamiento de nuevos materiales.

Por eso, si fuéramos a ser un poco más exigentes deberíamos agregar a la ley ya mencionada más arriba un par de palabritas, de modo que quedara como sigue:

Toda capa o estrato se ha depositado originalmente en forma aproximadamente horizontal o subhorizontal.

Esta aclaración daría cuenta de ciertos alejamientos menores del plano horizontal, pero todavía faltan más salvedades que se relacionan con la posición original y con cambios posteriores.

En lo que hace a la posición original, la horizontalidad, no puede tampoco extenderse indefinidamente en el espacio, ya que si la depositación tiene lugar en una cuenca (cosa que no es absolutamente imprescindible, como veremos en otros posts), ésta tiene bordes donde los depósitos se van acuñando para responder al cambio de forma del espacio receptor. (Figura 1)

¿Existen excepciones a esta Ley?

Sí, además del cambio lateral ya explicado, hay situaciones en que la propia dinámica del agente que transporta y deposita los materiales, lo hace en diseños de capas cruzadas que se construyen de esa manera, en respuesta a cambios en las direcciones del flujo del agente, a diferencias de materiales aportados, o, como en el caso de las dumas en avance, por el pasaje de las partículas desde las zonas de ascenso a las de avalancha. (Figura 2)

Figura 2: Estratigrafía cruzada. Fotografía: Roberto Scasso Estratificación entrecruzada de gran escala (eólica – Spe) compuesta por material piroclástico. Mioceno (Colloncurense), Río Negro. Tomado de http://atlasaas.blogspot.com.ar/p/estructuras-mecanicas.html

Pero ese tema también es lo bastante interesante como para que en el futuro haga otro post muy detallado al respecto.

¿Por qué es tan importante este principio?

Por su peso en la interpretación del pasado geológico y la reconstrucción de los eventos que generan un paisaje dado.

Por si no se han dado cuenta ya, lo que todo geólogo espera encontrar en un paquete sedimentario es un alto grado de horizontalidad.

De no ser así, y una vez descartadas las situaciones excepcionales mencionadas más arriba, lo que le queda es interpretar el mensaje que el paisaje le está dando, cifrado en esa falta de horizontalidad precisamente.

Figura 3: Estratos plegados. Tomado de http://cienciasdelatierra2010.blogspot.com.ar/2009/08/las-deformaciones-de-las-rocas-pliegues.html

Y lo que esa situación está gritando es que hubo cambios estructurales posteriores a la sedimentación.

Es como una etiqueta que dice: atención aquí hubo un plegamiento, (figura 3) o una falla, un corrimiento, o lo que sea.

Es decir: aquí hay una revolución geológica que hay que desentrañar. Ese mensaje cifrado es de un valor inenarrable para un intérprete de la historia de la Tierra como es el geólogo.

En la foto elegida para la figura 3, se observa un plegamiento (una flexura de las rocas) que viene denunciado precisamente por la falta de horizontalidad de los estratos.

Y puedo decir más: muchas deformaciones de las rocas pueden haber también ocurrido en materiales sin estratificación, y por eso mismo, nunca llegan a reconocerse. Supongamos un acortamiento en un material masivo, (es decir sin capas diferenciadas) no deja un registro fácilmente visualizable.

De este tema también hablaremos muchas veces más.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post ha sido tomada de una cadena de mails con paisajes del mundo, sólo sé que pertenece al Cañón de Arizona, pero ignoro quién es el autor.

Más sobre reconocimiento de minerales: el sonido.

Ya saben ustedes, porque se los expliqué en otro post, que los minerales se reconocen macroscópicamente mediante la exploración de diversos grupos de propiedades.

Ya saben ustedes, porque se los expliqué en otro post, que los minerales se reconocen macroscópicamente mediante la exploración de diversos grupos de propiedades.

También les conté que uno de esos grupos es el de los caracteres organolépticos, de entre los cuales ya les expliqué el olor y el sabor, y hoy le toca al sonido.

¿Cómo se usa el sonido para reconocimiento mineral?

Pues sencillamente porque algunas pocas especies responden a la percusión, o eventualmente a la deformación, generando vibraciones que se aprecian como sonidos siempre característicos y a veces verdaderamente musicales.

¿Qué especies minerales se conocen por su sonido?

Acá cabe aclarar que en realidad más que minerales propiamente dichos, los sonoros son más bien ejemplares de rocas y eventualmente metales nativos.

Los que tienen sonido característico son pues:

- El hierro nativo y su óxido no hidratado, la hematita, que son precisamente los que definen la cualidad de sonido que se califica precisamente como metálico.

- El indio, también metal nativo.

- La roca llamada fonolita.

- Las concreciones sedimentarias conocidas como banderas o cortinas.

¿Qué es el indio y cómo suena?

El nombre indio, pese a muchas interpretaciones erróneas que lo relacionan con la India, proviene en realidad del color azul índigo que produce cuando se lo calienta en la llama

Se trata, como ya dije, de un metal del Grupo 13, es decir de los térreos, cuyo símbolo es In, tiene color blanco plateado, es muy blando, y se conoce desde 1863.

Se obtiene como subproducto en la industria extractiva del cinc, cadmio , plomo y otros. Forma minerales como la indita [FeIn2S4] y la requesita [CuInS2], de ninguno de los cuales puede extraerse el metal puro.

Es precisamente en estado nativo que deja oír un sonido puro y armonioso cuando se lo manipula para doblarlo.

Entre sus usos más conocidos se encuentra el InCl3 que al ser empleado en tubos de iluminación aumenta su rendimiento.

¿Qué es la fonolita?

Es la roca sonora por excelencia, hasta el punto de que su nombre resulta de la unión de los vocablos griegos phonos (sonido) y lithos (piedra).

Es muy escasa pues requiere condiciones muy específicas para su formación, y se trata de una roca ígnea volcánica (extrusiva) que produce un sonido metálico cuando se la golpea, siempre que se presente como una placa no fracturada.

Su composición mineral es de feldespatoides como nefelina, sodalita, hauynita, leucita y analcima, y feldespatos alcalinos como sanidina, anortoclasa u ortoclasa, y plagioclasa sódica rara.

No quiero atosigarlos con otros nombres, pero tiene muchos componentes más, que irán conociendo lentamente, no se asusten.

La fonolita es abundante en zonas europeas como Bohemia, Italia, España y las Islas Canarias.

¿Qué son las banderas o cortinas?

Se trata de concreciones que se producen en el interior de las cavernas por filtraciones de aguas cargadas de sales que son luego depositadas por cambios de presión, temperatura, sobresaturación, etc., en formas casi artísticas, de las cuales las más conocidas son las estalactitas y estalagmitas, que ya tendrán su propio post.

En el caso particular de las banderas, que son precisamente las «cantarinas», se generan al ir disolviendo parcialmente las rocas que atraviesan en unos sitios y depositando los minerales en formas semejantes a colgajos de lona o telones. Cuando se tocan agitan o golpean, generan su propia «música».

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

La foto que ilustra el post es una bandera tomada de este sitio en la red:

El ciclo del agua. Parte 2

Este post es la continuación prometida en el del lunes pasado, de modo que la lógica indica que, si no lo han hecho ya, lo que deberían hacer es comenzar leyendo ése.

En ese post ya les hice notar que estábamos ante un ciclo cerrado que podemos comenzar a estudiar en cualquier punto, que puede así constituirse en el principio, y por ende es un muy buen lugar para empezar. 😀

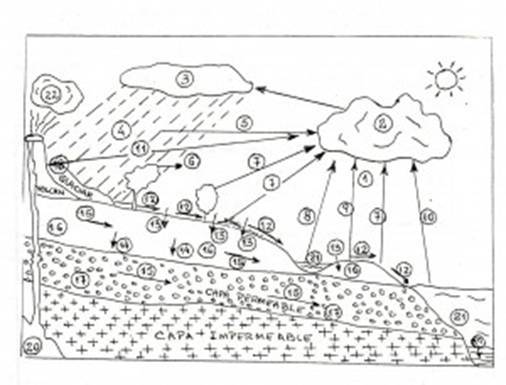

En este caso, comenzaremos por lo que en el dibujo he señalado como 1, y que es en realidad un término abarcativo que se irá desglosando más adelante en sus muchas facetas.

1. Evaporación.

Si bien más adelante veremos que hay diversas fuentes que se pueden constituir en potenciales aportantes a esta parte del ciclo, y que cada una de ellas tiene características propias, las cuales a su vez son modificadas por diversos factores, hay también algunas generalidades que podemos resumir aquí.

Lo primero que se puede decir es que evaporación es el proceso por el cual el agua pasa de su estado líquido al de vapor, para lo cual se consume gran cantidad de energía, como ya explicamos en otro lugar.

Ese alto consumo energético hace que la evaporación se vea favorecida por las altas temperaturas. Como además al alcanzarse la saturación del aire con el vapor de agua presente, el proceso se dificulta, la renovación del aire es vital, y para ello, la acción del viento es también un factor que acelera la evaporación. Otros factores dominantes que definen el curso del proceso son: tensión de vapor, presión barométrica, y contenido de humedad atmosférica.

2. Formación de nubes.

El agua que ha sufrido evaporación constituye la humedad atmosférica, y puede permanecer como tal, ya sea de modo disperso o generando nubes, durante tiempos variables que dependen esencialmente de los mismos factores que provocaron la evaporación. Esto es completamente lógico porque el fenómeno es reversible y se mueve en una u otra dirección según vaya cambiando el estado de los mismos factores involucrados.

3. Condensación seguida de precipitación.

3. Condensación seguida de precipitación.

En algún momento, sea por sobresaturación de humedad o por condiciones favorables para la condensación, (tales como la presencia de partículas en suspensión que actúan como núcleos atractivos de la humedad) el agua que se encontraba en estado de vapor, se precipita sobre la tierra.

4. Precipitación.

Según la latitud, altitud y estación del año -factores todos que inciden en la temperatura reinante- y según la altitud en la atmósfera en la cual la condensación tuvo lugar, la precipitación puede tomar distintas formas. Si sucede en estado líquido se denomina lluvia, y en estado sólido, puede ser granizo (cristales de hielo) o bien nieve, que tiene espacios de aire incluidos, los que le dan mucho menor densidad.

A partir de la precipitación se desatan numerosos procesos que redistribuyen el agua sobre la superficie terrestre, que van ocurriendo de modo más o menos simultáneo, y complejamente imbricado.

5. Evaporación simultánea con la precipitación, que ocurre en la misma atmósfera.

Tal vez les haya llamado la atención esa flechita que parte de la lluvia y vuelve a las nubes. Esta situación ocurre en regiones de escasas precipitaciones, poco intensas además cada una de ellas, y temperaturas muy elevadas. Se da a veces el caso de que en zonas desérticas, el agua no alcance nunca el suelo, porque se evapora en la propia caída.

No obstante, ese caso es bastante excepcional, y lo más corriente es que sólo una pequeña fracción del agua precipitada se vaya al mismo tiempo evaporando, si la atmósfera no está saturada.

6. Interceptación en el follaje.

Si la zona en que ocurre la precipitación tiene algo de cobertura vegetal, se producirá el efecto denominado de interceptación que no es otra cosa que un cierto grado de retención del agua caída, que es ejercido por el follaje.

Esa interceptación, disminuye por una parte el efecto erosivo de la lluvia, ya que minimiza el impacto sobre el suelo, y por otra parte, resta algún volumen – por pequeño que sea- del total que alcanza la superficie de la tierra de manera inmediata.

7. Evaporación y evapotranspiración desde las plantas.

El agua interceptada puede ser evaporada en parte desde la propia cubierta vegetal, mientras que otra parte puede ser absorbida por los tejidos de las plantas, y luego de un proceso interno en los tejidos, ser eliminada desde ellos por la transpiración, que provoca lo que se conoce como evapotranspiración.

Podemos aclarar que otro tanto ocurre desde la fauna, hombre incluido que tarde o temprano aporta su propia transpiración al ciclo del agua.

De todo lo dicho se desprende que existe una porción del monto de lluvia, que nunca hace contacto con el suelo.

Una vez que la capacidad de interceptación de la vegetación en un lugar dado es superada, y la evaporación simultánea con la lluvia se elimina, el monto restante de agua precipitada sigue su camino hacia la superficie terrestre.

Se denomina precipitación eficaz, al total del agua caída que llega realmente al suelo.

8, 9 y 10. Evaporación desde las corrientes, el suelo, mares, océanos y otros espejos de agua.

De esa precipitación eficaz, no toda continúa su marcha en estado líquido, puesto que la evaporación continúa, esta vez desde superficies líquidas libres, como los canales, lagos, mares, charcos, etc., o desde la humedad que se retiene en la parte superficial del propio suelo.

Esta evaporación continuada se debe esencialmente al calentamiento solar.

11. Volatilización desde la nieve y el hielo.

Como un caso particular de retorno de humedad a la atmósfera, se debe mencionar el proceso de volatilización, (cambio del estado sólido al gaseoso, sin pasar por la fase líquida) a partir de campos de nieve y glaciares.

En cualquiera de los casos, hasta aquí explicados, parte del agua aportada es recuperada más o menos rápidamente por la atmósfera, y queda disponible para reiniciar el ciclo.

12. Escurrimiento superficial.

Del monto restante, una parte permanecerá en el suelo según un proceso que veremos en el punto siguiente, mientras que el resto, (denominada lluvia en exceso) una vez superada esa capacidad de almacenamiento, forma en un primer momento una lámina continua sobre el suelo.

Dicha lámina crece hasta una altura variable que nunca supera el orden de los milímetros, y que depende de las características del terreno, de la presencia o no de vegetación, etc.

Cuando la altura del agua es mayor que la resistencia opuesta por la rugosidad del suelo, se inicia el escurrimiento superficial, que sigue la pendiente general del terreno.

A lo largo de ese escurrimiento, seguirán ocurriendo pérdidas por evaporación, evapotranspiración, e infiltración, de tal modo, que sólo se considera lluvia efectiva a la que finalmente se incorpora a los cursos permanentes o temporarios de curso definido.

A través de complicados diseños de drenaje que van aportando afluentes y tributarios a los grandes ríos, lagos o mares, una gran parte del agua termina por sumarse a las masas oceánicas que constituyen los mayores proveedores de humedad a la atmósfera, donde vuelve a producirse la condensación y se cierra otra vez el ciclo.

13. Infiltración.

Ya les dije en el punto anterior que una parte de la precipitación eficaz ocupará los poros libres del suelo, sean ellos superficiales o subsuperficiales, comenzando el fenómeno de infiltración, el cual tendrá lugar hasta superar la capacidad de almacenamiento del suelo involucrado.

Dicha capacidad es variable en el tiempo, ya que no sólo depende de las propias características de porosidad y permeabilidad del material, sino también de la intensidad de la lluvia, del tiempo transcurrido desde la última precipitación, y de las condiciones meteorológicas imperantes en ese lapso, del estado de saturación del terreno, etc.

Del total de agua infiltrada, habrá una parte que permanecerá en el suelo y que mencionaremos más adelante; otra que ingresará a las plantas por sus raíces (una parte de la cual, a su vez volverá al circuito de la evapotranspiración ya conocido); y habrá también otras porciones que continuarán el ciclo según los destinos que veremos en seguida.

14. Percolación.

Dijimos que el agua que supera la barrera entre la atmósfera y la litósfera incorporándose al suelo se denomina infiltrada, y que dividirá sus montos según diferentes destinos.

Así pues, habrá una cantidad que descenderá por su propio peso, aprovechando los poros de mayor tamaño del suelo, constituyendo el proceso conocido como percolación, que generalmente terminará por alimentar el caudal de las aguas subterráneas.

15. Escurrimiento subsuperficial.

Siempre dentro de las aguas infiltradas, una parte iniciará un escurrimiento subsuperficial siguiendo la pendiente regional y moviéndose lateralmente a través de poros interconectados en el interior del suelo.

Sus caminos tendrán diversos destinos, tales como el mar, los manantiales, ríos de alimentación subterránea, eventualmente oasis, o aún permanecerán como caudales subterráneos, etc.

16. Almacenamiento en el suelo en los poros capilares.

Los poros de menor tamaño se denominan capilares, palabra ésta que reconoce el mismo origen que el término cabello, y hace alusión a su escaso grosor.

Estos diminutos poros están capacitados para retener agua, y a veces por efectos de presiones diferenciales o fenómenos de succión pueden llegar a determinar ascensos, denominados precisamente fenómenos de capilaridad, que ponen a disposición de las plantas esa agua que muchas veces es la que hace toda la diferencia para permitirles sobrevivir en periodos de sequía.

17. Almacenamiento en acuíferos.

Los fenómenos de infiltración, percolación y escurrimiento subsuperficial son los responsables de generar reservorios profundos de agua a los que se llama acuíferos, y que dado lo importante del tema y su complejidad, serán motivo de numerosos posts en este blog.

18. Almacenamiento en glaciares.

Cuando la precipitación ocurre en forma de nieve, y se acumula a lo largo de muchos años, pueden generarse glaciares, que ocasionalmente liberan agua en estado líquido a través de ríos con nacientes en zonas de deshielo, y siempre aportan al ciclo por volatilización. Estos también serán temas para numerosos posts.

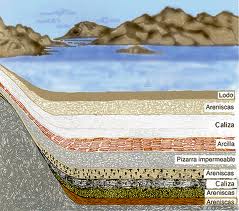

19. Almacenamiento en rocas sedimentarias.

Sea por precipitación directa o escurrimiento superficial o subsuperficial, las aguas pueden eventualmente alcanzar los fondos marinos o de otras cuencas locales, donde generan aguas congénitas, las cuales no son otra cosa que el agua que ha quedado aprisionada en los poros de las rocas sedimentarias durante su consolidación.

Estas aguas congénitas no son utilizables como recurso y requerirán millones de años para reinstalarse en el ciclo del agua, pero tienen gran importancia como registro de acontecimientos geológicos del pasado, de modo que también las mencionaremos en futuros posts.

19. Almacenamiento en cámaras magmáticas.

En su viaje subterráneo, puede que parte del agua se encuentre con zonas volcánicas y alimente fuentes termales, o bien que pase a formar agua de constitución de nuevos minerales, o dé lugar al nacimiento de aguas juveniles, nombre que se les da cuando se incorporan a magmas.

20. Almacenamiento en reservorios superficiales.

Por cualquiera de los múltiples caminos, superficiales y profundos que hemos mecionado, el agua puede volver a formar parte de un espejo libre tal como río, lago, mar, pantano, laguna, etc. etc., y cerrar el ciclo a través de la evaporación a partir de ellos.

21. Devolución a la atmósfera en fenómenos volcánicos y postvolcánicos.

Partes de las aguas juveniles que mencionamos antes pueden llegar a ser devueltas a la atmósfera en erupciones volcánicas, que siempre contienen cantidades de vapor de agua, o bien regresar como parte de geysers o fumarolas, entre otras manifestaciones postvolcánicas.

Sin embargo lo corriente es que tiendan a permanecer en las profundidades por miles de años.

Espero que esto les haya resultado interesante, porque todavía hay mucho que decir sobre el agua.

Un abrazo. Graciela

Bibliografía:

ARGÜELLO, Graciela L. 2002. LOS RECURSOS SUELO Y AGUA. Libro de Texto para el Trayecto Ciencias de la Tierra, del PROGRAMA DE POSTITULACIÖN EN CIENCIAS NATURALES, de la F.C.E.F. y Naturales de la U.N.Cba. 86 págs. ISBN Nº987-9406.

SAWKINS,F.J; CHASE,C.; DARBY,D.G.; RAPP.G. Jr.1974. «The evolving earth» Mac Millan Publishing Co.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque todo contenido del blog está protegido con IBSN 04-10-1952-01