Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

¿De dónde salen los extraños nombres de las eras geológicas? Parte 2

Este post es continuación del del último lunes de octubre, y estaba pensado para el dia 4, pero se vio demorado porque intercaló otro de ingente actualidad, la tormenta Berta.

Este post es continuación del del último lunes de octubre, y estaba pensado para el dia 4, pero se vio demorado porque intercaló otro de ingente actualidad, la tormenta Berta.

Es decir que si no han visto la primera parte todavía, eso es lo primero que deberían hacer, para acomodarse en la línea de largada de éste.

En la primera parte he respondido las siguientes preguntas:

¿A qué se refieren los nombres de los eones ?

¿A qué se refieren los nombres de las eras?

A partir de aquí comienzan los nuevos contenidos, pues.

¿De dónde salen los nombres de los períodos?

A medida que nos adentramos en el cuadro, el origen de las denominaciones comienza a hacerse más ecléctico, ya que algunas veces hace referencia a lugares donde se encuentran las mejores exposiciones de los materiales de ese tiempo, o a las etnias y tribus antiguas que ocuparon esos lugares; mientras que otras veces se usan nombres que evocan los rasgos característicos de los materiales implicados.

¿Cuál es el origen de la denominación de los periodos de la era Paleozoica?

Dentro de la era Paleozoica, hay seis periodos, a saber:

Cámbrico, que se describió originalmente en Gales, cuyo nombre durante el Imperio Romano era Cambria.

Ordovícico, aquí se da el caso de utilización del nombre de una de las tribus celtas que ocuparon alguna vez Gales, y que era en este caso, la de los ordovicios.

Silúrico: se acuñó en recuerdo a otra de las tribus celtas, la de los siluros. Este nombre, sin embargo fue y vino varias veces a lo largo del tiempo, ya que durante la primera mitad del siglo pasado, el periodo se denominaba también Gotlándico, señalando las muy buenas exposiciones de formaciones de esa edad en la isla de Gotland (Tierra de Dios) , perteneciente a Suecia. Durante mucho tiempo, ambos nombres coexistieron, y según la nacionalidad de los autores de los diversos trabajos de investigación, resultaba privilegiado uno u otro nombre. Finalmente el término Gotlándico cayó en desuso, y hoy no figura en el cuadro ICS de la Comisión Internacional de Estratigrafía, vigente en su forma del año 2009.

Devónico: se refiere al condado de Devonshire en Inglaterra.

Carbonífero, que en alguna bibliografía todavía aparece como Carbónico: Éste es un ejemplo, donde la palabra elegida alude a una característica distintiva del período: la profusión de yacimientos de carbón, resultantes de la gran riqueza florística de ese momento geológico. Aquí me voy a permitir una digresión: muchos autores insisten en el uso de la palabra Carbónico, porque resulta más nemotécnica, por imitar la terminación de todos los demás nombres de los periodos del Paleozoico; no obstante, el nombre más correcto es Carbonífero, ya que la terminación latina ferre significa portar, cargar o llevar, que es precisamente la característica de los materiales de ese periodo. Ellos no están «hechos de» carbón, sino que a veces lo contienen.

Pérmico: en alusión a la provincia rusa de Perm.

¿De dónde salen los nombres de los periodos del Mesozoico?

Desde el más viejo al más nuevo, los períodos mesozoicos son tres:

Triásico: esta palabra procede del alemán Trias, derivado a su vez de idénticos términos en latín y griego, todos los cuales significan formado por tres partes. Ese nombre fue acuñado por un geólogo alemán, Friedrich August von Alberti, (1795-1878) quien en 1834 lo aplicó a un conjunto de tres grandes series sedimentarias, correspondientes al periodo en cuestión.

Jurásico: esto ya se los conté antes en otro post, bastante detalladamente, de modo que ahora me limitaré a repetirles que esta palabra deriva de los Montes Jura, en Europa.

Cretácico: también en otro post les dije que hay quienes lo llaman Cretáceo, y les expliqué por qué. Pero hoy digamos que cualquiera de ambos términos hace alusión a los depósitos de creta que son propios de ese tiempo.

¿Y los nombres de los periodos de la era Cenozoica?

Esto sí que da tela para cortar, porque se ha venido modificando una y otra vez en la última década.

Alguna vez fueron considerados sólo dos períodos cenozoicos: el Terciario y el Cuaternario. Pero ahora, la última versión de la ICS de 2009, menciona tres: Paleógeno, Neógeno y Cuaternario.

Como luego vienen otras preguntas relativas a los otros nombres, aquí me limito a decirles que Paleógeno significa «de generación antigua», mientras que Neógeno indica «de nueva generación», y con esos términos se alude a las edades relativas de ambos periodos.

¿Qué pasa hoy con el nombre Terciario ?

El nombre Terciario ha desaparecido de la Carta internacional, en la década del 2000, porque era en realidad una herencia de aquella vieja nomenclatura que les comenté el lunes pasado, y actualmente ha perdido todo su sentido por falta de contexto.

Sin embargo, muchos geólogos se toman su tiempo para adecuarse al cambio y todavía hoy se lee Terciario en publicaciones recientes. Asumo que llevará un tiempo todavía hasta que la palabra desaparezca del todo del vocabulario habitual geológico.

¿Qué puede decirse sobre el Cuaternario específicamente?

¡Ay, el Cuaternario! ¡¡¡¡Justo mi área de especialización, y viene a ser tan problemático!!!!

Ahora les explico por qué:

Veamos, para empezar, está el tema de su límite cronológico inferior que va y viene de un punto a otro, a medida que hay nueva información. Pero ese tema, ya lo he tratado en un post hace bastante tiempo, y hasta le dediqué un chiste en mis posts de humor, de modo que no lo repetiré aquí.

Después está la discusión respecto a la denominación más adecuada, que duró un par de décadas, hasta que se entronizó de manera definitiva, la que a mí entender fue- en su momento- la menos afortunada, es decir Cuaternario.

En efecto, Cuaternario significa exactamente «constituido por cuatro» así como binario significa » en dos partes». Pero… el cuaternario no está constituido por cuatro partes, sino solamente por dos (las épocas: Pleistoceno y Holoceno). Por ese motivo, y mientras existía el término Terciario (como tercero) la palabra adecuada parecía ser Cuartario, porque era la cuarta instancia o parte.

Esa discusión duró años, abarcando las décadas del 70 y 80, hasta que ganó Cuaternario, sin mucha lógica, pero casi premonitoriamente, porque hoy, al desaparecer el término Terciario, tampoco Cuartario tendría ningún sentido.

Y por si todo ello fuera poco, el Cuaternario murió y resucitó en el cuadro internacional.

En efecto, en la versión 2004, las dos épocas que constituyen el Cuaternario se incorporaron dentro del Neógeno, y el nombre Cuaternario recibió un certificado de defunción. No obstante, en la versión 2009, el nombre reaparece, y los periodos Cenozoicos pasan a ser los tres que ya expliqué más arriba.

¿Cómo se forman los nombres de las épocas?

Conviene señalar que ya más adentro del cuadro, no voy a explicar cada nombre, porque son cientos, pero es bueno indicarles que las épocas (en las que los periodos se dividen) pueden tener nombres propios como los ejemplos que les di para el Cuaternario, o simplemente ordenarse como Inferior, Medio y Superior, (o a veces sólo Superior e Inferior) entremezclándose ambos criterios en algunos periodos.

¿Y las edades, a qué deben su nombre?

Aquí los criterios son muy variables, y comprenden todas las posibilidades anteriormente mencionadas: alusiones a localidades, a rasgos, o a posiciones relativas como superior o inferior.

Pero bueno, ya creo haberlos confundido lo bastante, como para darme por satisfecha por hoy 😀

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de Imágenes Google.

¿De dónde salen los extraños nombres de las eras geológicas? Parte 1

Si ustedes revisan un poco el cuadro cronológico que es una base fundamental de análisis para los geólogos, notarán sin dudas, que casi todos los nombres son bastante complicados, pero todos responden a una serie de normas y códigos ya establecidos, que es interesante conocer.

Si ustedes revisan un poco el cuadro cronológico que es una base fundamental de análisis para los geólogos, notarán sin dudas, que casi todos los nombres son bastante complicados, pero todos responden a una serie de normas y códigos ya establecidos, que es interesante conocer.

Para que puedan sacar todo el jugo a este post, les conviene ir primero a leer algunas aclaraciones generales respecto al tiempo y al cuadro mismo en sus correspondientes entradas.

Además, les hago notar que el cuadro que está ilustrando este post no es completo sino el más apretado resumen que puede hacerse, y será por otra parte cuestionado aquí mismo, como ya lo fue en los posts que he linkeado más arriba, y en uno de los cuales está el cuadro completo y más oficial de los existentes hoy.

¿A qué se refieren los nombres de los eones ?

Primero, noten que los eones no aparecen en este cuadro, y corresponden a la más externa y grande de las divisiones del tiempo geológico. Tanto es así, que todo el tiempo se incluye en sólo tres Eones formales: el Arqueano, el Proterozoico (antes incluidos en uno solo, conocido como Criptozoico) y el Fanerozoico, que comenzó hace aproximadamente 542 millones de años y se extiende hasta el presente.

Cada eón se divide luego en eras, y tanto unos como otras, reciben su nombre principalmente (pero no exclusivamente) por las características de las formas de vida que medraron en ellas. Por supuesto esos nombres derivan de las lenguas clásicas, el griego en este caso.

Ése era el caso originalmente al menos, pero en la última versión del cuadro, se introduce otro término, con otra raíz. Paso a explicarlo.

Cuando los nombres eran Criptozoico y Fanerozoico, los correspondientes significados eran vida oculta (de criptós= oculto y zoico, relativo a la vida) y vida visible (phaneros= visible), respectivamente, significando que en el primero de los casos, la vida había dejado tan tenues huellas que no podía describírsela con seguridad.

No obstante, a medida que se fueron identificando fósiles y/o registros asimilables a ellos- como los yacimientos de hierro de origen casi seguramente orgánico- la manifestación de organismos vivientes comenzó a ser cada vez menos oculta, y el nombre fue perdiendo rigurosidad, razón por la cual fue al fin reemplazado por esos otros dos términos en los cuales, Proterozoico significa vida primitiva y Arqueano es una derivación de archaikos que hace alusión a los «primeros tiempos», es decir algo muy antiguo.

Antes de pasar a las divisiones siguientes, las eras, debo aclararles que hay una denominación más, pero todavía de carácter informal para un eón todavía más viejo (entre 4.500 y 4.ooo millones de años atrás) al que se conoce como Hadeano.

Para evitar tal profusión de nombres, se acepta también que a todo tiempo anterior al Fanerozoico se lo llame Precámbrico, o tiempos Precámbricos, con lo que se señala que es todo el largo momento anterior a la primera de las eras del Fanerozoico.

¿A qué se refieren los nombres de las eras?

Ya les adelanté más arriba, que las eras también reciben sus nombres a partir del griego antiguo, y que los más recientes aluden a cambios notables en los seres vivos cuyos restos se conservaron como fósiles.

Las denominaciones resultantes para las eras del Fanerozoico son pues: Paleozoico (vida antigua) Mesozoico o era Mesozoica (vida intermedia) y Cenozoico (vida reciente o actual).

Aquellos lectores que han tenido oportunidad de bucear en los libros de texto de sus abuelos, se sorprenderán encontrando que por ese entonces, a las eras las llamaban según un simple orden de aparición, y así al Paleozoico se lo denominaba Era Primaria; al Mesozoico, Era Secundaria, y aparecían luego otros nombres que hoy designan no eras, sino divisiones dentro de ellas (es decir periodos), como el Terciario y Cuaternario, que nos darán bastante que hablar en la parte dos de este post.

Para los otros dos eones más antiguos, los nombres de las eras aluden a sus partes, es decir hay nombres como Paleoproterozoico, Mesoproterozoico y Neoproterozoico, y sus equivalentes para el arqueano (Paleo, Meso y Neo arqueano). En el último caso se suma también el término Eoarqueano, que quiere decir «el inicio de», ya que recordarán que Eo es el alba.

Si mi percepción no me engaña, a esta altura del campeonato, ya deben estar con ganas de tirarme con algo, o de tomarse un merecido descanso, de manera que las respuestas a las siguientes preguntas vendrán en el post del próximo lunes. Los espero, no me fallen que queda feo dejarlo a uno con la palabra en la boca.

En la continuación del post, (que por haber intercalado un tema de actualidad pasa al lunes 11 de Noviembre) responderé las siguientes preguntas:

¿De dónde salen los nombres de los períodos?

¿Qué pasa hoy con el nombre Terciario ?

¿Qué puede decirse sobre el Cuaternario específicamente?

¿Cómo se forman los nombres de las épocas?

¿Y las edades, a qué deben su nombre?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de Imágenes Google.

Explicaciones sobre el surgimiento de la nueva isla en el Mar Arábigo

El martes 24 de Septiembre de este año, fue noticia el surgimiento prácticamente instantáneo de una isla en una zona que acababa de ser sacudida por un terremoto de magnitud 7,7 de Richter, es decir, bastante respetable.

El martes 24 de Septiembre de este año, fue noticia el surgimiento prácticamente instantáneo de una isla en una zona que acababa de ser sacudida por un terremoto de magnitud 7,7 de Richter, es decir, bastante respetable.

Por supuesto, cuando pasan estas cosas, aparecen muchas voces con mensajes apocalípticos, razón por la cual no está de más intentar una aproximación más racional a la hora de interpretar el evento.

Para ser enteramente honesta, debo advertirles que mi análisis es fundamentalmente teórico, pues no he visitado el lugar como para dar un diagnóstico más completo. Pero después de todo, lo mismo hice con el «cráter» de Guatemala, y días más tarde, los expertos del lugar confirmaron mis presunciones, de modo que asumo el riesgo.

¿Cuándo, dónde y con qué características surgió esta nueva isla?

El evento tuvo lugar el pasado martes 24 de septiembre de 2013, frente a la costa de Gwadar, a una distancia de alrededor de un kilómetro hacia el interior del Mar Arábigo.

Su posición no es muy distante de la zona que una media hora antes se vio afectada por un terremoto de magnitud 7.7, cuyo hipocentro se localizó en la Provincia de Balochistán, al sudoeste de Pakistán.

La isla fue bautizada Zalzala Jazeera, que en árabe significa «Isla Terremoto», y su altura es de aproximadamente 30 metros, su longitud no supera por mucho los 90 metros, mientras que su ancho es de poco más de 60.

Tiene un terreno irregular, y comprende una parte de roca sólida, aunque está principalmente compuesta por sedimentos fangosos, de granulometría correspondiente a arena fina.

Un detalle muy importante es que hay en ella fracturas por donde escapa el gas metano, lo cual es un buen indicio de las causas asociadas en el fenómeno.

¿Por qué apareció tan súbitamente la isla?

Porque el sismo acontecido momentos antes fue el disparador de los acontecimientos que generaron su formación, y ya todos sabemos que los terremotos son fenómenos instantáneos y de corta duración.

¿Qué fenómeno pudo haberle dado origen?

La explicación más probable es que se trata de un volcán de lodo, vale decir de un pseudo volcán en realidad, ya que no necesariamente se relaciona con cámaras magmáticas donde la roca está fundida, sino más bien con yacimientos de hidrocarburos con gran riqueza en componentes gaseosos.

Se les llama volcanes fundamentalmente por su forma aproximadamente cónica, y porque provocan emanaciones gaseosas semejantes a las de los fenómenos postvolcánicos. A veces se manifiestan también a través de verdaderas eyecciones muy semejantes a las erupciones volcánicas s.s.

El material que asciende se compone por lo general de lodos de grano fino a muy fino, dominantemente arcillosos, y se liberan también gases como metano y anhídrido carbónico. Cuando hay una cierta riqueza de gases sulfurosos, el olor es bastante característico y agresivo.

La descripción que llega desde la isla, hace muy probable que éste sea el fenómeno acontecido.

¿Podría tratarse de algo más?

Se describe también material sólido, además de los fangos, por lo cual, también podría tratarse de un verdadero ascenso de magma, que se solidificó en contacto con el agua fría del mar, y que también es un proceso que puede generar terrenos nuevos en cuestión de minutos.

No obstante, el magmatismo parece más bien una causa coadyuvante, y no la razón directa de la aparición de la isla, ya que esa zona no se caracteriza por un vulcanismo muy activo, como sí pasa en áreas no muy distantes, del otro lado de la península arábiga.

¿Podría ser una convergencia de ambas causas?

Eventualmente, pudieron dispararse una serie de procesos, cada uno de los cuales favoreció la ocurrencia de otro relacionado con él.

Así, por ejemplo, si el terremoto abrió en profundidad, caminos antes sellados que permitieron algún ascenso de magma, éste pudo sobrecalentar los depósitos más superficiales de hidrocarburos, determinando su eyección en la forma de un volcán de lodo.

¿Por qué ocurrió en ese lugar precisamente?

Porque allí se dan las condiciones favorables para los sismos intensos, ya que se encuentran, a través de un contacto de subducción, las placas de la India y la de Eurasia. Y como ya dijimos el sismo desató la cadena de eventos requeridos para el surgimiento de la isla.

Pero, además, la zona es rica en yacimientos de hidrocarburos, con lo cual la mesa está servida como para que los volcanes de lodo hagan su picnic.

¿Guarda relación causal con el sismo de Pakistán?

Si a esta altura del post tengo que responder a esta pregunta es porque no han leído nada de mis anteriores explicaciones, así que no me hagan enojar, y lean atentamente todo lo que ya les dije, ¡caramba! 😀

¿Es un evento único o reconoce antecedentes?

No, único ni remotamente. Sólo en esa misma región se contabilizaron por lo menos cuatro casos desde 1945.

¿Permanecerá la isla?

En las presentes circunstancias, suele considerarse que estas islas son relativamente efímeras. Así pueden citarse ejemplos de islas similares que por la labilidad de los materiales y la intensa dinámica marina, resultaron erosionadas hasta desaparecer de la superficie, en pocos meses o años.

¿Podría resultar habitable?

Si su duración fuera la suficiente, por lo exiguo de su tamaño, la habitabilidad se reduciría probablemente a unas pocas especies de líquenes, y tal vez a algunas aves marinas, que suelen ser las primeras en colonizar estos espacios, por su capacidad de trasladarse desde la costa hacia ellos, y por disponer del alimento necesario, aun antes de que las plantas puedan echar allí sus raíces.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de este sitio.

Avances históricos en el desarrollo de la detección de sismos.

No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero yo soy incapaz de aceptar «verdades» dogmáticas. Siempre estoy buscando la explicación de las cosas. Los vendedores de milagros conmigo se mueren de hambre, porque si me hablan de un sistema novedoso para obtener resultados fabulosos en el ámbito que sea, nunca lo acepto sin entender su fundamento teórico.

No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero yo soy incapaz de aceptar «verdades» dogmáticas. Siempre estoy buscando la explicación de las cosas. Los vendedores de milagros conmigo se mueren de hambre, porque si me hablan de un sistema novedoso para obtener resultados fabulosos en el ámbito que sea, nunca lo acepto sin entender su fundamento teórico.

No es que necesite entender cada parte de un mecanismo dado, pero sí considero imprescindible saber el principio que está implícito en su funcionamiento.

Asumiendo que ustedes serán igual de curiosos, y puesto que para entender la tectónica global se requiere un cierto nivel de abstracción, doy por sentado que me exigirán algunas pruebas de esa teoría.

Y para que puedan creer en esas pruebas, algunos conceptos físicos muy básicos, y las técnicas que permiten detectar y medir determinados fenómenos, serán un requisito previo.

Por eso, les voy a contar un poquito más acerca de los aparatos que se usaron alguna vez para señalar que un terremoto había tenido lugar, y les mostraré también de forma muuuuuuyyyyy sencilla cómo se fueron perfeccionando dichos ingenios a lo largo del tiempo.

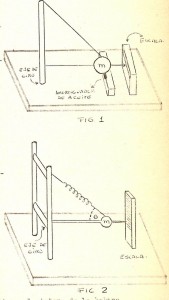

Ya les conté sobre algunos intentos realizados hace ya varios siglos, y hoy les muestro otro sismoscopio muy rudimentario, que por eso mismo es fácil de entender en su funcionamiento y posteriores avances.

Más adelante, en otros posts, veremos otros aparatos más sofisticados, y luego los iremos enlazando con los fenómenos cuya observación condujo al actual paradigma de la Tectónica Global, o de Placas.

¿Dónde y cuándo surgió el sismoscopio que hoy nos ocupa?

El primer antecedente de este tipo de sismoscopios data de 1751, cuando Andrea Bina, padre benedictino, lo construyó en Italia, en ocasión del terremoto de Umbria.

¿En qué principio se basa?

Todo el sistema está basado en el principio de inercia que ya les expliqué en el post a que los he referido al comienzo de nuestro encuentro de hoy.

¿Cómo se reconocía que había ocurrido un sismo?

Sabiendo que una gran masa, relativamente independizada del suelo, tendería a resistirse a abandonar su posición de reposo, Bina diseñó un péndulo con mucha inercia, que pendía de un hilo largo y que tenía en su extremo inferior una punta aguzada, en contacto con una caja de arena.

Al moverse todo el sistema, la masa tendía a retrasarse, con lo cual, la punta dejaba su marca en la dirección desde la cual procedía el movimiento.

Debido a que la distancia de la marca más alejada hasta el centro del testigo de arena era proporcional al desplazamiento total del suelo, puede decirse que este aparato más que un simple sismoscopio, era un verdadero sismómetro, ya que «medía» la máxima amplitud del movimiento producido por el sismo.

Figura 1. El sistema se ha corrido hacia la derecha y la masa se retrasa por su inercia, hasta la posición B.

En la figura 1, les he esquematizado (en un gráfico sin escala) la idea general. Las líneas cortadas marcan la posición original de todo el marco solidario con el suelo y la caja de arena. La masa m originalmente está en la posición A.

Al moverse el terreno, (hacia la izquierda) por el sismo debido a ondas procedentes desde donde lo marcan las flechas, el sistema se desplaza hasta lo que indican las líneas continuas, y la masa, debido a su inercia, tiende a rezagarse, quedando en una posición tal como B (a la derecha en el dibujo). La punta habrá marcado el desplazamiento total, sobre la arena de la caja dibujada al pie del marco.

Por supuesto el esquemita es muy elemental, pero creo que ilustra bien el punto que pretendo explicar.

¿Cómo se produjo la evolución de este artefacto hacia los primeros sismógrafos?

Este instrumento fue perfeccionado con el uso de una banda de papel que se desplazaba sobre rodillos, y un estilete entintado que permitía un registro más o menos continuo del movimiento. Ese avance puede verse en la figura que ilustra el post y que he tomado prestada de la página de Televisa.

¿Qué avances significativos tuvieron luego lugar?

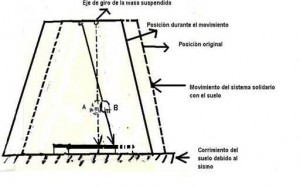

Dos de los principales avances tuvieron lugar aun antes de pasar a la registración continua que les he señalado recién, y fueron: la adición de dispositivos de amortiguamiento para evitar la vibración continuada del péndulo, y los cambios en las posiciones del eje de giro de los brazos del sistema, para separar movimientos verticales de horizontales.

La amortiguación se conseguía con una pestaña adherida al brazo móvil, que se sumergía en un líquido viscoso, que desaceleraba la vibración.

Para señalar los movimientos verticales del suelo, el eje de giro se disponía de modo horizontal, con sistemas de resortes que permitían al brazo moverse sólo verticalmente.

En cambio, para un mejor registro de la componente horizontal del movimiento, el eje de giro se dispuso de modo vertical. Todo lo explicado se ve en los esquemitas de la figura 2. (1 y 2)

Con posterioridad, las escalas fijas que se ven en la figura, se reemplazaron por tambores giratorios con papel, sobre los cuales, agujas con tinta trazaban el registro del evento transformando los sismoscopios originales en sismógrafos.

En el caso de registro vertical, el eje de giro del tambor era también vertical, mientras que se disponía horizontalmente para la componente horizontal.

Mucho más adelante, los estiletes entintados serían reemplazados por luces incidentes en papel fotográfico, y paso a paso se fueron acercando a sistemas de registro electrónico.

¿Por qué se fueron abandonando progresivamente?

Por su gran tamaño, y simplemente porque nuevos avances tecnológicos fueron generando otros sistemas basados en propiedades muy diferentes, como el elctromagnetismo, y hasta la tecnología laser, pero eso ya es otra historia que nos convocará en otros posts

SI ESTE POST LES HA GUSTADO COMO PARA LLEVARLO A SU BLOG, O A LA RED SOCIAL, POR FAVOR, MENCIONEN LA FUENTE PORQUE SU CONTENIDO ESTÁ REGISTRADO CON IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo, y los espero el miércoles. Graciela.

¿Qué pasa con el magma una vez que se formó? Su enfriamiento.

En un post bastante anterior ya les aclaré que una vez que el magma se forma, todos los fenómenos que ocurren mientras el material permanece fundido, -siquiera en parte- se consideran como parte del proceso de magmatismo propiamente dicho.

En un post bastante anterior ya les aclaré que una vez que el magma se forma, todos los fenómenos que ocurren mientras el material permanece fundido, -siquiera en parte- se consideran como parte del proceso de magmatismo propiamente dicho.

Pero hay también una transición hacia el plutonismo, que implica la nueva solidificación de los materiales magmáticos, por enfriamiento.

Este proceso se denomina así siempre que ocurra en el interior de la Tierra, puesto que si el magma sale al exterior cambia su nombre por el de lava, y comienza el vulcanismo.

Explicar todos esos conceptos en detalle nos llevará más de un encuentro, aun cuando lo hagamos de la manera más sencilla posible.

Sin embargo, el proceso más obvio, básico y general que ocurre, es el enfriamiento del magma, y de eso comenzaremos a hablar hoy.

¿Siempre se produce enfriamiento una vez formado el magma?

No necesariamente, aunque es esperable en la gran mayoría de las situaciones.

Veámoslo en detalle: una vez que el material se funde, gran cantidad del calor disponible se habrá invertido en ese cambio de estado desde la roca sólida a una pasta (el magma) cuya composición general ya hemos analizado antes. Por esa razón, la temperatura comienza a descender como una consecuencia natural esperable, sin embargo…

Sin embargo, como el sistema Tierra es un enorme sistema abierto, puede haber nuevos aportes de temperatura, por ejemplo por ascenso de calor desde la interfase núcleo- manto, que suele enviar sus emisarios térmicos hacia arriba, como para complicar un poco las cosas.

Si esto sucede, el enfriamiento de la cámara magmática puede retrasarse por muchos miles y hasta millones de años, y lo que paso a contarles a continuación no tendrá lugar hasta que ese nuevo ascenso de calor se detenga. Pero en algún momento lo hará, claro, y entonces pasarán estas cosas que paso a explicarles.

¿Dónde se enfría el magma?

Como ya lo dije arriba, el enfriamiento puede ocurrir en la misma cámara, pero también- como señalé en el post que ya deberían haber repasado- puede hacerlo casi en cualquier emplzamiento a lo largo de su camino ascendente. Claro que si lo hace ya en el exterior, todo el aspecto de la cosa cambia, según veremos al estudiar vulcanismo, muchos posts más adelante.

¿Cuánto demora el enfriamiento de un magma?

Si de procesos volcánicos se trata, la solidificación puede ser instantánea, pero en todos los demás casos comprendidos en el plutonismo, el enfriamiento es progresivo y sumamente lento, de modo que no se sienten a esperarlo, porque los encontarían muertos de aburrimiento cientos o miles de años después.

De todas maneras definir el tiempo necesario para que un magma en particular se solidifique, es prácticamente imposible, porque depende de la interrelación de numerosos factores, muchos de los cuales nos son desconocidos. Me refiero con esto a que cuánto vale cada factor es casi siempre una incógnita.

Aunque sepamos cuáles son dichos factores, medirlos es casi siempre impracticable, y sólo se accede a estimaciones indirectas.

Y además, las condiciones, como dije más arriba pueden cambiar a lo largo del tiempo, por causas tectónicas, o por nuevos ingresos de calor.

Sin embargo, podemos organizar el conocimiento del cual sí disponemos, más o menos como sigue.

¿De qué factores depende la velocidad de enfriamiento del magma?

Los factores principales que determinan la mayor o menor velocidad de solidificación del magma son:

- la profundidad de emplazamiento.

- la composición del magma.

- el tamaño del cuerpo magmático.

- la forma del cuerpo magmático.

- la presión en la cámara y la presencia o ausencia de agua en la mezcla.

¿Por qué es importante la profundidad de emplazamiento?

Porque la temperatura del interior de la Tierra asciende con la profundidad, razón por la cual, la temperatura de la roca de caja- es decir la que contiene al magma fundido será diferente según sea la profundidad. Al ascender el magma, se encuentra en su camino con rocas cada vez más fríaa, lo que acelera su propia solidificación. Hay un post sobre la temperatura en su relación con la profundidad que les conviene ir a repasar un poco.

¿Por qué es importante la composición del magma?

Ya hay también un post en que les hablé de la fusión de la roca para constituir el magma, y allí les mostré una curva en que se ve claramente que los magmas se forman en distintos rangos de temperatura según su composición química. Aquellas rocas que contienen más hierro y magnesio requieren más calor para fundirse, y por ende sus magmas resultantes comienzan su historia de enfriamiento desde temperaturas más elevadas y se enfriarán más lentamente. Eso mientras permanezcan en la cámara, pero paradójicamente, al ir avanzando hacia sitios más fríos, ya que requieren tanta temperatura para su fusión, pequeños descensos de la misma, determinarán su solidificación. Lento enfriamiento, para una solidificación comparativamente rápida.

¿Por qué es importante el tamaño de la cámara magmática?

Pues por razones obvias: un cuerpo más grande se enfría más lentamente que uno más pequeño de la misma sustancia, cosa que comprobamos a diario, cuando comparamos la temperatura que ha conservado la sopa en una sopera llena, con la sopa de un plato separado de ella. Por esa misma razón, si queremos que se enfríe una papa más rápidamente, la partimos en dos. Cada mitad se enfriará más rápidamente por su menor tamaño, pero también por lo que veremos a continuación.

¿Por qué es importante la forma del cuerpo magmático?

Porque cuanto mayor sea la superficie expuesta de un cuerpo caliente, mayor será la velocidad con la que ha de enfriarse. Esto se magnifica cuando además hay contacto con un cuerpo de menor temperatura, en este caso, la roca encajante. Cuanto más contacto tenga el magma con la superficie fría de la roca que lo envuelve, más rápido cederá a ésta su propia temperatura.

Entonces, cuanto más irregular la superficie más velocidad de enfriamiento, porque cada irregularidad suma superficie.

Además, si tomamos en cuenta el principio fíico según el cual, para cada volumen dado, la menor superficie posible en que éste puede distribuirse es la esfera, podemos inmediatamente inferir que cuanto más cercano a una esfera sea un magma más lentamente se enfriará, pues expondrá menos superficie.

Inversamente, cuanto más se aplane, más rápido se enfriará. Si no me creen, tomen dos papas de más o menos el mismo tamaño, e igualmente calientes, y aplasten a una de ellas hasta hacerla puré. Después vean cuál se conserva caliente más tiempo, si la papa entera o el puré.

¿Por qué es importante la presión en la cámara y la presencia o ausencia de agua en la mezcla?

Un poquito más arriba, cuando les expliqué la importancia de la composición del magma, los mandé a revisar un gráfico en otro post. En ese mismo gráfico les había explicado en su momento cómo influyen la presión y el agua en la fusión de la roca. Como fusión y solidificación son procesos reversibles, lo que vale para un lado vale para el otro de la manera inversa.

Vayan a ver los detalles en el link que les dejé, pero dicho muy rápido, la presión en seco favorece la solidificación y en presencia de agua la retrasa.

Por cierto todos los factores mencionados se modifican unos a otros y deben entenderse en su conjunto.

¿Por qué es importante la velocidad de enfriamiento?

Porque la roca resultante cambia en sus propiedades según si se ha enfriado más o menos rápidamente, y de alguna manera es el resultado de su historia de enfriamiento. Por eso, interpretar una roca ígnea requiere entre otras cosas evaluar cómo se solidificó.

Pero eso ya es parte de otro post porque da muchísima tela para cortar. Y uso el refrán de la tela, porque precisamente a la apariencia que adquiere una roca ígnea de resultas de su modo de enfriamiento se le llama fábrica, pero como ya dije, eso vendrá más adelante…

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque está registrada con IBSN N° 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post vino en una cadena de mails, no conozco al autor.