Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

Las dimensiones de la Tierra. Hoy Eratóstenes. Parte 1.

Al hombre le encanta medir, como si conocer números relacionados con algún objeto material le diera a éste una validación.

Al hombre le encanta medir, como si conocer números relacionados con algún objeto material le diera a éste una validación.

Por eso es que desde muchos siglos atrás se vienen haciendo intentos por conocer cada vez con más detalle las diversas medidas del planeta que habitamos, casi como si fuéramos a hacerle un trajecito a medida.

Por supuesto, podemos enumerar una serie de cantidades para referirnos al volumen, diámetro, superficie, etc., etc., de nuestro hogar planetario, y por cierto más abajo les pasaré algunos datos; pero mucho más entretenido es recordar y comprender cómo se fue arribando a ese conocimiento.

Y para empezar, iremos muchos siglos hacia atrás, hasta la primera medición del arco de meridiano, tema no por muy repetido menos apasionante…y a veces mal comprendido.

Como mi experiencia docente me ha demostrado que todos lo han leído, lo repiten y hablan de él, pero no todos podrían explicarlo a su vez, me propongo desarrollarlo pasito a paso, como para que hasta un niño lo entienda cabalmente.

Los que ya lo tienen bien incorporado, pueden salir al recreo, pero antes empecemos por mencionar solamente algunos datos relativos al tamaño de la tierra, y dejemos la historia de esos descubrimientos como tema de otros muchos posts.

¿Cuáles son las dimensiones más significativas de la Tierra?

Convengamos para empezar que se trata de medidas permanentemente sujetas a revisión, y que se van corrigiendo a medida que se inventan aparatos y tecnologías cada vez más precisas y exactas, de modo que las que aquí incluyo son básicamente para que nos ubiquemos en un rango realista, a la hora de imaginar este enorme hogar que nos cobija.

También es importante recordar que la verdadera forma de la Tierra es el geoide (que ya les expliqué en otro post), y que por ese motivo las expresiones «diámetro polar» o «diámetro ecuatorial», deben ser tomadas como meras aproximaciones a una realidad que no representan de modo absoluto.

Hechas estas salvedades, les paso los datos más relevantes:

Diámetro Ecuatorial: 12.756 Kilómetros.

Radio ecuatorial: 6.378 km

Diámetro Polar: 12.713 kilómetros.

Radio polar: 6.356,5 km

Circunferencia que pasa por los polos: 40.013 km.

Circunferencia Ecuatorial: 40.076 kilómetros.

Masa: 5,972 x 1024 kg

Superficie: 510.100.000 km²

Distancia media desde el Sol: 149.600.000 km.

Ahora, veamos un hito en las mediciones terrestres: la del arco de meridiano.

¿Qué es un arco de meridiano?

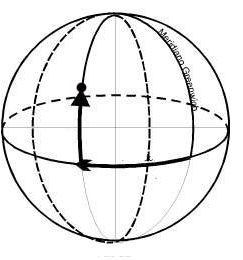

Figura 1.

Voy a adelantarme un poco a posts en los que hablaremos de meridianos, paralelos y otras yerbas, pero sepamos que un meridiano es una línea imaginaria, definida como un semicírculo máximo del globo terrestre que pasa por sus polos de rotación. Un arco de él es, obviamente, una distancia medida a lo largo de la superficie terrestre, pero siguiendo el recorrido ideal del meridiano del lugar. (Figura 1).

¿Para qué sirve conocer la longitud de un arco de meridiano?

Para conocer el perímetro total de la circunferencia a que dicho arco pertenece. Asumiendo a la Tierra como una esfera, podría asumirse también que la circunferencia que pasa por los polos y la ecuatorial son similares; y es así como se estableció por primera vez, en el S III a.C.

Pero veamos en un dibujito muy simple cómo es el razonamiento que nos permite deducir la circunferencia total, a partir de la medida longitudinal de un arco cualquiera. Para hacerlo más simple, lo que les esquematicé es un arco tendido por un ángulo de 90°, pero la línea argumental sería la misma con cualquier otro valor angular.

Figura 2

Vean la Figura 2, por favor. En ella, he marcado un ángulo AOB de 90°. Luego, pensando en que la circunferencia completa mide 360°, con sólo dividir 360 por 90, puedo saber cuántas veces se repite el ángulo en el circuito completo.

En un segundo análisis, recordemos que ese mismo cociente será el número de veces que también el arco se repite a lo largo de la circunferencia. En nuestro ejemplo, el número es 4, pero podemos generalizarlo dividiendo 360° por cualquier ángulo x que hayamos medido, y el valor de la longitud del arco correspondiente será el valor a, resultado de ese cociente.

Ahora supongamos que en nuestro ejemplo el arco es de 50 cm (no piensen en la Tierra ahora). Como el arco se repetía 4 veces (número a en cualquier otro caso) y como ángulos iguales subtienden arcos iguales, multiplicando 50 por 4, sé que la circunferencia en ese caso medía 200 cm.

Para universalizar el ejemplo, digamos que multiplicamos la longitud medida para el arco del ángulo x seleccionado, por el número a que son las veces que se repite ese arco.

Es así que llegamos fácilmente a la fórmula para el perímetro de la circunferencia.

Repitamos un poco: los datos son la longitud del arco y la cantidad de veces que se repite, que a su vez resulta de dividir 360° por el ángulo correspondiente que subtiende el arco elegido.

Perímetro de la circunferencia:

360°/ x (ángulo medido) x a (longitud medida) = resultado buscado, es decir el perímetro.

Tengan esto en la mente, porque lo mencionaremos en la segunda parte del post el lunes próximo.

¿Quién midió el arco de meridiano por primera vez?

El primer científico que intentó esta medición fue Eratóstenes de Cyrene, (Lybia) cuando era director de la legendaria Biblioteca de Alejandría.

¿Quién fue Eratóstenes?

Eratóstenes nació en el año 276 a.C. y murió en el 194 a. C. en Alejandría. Luego de estudiar en Atenas y Alejandría se destacó como astrónomo, matemático, historiador, geógrafo, filósofo y hasta poeta y crítico teatral .

Además del cálculo que hoy nos ocupa y que lo inmortalizó, estableció las distancias al Sol y a la Luna, midió casi con precisión la inclinación de la eclíptica en 23º 51′ 15″, y realizó un catálogo de cerca de 675 estrellas.

La riqueza de su vida es tal que alguna vez la comentaremos en un post ad hoc.

A partir de aquí, las siguientes preguntas pasan a la segunda parte de este post, que publicaré el próximo lunes:

¿Cómo se dio cuenta de que la Tierra era redonda y de que podía medir su circunferencia?

¿Cómo formuló la medición del arco de meridiano?

¿Qué valor obtuvo?

¿Cuál es el valor que hoy consideramos el más preciso para la circunferencia de la Tierra?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

La figura 1 es de esta página.

La meteorización química.

En posts anteriores les he presentado las nociones básicas sobre gliptogénesis y meteorización en general, y sobre la meteorización física en particular. Hoy le toca a la meteorización química.

En posts anteriores les he presentado las nociones básicas sobre gliptogénesis y meteorización en general, y sobre la meteorización física en particular. Hoy le toca a la meteorización química.

Para poder comprender estos procesos, es indispensable que vayan primero a repasar el post en el que aludo a la Ley de la estabilidad mineral. Si no lo hacen ahora, más abajo tendrán que rendirse a la evidencia de que necesitan entenderla, y seguramente irán a leerlo. Yo sé lo que les digo.

¿Cómo se relaciona la meteorización química con la Ley de estabilidad mineral?

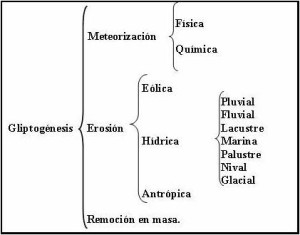

Una vez que hayan repasado los conceptos del post (jejeje, ¿vieron que iban a tener que ir?), podemos pasar al concepto siguiente, que es la Serie de Goldich, la cual es consecuencia directa de la mencionada ley, ya que puede muy fácilmente deducirse que un mineral será químicamente más atacable por la meteorización, cuanto más difiera su medio de origen de las condiciones de presión y temperatura reinantes en la superficie terrestre.

Así pues, los minerales de origen ígneo, que reconocen las más altas temperaturas y presiones durante su génesis, serán más fácilmente alterados que los metamórficos de bajo grado o los sedimentarios. Y dentro de los propios minerales ígneos, aquéllos de punto de fusión más elevado, y por ello los primeros en cristalizar durante el enfriamiento, serán más rápidamente atacados que los de temperatura relativamente más baja, y que por eso mismo, tienden a cristalizar más tardíamente.

Con esta premisa, y revisando la serie de reacción de Bowen, (que ya conocieron en otro post, y que ordena precisamente a los minerales esenciales de las rocas ígneas, en orden decreciente de sus temperaturas de fusión) Goldich reconoció que ese orden se mantenía más o menos invariable si se intentaba definir a los minerales según su creciente resistencia a la meteorización química.

Es conveniente hacer notar que a veces el ataque físico puede acontecer en un orden diferente al que la Serie de Goldich predice, porque en algunos casos hay características físicas que atentan contra la resistencia mecánica del material. Un típico ejemplo es el de las micas (muscovita y biotita) que pese a ser químicamente resistentes, exhiben una exfoliación por la cual se desintegran con facilidad, desapareciendo en gran parte de las rocas por ruptura, arranque y erosión, mucho antes de verse alteradas químicamente.

Si analizamos la secuencia de Goldich (Figura 1), vemos que coincide con la de Bowen aunque su interpretación sea diferente: en un caso orden de solidificación, en el otro susceptibilidad comparativa a la alteración química.

Figura 1, Serie de Goldich

¿Qué subprocesos se incluyen en la meteorización química?

Los procesos químicos que ocurren durante la meteorización, son en realidad extraordinariamente complejos, y se encadenan entre sí de manera constante, por lo cual se ha de concentrar la atención sólo en algunos de los más básicos.

El gran vehículo que motoriza estos fenómenos es el agua, razón por la cual, de su disponibilidad y posibilidad de acceso al interior de las rocas superficiales, depende en gran medida la efectividad de la intemperización química.

Por otra parte, salvo su función de transporte para poner en contacto los elementos que han de reaccionar entre sí, el agua químicamente pura no tendría casi ningún efecto sobre los materiales expuestos a menos que sean solubles, cosa que las rocas y minerales casi nunca son.

No obstante, rara vez se encuentra en la naturaleza, agua con alto grado de pureza. Debido a la gran capacidad disolvente, que ya ha sido analizada, la lluvia es portadora de oxígeno y dióxido de carbono que adquiere, en primera instancia en su paso por la atmósfera. Más tarde, el líquido se carga con otros numerosos elementos, que le entregan las rocas y los suelos por los que se moviliza, y también los organismos presentes en ellos.

Todo esto posibilita los principales procesos de meteorización química, entre los que se describen la disolución (que es en realidad un fenómeno físico-químico), la hidratación, la hidrólisis, la carbonatación y la oxidación.

¿Qué es y cómo se produce la disolución?

Como dije más arriba, salvo la halita o sal común, las rocas no son solubles en agua químicamente pura. Por tal motivo, es vital la presencia en el agua, de otros elementos, que le permitan actuar como solvente. Es allí, donde el fenómeno adquiere características de proceso químico, porque implica la conversión de elementos insolubles en solubles, para su posterior arrastre por el agua.

Ejemplos muy típicos son la calcita como mineral, y la caliza pura como roca. Ambas están compuestas por carbonato de calcio (insoluble), el cual, con agua ligeramente ácida, se transforma en bicarbonato (soluble).

La acidez del agua resulta de la previa formación de ácido carbónico, por la presencia de dióxido de carbono disuelto.

CO2 + H2O = CO3 H2 (Dióxido de carbono + agua= ácido carbónico).

CO3Ca + CO3 H2 = (CO3 H)2 Ca (Carbonato de calcio + ácido carbónico = carbonato ácido o bicarbonato de calcio, soluble).

En la naturaleza, ambas reacciones ocurren casi siempre en forma simultánea con varias de las siguientes, y dan por resultado ecuaciones mucho más complejas que la que aquí se presenta.

¿Qué es y cómo se produce la hidratación?

Éta es una reacción simple y reversible por calor, que solamente implica la incorporación de agua a la estructura molecular de determinados minerales, sin cambiar la fórmula original de los mismos, salvo la mencionada incorporación. Ejemplos típicos son el cambio de hematita a limonita, o de anhidrita a yeso.

SO4Ca + 2 H2 O = SO4Ca . 2 H2 O (sulfato de calcio o anhidrita + agua = sulfato de calcio hidratado o yeso).

Fe2 O3 + n H2 O = Fe2 O3. n H2 O (sesquióxido de hierro o hematita+ agua = sesquióxido de hierro hidratado o limonita).

Estas reacciones tienen gran importancia, ya que normalmente implican un debilitamiento general de la estructura atómica, más un aumento de volumen del mineral, que genera a su vez tensiones físicas. Ambos efectos facilitan la disgregación mecánica de las rocas.

¿Qué es y cómo se produce la hidrólisis?

El término deriva de Hidrós = agua y lisis= destrucción, y designa un fenómeno que, a diferencia del anterior, supone la ruptura de la molécula de agua, con la creación de grupos oxidrilos, los cuales luego interactúan con los elementos presentes para formar nuevos minerales, en muchos casos del grupo de las arcillas, que son química y físicamente muy activos, y constituyen elementos esenciales del suelo.

Un clásico ejemplo es la conversión de la ortoclasa (feldespato de potasio, uno de los minerales más abundantes en las rocas ígneas) en caolinita (una forma de arcilla).

2 Si3 O8 Al K + 2H2O = Si2 O5 (OH)4 Al 2 + K2 O + 4Si2 O (Ortoclasa+ agua= caolinita + óxido de potasio soluble + sílice, soluble).

¿Qué es y cómo se produce la carbonatación?

Como ya se viene repitiendo, el agua que participa en estas reacciones está normalmente cargada de dióxido de carbono, lo cual le permite atacar a los feldespatos, llegando en último término a generar compuestos carbonáticos.

Si se vuelve a analizar la reacción anterior, pero con la inclusión del dióxido de carbono, naturalmente presente, se observará que en un paso siguiente, el óxido de potasio liberado, se unirá al dióxido para producir un carbonato de potasio insoluble.

2 Si3 O8 Al K + 2H2O + CO2 = Si2 O5 (OH)4 Al2 + CO3 K2 + 4Si2 O (Ortoclasa + agua + dióxido de carbono = caolinita + carbonato de potasio insoluble + sílice, soluble).

Ésta es en realidad la reacción que más probablemente tendrá lugar, ya que la anterior implicaba un cierto grado de abstracción a los fines didá¡cticos. En efecto, en la naturaleza el agua estará¡ siempre afectada por un cierto contenido de dióxido de carbono.

¿Qué es y cómo se produce la oxidación?

Si bien hoy en día este término ha excedido el concepto original de simple combinación de un elemento con el oxígeno para pasar a referirse más bien a ganacias y pérdidas electrónicas (diferencia sutil, pero existente), es con esa primitiva concepción que se lo toma en cuenta a los fines de la meteorización.

El hierro es un componente muy común de los minerales petrogénicos, tales como biotita, augita, etc. y cuando es liberado a estado elemental por alguno de los otros procesos, o -lo que es muy común- por acciones bacterianas, se combina rápidamente con el oxígeno para generar hematita y hasta limonita.

2 Fe +3 O = Fe2 O 3 (hierro+ oxígeno= hematita)

Otros elementos pueden igualmente combinarse con el oxígeno, y para ejemplo puede volverse al utilizado en el caso de la hidrólisis, donde el K genera un óxido, así sea como paso intermedio, ya que al ser inestable, inmediatamente reaccionará para dar el carbonato que ya se ha mencionado también.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de mi propio libro Geología: ciencia arte, especulación y aventura.

Otro paso para entender la Tectónica de placas.

Para poder entender el post de hoy, es indispensable que recuerden la primera introducción que hice en su momento sobre el tema, lo cual pueden ir a revisar en este post.

Para poder entender el post de hoy, es indispensable que recuerden la primera introducción que hice en su momento sobre el tema, lo cual pueden ir a revisar en este post.

En ese prólogo, les presenté un listado de las cosas que resultan bien explicadas a través de esa teoría que marca el paradigma actual de la Geología.

Ahora, comenzaremos a explicar qué rasgos particulares tiene cada uno de los elementos de ese listado.

¿Cómo es la distribución de los océanos y continentes?

Hoy sólo nos referiremos a la forma superficial de los continentes y océanos. Lo que sucede en profundidad lo veremos más adelante, en otro post.

Con solamente mirar el mapa, puede notarse que hay una cierta correspondencia en los contornos de los continentes a uno y otro lado de los océanos principales. Es decir que podrían ser movidos imaginariamente hasta hacerlos coincidir entre sí, como las piezas encajantes de un rompecabezas, sin excesivas dificultades. Ese dato no es menor ni puede atribuirse a una simple casualidad, y resultó ser una observación vital para ir construyendo el actual paradigma de la Ciencia Geológica.

¿Cuándo se aludió por primera vez a esa característica?

Ya tan temprano como en 1620, Sir Francis Bacon, apuntó a la marcada semejanza, y mejor complementación entre las costas occidentales de África, y las del este de América del Sur.

En 1858, el geólogo Snider fue mucho más allá, atreviéndose a yuxtaponer los continentes del hemisferio norte, y a cerrar la brecha que entre ellos implicaba el Océano Atlántico, a los fines de poder dar explicación a la coincidencia de fósiles hallados en sendas capas de carbón de Estados Unidos y Europa. Una idea de lo que él planteó se observa en la Figura 1, que he modificado de este sitio. (Introduje las modificaciones sobre todo para eliminar el texto, que no tiene el suficiente rigor científico).

Más adelante también Baker, Taylor y otros rescataron esas observaciones.

Figura 1: cierre imaginario de los océanos

¿Qué validez tienen esas primeras observaciones?

Mucha, por cierto, pero con algunas salvedades.

Si en lugar de tratar de hacer coincidir los bordes emergidos, se intenta la reconstrucción a nivel de los bordes de las plataformas submarinas (conceptos que profundizaré en otro post), el ajuste es mucho más completo. Y se perfecciona más si no se toman en cuenta las modificaciones relativamente recientes, como avances de deltas hacia el mar, retrocesos de acantilados o antropizaciones como polders, etc.

En otras palabras, el hecho de las similitudes de costas existe, el tema es su mejor interpretación.

¿Quién intentó una primera explicación completa para lo observado?

Todos los autores mencionados fueron aportando ideas, que fueron muy inteligentemente reunidas por Alfred Wegener, meteorólogo alemán de quien ya les he hablado antes, en su libro Die Entstehung der Kontinente und Ozeane (El Origen de los Continentes y Océanos), aparecido en 1915. En ese texto, Wegener postulaba que los continentes habrían sido alguna vez parte de un todo, y por razones que se debían seguir investigando, se habrían fragmentado. Cada una de las porciones menores (los continentes) habrían comenzado a derivar como balsas sobre el océano que los rodeaba, hasta alcanzar las posiciones actuales. Su teoría se llamó por eso «Deriva continental», y volveremos a analizarla en detalle más adelante en varios posts.

El libro portador de esas ideas fue defenestrado, discutido y resistido primero, pero sería mucho después reconocido como el más completo y perfecto antecedente de la Tectónica Global.

¿Era correcta la interpretación de los hechos que hizo Wegener?

En gran medida sí. Tanto que hoy, recortando sus errores, constituye el núcleo central del paradigma vigente. El gran error, como veremos con mayor detalle a medida que avancemos en nuestra reconstrucción de la Tectónica Global, residió en el hecho de considerar a los continentes como unidades que se desplazaban sobre el océano, cuando en realidad los océanos y continentes se desplazan juntos como pasajeros de las placas, cuya superficie de deslizamiento es mucho más profunda que el fondo oceánico. En otras palabras: NO existe deriva de continentes, sino de placas tectónicas.

Pero eso ya es tema para otros encuentros, y antes debemos completar muchos conceptos previos. Precisamente por eso, en varios posts venideros seguiremos profundizando en los otros elementos de ese listado que les aconsejé ir a revisar. Así avanzaremos lentamente hacia la comprensión más profunda de la Teoría de Tectónica Global.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio, y lo he seleccionado porque es el más despojado de cuantos vi, de modo que no distrae de lo que quiero señalar.

Qué son las formas plutónicas. Parte 2.

Este post es la continuación del del lunes pasado, que les recomiendo ir a leer antes de internarse en el texto de hoy. En ese post respondí a las siguientes preguntas:

Este post es la continuación del del lunes pasado, que les recomiendo ir a leer antes de internarse en el texto de hoy. En ese post respondí a las siguientes preguntas:

¿Qué son las formas plutónicas?

¿Cómo se clasifican las formas plutónicas en general?

¿Cuáles son las formas plutónicas concordantes?

¿Cuáles son las formas plutónicas discordantes?

¿Cuáles son las formas plutónicas subyacentes?

Hoy responderé las restantes preguntas que les anuncié el lunes pasado.

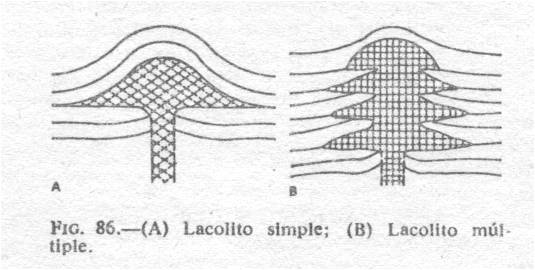

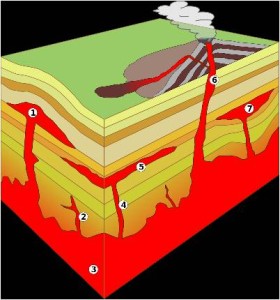

Figura 1. tomada de la página CATEDU

¿Qué es un lacolito?

Los lacolitos son formas plutónicas tabulares concordantes, que se generan cuando el magma se introduce entre capas sedimentarias preexistentes, en un ambiente próximo a la superficie. Debido a que los magmas que forman lacolitos son normalmente viscosos, ese material se termina acumulando en masas lenticulares, convexas hacia arriba, y con base aproximadamente plana y paralela a los estratos que intruye.

Los estratos superiores que tienden a deformarse, crean muy habitualemente abovedamientos que pueden llegar a detectarse en la superficie, por los cambios topográficos resultantes de la masa subyacente.

Pueden existir lacolitos múltiples, como se ve en la figura que ilustra el post, y los mayores tamaños que pueden alcanzar no suelen superar unos pocos kilómetros de anchura. Respecto a la forma que pueden asumir, es variable y muchas veces irregular, más allá de que siempre conservan la convexidad hacia su parte superior.

¿Qué es un filón capa o sill?

Un filón capa o sill, es una forma plutónica tabular y concordante que suele formarse cuando el magma alcanza las cercanías de la superficie. Puede afectar formas distintas y tener variadas composiciones.

Normalmente el sill se genera cuando el magma es inyectado a lo largo de superficies de estratificación o esquistosidad preexistentes, por lo cual la disposición horizontal es la más habitual, pero la concordancia no lo requiere, mientras respete los lineamientos previos, tengan ellos la posición que tengan.

Los sills son mayormente de espesor bastante uniforme y de gran extensión lateral, porque se asocian comúnmente a

lavas muy fluidas, por su bajo contenido en sílice. De hecho, la mayoría de los filones capa son de basalto.

Por supuesto, pese a que se trata de cuerpos concordantes, suelen presentar porciones localmente discordantes. En unos casos porque por allí han ingresado las lavas; y en otros porque las capas ofrecen localmente resistencias que es más sencillo rodear que respetar.

Los filones capa pueden llegar a confundirse con coladas de lava enterradas, pero estas últimas por lo común presentan en su parte superior los típicos alveolos resultantes del escape de los gases que se liberan cuando se alivia la presión de manera instantánea, al salir las lavas al exterior.

Además, las coladas salen hacia la superficie y luego resultan cubiertas por nuevas rocas, mientras que los sills se meten entre paredes preexistentes arriba y abajo. Por esa razón, en el caso de las coladas, solamente hay signos de metamorfismo por debajo de ellas, mientras que los sills metamorfizan arriba y abajo.

¿Qué es un lopolito?

También los lopolitos son cuerpos tabulares concordantes. Su nombre deriva de lopós, que quiere decir cuenca, hondonada o depresión, puesto que se trata de magmas intruidos en una cuenca estructural de existencia previa. Son volúmenes de gran extensión, con forma de alguna manera semejante a cucharas, por su concavidad superior; o a embudos si se toma en cuenta la vía de ingreso, generalmente discordante. Esa forma de cuchara o de embudo resulta de la baja viscosidad de los magmas que los forman, propiedad que les permite ocupar las depresiones sin generar abultamientos.

¿Qué es un facolito?

El último de los cuerpos tabulares concordantes es el facolito, masa de pequeñas dimensiones que se ubica en las charnelas de los pliegues, adelgazándose paulatinamente en los flancos hasta desaparecer. Los tamaños son altamente variables desde pocos centímetros hasta kilómetros.

¿Qué es un dique?

El primero de los cuerpos tabulares discordantes de los que hablaremos es el dique.

Los diques se forman por relleno de fracturas que cortan los lineamientos y estructuras de rocas preexistentes, según ángulos de 90° o muy próximos a ese valor.

Aunque en la mayoría de los casos los diques resultan de un único evento, también pueden ser causados por inyecciones múltiples, aprovechando la circunstancia de que las rocas al enfriarse se contraen, y generan zonas de debilidad que permiten nuevos ingresos de magma.

A veces, múltiples ingresos de magmas, dan lugar a lo que se denomina enjambre de diques. Dichos enjambres pueden ser subparalelos o radiales, con formas concéntricas, anulares y cónicas, según se dispongan las fracturas que facilitan el ingreso de los pulsos de magma.

Los diques pueden tener espesores desde pocos milímetros a más de un kilómetro, aunque comúnmente se observan en el rango de las decenas de metros. Se reserva el término vena, para cuerpos tabulares pequeños, sean concordantes o discordantes, pero de preferencia, portadores de cuerpos mineralizados explotables.

¿Qué es un filón?

Las descripciones de los diques se ajustan bien para los filones, con la salvedad de que las medidas de los ángulos con que cortan a los lineamientos preexistentes, no se aproximan a los noventa grados.

¿Qué es un batolito?

Dentro de los cuerpos masivos, los de mayor tamaño son los batolitos, cuyo nombre deriva de bathos= profundidad y lithos= piedra, lo que alude a su emplazamiento profundo.

Sus dimensiones, aproximadamente iguales en todas las direcciones, definen una baja relación entre su superficie y su volumen. Esto, sumado a su profundidad y gran tamaño, provoca un enfriamiento lento y de larga duración.

La definición de batolitos requiere extensiones superiores a 100 km² y la composición dominante es de rocas silícicas.

Se forman por actividad magmática continuada en el espacio y el tiempo, estrechamente ligada a los procesos de la tectónica de placas, ya sean de convergencia o divergencia. Por su relación con los procesos tectónicos se suelen clasificar como:

- orogénicos,

- post-orogénicos y

- anorogénicos.

Los batolitos orogénicos se desarrollan en los arcos magmáticos de zonas de subducción, como sucede en Chile y Perú.

Los batolitos post-orogénicos ocurren en zonas de extensión, en un tiempo posterior a la orogenia.

Los batolitos anorogénicos se forman en el interior de las placas, en corteza rígida, con bajo gradiente geotérmico y asociados con estructuras de rift.

Estos conceptos serán ampliados cuando nos adentremos en detalle en la tectónica global.

Los batolitos pueden constituir el núcleo de los sistemas montañosos, en los que la ascensión y la erosión han eliminado la roca circundante, exponiendo con ello el cuerpo ígneo resistente.

¿Qué es un stock?

Cuando el plutón ocupa un área de menos de 100 km², el nombre que se le asigna es el de stock. Muchas veces los stocks no son más que remanentes de batolitos, o batolitos cuyo ascenso y exhumación no se ha completado.

Finalmente les quiero recordar que todos esos cuerpos que acabo de describir pueden combinarse entre sí de maneras diversas, dando lugar a complejos plutónicos mucho más intrincados.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post fue tomada de este sitio.

La figura 1 es tomada de esta página.

¿Qué son las formas plutónicas? Parte 1.

Este post reconoce una introducción previa en este otro, que les recomiendo ir a leer antes de internarse en el texto de hoy. Esto es importante porque en ese post les he hablado de procesos y rocas plutónicas, conceptos que es importante distinguir del de formas plutónicas que les presentaré hoy.

Este post reconoce una introducción previa en este otro, que les recomiendo ir a leer antes de internarse en el texto de hoy. Esto es importante porque en ese post les he hablado de procesos y rocas plutónicas, conceptos que es importante distinguir del de formas plutónicas que les presentaré hoy.

¿Qué son las formas plutónicas?

Comencemos diciendo que la palabra deriva del latín, Pluto o Plutonis, nombre que designa al antiguo dios romano del mundo subterráneo y de los muertos; lo cual indica que el ámbito de aplicación del término es profundo.

En otra oportunidad, ya he señalado que una vez que un magma se forma, es corriente que tienda a ascender buscando el alivio de las presiones que lo confinan. El camino de ascenso, salvo en erupciones específicas, suele ser lento y trabajoso, y como va atravesando rocas cada vez más frías, es muy común que ese magma ascendente se solidifique finalmente, sin acceder a la superficie.

Es así que se producen las formas plutónicas, que no son otra cosa que cuerpos de magmas que se solidificaron por enfriamiento, en el interior de rocas preexistentes.

Si bien para muchos autores la expresión «formas plutónicas» es sinónimo de plutones, conviene señalar que Pitcher en 1993 reservó este último término sólo para los cuerpos no tabulares, según se los define en la clasificación que sigue a continuación.

¿Cómo se clasifican las formas plutónicas en general?

Existen en principio dos criterios de clasificación. El primero se refiere a la forma, y el segundo a la relación con la roca circundante.

Según su forma, existen plutones tabulares o laminares por un lado, y masivos por el otro.

Los cuerpos tabulares (de tabula= mesa) se caracterizan por tener una relación longitud/espesor mucho mayor que uno. Sus lados se presenan como superficies aproximadamente planas y subparalelas. Poseen una gran superficie, cuando se la compara con su volumen, lo que permite una rápida pérdida de calor. Esto permite la formación de una fábrica característica de la que ya he hablado en otro post.

Cuando estos requisitos no se cumplen, todos los restantes plutones se consideran masivos.

Respecto a su relación con las rocas de caja, los cuerpos pueden ser concordantes, discordantes o subyacentes.

¿Cuáles son las formas plutónicas concordantes?

Son aquéllas que se intruyen respetando en buena medida la orientación de las capas preexistentes que van atravesando. Por supuesto, esa concordancia (y también la discordancia) sólo se hace visible cuando las rocas intruidas exhiben alguna orientación preferente, o lineamiento.

Son concordantes los sills o filones capas, los lacolitos, lopolitos y facolitos.

¿Cuáles son las formas plutónicas discordantes?

Al contrario de las anteriores, son aquellas formas que cortan oblícuamente los lineamientos visibles en las rocas que atraviesan.

Son discordantes los diques y filones.

¿Cuáles son las formas plutónicas subyacentes?

Aquellas formas, normalmente masivas, cuya relación con la roca circundante varía notablemente en distintas porciones de su volumen, por lo cual no pueden considerarse ni concordantes ni discordantes, forman parte de este grupo.

Debido a que por su forma se movilizan con gran dificultad (son en realidad sus proyecciones tabulares las que van ascendiendo), el enfriamiento ocurre casi siempre en el lugar original de la cámara o a muy escasa distancia, por lo cual son cuerpos profundos y de allí su nombre.

Son formas subyacentes los batolitos y stocks.

Para la segunda parte de este post responderé las siguientes preguntas:

¿Qué es un lacolito?

¿Qué es un filón capa o sill?

¿Qué es un lopolito?

¿Qué es un facolito?

¿Qué es un dique?

¿Qué es un filón?

¿Qué es un batolito?

¿Qué es un stock?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de este sitio.