Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

¿Qué significan los términos biostasia y rexistasia?

Cuando se habla de algo tan mutable y dinámico como es un paisaje natural, hay términos de indudable utilidad, más allá de que no sean ya novedosos.

Entre ellos, hay dos palabras que vale la pena conocer, y ellas son biostasia y rexistasia, que describen muy bien diferentes situaciones en la historia de la evolución de un relieve.

¿Qué significa biostasia?

A lo largo de la evolución de un paisaje, la situación en que dominan los procesos biológicos y químicos por sobre los mecánicos, se conoce como biostasia, de bios= vida y stasis= equilibrio.

Puede definirse también como la condición ambiental en la que se favorece la proliferación vegetal. En este estado de la topografía, el clima y el relieve, hay fuerte meteorización y débil erosión; poco transporte de materiales fuera del lugar, y dominante sedimentación clástica de grano fino, y de todos los tamaños de partículas de origen orgánico.

Más aún que la simple meteorización química, se instalan con fuerza los procesos pedogenéticos, por lo cual se dice que la situación es de pedogénesis.

¿Qué es la pedogénesis?

Pedogénesis es el conjunto de procesos que dan origen al suelo, y definen su posterior evolución. Cuando domina la pedogénesis, está implícita una calma geológica, sin cambios en el nivel de base; y consecuentemene, hay un relativo «descanso» en lo que hace a los procesos que modelan el relieve.

¿Qué es la rexistasia?

La palabra rexistasia procede del latín, en el que rhexein significa romper, y se refiere al intervalo de tiempo en el cual la vegetación se encuentra desfavorecida por las condiciones climáticas, o bien resulta empobrecida o eliminada por otras causas, tales como incendios, naturales o no, cubiertas de cenizas volcánicas, etc.

En ausencia de la vegetación, se vuelven dominantes los procesos erosivos, y se habla de una situación general de morfogénesis, en la que la meteorización física es más intensa que la química, y los materiales resultantes son transportados por los agentes erosivos como agua, viento, etc.

¿Qué es la morfogénesis?

Como ya venimos adelantando en el punto anterior, durante los intervalos de rexistasia, el proceso dominante es la morfogénesis, es decir, el labrado de las formas del relieve por los agentes que lo erosionan.

Esto se debe a que al faltar la cubierta vegetal, el suelo queda desprotegido del ataque pluvial y eólico, y también a que cambia el balance del ciclo hidrológico, aumentando el volumen de agua que escurre, por haber disminuido las fracciones evapotranspiradas. Cuando la morfogénesis avanza, también disminuye la fracción infiltrada, porque se pierde el suelo y se expone la roca desnuda, mucho menos porosa y permeable.

¿Cómo se alternan ambas situaciones?

La combinación secuencial de ambas situaciones se expresa en la teoría de la biorexistasia, creada por el edafólogo francés Henri Erhart.

Dicha teoría se manifesta a través del más puro sentido común. En efecto, una vez instalada cada una de las etapas, ellas comienzan a trabajar a favor de la otra, que habrá de sucederla en algún momento más o menos alejado en el tiempo.

Efectivamente, si comenzamos el análisis durante el tiempo inicial de la rexistasia, obviamente los agentes erosivos se enfrentarán al suelo preexistente que acaba de perder su protección vegetal. En esa primera instancia, los procesos son comparativamente rápidos ya que el suelo es material desagregado de fácil transporte.

No obstante, al continuar el proceso, a medida que desaparece el suelo y aparece la roca subyacente, más compacta, la erosión se desacelera, facilitando una mayor meteorización, y eventualmente, la nueva generación de un suelo adecuado a las condiciones climáticas imperantes en esa nueva instancia.

Pero cuando el paisaje nuevamente alcanza su biostasia, basta un cambio climático hacia la aridez, un incendio, un anegamiento más o menos prolongado, la depositación de cenizas volcánicas o sedimentos finos, o – lamentablemente algo muy común- la deforestación antrópica, para que la cubierta desaparezca, y el equilibrio vuelva a correrse hacia un nuevo periodo de rexistasia.

En otras palabras, cada etapa se mueve hacia su propio final desde el momento mismo en qne se inicia, del mismo modo que todos al nacer caminamos hacia la muerte, sea ésta próxima o distante en el tiempo, pero siempre inevitable.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es del Cañón del Colorado (Grand Canyon) en Estados Unidos, un paisaje típicamente en rexistasia.

¿Qué se entiende por patrimonio geológico?

Este post introduce un tema sobre el que volveremos a hablar muchas veces, creo yo.

¿Qué se entiende por patrimonio geológico?

Comencemos, como me gusta a mí, por buscar el origen del término que nos ocupa. La palabra patrimonio deriva de los vocablos latinos patri : padre, y onium: recibido. Por ende, podría entenderse el patrimonio como «lo recibido de los padres».

En otras palabras, alude de alguna manera a la herencia de una comunidad, que hoy entendemos como depositaria provisoria de una riqueza que tiene la obligación de conservar, para poder transmitir luego a las generaciones futuras.

Para que un paisaje natural o alguno o algunos de sus componentes se consideren patrimonio geológico, deben ser resultantes de procesos geológicos de particular interés, y/o presentar alguna singularidad por su valor estético, científico o didáctico.

Una definición tan amplia no puede menos que abarcar componentes que interesan a tan variadas disciplinas dentro de la Ciencia Geológica como la Geomorfología, Estratigrafía, Tectónica, Petrología, Mineralogía, Paleontología, Hidrogeología, Geología Ambiental, Minería, etc.

Por otra parte, si bien tiende a pensarse en el patrimonio geológico como algo siempre relacionado con una vista o paisaje, hay también una parte del patrimonio que es mueble, vale decir que puede trasladarse, y se conserva en museos o colecciones, como es el caso de determinados fósiles, minerales, rocas o meteoritos, por mencionar algunos.

Cabe consignar también que el patrimonio geológico puede pasar desapercibido para el ojo de la persona no entrenada para reconocerlo, cuando su valor es científico, a menos que a él vayan unidas belleza y/o espectacularidad.

También debe señalarse la intrínseca heterogeneidad del patrimonio geológico, que puede incluir tanto elementos microscópicos, como las mayores estructuras del planeta; activos como inactivos; relativamente permanentes o comparativamente efímeros.

¿Qué clase de elementos naturales pueden constituirse en patrimonio geológico?

Enumeremos los posibles candidatos, y luego, en la siguiente pregunta, veremos los requisitos que estos elementos deberán satisfacer para su ingreso definitivo al listado de la riqueza que la geología nos entrega y que debemos preservar.

Pueden llegar a considerarse patrimonio geológico, los elementos como:

- yacimientos mineralógicos, minerales y colecciones de minerales,

- estructuras tectónicas, como fracturas, domos, pliegues, corrimientos, etc.,

- yacimientos paleontológicos, fósiles y colecciones de fósiles,

- afloramientos de diferentes tipos de rocas,

- sitios de impacto meteorítico y meteoritos,

- localidades-tipo,

- secciones estratigráficas, estratotipos y estructuras sedimentarias,

- suelos y perfiles edáficos,

- depósitos de inundaciones, rastros de tsunamis o de actividad geotérmica o volcánica, deslizamientos, etc.,

- elementos geomorfológicos, que generan formas de relieve características.

Y un largo etcétera.

Pero debe tenerse en cuenta que NO se pueden clasificar como patrimonio geológico, aquellos elementos del paisaje que- por muy llamativos que sean- hayan implicado intervención humana en su generación. Ejemplos de estos casos serían las instalaciones mineras, ruinas antiguas, megalitos o manifestaciones de arte rupestre. En cambio, muchos de estos elementos pueden llegar a ser patrimonio arqueológico.

No obstante, hay que hacer una salvedad, puesto que sí son considerados parte del patrimonio geológico aquellos elementos cuya génesis es natural, pero sólo han quedado expuestos o son visibles con posterioridad a la intervención humana, como sucede cuando una excavación vial, pone al descubierto un yacimiento fosilífero, por ejemplo.

¿Qué requisitos son exigibles para que un elemento natural se considere patrimonio geológico?

En general puede decirse que el particular interés que caracteriza al patrimonio geológico procede de una de las siguientes circunstancias, o de la reunión de dos o más de ellas:

- el hecho de tratarse de un «first site», es decir un lugar en que se definió o reconoció por primera vez un aspecto, estructura, registro o fenómeno geológico. Esos primeros sitios son valiosos por el impulso que generaron en el avance de la ciencia, aunque después las definiciones y/o explicaciones originales se vayan modificando al reconocerse nuevos ejemplos que hasta pueden llegar a ser mejores que el inicial. A veces, minerales, formaciones, fósiles, rocas, etc., toman el nombre del sitio de su primer reconocimiento.

- ser lugares relacionados con procesos geológicos activos de ocurrencia reciente, lo cual permite comprender mejor la dinámica geológica.

- tratarse de lugares representativos de la geodinámica propia de una región dada.

- ser lugares modélicos o best sites, donde mejor puede verse un determinado aspecto, proceso o elemento geológico. No tienen que ser ni característicos de la región, ni constituirse en el primer lugar donde se describió el típico en cuestión, pero sí debe verse claramente el objeto de interés.

- ser sitios patrón (pattern sites), donde se puede reconocer el diseño general de un periodo de tiempo geológico específico. Allí se encuentra el registro sedimentario más completo y continuo para ese intervalo, y con ellos se comparan los registros de otras regiones.

- ser lugares que muestren procesos únicos (unique sites): por ejemplo, donde se conservan restos de organismos transicionales que no volverán a repetirsea lo largo de la evolución.

¿Qué implicancias tiene la declaración de patrimonio geológico?

Por la definición misma, la primera noción implícita es la del compromiso de legar el patrimonio geológico a las generaciones venideras. Esta noción se reconoce ya desde mediado el siglo pasado, aunque el gran impulso se produjo recién en el año 1991, con la realización del Primer Congreso Internacional de Conservación del Patrimonio Geológico, en Digne, Francia.

Asistieron a esa reunión más de 100 especialistas de 30 países, los que firmaron la Declaración Internacional Sobre los Derechos de la Memoria de la Tierra, en la cual se solicita a todos los gobiernos a poner en práctica medidas legales, financieras y organizativas tendientes a la preservación de esa memoria registrada en el patrimonio geológico.

Para alcanzar ese objetivo, hay esencialmente cuatro conjuntos de acciones:

- realización de inventarios para conocer el patrimonio geológico de cada país, estado o región,

- desarrollo de legislación que proteja ese patrimonio inventariado,

- geoconservación, a través de la aplicación de las leyes mencionadas arriba, y

- divulgación, ya que se entiende que toda la humanidad debe acceder al disfrute de ese patrimonio.

Todas esas acciones deben encararse en conjunto, y recordando que debido a que el patrimonio geológico constituye la memoria que la propia naturaleza acuña de eventos que pudieron tener lugar a veces cientos o miles de millones de años atrás, es un recurso no renovable, y lo que pueda perderse es por lo tanto irrecuperable.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es la divisoria de aguas en el circuito de parques nacionales de la Meseta de Colorado en USA.

La Bibliografía básica que he consultado para este post es: la Guía práctica para entender el patrimonio geológico de Luis Carcavilla Urquí, publicada por el Instituto Geológico y Minero de España. C/Ríos Rosas 23, 28003, Madrid. E-mail:

Avanzamos con la dinámica fluvial. Mecanismos del proceso erosivo. Parte 2.

El lunes pasado subí la primera parte de este tema, y por ende deberían comenzar por leer ese post antes de internarse en éste.

El lunes pasado subí la primera parte de este tema, y por ende deberían comenzar por leer ese post antes de internarse en éste.

En ese momento respondí a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las herramientas de que se vale un río para modelar su curso?

¿Qué etapas comprende la erosión hídrica en sentido amplio?

A partir de esos puntos, hoy seguiremos con las preguntas que faltaban.

¿Cómo y de dónde obtiene el río su carga?

Puede decirse que hay básicamente dos alternativas: por un lado, existe una carga pasiva, en la que otros agentes o fenómenos, descargan material sólido o líquido en la corriente; y por otro lado, hay también una carga que resulta de la misma actividad del agua corriente.

Así pues, serían cargas pasivas las siguientes:

- Materiales resultantes de meteorización en las laderas: En estos casos, los materiales previamente desagregados por la meteorización pueden caer a los ríos por su propio peso, desplazándose por rodamiento ribera abajo, o pueden ser arrastrados por las lluvias que lavan las márgenes, por el viento, por animales, etc.

- Acción directa de la gravedad: esto se refiere a fenómenos de remoción en masa, que pueden proveer masivamente materiales desde los interfluvios,

- Material aportado por el viento: puede proceder de grandes distancias, cuando se trata de partículas muy finas que pueden permanecer en suspensión por mucho tiempo, y moverse hasta espacios muy lejanos a su fuente de origen. Los materiales más gruesos suelen proceder de las propias laderas. A veces, se trata de productos de contaminación atmosférica, en áreas fabriles o de mucho tránsito. En el río la descarga ocurre por floculación de las partículas, cuyo peso entonces llega a superar la resistencia del aire, o bien por ser lavadas por las precipitaciones.

- Material volcánico: si bien ese tipo de partículas pueden proceder de zonas alejadas, y ser llevadas por el viento hasta el río, entrando en ese caso en el apartado anterior, también puede suceder que las propias erupciones arrojen materiales a los ríos más próximos.

- Material en solución: aportado por aerosoles eólicos, o por meteorización química en las laderas

- Aportes varios: todos los efluentes que se arrojen directamente a los ríos, las cargas biológicas, como semillas o polen, deyecciones de animales que cruzan la corriente, el hielo glaciario que alimenta ríos, y que aporta gran cantidad de sedimentos, etc., todos generan carga para el transporte fluvial.

Finalmente, los materiales, ya sea en estado sólido o solubilizado, que constituyen la carga activamente adquirida por el propio río, son todos aquéllos que el agua disgrega o disuelve en las laderas a través de los mecanismos que mencionamos la semana pasada.

¿Cómo transporta el río sus materiales?

El material que llega al río es transportado en uno de tres niveles: como carga de fondo, carga de corriente y carga superficial, en cada uno de los casos lo hace de las siguientes maneras:

Como carga de fondo, los mecanismos de transporte- que por supuesto ocurren simultáneamente y complementándose unos a otros- son:

- Arrastre, empuje y saltación de piezas angulares: se conoce también como tracción y saltación y se refiere al proceso por el cual los fragmentos en tránsito se mueven sobre el fondo, o a muy pocos centímetros de él, y se van movilizando a favor de la pendiente, según una dinámica en que cada cuerpo es levantado por el impacto de la caída de otro sobre él. Los desplazamientos individuales se miden en pocos centímetros, pero son repetitivos y aditivos, con lo que hay un claro avance del conjunto de la carga de fondo.

- Rodamiento: cuando el desgaste por atrición va eliminando las aristas de los materiales transportados, éstos comienzan a rodar pendiente abajo, directamente sobre el lecho. Es propio de fragmentos esféricos y subesféricos, y su resultado típico es el canto rodado.

La carga principal, que afecta a todo el cuerpo del río, se mueve por:

- Suspensión: es el desplazamiento propio de los materiales finos y livianos, que ocurre aun cuando el río ha perdido casi toda su capacidad de carga, porque responde a la ley de Stokes que veremos en otro post. Se trata de material diseminado en todos los niveles de la corriente.

- Solución: es el método de transporte adecuado para los materiales solubles, y su movilización sigue, hasta que ocurra una reacción química que genere nuevos materiales, esta vez insolubles, o bien una floculación que responda a la ley de Stockes. También cambios físicos (temperatura, saturación, etc) pueden definir la depositación.

La carga superficial, que deja su porción superior expuesta al aire, se moviliza por:

- Flotación: mecanismo propio de materiales muy livianos y de amplia superficie que les da sustentación. Se da con hojas, troncos, partículas laminares como algunas micas, etc.

¿Cómo y cuándo deposita el río parte de su carga?

Tal vez debería hablarles de la velocidad de las corrientes antes de mencionar este punto, pero les prometo hacerlo en otro post para que éste no se haga eterno. Y digo esto, porque las dos causas principales por las cuales se deposita el material que es arrastrado por una corriente son: disminución de la velocidad y disminución del volumen de agua.

Ahora veamos por qué hay pérdida de velocidad de una corriente:

- Por cambios topográficos que disminuyen la pendiente del terreno.

- Por disminución del caudal de agua.

- Por cambios en la configuración del valle que generen más rozamiento, como es el caso de salir de un trecho encajonado hacia un amplio cauce donde aumenta en gran medida la fricción de fondo.

- Por obstrucciones, como rocas más duras que sobresalen de las paredes del valle.

- Por congelamiento del agua.

- Por desembocar en masas de aguas mayores y más tranquilas.

Las causas de disminución del volumen de agua corriente son:

- Cambios estacionales y fluctuaciones climáticas.

- Infltraciones en terrenos permeables.

- Evaporación.

- Extracción para diversos usos.

Ojalá les sirva esta información.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Avanzamos con la dinámica fluvial. Mecanismos del proceso erosivo. Parte 1.

Hoy los invito a continuar temas que ya hemos comenzado a conocer, todos relacionados con el labrado del paisaje resultante de la acción de los ríos, o más generalizadamente del agua corriente encauzada. Lo que conocemos como dinámica fluvial.

Hemos visto ya temas como: cuencas, diseños de drenaje, torrentes y nacimiento de los ríos, tipos de flujos (laminar y turbulento), y el perfil transversal, con las partes que conforman un rÃo.

Les recomiendo leer los correspondientes posts antes de internarse en éste, que en realidad he de dividir en dos partes por su extensión. Hoy les entrego la primera, y el próximo lunes, la segunda.

Los temas de este post estarán referidos a los mecanismos de desgaste de que se vale un río para elaborar su cauce, y los modos de carga, transporte y depositación de materiales.

¿Cuáles son las herramientas de que se vale un río para modelar su curso?

En este caso, a lo que hacemos alusión es a la capacidad que tiene el agua de desgastar los materiales por sobre y entre los cuales corre.

Salvo en las grandes inundaciones, donde la competencia de la corriente es tal, que puede llegar a arrancar árboles o volúmenes importantes de sedimentos poco consolidados, la acción del agua corriente comienza en el arranque preferentemente partícula a partícula, y para ello, no es real que deba necesariamente contar con otras partículas que accionen como «limas». En efecto, aun el agua sin carga tiene capacidad de arranque y desgaste, como veremos en seguida.

Enumeremos los mecanismos de desgaste, entonces:

- Acción hidráulica. Es la que ejerce el agua sin otra herramienta que su propio peso, y la presión resultante de la velocidad de su movimiento y su caudal. En este caso su efecto es más notable en materiales ya desagregados, que son levantados por la corriente, y puestos por ende en movimiento. Un ejemplo muy claro de este tipo de acción es el hidrolavado de monumentos y edificios, donde simplemente se dirigen chorros de agua a presión para desalojar las partículas que contaminan y ensucian los muros, estatuas, etc.

- Corrasión. Es el desgaste mecánico del lecho y las márgenes del curso, por la fricción ejercida por las partículas que carga el agua. Cuanto mayor es el tamaño de los materiales transportados, mayor es su impacto sobre el terreno por el que fluye la corriente, y más rápido el desgaste físico.

- Corrosión. Que no debe confundirse con el mecanismo mencionado más arriba, puesto que se trata de una acción disolvente del agua, sobre los componentes solubles de los minerales y rocas por los que transcurre. En este caso se genera un transporte en solución.

- Atrición. Es el desgaste de los materiales que se encuentran en tránsito, debido a su propia interacción. Es decir que unos impactan y rozan a otros gastándolos y gastándose a su vez. Es un mecanismo importante pero no único en el redondeamiento de los materiales arrastrados.

¿Qué etapas comprende la erosión hídrica en sentido amplio?

Una vez más repito algo que dije muchas veces: en su sentido más amplio, la erosión implica todo el ciclo de rebajamiento del paisaje, mientras que la erosión en sentido estricto, o propiamente dicha sólo incluye el mecanismo de arranque de material.

Las etapas de la erosión l.s. (latu senso, o en sentido amplio) son tres:

- Arranque y carga de material, o erosión s.s., (stricto senso) o propiamente dicha.

- Transporte del material en la corriente.

- Depositación del material o sedimentación.

Hasta aquí la parte 1 del post. La semana que viene responderé a las siguientes preguntas:

¿Cómo y de dónde obtiene el río su carga?

¿Cómo transporta el río sus materiales?

¿Cómo y cuándo deposita el río parte de su carga?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

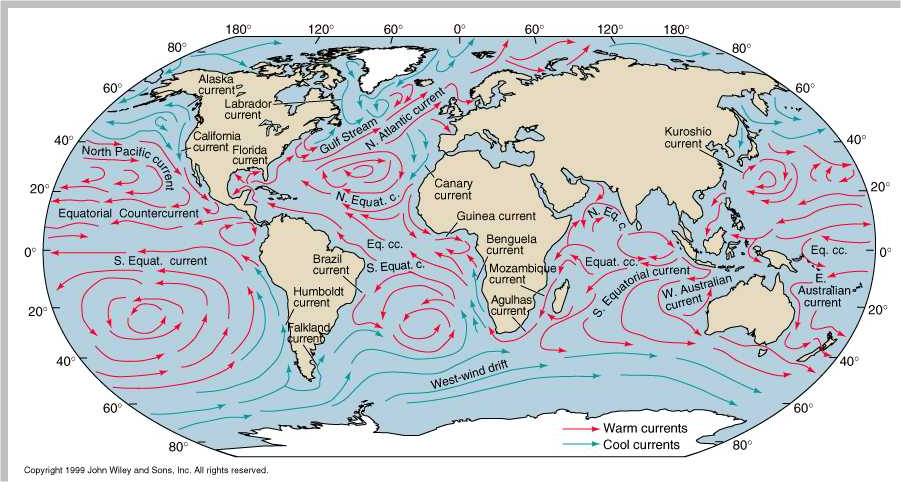

Sigamos con el clima: la circulación oceánica.

Hoy continuaremos con los condicionantes del clima de los que hemos venido hablando durante varios posts.

Hoy continuaremos con los condicionantes del clima de los que hemos venido hablando durante varios posts.

Una vez comprendida la circulación atmosférica, es el turno de la circulación oceá¡nica, que tiene notable injerencia en las condiciones del clima regional y local.

Muchas de las cosas que veremos hoy se irán completando cuando hablemos de la dinámica marina, pero a los efectos de relacionar los océanos con el clima, esta síntesis de hoy es suficiente.

Recordemos, antes de avanzar más, que tanto la circulación atmosférica como la oceánica son dos sistemas complejos, que además se relacionan entre sí, aumentando la complejidad. Por tal motivo, en este primer encuentro sólo les haré un recuento somero de los rasgos más importantes de la circulación oceánica, pero no duden de que en otros posts podemos profundizar algo más sobre el tema.

¿Qué formas de circulación oceánica existen?

Básicamente hay un sistema de circulación superficial y otro profundo, ambos relacionados entre sí, y con otros muchos fenómenos no solamente climáticos sino también geológicos y geomorfológicos.

De las nociones más básicas de ambos hablaremos a continuación.

¿Cómo es el modelo general de circulación superficial, y a qué se debe?

El sistema de circulación oceánica superficial tiene mecanismos muy parecidos a los de la circulación atmosférica, de la que ya he hablado en otro post; pero se diferencia de ella, sobre todo por sus grados de libertad de movimiento. Mientras que en la atmósfera el aire circula sin límites físicos materiales, el agua del océano sólo puede moverse dentro de los márgenes sólidos que la contienen, es decir, fondo oceánico, y costas circundantes.

Por otra parte, en ambos casos hay una fuerte influencia de los movimientos rotacionales de la Tierra, y su consecuencia, la fuerza de Coriolis.

Las corrientes superficiales del océano tienen como principales impulsores a la convección térmica y los vientos.

Si bien todos los detalles de la generación de las corrientes se siguen estudiando y hay diversas opiniones al respecto, precisamente debido a la complejidad que mencioné más arriba, se pueden señalar algunos mecanismos básicos.

En principio, al girar el planeta hacia el este, la inercia de la masa hídrica, la retrasa un tanto, recostándola sobre el borde occidental de cada uno de los océanos, donde se inicia el mecanismo de compensación, que ayudado por los vientos dominantes crea las mayores corrientes superficiales. Ellas son la Corriente del Golfo en el Océano Atlántico, y la de Kuroshio en el Pacífico, que se mueven hacia el oriente.

Por supuesto, el mismo «apilamiento» de aguas en el occidente, crea un ligero déficit en el oriente de cada océano, que atrae «afloramientos» de aguas algo más profundas, que a la llegada de las que transportan las corrientes del Golfo y de Kuroshio, son desalojadas hacia el occidente, cerrando el ciclo más conspicuo.

Estas corrientes se mueven de modo dominantemente horizontal, y comprenden unas pocas decenas de metros de profundidad.

Por cierto, las dos corrientes mencionadas no son las únicas que existen, sino que localmente se reproducen ciclos de menor extensión pero con mecanismos no muy diferentes al mencionado.

¿Cómo es el modelo de circulación profunda, y a qué se debe?

¿Cómo es el modelo de circulación profunda, y a qué se debe?

Ya dije que las corrientes superficiales se mueven sobre todo con dirección horizontal, pero las corrientes profundas, en cambio, incluyen importantes componentes verticales, debido a que el mar está de alguna manera estratificado en cuanto a sus condiciones de temperatura y salinidad, y eso genera movimientos convectivos causantes de las corrientes que se denominan, precisamente por eso, termohalinas. (Termo= temperaura, halós= sales).

Así, las aguas más densas y frías que se generan en los polos, se mueven en profundidad hacia las zonas más cálidas, donde ascienden por su propio calentamiento, entre otras causas, y cierran el ciclo regresando hacia las mayores latitudes, como termohalinas cálidas y menos profundas.

¿Qué factores complican el modelo global?

Como ya dije varias veces, este modelo es una suuuuupersimplificación. En la realidad, hay que contar con el efecto de Coriolis que desvía las trayectorias teóricas; con las diferencias de salinidad que ocurren en las zonas próximas a las desembocaduras de los ríos; con los cambios estacionales que aportan precipitaciones que alteran la salinidad; con los efectos de contaminación natural y antrópica; y con muchos otros efectos que seguramente profundizaremos alguna vez.

En el caso de las corrientes superficiales, los cambios estacionales de los centros ciclónicos, que definen intensidades y trayectorias de los vientos, son también de gran importancia.

Y no podemos dejar de mencionar las oscilaciones como el Niño y la Niña, de los cuales ya les he hablado en otro post.

¿Qué efectos tienen sobre el clima y los fenómenos geológicos estas corrientes?

En principio, la llegada de corrientes cálidas a zonas frías, y viceversa, moderan los extremos climáticos en las zonas de influencia.

Pero por sobre todo, son vectores de gran importancia en la distribución planetaria de la radiación solar, que como les he explicado en otro post, genera temperaturas muy diferentes según su ángulo de incidencia. Se trata de verdaderas cintas transportadoras de calor.

Respecto a los fenómenos geológicos, en todos los fenómenos del ciclo exógeno, el clima es un factor condicionante, de modo que no hay que ser muy inteligente para ver la relación.

Y por otra parte, las corrientes marinas influyen en el cuarto balanceo, como les expliqué hace ya tiempo, con todo lo que eso significa para los procesos geomorfológicos y geológicos.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: Las imágenes que ilustran el post llevan incluidos los correspondeintes créditos.