Entradas con la etiqueta ‘Fósiles’

Acerca de la posibilidad de clonar un mamut.

Ha aparecido en la red, información relativa al hallazgo de un mamut cuyo estado de conservación es tal, que permitiría su clonación. Y más aún, hay un científico ruso que- siempre según la información que llega por la red- estaría dispuesto a hacerlo.

Ha aparecido en la red, información relativa al hallazgo de un mamut cuyo estado de conservación es tal, que permitiría su clonación. Y más aún, hay un científico ruso que- siempre según la información que llega por la red- estaría dispuesto a hacerlo.

Con respecto a eso me gustaría compartir algunas ideas, haciendo primero la salvedad de que la clonación no es mi área de conocimiento, y ni siquiera la Biología lo es.

Pero eso no me impide intentar analizar la situación desde una mirada ambiental, por ejemplo, y también desde el simple sentido común.

¿Es posible la clonación de un mamut?

Como no soy especialista, mi respuesta es relativa y se basa en experiencias anteriores, como la clonación de Dolly. Aparentemente, entonces, la ciencia puede resolver favorablemente el desafío, aunque supongo que la dificultad a vencer será mayor, dados el tamaño del ejemplar a producir y la antigüedad de los restos de que se parte. De todos modos, aunque más no sea para habilitar el ejercicio reflexivo que sigue, vamos a asumir que es un hecho posible, tal como lo asevera el científico ruso que se menciona en el artículo original.

¿Por qué razones podría alguien considerar necesaria la clonación de un mamut?

En este caso, las razones que se esgrimen cuando de un animal de consumo se trata, (calificación que daría también mucho para hablar y discutir) y que se relacionan con la posibilidad de resolver el problema del hambre en un mundo sobrepoblado, no son de ningún modo aplicables.

Efectivamente se trataría más de un ejercicio único, que de una estrategia a desarrollar para aplicaciones futuras, ya que siempre los casos de hallazgos con material genético utilizable serían excepciones, y no una situación habitual.

Por otra parte, se trata de una especie extinguida, de modo que aunque las desconozcamos, existen razones por las cuales la Naturaleza puso un punto final a ese ensayo. Recordemos que todos somos precisamente eso, ensayos evolutivos, con más o menos éxito, el cual se mide en permanencia más que en cualquier otra cosa. Así pues, hasta ahora los humanos venimos demostrando menos éxito que las cucarachas.

Es decir que por el lado de recuperar una biodiversidad viable, tampoco parece haber razones. Ya la extinción habla por sí sola de la inviabilidad de la especie ante las condiciones que debió enfrentar en sus estadíos finales.

Entonces, ¿cuál es la motivación del intento? Parece más que nada una muestra más de soberbia humana, que se manifiesta en el deseo de sobreponerse a reglas que, no obstante, siempre van a doblegarlo: las de la Naturaleza.

En mi modesta opinión, sólo se trata de una demostración de poder en el campo de la ciencia, de un deseo de notoriedad, de una intención de «hacer historia». Ninguna de esas razones me parece suficiente para semejante empresa, por las razones que enumero más abajo.

¿Qué efectos podría tener sobre el medio?

Partamos de la base de que el medio incluye también la población humana y la flora y la fauna, todos los cuales generan vínculos y relaciones de gran dinamismo en sistemas muy complejos, cuya evolución con un nuevo input es difícil de predecir.

Aun así, intentemos imaginar qué pasaría si este experimento fuera exitoso.

Un único ejemplar clonado quizás podría no hacer demasiada diferencia una vez puesto sobre el medio. (Asumiendo que se haría como experimento irrepetible, claro).

No obstante, hasta llegar a obtener el ejemplar, ¿cuánto sería el consumo de recursos? ¿Cual sería el costo en agua, energía, materiales químicos, instalaciones y su mantenimiento, transporte, conservación, etc., etc.?

Aun sin ponerles precio, el medio tendría que entregar muchos de sus escasos y valiosos bienes, y además disponer de todos los elementos descartados en el proceso, con su consecuente contaminación. Y tendría después que dar de sí también el alimento para semejante animalito.

En un escenario aún más delirante, si se llegara a clonar más de un ejemplar, el impacto de un modesto rebaño de estos «elefantitos» sobre el ambiente podría ser devastador, puesto que hoy las urbanizaciones y explotaciones de recursos han avanzado tanto que casi todos los animales de la fauna actual ven muy reducido, modificado y amenazado su hábitat.

Parece poco inteligente sumar mascotitas de este porte al desequilibrio ya existente. Muy probablemente se pondría en riesgo las especies viables, por intentar revertir una extinción que fue decretada por el medio como una manera de restaurar un equilibrio que en su momento ya estaba en riesgo.

Porque me adelanto a decirles que una de las causas de extinción (y en otros posts hablaremos de ellas con detenimiento) es la sobrecarga de masa viva sobre el hábitat. En otras palabras, el medio aguanta y alimenta un cierto número de individuos de un determinado volumen, si uno o ambos de esos parámetros se dispara (número – tamaño), los recursos se agotan y el medio se degrada y eso constituye un factor más en la ecuación de la extincón de la o las especies más vulnerables en ese momento.

Retomando la idea central, este jueguito podría poner en peligro numerosas especies que hoy ya están mostrando su fragilidad. Y no olvidemos que la falta de alguna de esas especies dispara también cambios en el medio que pueden llegar a afectarnos a los humanos.

¿Qué otra clase de riesgos podría implicar esa clonación?

Aquí me planteo preguntas que un especialista en Biología podría responder mejor que yo, pero que no me parecen fuera de lugar.

¿Podemos asegurar que se estará clonando un ejemplar sano, no portador de algún virus, bacteria o lo que sea que ponga en riesgo el estado sanitario de otras poblaciones, desde mosquitos hasta chinches o lo que quieran, que pueden ser vectores a otros eslabones de la fauna?

¿Podemos asegurar que ese bichito se dejará mansamente manipular? ¿No es más esperable que reaccione con violencia, en pos de la libertad a la que tiene derecho?

¿Cuánta gente se pondrá en riesgo para alimentarlo, estudiarlo, curarlo, etc.? ¿O pensarán clonarlo para que después se les muera de hambre, o de moquillo? Por decir cualquier gansada, ya que veterinaria no soy

¿Sería ético realizar ese experimento?

Los que vienen leyendo este post desde el comienzo, y los que me conocen en la vida real, ya estarán sospechando mi respuesta, ya que soy muy crítica con relación a la manipulación genética en general.

Pero ahora compartiré mis objeciones sobre este caso particular:

En primer lugar, siento tan absoluto respeto por la vida, que su manipulación no me resulta grata en ninguna circunstancia.

En segundo lugar tengo la profunda convicción de que animales tan altamente evolucionados como un mamut, tienen sentimientos. Es decir sienten, sufren, recuerdan, aman y odian. No creo que esas vivencias requieran racionalización para existir, por lo cual, no las considero exclusivas de los humanos.

Y entonces, me pregunto ¿con qué derecho se traería a la vida a un ser capaz de sentir, a los solos fines de experimentar con él, o demostrar un determinado avance tecnológico?

No se piensa seguramente en las necesidades reales de ese único mamut vivo, perteneciente a una especie naturalmente gregaria, y que en su tiempo de existencia- según creemos, al menos- fue exitosa a favor de complejas relaciones sociales que lo contenían.

No se tiene en cuenta que se lo estaría condenando a una vida solitaria, incompleta y en cautiverio hasta su muerte.

Más allá de la empatía que me induce a solicitar que se abstengan de tal clonación, en bien del ejemplar mismo, hay también además de los motivos prácticos ya expuestos, un punto también ético aunque más antropocéntrico: ¿no es un despropósito distraer ingentes cantidades de dinero en una empresa casi ridícula, cuando hay tanta gente muriendo de hambre en el mundo?

Muchas veces escuchamos que se tiran cosechas enteras, o millones de litros de leche en un lugar del mundo porque el mercado está saturado, pero el costo de envío a los sitios donde hay hambre son demasiado elevados, y no hay quien lo pague.

El dinero de este experimento ¿no estaría mejor empleado en generar puentes entre las sociedades que tiran alimentos y las que carecen de ellos? Tal vez sería un paliativo por un corto tiempo, pero si se aplicara el mismo criterio a todo gasto innecesario de tantas empresas absurdas, el aporte dejaría de ser irrelevante.

¿Qué conclusión final podría arriesgarse?

A mí me parece, muy modestamente, y desde un conocimiento somero del tema, que es más una gran declaración con mucho de megalomanía, que de un proyecto meditado y realizable.

Pero si el tiempo demuestra que me equivoqué y esto se lleva adelante, por lo menos quiero dejar sentada mi objeción de conciencia, aunque ni el pobrecito mamut se entere de ella.

P.S: La imagen que ilustra el post fue tomada de la página Hace instantes

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está protegida con IBSN 04-10-1952-01

¿De qué depende que se forme un fósil?

Hoy vamos a avanzar un poco más en nuestro conocimiento sobre fósiles y Paleontología. Les recuerdo que ya hemos visto qué tipos de fósiles existen, y cuáles son los procesos involucrados en su generación.

Hoy vamos a avanzar un poco más en nuestro conocimiento sobre fósiles y Paleontología. Les recuerdo que ya hemos visto qué tipos de fósiles existen, y cuáles son los procesos involucrados en su generación.

Si no leyeron esos posts, les recomiendo que aprovechen los links y vayan a verlos antes de seguir adelante, porque hoy vamos a aprender de qué factores depende el hecho de que la producción misma de un fósil tenga o no lugar.

Porque no es cuestión de morirse nomás y pasar a ser candidato a la vitrina de un museo. No, señor: sólo unos pocos ejemplares de los muchos millones que pasaron por la Tierra se conservaron como registro de acontecimientos del pasado. De los demás, ni recuerdos quedan.

Y como ya dije antes, precisamente de las razones por las cuales tan pocos restos tuvieron la posibilidad de ser preservados para nuestro estudio actual, es que vamos a ocuparnos hoy.

A esas razones las llamaremos factores condicionantes para la generación de fósiles. Y ojo, porque digo generación, y no necesariamente conservación, porque después de formados pueden pasarles miles de cosas que acaben también con ellos, pero esas historias serán temas para otros posts.

Hoy me conformo con explicar por qué algunos organismos se convirtieron en fósiles y otros, en simple polvo, como suele decirse en algunas religiones.

¿Cuáles son los factores condicionantes de la formación de un fósil?

Por cierto, las condiciones son muy variables en distintos tiempos , lugares, y para cada tipo de organismo, pero pueden resumirse en los siguientes requerimientos, los cuales combinados entre sí van cambiando las posibilidades de fosilización.

Así, pues, los factores que condicionan la fosilización son:

- La naturaleza del propio organismo.

- El lugar en que ocurre la muerte del organismo.

- Las condiciones climáticas en el tiempo y lugar del deceso.

- Las características del enterramiento.

¿A qué se refiere la naturaleza del organismo original?

Este factor alude al hecho de que todo organismo es más proclive a la conservación cuanto más resistente es, o más partes duras contiene. Así, por ejemplo, una babosa, tiene hoy pocas chances de ser mañana un fósil, pero si el ser vivo en cuestión tiene partes como dientes, uñas, endoesqueletos (los huesos, obviamente) o exoesqueletos, como las valvas o conchas, digamos, sus posibilidades se multiplican.

¿Hay excepciones a este principio?

Sí, por cierto, cuando se trata de fósiles del tipo huellas (que ya describí en uno de los posts que les mandé a leer) la ausencia de partes duras puede ser irrelevante.

Del mismo modo, si la conservación es en ámbar o se trata de congelamiento, o momificación, la importancia de los elementos duros se diluye. Si no saben de qué les estoy hablando, seguramente no fueron a leer los posts anteriores, de modo que les conviene hacerlo ¡ya!

¿Por qué el lugar de la muerte del organismo es importante?

Porque el proceso de fosilización, en la mayoría de los casos es muy lento, y no tendrá tiempo de producirse en zonas muy inestables geológicamente, o sujetas a avalanchas, sismos, corrimientos, erupciones volcánicas, etc., que irán deformando y destruyendo los restos antes de que se conviertan en fósiles. Por esa razón las zonas estables y sin mayores riesgos geológicos suelen ser las más favorables.

Por otra parte, las muertes de organismos en pantanos tienden a la generación de carbón, lo cual es un destino de la materia orgánica diferente a la fosilización. Algunas cuencas, a su vez pueden conducir a la formación de petróleo antes que de fósiles, pero ése será tema de otros posts.

¿Hay excepciones?

Sí, hay zonas volcánicas, en las que la fosilización es favorecida precisamente por las cenizas que rápidamente sepultan los cuerpos y los protegen de la putrefacción, por el tiempo suficiente como para que se generen moldes de los mismos.

¿Cómo influyen las condiciones climáticas?

Por lo general, los climas cálidos y lluviosos definen una rápida putrefacción de los restos, mientras que el hielo puede ser una manera óptima de conservarlos, aun con todas sus partes blandas intactas. Asimismo, las regiones desérticas pueden provocar deshidratación y la consecuente momificación natural.

Además, cuando el clima favorece la formación del suelo, la materia orgánica generalmente se incorpora a él a través de sucesivas transformaciones que crean el humus, impidiendo la fosilización. Salvo cuando se trata de suelos salinos, en donde la presencia de sales puede ser en circuntancias dadas, un punto a favor y no en contra.

¿A qué se refiere el sepultamiento, y cuándo es más favorable?

La condición más deseable es que el enterramiento ocurra con relativa rapidez, evitando que otros seres vivos los consuman para alimentarse y el organismo original vaya desapareciendo.

Pero no cualquier tipo de sedimento es igualmente apto para mantener el organismo intacto. Por lo general los sedimentos finos son los más indicados, ya que los muy gruesos aplastan, deforman y destruyen el cuerpo original.

Además, el tamaño de los poros de los sedimentos involucrados debe ser tal que favorezcan un cierto grado de hipoxia (escasez de oxígeno), porque eso desacelera la putrefacción. Una falta absoluta de circulación de aire puede favorecer la acción de bacterias anaeróbicas que también atacan al resto orgánico.

¿Hay excepciones?

Sí, las condiciones en estanques de brea o alquitrán, favorecen la fosilización, sin implicar sedimentos detríticos.

¿Para qué sirve todo este conocimiento?

En primer lugar, para saber dónde buscar los yacimientos de fósiles, y en segundo lugar para reconocer las condiciones que debieron reinar en el momento de su generación. O en todo caso, descartar, las que no pudieron haber tenido lugar.

Este aspecto, no obstante se completa con el análisis de lo que pasó después de la formación del fósil, porque ya involucra no sólo su existencia original sino su posterior conservación.

En efecto, como ya les adelanté, el hecho de que un organismo resulte fosilizado no significa necesariamente que se preservará por siempre, y son tantas las cosas que pueden impedir esa conservación que hablaremos de ellas en más de una ocasión, ya lo verán.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

La foto que ilustra el post, es de un Smilodon, vale decir un tigre dientes de sable, como Diego de la película La Era del Hielo, y la he tomado de Wikimedia commons.

Paseos virtuales por museos de la Universidad Nacional de Córdoba. Parte 1

Por gentileza de mi colega el Dr. Adán Tauber, a quien ya he mencionado en otro post, me han llegado reproducciones de un programa de Canal 10 (el canal universitario) de Córdoba, en el que se dan a conocer los Museos de la Alta Casa de Estudios.

Por gentileza de mi colega el Dr. Adán Tauber, a quien ya he mencionado en otro post, me han llegado reproducciones de un programa de Canal 10 (el canal universitario) de Córdoba, en el que se dan a conocer los Museos de la Alta Casa de Estudios.

De los que formaron parte de esa emisión hay al menos tres muy relacionados con la Geología, y por ello ocuparé otros tantos posts de los días viernes para invitarlos a estas interesantes visitas. Hoy va, pues, la primera parte, a través de Vimeo.

Museos de Paleontología y Antropología 01 from UNC Presenta on Vimeo.

¿Cómo se generan los fósiles?

Para que este post sea provechoso, les recomiendo repasar los anteriores temas relacionados, ya que así avanzaremos de modo más orgánico (ya que de fósiles hablamos).

Para que este post sea provechoso, les recomiendo repasar los anteriores temas relacionados, ya que así avanzaremos de modo más orgánico (ya que de fósiles hablamos).

El tema de hoy está referido a las maneras en que un simple cadáver pasa a ser un fósil que dura por millones de años, ganándose un lugarcito en los museos, en lugar de desaparecer como simple abono de un suelo. Porque no cualquier difunto tiene ese privilegio, como ya verán en otro post más adelante donde les explicaré de qué depende ese destino.

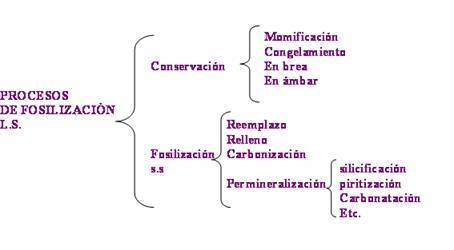

Para empezar asumiremos que determinados restos orgánicos ya se sacaron esa lotería, y ahora veremos cuáles son los posibles modos en que serán preservados. En primer lugar, les he armado un cuadrito sinóptico que como ven, dice l.s. en la parte más externa, lo cual como ya saben significa «en sentido amplio», porque cuando más adentro nos pongamos estrictos (s.s), ya verán que verdaderos procesos de fosilización son sólo algunos de todos los mencionados

Pero no nos adelantemos, miren primero el cuadro.

¿Por qué algunos procesos se consideran de conservación y otros de fosilización propiamente dicha?

Porque en los primeros, generalmente más recientes en el tiempo, no ha habido cambios químicos importantes en la composición de los restos, a lo sumo, si hay algunos, son de carácter incipiente. Así pues, si se halla un hueso de miles de años de edad, tiene sin embargo, la misma composición que tendría un hueso de un asadito reciente. En cambio, cuando se habla de fosilización s.s., los elementos químicos y minerales presentes son sustituciones de los preexistentes, y lo que se ha preservado es la forma. Éstos constituyen los casos más comunes, ya que no requieren situaciones tan particulares como las conservaciones. La ventaja de estas últimas es que en casos muy afortunados se conservan tanto las partes resistentes y duras como los tejidos blandos, hasta con su coloración original, brindando por lo tanto una información mucho más rica,

Vean ahora cuáles de los procesos caben en cada categoría, porque pasamos a explicar cada uno.

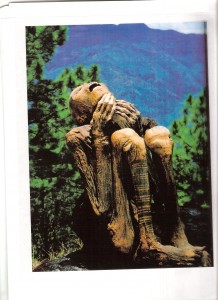

¿Qué es la momificación?

Para decirlo de un modo sencillo, es una pérdida extrema de los fluidos de un cuerpo, de tal manera que se inhibe la putrefacción, permaneciendo por lo tanto el cuerpo completo, con piel, uñas, pelos, dientes y coloraciones especiales si los hubiera. El post está ilustrado con la imagen de una momia humana encontrada en Filipinas, y ha sido tomada de una revista alemana cuyos datos lamentablemente he perdido. Vean que hasta los tatuajes en la pierna se han conservado.

La momificación puede ser natural, debida a condiciones de clima y sepultamiento, o artificial, inducida por maniobras complejas como las que realizaban los antiguos egipcios sobre sus muertos de cierta categoría. Esas maniobras incluían desde evisceración hasta envolturas en hierbas y vendas, pero a nosotros no nos interesan. De esas momias se ocupan los arqueólogos, no los paleontólogos.

¿Qué ejemplos hay de congelamiento?

Probablemente sean los hallazgos fósiles más espectaculares, ya que los restos que se preservan en hielo por miles de años conservan hasta los contenidos de sus estómagos, lo que permite estudios de comportamiento y ambiente de lo más enriquecedores. Son muchos los casos de mamuts que se han encontrado, sobre todo en Europa, pero hablaremos de nuevo de ellos en algún otro momento. Otro hallazgo de gran importancia fue el rinoceronte lanudo en Polonia, del cual también vamos a hablar en otro post.

¿A qué se refiere la conservación en brea?

La brea es un hidrocarburo de gran viscosidad, que por ende tiene la capacidad de atrapar a los animales que caen en los terrenos donde aflora, lugar en el que mueren por inanición normalmente, o por ser alimento de depredadores que luego perecen a su vez al quedar atrapados también. Ese hidrocarburo, semejante al alquitrán en estado fluido, constituye por tal razón un yacimiento invalorable de restos que han permanecido por miles de años bastante completos. Uno de los sitios más conocidos en el mundo es el Rancho La Brea de Estados Unidos, donde se han encontrado cientos de mamíferos y aves del Cuaternario, entre los que se destacan mamuts, tigres dientes de sable, lobos atroces y equinos entre otros.

En lagunas de brea de Europa se han encontrado también humanos, muchos de los cuales aparentemente habrían sido arrojados allí como sacrificio, por ajusticiamiento o como modo de ocultar un asesinato.

¿Cómo se conservan restos en ámbar?

El ámbar es una resina fósil que era exudada por antiguas coníferas y que al estar en su estado original era una sustancia pegajosa que al caer desde los árboles podía muy bien atrapar insectos como lo haría hoy un papel matamoscas, sólo que una vez inmovilizado el bicho, la resina seguía goteando sobre él hasta envolverlo completamente. Es así como partes tan delicadas como las alas de los insectos se han preservado de manera perfecta por millones de años. De hecho, toda la trama de la novela Jurassic Park comienza en un hallazgo de este tipo, y como seguramente muchos la leyeron o vieron la película, se darán cuenta de lo que les estoy hablando.

Pasemos ahora a la segunda mitad del cuadro, donde están mencionados los procesos que implican el cambio más profundo, ya que no queda más materia orgánica de la que originalmente formaba el ser vivo, sino que hoy es materia mineral generada por alguno de los procesos que veremos a continuación.

¿Qué es el reemplazo?

Es un proceso por el cual, los líquidos que circulan por los poros de las rocas que sepultan a los restos que se transformarán en fósiles, realizan intercambios con los elementos del occiso, creando nuevas composiciones por intercambios molécula a molécula: allí donde se disuelve un compuesto orgánico, otro, mineral es decir inorgánico, toma su lugar, pero lo hace afectando la forma del que sustituyó. De esa manera, se conservan los rasgos de un ser viviente que ya no está, pues ha sido completamente reemplazado por elementos inorgánicos. ¡Unos impostores, bah!

¿Qué es el proceso de relleno?

Es cuando los espacios libres son ocupados por partículas sedimentarias, generando los moldes internos y externos que les expliqué en un post anterior. Este caso lo pueden ver en las playas, con ejemplos de restos recientes, todavía no verdaderos fósiles, claro, pero que ilustran bien el mecanismo. Seguramente muchas veces en sus vacaciones habrán levantado conchillas que estaban llenas de arena… bueno así se empieza.

¿Cómo se produce la carbonización o incarbonación?

Este proceso ocurre típicamente con las plantas, cuyas partes más volátiles se van perdiendo, enriqueciéndose los restos en carbono, más resistente, y que puede permanecer con todos los rasgos del vegtal original por millones de años.

¿ Qué es la permineralización?

En esta situación, simplemente las sales circulantes encuentran poros en los organismos, que aprovechan para su depósito, generando verdaderas incrustaciones exteriores que van cubriendo lentamente el organismo primitivo. En algún momento, el propio resto ha desaparecido, pero ya la cubierta externa, generada por los depósitos minerales ha preservado su forma para los siglos de los siglos, amén. Verán dentro de este punto, en el cuadrito, que les he puesto nombres particulares de procesos según cuál sea la materia mineral depositada: silicificación si es sílice, piritización si es pirita y así sucesivamente. Cabe aclarar que estos mismos nombres se aplican cuando en lugar de tratarse de permineralización se trata de reemplazo.

En un caso se hablará de piritización por reemplazo y en el otro por permineralización, (por usar el ejemplo de la pirita).

Bueno, niños, ya me harté de escribir. Espero que no se hayan hartado de leer, porque los espero el miércoles por aquí.

¿Qué les parece un bonus track con un video que filmó el Pulpo en su viaje a Estados Unidos, precisamente del Rancho La Brea? Lo he subtitulado porque el reportaje está en inglés. Es sólo una primera parte, ya irán viendo más. Acá se los dejo.

Un abrazo, Graciela

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Tipos de fósiles. Parte 2

Por supuesto, como este post es una segunda parte, deben asegurarse de haber leído el anterior, lo que pueden hacer en este link.

Por supuesto, como este post es una segunda parte, deben asegurarse de haber leído el anterior, lo que pueden hacer en este link.

En esa primera parte habíamos contestado una de las preguntas formuladas, pero todavía debemos responder las siguientes:

¿Cómo se clasifican los fósiles según su utilidad?

Aclaremos primero, que la sola presencia de un fósil aporta muchísima información acerca de diversos temas de interés en la reconstrucción de la historia geológica y biológica, tal como ya lo señalé en el post en que di las primeras definiciones sobre Paleontología y fósiles.

No obstante, algunos especímenes son de mayor provecho para unos u otros fines, y eso permite clasificarlos en consecuencia, resultando las siguientes categorías:

Fósil guía, característico o índice: es el que sirve básicamente para determinar la edad relativa del estrato que lo contiene. Para que sirva a estos fines, obviamente debe tener un desarrollo evolutivo comparativamente rápido, de modo que a lo largo del tiempo se noten sus cambios, o sencillamente desaparezca, y pueda con eso determinarse la época en que existió.

Esto se suele denominar como distribución vertical corta, entendiendo que el eje vertical es el eje del tiempo. Debe entonces haber tenido un biocrón, o tiempo de existencia, relativamente breve (eso implica millones de años casi siempre, de todos modos)

Por el contrario, su distribución horizontal (el eje horizontal es el del espacio) debe ser tan amplia como sea posible, para permitir comparar edades de estratos en muchos lugares diferentes.

Finalmente deben ser fáciles de encontrar, no deben ser ejemplares extremadamente raros.

Fósil de facies: A diferencia de los anteriores, no son usados para marcar edades, sino condiciones del ambiente, para lo cual se requiere que hayan sido exigentes durante su existencia, como pueden ser los corales, que señalan mares cálidos, ya que no soportan temperaturas inferiores a los 20° C.

Plastotipos: son calcos o reproducciones sintéticas obviamente artificiales, pero que se usan con fines didácticos, comparativos y de exposición, de modo que no faltan en ninguna colección que se precie. Ejemplos espectaculares los veremos en el material que trajo el Pulpo de su gira, y precisamente pueden ver una foto de plastotipos del Museo de La Brea ilustrando el post.

Fósil viviente: No me miren a mí, este término se refiere a formas que casi no han evolucionado en el tiempo, y que existen aún hoy, como la língula o el celacanto. Su utilidad es sobre todo para comparaciones morfológicas, pero no da indicios de edades precisamente por su largo biocrón.

Fósil enigmático: es el que no se puede ubicar con total certeza en la taxonomía, vale decir que no se reconoce su posición en un género, familia, o taxón en general. Su utilidad, tanto como la del siguiente es la de incentivar investigaciones más exhaustivas.

Fósil problemático o dubiofósil: es el que se asemeja a un fósil, pero podría no serlo en realidad.

Pseudofósil: es una estructura sedimentaria o un hábito mineral que puede parecer un fósil sin serlo. Obviamente, por no ser un fósil no debería estar en esta clasificación, pero lo incluyo simplemente para alertar a los potenciales coleccionistas sobre su existencia.

¿Cómo se dividen los fósiles según su tamaño?

Microfósiles: son solamente visibles en microscopio óptico y requieren tratamiento químico para su separación desde el sedimento que los contiene. Normalmente se exploran todos los estratos en su búsqueda, pero no se sabe a priori si se encontrarán o no.

Nanofósiles: también requieren separación previa, pero sólo se hacen visibles en microscopía electrónica.

Macrofósiles: son los del tamaño de una muestra de mano, y se encuentran a simple vista, aunque también deben ser separados cuidadosamente de la matriz sedimentaria.

Megafósiles: son los escasos hallazgos de restos de grandes ejemplares completos o casi completos. En Córdoba se ha encontrado, por ejemplo, un gliptodonte casi entero, del tamaño de un automóvil Fiat 600.

Hasta aquí, nuestra clasificación, que dista de ser la única posible, ya que como señalé en otro post cada uno puede separar a las cosas como mejor le plazca, siempre que explicite el criterio aplicado, y lo respete a rajatabla.

Y para terminar, aclaremos ahora que además de ser diversos los fósiles mismos, también son variados los procesos que los constituyen como tales y que permiten su preservación por miles y aun millones de años, pero eso ya es motivo de otro post, que vendrá muy pronto, porque necesitamos esa información para meternos de lleno en el estudio del Rancho La Brea, que ya les mencioné en otro momento en el blog.

Y ahora, un abrazo, y hasta el miércoles. Graciela.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.