Entradas con la etiqueta ‘Clima’

Ahora el trabajo completo sobre los suelos como indicadores de cambios ambientales.

Hace un par de semanas subí el resumen de este trabajo, y como hubo algún interés que me manifestaron vía mail, ahora subo el trabajo completo.

Como dije en su momento, debe ser citado como:

Sanabria, J.A.;Argüello, G.L.; Dasso, C. 2004. «Suelos: indicadores climáticos del Holoceno, en la Plataforma Basculada, Cba, Argentina». Actas del XIX Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo Paraná. Resumen expandido: pág.356. Trabajo completo en C.D.

Los elementos del clima, y factores que los modifican. Parte 2.

El lunes pasado subí la primera parte de este post, de modo que deberían ir a leer esa introducción antes de comenzar la lectura de éste de hoy.

En ese momento, las preguntas que respondí fueron las siguientes:

¿Cuáles son los elementos fundamentales del clima?

¿Qué es la radiación solar?

¿Qué es la constante solar?

¿Qué puede decirse de la temperatura?

¿Qué se entiende por temperatura equivalente y por sensación térmica?

¿Qué es la humedad atmosférica?

¿Qué son las precipitaciones y de qué tipo hay?

Hoy seguiremos desde este punto

¿Qué es la presión atmosférica?

El aire es una sustancia elástica, lo que determina su tendencia a expandirse en todas las direcciones del espacio, lo cual es posible hasta el límite de acción de la gravedad terrestre. Por ese motivo, ejerce una cierta presión, que sobre la superficie terrestre depende básicamente de su peso total, y convencionalmente se mide en las siguientes condiciones: al nivel del mar, a 40° de latitud y a 0°C. Ese valor equivale al peso de una columna de mercurio de 760 mm de altura y define la unidad de medida conocida como atmósfera, bario o bar.

Por simples razones de conveniencia, se generó la unidad Torricelli o torr (en homenaje a quien por primera vez midió la presión atmosférica), que equivale a 1mm Hg, por lo que 1 atmósfera es igual a 760 torr, y 1 torr es 1/760 atmósferas, o bares.

Todavía se trata de medidas incómodas, razón por la cual hoy la presión atmosférica se mide en hectopascales, según las siguientes equivalencias:

1 Hectopascal= 1 milibar, la milésima parte de una atmósfera, y 0,760 mm de mercurio o torrs.

La presión atmosférica depende de los restantes elementos meteorológicos, de la altitud, y de la latitud.

Esto último se debe a la forma particular de la Tierra que se puede considerar como abultada en el ecuador terrestre, y por ello son en esa latitud, menores las presiones atmosféricas.

Todos esos factores determinan la existencia de gradientes de presión tanto verticales como horizontales. Se entiende como gradiente vertical la cantidad de metros que hay que ascender o descender para que la presión cambie en 1 torr.

La cantidad de metros que hay que desplazarse horizontalmente para ese cambio de 1 torr se conoce, en cambio como gradiente horizontal.

Esas variaciones son las que generan los vientos locales y la circulación atmosférica global, ya que el aire tiende a moverse en la dirección que más favorece la igualación de las presiones.

¿Qué es el viento?

Aclaremos primero que el viento forma parte en realidad de la circulación atmosférica de la que hablaremos en seguida, pero vale la pena adelantar algunos conceptos previos, y aplicables sobre todo a situaciones locales.

Se define como viento a una masa de aire en movimiento, como resultado de las diferencias de presión entre dos puntos, es decir que se relaciona directamente con el gradiente horizontal de presión, creciendo su velocidad con el aumento del gradiente. Es obvio que el aire se mueve desde las zonas de mayor presión hacia las de menor. El viento toma el nombre del punto cardinal desde el cual procede, de modo que si hablamos de viento sur, sabemos que sopla de sur a norte. No obstante, la dirección siempre adquiere una desviación que depende de la Fuerza de Coriolis que hemos mencionado ya antes, pero que será motivo específico de otro post más adelante.

La velocidad, que como dijimos depende esencialmente del gradiente, se ve modificada por factores como el relieve, entre otros, y se mide con el anemómetro.

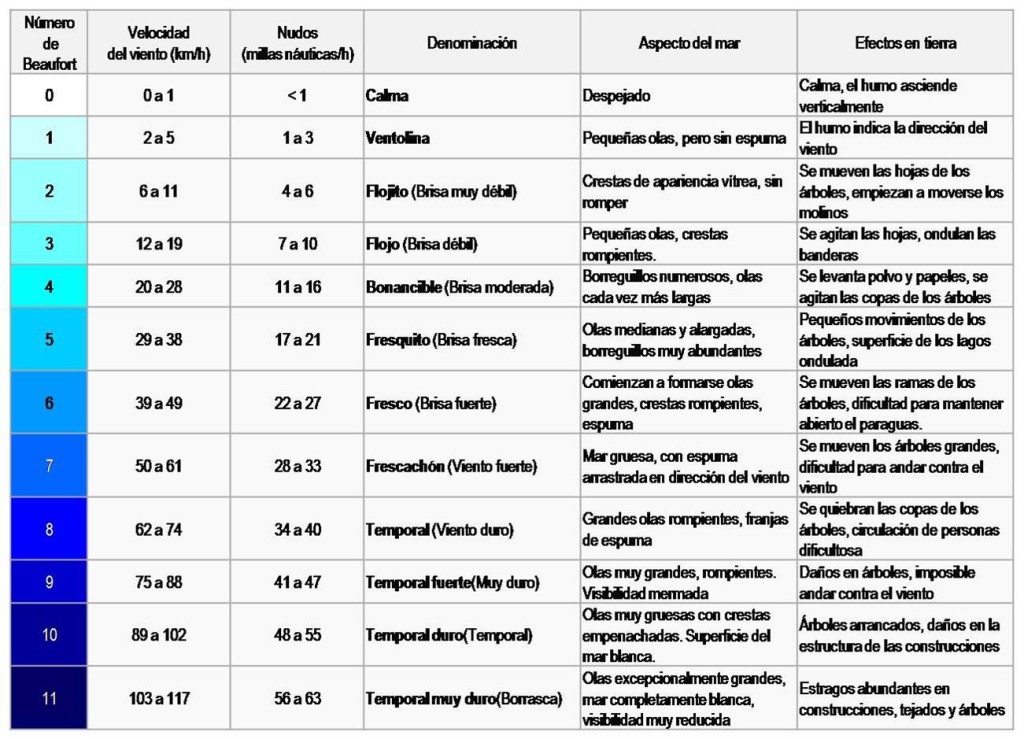

Según las velocidades alcanzadas, el viento va adquiriendo distintos nombres, señalados en la escala de Beaufort. Por cierto se trata de velocidades promedio a lo largo del tiempo de duración del fenómeno, sin embargo existen normalmente aumentos repentinos que cuando ocurren durante un tiempo muy acotado reciben el nombre de ráfagas.

En la Figura 1 se ve una de las versiones de la Escala Beaufort, y digo una de las versiones, porque hay modificaciones en las que se incluye un grado 12, correspondiente a huracanes, con velocidades superiores a las marcadas en la tabla, y cuyos efectos se consideran «catastróficos». No obstante, cabe señalar que existe una escala separada para los tornados que es la de Fujita.

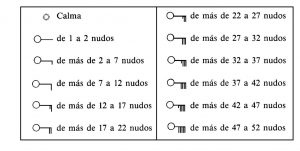

La Figura 2 corresponde a la simbología normalizada para cada grado de la escala.

¿Qué se entiende por circulación atmosférica?

Como ya he dicho más arriba, el viento y numerosos fenómenos locales son obviamente parte de la circulación atmosférica, pero en general se tiende a privilegiar dentro de este último concepto, a los movimientos habituales y de gran compromiso regional, tales como los vientos alisios, por mencionar algunos. Por esta razón, se trata de un tema muy importante y extenso, que profundizaremos en otros posts.

Aqui sólo me referiré a las generalidades de los procesos que rigen esa gran circulación planetaria y que involucran esencialmente al calor y la presión.

Así pues, los procesos que determinan la circulación son:

Advección: es la transferencia horizontal de calor en las partes bajas de la atmósfera, con ejemplos típicos en las corrientes cálidas que se mueven desde el ecuador hacia las áreas circundantes y más frías. Esas trayectorias se ven modificadas por el efecto de Coriolis, que como ya dije, describiremos en detalle en otros posts.

Convección: Es el ciclo esencialmente vertical, en el que el aire se calienta más cuanto más próximo se encuentra a la superficie terrestre, porque el calor específico de las rocas y sedimentos es relativamente bajo. Esa mayor temperatura dilata el aire, con lo que su densidad disminuye y tiende a ascender, llegando a zonas más frías, en que se contrae y desciende otra vez, lo cual genera un ciclo cerrado, que puede ser modificado por agentes externos.

Si bien estos dos procesos son inicialmente térmicos, generan también cambios de presión, y por cierto no actúan de manera aislada, sino que se modifican entre sí, formando un sistema mucho más complejo que lo que les acabo de esquematizar.

Para complicar aún más el panorama, existen los procesos adiabáticos,que implican cambios en el volumen y temperatura del aire, pero sin aportes ni pérdidas significativas de calor. Un ejemplo clarificador ocurre cuando se opera con el inflador de una bicicleta, que caliente el aire en la cámara por compresión, aunque no haya ninguna fuente de calor cercana.

Los fenómenos adiabáticos se relacionan estrechamente con la convección. Cuando el aire desciende, ya dijimos que se comprime, y esa compresión es la que genera calor, sin ninguna fuente externa. El proceso inverso también ocurre

En otras palabras, al comprimirse el aire en zonas bajas, se calienta, mientras que en las zonas altas, donde está más enrarecido, se dilata perdiendo temperatura. En estas situaciones, no hay calor entrante ni saliente, sino que es la energía del trabajo realizado para contraer o dilatar el aire, la que hace variar la temperatura.

¿Qué es la tensión de vapor?

Ya hemos dicho en algún otro momento que los vapores y los gases son elásticos, vale decir que tienden a ocupar el mayor volumen posible, ejerciendo por ende en el sistema que los contiene, una presión también llamada fuerza elástica o tensión.

Esa tensión, cuando se refiere al estado meteorológico, es altamente dependiente de la temperatura del aire, su presión y la circulación.

A su vez, incide notablemente en el proceso de evaporación y de condensación, con lo cual se modifica el ciclo del agua en la naturaleza.

¿Qué es el punto de rocío?

El punto de rocío es el nombre que se asigna a la temperatura en la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire.

Pese a su nombre, el resultado de esa condensación puede ser no solamente rocío sino también niebla, neblina, o inclusive, en temperaturas suficientemente bajas, escarcha.

En la primera parte de este post, que subí la semana pasada, les expliqué los conceptos de humedad absoluta y humedad relativa; pues bien, cuando el aire se satura, es decir que la humedad relativa es igual al 100 %, es cuando se llega al punto de rocío.

La saturación se produce según dos procesos inversos: o bien aumenta la humedad relativa, sin cambiar la temperatura; o bien desciende la temperatura, manteniéndose la misma humedad absoluta del aire, con lo que el porcentaje de la relativa aumenta, porque a menor temperatura, la capacidad de contener humedad es menor. También pueden conjugarse ambas cosas.

Este punto de rocío es de importancia vital, porque existen zonas donde no se producen precipitaciones significativas durante varios años consecutivos, pero la condensación en forma de rocío alcanza para sustentar la vida vegetal, y por ende la de la fauna que de ella depende. Un ejemplo típico es la Puna de Atacama.

¿Cuáles son los principales factores que modifican localmente las condiciones climáticas?

Debo aclarar que aquí sólo mencionaremos los factores que inciden en las variaciones regionales del clima terrestre.

Sobre los factores que generan variaciones y cambios climáticos a nivel del planeta completo, como unidad indivisible, vendrán más adelante otros posts, aunque algo les he venido ya adelantando, pongamos por caso, cuando les hablé de los movimientos planetarios terrestres.

Pero tampoco hablaremos ahora de los factores que inciden muy localmente en cada uno de los elementos mencionados, sino de los que modifican las condiciones climáticas de regiones extensas, y ellos son:

- Altitud, por los efectos que ya mencioné y que se ejercen sobre la distribución de la radiación solar, primariamente.

- Posición respecto a barreras orográficas, como cordilleras y cadenas montañosas que alteran la circulación atmosférica, y que fundalmentamente determinan diferencias en la carga de humedad a uno y otro lado de ellas. Es un ejemplo típico la sombra pluvial, como se denomina a la pendiente oriental de los Andes, donde se generan condiciones de aridez porque la humedad de los vientos procedentes del océano Pacífico se descarga en la vertiente occidental.

- Proximidad o lejanía respecto a las grandes masas de agua, que son moderadoras de los extremos climáticos, por las características térmicas del agua misma, según lo expliqué hace ya tiempo en un post.

- Cubierta vegetal, que es modificadora del clima y a su vez dependiente de él, lo que crea relaciones muy complejas en el sistema.

- Características del material que constituye la superficie del terreno, las cuales inciden sobre el valor del albedo, que he definido antes.

- Grado y características de la urbanización.

Por cierto, todo lo dicho es una síntesis muuuuuyyyyyy apretada, de modo que volveremos una y otra vez sobre estos temas, cada vez con mayor profundidad.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de Imágenes Google, que me direccionó a este sitio.

Las otras dos figuras son también de Google, pero he perdido la pista de su origen.

Los elementos del clima, y factores que los modifican. Parte 1.

Hace algún tiempo les hablé acerca de la diferencia entre tiempo meteorológico y clima, y entre variabilidad climática y cambio climático.

Hace algún tiempo les hablé acerca de la diferencia entre tiempo meteorológico y clima, y entre variabilidad climática y cambio climático.

En ese momento les prometí referirme también al cambio climático con algún detalle. Para eso, hay un camino intermedio que debemos recorrer, y acá comenzamos a hacerlo.

Para eso, hablaremos de los elementos que constituyen el clima, y sus correspondientes factores modificadores.

En este punto, es importante recordarles que en todo sistema, los roles son intercambiables, de modo que el mismo elemento puede ser unas veces agente activo y otras, en cambio, factor modificador, de allí que hablar de elementos en su sentido amplio abarcaría también a los factores, mientras que s.s. es un vocablo prácticamente sinónimo de agente. En cualquier caso, es importante atender al contexto para saber qué rol cumple cada elemento en cada situación.

¿Cuáles son los elementos fundamentales del clima?

Los principales elementos que caracterizan las condiciones meteorológicas en un momento dado, y que definen el clima de una región cuando se las analiza estadísticamente a lo largo de tiempos prolongados, son:

- Radiación solar entrante.

- Temperatura.

- Humedad atmosférica.

- Precipitaciones.

- Presión atmosférica.

- Viento.

- Circulación atmosférica general.

- Tensión de vapor.

¿Qué es la radiación solar entrante?

Antes de seguir adelante, les recomiendo repasar los conceptos de calor, temperatura, calorías, etc, en este post, para que lo que sigue sea más fácil de interpretar.

En principio digamos que la radiación solar es la fuente principal del calor superficial en la Tierra, y como ya dije otras veces, es el motor que hace posibles los procesos exógenos.

La energía emitida por el Sol es radiación electromagnética, y puede presentarse con diferentes longitudes de onda, en el abanico que comprende desde 200 hasta 4000 nanometros, lo que permite su clasificación en: radiación ultravioleta, luz visible y radiación infrarroja.

La radiación ultravioleta, que se conoce también como rayos actínicos, es la de menor longitud de onda (360 nm), implica mucha energía e interfiere con los enlaces moleculares, llegando a alterar las moléculas de ADN, por lo cual es peligrosa para los organismos vivos. Afortunadamente estas ondas son absorbidas mayoritariamente por la parte alta de la atmósfera, especialmente por la capa de ozono.

La radiación visible, o rayos lumínicos, corresponden a longitudes de onda entre 360 nm (violeta) y 760 nm (rojo), y es la responsable de la iluminación natural del planeta.

La radiación infrarroja corresponde a lo que se conoce como rayos caloríficos. Es la de las mayores longitudes de onda y menos energía asociada. No obstante, esa energía es suficiente para aumentar la agitación de las moléculas, y generar el incremento de la temperatura, razón por la cual, son los que en relación con el clima resultan de mayor importancia.

La temperatura superficial terrestre procede pues de esta energía radiante del sol, cuyo monto, si bien está sujeto a variaciones, se mueve siempre dentro de un estrecho entorno, razón por la cual recibe el nombre de «constante solar».

¿Qué es la constante solar?

Se define como tal, a la cantidad de calorías que recibe y absorbe durante un minuto, una superficie oscura de 1 cm2 situada en el límite superior de la atmósfera, cuando los rayos solares inciden verticalmente. Esta constante se mide en langleys, siendo un langley igual a 1 cal gramo/ cm2.

La constante solar adquiere entonces un valor de 2,1 langleys aproximadamente, ya que son 2,1 las calorías implicadas en las condiciones definidas más arriba.

¿Qué puede decirse de la temperatura?

Básicamente es el estado atmosférico que resulta de la radiación entrante, su distribución en el espacio, y por supuesto la pérdida por reflexión hacia el espacio exterior que se conoce como albedo, y no es más que el calor que se pierde para el balance térmico de la Tierra.

Es por eso importante comenzar por explicar cuáles son los factores que afectan la distribución de la radiación solar sobre la superficie terrestre, ya que si bien la energía entrante es la misma para todo el planeta, el calentamiento resultante cambia según la latitud, altitud y pendiente del lugar, fundamentalmente.

Así es que podemos decir que cuanto más alejado está un lugar del ecuador, la temperatura será más baja porque el calor solar se distribuye en espacios cada vez mayores, puesto que los rayos inciden cada vez más oblícuamente.

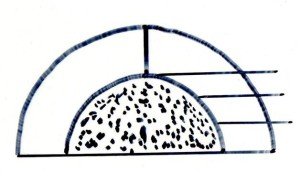

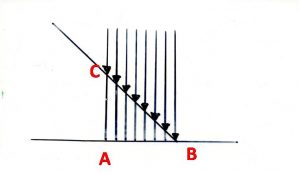

Figura 1

Esto puede verse claramente en la figura 1, si se compara el espacio en el que se derraman los rayos solares con su ángulo de incidencia. En los espacios en que los rayos caen perpendicularmente a la tierra, como sucede sobre el ecuador, el segmento AB, que representa la superficie a calentar, es obviamente menor que el segmento AC, donde puede verse que hay un ángulo distinto a 90° y corresponde a las mayores latitudes.

En la figura 2, puede verse además, que con la creciente oblicuidad de los rayos en las distintas zonas, a medida que nos alejamos del ecuador, aumenta también el espesor de atmósfera a atravesar, con el consecuente aumento de calor que se pierde por reflexión y absorción en ella.

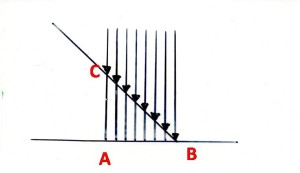

La figura 3, representa una situación similar a la de la figura 1, aunque en este caso se comparan las pendientes: en AB, se ve el espacio de distribución del calor para los rayos entrantes en superficies planas, y en CB, en zonas con pendiente.

En cuanto a la causa principal por la cual la temperatura desciende con la altitud, es sencillamente la menor densidad del aire atmosférico, que al hacerse más pobre en vapor de agua y dióxido de carbono, pierde parte de su capacidad para absorber el calor, que por ende lo atraviesa, calentando menos que a nivel del mar.

Respecto a otros datos, como modo de medir la temperatura, etc, algo les adelanté en el post que ya deben haber repasado, pero quedan aún algunas cosas que vale la pena conocer, como las siguientes:

¿Qué se entiende por temperatura equivalente y por sensación térmica?

Mucha gente cree que la sensación térmica que escuchamos hoy en los partes meteorológicos es un invento reciente, o un dato totalmente subjetivo, pero se equivocan en ambos casos, como verán en seguida. Vayamos por partes y empecemos por definir la temperatura equivalente, que no es otra cosa que la temperatura efectiva (medida en el termómetro) corregida con el valor del calor latente.

Calor latente es el que queda retenido en el vapor de agua presente en el aire en un momento dado. Para el aire totalmente seco, ese valor adicional es cero, pero aumenta progresivamente según crece el porcentaje de humedad, hasta alcanzar un valor máximo de 30° C cuando se alcanza el 100%. Esto genera la sensación de bochorno que hace tan poco tolerable el calor cuando hay suficiente humedad.

Recuerdo el chiste que circulaba en mi infancia, en que se atribuía a alguna vecina entrada en años, el dicho: «No es nada la calor, lo que mata es l’humedá»…y no se equivocaba.

El concepto de temperatura equivalente fue creado en 1932 por Knoche, y fue recuperado con el nombre de temperatura virtual por Battan en 1964.

De todas maneras, era insuficiente para describir la respuesta del cuerpo humano, por lo cual más adelante se generó el concepto de sensación térmica o calor sensible, en el cual se incluyen tanto la temperatura efectiva como el calor latente, y – lo novedoso- la acción refrigerante del viento.

Así es que temperaturas de hasta 50° bajo cero se resisten mejor en Siberia- donde los vientos son escasos- que 20 bajo cero en zonas australes de vientos permanentes y de alta velocidad.

¿Qué es la humedad atmosférica?

Es el vapor de agua que prácticamente siempre está presente en las capas atmosféricas inferiores.

Cuando lo que se mide es la cantidad de vapor de agua realmente presente en 1 metro cúbico de aire, se habla de humedad absoluta, la cual depende de numerosos factores como la temperatura, la presión y el viento. Existe además, un límite o capacidad para contener vapor de agua que no puede superarse, ya que una vez alcanzado, el vapor de agua comienza a condensarse.

Cuando la humedad absoluta y la capacidad máxima, (que es el punto de saturación inmediatamente seguido por la condensación) se relacionan entre sí en la forma de un porcentaje, se habla de humedad relativa, y es la que escuchamos en los partes meteorológicos que difunden los medios.

Así pues, si escuchamos 50% de humedad relativa, la idea implícita es que la mitad del agua que podría contener un metro cúbico de aire, dadas las condiciones reinantes, está efectivamente presente en él.

¿Qué son las precipitaciones y de qué tipo hay?

Cuando por la razón que sea, el aire húmedo se enfría, o bien se alcanza una saturación, el vapor de agua se condensa en forma de gotas minúsculas que se van reuniendo hasta que su peso es suficiente para provocar la caída, en el fenómeno que se conoce como precipitación.

Las precipitaciones se miden en mm por unidad de superficie, porque su medición se realiza precisamente por la altura de agua alcanzada en el recipiente conocido como pluviómetro.

Las formas generales de precipitación son:

- Rocío: término que se usa en referencia a una condensación en cantidades ínfimas (1 a 2 mm), y que se deposita sobre las superficies frías.

- Lluvias: son precipitaciones en estado líquido, y existen de ellas numerosas clasificaciones según su origen, duración, intensidad, etc., que iremos viendo en otros posts.

- Escarchas, escarchillas, nevadas y granizo son formas sólidas de precipitación, que como es obvio, tienen lugar cuando la temperatura del aire está por debajo del punto de congelamiento, o muy próxima a él. Las escarchas no son otra cosa que películas de rocío congelado sobre la superficie terrestre, mientras que las escarchillas ocurren sobre elementos altos, como ramas, cables, tejados, etc., quedando así parcialemnte suspendidas.

Ya llegados a este punto, podemos tomarnos un recreo hasta el próximo lunes, cuando responderemos a las siguientes preguntas:

¿Qué es la presión atmosférica?

¿Qué es el viento?

¿Qué se entiende por circulación atmosférica?

¿Qué es la tensión de vapor?

¿Qué es el punto de rocío?

¿Cuáles son los principales factores que modifican localmente las condiciones climáticas?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de Imágenes Google, que me direccionó a este sitio.

Los suelos como indicadores climáticos.

Este trabajo debe citarse como:

Sanabria, J.A.; Argüello, G.L.; Dasso, C.2004. »Suelos: indicadores climáticos del Holoceno, en la Plataforma Basculada, Cba, Argentina». Actas del XIX Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo Paraná. Resumen expandido: pág.356. Trabajo completo en C.D.

Congreso de suelos de Paraná resumen y Trabajo Juntos2004res by

¿Qué es la lluvia ácida?

¿Qué se entiende por lluvia ácida?

¿Qué se entiende por lluvia ácida?

Es esencialmente una precipitación pluvial, (aunque puede ser también nival o sólida, en caso de tratarse de granizo, y hasta generarse como sublimados en ausencia de verdaderas precipitaciones) cuyo pH es inferior a 5,6. Les recuerdo que precisamente es el agua pura la que se usa como referencia del valor neutro de pH que corresponde a 7. Por arriba de ese punto, las sustancias son básicas, y por debajo, son ácidas.

Ciertamente, conviene agregar que el agua de lluvia nunca es químicamente pura, según explicaré más abajo, de suerte que su pH normalmente ronda valores en un intervalo entre 6 y 5,6.

¿Cómo se produce la lluvia ácida?

De manera muy esquemática pueden verlo en la foto, que seleccioné entre las muchísimas posibles que me ofrecía Internet, porque fue la única en la que encontré las fuentes naturales (los volcanes, por ejemplo), además de las artificiales, como responsables de emisiones que acidifican el agua de lluvia.

Algo digno de celebrarse, sin duda, porque siempre se ve un sesgo muy pronunciado y antropocéntrico en la información ambiental. Por eso me gustó, y aprovecho para repetir una vez más: no somos los únicos contaminadores, ni los más poderosos, aunque eso nos duela en el amor propio, que pretende hacernos el centro absoluto de cuanto ocurre en el planeta. Mal que nos pese, no lo somos, afortunadamente.

La lluvia ácida resulta de la combinación química entre la humedad contenida en el aire y los óxidos de nitrógeno, azufre, y hasta carbono, que en estado gaseoso forman parte de la composición atmosférica en un momento y lugar dados.

Esa interacción entre los mencionados óxidos y los oxidrilos presentes en la humedad atmosférica y/o el agua de lluvia. genera los siguientes ácidos: nítrico, sulfuroso, sulfúrico y más habitualmente carbónico. Cuando esos compuestos químicos caen a la tierra debido a las precipitaciones, se habla, en términos generales, de lluvia ácida.

¿Desde cuándo se conoce este fenómeno?

La primera descripción científica de este fenómeno data de 1965, y por su novedad llegó a suponerse que era totalmente causada por la actividad humana. Luego de algunos años de debates y profusión de investigaciones, pudo establecerse que existe un alto componente natural en el fenómeno, no obstante lo cual, es cierto que se ha visto incrementado desde los inicios de la era industrial

¿Cuáles son las reacciones químicas que producen lluvias ácidas?

Comenzaremos por analizar las reacciones y transformaciones químicas a partir del azufre (S), nitrógeno (N) y carbono (C) que se encuentran en la atmósfera, e inicialmente se combinan con el oxígeno, que es uno de los dos componentes principales del aire. La procedencia del S, N y C será motivo de la siguiente pregunta y su correspondiente respuesta.

Cuando hay azufre presente en el aire, éste se oxida a dióxido de azufre.

S + O2 = SO2

Puede ocurrir también que el dióxido de azufre llegue a la atmósfera directamente como tal.

El dióxido de azufre se oxida desde su fase gaseosa por reacción con el radical hidroxilo, generando trióxido de azufre que se convierte rápidamente en ácido sulfúrico (H2SO4) al reunirse con el agua, todo según las siguientes reacciones:

SO2 + OH= HOSO2

HOSO2 + O2 = HO2 + SO 3

SO3 + H2O = H2SO4

El óxido nitroso (NO) se forma por reacción entre el oxígeno y el nitrógeno, que son precisamente los dos componentes principales y naturales de la atmósfera, cuando hay elevadas temperaturas.

O2 + N2 = 2NO

Hay luego más oxidación, y posteriormente el óxido nítrico combinado con agua, genera ácido nítrico (HNO3), que por ser soluble, reinicia el ciclo, todo según las siguientes reacciones:

O2 + 2NO = 2NO2

3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO

El carbono, que se libera en el aire como dióxido de carbono (CO2), se combina con el agua, generando ácido carbónico:

CO2 + H2O = CO3 H2

¿De dónde proceden los elementos químicos que causan la lluvia ácida?

Muchos de ellos son componentes absolutamente naturales, como es el caso del CO2 que es resultado de la respiración de los seres vivos, y su emisión crece con el aumento de la población.

También los compuestos de S y N pueden generarse sin que el hombre tenga injerencia alguna, directamente de los fenómenos volcánicos y postvolcánicos.

Todos esos compuestos, producidos naturalmente pueden recorrer grandes distancias desde el sitio de producción, a favor de los vientos, hasta alcanzar lugares a cientos o miles de kilómetros donde se precipitan como rocío, lluvia, llovizna, granizo, nieve, niebla o neblina.

Según el grado de concentración de los elementos acidificantes, el pH puede descender tanto como para alcanzar un valor de 3.

Otros generadores de compuestos acidificantes son las emisiones de residuos de combustión de hidrocarburos usados como fuente de energía, o contaminantes procedentes de fábricas, y vehículos de combustión.

Los incendios forestales y quemas de pastizales liberan también óxidos de nitrógeno, aun en zonas alejadas de la industrialización, y pueden ser naturales o provocados por el hombre.

¿Qué efectos tiene la lluvia ácida?

Sobre los suelos, el efecto depende en gran medida de la condición preexistente del material original. Si la precipitación ocurre sobre terrenos graníticos o del grupo de los granitoides, la acidez de la lluvia acentúa la del terreno original; mientras que en rocas basálticas hay algún grado de compensación entre acidez y basicidad.

En general la acidificación del agua en lagos, ríos y mares dificulta el desarrollo de vida acuática y afecta también a la vegetación y a toda la cadena alimentaria.

Existe además un efecto corrosivo, afectando paisajes carbonáticos y monumentos y edificaciones construidas con mármol o caliza.

Por otra parte, el enriquecimiento de H+ en los suelos cambia su capacidad de intercambio catiónico, con lo cual afecta el balance de los nutrientes esenciales y su disponibilidad para las plantas.

¿Hay estrategias aplicables para su control?

Sí las hay, pero en muchos casos implican costos adicionales, como por ejemplo la instalación de catalizadores que disocian el óxido antes de emitirlo a la atmósfera, y la reducción al máximo del contenido de azufre en los combustibles.

Por supuesto el control de las emisiones fabriles y la ampliación del sistema de transporte eléctrico también aportan a disminuir la acidificación de la lluvia.

Otra estrategia posible es no agregar tantas sustancias químicas que pueden ser potenciales contaminantes, en los terrenos cultivados.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.