Entradas con la etiqueta ‘Ciencia’

Otra joyita bibliográfica

No hace mucho les presenté un libro que había descubierto hurgando en una venta de usados de las que cada tanto realiza la biblioteca de la Alianza Francesa de Córdoba; que me parece una joyita por su antigüedad.

No hace mucho les presenté un libro que había descubierto hurgando en una venta de usados de las que cada tanto realiza la biblioteca de la Alianza Francesa de Córdoba; que me parece una joyita por su antigüedad.

Hoy les subo un pdf de otra joya inapreciable, que me envió en pdf y por mail un lector del blog llamado José Eduardo. Él sabrá que lo estoy mencionando y le estoy agradeciendo aquí.

Volviendo a esta joya, data de 1802, nada menos, lo que lo hace una verdadera reliquia por un lado, y provee muchas lecturas curiosas por el otro.

De ambos libros, no podré menos que subir muchos posts comentando los contenidos particularmente interesantes y/o curiosos.

Es decr que si no se toman el trabajo de leer el texto que les incluyo, igualmente en algún momento disfrutarán conmigo de algunos de sus contenidos, pasados por el tamiz de mi propia observación, y con mis propios comentarios al respecto.

Y agradezco una vez más la paciente búsqueda de José Eduardo, que explorando la red encontró esta perla invalorable.

Librorocas solidas by Graciela L. Argüello

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Robert Boyle y su aporte a la ciencia básica.

Hoy quiero que charlemos sobre uno más de los muchos pensadores que, varios siglos atrás, fueron consolidando las bases científicas sobre las cuales todo el edificio posterior del conocimiento- y dentro de él, la Geología- habría de sustentarse.

Hoy quiero que charlemos sobre uno más de los muchos pensadores que, varios siglos atrás, fueron consolidando las bases científicas sobre las cuales todo el edificio posterior del conocimiento- y dentro de él, la Geología- habría de sustentarse.

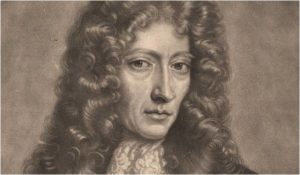

Nuestro «invitado» de hoy es Robert Boyle.

¿Cuál era el estado de la ciencia antes de sus aportes?

Ya desde el comienzo de la humanidad, se conocieron fenómenos físicos y químicos, de una manera insensible y puramente pragmática.

Efectivamente, la combustión, la fundición y aleación de metales, y muchos otros procesos se fueron descubriendo y aplicando a múltiples usos en la vida cotidiana. No obstante, casi todos eran atribuidos a caprichos o a regalos mágicos de los dioses, cuando no directamente a manifestaciones de la divinidad. Así es que hubo adoradores del fuego, o explicaciones místicas para cosas tan naturales como la precipitación de las sales, o las formas cristalinas de mayor simetría y belleza.

Sólo hacia la Edad Media, comenzó a surgir un interés más sistemático por comprender y manipular los fenómenos físicos y sobre todo químicos, que dio lugar al nacimiento de una disciplina conocida como Alquimia, cuyo principal interés era transformar elementos de fácil disponibilidad en oro.

Si bien se trataba de una actividad que tenía mucho de pensamientos místicos y mágicos, algunos de sus descubrimientos, casi siempre fortuitos, abrieron nuevos caminos para una especulación científica incipiente.

Aun inmersos en ese contexto pseudocientífico, se destacaron algunos cultores del pensamiento lógico, que además incursionaron en la experimentación, entre los que merecen una mención Torricelli, Guericke, y por supuesto Sir Bacon, a quien se considera el padre del empirismo filosófico y científico. De todos ellos hablaremos alguna vez. Pero hoy, de entre esos precursosres, he seleccionado a Boyle.

¿Quién fue Robert Boyle?

Las razones por las que Boyle destaca en la historia de la ciencia son múltiples, pero podemos resumir algunas: criticó de modo fundamentado los caprichosos postulados de los alquimistas, y dio nacimiento a la verdadera ciencia química, sobre todo al dar la primera definición moderna de elemento químico, al que describe como sustancia que no puede ser dividida en otras que la compongan. Se trataba de un concepto por entonces revolucionario y resistido por los alquimistas, que veían así derrumbada su construcción y sobre todo, definitivamente invalidado su objetivo principal.

Fue esa noción de elemento químico, la que sentó las bases imprescidibles para la posterior generación de la tabla periódica.

¿Qué sabemos de su vida?

Robert Boyle nació el 25 de enero de 1627, en Lismore, Irlanda, siendo el menor de los catorce hijos del conde de Cork, un noble de rancio abolengo y cuantiosa fortuna, circunstancias ambas que facilitaron su formación científica.

Era un niño enfermizo, reflexivo, y con una fuerte inclinación religiosa, todo lo cual contribuyó también a que dedicara casi todos sus esfuerzos al estudio, destacándose siempre durante los tres años en que fue alumno del King’s College, de Eton.

Cuando Robert tenía apenas doce años, estalló un violento conflicto entre los realistas y los puritanos, y su padre, para alejarlo del peligro – y, digámoslo, también del mal ejemplo de sus hermanos mayores, de costumbres bastante libertinas- decidió enviarlo al continente para continuar sus estudios en Ginebra, Suiza, hacia donde lo acompañaron su hermano Francis y su tutor Marcombe. Ginebra era por entonces la sede del calvinismo, y Boyle abrazó el puritanismo.

Luego de un año y medio, fue a Italia, donde le tocó presenciar el licencioso carnaval de Florencia en 1641. Escandalizado, volvió a Ginebra, con su interés científico más afianzado que nunca. No obstante, las luchas político- religiosas de Irlanda estaban afectando el patrimonio familiar, y en 1644 decidió volver a Irlanda, para lo cual debió vender algunas joyas de gran valor.

Todavía en medio de la gran agitación política, la hermana de Robert, Lady Ranelagh, consiguió para él un salvoconducto que le permitió retirarse a Stalbridge, una casa de campo de los Cork. Por entonces, y con 19 años, Boyle escribió sus Occasional Reflections (Reflexiones ocasionales), obra de corte teológico moralista que podría haber sido un primer paso de un camino religioso. Afortunadamente, la ciencia lo atrajo más, y cuando su padre le legó la propiedad de Stalbridge, Robert la usó como retiro donde profundizar sus estudios científicos, llegando a ser un miembro destacado de una sociedad de estudiosos conocida como «Colegio Invisible».

Dicho grupo científico se reunía ocasionalmente a discutir sus teorías en Londres, en el Gresahm College, o bien en la Universidad de Oxford, a donde Boyle se trasladó en 1654, para ocuparse sobre todo del problema del vacío, tema del que hablaremos en el punto siguiente.

Volviendo a la biografía de Boyle, podemos agregar que en 1661 publicó el primer libro verdaderamente moderno de química, titulado «The Sceptical Chymist» (El Químico Escéptico) donde reunió la descripción de la mayoría de sus descubrimientos. En la segunda edición, aparecida en 1662, presenta su ley sobre la relación entre el volumen de un gas y su presión.

En el año 1663, el Colegio Invisible se convirtió en la Real Sociedad de Londres, cuya función era claramente de investigación científica, y Carlos II de Inglaterra designó a Robert como miembro del consejo de esa Sociedad, de la que en 1680 fue elegido presidente. No obstante, no quiso aceptar el cargo por diferencias acerca del juramento.

En 1666, publicó una obra titulada «Origin of forms and qualities» (El origen de las formas y cualidades), en donde defiende el concepto de átomo, y esboza una proto-teoría atómica.

Todo el tiempo siguiente, continuó estudiando y sentando principios fundamentales para la ciencia, y diseñando aparatos y experimentos de gran valor para la evolución del conocimiento.

En 1689 su salud se fue haciendo más precaria hasta que el 30 de diciembre de 1691 murió de parálisis en Londres.

¿Qué podemos decir de su estudio sobre el vacío?

En la época en que Robert Boyle abordó el tema, los científicos estaban divididos en dos escuelas de pensamiento: los «vacuistas», partidarios de un universo con grandes espacios vacíos, con partículas en concentraciones dispersas en él; y los «plenistas», entre ellos Descartes, que asumían un mundo en el que no existía espacio alguno en que no estuviera ocupado por alguna forma de materia.

Boyle se propuso probar su convicción a través de un experimento indiscutible. Para eso, debía crear un espacio sin materia en el que se pudiera experimentar. Si bien Guericke había creado en 1654 una «bomba de vacío», ésta sólo funcionaba dentro del agua, lo que dificultaba posteriores experiencias.

Fue con la ayuda de Roberto Hooke, que Boyle logró diseñar y fabricar una bomba de vacío que abrió la puerta a nuevas experiencias científicas, y que es la primera que se conoce en la historia.

¿Qué antecedente reconoce la ley de Boyle y Mariotte?

Ya Henry Power, en 1661 había adelantado el concepto de la ley de Boyle y Mariotte, cosa que el propio Boyle reconoció al incluir en su publicación una referencia al documento escrito por aquél, y que le servía de antecedente. Lamentablemente, por error atribuyó esa publicación a Richard Towneley.

No obstante, fue Robert quien demostró el principio, ejecutando numerosas pruebas en la bomba de vacío que recientemente habían creado él y Hooke.

¿Por qué esa ley lleva también el nombre de Mariotte?

La ley de Boyle expresa que: «El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre él». Las numerosas aplicaciones y consecuencias de esta ley serán tema de otros posts en el futuro. Ahora sólo agreguemos unas pocas informaciones más.

Ahora bien, cuando Boyle enunció la ley, no especificó que todos sus experimentos para demostrar la relación entre el volumen de un gas y la presión aplicada, fueron realizados a temperatura constante. Puede que lo haya dado por supuesto, o que no haya advertido la importancia del punto.

Lo cierto es que en 1676 otro físico, el francés Edme Mariotte (1630-1684), repitió los resultados, comprobando la veracidad del postulado original, pero acotando que la relación establecida sólo es válida si se mantiene constante la temperatura.

La formulación matemática de la ley se expresa como:

P.V=constante, si y sólo si la temperatura no varía.

Recordemos que lo que dice la fórmula significa, en buen romance, que si P aumenta, V disminuye, de modo que su producto sea invariable.

Es en definitiva por esa importante acotación que la ley originalmente de Boyle, se conoce hoy como Ley de Boyle y Mariotte.

¿Qué podemos agregar sobre Boyle?

Su obra El químico escéptico, es considerada fundacional en la historia de la Química. Pero hay también aportes en el campo de la física, como la ley de la que ya hablamos, el descubrimiento del rol del aire en la propagación del sonido, el reconocimiento de la fuerza expansiva en la congelación del agua, estudios sobre la densidad relativa, la refracción en cristales, la electricidad, el color, la hidrostática, etc. Como ya habrán advertido, muchos de estos temas tienen relación directa con la Geología.

Descubrió también los indicadores, reactivos que permiten distinguir los ácidos de las bases, y -muy importante para la ciencia que amamos- en 1659, perfeccionó la bomba de aire para hacer el vacío que se utilizó en la minería para eliminar el agua que muchs veces inunda las galerías en explotación.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

La revolución copernicana.

Si bien la influencia de Copérnico no es específicamente sobre el conocimiento geológico, éste no puede terminar de aprehenderse sin el marco universal en el que la Tierra está inmersa.

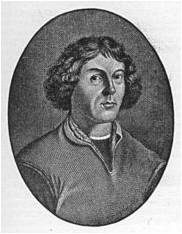

De allí, que siendo Copérnico considerado como el padre de la astronomía moderna, no podemos menos que arrojar una mirada sobre su vida y su obra.

¿Qué conocemos acerca de la vida de Nicolás Copérnico?

Empecemos por señalar que se lo conoce con diversos nombres en el mundo, ya que sus obras se tradujeron luego de su muerte, a lo largo de toda Europa, y con esas traducciones, también su nombre se modificó. Siendo el polaco su idioma original, tal vez la forma más fiel de mencionarlo sería Mikoíaj Kopernik; sin embargo, se lo conoce mejor por la designación en latín, que era por entonces el idioma de la ciencia, es decir, Nicolaus Copernicus; en alemán, su nombre se cambió a Niklas Koppernigk; y los hispanoparlantes lo recordamos como Nicolás Copérnico.

Nació en Toruí, por entonces parte del imperio de Prusia, y hoy conocido como Thorn, y parte de Polonia, el 19 de febrero de 1473. Murió en Frombork, (ex Prusia, hoy Polonia) el 24 de mayo de 1543.

Era miembro de una familia extremadamente pobre, que jamás podría haberle costeado estudios superiores, pero un tío suyo, obispo de Frauenberg, lo tomó bajo su protección, hecho que le permitió estudiar en la Universidad de Cracovia entre los años 1491 y 1494, con el matemático Wojciech Brudzewski.

Más tarde, en Italia asistió a la Universidad de Bolonia entre 1496 y 1499, donde estudió Derecho, Medicina, Griego y, Filosofía; pero quiso el destino que comenzara a trabajar como asistente del astrónomo Doménico da Novara, descubriendo así su principal vocación, la que lo haría inmortal, y cambiaría el curso de toda la historia científica posterior.

Un dato curioso, es que en el año 2005, arqueólogos polacos afirmaron que eran suyos los restos que se encontraron enterrados en la catedral de Frombork. Recién en 2008, esto pudo confirmarse por el análisis comparativo entre un diente y parte del cráneo, con un pelo -casi seguramente suyo- encontrado entre las páginas de uno de sus manuscritos.

Expertos en medicina forenses reconstruyeron su rostro, sobre los restos óseos, y ésta fue la confirmación final, puesto que se notó una gran coincidencia entre la reconstrucción y los retratos de la época.

El 22 de mayo de 2010, esos restos ya identificados fueron objeto de un solemne funeral en una misa dirigida por Józef Kowalczyk, nuncio papal en Polonia, y un segundo entierro en la misma Catedral de Frombork, pero esta vez, con una muy merecida lápida de granito negro, en la que reza que allí yace el fundador de la teoría heliocéntrica

¿Cuál fue su gran aporte a la ciencia?

Tal vez con el antecedente de los estudios de Pitágoras, que muchos siglos antes había señalado al sol como centro del sistema, Copérnico se atrevió a desafiar el modelo imperante, descrito por Ptolomeo. Modelo, por otra parte, que convenía al pensamiento religioso según el cual, considerando al hombre la culminación absoluta de la creación, no se resignaba a colocarlo en un planeta sin protagonismo astronómico.

Otros estudiosos antes que Copérnico intentaron resucitar las ideas pitagóricas, pero sólo él pasó más de veinte años realizando observaciones, y mediciones tan meticulosas, como para permitirle al fin formular su teoría heliocéntrica, en oposición al geocentrismo ptolemaico.

Según el paradigma copernicano, que revolucionó la ciencia, la Tierra no es sino uno más de los planetas que giran en órbitas aproximadamente circulares, alrededor del Sol.

Reconocer las verdaderas relaciones interplanetarias, y la dinámica de todo el Sistema Solar, fue lentamente aportando importantes explicaciones a muchos de los procesos geológicos. Tanto es así, que hoy sabemos que toda la dinámica exógena reconoce como principal motor a la energía solar.

¿Qué consecuencias tuvo?

Pues una verdadera revolución, comparable a la que mucho más tarde causaría Darwin con su teoría sobre la evolución de las especies.

De hecho, significó el derrumbe de todo el edificio ptolemaico, avalado por la iglesia, y por siglos de reinado de la autoridad aristotélica en materia de pensamiento filosófico.

Como todo cambio, fue muy resistido por los «sabios» de la época…Tal vez fue por eso que Copérnico pasó tantos años revisando sus textos, antes de atreverse a liberarlos a la imprenta. De hecho, la impresión se realiza en 1542, y él fallece el año siguiente, antes de conocer los verdaderos alcances de su teoría…y salvándose posiblemente por eso de una eventual persecución religiosa.

¿Quiénes continuaron con su teoría?

Desde luego, muchos eran los errores de esa primera formulación copernicana. Detalles como asumir órbitas circulares para los planetas, por ejemplo, o el desconocimiento de varios cuerpos planetarios que tardarían varios años en ser descubiertos, entre otros.

Pero el primer paso ya se había dado, y el marco conceptual había abierto las puertas a otras mentes preclaras que seguirían sus pasos. Astrónomos psoteriores como, Kepler, Galileo, Newton y tantos más.

Y entre los primeros seguidores, pero también críticos, figuran Roberto Recorde y por supuesto Tycho Brahe, de quien hablaremos en un post específico en algún momento.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta página.

Anselmo Windhausen, pionero de la geología argentina

Si ustedes conocen algo de la historia de la Geología en Argentina, sabrán entonces que toda esa ciencia se desarrolló a partir de la llegada de una generación de geólogos alemanes que se instalaron principalmente en la Academia nacional de Ciencias, en Córdoba, y consecuentemente fueron también docentes en la Universidad Nacional de Córdoba, orgullosa heredera de esa tarea de avanzada.

Si ustedes conocen algo de la historia de la Geología en Argentina, sabrán entonces que toda esa ciencia se desarrolló a partir de la llegada de una generación de geólogos alemanes que se instalaron principalmente en la Academia nacional de Ciencias, en Córdoba, y consecuentemente fueron también docentes en la Universidad Nacional de Córdoba, orgullosa heredera de esa tarea de avanzada.

Windhausen no fue de los primeros en llegar, sino que era parte de una segunda importación que le abriría las puertas a estudiosos que fueron luego próceres de la investigación geológica.

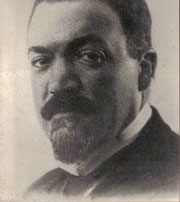

El Dr. Anselmo Windhausen (1882-1932) llegó a nuestro país desde su Alemania natal cuando apenas contaba con 27 años de edad y era ya un destacado Geólogo.

Su arribo se produjo al iniciarse el siglo XX, y desde ese momento, hasta su muerte prematura, recorrió nuestro país, abogando por la investigación petrolera en Plaza Huincul; relevando entre otros muchos sitios el Bosque Petrificado de Jaramillo, en Santa Cruz, cuyo nombre sería luego cambiado a Bosque Petrificado Cerro Cuadrado; y recomendando la explotación del lignito en el sitio que daría nacimiento al yacimiento carbonífero de Río Turbio.

Como si eso no alcanzara para convertirlo en una figura gigantesca en la Geología Americana, colaboró además en 1923 con el científico sudafricano Alexis du Toit, quien dio pruebas vitales para sustentar la teoría de la deriva de los continentes, de Alfred Wegener.

Fue también Windhausen un adelantado en la aplicación de ese paradigma, antecedente inmediato de la Tectónica de Placas, al estudio de la geología sudamericana.

En 1925 fue miembro co-fundador de la Sociedad Argentina de Geografía (GAEA), y co-editor de su revista. En 1926 fue designado profesor de Geología y Paleontología en la Escuela del Doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

En 1928, la Sociedad de Geografia de Berlín le concedió (compartida con Fritz Khuehn) la medalla «Gustav Nachtigal» por su significativo aporte a las ciencias de la Tierra.

Pero su obra cumbre, la que le valió póstumamente el Segundo Premio Nacional de Ciencias, fue su libro en dos tomos denominado «Geología Argentina» (Ed. Peuser, Buenos Aires) que apareció en dos sucesivas entregas de 1929 y 1931.

Fue también tan adelantado como para proponer a YPF un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba para generar un programa de becas para estudiantes de Ciencias Naturales. Muchos son los geólogos argentinos que se recibieron gracias a esas becas.

Cuando aún no había cumplido 50 años, falleció en el Hospital Alemán de Buenos Aires el 2 de abril de 1932.

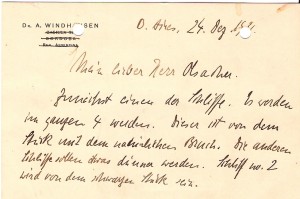

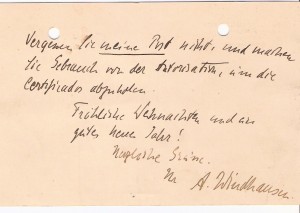

De allí, lo invalorable de esta nota, firmada de su puño y letra, que hoy obra en mi poder, gracias al rescate del Dr Juan González Segura, quien -luego de sucesivos traspasos de un docente a otro- terminó heredando el escritorio que fuera de Windhausen.

Afortunadamente, al recibir ese mueble, el Dr Gonzalez Segura hizo una revisión cuidadosa de papeles que otros habrían tirado sin más a la basura. Por eso encontró entre otras cosas, este valioso documento, del que seré depositaria hasta el día en que Windhausen tenga su propio museo, ya que tantos otros personajes de mucha menos estatura lo tienen en Argentina.

Vean ustedes, por favor, la fecha que consta en el sobre donde fue conservada esta reliquia. Reza 24 de Diciembre de 1931, de donde puede deducirse que tal vez fuera la última nota que le envió a quien era en ese momento su colega docente, el Dr. Olsacher, el cual la archivó en una carpeta (de allí las perforaciones que se notan en el escaneo) que quedó por años en el escritorio del que les hablé.

Está, obviamente, escrita en alemán, pero me dio más trabajo traducirla que si hubiera estado en chino, porque la letra, por momentos es casi indescifrable. De hecho, hay palabras que sólo puedo decir que creo que dicen lo que traduje, pero no puedo jurarlo.

Aquí les presento los escaneos del sobre en que se conservó la nota, y del frente y dorso de la ficha en la que está escrita la misiva. Más abajo incluyo la traducción que pude hacer en función de lo que me parece leer en alemán.

Bueno, ahora, la traducción que pude hacer después de tratar de descifrar la letra, quedó así:

Bueno, ahora, la traducción que pude hacer después de tratar de descifrar la letra, quedó así:

B. Aires, 24 Diciembre 1931.

Mi estimado Señor Olsacher

Adjunto uno de los cortes. Serán en total cuatro. Éste es del estrato con la fractura incipiente. Los otros cortes pueden ser útiles. El corte N° 2 será de la capa negra.

No se olvide de mi correo, y utilice la autorización para retirar el certificado.

Feliz Navidad y buen Nuevo Año.

Cordiales saludos.

A. Windhausen

La foto que ilustra el post es del mismo sitio del que tomé la información biográfica que he resumido en el post, y que pueden visitar haciendo click aquí si desean conocer más detalles.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

10 tips para tener en cuenta a la hora de redactar informes de trabajo.

Hace ya mucho tiempo, y a instancias del Pulpo, redacté un post en el que di los lineamientos generales para redactar un informe sobre un trabajo profesional, fundamentalmente -aunque no exclusivamente- resultante de la investigación científica.

Hace ya mucho tiempo, y a instancias del Pulpo, redacté un post en el que di los lineamientos generales para redactar un informe sobre un trabajo profesional, fundamentalmente -aunque no exclusivamente- resultante de la investigación científica.

Ese post resultó uno de los más convocantes, y por supuesto tuvo muchos comentarios, entre los cuales destaco el de Rosalba, quien me pidió que actualizara información para abarcar más aspectos del tema. Pues bien, aquí está una primera ampliación sobre el tópico.

Les recomiendo que lean primero aquel post del que les hablaba, ya que no repetiré ahora lo que allí ya expuse, sino que me referiré a diez puntos a tener en cuenta, sobre todo, mencionando los errores comunes que se deben evitar.

1. Prestar atención al estilo literario pertinente.

El modo en que se redactará un escrito depende fundamentalmente del destinatario. Yo puedo aquí, en el blog, imaginar un lector que espera un lenguaje amigable, y al que puedo dirigirme como si tuviéramos una charla informal; pero jamás podría enviar un trabajo para publicar en una revista científica, redactado de la misma manera.

Y tampoco podría informar a alguien que me ha contratado para evaluar los suelos de su lote, escribiendo por ejemplo: «yo que vos, no edificaría en la parte sombreada del mapa…»

Para todas las situaciones formales, debe preferirse el estilo impersonal, y la voz pasiva. Digamos por ejemplo que si yo no estuviera escribiendo un blog tan coloquial como éste, la oración que lo inicia debería haber sido de una de las dos formas siguientes:

Hace ya mucho tiempo, y a instancias del Pulpo, se redactó un post en el que se dieron los lineamientos…

Hace ya mucho tiempo, y a instancias del Pulpo, fue redactado un post en el que se dieron los lineamientos…

¿Se entiende? (Preguntas como ésta tampoco aparecerán en un informe o en un trabajo científico).

2. Prestar atención a la ortografía.

Ningún editor publicará un trabajo con errores de ortografía, y nadie contratará por segunda vez a un profesional que le presente un informe plagado de barbaridades ortográficas. Además, hay textos que son un insulto a la vista para cualquier lector, de modo que este punto es básico.

No es suficiente pasar un corrector de Word o similar, ya que esas herramientas no distinguen las funciones gramaticales de las palabras que revisan, de tal manera que si se da el caso de partículas que en una situación llevan acento y en otra no, el corrector aceptará ambas, aunque haya error en eso. Por ejemplo, la palabra mas lleva o no acento, según sea adverbio de cantidad o conjunción adversativa, respectivamente. El problema es que la herramienta de Word no distingue cuál es el caso.

Por eso, sólo caben dos alternativas: o aprender las reglas ortográficas y aplicarlas, o contratar a un corrector humano (¡pero que sea bueno, por favor!). De eso sé bastante, porque mis estudios universitarios fueron solventados con trabajitos de esa clase, además de las traducciones y clases de idiomas… y debo decirles que esa tarea era muy rentable por ese entonces, porque todavía no éramos muchos.

3. No redactar párrafos excesivamente largos.

Cuando un párrafo se hace excesivamente largo, suceden dos cosas igualmente indeseables: se pierde la atención del lector por un lado, y se oscurece el significado, por el otro.

Si se desea agregar mucha información, es preferible hacerlo a través de oraciones cortas, separadas por puntos, antes que llenar el párrafo de aclaraciones, ya sea entre guiones, comas o paréntesis.

Por supuesto, tampoco se debe caer en el extremo de enunciar una tras otra, una colección de oraciones inconexas. Ninguno de los extremos es bueno, pero ¿cómo saber si estamos abusando de las aclaraciones? Si en un párrafo aparecen una y otra vez expresiones como «el cual», «el mismo», «cuyo», «por lo cual», y similares, es señal de que hacen falta algunos puntos para separar mejor las ideas a expresar.

Imaginen algo así:

«El patrón de drenaje del área superior de la cuenca, la cual se extiende por muchos kilómetros entre las localidades más importantes, mencionadas más arriba, y del cual podrá presentarse un análisis más detallado tan pronto como la fotogrametría de la zona- actualmente en vías de realización en el laboratorio pertinente- puede caracterizarse de modo general como rectangular, si bien localmente…»

El precedente es un párrafo imaginario, pero no dista mucho de algunos que me toca a menudo corregir, y coincidirán conmigo en que es, por lo menos, oscuro.

Eso mismo se entiende mejor si se usan oraciones cortas y completas en sí mismas.

Algo como:

«El área superior de la cuenca se extiende por muchos kilómetros entre las localidades más importantes, mencionadas más arriba. Su patrón de drenaje puede caracterizarse de modo general como rectangular, aunque con cambios locales. Un análisis más detallado se presentará tan pronto como se complete la fotogrametría de la zona, actualmente en curso en el laboratorio pertinente».

4. Prestar atención a los signos de puntuación.

Por más que mucha gente lo ignore, las comas, los puntos, puntos suspensivos, etc., tienen sus propias reglas de uso, que deben respetarse. No se trata de ponerlas azarosa ni caprichosamente, al menos en los textos formales. En las prosas literarias o coloquiales existe más libertad, pero no es así en los párrafos científicos.

Una consideración semejante vale para las abreviaturas y las siglas. Uno puede entender qué significa mts, pero no puede usarlo en esa forma en un texto científico, ya que la convención internacional indica que la abreviatura correcta es m.

5. No olvidar los créditos en las figuras, mapas y tablas.

Ya en el post que he linkeado más arriba, hice mención a los créditos que deben figurar en los agradecimientos, pero además, cuando se usan curvas o gráficos tomados de otros trabajos, al pie de cada uno de ellos debe aparecer la fuente. Es común que se usen ábacos, curvas y figuras de otros autores para ilustrar argumentos o análisis propios, pero es una obligación ética mencionar el origen.

6. No incluir análisis innecesarios.

Todos y cada uno de los análisis cuyos resultados figuran en un texto deben aportar algo al objetivo del informe, y ser el fundamento de alguna o algunas conclusiones. De lo contrario su presencia es ociosa, y conduce a pensar que se está intentando «rellenar» un trabajo poco sustancioso. En definitiva, resta más de lo que suma.

7. Expresar lealmente los resultados obtenidos.

Muchas veces se plantea una hipótesis al comienzo de un trabajo, y se espera que los resultados la avalen. Pero si no es ése el caso, es perfectamente válido poner por escrito esa circunstancia. Lo que no es aceptable es ocultar los resultados o menos aún tergiversarlos.

La evolución y modificación del conocimiento propio es parte integrante y resultado natural de la investigación, de modo que señalar cambios en las aseveraciones realizadas en trabajos previos, es perfectamente admisible.

8. No repetir párrafos.

En el post que es antecedente de éste, ya enumeré las partes de un informe, entre las que se cuentan por un lado la discusión de resultados, y por otro, las conclusiones. Es error común repetir en el segundo de los apartados, lo que ya figura en la discusión. Eso se evita, simplemente, aludiendo a lo ya escrito a través de expresiones como «según se explicó más arriba», «conforme a lo ya mencionado en la discusión», o similares.

Lo que no es admisible es repetir párrafos enteros bajo más de un acápite.

9. No abundar en referencias inútiles.

Es también práctica común, repetir párrafos enteros de otros autores, que no son imprescindibles en el informe. En todo caso, si refuerzan alguna aseveración del que escribe el texto, basta con mencionarlos entre paréntesis, como referencia bibliográfica, de modo que puedan consultarse en el original, si ése es el deseo del lector.

Sólo se puede hacer una excepción a esta regla cuando se hace un resumen del estado del arte sobre un tema determinado, lo que a veces ocupa una parte de la Introducción del informe. En los demá¡s apartados, deben evitarse esas reproducciones .

10. Prestar atención a las leyendas en los gráficos.

En los mapas no pueden faltar las escalas, la posición del norte y /o coordenadas geográficas y las explicaciones del significado de cada uno de los trazos, trazas y/ o colores que se hayan utilizado. En los otros tipos de gráficos, salvo las coordenadas geográficas y la posición del norte, vale la misma recomendación.

Les aseguro que todo lo dicho se tiene en cuenta a la hora de revisar un trabajo científico, y lo digo por experiencia porque me ha tocado actuar como evaluadora en más de una ocasión.

Espero que esto sea un aporte útil, aunque cuanto más escribo al respecto, más me doy cuenta de que el tema no se ha agotado todavía, de modo que no se asombren si vuelvo al ataque con otros posts relativos al mismo.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles, Graciela

P.S.: La imagen que ilustra el post vino en una cadena de mails, no conozco al autor.