Entradas con la etiqueta ‘Agua’

Tratamiento de aguas servidas, a través de filtros «suelo-planta».

Este tema fue novedoso en la década del noventa, y si bien desde entonces hay alrededor de mil plantas en operación, mucho me temo que el tema no se difundió como merece.

Este tema fue novedoso en la década del noventa, y si bien desde entonces hay alrededor de mil plantas en operación, mucho me temo que el tema no se difundió como merece.

Es por eso que vuelvo a actualizar el concepto, hasta ahora abrazado casi sin excepciones, solamente por ONGs.

¿Cuál es el principio básico de las plantas de tratamiento de aguas servidas que incluyen el complejo suelo-planta?

Toda la idea se fundamenta sobre el reconocimiento de que algunas plantas muy específicas metabolizan determinados contaminantes sin sufrir daños, y devolviendo efluentes en muchos casos más limpios que los que habitualmente salen de las plantas de tratamiento tradicionales.

¿Cómo es el diseño de estas plantas de tratamiento?

Comencemos por recordar el sistema tradicional, ya que las primeras etapas se mantienen también en este modo alternativo de tratamiento y recuperación.

Los principales componentes de los sistemas sépticos residenciales tradicionales son: un tanque, o un sistema domiciliario de conducción hasta una cámara séptica, hacia donde las aguas negras son movilizadas por simple gravedad- o en casos particulares con bombas adecuadas-; una cañería que da salida a los fluidos resultantes hasta los sistemas colectores cloacales de cada urbanización; y finalmente las plantas de tratamiento y depuración de los efluentes de toda la red domiciliaria.

Las aguas de desecho incluyen una variedad de sustancias orgánicas e inorgánicas cuya transformación comienza en el propio domicilio, en la cámara séptica, donde los sólidos orgánicos se depositan en el fondo, generando un sedimento fangoso, mientras que los elementos más livianos, como grasas, papel higiénico, etc., forman una especie de espuma en la parte superior.

El agua algo más clara que queda entre ambas fracciones es la que sale por las vías de conducción hacia la red cloacal. En este ambiente empobrecido en oxígeno, proliferan las bacteria anaeróbicas, que a lo largo de un tiempo descomponen los materiales orgánicos, generando a partir de ellos gases como el metano y el sulfuro de hidrógeno (tan fragante como los huevos podridos) que se liberan por tubos de ventilación, generalmente ubicados en los techos de los domicilios.

Por cierto el trabajo de las bacterias anaeróbicas es incompleto y sólo significa una primera etapa en todo el proceso.

Más tarde, las aguas que se han conducido por la red cloacal, alcanzan las plantas de tratamiento, que tienen diversos diseños en las distinatas ciudades y países, según las correspondientes regulaciones legales.

Esta nueva etapa de tratamiento que se conoce como secundaria, normalmente ocurre a gran distancia de las áreas más pobladas y clásicamente incluye un pasaje por arenas y gravas filtrantes de los materiales más gruesos, antes del ingreso a nuevas piletas de decantación para permitir la continuación del proceso de digestión por las bacterias anaeróbicas en los fangos del fondo, y de las aeróbicas – que descomponen otras sustancias desechadas en elementos inocuos- en las áreas superficiales.

La tercera etapa apunta a eliminar los elementos patógenos, para lo cual se usan normalmente desinfectantes y agentes químicos como el cloro, entre otros.

Con un sistema bien controlado, y en óptimo funcionamiento, las aguas resultantes pueden considerarse lo bastante limpias como para su enterramiento o liberación en canales debidamente seleccionados.

En los sistemas alternativos, de los que existen numerosas variantes, una de las menos costosas es la inclusión de plantas en las áreas filtrantes, para generar un complejo más efectivo que la sola acción de los materiales inertes como la arena y las gravas que mencionamos más arriba.

Es decir que el cambio y la novedad ocurre en la etapa secundaria, mientras que todo lo mencionado en relación a las cámaras sépticas es exactamente igual.

La gran novedad es la inclusión, como elementos filtrantes, de suelos que se «construyen» sobre plataformas impermeables, para evitar contaminación in situ de las napas subterráneas y suelos naturales aledaños; y que se colonizan con plantas hidrófitas o limnófitas, es decir aquéllas que medran bien en suelos con escaso drenaje y por ende, permanentemente saturados de agua. Deben ser además plantas que se vean escasamente afectadas por los elementos presentes en las aguas grises, y que tengan afinidad por el clima de la zona, o sean tolerantes en cuanto a una cierta variabilidad.

Buenos ejemplos son: Phragmites communis, Scirpus spp y Thypa spp.

La función que cumplen estos sistemas mixtos de suelos y plantas, se relaciona con el efecto de la rizósfera (área afectada por las raíces), que por un lado aumenta la conductividad hidráulica, y por el otro genera secreciones de ácidos orgánicos de origen radicular. Todo en conjunto da lugar a un verdadero «reactor biológico» que puede tratar entre 10 y 50 veces más cantidad de aguas servidas en el mismo espacio que una planta de tratamiento tradicional.

¿Cuál es la ventaja del tratamiento con filtros suelo-planta, con respecto a las plantas tradicionales?

La principal ventaja ya fue mencionada, y es su mayor rendimiento por metro cuadrado, lo cual permite un mejor aprovechamiento para comunidades emplazadas en terrenos escarpados, rocosos o de difícil acceso que muchas veces dificultan la instalación de plantas de tratamiento que requieren grandes superficies.

Por otra parte, la presencia de la vegetación da al conjunto un aspecto menos ofensivo que las plantas de tratamiento tradicional, y sirven para reutilizar terrenos abandonados por otras actividades contaminantes como algunas formas de minería o determinados tratamientos industriales.

También son menos los requerimientos de insumos químicos, por la capacidad de la vegetación de actuar como un sistema que elimina o metaboliza buena parte de los desechos, que son aprovechados para extraer de ellos nutrientes.

Por otra parte, análisis químicos han demostrado que las bacterias patógenas como las Colii son tan escasas luego del tratamiento como para que el agua pueda usarse para todos los requerimientos sanitarios domésticos (higiene personal, lavado de ropa, aseo de la casa, riego de jardines, etc.), aunque no se recomienda beberla ni lavar con ella los alimentos, o regar huertas domiciliarias, sin adicionarle algún desinfectante extra.

¿Cuál es su principal desventaja?

Dos son las desventajas principales: una es el prejuicio de la población que tiende a creer que solamente el empleo de gran cantidad de desinfectantes garantiza un buen tratamiento de los vertidos; y la otra, el tiempo de espera hasta el completo funcionamiento de la planta, ya que la vegetación no crece de la noche a la mañana.

¿Ha habido ya experiencias satisfactorias?

Sí, tanto en Europa, como en América y África, habiéndose demostrado que el tiempo de espera se acorta en estos dos últimos continentes, porque el clima acelera el crecimiento vegetal.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de Imágenes Google, que me direccionó a este sitio.

El lago Nahuel Huapi.

Debo reconocer que aunque les aconseje lo contrario, no conozco todavía este lugar, y es por mi propia culpa, ya que toda vez que planeo un viaje que no sea de trabajo, mis ojitos se van por el planisferio hacia los climas cálidos. No hay caso. 😀 . Pero eso no me impide estudiar otras latitudes, y de eso vamos a hablar hoy, como les prometí hace bastante.

Debo reconocer que aunque les aconseje lo contrario, no conozco todavía este lugar, y es por mi propia culpa, ya que toda vez que planeo un viaje que no sea de trabajo, mis ojitos se van por el planisferio hacia los climas cálidos. No hay caso. 😀 . Pero eso no me impide estudiar otras latitudes, y de eso vamos a hablar hoy, como les prometí hace bastante.

¿Dónde queda el Lago Nahuel Huapi?

La principal razón por la cual he incluido este sitio entre los top ten de lugares a conocer en Argentina, es que se trata del primer entorno declarado Parque Nacional en nuestro país, ya en el año 1934.

Originalmente eran 7.000 ha pertenecientes a Francisco Pascasio Moreno, quien las donó para asegurar su preservación. Más tarde se anexaron otros terrenos hasta constituir un espacio de 717.261 ha, con distintos grados de protección legal, dispuestos en una franja de unos 60 km de ancho, y unos 170 km de longitud.

El parque está enclavado en la cordillera neuquina, en altitudes de entre 700 y 3.400 msnm, en la porción sudoeste de la provincia de Neuquén y oeste de la de Río Negro. La máxima protección corresponde al Parque Nacional Nahuel Huapi, con 473.352 ha; al oeste de la cual comienza la Reserva Nacional Nahuel Huapi; y por último existe la Reserva Natural Estricta Nahuel Huapi, también más protegida que la anterior.

¿A qué se debe el nombre?

El lago fue denominado Nahuel Huapi, en realidad de manera errónea, por los primeros pobladores blancos, ya que en idioma original, el nombre había sido asignado por los antiguos pobladores mapuches, no al espejo de agua, sino a la isla conocida hoy como Victoria, que es la más extensa de todas.

La expresión mapuche significaba pues. Isla del Yaguareté, porque por entonces ese animal abundaba en la zona.

¿En qué entorno geológico está enclavado?

Si bien el lago mismo responde mayormente a dos grandes procesos: la tectónica y la glaciación, es interesante reconocer toda la geología regional.

En los comienzos de la era Paleozoica (de 350 a 570 millones de años atrás) toda la zona del Parque Nahuel Huapi estaba ocupada por un mar somero y templado. Ya hacia el final de esa era, alrededor del Pérmico, un descenso térmico pronunciado, dio nacimiento a una glaciación.

Al comenzar la era Mesozoica, hace unos 200 millones de años, y todo a lo largo de ella, se produce un intenso vulcanismo, y más tarde, al aproximarse el final del Mesozoico y comenzar el Terciario, se inicia el importante ascenso de la cordillera de los Andes, relacionado con la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. Esa activación tectónica estimula el vulcanismo que se hace más ubicuo.

Ya en pleno Pleistoceno, (hace unos dos millones y medio de años), se inician las glaciaciones que modelaron el paisaje preexistente, y entre otras cosas generaron los espacios que luego ocuparía el lago mismo. Al moderarse la temperatura, hace unos 11.000 años, los hielos empezaron su retirada, y las depresiones que el enorme peso de las masas heladas había generado, fueron ocupadas por las propias aguas de deshielo, y se constituyeron los lagos y lagunas.

Hoy solamente se conservan glaciares de montaña en las proximidades del cerro Tronador.

¿Cuáles son las particularidades del Lago Nahuel Huapi?

El espejo de agua cubre aproximadamente 550 km². Por supuesto la superficie efectivamente ocupada es variable en el tiempo, según cambien los aportes de precipitaciones y deshielos. La profundidad es de alrededor de 438 m.

El eje mayor del lago tiene dirección noroeste- sudeste, y uno de sus brazos lobulares, el Tristeza, casi alcanza la frontera con Chile. Los otros seis brazos se denominan: Campanario, Blest, Machete, del Rincón, Última Esperanza y Huemul.

¿Qué más podemos agregar?

- desde el punto de vista más estrictamente científico, es un interesante reservorio de información concerniente a la historia geológica de la región. En efecto, las características sedimentaciones en varves, que ocurren en los lagos glaciarios (y que explicaré en detalle en otro post) permiten muy buenas dataciones, al mismo tiempo que el análisis del propio material informa sobre cambios acontecidos en el tiempo. De hecho, hay proyectos en curso que están extrayendo núcleos en perforaciones, que permiten dilucidar la historia regional.

- Con respecto a un fenómeno acontecido entre los días 21 y 22 de mayo de 1960, el lago mostró un comportamiento pocas veces registrado en lagos continentales. Recordemos primero que en esos días tuvo lugar el sismo más fuerte que se haya registrado desde que se usan aparatos modernos para su medición: el de la zona de Valdivia en Chile, que tuvo una magnitud de 9,5. Los movimientos tuvieron réplicas importantes al menos hasta el 6 de junio, liberando gran cantidad de energía. En ese marco, el día 22 de mayo se produjo un tsunami en el lago Nahuel Huapi, en el curso del cual se destruyó el muelle del puerto San Carlos, que era de reciente construcción, y murieron dos personas.

- Como dato de color, vale también recordar que según antiguas leyendas indígenas, en el interior del lago vivía una espeluznante criatura a la que llamaban el «cuero». Esta leyenda fue retomada en el siglo XX, y la supuesta criatura se redenominó Nahuelito. Y nunca faltan personas impresionables, o ávidas de notoriedad que afirman verlo. 😀

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta página.

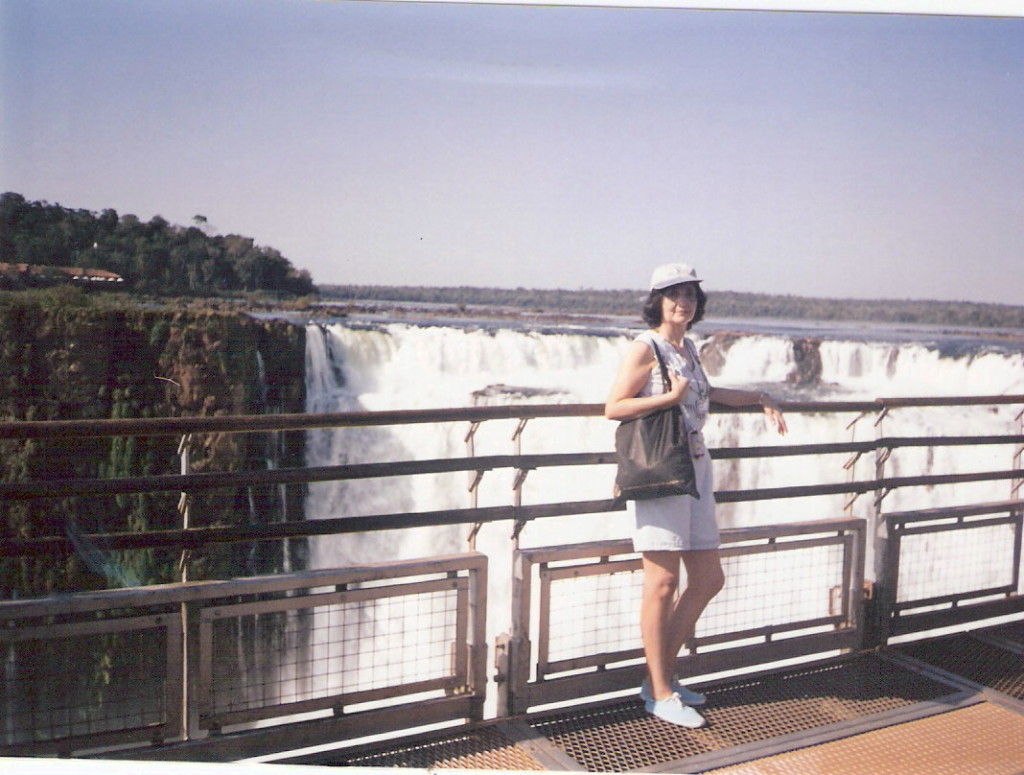

Las cataratas del Iguazú. Parte 2.

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberían empezar por leerlo antes de internarse en el de hoy.

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberían empezar por leerlo antes de internarse en el de hoy.

La semana pasada contesté las siguientes preguntas:

¿Qué es una catarata?

¿Cómo se forman y cómo evolucionan las cataratas en general, a lo largo del tiempo?

¿Dónde están localizadas las cataratas de Iguazú?

¿Cómo es la cuenca que incluye al río Iguazú?

Y a partir de aquí comenzamos la charla de hoy:

¿Qué significa el término Iguazú?

Este nombre se escribía originalmente Yguazú, ya que surge de la unión de dos términos del idioma guaraní: la palabra y que significa agua y la palabra guazú, que quiere decir grande. Es decir que Iguazú significa «Agua Grande».

¿Qué características especiales tienen la geología y la geomorfología de las cataratas del Iguazú?

Comencemos por la descripción fisiográfica de las cataratas, que alcanzan un desnivel de 70 metros, a lo largo de 275 saltos, (algunos de los cuales tienen nombre propio, como el Bosetti, Dos Hermanas, Alférez, El Escondido, etc.) que se extienden en un arco de 2,7 kilómetros. El límite con Brasil pasa por la Garganta del Diablo, punto de estrechamiento notable.

Respecto a la geología, es característica la presencia de una serie de coladas basálticas superpuestas, cuyas características físicas y químicas son muy parecidas pero no idénticas. La presencia de algunos elementos accesorios y cambios texturales, determinan diferencias en la resistencia a la acción erosiva del agua. Así es que algunas porciones del complejo de coladas se desgastan con mayor rapidez que otras, generando un control litológico, como les expliqué la semana pasada.

Pero hay también un control estructural, ya que el cauce del río está afectado también por la presencia de fracturas que originan un escalonamiento causante de saltos en el recorrido del agua. (Vuelvan a repasar la parte 1 de este post, si les quedan dudas).

¿Cuándo y cómo se formaron las cataratas?

Relatemos la historia desde un poco (bastante) antes de su aparición como parte del paisaje. Entre los períodos Jurásico Superior y Cretácico Inferior (145 a 120 millones de años atrás) las grandes fracturas extensionales que abarcaban varios kilómetros, permitieron el ascenso de rocas fundidas, a través de actividad volcánica no explosiva, que terminaron cubriendo de lavas basálticas todo lo que hoy es Brasil Meridional, norte de Uruguay, Paraguay oriental y nordeste de Argentina.

Así se generó el control litológico que ya les mencioné, y que según se estima se conjugó hace aproximadamente 100 mil años, con el control estructural resultante de la reactivación de una gran falla por la cual hoy corre el río Paraná.

Por esa reactivación, el lado occidental del Paraná quedó cerca de 30 metros más alto que su margen oriental. Ese desnivel obligó al río a acomodarse buscando un nuevo nivel de base, (tema que está explicaso en otro post) por excavación acelerada de su lecho. Ese nuevo equilibrio es alcanzado por el Paraná entre 70 y 80 metros más abajo de lo que era su cota anterior. El río Iguazú, por su parte, no habría sido afectado por la falla, por lo que respetó su lecho anterior, y quedó muy por encima del Paraná, lo cual en la confluencia de ambos generó el salto original, que fue luego retrocediendo de resultas de la erosión que les expliqué en el link que les mandé a ver el lunes pasado. En el presente, el salto está ya a aproximadamente 23 km de su ingreso en el río Paraná, donde debió haber estado unos 100 mil años atrás.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Las cataratas del Iguazú. Parte 1.

Como parte de la serie de sitios que considero importante que un geólogo conozca en Argentina, hoy vamos a hablar de las Cataratas del Iguazú, y debido a que hay bastante para charlar, ésta será sólo la primera parte de nuestro diálogo, que continuará el próximo lunes, en este mismo lugar.

Como parte de la serie de sitios que considero importante que un geólogo conozca en Argentina, hoy vamos a hablar de las Cataratas del Iguazú, y debido a que hay bastante para charlar, ésta será sólo la primera parte de nuestro diálogo, que continuará el próximo lunes, en este mismo lugar.

¿Qué es una catarata?

Debido a la profusión de fenómenos de este tipo que existen en el mundo, hay también una enorme cantidad de sinónimos con los que se los designa, entre los que cabe mencionar, además del nombre catarata, los siguientes: cascada, caída, salto de agua, etc.

El término catarata procede de la palabra griega katarates, conformada a su vez por la raíz kata que quiere decir «hacia abajo»; y la palabra arassein, con el significado de «golpear». En resumen, puede interpretarse como «golpear hacia abajo», lo cual es una buena descripción de lo que ocurre con el agua en una caída importante.

Se trata, pues, de un accidente en un río, cuyas aguas al encontrar un desnivel, se despeñan cuesta abajo, generando una dinámica particular, y un paisaje muy bello, casi siempre explotado turísticamente. En determinadas condiciones, las cataratas se explotan también como productoras de energía hidroeléctrica.

¿Cómo se forman y cómo evolucionan las cataratas en general, a lo largo del tiempo?

Cuando en algún punto de un río aparece un brusco desnivel del lecho, es cuando se forman las cascadas.

Pero lo importante sería reconocer que hay básicamente dos controles diferentes que definen ese desnivel. Se habla de un control litológico cuando dos rocas de distinta resistencia a la erosión se encuentran en contacto dentro del cauce, y la más erosionable aparece aguas abajo. En esa situación, el propio río se encarga de desgastar más rápida e intensamente la parte más susceptible y generar el consecuente escalón.

Es, en cambio, un control estructural, cuando el escalón es resultado de acciones tectónicas precedentes (como fallas, por ejemplo), que han dejado un desnivel por el cual el agua se despeña.

Es muy común también la conjunción de ambas situaciones, aunque no es requisito indispensable.

Las cataratas son sistemas dinámicos ya que ocurre en ellos lo que se menciona como erosión retrogradante o retrocedente, que por efectos de la cavitación, (cosa que he explicado en detalle en un apunte ya publicado en el blog) socava el pie de la caída, con lo cual el material superior de la pared pierde sustentación y se termina desplomando, de manera que la pared toda retrocede lentamente.

La forma original y la evolución posterior de las cataratas dependen de factores como el caudal, la litología y topografía del lecho y por supuesto de las intervenciones artificiales.

¿Dónde están localizadas las cataratas de Iguazú?

Estos espectaculares saltos de agua, que fueron votados entre las Siete Maravillas del Mundo Natural, se encuentran sobre el río Iguazú, que constituye el límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná. Las cataratas son compartidas por los dos países, y en ambos conforman áreas protegidas: en Argentina, el Parque Nacional Iguazú, y en Brasil, el Parque Nacional do Iguaςu. La descripción geomorfológica será motivo de otra pregunta.

¿Cómo es la cuenca que incluye al río Iguazú?

La cuenca en la que se inscribe el Iguazú es una de las muchas exorreicas con desagüe en el Océano Atlántico. Es además, integrante del má¡s grande de los sistemas fluviales: el Sistema del Plata, que cubre 4.350.000 km². De hecho, reúne aguas tanto de la Puna como de la meseta brasileña, las Sierras Pampeanas y Subandinas, la Mesopotamia, y la llanura chacopampeana.

Los principales ríos que alcanzan el estuario del Río de La Plata son el Paraná, el Paraguay y el Uruguay. El Iguazú, es parte de la cuenca del Río Paraná, curso que nace en Brasil, de la confluencia de los Ríos Paranayba y Grande, y desemboca en el de la Plata, luego de recorrer 1.700 kilometros en territorio argentino, que sumados a su recorrido brasileño definen un trayecto total de alrededor de 3.780 km.

El propio Río Iguazú nace en la Sierra del Mar, en Brasil, y cuando recibe a su afluente, San Antonio, se constituye en límite internacional entre Brasil y Argentina. Las cataratas se encuentran 20 km antes de su desembocadura en el Río Paraná.

Hasta aquí llegaremos hoy, y el próximo lunes responderé las siguientes preguntas:

¿Qué significa el término Iguazú?

¿Qué características especiales tiene la geomorfología de las cataratas del Iguazú?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Nociones básicas sobre la dinámica de los cursos de agua.

Los cursos de agua, que ya les expliqué antes cómo se generan, se convierten inmediatamente en agentes erosivos. Por esa razón, los geólogos nos interesamos tanto en ellos, y debemos conocer algo sobre la dinámica que les es característica.

A continuación veremos algunos de los conceptos más básicos, que nos permitirán seguir luego avanzando en el conocimiento de los procesos erosivos.

¿Qué se entiende por flujo?

La palabra flujo tiene muy numerosos significados, según el contexto en el que se la emplea. Así, puede referirse tanto a una corriente migratoria, como a una corriente eléctrica, pasando por numerosos significados médicos. Por eso es importante que definamos aquí el uso y sentido que le daremos.

Para nosotros, el flujo será el movimiento de un fluido.

La palabra flujo deriva del latín fluxus, que significa «masa que se desliza»; y como dije hace un momento, esa masa será un fluido, con lo cual descartaremos los significados sociales y los de la electricidad entre muchos otros. No obstante, para delimitar mejor su significado en nuestra disciplina, aclaremos algo respecto a los fluidos.

Un fluido es una sustancia que puede cambiar permanentemente de forma sin que se generen fuerzas conocidas como «restitutivas», que tiendan a devolver la masa a su forma original. Eso se debe que las partículas que conforman el fluido se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles. Son fluidos tanto los líquidos como los gases.

La diferencia entre los líquidos y los gases, es que si bien tanto unos como otros toman la forma del recipiente que los contiene, los líquidos mantienen su volumen y los gases no.

En nuestro campo de análisis, los agentes erosivos incluyen dos tipos de fluidos: el agua en estado líquido, y el viento, que no es más que aire en movimiento.

¿Qué tipos de flujos existen?

Habiendo acordado que el flujo es el movimiento del agua y el aire, podemos definir al menos dos formas dominantes en que esos fluidos se desplazan, además de numerosos rangos intermedios. Las formas de flujo son, tal como les esquematicé en la figura:

- Flujo laminar: tiene lugar cuando las partículas de agua se desplazan según trayectorias rectas o cuasi rectas, paralelas entre sí, y en buena medida también al cauce. Este último paralelismo es más relativo, por las irregularidades propias de los cauces naturales. Las partículas de agua se mueven, en este tipo de flujo, como si formaran parte de láminas (de allí el nombre) diferenciadas que, al menos en teoría, no se mezclarían nunca.

- Flujo turbulento: en este caso, el agua se mueve de manera desordenada y errática, con la característica presencia de remolinos, que por derivación se denominan turbulencias. El flujo turbulento varía en un amplio rango, desde lento a rápido, según puede notarse en la diferencia entre un río con o sin rápidos, valga la redundancia.

Hasta aquí, la teoría, pero en los cursos hídricos reales y naturales, debido a los factores que veremos más abajo, prácticamente todos los flujos son turbulentos, salvo en aguas de muy escasa velocidad, y por trechos muy acotados.

Existe un número crítico, adimensional, conocido como número de Reynolds, por encima del cual todos los flujos son turbulentos. Ese número resulta de dividir el producto de la velocidad y la profundidad de la corriente, por la viscosidad cinemática. Para los cálculos en cursos de agua, el número de Reynolds (Re) se ubica alrededor de 2100, pero con las velocidades promedio, y la baja viscosidad del agua, ese umbral se alcanza muy fácilmente.

¿De qué factores dependen los tipos de flujo?

Después de haber leído lo que les expliqué del núºmero Re, es casi obvio lo que voy a mencionar ahora, pero por las dudas se les escape algo, vamos a repetir los factores que definen la forma de fluir tanto del agua como del viento, salvando las diferencias del caso:

- La velocidad de la corriente es el factor fundamental, y ya veremos de qué depende ésta a su vez, en otro momento, para no hacer tan largo este post.

- Las características topográficas del cauce por el que fluye el agua, o la superficie sobre la que se desplaza el viento.

- La viscosidad del fluido involucrado, ya sea el agua en una corriente o el aire si hablamos de viento.

¿Qué es la viscosidad?

En general puede entenderse como la resistencia a deslizarse que presenta un fluido. Surge de las fuerzas de atracción entre las moléculas que lo componen, Cuanto más fuertes son esas acciones atractivas, más difícil es que las moléculas se mezclen unas con otras. Y si no me creen, prueben a «remar en dulce de leche», como suele decirse comúnmente en nuestro país cuando algo es extremadamente difícil.

En fluidos de alta viscosidad, la tendencia a moverse en láminas es alta, mientras que, repito una vez más, en fluidos poco viscosos, como el agua, la turbulencia es la norma, simplemente porque es más fácil la mezcla.

Si quieren una definición más técnica, la viscosidad es la relación entre un esfuerzo de cizalla aplicado, y la velocidad de deformación por cizallamiento resultante.

¿Qué es el caudal de una corriente de agua?

El caudal de un flujo hídrico es la cantidad de agua que atraviesa un determinado punto en una unidad de tiempo, y normalmente se mide en metros cúbicos por segundo. Como también la cantidad de agua que pasa por un lugar depende del tamaño del canal involucrado, el caudal se determina multiplicando el área transversal de la corriente por su velocidad. En efecto, cuanto más crezca el espacio de pasaje y más rápido vaya el fluido, mayor será la cantidad que pasa por segundo, o sea el caudal.

La velocidad se mide en metros por segundo, y la superficie, en metros cuadrados, de modo que multiplicando ambos entre sí, se obtiene la medida en (m3/segundo, tal como se requiere.

¿Qué es la competencia de un flujo?

Este término se refiere a la capacidad de carga de material que tiene una corriente de agua. Es obvio que cuanto mayor capacidad de transporte tenga, más grandes serán los cuerpos que puede arrastrar, por eso la competencia se mide como el tamaño máximo de partícula que una corriente puede transportar en un momento dado.

Debido a que las condiciones que definen la capacidad de carga son muy variables a lo largo del tiempo, por ejemplo si el río está o no crecido, si aumenta o disminuye su velocidad, etc., la competencia es una propiedad también instantánea, y debe referirse a un momento y no a más que eso.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.