Archivo de la categoría ‘Turismo geológico’

La Calzada de los Gigantes y sus llamativas columnas hexagonales.

Cuando hace bastante tiempo les dije que la velocidad de enfriamiento de los magmas era importante, por algo lo dije. Y también es importante su ritmo de solidificación cuando de lavas se trata, es decir cuando ya esos materiales ígneos han salido a la superficie. Un ejemplo de ello es la famosa Calzada de Gigantes en Irlanda, de la que hablaremos hoy.

¿Dónde queda la Calzada de los Gigantes, y qué es?

Su nombre en el idioma original, inglés, es The Giant’s Causeway, por lo cual la mejor traducción sería «La Calzada del Gigante», pero el uso ha consagrado el plural (de Los Gigantes) como el más corriente.

Se trata de una zona que comprende las geoformas características de columnas hexagonales casi perfectas en número aproximado a las 40.000.

El sitio se encuentra en Irlanda del Norte, sobre la costa nororiental, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986, y Reserva Natural Nacional (National Nature Reserve) en 1987. No obstante está bien documentado que se reconoce como fenómeno digno de mención desde hace al menos cuatro siglos.

¿Cómo se formaron esas columnas?

Como habrán advertido al leer la introducción, la causa de las formas se relaciona directamente con el enfriamiento de la lava, en este caso. La efusión que dio salida a las lavas habría tenido lugar hace unos 16 millones de años, y la composición de las mismas es basáltica, lo que supone un enfriamiento comparativamente rápido. Es el proceso de enfriamiento el que produce esas formas, ya que con el descenso térmico, acontece también una disminución de volumen, según un proceso que es muy propio del basalto.

En otras rocas, el enfriamiento lento da tiempo a un crecimiento de cristales de mayor tamaño que causa a su vez una clara anisotropía en la masa, es decir que ella presenta claras diferencias en el espacio.

En el basalto, en cambio, el tamaño muy pequeño de los materiales que se van solidificando permiten a la masa mantener una gran isotropía (igualdad de las propiedades en todas las direcciones). Por esa razón, cuando el volumen disminuye, lo hace según un patrón que explico a través de las figuras 1 y 2 y que genera el proceso conocido como «disyunción columnar», que se manifiesta en rupturas geométricamente bastante regulares.

En las figuras lo explico, para facilitar la comprensión, en un corte horizontal, pero el fenómeno se produce desde la superficie hacia la profundidad en toda la extensión del cuerpo basáltico, por lo cual el resultado no produce polígonos sino columnas, cuyo corte transversal es el del dibujo. En el gráfico, además me he permitido ciertas imperfecciones que son comunes en la naturaleza.

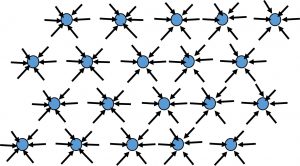

Figura 1.

En la figura 1, ven en celeste una serie de núcleos de enfriamiento, con la distribución bastante regular que resulta de la isotropía arriba mencionada. Las flechas negras indican el movimiento de la masa en contracción que se va acercando, por decirlo de alguna manera, al núcleo de solidificación.

Esa contracción genera tensiones perpendiculares a los vectores opuestos que se ven en la figura 2. De resultas de dichas tensiones, aparecen los planos de ruptura marcados en rojo (en el corte se ven como líneas, pero son planos prácticamente verticales a todo lo largo del cuerpo ígneo). Ven allí que los diversos planos de ruptura van delimitando las columnas hexagonales de la clásica disyunción columnar basáltica.

Figura 2

Como ven, la explicación es sencilla, aunque el proceso lleva a veces cientos de años. Con posterioridad, la erosión diferencial deja cada vez más separados los basaltos- muy resistentes- del resto de las rocas del ambiente, con lo cual las columnas se hacen cada vez más conspicuas.

Por cierto, en miles de años también ellas acusan el desgaste.

¿Por qué esa forma en particular?

Podría objetarse que la solidificación podría crear otros diseños si nosotros dibujáramos la distribución de los núcleos de enfriamiento de otras formas. Pero ocurre que ellos se distribuyen de modo tal que al fin del proceso afectan esas formas hexagonales, por la sencilla razón de que los hexágonos son precisamente las formas más eficientes para llenar el menor espacio, sin dejar vacíos entre ellos, para cada volumen material.

Las circunferencias implican aún menor superficie, pero dejan espacios vacíos en sus contactos, y cualquier otra figura ocupa más superficie. En definitiva, la naturaleza sabe lo que hace…

¿Hay formas similares en otros lugares del mundo?

Sí, las hay, aunque no son tan conocidas. Pueden mencionarse como las de mejor expresión, las de Gomera en España, y algunas formas similares en Colombia también.

¿Hay algún ejemplo en Argentina?

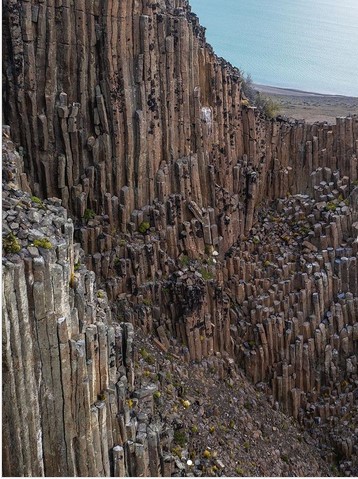

Sí, también hay en un par de lugares, como Somún Curá en Río Negro, y las de Lago Cardiel en Santa Cruz. De ese lugar son las maravillosas fotos que ven abajo y que proceden del Instagram de Gon Granja, quien generosamente me ha autorizado a utilizarlas en este post.

¿Qué puede agregarse?

¿Qué puede agregarse?

Por un lado, podemos decir que de manera semejante se generan los mud cracks en los fondos secos de los ríos, pero de eso hablaremos en otro post en el futuro.

Y por fín, mencionemos el mito urbano, según el cual esas disyunciones columnares serían «construcciones alienígenas»; por un lado; y la divertida leyenda irlandesa que les cuento en seguida.

Según esa mitología, existían dos gigantes, uno de Irlanda llamado Finn y otro de Escocia, de nombre Bennandoner, que se odiaban mutuamente y se peleaban arrojándose rocas, que formaron un terreno firme por el que el escocés cruzó para pelear con Finn. La esposa de este último, llamada Oonagh lo vio venir y comprendió que derrotaría a su marido porque era mucho más grande, de modo que para salvarlo lo disfrazó de bebé. Cuando Bennadoner vio a semejante bebé supuso que el padre sería inmenso, y por eso huyó por la que hoy es llamada la Calzada del Gigante.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

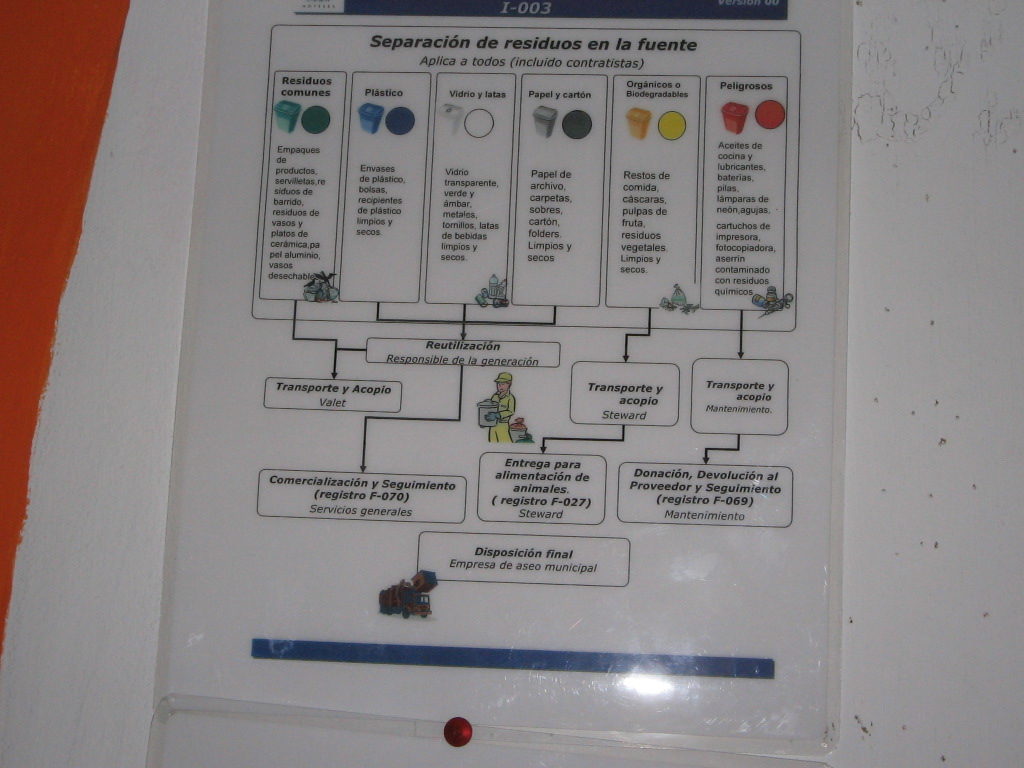

Disposición de residuos

Por allá por el año 2009, creo, hice mi primer viaje a Cartagena de Indias en Colombia, y aproveché para cruzar a la Isla de San Andrés, donde ya por entonces existía una profunda conciencia acerca de la necesidad de disponer de la basura sin destruir el ambiente. Esto suele ser común en las islas, donde el espacio disponible es claramente limitado. Nosotros, los argentinos, al contar con espacios más grandes, recién llevamos un par de años tratando de aprender algo tan básico.

Esta imagen que les presento se veía en el lobby del Hotel, y me parece interesante para compartir sobre todo con los que toman decisiones en los diversos municipios, que todavía no parecen haber advertido la magnitud del problema al que se enfrentan.

Una foto de un lugar inolvidable

Hoy les regalo, para su disfrute, una foto del Cañón del Colorado en USA, más específicamente de su borde norte.

Hoy les regalo, para su disfrute, una foto del Cañón del Colorado en USA, más específicamente de su borde norte.

Si quieren información científica sobre esta auténtica maravilla, pueden encontrarla en este post.

Un abrazo y hasta el próximo lunes, con un post científico. Graciela.

¿Cómo se forman los paisajes con grandes bolas de rocas?

Para referencia de tamaño, el arbusto que se ve en primer plano es apenas más alto que un hombre de estatura normal.

Aquí voy a referirme a aquellas grandes bochas que se encuentran incluidas en el relieve circundante, no a las formas esferoidales que aparecen a veces como elementos depositados sobre un terreno dado, como si fueran relativamente independientes de él, fenómeno del que conversaremos en otro momento.

Los paisajes en los que el modelado in situ arroja un espacio de formas redondeadas de gran dimensión, generan un gran atractivo turístico e impacto visual. Vale la pena que veamos cómo se generan.

¿Dónde se ven estos modelados?

Debido a su génesis, son típicos de rocas cristalinas, del tipo de los granitos y granitoides, que tienden a ser afectados por diaclasamientos (o sea fracturas sin desplazamiento relativo de los bloques resultantes) de direcciones claramente definidas, normalmente según dos sistemas conjugados aproximadamente perpendiculares entre sí.

Sobre este tema de fracturas y diaclasas hablaremos en detalle en algún otro post, pero por hoy basta con recordar que las rocas propensas a generar relieves con grandes bolas, son las que como requisito previo tienen «grietas» que se cortan entre sà en «enrejados» que dibujan ángulos rectos.

En nuestras Sierras de Córdoba son comunes en las áreas de batolitos o stocks graníticos expuestos.

¿Cómo se los denomina científicamente?

El conjunto del paisaje se conoce como de «erosión en bolas», aunque el nombre más correcto sería de «meteorización en bolas», ya que ocurre in situ, faltando el transporte significativo de materiales, que es propio de los verdaderos procesos erosivos.

¿Por qué procesos se forman?

Como señalé más arriba, el requisito previo es la existencia de un sistema de diaclasas en enrejados perpendiculares. Esas fisuras definen volúmenes groseramente cúbicos en las rocas afectadas, y dan ingreso al agua, los organismos y demás agentes activos de la meteorización, tanto física como química, pero dominando esta última.

Los detalles de lo dicho y lo que sigue a continuación se pueden observar bien en la figura adjunta, tomada del texto de Sawkins et al.

Ahora pensemos en que siempre las reacciones de meteorización química son más intensas y veloces en las superficies de contacto entre los agentes de ataque y la roca atacada.

En este caso, vemos que cada cara de ese cubo teórico en que las diaclasas dividen al cuerpo litológico, es una superficie de ataque. En las aristas, en cambio, se ponen en contacto dos superficies de ataque, de modo que allí la meteorización se acelera.

Por último, en los vértices, son tres las superficies de ingreso de los agentes agresivos que se reúnen, con lo cual es todavía más rápida la descomposición. Esas diferencias en la velocidad del cambio se reflejan en la forma final casi esférica.

Y ¡voilá!, ya tenemos explicada nuestra incógnita.

¿Cómo evolucionan luego?

En muchos casos, las bolas graníticas tienden a ahuecarse, tal como vemos en la foto que ilustra el post, donde se observa una minicaverna natural, formada en uno de los bochones originales.

Esas oquedades se denominan taffoni, o tafoni, pero cabe agregar que no todos los tafonis responden al origen arriba descrito, sino que lo dicho es sólo una de las posibles gé©nesis. De otras causas posibles iremos conversando con el tiempo en el blog.

La palabra tafoni podría tener diversas interpretaciones etimológicas, ya sea haciéndola derivar del término griego taphos, que significa tumba; o del italiano de Sicilia, en el que taffoni, quiere decir ventana, y tafonare es perforar.

La razón por la cual se generan esas cavernas, que generalmente se ensanchan por su piso, es que allí precisamente, es donde permanece más tiempo la humedad, y ya sabemos que el agua es un vector muy activo en la evolución del paisaje.

Precisamente por esa razón, es que muchas veces, el desgaste en la base quita sustentación al «techo» del tafoni, que termina por desplomarse.

A lo largo de una meteorización continuada, y en tiempos geológicos, también las bolas terminan desapareciendo.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es tomada de: SAWKINS,F.J; CHASE,C.; DARBY,D.G.; RAPP.G. Jr.1974. «The evolving earth» Mac Millan Publishing Co.

La foto es de la Provincia de Córdoba, camino a Traslasierra.

¿Qué son los Castillos de Algodón de Turquía?

Hoy vamos a conversar sobre una de las maravillas naturales que cuentan con protección de la UNESCO. Se trata de los Castillos de Algodón, así denominados por su aspecto tan sui generis.

Hoy vamos a conversar sobre una de las maravillas naturales que cuentan con protección de la UNESCO. Se trata de los Castillos de Algodón, así denominados por su aspecto tan sui generis.

¿Qué son y dónde quedan los Castillos de Algodón?

La expresión Castillos de Algodón es la traducción al español de la palabra turca Pamukkale, que es además el nombre con que se designa el lugar, constituido por una serie de terrazas que forman piscinas naturales de aguas termales que fueron descritas por primera vez por Marco Vitruvio Polión, el arquitecto de la Antigua Roma, en el S I a.C.

Ya por entones, esas aguas se consideraban terapéuticas, y se las señalaba como especialmente protegidas por Asclepio, el semidios de la medicina, su hija Hygieia -diosa de la salud, y Apolo, el dios de la medicina. Por ese motivo y su gran belleza visual, significaron un atractivo turístico por siglos, pero cuando las facilidades en el transporte aumentaron el número de las visitas, la sobreexplotación y la polución las pusieron en serio riesgo, hacia el final del siglo pasado. Fue entonces que la Unesco las declaró Patrimonio de la Humanidad en 1988, y desde entonces sólo se permiten los baños unas pocas horas al día y únicamente en zonas bien definidas.

Pamukkale está emplazada en la provincia de Denizli, dentro del valle del río Menderes, que discurre por el sudoeste de Turquía.

¿Cuáles son sus características generales?

Todo el conjunto se alza a una altura de 160 msnm, y se extiende por unos 2.700 metros. Su aspecto es semejante a un paisaje de aguas congeladas, o como lo indica el nombre, compuesto por nubes algodonosas.

En realidad el material dominante es el carbonato de calcio, constituyendo la roca que se conoce como travertino, que adquiere la forma de piletas en distintos niveles, y siendo un caso si no único, al menos sólo comparable a otro monumento natural de Hierve el agua, en Oaxaca (México).

La declaración de protección por la UNESCO incluye tanto a las piscinas como a las ruinas de la antigua ciudad helénica de Hierápolis, que data aproximadamente del año 180 a.C. La destrucción de esa ciudad se debió a uno de los tantos terremotos que caracterizan la dinámica geológica del lugar. Pese a sucesivas reconstrucciones, finalmente la ciudad sucumbió al sismo de 1354.

¿Cuál es su marco geológico y su geomorfología?

Pamukkale es un campo geotérmico activo, generado en el Cuaternario, que cubre un área de aproximadamente 10 km², en el que aflora un cuerpo travertínico. Ocupa una porción en el margen noreste de la Cuenca de Denizli, dentro de la Provincia Geológica conocida como Western Anatolian Extensional Province (Provincia Extensional de Anatolia occidental), que es una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, con magnitudes Richter promedio de 6.

La dinámica extensional en Anatolia occidental estuvo activa desde el Oligoceno tardío, y produjo la exhumación de rocas metamórficas más antiguas, al tiempo que generaba un relieve de cuencas y sierras. Las primeras están surcadas por fallas normales todavía activas en su mayoría.

La cuenca de Denizli Basin tiene orientación WNW- ESE- y alrededor de 70 km de longitud y 50 de ancho, y fue rellenada por una sucesión continental de edad cuaternaria, que se depositó en ambientes aluviales y lacustres.

En el margen nororiental de la cuenca, específicamente donde se encuentra Pamukkale, yacen sucesiones mesozoicas dentro de un complejo apilamiento que sobreyace a la sucesión metamórfica del Paleozoico- Mesozoico, y que se conoce como Macizo Menderes.

Esa secuencia está separada de los sedimentos Cuaternarios continentales, por un sistema de fallas normales que buzan al SW. Ese sistema de fracturas es el que da paso a la circulación y surgencia hidrotermal, especialmente a través de la cresta de fisura denominada Äukurbaüy.

La cresta de Äukurbaüy es un rasgo morfogenético continuo de unos 360 m de longitud y 30 de ancho, con altura máxima de 10 m, y perfil asimétrico, en el que la pendiente norte es más abrupta y elevada que la sur. Eso dio el espacio protegido para la depositación del travertino, en varias unidades bien estratificadas que forman las sucesivas piletas.

¿Cómo se formaron?

El cuerpo travertínico es sintectónico y fuertemente controlado por las fallas, que se propagan dentro del cuerpo carbonático. Cada pulso de activación de las estructuras, permite nuevos ascensos de los fluidos que depositan luego su carga carbonatada en superficie.

En resumen, los carbonatos que generaron Pamukkale se vienen depositando desde hace al menos 400.000 años, por el ascenso de aguas termales con temperaturas que varían entre 35 y 56°C, que surgen desde un basamento rico en calcio y con permeabilidad aumentada por las fallas extensionales.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post vino en un power point por mail y desconozco su origen.