Archivo de la categoría ‘Historia de la geología’

¿Oro en la provincia de Córdoba, Argentina?

Como les he contado ya en otros posts, el oro es un metal que genera gran fascinación sobre los seres humanos, y por eso, lo he elegido para recorrer algunos tramos de la historia de la minería en Córdoba, Argentina.

Como les he contado ya en otros posts, el oro es un metal que genera gran fascinación sobre los seres humanos, y por eso, lo he elegido para recorrer algunos tramos de la historia de la minería en Córdoba, Argentina.

¿Se explotó alguna vez oro en la provincia de Córdoba, Argentina?

Sí, efectivamente, hubo diversos pulsos de explotación a lo largo de la historia, los últimos de los cuales están muy bien documentados, a diferencia de los que podrín haber tenido lugar en tiempos precolombinos, que se deducen sólo a partir de inferencias lógicas. Por eso, ahora voy a contarles esa parte de la historia de la que hay registros bien rastreables.

¿Dónde, cuándo y a cargo de quién comenzó la minería aurífera documentada en Córdoba?

Probablemente la explotación aurífera más productiva en la Provincia de Córdoba en la época de la Colonia fue la de las minas de San Ignacio, ubicadas en el Valle de Punilla, próximas a San Esteban, aproximadamente a 100 km de la ciudad capital, por la Ruta Nacional Nº 38.

Estas explotaciones estuvieron a cargo de los sacerdotes jesuitas, a quienes se atribuye también su descubrimiento, aunque es muy probable que hayan recibido la información de boca de los indígenas que «evangelizaban». Durante todo el siglo XVII, y hasta su expulsión, ordenada por el rey Carlos III de España en 1767, las minas fueron las más productivas de la región, en buena medida por el conocimiento técnico puesto en práctica por los sacerdotes.

La causa de la expulsión es hoy todavía motivo de controversias y múltiples interpretaciones, y aunque se atribuye a la acusación de haber sido los instigadores del Motín de Esquilache, cuyas causas también son discutidas, lo más probable es que tuviera que ver con el poderío económico que la Orden estaba alcanzando, y que amenazaba la propia supremacía monárquica.

Lamentablemente, al abandonar el virreinato, los jesuitas aplicaron la política de «tierra arrasada», es decir que iban cerrando los socavones, desmontando todos los implementos mineros, y ocultando piques y estocadas. Por esa razón transcurrirían tantos años hasta su redescubrimiento.

¿Cómo siguió luego su historia?

Tal como he señalado más arriba, los jesuitas trataron de borrar todo rastro de sus explotaciones mineras, no obstante lo cual, no pudieron eliminar la información de los documentos en que registraban sus actividades, una vez que ellos estaban en manos de instituciones ajenas a la Orden.

Fue así que algunos audaces decidieron buscar el oro que seguramente escondía aún el territorio. Veremos más abajo la interesante historia de uno de esos aventureros, que no llegó a la Mina de San Ignacio, sino a otra no demasiado distante: la de Oro Grueso.

Pero volvamos a la explotación de San Ignacio, riqueza que fue redescubierta en 1889, debido a las tareas preparatorias de las vías del ferrocarril que debía llegar a Cruz del Eje. En ese momento se alumbraron las vetas conocidas como San Ignacio, Delfina, Argina, Lucía y Pencales.

Si bien inicialmente hubo algunos intentos poco sistemáticos realizados por lugareños y aventureros enterados del descubrimiento, la explotación legal quedó finalmente a cargo de la empresa San Ignacio Minas Company, que inauguraría la primera planta de cianuración de la Argentina.

No obstante, la suerte de la extracción no fue siempre favorable, pues conspiraban en su contra la falta de conocimiento geológico y técnico, más la distancia a los centros de comercialización importantes, y el exiguo capital invertido por la compañía. Según crónicas de la época, el administrador llegó a marcharse sin pagar a los operarios, quienes obtuvieron un permiso legal para continuar la explotación hasta cobrarse la deuda pendiente.

Más tarde, en 1932 se produjo la mayor reactivación de la minería aurífera cordobesa, a cargo de Juan Minetti. Ese pulso favorable duraría sin embargo solamente unos ocho años en el distrito de San Ignacio, que luego se dedicó a la ganadería.

Durante su mejor época, el yacimiento de San Ignacio fue el lugar donde se extraía la mayor cantidad de oro en Córdoba; tanto que en su planta concentradora se procesaban hasta 500 toneladas diarias de material, con una ley de entre 18 y 300 gramos de oro por tonelada. La longitud total de galerías para explotar las vetas conocidas, alcanzaba los 650 m.

¿Hubo otros distritos auríferos explotados en Córdoba?

Sí, efectivamente, se puede mencionar también el distrito de La Candelaria, donde en 1936, el Sr. Antonio Podestá extrajo material aurífero de las minas Chita, Mimí, Nata, Clementina y Nené.

Y existían también otros distritos auríferos en Córdoba, como Paso del Molle, Paso del Carmen, Los Gigantes o Ciénaga de Britos, por ejemplo.

¿Qué es Oro Grueso?

Se trata de otra mina del distrito correspondiente al noroeste cordobés, ubicada a 45 km de La Falda, que fue- como adelanté más arriba- descubierta y explotada por un aventurero español llamado César Pascual, que conocía las crónicas en que se mencionaban las antiguas explotaciones jesuíticas, y que llegó avalado por el título de «adelantado en minería», más o menos equivalente al técnico minero de hoy.

Pascual tenía 28 años y mucha iniciativa, de modo que contrató a baqueanos muy conocedores del área y recorrió piqueta en mano, el río La Candelaria.

En el Cerro que por entonces se llamaba «de los Gómez», encontró en 1875, un bochón de 14 kilos mayormente de cuarzo, del que se extrajo material para un lingote de 930 gramos, que fue luego donado al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, por su relevancia histórica. Al tamaño de ese hallazgo se debe el nombre de Oro Grueso que hasta hoy ostenta el lugar.

A partir de ese momento, y por el primer ciclo, Pascual trabajó en 10 socavones, con 100 mineros criollos que trabajaban de manera precaria y artesanal. En algún momento, los primeros operarios se fueron alejando de la mina, fundamentalmente por sus temores supersticiosos. En efecto, comenzaron a esparcirse historias de ruidos extraños procedentes de las profundidades de las minas; y comenzó a relacionarse al «gringo Pascual» con actividades de magia negra; rumores seguramente abonados por sus trabajos con ácidos- que liberaban «extraños vapores»- en el laboratorio donde purificaba el oro.

Cuando los criollos se fueron marchando, lejos de bajar los brazos, Pascual se asoció con dos ingleses y un norteamericano, que habían sido sus compañeros de estudios en España, lo que le permitió adquirir maquinaria moderna (para la época) y acceder a mercados internacionales para vender su producto. Esto le permitió extender su explotación hasta el número de 80 socavones, con oro de ley que variaba entre 5 y 175 gramos por tonelada. Pero en Oro Grueso, se beneficiaba también plata, hierro y cobre.

¿Qué hay hoy en Oro Grueso?

Debido en parte al propio agotamiento del recurso, y en parte a las nuevas legislaciones que impiden la extracción de metales a cielo abierto, por razones ambientales, hoy Oro Grueso es una posada en la que se puede descansar y al mismo tiempo realizar turismo minero.

Toda la maquinaria y los elementos de trabajo minero que se usaron en el S XIX se han conservado en la vivienda o en sus alrededores. En la posada misma se conservan, tanto el mobiliario antiguo como la vajilla de plata y la cristalería fina traída de Castilla La Vieja.

Puede visitarse la Mina de Oro Grueso en una longitud de 150 metros aproximadamente. Si bien en la zona existen 200 minas en total, y dentro del campo de Oro Grueso hay entre 30 y 40, la única que cuenta con habilitación para recibir turismo en visitas guiadas, es Oro Grueso.

Algunas otras se denominan: La Barranca, La Quinta, Niño Dios, Los Ingleses, Porvenir y La Cascada, por ejemplo. Todas están debidamente estudiadas y mensuradas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta página.

Minería: leyendas e historias reales.

La historia del desarrollo de la minería, en todo el mundo se entremezcla con mitos populares que le dan un sabor muy particular.

La historia del desarrollo de la minería, en todo el mundo se entremezcla con mitos populares que le dan un sabor muy particular.

Hoy vamos a ver un poco cómo es que se descubrió el gran depósito de metales nobles de Potosí, y cómo se incorporó esa historia a la colección de leyendas mineras.

¿Qué dice la leyenda respecto al descubrimiento de la plata en Potosí?

Según se cuenta, en el año 1545, el indio Diego Huallpa, nacido en Chumbivillca, cerca del Cuzco, y sirviente del español Villarroel, salió de Porco a apacentar sus llamas en Potoc-unu, zona plana y cenagosa que se encuentra a los pies de lo que hoy se conoce como Cerro Rico o de Potosí, y donde había de fundarse la ciudad de Potosí.

Debido a que no alcanzó a llegar a los ranchos de la Cantería, por lo avanzado de la hora, pasó la noche en el cerro de Potosí, cuyo nombre en quechua era Sumaq Urqu o «cerro hermoso».

Ese cerro no es una colinita cualquiera, sino que tiene una altitud aproximada de unos 4.800 msnm y forma parte del sistema andino, es decir que allí de noche el frío es intenso, y por tal razón, según se cuenta, Huallpa hizo fuego con paja y ramas de keñua, y al día siguiente observó que se había fundido el metal contenido en las rocas, y que la plata corría en abundantes hilos finos.

Siempre según esa historia transmitida de forma oral, Huallpa recogió un poco del material, y lo llevó a Porco donde, luego de someterlo a un proceso de fundición, comprobó que se trataba de plata absolutamente pura, con lo que inició un pequeño emprendimiento de explotación unipersonal.

Para hacer esta novela más sabrosa, no puede menos que aparecer un villano, que en este caso fue un compañero de Huallpa, llamado Guanea, quien quiso conocer el origen de la repentina riqueza del primero. Huallpa sólo le dejó conocer que extraía la plata en el cerro pero le negó toda otra información o participación en su bonanza, lo cual impulsó a Guanea a revelar el secreto de la riqueza de la montaña a los españoles.

¿Qué puede haber de cierto en esa leyenda?

Casi siempre todas las leyendas se basan en la tergiversación de hechos reales, de modo que es probable que el indio haya pernoctado en la montaña y haya debido calentarse con fuego, descubriendo así la presencia de la plata en las rocas.

Lo que en cambio es imposible, es que una fogata de leños haya fundido el mineral. Simplemente porque el punto de fusión de la plata supera los 2.000° C, temperatura que no se alcanza en un fuego improvisado. Lo más probable es que el fuego sólo haya servido para iluminar las rocas, haciendo brillar la plata presente en ellas. Y lo más seguro es que haya identificado de manera instantánea el tipo de metal de que se trataba, porque los antiguos pobladores habían estado siglos extrayéndolo. Sólo fue importante en esas circunstancias el hecho de localizar las vetas con precisión.

¿Qué consecuencias tuvo ese redescubrimiento?

A partir del momento en que los españoles tomaron conocimiento de la ubicación de las vetas, haya sido o no por los malos oficios de un entregador vengativo, se despertó su codicia, y el 1 de abril de 1545, un grupo de ellos, encabezado por el mismo capitán Juan de Villarroel a cuyo servicio trabajaba Huallpa, tomaron posesión del Cerro Rico, y fundaron el poblado de Potosí, que muchas veces designa también al propio cerro.

El nombre seleccionado tiene su explicación en otra versión también legendaria.

¿Qué otra versión de la leyenda se conoce?

Según este mito, mucho antes de la Conquista, el inca Huayna Cápac, que ya había oído hablar del cerro Sumaj Orcko, lo conoció por fin cuando fue llevado a las termas de Tarapaya para recuperarse de una enfermedad.

El inca, o tal vez uno o más de sus consejeros, tenía una larga experiencia minera, de tal modo que al observar las vistosas coloraciones que son propias de los óxidos de diversos metales, y la forma del cerro, sospechó que allí debían yacer ricos metales.

El rey ordenó entonces la extracción de minerales, pero cuando los mineros atacaron los filones, una voz grave y tenebrosa los asustó de tal manera que cayeron derribados. La voz era tan fuerte como el trueno, y saliendo desde las profundidades dijo en quechua: «No es para ustedes, los dioses reservan estas riquezas para los que vienen de más allá».

Fue tal el terror que ya no hubo manera de retomar el proyecto, y el inca abandonó el cerro, no sin antes rebautizarlo «P’utuqsi», que significa «truena, revienta o hace explosión». Éste fue el nombre que después cambió a Potojsí, y finalmente a Potosí.

Ahora bien, son numerosos los antropólogos e historiadores que asumen que esta variante de la leyenda fue generada por los propios españoles, con mucha posterioridad, para legitimar su manera de apropiarse de las riquezas del cerro, porque ellos y no otros serían los que venían «de más allá».

¿Cuáles son las explicaciones geológicas de la presencia de plata en Potosí?

Las vetas o cuerpos metálicos se forman en profundidad, a altas temperaturas y presiones, fundamentalmente en enclaves magmáticos, que pueden dar surgimiento a volcanes. La Cordillera de los Andes tiene extensas regiones volcánicas a las que Potosí no es ajeno.

Los metales originalmente fundidos en los magmas, pueden quedar por millones de años en las profundidades, o pueden ser movilizados hacia la superficie, formando filones o vetas más o menos cercanas a ella. Pero eso ya es una larga explicación que en parte adelanté en otros posts, y en parte será motivo de nuevas publicaciones en el blog.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post fue tomada por Guille en su viaje a Los Ángeles, más específicamente en el Museo de Ciencias Naturales del Condado de L.A.

El aporte de Ignacio Domeyko a la ciencia geológica.

De Ignacio Domeyko ya hemos hablado en otra oportunidad, pero vuelvo a traerlo a colación, porque en su momento acuñó unas definiciones de mineral y de roca, que sin alejarse tanto de la realidad, son de todos modos curiosas, tal como pueden ver en el párrafo que he escaneado para ustedes desde su libro de 1860.

De Ignacio Domeyko ya hemos hablado en otra oportunidad, pero vuelvo a traerlo a colación, porque en su momento acuñó unas definiciones de mineral y de roca, que sin alejarse tanto de la realidad, son de todos modos curiosas, tal como pueden ver en el párrafo que he escaneado para ustedes desde su libro de 1860.

Pero agreguemos un par de datos sobre su trabajo que en el post anterior no les referí, en homenaje a la síntesis, y para que no se aburrieran.

¿Qué aportes son particularmente importantes, de resultas del trabajo de Domeyko?

Básicamente hubo tres aspectos muy destacables en su legado: un reconocimiento geológico del territorio, un progreso en la aplicación de nuevas técnicas de explotación minera y la formulación de herramientas legales para el fomento de la minería.

Pero igualmente importante es su impulso al interés por la naturaleza viva, resultante de sus descripciones detalladas de las selvas al sur del Bío-Bío.

¿En qué fue un adelantado?

Ignacio Domeyko fue probablemente el primer científico moderno que alertó sobre los peligros de la deforestación, relacionándolos esencialmente con la casi absoluta dependencia de la leña como combustible en los hornos de fundición, sobre todo en las provincias del norte.

No obstante, su propuesta de solución no atendía a los problemas de polución que por entonces no se habían advertido. En efecto él sugirió el reemplazo de la leña por el carbón, generándose en consecuencia políticas de liberación de derechos aduaneros sobre el carbón importado.

Fue igualmente un pionero cuando, siendo rector de la Universidad, se ocupó de organizar estudios que estuvieran orientados a las ciencias prácticas, transformando la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en una Escuela de Ingeniería.

Por último, también hizo novedosas (y para la época, modernas) propuestas hacia una política indigenista en Chile.

¿Cómo definía los minerales y rocas?

Tal como se puede ver en la página escaneada, con la ortografía tan llamativa que ya les señalé en mi post anterior relacionado con Domeyko. A veces pienso que esa peculiar ortografía no es enteramente debida a la época, sino tal vez también al hecho de que no tuviera correctores de imprenta, y a que su idioma natal fuera el polaco. No estoy segura…

Una de las cosas que me parecieron llamativas es el uso del término felspato, en lugar de feldespato. Asumo que se debe a la traducción que realizó Domeyko del original en inglés: feldspar.

La definición actual de mineral, como para que comparen está en este link.

Luego de leer el parrafito verán que ya estaban en ciernes conceptos más actuales como la importancia de la paragénesis para reconocer minerales y rocas, pero eso es algo de lo que ya deberemos hablar in extenso.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

La primera denuncia minera en Córdoba, Argentina.

Cuando uno busca un poco en la historia minera de Córboba, se da con la crónica del Cerro Charalqueta, que es la que quiero compartir hoy con ustedes.

¿Cuál fue la primera denuncia minera del territorio cordobés?

Si bien ya en 1583 Pedro Sotelo de Narváez menciona la mina Los Ticas, supuestamente de plata, y explotada por los primeros españoles llegados al que hoy es el Departamento Minas; hacia 1586, ya se utilizaban en la construcción las cales extraídas en Yocsima, Malagueño y La Calera; y en 1609 había una incipiente minería de metales en el valle de Soto; no es sino hasta 1610 que aparece un registro legal.

Esa primera denuncia minera tuvo lugar el 13 de septiembre de ese año 1610, ante el Teniente de Gobernador e Justicia Mayor (sic.), capitán Luis de Abreu de Albornoz, con escribano público y dos testigos. La denuncia la realiza, a su nombre, y de forma conjunta a nombre de Antonio Vazquez de Sosa, el capitán Juan de Burgos. Y dice el documento:

(denuncia)…dos minas de metal plata, o de oro, o de lo que fueren, en el Valle de Ungamira, en un cerro llamado Charalqueta…

¿Qué historia tiene el Cerro Charalqueta?

Mucho antes de esa primera denuncia minera, habían llegado ya los conquistadores españoles a la zona en cuestión y tuvo allí lugar una historia sangrienta.

Blas de Rosales, a quien se ha considerado como el primer agricultor y minero europeo de la región, llegó a la provincia indígena de Ischilín o Eschelín, en 1573.

La zona pertenecía a los comechingones, liderados por el cacique Onga o Unca- que daría luego su nombre a todo el valle- y que como es lógico, defendieron sus tierras y exterminaron a los invasores, en una emboscada que se llevó a cabo cerca de las grutas de Ongamira.

No pasó ni un año para que llegara al lugar un regimiento de veinticinco jinetes al mando de los capitanes Antón Berró, Miguel de Ardiles y Tristán de Tejeda, dispuestos a cobrar venganza. El 19 de diciembre de 1574, los indígenas fueron arrollados por esta fuerza desconocida hasta entonces, ya que los caballos eran una novedad ingresada por los españoles.

Los sobrevivientes nativos, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, se suicidaron arrojándose desde lo alto del Cerro Charalqueta, que hasta entonces oficiaba de oratorio, y en el que habían buscado refugio. Eligió así la muerte antes que la esclavitud, un grupo de personas cuyo número se estima en 1.400.

¿Cuál es el nombre actual del cerro Charalqueta?

El nombre original, Charalqueta, era un homenaje al dios de la alegría, y la sangrienta escena que describí más arriba, obviamente lo convirtió en inadecuado, de modo que desde entonces se lo denominó Colchiqui, como tributo a Chiqui, el dios de la fatalidad. En alguna cartografía se lo menciona también como Colchiquí, y muy comúnmente también como Calchaquín, nombre del indio que había encabezado la defensa contra Rosales.

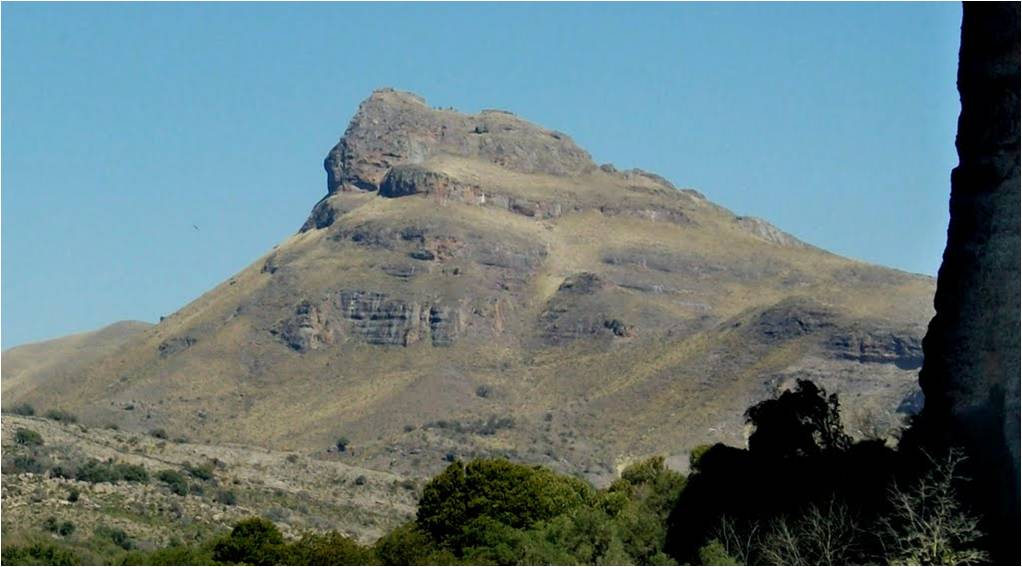

¿Dónde queda el cerro Colchiqui?

El Cerro se encuentra al norte de las Sierras Chicas, en la provincia de Córdoba, en el borde del Valle de Ongamira. Ese valle, generado en el período cretácico (entre 120 y 150 millones de años atrás) está a 1.200 msnm, a 125 km de la ciudad de Córdoba y a 35 km de Capilla del Monte.

Los Cerros que delimitan el valle son el Colchiqui, de 1.575 msnm, el Pajarillo (1.700 metros sobre el nivel del mar), y el Áspero (1.640 msnm), todos constituidos mayoritariamente por areniscas rojas, y muy esculpidos por la erosión que les confiere atractivas formas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

Leyendas de las esmeraldas.

Tal como les prometí el lunes pasado, hoy hablaremos de las leyendas y mitos relativos a las esmeraldas colombianas y su explotación.

¿Qué leyendas indígenas se relacionan con los yacimientos de esmeraldas?

Los indígenas de la zona donde se encuentran hoy los yacimientos de esmeraldas de mejor calidad del mundo, se denominan Muzo y a ellos se debe hoy el nombre de todo el distrito.

Los Muzo tienen una leyenda en la que las esmeraldas son protagonistas, y que explica el origen de los picos granÃticos de Fura-Tena, uno de los cuales alcanza los 625 m por encima del Río Minero. Estos picos se encuentran a unos 40 km de la mina Coscuez.

Según la leyenda aborigen, los hijos del dios de la montaña eran Fura, el príncipe, y la princesa Tena. Su padre les otorgó la riqueza en forma de abundantes venas de esmeralda, una de las cuales era sagrada y no debía ser explotada con las demás. Sin embargo, un demonio llamado Zarv indujo a la princesa a tomar piedras de la vena prohibida,

Cuando ella y el príncipe intentaron extraer las esmeraldas malditas, el dios los convirtió en los dos picos graníticos, y el Río Minero, a su vez, resultó de las lágrimas de arrepentimiento que desde entonces derraman.

¿Qué dicen las leyendas posteriores a la colonización, respecto al descubrimiento de los yacimientos de esmeralda?

Hay dos versiones diferentes, ambas lo bastante pintorescas como para comentarlas aquí. Pero antes, permítanme comentarles el verdadero contexto histórico.

En 1538, el capitán español Luis Lanchero había comenzada la primera campaña para avasallar a los Muzo, pero se vio obligado a retroceder por la heroica resistencia de los nativos. Durante la retirada, de una de las dos maneras que la leyenda narra y que veremos más abajo, los españoles descubrieron la existencia de esmeraldas en la región.

Ese hallazgo fortuito determinó que la corona española iniciara nuevos intentos de conquista a lo largo de los años, siempre sin éxito, hasta que trajeron en 1558, dos «armas» novedosas: tribus aliadas a los españoles, y enemigas de los Muzo, y feroces perros de presa que aterraron a los indígenas, y determinaron su conquista final.

No mucho después, los españoles descubrieron la ubicación de la mina de Coscuez- así denominada en honor a una antigua princesa india- que los locales explotaban desde hacía muchos años.

El costo de este descubrimiento fue pagado obviamente por los indios, que fueron explotados como esclavos en las extracciones mineras, hasta el extremo de su muerte por consunción. Por otra parte sucumbieron también a las enfermedades contagiosas que trajeron los europeos, y contra las cuales los nativos carecian de defensas naturales, porque eran desconocidas en el nuevo mundo.

La pérdida masiva de mano de obra esclava determinó un largo intervalo de abandono de las extracciones, que se retomaron en tiempos más modernos, con la llegada de empresas mineras extranjeras.

Como una tardía compensación que yo llamo justicia poética, Lanchero, que había sido herido en la primera campaña, murió por la infección en esa herida, que nunca dejó de atormentarlo en más de 20 años, pues nunca cerró del todo, y terminó gangrenándose hacia 1562.

¿Cuál es la versión más conocida del descubrimiento de esmeraldas por parte de los españoles?

Como adelanté más arriba, los españoles descubrieron por azar la existencia de esmeraldas en la región. Según la versión más extendida, el hallazgo se debió a que en la retirada cazaron pavos silvestres, en cuyo estómago encontraron esmeraldas de gran pureza. De resultas de ese hallazgo, «presionaron» -prefiero no indagar cómo- a los indios para que les indicaran el lugar de origen de las gemas.

¿Cuál es la versión asumida por las empresas que explotan las esmeraldas?

La versión que la empresa Coscuez hizo suya, es la que ilustra el cuadro que fotografié para ustedes en la sede misma de la firma, y que encabeza el post. Según esta historia, uno de los caballos de la tropa en retirada comenzó a renguear lastimosamente, y cuando el soldado que lo montaba se bajó a observar la causa de su molestia, encontró metido en su casco, una esmeralda de gran talla y pureza. Lo que pasó después según esta historia, fue el descubrimiento de los depósitos naturales, en función de una exhaustiva búsqueda en el lugar.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post corresponde a un cuadro que se encuentra en la empresa Coscuez Emeralds, que talla las esmeraldas en Cartagena de Indias.