Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

¿De verdad estás aprendiendo Geología?

Este lunes y el próximo, como estamos en pleno enero y en mi país eso significa vacaciones, subiré dos posts correlativos que tienen mucho de juego y recreo.

Este lunes y el próximo, como estamos en pleno enero y en mi país eso significa vacaciones, subiré dos posts correlativos que tienen mucho de juego y recreo.

Y digo que son un recreo, porque sólo ustedes mismos sabrán los resultados, a menos que voluntariamente los den a conocer en un comentario.

Las respuestas correctas las subiré el lunes que viene, para que no hagan trampas ahora, y llegado el caso estudien un poquito, para lo cual, si no saben las respuestas, pueden seguir el link al post en que he explicado el tema, y que les he dejado en cada pregunta.

Me gustaría, además que me digan si les gusta esta clase de juegos, para hacerlos cada tanto, porque después de todo también tienen mi toquecito de humor.

El método elegido para esta autoevaluación es el de multiple choice, que ya saben cómo funciona: sencillamente seleccionan la respuesta que creen correcta para cada pregunta y la anotan en sitio seguro para comparar con las que aparecerán el próximo lunes.

1- ¿Qué sostienen las teorías cosmogónicas de fragmentación?

- a- Que de una masa difusa de fragmentos cósmicos se condensaron los planetas y satélites.

- b- Que si seguimos como vamos, haremos pedacitos todo el cosmos.

- c- Que un largo filamento de materia interestelar se concentró por rápida rotación, y que de él se fueron desprendiendo anillos que se concentraron en tantos cuerps como planetas hay.

- d- Que a partir de un cuerpo preexistente, que pudo ser el Sol, fueron arrancadas porciones de masa suficientes como para formar el resto del Sistema.

2- La viscosidad o fluidez de un magma determina entre otras cosas:

- a- La profundidad de emplazamiento en la corteza.

- b- La forma del aparato volcánico resultante, y las características de las erupciones.

- c- La cantidad de tiempo que quedaríamos pegados si camináramos por la lava.

- d- La temperatura de las rocas resultantes.

3- ¿Cuáles son los factores edafogénicos o pedogenéticos activos?

- a- Los agricultores y los chanchos.

- b- La biota, el clima, el tiempo, el relieve y el material parental.

- c- El clima, la topografía y la roca madre.

- d- El clima y la biota.

4- Las turbas se forman en:

- a- Ambientes marinos cálidos, con corrientes y a profundidades no mayores a los 90 m.

- b- Zonas anegadas continentales con presencia de ciertos vegetales.

- c- Zonas continentales frías y húmedas, con presencia de ciertos vegetales.

- d- Manifestaciones urbanas de protesta.

- e- Zonas marinas próximas a las isotermas de 20° C.

5- Las trampas estructurales más comunes para el petróleo son:

- a- Domos, anticlinales y acuñamientos laterales.

- b- Anticlinales, domos y fallas.

- c- Las que se forman abajo de los pozos.

- d- Arrecifes coralinos y cambios de facies.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post tiene su propia identificación incluida.

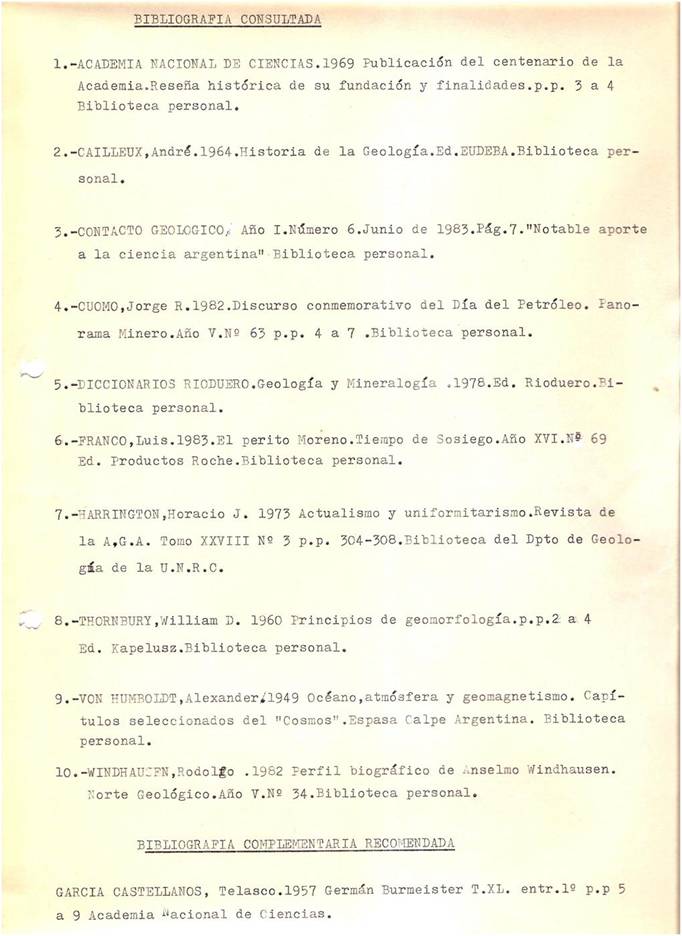

Bibliografía para apunte ya presentado

Esta bibliografía es la que corresponde al apunte que he ido subiendo sobre la Historia de la Geología. Verán que es un listado de libros viejos, y eso se debe a que el apunte mismo es muy viejo, pero como es una reseña histórica no ha perdido validez, por eso es que decidí presentarlo en el blog.

Una explicación sobre la tragedia en Mina Gerais.

Nuevamente debo interrumpir mi cronograma habitual, para introducir una explicación sobre un hecho luctuoso acontecido hace un par de días en Brasil.

¿Qué sucedió, cuándo y dónde?

Según los informes de prensa, el sábado 8 de enero se produjo el derrumbe de una pared vertical de roca en el embalse Furna del estado de Minas Gerais.

De resultas del fenómeno, al menos seis personas murieron y otras nueve resultaron con graves heridas, pero habría otras 20 desaparecidas, a tenor de la información de testigos y de las agencias de turismo que ofrecían el crucero por el dique. De hecho el derrumbe ocurrió sobre embarcaciones que llevaban turistas para admirar una cascada en el lugar.

¿Qué explicación geológica cabe?

El evento es, como cabe esperar, el resultado de una convergencia de causas.

El fenómeno que inmediatamente se reconoce es una remoción en masa, y dentro de esa categoría general es un derrumbe, precedido de caídas de rocas aisladas, según lo describen los testigos del hecho. En un post futuro explicaré estos procesos en detalle.

Pero hay también allí una cascada que seguramente ha contribuido de manera decisiva en el suceso, ya que a sus pies ocurre siempre el fenómeno de cavitación que he descrito con detalle en el post que les linkeo, y que básicamente socava el pie de la pared vertical, con lo cual ella pierde en algún momento su soporte y se desploma.

Y por fin, el gran disparador seguramente fue el factor meteorológico, ya que se informa que lluvias intensas habían estado teniendo lugar desde hacía dos semanas. Esa sobrecarga de flujo, por un lado aceleró el proceso de cavitación, y por el otro generó una sobrecarga en la pared, aumentando su peso por el agua infiltrada en sus poros. También ha debido afectar todas las grietas preexistentes.

¿Dónde queda el embalse donde ocurrió la caída de rocas y qué se sabe de su historia?

Las Coordenadas geográficas del sitio del evento son: 20°41′00″ de latitud Sur y 46°15′00″ de longitud Oeste. Se trata del emplazamiento del embalse o lago de Furnas, que regula el caudal del Río Grande y alimenta la central hidroeléctrica de Furnas. Su situación es en el curso medio del río, en el tramo llamado Corredeiras das Furnas.

La presa comenzó a construirse en 1957 y a funcionar en 1963. Tiene 127 m de altura, 550 m de largo y 15 m de ancho en su coronación, conteniendo una superficie hídrica de 1.440 km², y una cota promedio de 768 m. La máxima es de 769,3 m y la mínima, de 750 m. Por la fecha de cosntrucción, es probable que los estudios previos no hayan incluido una EIA tan completa como las que hoy se exigen.

¿Cuál es el contexto geológico?

El dominio orogénico es el margen sudoeste del cratón de San Francisco, donde se instala la flexión hacia el este que delimita la provincias estructurales de Tocantins y Mantiqueira.

¿Qué podemos agregar?

En principio, y de modo personal, considero que pasear en lancha por debajo de una pared rocosa donde hay una cascada instalada, después de un intenso período de lluvias, es al menos imprudente. Y esto vale tambien para los acantilados marinos. Siempre debería pensarse en un espacio de seguridad entre la playa al pie y la zona de ocupación y paseos turísticos.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela. P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

El experimento de Miller-Urey. Parte 2

El lunes pasado subí la primera parte de este tema, y por ende deberían comenzar por leer ese post antes de internarse en éste.

En ese momento respondí a las siguientes preguntas:

¿Cuál era el estado del conocimiento antes de esta comprobación?

¿Qué se puede decir de Stanley Miller?

¿Quién fue Harold Clayton Urey?

Hoy seguimos desde allí.

¿En qué consistió el experimento?

Como señalé la semana pasada, el propósito de Miller y Urey, era poner a prueba la hipótesis de los biólogos Oparin y Haldane, quienes sostenían que bajo las condiciones atmosféricas de la Tierra primitiva, habrían podido generarse reacciones químicas, que formarían a su vez, compuestos orgánicos, más tarde conducentes a las primeras formas de vida.

Partiendo de la sencilla idea de reproducir en lo posible la mezcla de gases que se suponían presentes en la atmósfera primigenia, y suministrarle luego una energía comparable a la que la naturaleza produce continuamente (en forma de rayos de tormenta), Stanley Miller y Harold Urey diseñaron un protocolo experimental, que pusieron a prueba entre 1952 y 1953.

Todo el sistema consistía en:

- un matraz con agua, de composición supuestamente semejante a la del océano primitivo.

- Conectado a él, otro matraz con una mezcla de elementos que intentaba reproducir lo que se pensaba era la atmósfera prebiótica. Específicamente la mezcla constaba de metano (CH4), hidrógeno (H2), amoníaco (NH3) y vapor de agua (H2O).

- Un condensador que enfriaba los gases de manera similar a como lo habría hecho la lluvia.

- Dos electrodos que producían altos voltajes, y descargas eléctricas como las propias de las tormentas.

- Todo el sistema terminaba en un tubo con forma de «U» que impedía el retorno del vapor al cuerpo principal.

Este conjunto recibía por un lado las descargas eléctricas, y por el otro calentaba el agua, como lo haría la radiación solar. Después de algunos días, la mezcla otiginalmente límpida, comenzó a tomar un color rojizo y a aumentar notablemente su viscosidad. El análisis de la nueva composición de la mezcla arrojó la presencia de moléculas orgánicas complejas, que se generaron sólo a partir de los componentes hipotéticos de la atmósfera primitiva.

Los compuestos identificados incluían trazas de aminoácidos como glicina, alanina, ácido aspártico y ácido amino-n-butírico, todos los cuales son los elementos constitutivos de las proteínas.

Con posterioridad, tanto Miller como Urey y otros investigadores fueron añadiendo ligeras modificaciones al protocolo original, logrando recrear hasta veinte aminoácidos, y también nucleótidos, que son los constituyentes fundamentales del material genético: ADN (ácido desoxirribonucleico) y ARN (ácido ribonucleico).

No obstante algunos de los aminoácidos importantes, como los que contienen átomos de azufre, nunca aparecieron en el experimento.

¿Cómo se conoce la composición original de la atmósfera?

Los métodos de análisis son lo suficientemente complejos como para ameritar un post especíico en algún momento futuro. Por ahora, sin embargo, quiero hacer notar que siempre se tratará de inferencias y especulaciones en su mayor parte. No obstante, los resultados alcanzan algún consenso, aunque haya también cuestionamientos a tener en cuenta. Como primera aproximación sólo mencionaré brevemente algunas de las estrategias que se emplean para la reconstrucción de lo que probablemente fue la atmósfera primitiva:

- Estudio de la composición de las inclusiones fluidas en las rocas más antiguas de que se dispone.

- Análisis de las proporciones de los isótopos de los gases nobles presentes en la mezcla actual.

- Estudio comparativo con los gases de las envolturas gaseosas de otros cuerpos planetarios, inferidos de las observaciones espectroscópicas.

- Evaluación de la cantidad de carbonatos actuales, considerados procedentes en su mayor parte del dióxido de carbono atmosférico.

¿Qué se demostró con el experimento de Miller-Urey?

El experimento demostró que las moléculas orgánicas pueden emerger desde reacciones físico-químicas relativamente comunes, y con fuentes energéticas disponibles de manera natural, como la radiación solar y los rayos.

En otras palabras, las moléculas orgánicas complejas pueden originarse desde moléculas inorgánicas más simples, si se dan las condiciones de composición de la atmósfera primitiva, altos voltajes, radiación ultravioleta y bajo contenido de oxígeno.

Todo esto abre un importante campo de investigación para explicar el posible modo de origen de la vida.

¿Qué efectos tuvieron esos resultados?

Como sucede y sucedió siempre que un concepto revolucionario saca a los científicos de su área de comodidad, las primeras reacciones fueron críticas y negativas furiosas. Con el tiempo, como también ha pasado siempre, nuevas tecnologías y avances en el conocimiento general, van puliendo las aristas «incómodas» de las nuevas formulaciones, y sus núcleos comprobados recobran sus fuerzas. Esto ha pasado también en este caso, y todavía hoy se siguen reformulando algunas de las conclusiones a la luz de nuevos hallazgos. Veamos algunas críticas y su evolución posterior, sin olvidar que nunca en la ciencia está dicha la última palabra.

Uno de los primeros debates que se produjeron, se basó en el hecho de que (con pocas excepciones, como los retrovirus) para la síntesis de proteínas y ARN se consideraba vital la molécula ADN, que sería copiada por el ARN, que a su vez se transcribiría en las proteínas.

La crítica era pues, cómo podían formarse las biomoléculas a partir de aminoácidos y nucleótidos, sin la presencia de ADN. La paradoja se resolvió con el descubrimiento de las ribozimas que actúan como catalíticos que también aportan información genética. Es decir que el ARN puede autorreplicarse y participar en la formación de proteínas. El ADN tendría un papel más secundario y sería seleccionado como herencia sobre el ARN.

Otro grupo de críticos centralizó sus ataques cuestionando la composición de la atmósfera terrestre primitiva que se asume en el experimento. Lo primero que se señaló es que una atmósfera menos reductora que la supuesta por Urey, es decir con más oxígeno libre, disminuiría notablemente la cantidad y variedad de biomoléculas producidas.

Esta postura ha ido y vuelto con el tiempo, según se sumen voces a favor o en contra de una atmósfera primitiva relativamente oxidante.

Una solución novedosa a este cuestionamiento introdujo la actividad volcánica como responsable de bolsones localmente reductores, sea cual sea la composición que se asuma para la atmósfera en su conjunto.

Pero también aparecieron científicos muy enamorados de la «importación» de la vida a partir de un origen extraterrestre, para lo cual sugieren al menos dos alternativas: en la primera, aceptando una atmósfera originalmente reductora, postulan que los aminoácidos y otros monómeros imprescindibles para la vida pudieron sintetizarse en la Tierra. En su segunda opción, con atmósfera oxidante, asumen que los principales ingredientes de la sopa orgánica primigenia o primordial, habrían sido aportados por meteoritos y núcleos de cometas.

Hasta hoy mismo, se sigue poniendo a prueba el experimento usando diferentes composiciones gaseosas. De hecho, el propio Miller siguió haciéndolo hasta su muerte en 2007.

Hace unos pocos años los discípluos que siguieron sus estudios, encontraron en su laboratorio unos viales que contenían la sustancia producida en uno de sus tantos experimentos, cuyos resultados nunca llegó a publicar. En esos contenedores, se habían formado 22 aminoácidos, la mayor parte de los cuales no se habían reconocido en experimentos anteriores.

Adicionalmente, en tiempos más recientes se vienen desarrollando otras líneas de investigación, no relacionadas con la metodología de Miller, para comprender el origen posible de la vida.

Como síntesis final, digamos que aún existen debates y controversias sobre la interpretación del experimento de Miller y sobre cómo se originaron las primeras células.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es la de Harold Clayton Urey y la he tomado de este sitio.

El experimento de Miller-Urey. Parte 1

Hoy voy a ocuparme de un experimento que fue sumamente significativo en la historia de la Biología, y por ende, también de la Paleontología, ya que permitió una nueva mirada, alejada de las doctrinas religiosas imperantes en la época.

Hoy voy a ocuparme de un experimento que fue sumamente significativo en la historia de la Biología, y por ende, también de la Paleontología, ya que permitió una nueva mirada, alejada de las doctrinas religiosas imperantes en la época.

Me parece que, dado lo revolucionario de este experimento, y sobre todo por su efecto sobre el pensamiento posterior, amerita que hablemos un poco de quienes lo llevaron a cabo, de modo que comprendamos su verdadera e indiscutible calificación científica.

Y como ya es mi costumbre, cuando un post es demasiado largo, lo he dividido en dos partes, la segunda de las cuales aparecerá el próximo lunes. Hoy me ocuparé de las siguientes preguntas:

¿Cuál era el estado del conocimiento antes de esta comprobación?

Con anterioridad a esta comprobación experimental había habido- como ocurre siempre- antecedentes diversos que prepararon el camino, pero la convicción social mayoritaria seguía una de dos corrientes diferentes aunque igualmente antiguas, e igualmente carentes de pruebas que las sustentaran. Ellas eran: por un lado la generación espontánea, sin causa, sin disparador y sin procesos conocidos. Algo que según las diferentes posturas iba desde la explicación mágica a la fortuita, pero siempre sin ningún fundamento.

Por otro lado, reinaba la convicción religiosa, es decir el creacionismo atribuido a diferentes seres superiores según las distintas creencias, religiones o mitologías. En definitiva, algún o algunos seres de poderes infinitos, habrían generado seres vivientes según su gusto y capricho, sin seguir leyes físicas ni químicas comprobables.

Este experimento presentó por primera vez pruebas de un curso posible para la aparición de la vida. Más adelante analizaremos sus consecuencias, y posterior evolución.

¿Qué se puede decir de Stanley Miller?

Stanley Miller nació en Oakland, California, el 7 de marzo de 1930, y tal vez por el hecho de ser un contemporáneo, son pocos los datos de su biografía personal de que se dispone.

Se graduó como Licenciado en Ciencias, en la Universidad de California en 1951, y fue allí donde conoció a quien sería su profesor, mentor y copartícipe del experimento que hoy nos ocupa, y que le dio su merecida fama. De ese experimento vale la pena decir que lo realizó junto con Urey en 1953, sobre la base de una hipótesis sustentada por Oparin y Haldane acerca de las condiciones de la Tierra primitiva y su atmósfera, y de la posible aparición de vida en ella, por reacciones físico- químicas.

Sobre la base de los hallazgos de ese experimento, Miller obtuvo su doctorado en Química en la Universidad de Chicago, en el año 1954. Como dato curioso y ejemplificador, vale la pena mencionar que Urey se rehusó a aparecer como coautor en la primera publicación del experimento, para no opacar el lucimiento de su discípulo que había realizado la mayor parte de la tarea. Debido a esa geneosidad de Urey, el experimento se conoció como «de Miller», y es desde hace pocos años que ha comenzado a llamarse «de Miller-Urey», precisamente a instancias del propio Miller (otro ejemplo de honestidad y ética). Es así que podemos afirmar que ambos fueron dos grandes científicos, pero también dos grandes personas. ¡Tan distinto a lo que pasa con tantos «profesores» que se incluyen como coautores en trabajos en los que no aportaron nada, salvo el hecho de ser los jefes nominales!

Ya doctorado, fue profesor asistente entre 1958 y 1960, profesor asociado entre 1960 y 1968 y finalmente profesor titular de Química en la Universidad de California, sita en San Diego.

Dedicó sus esfuerzos a estudiar el origen de la vida, y fue considerado como pionero en el campo de la Exobiología, disciplina también conocida como Astrobiología, y que indaga sobre las posibilidades de que exista vida en otros cuerpos celestes.

Miller fue incorporado como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos; y como coronación de su carrera recibió una Medalla Oparin, instituida en homenaje precisamente a una de las personas sobre cuya hipótesis diseñó el experimento que lo posicionó como un referente de la Paleobiología, y que revolucionó toda la ciencia. No obstante, nunca accedió al Premio Nobel que muchos pensamos que habría merecido.

Stanley Miller falleció el 20 de mayo de 2007.

¿Quién fue Harold Clayton Urey?

Harold Clayton Urey nació en Walkerton, Indiana, el 29 de abril de 1893, y fueron sus padres el reverendo Samuel Clayton Urey y Cora Rebecca Riensehl.

Obtuvo un título en Zoología en la Universidad de Montana en 1917, lo que lo habilitó para trabajar en la compañía química Barrett de Filadelfia, Pensilvania. En 1923 se doctoró en la Universidad de California, y desde entonces y por un año estudió física atómica con Niels Bohr -¡nada menos!- en la Universidad de Copenhague.

Ya desde 1919 ejerció la docencia en diversas universidades, tales como la de Montana, entre 1919 y 1924; la Universidad Johns Hopkins desde 1924 hasta 1929; Universidad de Columbia entre 1934 y 1945. Más tarde fue profesor de Química del Instituto de Estudios Nucleares de la Universidad de Chicago, y docente en la Universidad de Oxford. En 1958 fue profesor en la Universidad de California, en San Diego.

Sus investigaciones científicas se enfocaron inicialmente en el aislamiento de isótopos pesados del hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono y azufre, lo que le valió recibir en 1934 el Premio Nobel de Química por la obtención de deuterio (hidrógeno pesado) y el aislamiento del agua pesada (óxido de deuterio, D-2O).

En 1940 se le otorgó la medalla Davy, concedida por la Science Royal Society.

Más tarde, y durante la Segunda Guerra Mundial dirigió, en la Universidad de Columbia, el grupo de investigación que elaboró métodos de separación de los isótopos de Uranio, y de producción de agua pesada. Si bien sus aportes contribuyeron al desarrollo de la bomba de hidrógeno, se incorporó luego al grupo de científicos atómicos que abogaron por un control internacional del uso de la energía atómica.

Entre sus múltiples trabajos realizó también investigaciones sobre Geofísica, Paleontología y el origen del Sistema Solar.

En 1966 obtuvo la Medalla de Oro de la Real Sociedad Astronómica, y en 1973 la medalla Priestley, concedida por la American Chemical Society.

Falleció a los 88 años de edad, en La Jolla, California el 5 de enero de 1981. Como homenajes póstumos a su notable actividad científica fueron bautizados con su nombre un cráter lunar, y el asteroide 4716.

A partir de aquí, seguiremos el lunes para contestar las siguientes preguntas:

¿En qué consistió el experimento?

¿Cómo se conoce la composición original de la atmósfera?

¿Qué se demostró con el experimento de Miller.Urey?

¿Qué efectos tuvieron esos resultados?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es la de Stanley Miller y la he tomado de este sitio.