Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

Algunas pistas muy básicas sobre la Teoría de Cuerdas

Hace ya mucho, les expliqué la Ley de la Gravedad Universal como una de las fundamentales en la Geología. Por entonces describimos el comportamiento observable de esa elusiva fuerza que sin dudas se ejerce sobre todas las masas. Inclusive hablamos del valor de la Constante Universal y aplicamos la ley en fenómenos como la Isostasia o la remoción en masa, y contamos cómo se la utilizó para «pesar» la Tierra, pero…

…pero nunca hablamos de las causas de su existencia, ni de su comportamiento, porque para ser honestos, su conducta es problemática. Tanto, que para explicar sus «rarezas» en el marco de la física cuántica, se debió recurrir a un nuevo modelo teórico conocido como «Teoría de Cuerdas».

Como no es un tema específicamente geológico y no soy especialista en ese campo, me metí con esta teoría por curiosidad personal, y encontré el tema tan atrayente que se me ocurrió generarles un post tan sencillito como se pueda, simplemente para ampliar nuestros propios puntos de vista.

¿Qué conceptos previos conviene mencionar?

Dentro del marco de la física cuántica, se explican las grandes fuerzas de la naturaleza en función de la existencia de ciertas partículas fundamentales, correspondiendo el fotón para explicar la luz, el electrón representa las cargas negativas, y el bosón es la masa, mediando entre ellos. Queda por explicar aún la gravedad, pero veamos antes otras premisas.

Recordemos que un quantum, cuanto o quanto es la menor cantidad discreta de energía que puede ser emitida, propagada o absorbida por la materia, y que entonces se requieren los bosones para ser los receptores o emisores de esos cuantos. En otras palabras, los fotones, por ejemplo no interactúan unos con otros sino a través de partículas cargadas, y allí aparece la rebelde del caso, que no es otra que la gravedad, que fue teorizada en la aproximación cuántica como la partícula elemental denominada gravitón que debería actuar como las otras, aprovechando la mediación del bosón de gauge.

Pero en los hechos, aparentemente los gravitones interactúan entre sí, y no responden a ninguna de las modelaciones matemáticas de la teoría de partículas, es decir que hay una interacción gravitatoria en la mayoría de los modelos de gravedad cuántica.

Para resolver y explicar esta inconducta de los gravitones es que surgió la Teoría de Cuerdas.

¿Qué es en esencia la Teoría de Cuerdas?

La Teoría de Cuerdas es una hipótesis científica según la cual las partículas subatómicas, que en en nuestra escala de percepción aparecen como puntuales, de ser observadas con mayor detalle se verían en realidad como estados de vibración de objetos con la configuración de cuerdas o filamentos. Y los efectos observables resultarían de los modos en que ellos vibraran en distintos contextos.

¿Qué advertencia es necesaria en este punto?

Dos son en realidad las advertencias. La primera es que no existe hasta el presente comprobación experimental, de modo que se trata de un modelo meramente teórico que podría tanto ser enteramente real como enteramente falso.

Y la otra advertencia es que no hay tampoco un modelo único, sino que existen varias formulaciones diferentes, que también podrían considerarse como simples variaciones en el modo de interpretar un mismo fenómeno.

Los cinco modelos que hoy discuten los científicos son los conocidos como: I; IA; IB; SO(32) y E8xE8. Si alguno es el correcto, si todos lo son sólo parcialmente o si todos son falsos es todavía una incógnita.

¿Cuáles son las ideas fundamentales sobre las que se basa la Teoría de Cuerdas?

Tres son los conceptos que podrían considerarse los cimientos de la teoría:

- El concepto de cuerda. Como dijimos más arriba, las partículas elementales no serían puntuales sino cuerdas abiertas y en vibración, salvo el gravitón que sería una cuerda cerrada como un anillo, lo que explicaría su diferente comportamiento. Surgiría de una cuerda abierta que se va flexionando hasta cerrarse sobre sí misma y generar un campo gravitacional en su entorno. Las cuerdas abiertas a su vez podrían fusionarse entre sí, o por el contrario dividirse en dos segmentos. En ese caso entre ambos se generarían las repulsiones propias de las cargas de igual signo. Como todo el modelo, la existencia de las cuerdas aún debe comprobarse.

- Dimensiones extra en el espacio y «compactificación». Las cuerdas en espacios tridimensionales explican hasta el nacimiento del gravitón, pero no reflejan su posterior comportamiento. Tampoco agregando una o dos dimensiones la conducta del gravitón deja de ser aberrante; sólo al llegar al menos a nueve dimensiones la actividad gravitacional es predecible. En dimensiones casi infinitesimales, el espacio da cabida a todas las dimensiones requeridas para un complicado empaquetamiento que se ha denominado compactificación.

- Branas. En las dimensiones compactificadas hacen su aparición las branas, que no son sino las diversas dimensiones del espacio en las que se fijan o «anclan» las cuerdas por alguno de sus extremos o por ambos, ya que no son infinitas sino de tamaño limitado. Las branas en definitiva ocupan todo el espacio y pueden cruzarse entre sí, dotando a las cuerdas de multiplicidad de movimientos, como los que representa la imagen que ilustra el post, y que son imposibles en espacios tridimensionales. Esos movimientos generan numerosos fenómenos distintos. Un ejemplo es que una cuerda con un extremo anclado en una brana de carga eléctrica, y el otro en una brana de color, da lugar al surgimiento de un quark. En definitiva, tanto los fotones, como los electrones, neutrinos y quarks, no serían sino cuerdas con extremos anclados en distintas branas, de resultas de lo cual tendrían sus peculiares características.

¿Qué posibilidades abriría esa concepción teórica?

Las posibilidades de organización de las cuerdas en este contexto no darían un modelo único, ya que la manera de compactificar 9 dimensiones no es una sola sino que se multiplica por millones de millones, generando el concepto de «landscape» que en este contexto no significa paisaje, sino la representación de las casi infinitas posibilidades resultantes.

Esta premisa conduce a otro concepto: el de «Multiverso», que no se refiere a un verso múltiple, como podrían esgrimir los opositores a esta concepción, sino a las múltiples formas de universo que podrían existir, y entre los cuales, el que conocemos sólo sería una de los probables. ¿Les suena lo de universos paralelos?

En suma, es una hipótesis interesante, aunque sea meramente especulativa, y por ese motivo, muy cuestionada por muchos científicos que la consideran simplemente como una salida cómoda que usan algunos de sus colegas, para explicar muchos comportamientos de la materia y la energía, sin tener que decir «No tenemos idea de por qué sucede esto». No obstante, conocerla- aunque sea muy someramente- es importante, porque aparece recurrentemente en muchos trabajos de Física teórica.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post fue tomada del siguiente video del IFT (Instituto de Física Teórica).

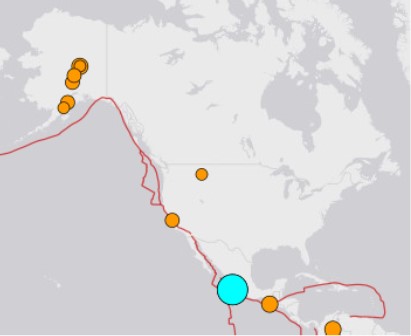

Terremoto en México, 19 de Septiembre de 2022

Otra vez irrumpe un fenómeno geológico que es importante analizar. Se trata del sismo de reciente ocurrencia en el estado de Michoacán, en México. Para entender muchos términos y eventos que no volveré a explicar aquí, sigan los links que incluyo en el post.

¿Cómo puede describirse el evento?

El epicentro del movimiento se señala a 63 kilómetros al sur de Coalcoman, en el estado de Michoacán, sobre la costa del Pacífico. Ocurrió a las 13.05 hora local, correspondientes a las 15.05 de Argentina. Su hipocentro se estima en alrededor de 15 km de profundidad, lo cual implica un sismo somero.

Las coordenadas son 18.367°de latitud N y 103.252° de longitud W; y la magnitud Richter se estableció en 7.6 según informe del USGS.

Sólo se ha contabilizado hasta el momento un fallecimiento producto de la caída de un muro en un centro comercial.

¿Cuál es el contexto geológico?

Esto ya lo he explicado en este post, que les recomiendo ir a repasar, porque el contexto general es obviamente el mismo.

¿Por qué se insiste en la coincidencia de fechas entre este evento y el de 2017?

Básicamente porque es una nota de color para la prensa, puesto que en realidad el evento del 19 de septiembre de 2017 no fue sino una continuación del que tuvo lugar el 7 de Septiembre de ese año, y geológicamente eso es un mismo pulso sísmico, o en otras palabras, la misma agitación de placas buscando una nueva posición de equilibrio.

Para algunos podría ser de todos modos significativa la proximidad de fechas en tan corto lapso, ya que en tiempos geológicos, cinco años son menos que un parpadeo.

Ahora les digo, si ustedes recorren el blog buscando todos los sismos que han acontecido en este lustro, verán que en realidad hay un rompecabezas de placas que se vienen reacomodando lentamente, con algunos saltos esporádicos. No hay nada de sobrenatural, de premonitorio ni de ninguna de las cosas que la fantasía popular quiere entrever.

¿Por qué esta vez no hubo casi pérdidas de vidas humanas?

En su momento les expliqué por qué en 2017 hubo tantos daños. Podemos intentar comparar ambos eventos. Veamos:

- Algunas de las condiciones de vulnerabilidad seguramente han cambiado, precisamente porque se aprendió de ese evento. Y lamentablemente ya en ese momento desaparecieron las estructuras más precarias, quedando en pie las que ahora mejor pueden resistir movimientos telúricos.

- El epicentro no es exactamente el mismo, por lo cual la susceptibilidad también es diferente.

- Y lo más importante la magnitud del primer evento (el del 7 de Septiembre de 2017) fue mucho mayor que la de hoy, ya que alcanzó el valor 8,2. Puede parecer una pequeña diferencia pero no lo es, porque se trata de una esala logarítmica, tal como expliqué en este post.

¿Cómo se explica la ocurrencia de destellos luminosos en el cielo?

La prensa ha insistido en describir esas luces, como algo misterioso, pero yo ya se las he explicado en este post de hace varios años.

¿Qué podríamos agregar?

Me llama poderosamente la atención que se haya «descartado de plano» tal como dice la prensa la posible ocurrencia de un tsunami, ya que esas no son expresiones propias de los científicos. Sería más adecuado indicar que » no se ha emitido hasta el momento alerta de tsunami, porque no hay indicios de tal posibilidad por el momento».

Señalo esto como muy importante, porque ya ocurrió en el tsunami de Indonesia que no se emitió alerta por evitar el pánico, y ya conocemos las terribles consecuencias de tal decisión.

Por eso, es preferible ser cauto, antes que arrojar a la población a una imprudencia total. Estoy convencida de que en la zona se están monitoreando los cambios en el comportamiento marino, y lo mejor que puede recomendarse es que se esté atento a las recomendaciones de la autoridad competente. Pero insisto, no es lo mismo descartar de plano, que carecer de indicios de algún evento que puede o no estar gestándose. No olviden que las placas seguirán acomodándose or algún tiempo, y una de las placas en cuestión es precisamente oceánica.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es un recorte del mapa de terremotos de la fecha, publicado en el United States Geological Survey (USGS)

Mammoth Terraces en el Parque Yellowstone en Estados Unidos

Si me siguen desde hace mucho, ya saben que uno de los viajes que más he disfrutado fue la gira por parques nacionales del Oeste Americano, y pienso que un paseo virtual con ustedes por algunos de los sitios visitados sería interesante. Vamos a ello de la mano de la información que nos entrega la Revista National Geographic a través de un video que ya les he presentado antes, y alguna más recabada por mí.

Si me siguen desde hace mucho, ya saben que uno de los viajes que más he disfrutado fue la gira por parques nacionales del Oeste Americano, y pienso que un paseo virtual con ustedes por algunos de los sitios visitados sería interesante. Vamos a ello de la mano de la información que nos entrega la Revista National Geographic a través de un video que ya les he presentado antes, y alguna más recabada por mí.

¿Dónde quedan las Mammoth Terraces?

Las Terrazas Mammoth, se encuentran en el interior del Parque Nacional Yellowstone, próximas a su entrada norte, y adyacentes al Distrito Histórico del Parque, donde se localizan tanto el Fuerte Yellowstone que se mantuvo en actividad entre 1886 y 1918, como el actual centro administrativo. Las coordenadas geográficas aproximadas (y lo menciono así porque las terrazas travertínicas tienen rápida evolución y crecimiento, con lo cual la posición de su centro migra con relativa rapidez) son: 44°58’01» de latitud N y 110°42’44» de longitud W.

Fueron descriptas en detalle por primera vez por la expedición de relevamiento de Hayden en 1871, cuando se las denominó White Mountain Hot Springs (Manantiales Calientes de la Montaña Blanca).

Su extensión areal es de alrededor de 2,6 km² aunque como dije más arriba, el cálculo es siempre provisorio por su rápido crecimiento tanto vertical como horizontal. Esta superficie estimada convierte a las Terrazas Mammoth en las más grandes del planeta en su género.

Respecto a su evolución, analizando secuencias fotográficas de diversos momentos, ha llegado a establecerse que en diez meses, pueden llegar a avanzar hasta algo más de 60 cm. Fue a consecuencia de este crecimiento que algunos edificios históricos debieron abandonarse, pues llegaron a ser cubiertos por nuevos depósitos de travertino.

Pero también sucede lo inverso, es decir que eventuales explosiones pueden obliterar partes de las terrazas. Se crean así y destruyen porciones del paisaje que adquiere por ende un marcado dinamismo.

¿Qué características especiales tienen?

En el Parque Yellowstone existen cinco rasgos bien diferenciables, aunque relacionados todos con la anomalía térmica de la gran cámara magmática que subyace el área. Esos rasgos son:

- Geysers

- Fumarolas

- Pozos de barro caliente

- Manantiales calientes

- Terrazas de travertino

Los dos últimos se relacionan muy estrechamente, y las Mammoth son precisamente Terrazas de travertino.

Las principales terrazas que se reconocen con nombre propio dentro del grupo Mammoth, por tener particularidades distintivas son:

- Liberty Cap (Gorro Frigio). Presenta una altura de aproximadamente 13,70 m y forma de cono, como permite suponer su nombre. Actualmente está inactiva y es hábitat de líquenes y pasto, y hasta ha crecido allí un pequeño árbol.

- Opal Terrace. Con temperatura de alrededor de los 71°C, comenzó a ser muy activa en 1926, llegando a cubrir de minerales una antigua cancha de tenis que debió ser retirada en 1947. Su actividad es hoy en día muy intermitente.

- Minerva Spring (surgencia o manantial) and Terrace. Es considerada la Terraza más atractiva, con numerosas terracetas en las que durante los periodos de inactividad proliferan las algas azules y las cianobacterias coloreadas.

- Orange Spring Mound. La palabra mound significa montículo, y ésa es su forma, con dimensiones de alrededor de 14 m por 6 de altura. Dominan las cianobacterias de color naranja, y su temperatura es de unos 69°C. El cono se ha formado a lo largo de una fisura en la cual también se observan formas menores igualmente cónicas, como Tangerine Spring. Se supone que es uno de los rasgos más antiguos.

- New Highland Spring. Su actividad es bastante reciente, ya que hasta comienzos de la década de 1950, la zona hoy ocupada por la terraza era una colina boscosa, cuyos árboles fueron luegos engullidos por el travertino.

- Canary Spring and Terrace. Forma parte de la Terraza Principal, que incluye otras formas como los manantiales Blue, Júpiter, Naiad y Main, todos los cuales tienen actividad intermitente, siendo precisamente Canary la de actividad más regular. Debe su nombre a las algas amarillas y filamentosas que crecen en su borde, aunque incluye una pileta de color ultramarino.

¿Cómo es su origen?

Como ya les dije, hay por debajo del Parque un importante cuerpo magmático que provee aguas sobrecalentadas, generando los fenómenos postvolcánicos de los que ya hemos hablado en otro post.

En el caso particular de la zona de las terrazas, el agua asciende por la Falla de Morris-Mammoth, atravesando un terreno constituido por calizas sedimentarias organógenas, es decir que contienen las conchillas de la fauna que medraba en un antiguo mar somero que alguna vez ocupó toda el área. Como las calizas son dominantemente constituidas por Carbonato de Calcio, las aguas lo cargan en disolución (como bicarbonato) hasta la superficie, donde la sobresaturación por un lado, y la pérdida de presión confinante por el otro, determinan la depositación de los minerales calcita y aragonita, generando los travertinos que constituyen las terrazas. El proceso químico se los he explicado en detalle en este post. Se trata de un fenómeno semejante al que genera las estalactitas y estalagmitas en las cavernas.

Los distintos colores que se observan responden, como ya les fui adelantando, a la presencia de microorganismos termófilos, es decir que se han adaptado para vivir en las altas temperaturas reinantes en las aguas, y que ya he ido mencionando, como algas y bacterias de diversas tonalidades.

¿Qué interés presentan además del turístico?

Como si la belleza y espectacularidad del paisaje no fuera suficiente, estas terrazas además prestan un servicio científico puesto que son proxis climáticos, es decir indicadores que permiten deducir antiguas condiciones del clima, debido a que los diversos organismos tienen su mejor desarrollo en diferentes entornos de temperatura. Los colores amarillos, verdes y naranjas señalan mayores temperaturas, y los pardos y grises, menores. Si además se cuenta con registros de crecimiento y hasta dataciones, puede realizarse un buen seguimiento de los cambios climáticos a lo largo del tiempo.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA

La muestra constituye una síntesis de la historia de la vida con materiales y fósiles de yacimientos paleontológicos de Argentina y de otras partes del mundo, correspondientes a las Eras Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica.

Tiene una colección de fósiles compuesta por 100.000 piezas, dividida en diversas áreas temáticas: invertebrados y vertebrados de alto valor para la investigación y la exhibición, Se destacan en el Museo fósiles de diversos tipos de dinosaurios argentinos. Uno de ellos, llamativo por su gran tamaño (13 metros montado), proviene de la Provincia de Chubut y es el dinosaurio Epachthosaurus sciuttoi, perteneciente al famoso grupo de dinosaurios cuadrúpedos de cuello largo, los saurópodos. (Texto tomado de la información institucional de la Facultad)

La erupción del Pinatubo de 1991

El Volcán Pinatubo: a la izquierda antes de la erupción y a la derecha después de la misma.

Si uno lee en diversos textos cuáles fueron las erupciones volcánicas más impactantes en tiempos históricos, la selección es variable. Los lugares en el «ranking» por momentos se intercambian, pero invariablemente en todas esas listas, este evento aparece, ya sea en uno u otro lugar. Por eso es que me parece un tema interesante para conversar aquí.

¿Dónde queda el volcán Pinatubo?

El volcán Pinatubo se encuentra en la isla de Luzón, a sólo 90 kilómetros al noroeste de la capital de Filipinas, es decir de la ciudad de Manila. Es parte integrante de toda una cadena de volcanes situadas en el extremo oeste de la isla, y sus coordenadas geográficas son 15,13º de latitud N y 120,35º de longitud E.

Su nombre deriva de la expresión «hacer crecer», que en las lenguas Tagalog y Sambal hace seguramente alusión a la fertilidad propia de terrenos que alguna vez estuvieron afectados por erupciones volcánicas, como resultado de la depositación de material finamente dividido con una gran cantidad de elementos químicos esenciales para las plantas.

Existen registros geológicos de actividad eruptiva al menos en tres etapas, la más antigua de las cuales habría tenido lugar hace unos 5.500 años. Otros dos pulsos corresponderían a hace 3.000 y 500 años antes del presente.

¿Cuál es su contexto geológico?

El arco volcánico del que el Pinatubo forma parte, es generado por la subducción de la placa Euroasiática bajo la de Filipinas, proceso que tiene lugar a lo largo de la falla de Manila, y con dirección hacia el oeste.

Se trata pues, de un contacto convergente entre dos placas oceánicas, y la formación tanto de arcos isla como de fosas, son resultados habituales en ese caso. Pero lo vamos a ver muy pronto con todo detalle, por ahora simplemente acéptenlo así.

¿Cómo y cuándo se produjo esta erupción?

La erupción de 1991 del pinatubo es una de las más potentes observadas en tiempos históricos, alcanzando el valor 6 del Índice de Explosividad Volcánica o Escala VEI (por las siglas que en inglés corresponden a la expresión Volcanic Explosivity Index). El VEI incluye 8 grados y los valores se obtienen combinando diversos factores que pueden ser medidos o estimados, tales como el volumen total de los productos expulsados; la altura alcanzada en la atmósfera por la nube conformada por los materiales finos; la duración de la erupción; tamaño máximo de materiales eyectados; etc.

Los acontecimientos registrados en junio de 1991 y que tuvieron al Pinatubo como protagonista, podrían haber tenido su antecedente en un terremoto local acontecido el 16 de julio de 1990. Se trata del sismo recordado como «de Luzón», que alcanzó magnitud 7,7 Richter, y tuvo su epicentro en el municipio de Rizal, Nueva Ecija, ubicado alrededor de 100 km al noreste de Pinatubo.

Sobre este punto se discute si fue el sismo quien abrió el camino que recorrerían los magmas para alcanzar la superficie, o si a la inversa, era la movilización de los materiales ígneos, la que provocó el terremoto. Es probable que cualquiera que haya sido el disparador, los dos fenómenos se retroalimentaran mutuamente.

Más adelante, el 15 de marzo de 1991, volvieron a sentirse temblores de baja magnitud, que fueron esta vez sí identificados como de origen volcánico y fueron la primera señal de alarma específica.

La secuencia de erupciones fue bastante prolongada, y con pausas suficientes como para identificar diferentes eventos principales, todos los cuales se manifestaron a partir de erupciones hidromagmáticas, a veces conocidas como freáticas (es decir dominantemente de aguas sobrecalentadas) que tuvieron lugar ya el 2 de abril, a muy poca distancia de la cima, y siguiendo una fractura de 1,5 km de largo. Este fenómeno se reprodujo de manera intermitente, alternando con eyecciones de cenizas volcánicas, de escasa violencia, y sismos volcánicos también de baja magnitud.

La actividad volcánica fue incrementándose a lo largo de mayo, sobre todo en la segunda mitad de ese mes, cuando las emisiones de dióxido de azufre fueron cada vez más intensas hasta detenerse después del 28 de mayo, lo que significó que los gases en lugar de liberarse comenzaron a generar la presión interna que causaría la gran violencia de erupciones posteriores.

Las primeras erupciones con gran emisión de lavas y piroclastos ocurrieron el 3 de junio, y la primera gran explosión el 7 de junio.

La secuencia de eventos más intensos comenzó el 12 de junio con la emisión de gran cantidad de cenizas, cuyos efectos dicutiremos más abajo, se intensificó también el día 13, y culminó el 15 de junio, cuando la violencia explosiva fue tal que no solamente produjo numerosos terremotos, sino que además generó el colapso total de la cumbre, que redujo su altura de 1.745 a 1.485 metros. El resultado final fue la creación de una caldera de 2,5 km de diámetro, tal como se ve en la foto.

¿Qué secuelas importantes tuvo este evento?

Entre los daños personales y económicos, se cuentan alrededor de 800 personas fallecidas, pese a la relativamente temprana evacuación, y 100.000 que perdieron sus hogares. Como siempre, nadie registró las pérdidas de vidas no humanas.

Desde el punto de vista geológico y ambiental, esta secuencia de erupciones del Pinatubo produjo la nube estratosférica de SO2 (dióxido de Azufre) más grande que se haya registrado desde que existen instrumentos capaces de hacerlo, el mayor volumen de materiales eyectados, las columnas eruptivas más altas, y la más larga duración del efecto contaminante en la atmósfera. Se notó por meses una destrucción en aumento de la capa de ozono y las temperaturas globales bajaron aproximadamente 0,5°C , en el efecto que se conoce como «invierno volcánico».

Mediciones posteriores determinaron que se habían producido alrededor de 5 km³ de magma dacítico, y la altura de las columnas eruptivas alcanzó los 40 km, generando un hongo gigante en la estratósfera media y baja, compuesto por unas 17 megatoneladas de SO2.

Cabe consignar que estimaciones- no tan precisas debido a diferencias instrumentales- pondrían estos números algo por debajo de la de 1815 del Tamborín, de la que hablaremos en otro post.

El SO2 formó a su vez aerosoles que se expandieron alrededor de toda la Tierra en el término de tres semanas, y permanecieron en diversas áreas hasta cerca de un año más tarde.

Tanto el efecto de enfriamiento global como de destrucción en la capa de ozono excedieron en ese solo evento los efectos de las actividades antrópicas de hasta dos años de duración.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post fue construida con dos fotos tomadas de este sitio.