Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

Otra propiedad macroscópica de los minerales: el hábito

Cuando introduje este tema, hace mucho tiempo ya, les presenté la clasificación de las propiedades minerales, y entre las que dependen del estado de agregación mencioné el hábito, del cual nos ocuparemos en este post.

Cuando introduje este tema, hace mucho tiempo ya, les presenté la clasificación de las propiedades minerales, y entre las que dependen del estado de agregación mencioné el hábito, del cual nos ocuparemos en este post.

¿Qué se entiende por hábito mineral?

Se entiende por hábito, la manera en que los cristales individuales de un mineral dado, se relacionan entre sí, es decir cómo se ordenan corrientemente en el espacio. Aun la tendencia a permanecer como individuos aislados constituye en sí misma un hábito.

Cuando escribí más arriba la palabra «corrientemente», hice, aun sin premeditación, una referencia a la etimología de la palabra. En efecto, es un vocablo que procede del verbo latino «habere», que quiere decir tener. Pero no se deriva de él de manera inmediata, sno a través de su forma frecuentativa «habitare».

Y ahora les explico que frecuentativo quiere decir, cuando se aplica a un verbo, que la acción ocurre de manera reiterada. En este caso particular, lo que indica es que algo se tiene de manera repetida. Eso es un hábito. Y en el caso de los minerales, es la forma exterior que ellos tienen u ostentan a menudo.

Es importante señalar que un mismo mineral puede presentar hábitos diferentes, por razones que veremos más abajo. De cualquier manera, el hábito es útil para el reconocimiento, porque hay sólo un cierto número de hábitos posibles para cada mineral.

Como además existen algunos casos en que determinados hábitos son característicos de localidades definidas, puede ser una buena pista acerca de su procedencia.

¿ Cómo se reconoce el hábito de un mineral?

A simple vista, aunque hay también alternativas de reconocimiento microscópico, cosa que no entra en este post, porque la intención por el momento es aprender a reconocer minerales sin recurrir al laboratorio ni al microscopio.

Lo que se observa, entonces, es la geometría del individuo cristalino y de su relación con el conjunto de los restantes cristales, y se procede a su clasificación.

¿Qué tipos de hábitos existen?

La primera etapa del reconocimiento consiste en definir si se trata de un cristal aislado, de una agrupación de cristales, o de masas cuyos cristales no resultan reconocibles a ojo desnudo.

Dentro de cada una de estas alternativas, se asigna luego el ejemplar a una de las numerosas clases que cada uno de los grupos mencionados comprende.

En un sentido muy estricto, las variaciones de aspecto, si se observan en todas sus sutilezas, podrían conducir a la generación de un listado casi infinito de términos descriptivos. Por eso no existe acuerdo total entre autores a la hora de enumerar los hábitos posibles, y consecuentemente aquí he seleccionado los más reconocidos.

¿Qué hábitos se manifiestan en cristales aislados?

- Acicular: la palabra reconoce la misma raíz que el término aguja, y ésa es la forma que adquieren los cristales, es decir delgados y aguzados. Un ejemplo es la natrolita.

- Prismático o columnar: dos formas que algunos exquisitos separan entre sí, generando innecesaria profusión de nombres. Ejemplo típico es la turmalina.

- Coraloide: término no aceptado por todos, ya que la «forma de coral» tampoco es única ni característica, pero suele aplicarse a algunos ejemplares de aragonita.

- Capilar o Filiforme: hebras finas parecidas a cabellos, como en algunos metales.

- Poliédrico: vocablo que puede agrupar a todos los cristales bien desarrollados en formas geométricas que tienen a su vez nombre propio, como cubo (galena), octaedro, o dodecaedro como la pirita.

¿Qué hábitos se manifiestan en agrupaciones de cristales?

- Arborescente: el nombre remite a la forma de un árbol, como en la plata nativa.

- Dendrítico: semeja hojas de plantas, como en la pirolusita, que muchos confunden con restos fosilizados de plantas.

- Reticulado: se aplica a agrupaciones en red, de cristales laminares alargados y finos. Ejemplo: cerusita.

- Fibroso: en muchos casos se confunde con filiforme, pero aquí las pequeñas fibras se acomodan paralelas entre sí y a veces se pueden separar con relativa facilidad, como en algunas variedades de yeso.

- Foliado u hojoso: formado por finas hojas o láminas perfectamente separables, como la muscovita.

- Geoda: cristales que crecen rellenando espacios huecos preexistentes, en los que se acomodan apuntando hacia el interior de los mismos, como sucede con el ágata.

- Drusa: cristales que recubren superficies externas de otros depósitos previos, como en la amatista.

- Radial: cristales ordenados circularmente desde un punto central. Ejemplo: pirolusita.

¿Qué hábitos se manifiestan en masas?

- Masivo o compacto: no tiene hábito de forma definible, y suele ser el caso más corriente.

- Globular u oolítico: términos que no todos consideran sinónimos, pero cuyas diferencias tampoco explican con total claridad. Se trata de agregados de individuos esféricos de pequeño tamaño, que suelen compararse con los huevos de los peces. Ejemplo: algunos individuos de calcita.

- Botroidal: formas esferoidales y arracimadas, como en el psilomelano.

- Reniforme: formas similares a riñones, según indica su etimología, que se distinguen de los botroides por ser un poco más alargadas. Ejemplo: la hematita.

- Mamilar: formas esféricas anchas y planas, no reunidas en racimos como en los botroides, lo que las hace más parecidas a mamas, como indica su nombre. Ejemplo: la smithsonita.

- Bandeado: bandas coloreadas de manera diferente y cuya textura también puede variar de una banda a otra. El más típico ejemplo es el ágata.

- Granular: se presenta en pequeños granos y casi todos los minerales pueden presentarlo alguna vez.

- Amigdaloide: se trata de nódulos de mineral que rellenan poros preexistentes, adquiriendo formas redondeadas. Son comunes en los minerales que ocupan poros de basalto

- Concrecionado o nodular: masas esféricas irregulares de crecimiento concéntrico desde un núcleo inicial.

- Estalactítico: se trata de concreciones, no redondeadas, sino de estructura cónica, un cono dentro de otro, por lo cual a veces se lo denomina «cono en cono».

¿De qué depende el hábito de un mineral, de modo general?

Básicamente es la estructura cristalina quien de una manera u otra tiende a manifestarse a través del hábito, aunque esto no es una regla de oro, ya que minerales con la misma red estructural, presentan hábitos a veces muy diferentes; y a la inversa, el mismo hábito se presenta en minerales estructuralmente distintos. También es común que el mismo mineral tenga más de un hábito posible.

¿De qué depende la calidad del hábito en cada ejemplar en particular?

Como el hábito se adquiere durante el crecimiento del mineral, resulta fuertemente condicionado por factores ajenos a su red y a su composición química.

Así por ejemplo, si en el ambiente de formación había más o menos disponibilidad de los elementos químicos que lo componen, el tamaño final será diferente.

Asimismo, la presencia de otros ejemplares singenéticos, es decir que se formaron al mismo tiempo que el mineral en cuestión, pueden definir que éste se aplane, se estire o se deforme, para ocupar los espacios disponibles.

La velocidad de formación y la manera en que los elementos llegan hasta el mineral en crecimiento también son factores condicionantes.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post fue tomada por el Pulpo en un viaje a USA.

¿Qué son los equinoccios y los solsticios?

A lo largo de mi carrera docente, en las épocas en que dictaba una materia para primer año de la Universidad, me encontré -con estupor- con una realidad innegable: los alumnos tenían muy poco claro todo lo relativo a los movimientos de la Tierra como planeta, y sus consecuencias.

Valga como ejemplo el siguiente diálogo, que palabras más, palabras menos, se reproducía cada año…y lo peor es que algo parecido ocurría cuando daba cursos de postgrado para profesores de Geografía, egresados de escuelas terciarias:

Yo: -¿Por qué razón mientras en el hemisferio sur estamos en invierno, en el norte están en verano y viceversa?

Uno o más alumnos: -Porque en el invierno la Tierra está más cerca del Sol, y en verano está más lejos.

Yo: -¿Entonces la Tierra se parte por el medio, y un hemisferio está lejos, y el otro cerca?

Y allí eran las exclamaciones sorprendidas, que demostraban fehacientemente que nunca habían reflexionado ni poco ni mucho sobre el tema, sino que solamente habían repetido consignas escuchadas por allí, sin cuestionarse si estaban o no respondiendo a mi pregunta específica.

Ya algo les he adelantado en otro post cuando les presenté todos los movimientos de la Tierra, pero hoy quiero que pensemos en el tema de los equinoccios y solsticios, y por qué se oponen las estaciones a uno y otro lado del ecuador terrestre.

¿Por qué mientras en el hemisferio sur es invierno, en el norte es verano y viceversa?

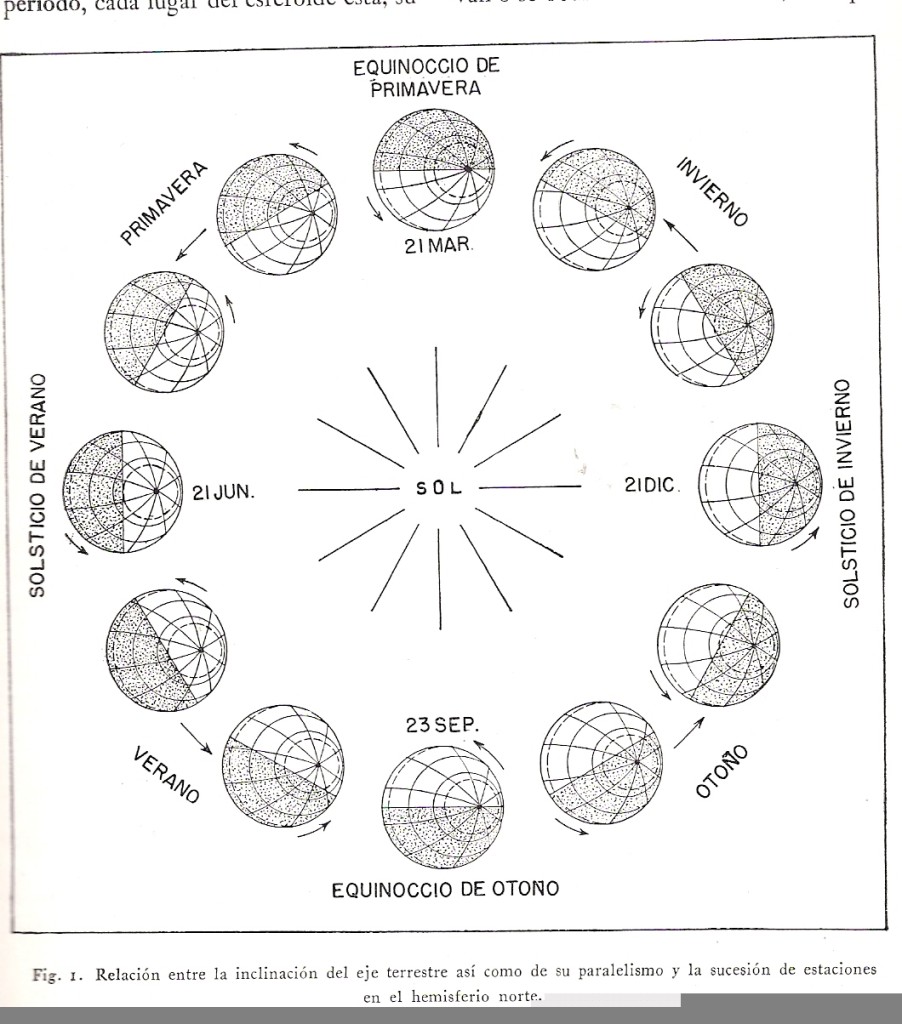

Para comprender esto, les invito a observar la Figura 2, pero primero les recuerdo dos cosas:

- la figura está pensada para el hemisferio norte, de modo que en el hemisferio sur, donde dice equinoccio de primavera será en realidad el de otoño; y el solsticio de invierno del gráfico (válido para el hemisferio norte), será el de verano para el hemisferio sur.

- por razones de comodidad de dibujo, la órbita alrededor del sol se ha idealizado como circular, cuando en realidad es una elipse poco excéntrica, tal como les expliqué ya en otro post.

La razón por la cual los hemisferios pasan por estaciones opuestas en cada momento del año, es la oblicuidad del eje de rotación terrestre, que implica que en determinados intervalos, la parte superior de la Tierra (hemisferio norte) se inclina hacia el sol como pueden ver en la figura, al observar el solsticio de verano (del hemisferio norte). En cambio, la posición oblícua del eje, hace que el hemisferio sur esté más alejado del centro, produciéndose allí el invierno.

En otras regiones de la órbita pasa exactamente lo inverso, quedando el hemisferio sur inclinado hacia el sol y el norte hacia afuera, con lo que se generan el verano e invierno respectivos.

Todo esto ocurre porque el eje de rotación va manteniendo el mismo ángulo respecto al plano de traslación a lo largo del año, aunque no de plazos mayores, como vimos en el momento en que les expliqué la precesión, en el post que ya deberían haber ido a repasar.

¿Qué son los equinoccios y los solsticios?

Para entender el concepto deberán analizar ambas figuras, pero les aclaro que en la Figura 1, se ha hecho una pequeña concesión para que el concepto quede más claro. Por eso se ha colocado en la tercera opción, la correspondiente a los equinoccios, el eje de giro de la Tierra en posición vertical, cuando en la realidad la oblicuidad es siempre la misma a lo largo de toda la órbita, tal como se ve en la figura 2.

En ambas figuras se ve claramente que existen dos partes bien diferenciadas en la tierra a lo largo de todo el año: una parte que recibe la mayor cantidad de insolación, y otra que queda más alejada de los rayos directos, con lo cual alcanza menos temperatura promedio, y es la que aparece sombreada en ambos dibujos.

Entonces, resumiendo NO ES LA TIERRA LA QUE ESTÁ MÁS CERCA O MÃS LEJOS DEL SOL. Son los hemisferios los que pueden estar más o menos distantes del astro rey.

Ahora me permito recordarles que los círculos teóricos que cortan el eje de giro según un ángulo de 90° se denominan paralelos, mientras que los que cortan a la Tierra según planos paralelos al eje y que pasan por ambos polos, se conocen como meridianos. No se asusten, que sobre este tema habrá posts específicos más adelante.

Todo esto se los digo, para que tengan en cuenta un detalle muy importante: cada punto de la Tierra se mueve durante la rotación, a lo largo del paralelo sobre el que yace.

Ahora, con este concepto en mente, veamos en detalle la producción y efectos de los equinoccios y solsticios.

Hay dos momentos en el año en que los rayos solares, al mediodía, inciden en forma perpendicular al ecuador, esos dÃas definen los equinoccios de otoño y primavera (según cuál sea el hemisferio), y eso se debe a que en esas fechas el círculo que marca el límite entre la mayor y la menor iluminación planetaria pasa por ambos polos, dividiendo por ende a todos los paralelos en dos partes iguales. Esto significa que el día y la noche tienen la misma duración, y eso es precisamente lo que la palabra equinoccio significa.

En efecto, la etimología de la palabra reconoce su origen en el latín, idioma en que aequus significa igual y nox, noche.

Por el otro lado, en los solsticios de invierno y verano, la desigualdad entre días y noches es máxima, porque es cuando el círculo de iluminacción más se aleja de los polos, con lo que corta a los paralelos en dos segmentos con la máxima diferencia posible.

Esto se refleja en la palabra, del latín solstitium, que reúne los vocablos sol y statum = quieto. La palabra indicaría que el sol está quieto, pero en realidad hace referencia al largo lapso en que permanece presente o ausente según la fecha del año, dando la sensación de estar detenido.

Este mismo tema explica el por qué de la duración semestral de la noche y el día en los polos.

Les dije más arriba que un punto cualquiera se desplaza a lo largo de su paralelo durante la rotación. Pues bien, si se fijan, en el polo la extensión del paralelo es nula, ya que se trata de un punto. Por ese motivo, no hay alternancia de días y noches cada 24 horas, sino que se cambia solamente cuando se pasa de la inclinación hacia el sol, a la posición alejándose de él, lo que ocurre, como pueden ver, (analizando bien las figuras) únicamente en los solsticios, es decir cada seis meses.

¿Por qué el equinoccio de primavera es en realidad alrededor del 23 de septiembre y no del 21?

Precisamente por la excentricidad de la órbita que les he recordado un poco más arriba. Las fechas serían las mismas (casi siempre el 21) para todos los equinoccios y solsticios, si la órbita fuera un círculo perfecto, lo que no es el caso.

¿Por qué el momento exacto en que ocurren los solsticios y equinoccios es variable a lo largo de los años?

Por el movimiento de precesión que les he explicado en el correspondiente post, y que hace que el eje terrestre vaya cambiando su posición con el tiempo, influyendo en la fecha y hora en que ellos se producen. El ciclo se cierra de manera de repetirse la misma hora equinoccial aproximadamente cada 26.000 años.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: Las imágenes que ilustran el post fueron tomados del ya histórico libro de Geografía Física de Finch y Trewartha.

¿Qué son las zeolitas y a qué deben su importancia?

¿Qué son las zeolitas?

¿Qué son las zeolitas?

Puede llamar la atención el hecho de que me esté refiriendo a estas sustancias en plural, pero ello se debe a que el nombre zeolita no designa a un mineral único sino a un grupo, del cual en la actualidad se conocen no menos de 50 integrantes naturales.

De entre ellos, los más comunes son: clinoptilolita, natrolita, analcima, chabazita, estilbita, laumontita, phillipsita, mordenita y erionita.

Ya tienen una variedad de nombres para ponerle a sus mascotas, ¿no creen? ¿Se imaginan ir al parque y llamar a su perrita: ¡Erionita, Erionita, aquí!!!?

Ahora, volviendo a lo nuestro, agreguemos que por si las variedades naturales no fueran suficientes; existen también compuestos asimilables a las zeolitas, que se obtienen artificialmente, para aprovechar sus notables propiedades. Si consideramos juntas las variedades artificiales y naturales, su número supera las 200.

¿Cuál es la composición química aproximada del grupo de las zeolitas?

Las zeolitas (o ceolitas, como también se las conoce) son de difícil inclusión en la clasificación tradicional de los minerales, porque permiten sustituciones químicas del silicio por otros cationes.

No obstante, las naturales se ubican normalmente como silicatos, y dentro de ellos, entre los tectosilicatos, compuestos por tetraedros formados por un catión y cuatro átomos de oxígeno, es decir que su fórmula general es TO4, donde la T señala el tetraedro, cuyo catión puede ser silicio (Si), aluminio (Al) o hasta germanio (Ge), en casos más raros

Cuando los tetratedros se conectan entre sí, comparten oxígenos, por lo cual su fórmula suele presentarse como TO2.

Por otra parte, debido a que el aluminio tiene menos cargas que el silicio, cuando aquél entra en la composición, las cargas se compensan incluyendo K, Na y Ca o menos frecuentemente Li, Mg, Sr y Ba.

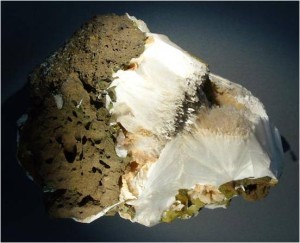

Como puede verse, ya desde su fórmula, las zeolitas son minerales con mucha personalidad, y en cuanto a su aspecto, son blanquecinas, hidratadas, blandas y livianas.

¿A qué deben su nombre?

El nombre zeolita procede del griego, idioma en el que ζειν (zein) significa hervir y λιθος (lithos) significa piedra, y fue acuñado por el barón Axel F. Cronstedt (1722- 1765), importante mineralogista y químico sueco, al que se le deben otros muchos descubrimientos, y al que en algún momento dedicaré un post.

Cronstedt observó durante uno de sus ensayos en el laboratorio, que al calentar muestras de uno de estos minerales hasta entonces desconocido, se desprendía una gran cantidad de agua, dando la impresión de que se producía una ebullición, y por ello lo denominó zeolita.

El mineral objeto de aquel ensayo es hoy conocido como estilbita, un alúmino- silicato de calcio y sodio que contiene 28 moléculas de agua en su composición, las cuales generan el efecto que mencionamos más arriba. Con la estilbita surge el nombre que después -al comprobarse que había otros alúmino silicatos hidratados, fundamentalmente de sodio, calcio y potasio, con una reacción semejante- se aplicó a todo el grupo, y no ya a una única especie.

¿Por qué son tan notables sus propiedades?

Probablemente la característica más llamativa es la reversibilidad del proceso de deshidratación. Es decir que al calentarse pierden el agua, pero luego la vuelven a recuperar. Además, la estructura cristalina se mantiene sin cambios durante ese proceso, debido a que las moléculas de agua están adsorbidas, y no absorbidas en el edifico atómico del mineral.

Cabe señalar que mientras que la adsorción es la capacidad de atraer gases o soluciones (en este caso agua) a nivel de las superficies externas, o internas que quedan expuestas por grietas, roturas, etc.; la absorción implica el ingreso de fluidos al interior mismo de los cristales.

Además de esta capacidad de adsorber agua, más tarde se descubrió que las distintas zeolitas tienen también tubos o canales internos que permiten la circulación de distintos tipos de fluidos, sea líquidos o gases.

Cabe agregar, que habiendo tantas especies de zeolitas, no todos los canales tienen diámetros similares, lo cual en la práctica significa que las diferentes zeolitas dejan pasar determinadas sustancias y retienen otras.

Esto las convierte en versátiles y útiles filtros de uso en agricultura, industria, ecología etc, tal como veremos en el punto siguiente.

Como si lo dicho fuera poco, las zeolitas pueden también intercambiar iones con el medio en que se encuentran, cediendo los que forman parte de su composición, para tomar en cambio los que abundan en el ambiente, es decir que exhiben lo que se llama capacidad de intercambio iónico.

¿Qué aplicaciones tienen las zeolitas?

- Debido a la mencionada capacidad de intercambio iónico, las zeolitas pueden usarse para limpiar aguas sucias, duras o contaminadas, ya que toman de ellas los iones indeseados.

- En piscicultura, las zeolitas mantienen pura el agua, y proveen elementos necesarios para la nutrición de los peces.

- En agricultura son descontaminantes y favorecen el crecimiento de las plantas.

- Sirven como suplemento dietario para aves, y para evitar malos olores del tracto intestinal en la crianza de los cerdos.

- Son también usadas como piedritas sanitarias para gatos.

- Pueden usarse como excipientes en farmacología.

- Son catalizadores en la industria petroquímica.

- La propiedad de dejar pasar selectivamente algunos fluidos- que expliqué más arriba- las convierte en verdaderos «tamices moleculares», que permiten su uso para limpiar toda clase de fluidos, y su incorporación a la industria del detergente.

¿De dónde se obtienen las zeolitas?

Su contenido de agua y su ocurrencia mayoritariamente en rocas sedimentarias, indica que se trata de minerales formados a baja temperatura, casi siempre en la superficie terrestre.

Generalmente aparecen en rocas volcánicas máficas, como relleno de cavidades por deposición de fluidos o vapores. Es común también su generación como productos de alteración de los vidrios volcánicos presentes en los depósitos de cenizas, en donde suelen tener el rol de agente cementante.

No es extraño hallar extensos depósitos zeolíticos en rocas sedimentarias químicas de origen marino; y eventualmente los terrenos con metamorfismo de bajo grado pueden contener secuencias de minerales zeolíticos, generados a partir de feldespatos y vidrios volcánicos, por lo que también las zeolitas son buenos indicadores de los diversos grados de metamorfismo alcanzados por el espacio involucrado.

Los principales productores mundiales son China, Corea del Sur, Japón, Turquía y Jordania.

En Argentina, los principales depósitos de zeolitas (variedad clinoptilolita) se encuentran en Patagonia.

Desde Ecuador me escribe Zoilo Angulo señalando que allí tienen la clinoptilolita. Agrego el dato y agradezco el aporte.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de la Enciclopedia Británica.

La dureza de los minerales. Parte 2.

Este post es la segunda parte del que presenté la semana pasada, de modo que deberían ir a leer esa entrada antes que ésta.

Este post es la segunda parte del que presenté la semana pasada, de modo que deberían ir a leer esa entrada antes que ésta.

El lunes pasado contesté las siguientes preguntas:

¿Qué se entiende por dureza mineral?

¿Qué escalas se usan para su medición?

¿Cómo se establece la dureza en la escala de Mohs?

¿Cómo se mide en la práctica la dureza con la escala de Mohs?

Hoy continuamos con las preguntas que habían quedado pendientes.

¿Hay alguna medición absoluta de la dureza?

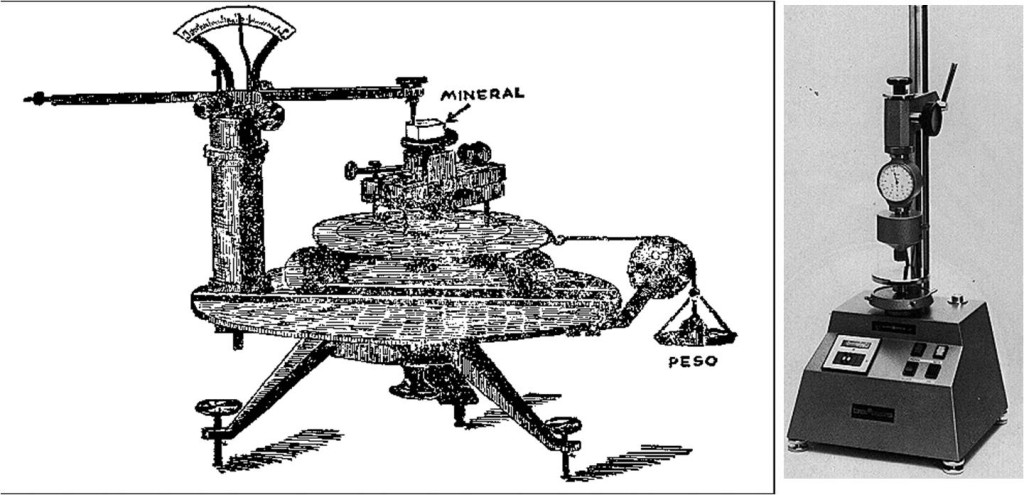

Sí, muchas de las escalas que mencioné en el post anterior, entre ellas la de Rosiwal establecen las durezas de modo absoluto, midiendo de alguna manera las fuerzas aplicadas o las incisiones resultantes en el mineral.

Algunas escalas miden el peso que hay que aplicar a la punta exploradora, otras en cambio miden la profundidad del surco resultante.

En general, las variaciones en los números obtenidos en las diversas escalas tienen que ver con la selección del sistema de medidas, o de las unidades empleadas, además de la diferencia en el objeto de la medición que ya he mencionado (fuerza aplicada o raya obtenida).

Así es que en unas escalas se usa el Kg masa, en otros el Kg fuerza, a veces la presión, etc.

¿Cómo se establece la dureza con la escala Rosiwal?

Mide en una escala absoluta la dureza de los minerales, expresada como la resistencia a la abrasión medida en pruebas de laboratorio con un esclerómetro, y asignando al corindón el valor de 1000. En este caso lo que se mide es el peso necesario hasta obtener una incisión nítida en el mineral explorado.

En la figura que ven ilustrando el post, hay a la derecha un esclerómetro del S XIX y a la izquierda uno actual con balanza digital.

La palabra esclerómetro procede de las raíces griegas skleros= dureza y metron= medida.

¿Esas escalas, qué relación guardan entre sí?

Prácticamente ninguna, son independientes entre sí. Aunque, por supuesto el ordenamiento de minerales según su dureza será el mismo en ambas. Es decir que si un mineral A es más duro que B en una escala, obviamente también lo será en las demás, aunque sólo en una de ellas (la de Mohs) se le asignará un número de 1 a 10.

En las otras, se establecen valores absolutos, según ya dijimos, de modo que pueden establecerse siempre tablas de equivalencias.

Como ejemplo, tomamos a continuación los minerales de la escala de Mohs, y enumeramos sus valores de dureza según Rosiwal, (recordando que el valor 1000 se le asigna al corindón) y en la de Knoop, que son las de uso específico, aunque no corriente, en mineralogía:

Escala Rosiwal Escala Knoop

Talco: 0,33 1

Yeso: 1,25 32

Calcita: 4,5 135

Fluorita: 5 163

Apatita: 8,13 430

Feldespato: 37,03 560

Cuarzo: 125 800-900

Topacio: 200 1300-1400

Corindón: 1.000 2000

Diamante: 140.000 8000-8500

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

La dureza de los minerales. Parte 1.

Cuando hace varios meses introduje el tema de las propiedades minerales que dependen del estado de agregación, mencioné entre ellas a la dureza.

Cuando hace varios meses introduje el tema de las propiedades minerales que dependen del estado de agregación, mencioné entre ellas a la dureza.

Hoy nos ocuparemos de ese tema.

¿Qué se entiende por dureza mineral?

La dureza es la propiedad mineral que se refiere a la resistencia que opone un ejemplar a ser rayado por un objeto punzante, y depende de la calidad de los enlaces atómicos involucrados: cuanto más fuerte es el enlace, más duro es el mineral.

La dureza no debe confundirse con la tenacidad, que ya les expliqué hace tiempo en otro post y que tiene que ver con roturas y deformaciones, no con rayado.

Y por supuesto tampoco debe confundirse con esa otra propiedad denominada «raya», que se relaciona con el color.

Es importante señalar estas diferencias, ya que es muy común suponer que un mineral muy duro es también muy difícil de romper, lo que es exactamente a la inversa. Por lo general, los minerales más duros, (como por caso, el diamante) suelen ser sumamente frágiles.

Así pues, si bien las piedras preciosas, para serlo, exigen una dureza elevada, son casi todas muy propensas a quebrarse y/o astillarse.

Otro detalle importante a considerar es que la dureza es una propiedad vectorial, es decir que cambia ligeramente según la dirección de exploración.

¿Qué escalas se usan para su medición?

Existen numerosas escalas diferentes, dos de las cuales tienen un uso más mundialmente extendido.

Una de ellas, la de Mohs, es la que se usa normalmente en Geología, y en seguida la veremos en detalle. Es una escala relativa, sobre la base de minerales patrón, es decir que establece comparaciones, y no valores absolutos.

La otra escala, de Rosiwal es la privilegiada en Gemología, y acuña valores absolutos, como veremos en la segunda parte del post. Debe su nombre al geó³logo austríaco August Karl Rosiwal.

También en Gemología existen otras escalas como las de Vickers, Knoop, Brinell o Rockwell y otras más aún, todas las cuales pueden relacionarse numéricamente con la de Mohs y entre sí.

¿Cómo se establece la dureza en la escala de Mohs?

Se trata sencillamente de un listado de minerales seleccionados como patrones para comparar con ellos las durezas de todos los demás. Esta escala fue creada por el mineralogista australiano Friedrich Mohs, en el año 1824.

En cada caso, un mineral raya a otro de dureza menor, y es rayado por cualquiera de mayor dureza. El hecho de conferírsele un número a cada mineral de la lista, no implica otra cosa que un orden y no quiere decir que un mineral de dureza 4 sea cuatro veces más duro que otro de dureza 1, ni nada por el estilo.

Así, por ejemplo el diamante es miles de veces más duro que el talco, no solamente diez veces como podría pensarse por las posiciones en la tabla.

La escala de Mohs es la siguiente:

- Talco

- Yeso

- Calcita

- Fluorita

- Apatita

- Feldespato

- Cuarzo

- Topacio

- Corindón

- Diamante

En general, los minerales que aparecen en la escala son los más comunes y abundantes para esa dureza dada. Por supuesto eso sólo es posible cuando hay tantos minerales de esa dureza como para seleccionar uno entre ellos.

Pero esto no significa que el diamante sea ni común ni abundante, sino simplemente que entra en la escala como el de mayor dureza, porque no hay otro que lo supere en ese aspecto, al menos entre los fácilmente reconocibles.

¿Cómo se mide en la práctica la dureza con la escala de Mohs?

Lo primero que quiero recordarles es algo que dije un poco más arriba: la dureza es vectorial, de modo que muchos minerales pueden tener no un único valor de dureza, sino un rango, que incluye las variaciones de dureza en todas las direcciones posibles. Es por eso que al consultar las tablas, tanto puede aparecer un intervalo, como un número promedio, que incluye decimales, lo que no está contemplado en la escala de Mohs, y a muchas personas les llama poderosamente la atención.

Ahora pasemos a las operaciones prácticas para establecer la dureza.

La foma más simple de determinarla es encontrar cuál es el último mineral de la escala al que el ejemplar en análisis puede rayar, o a la inversa, cuál es el primero que puede rayarlo a él.

Si la muestra en exploración no puede rayar a la fluorita pero sí a la calcita, su dureza está entre 3 y 4. Y se definirá uno u otro valor según cuánta proximidad se aprecia a uno u otro, en función de la resistencia que se aprecie en cada caso.

En otras palabras, se debería contar con un mineral de cada dureza para probar los ejemplares que se desea definir. ¿Pero quién tiene en el bolsillo un diamante, un corindón, o un simple topacio? No muy práctico, ¿verdad?

Por eso existen sets comerciales que incluyen implementos semejantes a lápices con puntas de los minerales de la escala. Por cierto para los valores altos de la escala, los minerales naturales se reemplazan por aleaciones de dureza asimilable.

Pero el set sigue siendo caro, por lo cual, se ha generado una escala alternativa, que incluye elementos comunes con los que se pueden explorar los minerales incógnita.

Según esa escala, sabemos que:

Los minerales de dureza 1 se puede rayar fácilmente con la uña.

Los de dureza 2 se pueden rayar difícilmente con la uña. Por supuesto, depende de la fortaleza y salud de las uñas en cuestión.

Hasta la dureza 3 , se pueden rayar con una moneda o alambre grueso de cobre.

La dureza 4 permite fácilmente el rayado con un cuchillo de acero.

La dureza 5 se puede rayar difícilmente con un cuchillo, clavo o punta de acero.

La 6 sólo permite el rayado con una lija para acero, con una punta de vidrio o con los minerales de dureza superior.

Desde el 7 en adelante, los minerales rayan el vidrio.

El 8 exige herramientas de carburo de wolframio, o minerales más duros.

El 9 es rayado por herramientas de carburo de silicio o por el diamante.

El 10 no puede ser rayado, salvo por el propio diamante, y raya a todos los demás minerales.

Es interesante mencionar que a partir de la dureza 7, lo que suele hacerse es utilizar placas de dureza de valor conocido, a las que se raya con la muestra, para evitar dañar a esta última, ya que se trata normalmente de piedras preciosas, que es preferible no lastimar.

Ya para terminar, quiero mencionar algunas precauciones que deben tomarse a la hora de explorar la dureza de un mineral:

- Usar caras frescas, porque determinados grados de alteración provocan una disminución de la dureza.

- Asegurarse de que no haya pátinas de óxidos en la zona de exploración, porque se estaría probando la dureza del mineral pátina, y no la del mineral de interés.

- Limpiar siempre con el dedo la zona explorada, para asegurarse de que se ha logrado un verdadero surco y no se trata de la marca de polvo que un mineral más blando puede dejar sobre uno más duro. El ejemplo clásico es la marca de tiza con que se escribe en un pizarrón, obviamente más duro que ella. La marca que queda no es una herida de raya, sino el material desgastado desde la tiza misma.

- Tener en cuenta que algunos minerales pulverulentos, granulares o astillosos, pueden romperse y quedar aparentemente rayados, cuando lo que ocurre es un arranque de partículas, es decir una rotura, no un rayado. Para salvar esta posible confusión, conviene analizar la supuesta raya con una lupa de mano.

Como este post ya viene siendo bastante extenso, las preguntas que siguen serán motivo de la parte 2, que subiré el próximo lunes.

¿Hay alguna medición absoluta de la dureza?

¿Cómo se establece la dureza con la escala Rosiwal?

¿Esas escalas, qué relación guardan entre sí?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es una foto tomada por Pulpo en el Museo de Ciencias Naturales de Los Ángeles, Estados Unidos.