Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

Una explicación científica sobre la «grieta» que afecta a barrios de Diamante, Entre Ríos, Argentina.

En días recientes, hemos venido escuchando diversas interpretaciones periodísticas acerca de «la grieta que amenaza a la ciudad de Diamante». Es hora de explicar algunas cosas. Vamos a ello.

En días recientes, hemos venido escuchando diversas interpretaciones periodísticas acerca de «la grieta que amenaza a la ciudad de Diamante». Es hora de explicar algunas cosas. Vamos a ello.

¿Dónde queda Diamante?

Diamante, también conocida como Ciudad Blanca, debido a la coloración que el alto contenido silíceo confiere a su suelo arcilloso, se recuesta sobre la margen izquierda del Río Paraná, en el este de la provincia de Entre Ríos. Es el municipio cabecera del departamento Diamante, que abarca la localidad homónima y un área rural. La ciudad misma comprende un radio urbano de aproximadamente 4,18 km.

Aguas arriba de la ciudad de Diamante, el Río Paraná¡ presenta una muy limitada navegabilidad, por lo cual el puerto de Diamante es el último puerto de ultramar del mencionado río, y el único perteneciente a la provincia de Entre Ríos.

El fenómeno al que haremos referencia hoy, afecta a la urbanización del extremo oeste de la barranca, es decir, al barrio San Roque, próximo a la imagen del Cristo Pescador.

¿Cuál es el fenómeno que se está produciendo?

Contra lo que el mal uso del término «grieta» parece indicar, no se trata de un evento tectónico, ni es en definitiva una falla o una ruptura de materiales rocosos. Lo que tiene lugar es un fenómeno de remoción en masa, asociado en este contexto a las dinámicas fluvial y pluvial, ambas de origen superficial. En otras palabras, el río y las lluvias actúan sobre factores predisponentes, para generar los deslizamientos y derrumbes que son procesos recurrentes en las localidades de la costa del Paraná.

La zona afectada en los episodios recientes alcanza ya más de 130 metros de largo y 40 metros de profundidad, pero muy probablemente se continuará extendiendo.

Para ser más específicos, lo que se está presenciando es el desmoronamiento de paredes inestables en la terraza baja, lo que a su vez descalza las terrazas más altas, donde se hace muy visible la cicatriz del desprendimiento, al que la prensa ha dado en llamar, o mal llamar, «grieta».

El desmoronamiento de las barrancas en la terraza baja se asocia directamente con la erosión provocada en la planicie de inundación, por el régimen de crecidas del propio río.

Al propio tiempo, tanto en las terrazas bajas como altas, otro proceso que dispara el derrumbe se debe dominantemente a las aguas pluviales que discurren de forma temporaria, cayendo por los desniveles y generando a los pies de cada salto, el fenómeno de cavitación que he explicado en detalle cuando les presenté la dinámica de las cárcavas.

¿Por qué ocurre esto específicamente allí y ahora?

Esencialmente por la confluencia de numerosos factores naturales y artificiales. Los terrenos son en la zona muy poco consolidados, ya que en ellos dominan materiales sueltos y finos como arcillas y arenas, de escasa estabilidad en las pendientes ribereñas. Son también factores naturales, la abundancia de lluvias y la alternancia de bajantes y crecientes, propias de la dinámica fluvial, y el aporte de las aguas subterráneas regionales.

Entre los factores antrópicos se cuentan la deforestación asociada a la ocupación urbana, las vibraciones del tránsito vehicular sobre la barranca, la descarga de agua sin control alguno, desde los asentamientos junto a las barrancas, y la alteración de las vías de escurrimiento naturales, cuando se diseñan los barrios, o éstos crecen de manera espontánea.

¿Qué puede esperarse en el futuro?

Me encantaría poder decir lo contrario, pero estos fenómenos sólo evolucionan profundizándose en el tiempo, si no cambia el conjunto de los factores ya mencionados. Corregir sólo alguno, no desactiva el sistema, que es de por sí muy complejo.

¿Qué acciones podrían tomarse?

Podrían construirse estructuras para proteger el talud, con coberturas de membranas flexibles, o puede inyectarse cemento para frenar los deslizamientos superficiales, drenar el agua en la base del suelo arcilloso, o colocar gaviones con mallas rellenas de piedras que protegen del embate directo del agua, ya sea fluvial o pluvial.

Pero todas las estrategias son costosas y dan respuestas temporarias, porque antes o después, las defensas artificiales sucumben también ante la dinámica natural.

La única forma efectiva de preservar vidas y bienes es delimitar una franja de restricción desde el borde de la barranca hacia adentro, en toda la extensión de la cual se prohíba la ocupación permanente y, con más razón, la construcción de viviendas.

De hecho, bastaría con exigir el cumplimiento efectivo de una ordenanza ya existente, y penalizar su violación.

Dicha ordenanza es la N° 115/79, que prohíbe la construcción en toda la zona afectada por este proceso, y que data de 1979, como su designación lo indica. Fue promulgada un año después del derrumbe que destruyó la escuela nacional N° 211.

Entre los antecedentes y fundamentos de la ordenanza, se menciona un relevamiento, realizado por la Dirección de Minería dependiente del Ministerio de Obras Púºblicas de Entre Ríos, en el que «se recomienda no permitir el realojamiento en el área ya que existe un equilibrio inestable», y en el que se aclara que «es importante citar que este límite (el de riesgo de derrumbe) es provisorio pues se modifica constantemente ante nuevos desmoronamientos».

Lamentablemente, esa ordenanza es letra muerta, porque la gente volvió a vivir en esos lugares, hoy nuevamente afectados por la misma dinámica.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de Clarín on line.

Reconocimiento mineral: el magnetismo.

La última de las propiedades que nos falta conocer para poder comenzar a determinar los minerales sin recurrir a maniobras ni instrumentos complejos, es el magnetismo. Como ya señalé antes, es una de las propiedades que dependen de la existencia de un campo, específicamente el magnético.

La última de las propiedades que nos falta conocer para poder comenzar a determinar los minerales sin recurrir a maniobras ni instrumentos complejos, es el magnetismo. Como ya señalé antes, es una de las propiedades que dependen de la existencia de un campo, específicamente el magnético.

El tema del magnetismo es extenso y apasionante, además de que tiene muchísimas aplicaciones en la investigación geológica y geofísica, de modo que será tratado desde otras ópticas en numerosos encuentros más adelante.

Por hoy, sólo voy a centrarme en unas pocas consideraciones necesarias para la determinación mineral. Luego, en otros posts, cuando hablemos del campo magnético terrestre, nuestro conocimiento al respecto se hará mucho más amplio. Pero tengan paciencia. Hoy apenas les sirvo el aperitivo necesario para que puedan digerir la manera en que las características magnéticas se usan en el diagnóstico mineral.

¿Qué se entiende por magnetismo?

En una primera aproximación puede decirse que el magnetismo es la propiedad por la cual determinados minerales pueden atraer el hierro y algunos de sus compuestos y derivados. En general, se trata de minerales que contienen hierro, níquel o cobalto, algunos de los cuales se conocen como «imanes naturales».

A diferencia de los imanes artificiales, no requieren de ninguna maniobra ni inducción para actuar como tales, y por eso mismo son de carácter permanente.

¿Por qué algunos minerales pueden actuar como verdaderos imanes?

Históricamente, el primer imán natural que se conoció fue la magnetita, precisamente porque sus efectos son muy intensos. El nombre procede de la región de Magnesia de Tesalia (porción de Grecia, en una gran bahía del Mar Egeo, denominada Golfo Pagasético) donde es un material abundante y donde se describieron sus sorprendentes propiedades.

El concepto de atracción magnética se confundió alguna vez con el de la atracción gravitacional, llegándose a pensar que el magnetismo profundo generaba la fuerza de la gravedad. Pero eso ya lo hemos conversado en otro post.

La comprensión acerca del origen de esta fuerza atractiva comenzó durante la primera parte del S. XIX, cuando el físisco danés Hans Christian Oersted (1777-1851) la relacionó por primera vez con la electricidad.

Este investigador observó que un conductor por el cual circula una corriente eléctrica, genera una atracción sobre cualquier imán que se encuentre en las proximidades. Probablemente fue un hallazgo casual, ya que tal vez era un despelot desordenado que dejaba sus imanes en cualquier parte… 😀

Cualquiera haya sido la circunstancia de ese descubrimiento, posteriores estudios le permitieron comprobar que esa reacción era consistente y se repetía siempre, inexorablemente; pero que existía también la posibilidad de que algunos materiales en lugar de ser atraídos fueran repelidos.

Eso permitió comprender lo que hoy es una verdad básica de la física: todo fenómeno de atracción o repulsión magnética, no es otra cosa que una acción ejercida a distancia por una carga eléctrica en movimiento sobre otra carga eléctrica que también se mueve.

Y ahora llegamos a los minerales, que como ya saben, están compuestos por átomos, y en ellos, los electrones, ¿qué son sino cargas elécticas en movimiento?

Entonces, en teoría, todos los minerales podrían actuar como imanes… mas no… y ¿por qué no? porque en la mayoría de los casos las orientaciones (no confundir con las distribuciones, que generan la red cristalina) de los átomos es aleatoria, con lo que los efectos de sus electrones se anulan entre sí.

Sólo en los materiales magnéticos, los átomos poseen una orientación tal que las acciones magnéticas de sus electrones se suman entre sí, dando por resultado una manifestación detectable de magnetismo.

¿Cómo se clasifican los minerales según su reacción a los campos magnéticos?

De una manera sencilla, expeditiva, y a los fines de la diagnosis mineral se habla de minerales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos.

¿Qué es un mineral ferromagnético?

Es aquél que resulta fuertemente atraído por el campo magnético del lugar. Si se encuentra en partículas libres, de tamaño y densidad suficientemente pequeñas como para poder movilizarse, ellas tienden a dirigirse hacia las zonas donde el campo es más intenso, es decir donde se concentran las líneas de fuerza (cosa de la que hablaremos en otro post más adelante).

Ejemplo típico es el óxido de hierro denominado magnetita, de la que ya hemos hablado, y cuya composición es Fe3O4. Una de sus variedades, la calamita, fue en tiempos antiguos utilizada como un antecedente de la brújula, ya que se la suspendía de un hilo y girando libremente señalaba la línea de los polos norte y sur magnéticos.

También el sulfuro de hierro, conocido como pirrotina de composición Fe1.nS, puede ser ferromagnético segén su contenido en hierro.

¿Cuándo un mineral es paramagnético?

Cuando sólo es atraído ligeramente por un imán, y no muestra tendencias «migratorias» como las que señalé para los ferromagnéticos.

Son ejemplos los minerales de hierro o que contienen níquel o cobalto en cantidades discretas, con excepción de los mencionados arriba como ferromagnéticos.

¿Cuándo un mineral es diamagnético?

Todos los minerales que son ligeramente repelidos por un imán son diamagnéticos. Son minerales que en partículas pequeñas tienden a moverse hacia las partes del campo donde hay menor densidad de líneas de fuerza.

Como la gran mayoría de los minerales son diamagnéticos o a lo sumo, paramegnéticos, es corriente la metodología de separación magnética para obtener una concentración de ferromagnéticos a partir de los sedimentos que los contienen.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

¿Qué son las cavernas volcánicas?

Hace no mucho tiempo, les expliqué cuáles eran las partes que constituyen un volcán. Relacionado con ese tema, surge este otro, ya que las cavernas volcánicas comienzan siendo parte constitutiva de un aparato volcánico, pero no siempre ocurren, y a veces se abren al exterior a tanta distancia del centro eruptivo, que podemos intentar comprenderlas como unidades del paisaje relativamente independientes.

Hace no mucho tiempo, les expliqué cuáles eran las partes que constituyen un volcán. Relacionado con ese tema, surge este otro, ya que las cavernas volcánicas comienzan siendo parte constitutiva de un aparato volcánico, pero no siempre ocurren, y a veces se abren al exterior a tanta distancia del centro eruptivo, que podemos intentar comprenderlas como unidades del paisaje relativamente independientes.

Así, pues, veamos qué podemos aprender sobre el tema.

¿Qué es una caverna volcánica?

Se denomina así a las aberturas que conectan zonas subsuperficiales con el exterior, pero que se encuentran generadas por el enfriamiento de lavas y/o flujos piroclásticos, que se desplazan ya en superficie. Algunas son simples cuevas de pequeño tamaño, y otras en cambio tienen una enorme extensión. En la foto, me ven en el ingreso de una caverna que se extiende por al menos un centenar de metros sin interrupción, en la isla de Rapa Nui.

Cualquiera sea su dimensión, las cavernas volcánicas se forman a partir de los mismos conductos por los que los materiales piroclásticos y las lavas son expulsados hacia la superficie del terreno, normalmente en topografías con una pendiente que permite a las lavas alejarse del centro ígneo inicial. En ese desplazamiento, el material se enfría y solidifica, en situaciones ligeramente diferentes, según veremos en seguida.

¿Qué tipos de cavernas volcánicas existen?

Debido a los comportamientos diferentes que resultan de las variaciones en composición química de las lavas, su contenido en gases, la temperatura exterior, etc., surgen al menos tres tipos de cuevas o cavernas volcánicas:

- Túneles de lava o lóbulos de drenado: suceden cuando los flujos de lava a lo largo del desplazamiento se solidifican desde afuera hacia adentro, como es lógico, y por ende, en el núcleo del cuerpo lávico el magma continúa fundido y fluyendo. En algún momento cesa la alimentación de material porque el pulso volcánico termina, y cuando toda la roca fundida escapa del conducto, queda la oquedad que llamamos caverna en general y túnel en este caso particular. Es el caso de la caverna de la foto.

- Cuevas de fragmentación: en este caso se requiere la coexistencia de piroclastos y lavas que también se enfrían desde afuera, generando costras rígidas, y que se fragmentan en el contacto entre la masa de piroclastos y la superficie de los flujos de lava, en respuesta a la fricción y las tensiones generadas en el desplazamiento. En esas porciones de ruptura, suelen generarse también espacios cavernosos, generalmente muy pequeños.

- Túmulos y crestas de presión: ocurren cuando los flujos de lava, al irse enfriando, pierden su capacidad dúctil y generan protuberancias, que al perder sustentación por el vaciado, se desploman dando lugar a cavidades de diferentes formas y tamaños. Precisamente cuando esas estructuras son muy pequeñ±as y orientadas hacia arriba, se las denomina respiraderos, porque por ellos se alivia la presión de los gases confinados en el interior de los flujos lávicos.

¿Cómo evolucionan las cuevas y cavernas volcánicas en el tiempo?

Como todo cuerpo expuesto, todos estos tipos de cavidades están sujetos a la erosión natural, pero también, a lo largo del tiempo han sufrido numerosas ocupaciones humanas, que muchas veces han modificado en alguna medida su forma y tamaño, y han dejado registros de interés arqueológico.

La resistencia a la erosión y meteorización de estas estructuras depende de su composición, y su estado, siendo en general más resistentes si son cuerpos de lava que si son materiales piroclásticos. Su duración no obstante, salvo intervenciones humanas es sólo medible en tiempos geológicos.

¿Qué importancia tienen?

En los albores de la historia antropológica fueron utilizadas como refugios y asentamientos, razón por la cual, como dije más arriba, suelen ser sitios de interés arqueológico, donde muchas veces se encuentran pictografías, restos de utensilios y fragmentos óseos que hablan acerca de la alimentación; pero que también son a veces sitios de disposiciones funerarias.

También para la Geología son de verdad interesantes, porque en su interior muchas veces pueden identificarse diferentes flujos individuales de lava, contactos entre lavas y brechas volcánicas, y numerosas microestructuras que relatan la historia del enfriamiento, entre muchas otras cosas.

Algunas cavernas, como la de Pucón en Chile que también tuve oportunidad de visitar, son sitios ideales para instalar la aparotología para el monitoreo de la actividad volcánica y sísmica asociada. Y ese seguimiento, de hecho se está realizando en el presente.

¿De dónde son las fotos que ilustran el post, y qué podemos agregar al respecto?

¿De dónde son las fotos que ilustran el post, y qué podemos agregar al respecto?

Tanto la foto en la cabecera como la del final del post son de la misma caverna en la isla de Rapa Nui (Pascua).

Debido a que la isla entera es de generación volcánica, está surcada por todo tipo de cavernas del mismo origen, pero hay también otras muchas cuevas excavadas por las olas en los acantilados y también excavacioens humanas y erosivas, de modo que no es sencillo establecer cuántas existen en realidad para cada tipificación genética.

Lo que es interesante es lo que quise mostrarles en la última foto, ya que en el interior, y a escasa profundidad existe una vegetación tropical, en parte natural, y en parte implantada por los nativos en el comienzo del siglo pasado, porque allí se refugiaban cuando comenzó la colonización europea, que fue cruenta y avasalladora.

Ocultos en las cavernas lograron sobrevivir pequeños clanes que conservaron, afortunadamente, una identidad cultural apasionante.

Ya antes, esta caverna y otras cuevas, volcánicas o no, habían sido utilizadas como refugios en las guerras entre clanes, por lo cual, se les dieron diversos usos fascinantes, pero eso ya es otra historia…

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Propiedades físicas de los minerales: clivaje y fractura.

Ya venimos hace tiempo avanzando sobre las propiedades de los minerales, que permiten su determinación recurriendo solamente a la vista y unos pocos elementos que siempre se tienen a mano.

Hoy avanzamos con dos de las propiedades que dependen del estado de agregación. Ellas son el clivaje y la fractura.

¿Qué es el clivaje?

Si bien en algunos textos esta propiedad aparece también mencionada como exfoliación, ya les explicaré más abajo por qué personalmente no los considero sinónimos, aunque entiendo la resistencia de algunos autores a utilizar el término clivaje, por considerarlo un anglicismo.

En efecto, la palabra clivaje es la traducción de cleavage, que significa escisión, disociación o segmentación, al menos en una de sus acepciones, ya que en otra significa escote.

Volviendo a la propiedad que nos ocupa, lo primero que debemos señalar es que se trata de una característica vectorial, es decir que depende de la dirección de exploración; y se refiere a la tendencia de un mineral a romperse a lo largo de una o más superficies planas predeterminadas.

Como se trata de una estructura producida por la ruptura del mineral, no debe ser utilizada en cristales perfectos o en ejemplares que se desee conservar intactos. En otras palabras, ya que para probar cómo se rompe un especimen, precisamente hay que romperlo, el clivaje es una propiedad de valor relativo, aunque en minerales no rodados ni desgastados pueden observarse las superficies de segmentación que ya se presenten por procesos naturales, sin dañar el ejemplar.

El clivaje depende exclusivamente de la estructura interna de los minerales y no debe confundirse con el hábito, ni depende de él de ninguna manera.

¿A qué se debe el clivaje?

El clivaje es el resultado de la estructura cristalina. Recordemos que cuando la materia se encuentra en estado cristalino, los átomos se ubican en el espacio según redes claramente establecidas, y se conectan entre sí a partir de los enlaces. Esto determina que algunos lugares del espacio están ocupados por átomos y otros por sus uniones, que son más fuertes o más débiles según la clase de enlace involucrada.

En otras palabras, el clivaje es una ruptura preferente a lo largo de los planos que contienen los enlaces atómicos más débiles.

¿Cómo se puede clasificar el clivaje?

Como ya les he dicho otras veces, toda clasificación depende del criterio que se aplique para realizarla. En principio son dos los criterios utilizados: según su calidad o grado, y según su forma.

¿Cómo se clasifica el clivaje según su calidad o grado?

El principio básico es que cuanto más débiles son los enlaces, más fácil y netamente se romperá el mineral, y la calidad o grado del clivaje resultante será mayor.

Es decir que la calidad del clivaje varía inversamente a la fuerza del enlace. Con enlaces fuertes, el clivaje es malo y con enlaces débiles, el clivaje es bueno. Generalmente los enlaces iónicos son los más débiles, y los enlaces covalentes son fuertes.

Los clivajes según la calidad, y en sentido decreciente, pueden ser, entonces:

- Muy perfecto: en cuyo caso se puede llamar también exfoliación, ya que el mineral se divide en delgadas hojas siempre en una dirección. Este término exfoliación deriva, precisamente, del latín exfoliare que quiere decir deshojar y está conformado por el prefijo ex (hacia afuera), la raíz folia (hoja) y la terminación are, que define acción, es decir que transforma la palabra en verbo. Ejemplo clásico es el de las micas.

- Perfecto: es también productor de planos muy lisos y regulares, pero a diferencia del muy perfecto o exfoliación, los planos están demasiado separados como para que se puedan separar hojas o láminas delgadas.

- Bueno: se obtienen fragmentos muy regulares y parecidos a verdaderos cristales. por ejemplo en la calcita.

- Mediano o regular: es propio de los feldespatos, y da planos menos perfectos y lisos que en los dos ya mencionados.

- Imperfecto: ya implica la transición a la fractura, por lo que muchos autores ni siquiera lo reconocen como una calidad de clivaje.

¿Cómo se clasifica el clivaje según su forma?

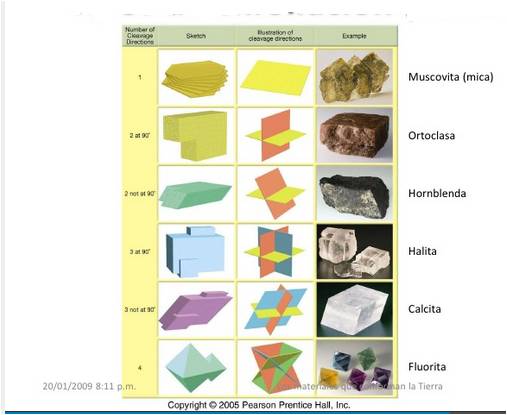

Para aplicar este criterio de clasificación, se recurre a observar el número de planos por los que se rompe el mineral, y el ángulo que esos planos forman entre sí, tal como puede verse en la figura que ilustra el post.

Según ese criterio, el clivaje puede ser:

- Basal o pinacoidal: hay solamente un plano de clivaje, y el mejor de los ejemplos es la muscovita o mica blanca, cuya calidad de clivaje es tal, que se conoce directamente como exfoliación.

- Prismático: presenta dos planos perpendiculares de clivaje, y son ejemplos el espodumeno y la ortoclasa.

- Tabular: también presenta dos planos, pero no son necesariamente perpendiculares, un ejemplo es la hornblenda.

- Cúbico: implica tres planos que se intersecan a 90 grados, resultando en cubos pequeños que se rompen en otros menores cada vez. La halita y la galena son los ejemplos por excelencia.

- Romboédrico: también se encuentran tres planos, pero ellos no se cortan a 90 grados. El ejemplo típico es la calcita, con calidad buena.

- Octaédrico: incluye cuatro planos de ruptura, como es el caso de la fluorita y también del diamante.

- Dodecaédrico: Hay seis planos de clivaje, y un ejemplo clásico es la esfalerita.

¿Qué es la fractura?

Cuando las superficies de ruptura no son lisas ni completamente asimilables a planos geométricos, se habla de fractura. Conviene recordar que como tanto la fractura como el clivaje son propiedades vectoriales, pueden coexistir en el mismo mineral. Así, la mica tiene una dirección de exfoliación y las demás son de fractura.

¿Qué formas afecta la fractura?

La fractura puede ser:

- Concoide o concoidea, cuando el mineral se rompe en superficies curvas y normalmente concéntricas, como sucede con el cuarzo.

- Desigual o irregular, es la que presentan la gran mayoría de los minerales, y produce una superficie áspera no asimilable a formas definidas

- Fibrosa o astillosa, se da cuando el mineral se rompe dejando astillas o fibras. Es el caso de las micas, en las direcciones sin clivaje.

- Ganchuda, el mineral se rompe en superficies dentadas, y esos dientes tienen vértices agudos.

¿Qué es la partición?

Un concepto ligeramente diferente a los ya expresados es la partición, que tiene lugar cuando los minerales se rompen a lo largo de planos de debilidad resultante no de su estructura atómica, sino de tensiones externas o de la presencia de maclas. El maclado es un fenómeno del que hablaremos en otro post, y que básicamente implica el crecimiento de dos o más cristales, pegados entre sí, según ciertas simetrías.

La diferencia más importante con la fractura y el clivaje, es que la partición no tiene valor diagnóstico, ya que no todos los ejemplares de una especie mineral la presentan, precisamente porque si no han existido el maclado o determinadas presiones, no ocurre.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

¿Qué es la Tafonomía?

Hoy nos vamos a ocupar de una disciplina nacida como parte integrante de la Paleontología, y que ya ha adquirido la entidad de una ciencia independiente, con numerosas e importantes aplicaciones.

Hoy nos vamos a ocupar de una disciplina nacida como parte integrante de la Paleontología, y que ya ha adquirido la entidad de una ciencia independiente, con numerosas e importantes aplicaciones.

¿Qué es la Tafonomía?

Etimológicamente, el término Tafonomía procede del griego τάφος‚ (taphos), que significa enterramiento, y de νόμος (nomos) que significa norma o ley. El primero en utilizar esta denominación fue el paleontólogo ruso Iván Efremov en 1940, quien lo acuñó para describir la disciplina que se ocupaba de analizar los cambios ocurridos sobre los restos, marcas, huellas y/o productos de organismos biológicos, durante su incorporación a la litosfera.

¿Qué es un yacimiento de fósiles?

¿Qué partes comprende la Tafonomía?

Hay esencialmente dos grupos de procesos dentro de los que son estudiados por la Tafonomí. Ellos son objeto de estudio para dos subdisciplinas: la Bioestratinomía que analiza la fase bioestratinómica; y la Fosildiagénesis que se ocupa de la fase fosildiagenética.

Los procesos de los que se ocupa la Bioestratinomía son todos los que dan lugar a la producción y/o acumulación de lo que se conocerá luego como fósiles, siempre que ocurran de manera superficial, ya sea subaérea, subacuática o eventualmente en cuevas someras. Es decir que ocurren en una etapa previa al enterramiento. Aquíse incluyen cambios en los restos orgánicos, que suceden inmediatamente o muy poco después de la muerte, y son por ejemplo, la descomposición, desarticulación, fragmentación, alteración, carroñeo, colonización, necrocinesis (transporte del resto por agentes biológicos o geológicos), resedimentación (es decir nuevo depósito a veces a mucha distancia del sitio original del deceso), etc.

Esta fase se minimiza hasta casi ser inexistente en los organismos endobiontes, los cuales por vivir enterrados, al fallecer ya están incorporados al sustrato.

Los procesos de la Fosildiagénesis o fase fosildiagenética, suceden con posterioridad al enterramiento. Durante esta fase, algunos de los procesos de la fase anterior no se interrumpen, sino que se van completando, como es el caso de la descomposición y a veces también la fragmentación y desarticulación hasta cierto grado.

Procesos generalmente posteriores son la cementación, disolución, relleno, permineralización, reemplazo, deformación, reelaboración, etc. Muchos de estos procesos son los de la fosilización propiamente dicha, y ya los he explicado en otro post. Todavía en posteriores etapas, los fósiles pueden llegar a fragmentarse hasta desaparecer inclusive.

¿Cuál es su aporte a la Geología?

Todas las observaciones que la tafonomía realiza, interpreta y organiza, permiten reconocer o al menos dar pistas acerca de la evolución del paisaje en el que los fósiles son encontrados. Mientras que el fósil en sí mismo brinda información sobre su ambiente vital, el clima reinante durante su existencia y su posición en la estructura ecológica y evolutiva; las informaciones tafonómicas no se relacionan sólo con el tiempo de vida de los organismos, sino con todo el tiempo geológico a partir de allí y hasta el presente.

El registro fósil (conjunto de todos los fósiles encontrados ya sea en un sitio, en un biocrón dado, o como total absoluto de los hallazgos conocidos) en sí mismo, por lo general rinde menos información cuanto más antiguo es, porque suele ser más escaso y peor conservado. En cambio, la información tafonómica se enriquece cuanto más antiguo es el fósil analizado.

¿Qué otras aplicaciones tiene la Tafonomía?

Desde el siglo pasado, el XX, los métodos de análisis tafonómico comenzaron a encontrar numerosas formas de aportar información útil no solamente para otras áreas de la Paleontología, como por ejemplo la Paleobiología, Paleoceanografía, Icnología, Bioestratigrafía, y hasta Tectónica; sino también fuera de las ciencias geológicas. Son numerosos los ejemplos de aplicación en arqueología y medicina forense.

Por supuesto este post no constituye sino un aperitivo para una materia tan sustanciosa que nos convocará muchas veces en el futuro, ya van a ver.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es tomada de FERNÁNDEZ-LÓPEZ, S. 1988. La Tafonornía: un subsistema conceptual de la Paleontología. Coloquios de Paleontología, 41 (1986-1987): 9-34.