Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

Conceptos generales sobre las cuencas hidrográficas.

Ya he venido adelantando algunos temas relativos a los ríos: su generación, sus partes en un corte transversal, es decir perpendicular al curso, y también muchos conceptos relativos al agua misma y a las formas de flujo, y la erosión resultante. Me parece que es el momento de hablar un poco respecto al concepto de cuencas hidrográficas, y a eso nos vamos a dedicar hoy.

Ya he venido adelantando algunos temas relativos a los ríos: su generación, sus partes en un corte transversal, es decir perpendicular al curso, y también muchos conceptos relativos al agua misma y a las formas de flujo, y la erosión resultante. Me parece que es el momento de hablar un poco respecto al concepto de cuencas hidrográficas, y a eso nos vamos a dedicar hoy.

¿Qué se entiende por cuenca hidrográfica?

Tal vez sea éste también el momento de hacer una importante aclaración. Existen dos conceptos que a veces hasta los propios geólogos y geógrafos confunden: cuenca hidrográfica y cuenca hidrológica. Pese a tener una raíz semántica común, estas dos expresiones no deben intercambiarse entre sí, porque no significan lo mismo.

Mientras que la cuenca hidrográfica, (que también puede llamarse hoya hidrográfica, cuenca de drenaje o cuenca imbrífera) solamente incluye aguas superficiales; la cuenca hidrológica – también denominada cuenca hídrica- abarca tanto las aguas superficiales como las subterráneas, es decir los acuíferos, por lo cual es mucho más caudalosa.

Dicho lo cual, aclaremos que este post sólo se refiere a las cuencas hidrográficas, ya que de acuíferos hemos venido hablando ya antes, en otros posts, y seguramente lo seguiremos haciendo.

Ahora sí, definamos una cuenca hidrográfica, que no es más que un territorio desde el cual, todas las aguas superficiales son drenadas por un único sistema natural, que comprende un río principal y todos sus afluentes, subafluentes, arroyos menores y hasta manantiales que los alimentan.

El requisito es que la porción del agua que escurre a partir de todas las precipitaciones de esa región, llega a su destino final, sea el mar, un espejo interior, o eventualmente las aguas subterráneas locales, sin mezclarse -al menos superficialmente- con el agua precipitada en áreas adyacentes.

Los límites de una cuenca hidrográfica se conforman con las líneas de las cumbres que la separan de las áreas aledañas, y que se denominan divisorias de aguas.

¿Qué tipos de cuencas hay?

Como siempre les aclaro, existen tantas clasificaciones posibles para cada tema, como criterios diferentes se utilicen al generarlas.

En este caso, he seleccionado dos criterios en particular, uno que separa las cuencas según el destino final de sus aguas, y otro, según la posición geográfica de toda la cuenca.

Veremos a continuación ambos.

¿Cómo se clasifican las cuencas según el destino final de sus aguas?

Aplicando este criterio, se puede hablar de tres tipos de cuencas: exorreicas, endorreicas y arreicas.

Las cuencas exorreicas llevan sus aguas hasta el mar o el océano. Son ejemplos la cuenca del Plata, o la del Amazonas, ambas en Sudamérica.

Las cuencas endorreicas alcanzan su destino final en lagos, lagunas o salares que no se conectan en forma directa y superficialmente con el mar. Por ejemplo puede mencionarse a la cuenca de la laguna Mar Chiquita en la Provincia de Córdoba, Argentina.

Las cuencas arreicas terminan en un territorio particular, sin alcanzar un espejo interior ni exterior, puesto que sus aguas se evaporan o infiltran, saliendo de la cuenca hidrográfica para sumarse a la hidrológica. Son frecuentes en áreas muy permeables como las dunas de arena del desierto del Sahara, donde no sólo la infiltración sino también la evaporación dan cuenta de las aguas disponibles.

¿Cómo se clasifican las cuencas según su posición geográfica?

Existen cuencas de montaña, cuencas de llanura y cuencas mixtas.

Los rasgos típicos de las cuencas de montaña son: divisorias de aguas bien definidas, pendientes abruptas, y muchas veces lechos rocosos y escasa vegetación. Las dos últimas características hacen que el escurrimiento sea mucho mayor que la infiltración y la evaporación juntas, por lo cual el tiempo de concentración de la creciente suele ser breve, y tener por ende crecidas casi instantáneas que pueden llegar a cobrarse vidas de turistas que desconocen tal característica.

Las cuencas de llanura, son de escasa pendiente, divisorias no siempre bien definidas, que a veces pueden llegar a desaparecer, desdibujarse o fluctuar, generando transfluencias, como se denomina al fenómeno por el cual las aguas de una cuenca, en situaciones de creciente pueden llegar a desbordarse hacia otra cuenca adyacente.

Las cuencas mixtas tienen características de las dos anteriores, dominando unas u otras, según la porción de su territorio de que se trate. Por lo común las cuencas grandes comienzan en zonas montañosas, para terminar al nivel del mar. Es por eso muy frecuente dividir las cuencas de mayor tamaño en subcuencas de comprensión y manejo más sencillo.

¿Qué elementos y qué partes tienen las cuencas?

Los elementos de una cuenca son los rasgos bien definidos que ellas incluyen, mientras que sus partes son sencillamente las porciones topográficas en las que se las divide, y al interior de las cuales están presentes casi siempre los mismos elementos.

Los elementos que vamos a definir son:

- Divisoria de aguas.

- Cabecera.

- Red hidrográfica.

- Interfluvios.

- Río principal.

- Afluentes.

Veamos cada uno:

La divisoria de aguas o divortium aquarum, (continental divide, en inglés, tal como ven en el cartel que he fotografiado para ustedes), es la línea de la que ya hemos hablado, que define el contorno total de la cuenca hidrográfica. Obviamente, la línea divisoria es la que sigue los puntos más elevados del terreno que separa a dos o más cuencas vecinas.

La cabecera de la cuenca es la parte más elevada del sistema, y como tal la más distante a la desembocadura.

La red hidrográfica incluye todos los cursos de agua presentes en la cuenca, es decir que se conforma con todas las corrientes menores que desaguan en el río principal, ya sea de manera directa o a través de afluentes. Localmente, una gran cuenca puede incluir pequeñas cuencas arreicas que no conforman la red mencionada.

Los interfluvios son todos los espacios de terrenos algo más elevados, que quedan comprendidos entre los cursos de una cuenca, y en los cuales las aguas precipitadas escurren hacia dichos cursos. Tal como lo indica la etimología, son espacios «entre los ríos».

El río principal puede definirse porque es el que tiene mayor caudal de agua, o la mayor longitud o la mayor área de drenaje en la cuenca. En la mayoría de los casos existe un río principal bien definido desde la desembocadura hasta la divisoria de aguas, pero hay situaciones no tan claras, en las que debe seleccionarse el criterio a utilizar entre los mencionados, para designar como principal a uno de los ríos en particular.

Afluentes son todos los ríos secundarios que vierten sus aguas en el río principal y que a su vez pueden tener sus propias cuencas, con los denominados sub-afluentes. este tema se verá en detalle en otro post.

Ahora pasemos a ver las partes de una cuenca, que son específicamente tres:

- Cuenca alta.

- Cuenca media.

- Cuenca baja.

Cuenca alta, que se conoce también como nacientes, corresponde a parte más elevada, donde los cursos se desplazan por la mayor pendiente. Allí el proceso dominante es de erosión, la cual, además procede con mayor intensidad en sentido vertical que horizontal.

Cuenca media, corresponde a territorios donde ya la pendiente es menor y el proceso erosivo tiende a ser más intenso en la dirección horizontal. Comienza también a ser más notable la sedimentación.

La cuenca baja es la parte más cercana a la desembocadura y allí, la sedimentación es intensa, puesto que normalmente las pendientes son exiguas.

¿Qué partes tienen los cursos de cada río en particular?

Este tema suele conocerse como perfil longitudinal de un río, y se relaciona con otro punto de mucha relevancia, que se conoce como perfil de equilibrio, por lo cual será tratado en profundidad en otro post, pero vale la pena una pequeña introducción aquí, para señalar similitudes y diferencias con lo mencionado para las cuencas.

En el curso de un río se distinguen tres partes, denominadas, curso superior, curso medio y curso inferior.

El curso superior, ocupa la parte más alta del relieve, y debido a su pendiente elevada, es donde el río tiene un gran potencial de erosión, aun cuando muchas veces su caudal es escaso, ya que se acrecentará aguas abajo al recibir más afluentes y sumar más precipitaciones.

En el curso medio, el río disminuye su pendiente pero ensancha el valle, puesto que la erosión ahora se intensifica, como en las cuencas medias, en la dirección horizontal.

Finalmente en el curso inferior, próximo a la desembocadura, domina la sedimentación y se forman las llanuras aluviales, con todos sus rasgos asociados.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Las pruebas de la deriva de las placas tectónicas. Parte 2.

El lunes pasado subí la primera parte de este tema, y por ende deberán comenzar por leer ese post antes de internarse en éste.

El lunes pasado subí la primera parte de este tema, y por ende deberán comenzar por leer ese post antes de internarse en éste.

En ese momento respondí a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el listado de las principales pruebas de la deriva de placas?

¿Cuáles son las pruebas paleogeográficas?

¿Cuáles son las pruebas paleontológicas?

Ahora retomamos con las preguntas que nos faltaban.

¿Cuáles son las pruebas paleomagnéticas?

Hoy les daré una explicación algo somera, puesto que no les he explicado todavía las características y el comportamiento del campo magnético terrestre, cosa que haré pronto en otro post. Pero lo que les cuente aquí, será lo más sencillo posible.

Para que puedan entender lo que sigue, les digo que cuando los minerales magnéticos se encuentran en formas de partículas de tamaño tan pequeño como para poder movilizarse, se orientan respondiendo a la configuración del campo en el que se encuentran. Eso puede suceder en sedimentos finos o en magmas fundidos. Cuando en cualquiera de esos casos, luego de haberse orientado quedan inmovilizadas, ya sea porque los magmas se solidificaron, o porque los sedimentos se compactaron o cementaron, los pequeños imanes que esas partículas representan, señalan la posición del polo magnético terrestre en el momento de la inmovilización.

Sumando a esto la posibilidad de datar los materiales, se ha generado toda la disciplina conocida como paleomagnetismo (paleo= antiguo) que permite- entre muchas otras cosas- reconstruir la posición de los polos en tiempos pasados.

Dicha reconstrucción ha permitido establecer lo que se conoce como»deriva de los polos magnéticos», ya que efectivamente, ellos han ido desplazándose a lo largo del tiempo geológico. Esa deriva -para el Polo Norte- se ha medido tanto en materiales de América del Norte, como de Europa, estableciéndose así en cada caso una curva de desplazamiento polar respecto a cada continente.

Ahora observen la figura que ilustra el post. Allí notarán la similitud en la forma de ambas curvas, dato reforzado por numerosas mediciones en distintos puntos del planeta. La forma se repite siempre con casi absoluta semejanza, es decir que la trayectoria del polo queda bien establecida, sin embargo…

Mientras que para las rocas más antiguas las curvas, pueden superponerse, a partir de ciertos momentos de la historia geológica, alrededor del fin del Mesozoico, aun conservando la similitud de formas, esas curvas comienzan a separarse, abriéndose cada vez más.

La existencia de una curva demuestra que el polo magnético ha ido cambiando de posición, pero siendo sólo uno, no puede haber definido dos trayectorias diferentes, de tal modo que cuando empiezan a alejarse las dos curvas- por otra parte idénticas en su forma- la única explicación posible es que los continentes desde los cuales se han realizado las correspondientes mediciones, también se han alejado uno de otro.

¿Cuáles son las pruebas geológicas?

Parte de las pruebas ya las he presentado la semana pasada, al hablar de las cordilleras y las orogenias, que pueden considerarse tanto objeto de la Geografía como de la Geología; pero existen otras muchas comprobaciones más, de las cuales, sólo mencionaré aquéllas más relevantes y sencillas de comprender para quienes no manejan el vocabulario científico específico. No obstante, tendrán que permitirme que use los nombres de algunas rocas, aunque todavía no les haya explicado cómo son.

Existen doleritas –rocas ígneas– correspondientes al Jurásico, totalmente similares, tanto en Tasmania (parte de la Mancomunidad de Australia), como en Victoria (Antártida), donde la formación se conoce como doleritas Farrar, y en África del Sur donde se las incluye en la Formación Karoo. La identidad de rocas y de edades se explica mucho mejor como resultado de un episodio único en un territorio antes unido, que como meras coincidencias en sitios distantes. Conviene recordar aquí que para la Geología un episodio magmático único puede durar desde decenas a cientos o miles de años, y puede contener diversos pulsos de menor duración.

También hay coincidencias que no pueden achacarse al azar entre las charnoquitas (granitos alcalinos muy raros, que contienen hipersteno) que aparecen en Antártida, oeste de Australia, Madagascar y sur de India, sitios todos que alguna vez formaron la porción sur separada del supercontinente Pangea, a la que se denominó Gondwana.

También en los territorios que una vez constituyeron Gondwana, abarcando los sitios mencionados, y parte de Brasil, se encuentran lineamientos de anortosita (plagioclasa básica) que pueden seguirse como un continuo cuando se reúnen los continentes mencionados, en las posiciones que debieron ocupar antes de la deriva de las placas.

¿Cuáles son las pruebas paleoclimáticas?

Algunas se enlazan perfectamente con la deriva de los polos magnéticos, ya que ellos guardan relación -aunque no son idénticos- con los polos de rotación, y al cambiar su posición las paleolatitudes también van variando, con su consecuente incidencia sobre el clima regional.

Pero, ¿hay pruebas específicas de eventos climáticos que nos permitan asumir que zonas hoy distantes estuvieron en contacto alguna vez? Sí que las hay, y ahora mencionaremos unas pocas.

Las tillitas son rocas resultantes de la dinámica glaciaria, y han sido encontradas en registros del Carbónico, en India, Australia, África del Sur y Brasil. Otra vez, esa coincidencia es muy sencilla de explicar si se colocan todos esos sitios juntos en la antigua Gondwana, y se torna difícil de comprender, en cambio, si se pretende suponer eventos aislados pero simultáneos en sitios tan distantes y con diversas latitudes como son hoy los mencionados.

Una explicación alternativa sería que ocurrió una glaciación mundial en el Período Carbónico, lo cual no se sostiene, porque se han encontrado depósitos de bauxitas y lateritas- que se forman en entornos preferentemente tropicales- y grandes bosques en Norteamérica, Europa y hasta China para ese mismo tiempo. Las zonas mencionadas corresponden a la porción norte (Laurasia) que resultó separada de la antigua Pangea. Así pues, la parte norte habría registrado climas benignos, mientras el sur, estaba cubierto por el hielo.

Otra contundente prueba de que no hubo glaciacón mundial surge de la abundancia de registros fósiles de arrecifes coralinos, claramente de mares cálidos, que se encuentran en el norte de Bretaña y Alemania, con dataciones que los colocan en el Carbónico, precisamente.

Por si todo esto fuera poco, al norte de Laurasia se estaban formando depósitos evaporíticos, resultantes en gran medida de la intensa evaporación reinante en climas cálidos, y hay también registros de areniscas rojas con dunas fósiles. Todo ello además de demostrar que no hubo glaciación generalizada, sumado a los datos de las zonas que sí estuvieron glaceadas, ha permitido generar mapas de paleolatitudes, que corroboran una vez más la vieja y, en su momento, tan cuestionada teoría de Wegener.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta pá¡gina está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del libro Geología Global de Khan.

Las pruebas de la deriva de las placas tectónicas. Parte 1.

Lo primero que quiero advertirles es que este tema es lo bastante interesante como para ameritar un post extenso, que por eso mismo dividiré en dos partes. Y ahora sí vamos a lo nuestro:

Lo primero que quiero advertirles es que este tema es lo bastante interesante como para ameritar un post extenso, que por eso mismo dividiré en dos partes. Y ahora sí vamos a lo nuestro:

En un post anterior, ya les he presentado una aproximación a la teoría que se reconoce como el principal antecedente de la Tectónica Global, hoy considerada válida.

En ese momento, hablamos de la deriva continental, y la criticamos, rescatando de ella lo que continúa vigente, y señalando lo que ya no se sostiene en el paradigma actual. Pero les recuerdo que en ese post solamente hablamos de la deriva continental centrándonos en las primeras observaciones que hicieron algunos científicos respecto a las coincidencias de las formas costeras a uno y otro lado de los océanos, y que permitieron reunir a todos los continentes en el antiguo supercontinente llamado Pangea.

No obstante, existen muchísimas otras pruebas científicas que avalan la idea de que las placas se han desplazado- y siguen haciéndolo- a lo largo del tiempo geológico.

Algunas de esas pruebas fueron aportadas por el mismo Wegener, (quien de hecho murió en una de las campañas que emprendió en su búsqueda) y otras se fueron sumando a lo largo de muchos años de estudios posteriores.

Hoy veremos las principales pruebas, pero consideramos como tema ya sabido el de las coincidencias en las formas continentales, punto que no repetiremos aquí.

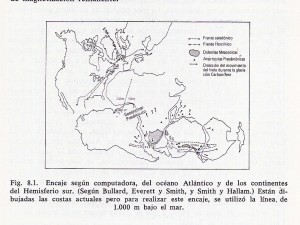

Figura 1

¿Cuál es el listado de las principales pruebas de la deriva de placas?

- Pruebas paleogeográficas.

- Pruebas paleontológicas.

- Pruebas paleomagnéticas.

- Pruebas geológicas.

- Pruebas paleoclimáticas.

¿Cuáles son las pruebas paleogeográficas?

Ya lo relativo a la coincidencia de costas, repito, lo vimos en otro post, pero hay otras pruebas igualmente valiosas que enumeraremos en este punto, y que se pueden visualizar en la Figura 1.

Para comenzar, digamos que existe también una notable similitud entre las cadenas montañosas, que al juntar los continentes, como se supone estaban en la Pangea, se continúan de manera impecable. Hoy, en cambio, esos sistemas orográficos están en costas alejadas por cientos o miles de kilómetros. Las bandas de plegamiento que terminan actualmente de manera abrupta en los bordes continentales son de la misma edad, litología y características estructurales.

Acontecimientos simultáneos de tal identidad resultan difíciles de explicar como hechos independientes, mientras que suponerlos como parte de una unidad luego fragmentada, al separarse los continentes, es de una lógica innegable.

Pueden ver los ejemplos en la Figura 1, donde marcado con C aparece el que tal vez sea más fácil de visualizar; correspondiente a lo que se conoció como Orogenia Caledónica, acontecida entre el Silúrico y el Devónico, y que como ven, afectó a Groenlandia, Escocia y Escandinavia. Si siguen el trazado en el mapa donde los continentes se han reunido como estuvieron en la Pangea, la continuidad resulta evidente.

Otro caso similar es el de la Orogenia Hercínica, también Paleozoica, que atraviesa Norteamérica, las Islas Británicas y la frontera euroasiática, con notables similitudes. Llevando los continentes a su posición actual, las cordilleras parecen segmentos sin ninguna relación, lo cual no explica las similaridades señaladas, y la simultaneidad de los acontecimientos que reflejan.

¿Cuáles son las pruebas paleontológicas?

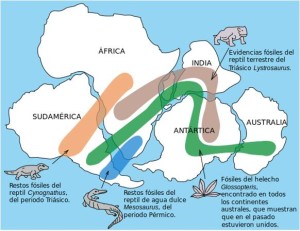

Pueden observar ahora la Figura 2, y verán zonas que comparten contenidos de floras y faunas fósiles semejantes, en regiones que alguna vez formaron parte del mismo supercontinente, y que hoy se encuentran aisladas por el océano.

Figura 2

Durante millones de años, los ejemplares fósiles correspondían a los mismos géneros y especies, con variaciones locales poco significativas. Sin embargo, hoy, las floras y faunas de América del Sur, África, India, Australia y Antártida- que alguna vez conformaron la parte sur de la ex Pangea, y que al separarse de ella constituyeron Gondwana- no pueden ser más diferentes.

Esto se explica de forma sencilla: antepasados comunes, al quedar aislados por la apertura de los océanos, evolucionaron de maneras independientes hacia las especies que hoy pueblan cada uno de los continentes modernos.

Hasta aquí la parte 1 del post. El lunes próximo seguiré contestando las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las pruebas paleomagnéticas?

¿Cuáles son las pruebas geológicas?

¿Cuáles son las pruebas paleoclimáticas?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: Las imágenes que ilustran el post son del libro Geología Global de Khan, salvo la Figura 2 que es de Wikipedia.

Talleres para adultos y niños en el Museo Geominero de España

Estos talleres están destinados a público general, incluyendo niños a partir de 6 años para facilitar la comprensión de las actividades. Consisten en el reconocimiento de fósiles, minerales o rocas a partir de características fácilmente observables en muestras de mano.

Cada taller consta de una parte teórica, en la que un monitor explicará los rasgos distintivos de las piezas en cuestión, y una parte práctica en la que los asistentes deberán identificar con la ayuda de una clave los elementos objeto del taller (fósiles, minerales o rocas). La duración estimada de cada taller es de unos 45 minutos y el aforo de cada grupo será de unas 18 – 20 personas.

Fechas:

Primeros domingos de mes

Precio:

Gratuitos

Información e inscripción:

Teléfono 913 495 959

De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h

Pruebas de la evolución biológica. Parte 3.

Como este post es continuación de los de las dos semanas anteriores, en caso de que no lo hayan hecho ya, les recomiendo ir a leer las partes 1 y 2, antes de internarse en ésta de hoy.

Como este post es continuación de los de las dos semanas anteriores, en caso de que no lo hayan hecho ya, les recomiendo ir a leer las partes 1 y 2, antes de internarse en ésta de hoy.

En la primera parte contesté las siguientes preguntas:

¿Por qué hay quienes niegan aún hoy la Teoría de la Evolución Biológica?

¿Qué pruebas pueden mencionarse para apoyar la verosimiltud de la evolución de los seres vivos?

¿A qué se refiere el concepto de variación de las faunas en el tiempo?

¿A qué se refiere el concepto de formación de filogenias parciales?

En la parte 2 me referí a los siguientes temas:

¿A qué se refiere el concepto de formas intermedias, transicionales, o de transición?

¿A qué se refiere el concepto de formas sintéticas?

¿A qué se refieren los conceptos de embriología comparada, y de aparición de órganos rudimentarios recesivos?

Hasta aquí la parte 2 de este tema. Hoy terminaremos el tema con las preguntas restantes.

¿A qué se refieren las pruebas paleogeográficas?

Se denominan también pruebas paleobiogeográficas, ya que se comparan los datos aportados tanto por la Paleogeografía, como por la Ciencia Biológica.

Un hecho incontrastable de la realidad es que existen taxones cuya diferenciación coincide con los tiempos posteriores a la separación geográfica de regiones que antes eran aledañas, o formaban parte de una continuidad que los desplazamientos propios de la Tectónica de Placas interrumpieron en algún punto de la historia geológica.

Analicemos un caso muy claro:

Si observan la figura que ilustra el post, hay una zona faunística común entre África y Madagascar, que data de tiempos anteriores al Jurásico. Sin embargo, a partir de ese período en que la deriva de las placas aisló las respectivas poblaciones, comienzan hallazgos de faunas que se van diferenciando progresivamente entre sí. Hoy Madagascar tiene géneros y especies que le son propios, y muy distintos de los que habitan en África, pese a compartir con ellos antepasados comunes.

Pasando el ejemplo en limpio, la única explicación posible es que existió una evolución distinta en dos regiones que dejaron de compartir sus poblaciones. Al resultar aisladas las faunas originales, probablemte iguales, sus cambios adaptativos las fueron diferenciando cada vez más a lo largo del tiempo.

¿A qué se refiere el concepto de transformación gradual de los órganos a lo largo de los tiempos geológicos?

Este proceso se ha comprobado repetidamente, al analizar todas las líneas filogenéticas bien establecidas. Siempre se observa que ejemplares de edades geológicas comparables presentan grados de especialización aproximadamente equivalentes.

No existen «saltos hacia atrás» en la carrera evolutiva. Cuando un órgano se ha perfeccionado para una función, necesariamente se transmite a la descendencia, y la mutación permanece. Todos los ejemplares que se encuentren, si son de menor antigüedad tendrán como mínimo ese grado de evolución, la que se irá profundizando a lo largo del tiempo, hasta alcanzar la etapa de tipólisis.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es tomada de aquí.