Archivo de la categoría ‘Geología en la vida cotidiana’

¿Qué pasa con el suelo después de los incendios? Parte 2.

Este post es la continuación del del lunes pasado, de modo que les recomiendo su lectura antes de entrar en éste de la fecha.

Este post es la continuación del del lunes pasado, de modo que les recomiendo su lectura antes de entrar en éste de la fecha.

En ese post he respondido las siguientes preguntas:

¿Qué partes del suelo son las más afectadas?

¿Qué componentes del suelo sufren más alteraciones?

¿Qué propiedades del suelo cambian?

¿Puede el suelo recuperar su condición inicial? ¿En cuánto tiempo y en qué grado?

Hoy, saldremos del suelo mismo, para mirar el sistema de manera más completa, y para eso comenzaremos por referirnos a los procesos que modelan el paisaje que se ha visto afectado.

¿Qué otros procesos geomórficos se ven alterados?

Primero debe tenerse en cuenta que en cada sistema, son dominantes unos u otros procesos, y prácticamente todos ellos se verán modificados por un incendio de bosques o de monte, pero en este caso, voy a dejar afuera, para mejor oportunidad, aquéllos que no son pertinentes a nuestras sierras de Córdoba, tales como posibles efectos sobre aludes o ciclos reiterados de congelamiento y descongelamiento que son poco frecuentes en ellas.

Pero uno de los procesos más inmediatamente impactados será la erosión del suelo mismo.

Allí donde los suelos tienen escaso desarrollo, como en áreas escarpadas, la pérdida de la vegetación, cuya acción protectora es bien conocida, puede significar la pérdida lisa y llana de todo el suelo.

Pero aun en zonas donde el espesor del solum no es tan mínimo, las partes superficiales, desagregadas por la ruptura de estructuras y afectadas por la falta de cubierta vegetal, se convierten rápidamente en carga disponible para cualquier agente de transporte, sea el viento, el agua o la conjunción de ambos. La propia pendiente puede disparar también procesos gravitacionales, que eliminan la cubierta edáfica más superficial en muy poco tiempo.

Más allá de la erosión acelerada del suelo, también otros materiales como rocas y sedimentos se encontrarán sumidos en un nuevo escenario, donde la acción erosiva se ve modificada, impactando de manera indirecta sobre ellos.

Por ejemplo, la disponibilidad de agua será otra, porque faltará la vegetación que es la primera en interceptar el impacto de la lluvia, y en aumentar la fracción que se evapotranspira, restándola del escurrimiento directo. Estos detalles pueden verlos con mayor profundidad en varios posts en los que me he referido al ciclo del agua y sus factores.

En definitiva, para un mismo total de agua precipitada, habrá mucho mayor escurrimiento, que además será mucho más rápido por las nuevas condiciones de suelos impermeabilizados, de los que hablamos en el post anterior, y por la falta de vegetación que lo desacelere.

De allí puede deducirse que los procesos erosivos hídricos cambiarpan.

También el ciclo eólico tendrá modificaciones al faltar la barrera protectora de los árboles, que disminuyen la velocidad del agente viento, que puede volverse por ende mucho más agresivo y efectivo.

¿Qué pasa con los cauces fluviales?

Sean permanentes o temporarios, los cauces fluviales mostrarán una dinámica diferente, con aguas que se reunirán desde todas las pendientes, en mayor cantidad y con mayor velocidad, en función de lo que se dijo más arriba.

Siempre considerando que algunas situaciones serán muy particulares, puede generalizarse que muy probablemente habrá los siguientes cambios en los cauces:

- Habrá picos de creciente más altos.

- Los picos de creciente tendrán tiempos de llegada muy posiblemente más cortos.

- Los cursos mismos pueden verse más erosionados, acelerándose sus acarcavamientos.

No obstante, también es cierto que las aguas corrientes no serán tampoco tan límpidas, ya que habrá superficialmente mucho material suelto susceptible de ser arrastrado por las aguas, sean ellas salvajes o encauzadas.

Cuando esa cantidad de material supera la capacidad de transporte del agua, la cual varía según la pendiente y el caudal, habrá efectos de colmatación de algunos reservorios, y puede que también haya sedimentación incrementada en algunos sitios de los cauces mismos, o excediendo de ellos.

Este efecto puede ser altamente contaminante, cuando se piensa sobre todo en que mucho material puede ser arrastrado hacia los reservorios de agua para consumo, cuyo tratamiento se dificulta.

Ahora bien, hemos hablado de dos efectos prácticamente opuestos y cabe preguntarse si hay allí o no una contradicción.

Para comprender esto mejor, debe recordarse que la erosión y la sedimentación ocurren normalmente juntas, sólo que no en el mismo sitio, sino que lo que se arranca de un lugar, se deposita en otro.

Ahora bien, cuál de ambos procesos será el que más impacto genere, es decir si dominarán los efectos de la erosión o de la sedimentación, eso depende del conjunto de factores de cada subsistema en particular, pero cualquiera sea el caso, habrá modificaciones del equilibrio preexistente, con cambios sensibles en la dinámica hídrica regional.

¿Qué pasa a nivel de cuencas?

Cada uno de los cambios que se observan aisladamente en los diversos cursos de agua, se van potenciando unos a otros en auténticos efectos dominó. En general, puede esperarse que una cuenca afectada por incendios se vea sujeta a inundaciones más intensas y más rápidas, en el supuesto, claro, de que las restantes condiciones sean las adecuadas para ellas.

Por otra parte, debe recordarse que una cuenca no solamente incluye el agua superficial, sino también la subterránea en la región.

Un escurrimiento acelerado, puede significar un descenso en el nivel de las capas subterráneas, simplemente porque la distribución del agua precipitada cambia.

A esto debe sumarse el efecto «hidrofóbico» que se produce en el suelo en muchas oportunidades, por efecto del fuego, con lo cual la infiltración se dificulta.

También puede ocurrir que el material suelto y restos biológicos que se incorporan como carga del agua en movimiento, se depositen finalmente en los diques y reservorios, naturales o artificiales, que actúan normalmente como reguladores del flujo.

Esa sedimentación puede contribuir a una colmatación acelerada de los depósitos de agua, lo cual altera todo el balance de la cuenca.

¿Qué pasa con las aguas infiltradas?

Ya dijimos que normalmente verán disminuido su caudal, pero también puede que lleven en suspensión y/o disolución materiales contaminantes, como las cenizas mismas provocadas por el incendio, además de carga biológica producto de la fauna y flora en descomposición.

El material en suspensión, dominantemente cenizas, puede llegar a ser transportado por mucho tiempo (tanto más cuanto más liviano sea), con lo cual la contaminación es «exportable» a zonas no afectadas directamente por los incendios. Sólo la lluvia volverá a limpiar la atmósfera, y a veces un milimetraje muy exiguo no alcanza para llevar todo el material hacia abajo. Y eso sin considerar que lo que el viento haya exportado antes de la lluvia, se seguirá propagando por otros sitios hasta que en ellos se produzcan suficientes precipitaciones.

Corolario: sigue sin parecerme inteligente eso de «manejo del fuego», y aquí les presenté mis argumentos. Ustedes decidan por sí mismos cuánto de manejables son los efectos de los incendios.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de la red.

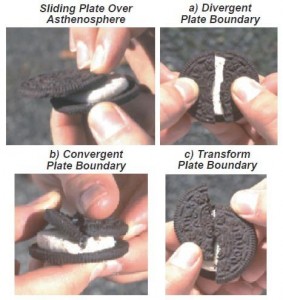

Geología y galletitas…

Este gráfico lo encontré en Facebook,en el sitio «I fucking love Science», y me pareció genial, de modo que lo comparto con ustedes, como una manera de empezar el fin de semana sonrientes y relajados.

Un abrazo y hasta el lunes, Graciela

¿Por qué son habituales las inundaciones en la cuenca media del Paraná?

Ya en un post anterior, les he contado que no es lo mismo anegamiento que inundación, y en este caso en particular, vamos a hablar de las inundaciones. No sería una mala idea que repasaran las diferencias señaladas en ese post.

Ya en un post anterior, les he contado que no es lo mismo anegamiento que inundación, y en este caso en particular, vamos a hablar de las inundaciones. No sería una mala idea que repasaran las diferencias señaladas en ese post.

¿Dónde está emplazada la cuenca del Paraná?

La cuenca del Río Paraná forma parte de otra mayor, la del Plata, que es, por su extensión, la segunda en América (inmediatamente después de la del Amazonas) y la quinta en el mundo.

En su recorrido, el río afecta en forma directa a Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, sirviendo en algunos casos como límite geográfico natural entre ellos.

Si se considera todo el sistema, casi podría decirse que todo el continente al sur de las nacientes del río Paraná se relaciona con él, a través de los numerosos afluentes que componen su cuenca.

¿Qué características tiene la cuenca del Paraná?

La cuenca completa está formada a su vez por dos subcuencas: la propia del Paraná- con 1.414.132 km²- y la de su afluente, el Paraguay, que suma 1.168.540 km².

Según informa wikipedia, la palabra Paraná es en realidad un apócope de una expresión propia de la lengua de los nativos tupi : «para rehe onáva» que equivaldría a «pariente del mar» o «agua que se mezcla con el mar».

En general todo el comportamiento hidráulico de la cuenca está regido por los aportes pluviales y fluviales que tienen lugar aguas arriba, preferentemente en la zona de Brasil.

En efecto, allí, las isohietas señalan promedios de lluvias anuales con valores entre 1.400 y 1.800 mm. En cambio, en territorio argentino, los valores pluviométricos se mueven entre los 700 y 1.200 mm anuales. Por otra parte, en las zonas del curso medio y bajo del río, la conformación topográfica más llana, disminuye los valores del escurrimiento, a favor de la infiltración y evaporación- evapotranspiración. (Les recomiendo ver estos conceptos en el correspondiente post.)

¿Cuál es la parte media de la cuenca del Paraná?

Comencemos por describir un tanto la trayectoria del Río Paraná desde su nacimiento, en Brasil y de resultas de la confluencia de los ríos Grande y Paranaíba.

Desde ese punto, se dirige hacia el suroeste, ejerciendo la función de límite entre los estados de Mato Grosso del Sur y São Paulo y Paraná. Más al sur es la frontera entre Brasil y Paraguay, y luego genera la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil.

A partir de allí, donde se le une el río Iguazú, es el límite entre Argentina y Paraguay, y se desvía hacia el oeste, hasta confluir con el río Paraguay, y girar nuevamente hacia el sur.

Ése es el punto que marca el inicio de la cuenca media, que se enmarca completamente en territorio argentino.

En ese tramo, además, el río sirve de límite natural entre varias provincias, ya que a su margen derecha (oeste y sudoeste) quedan las provincias de Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, mientras que a la izquierda, se encuentran las de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Conviene en este punto recordar que las márgenes izquierda y derecha de un río se definen mirando hacia su desembocadura, y no a la inversa. Es decir, se consideran como si el sujeto observador se desplazara junto con el curso natural del río, dejando a sus espaldas las nacientes.

La longitud del río Paraná es de 2.570 km desde su nacimiento hasta desembocar en el Río de La Plata.

No obstante, el curso medio, que aquí nos ocupa, es de aproximadamente unos 722 km, desde la confluencia con el río Paraguay por el norte hasta la ciudad de Diamante en el sur, donde comienza el que se conoce como «predelta».

¿Qué características tiene el Río Paraná en su cuenca media?

Desde el momento en que se une con el Paraguay, el curso del río resulta fuertemente controlado por una falla geológica, que es precisamente la causa de su brusco cambio de dirección hacia el sur.

El cambio en la pendiente regional lo convierte, por otro lado en un río de llanura, con una amplia planicie de inundación, con profusión de meandros, islas y bancos de arena, y una velocidad de flujo mucho menor.

La llanura de inundación está limitada por barrancas en la margen izquierda, mientras que en la margen derecha, sus costas son bajas y anegadizas, con numerosos riachos y lagunas que se inundan en época de crecientes.

Esa situación persiste hasta la latitud de la ciudad de Santa Fe, donde se invierte, y la rivera protegida por un barranco es la derecha, desplazando las inundaciones hacia el territorio de la provincia de Entre Ríos.

¿Por qué son tan recurrentes las inundaciones en muchas de las ciudades emplazadas en las orillas del curso medio del Paraná?

Ya habrán advertido, por lo que mencioné más arriba, que un importante condicionante es la configuración geológica y geomorfológica de la región, ya que en esa parte, en una de las costas el río está contenido por barrancas, lo cual le obliga a derramarse sobre el lado opuesto.

Pero además, hay otros factores que facilitan los desbordes. Ellos son:

- El régimen pluviométrico, sobre todo aguas arriba, como se señaló al comienzo de este post.

- La enorme extensión de la cuenca completa, que suma aportes de un amplio territorio para su evacuación final por el Río Paraná.

- Cambios en el ecosistema, entre otras causas por deforestación. Esto aumenta el escurrimiento, por faltar vegetación que la almacene por un lado; y por el otro, incide en una mayor velocidad de los flujos, porque disminuye notablemente los coeficientes de rugosidad. Por eso se acortan los tiempos hasta los picos de crecida.

Como ven, hasta aquí hablamos de peligrosidad (susceptibilidad más amenaza), pero en realidad lo que transforma esos eventos naturales en verdaderas «catástrofes» es la vulnerabilidad del sistema. En otras palabras, la intervención humana es la que potencia el riesgo, y allí, cabe mencionar otros factores:

- Ocupación de la tierra sin tener en cuenta su vocación natural. En efecto, muchos de los asentamientos están en áreas pertenecientes a la propia llanura de inundación, en que no se debería admitir en ningún caso la urbanización.

- Planeamiento individual de obras de defensa desconectadas entre sí, y diseñadas sin el previo análisis integral de la cuenca.

Mucho se ha hablado también de la incidencia de las presas para generación de energía hidroeléctrica en el territorio brasilero, factor que merece un párrafo aparte.

Efectivamente, las presas han modificado el régimen de crecidas, al imponerle un control antes no existente, ¿pero ese control siempre aumenta significativamente las crecientes?

En la respuesta intuitiva del público en general hay un clamor por el sí, pero en los análisis científicos y estadísticos, eso no está debidamente demostrado. Es más, hay un hecho que Paoli (2004) señala de manera tan lógica que no puedo menos que citar textualmente:

En muchas ocasiones se intentó «culpar» a estas obras de las inundaciones registradas aguas abajo, muchas veces desconociendo su funcionamiento. Dada la primordial función que en la práctica tales obras tienen (generación hidroeléctica), existe la tendencia a que los operadores de las mismas pretendan tenerlas permanentemente «llenas», evitando en lo posible el derrame por vertedero (lo cual puede verse como pérdida económica). De por sí, la capacidad de almacenamiento del vaso de las mismas es pequeña comparado con el volumen de una crecida, y teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, la capacidad de laminación de los picos de crecida ha sido muy baja.

En definitiva, la influencia existe, pero es muy baja, y podría impactar más en las sequías, por la retención de agua, que en las crecientes, ya que la presa no llega a vaciarse nunca por completo. En otras palabras, nunca vuelca todo su contenido en el río que prosigue aguas abajo.

¿Son evitables las inundaciones en el curso medio del Paraná?

Puestas las cosas en perspectiva, volvemos a darnos un baño de humildad: no es el hombre quien define las dinámicas naturales, a lo sumo, puede complicar sus efectos, pero nada más.

Es decir que las inundaciones ocurrirán de todos modos, pero el hombre puede tomar algunas medidas para minimizar sus consecuencias, del mismo modo que con algunas de sus acciones puede llegar a «trabajar a favor de ellas», aumentando sus impactos.

En los últimos diez años, los técnicos y científicos abocados al problema han planteado una estrategia de mitigación de daños que sería eficiente si se encarara de manera integral y a largo plazo. Por supuesto, en este punto, las decisiones son de índole política, y exceden a la responsabilidad directa de los estudiosos que propusieron las siguientes medidas:

- Administración integral y coherente de los recursos naturales en la cuenca, a través de una mejor coordinación de los modos de explotación que alteran los equilibrios y controles naturales. Esto implica acuerdos de los diversos estamentos involucrados, por ejemplo los gobiernos de todas las provincias y municipios afectados. Las acciones individuales sólo trasladan el problema de un punto a otro de la cuenca.

- Medidas estructurales. (Aquí el término estructural se refiere a estructuras ingenieriles específicamente). Estas acciones son de largo plazo e implican grandes inversiones, ya que incluyen defensas, drenajes, puentes, etc. Pero además requieren una planificación seria en el uso de la tierra. Y debe asumirse que las urbanizaciones no pueden emplazarse en cualquier parte, y menos por la vía de los hechos y sin ningún control.

- Medidas no estructurales. Pasan por estrategias que permitan convivir con los efectos de las inundaciones, que se producirán con o sin «permiso» humano. Se incluyen aquí temas como sistemas de alerta temprana, confección de mapas de riesgos y estudios de impacto ambiental ( y su respeto a la hora de manejar el espacio), ajuste de las estrategias de evacuación, y medidas de defensa civil en general.

Espero que este tema les haya interesado, porque vendrán muchos posts relacionados con él.

Bibliografía consultada

Paoli, C.U. 2004. Inundaciones ribereñas en el tramo del Paraná Medio. Capítulo 4 de Inundaciones urbanas argentinas. Organizador Bertoni. J.C. Editorial Universitas. Córdoba Argentina. pp 75-114. I.S.B.N.:987-9406-76-1

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01. (Título incluido, mal que le pese a quien lo ha plagiado en facebook)

La foto que ilustra el post ha sido tomada de Clarín on line.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

La Geología en los refranes.

Hace unas semanas, subí unos refranes modificados para darles un contenido geológico, pero al hacerlo, recordé otros que sin modificación alguna aluden a hechos de la naturaleza y la Geología, y los anoté para ustedes, para que vean cómo esta ciencia se mete en el lenguaje cotidiano, casi sin que lo notemos.

Hace unas semanas, subí unos refranes modificados para darles un contenido geológico, pero al hacerlo, recordé otros que sin modificación alguna aluden a hechos de la naturaleza y la Geología, y los anoté para ustedes, para que vean cómo esta ciencia se mete en el lenguaje cotidiano, casi sin que lo notemos.

Aquí pues, los que recordé:

El agua horada la piedra.

No es oro todo lo que reluce.

Cuando el río suena, agua trae.

¿Pueden ustedes recordar algún otro, tal vez? Los desafío a aportarlos. Graciela

Un abrazo y hasta el lunes con la mente puesta en la ciencia otra vez. Graciela.

El impacto de las precipitaciones intensas, inundaciones y anegamientos en las grandes ciudades

Los recientes acontecimientos en las ciudades de La Plata y Buenos Aires, deben movernos a profunda reflexión, y sobre todo, a buscar las explicaciones de por qué un fenómeno natural e inevitable se convierte en catástrofe.

Los recientes acontecimientos en las ciudades de La Plata y Buenos Aires, deben movernos a profunda reflexión, y sobre todo, a buscar las explicaciones de por qué un fenómeno natural e inevitable se convierte en catástrofe.

Ya en otra oportunidad nos convocó la tragedia de San Carlos Minas, que verán en seguida sin embargo, que difiere en mucho de lo que hoy está sucediendo.

Empecemos por el principio, entonces:

¿Qué son las precipitaciones intensas?

Uno tiende a pensarlas como «lluvias fuertes» y punto. Sin embargo, la ciencia las define con parámetros que se calculan para cada región, según las condiciones tanto hidrometeorológicas como fisiográficas. Definir entonces la lluvia intensa para un lugar dado, significa realizar muchísimos análisis estadísticos, ya que se requiere primero establecer el tiempo mínimo sin lluvia necesario para separar un evento de otro y considerarlo como una precipitación independiente; una altura de lámina que justifique su análisis, y por fin una cantidad precipitada por unidad de tiempo, como para que se considere intensa.

A partir de allí, se puede establecer el tiempo de recurrencia, es decir, cada cuánto tiempo puede repetirse un fenómeno dado, con intensidad comparable. Y si se planifica a conciencia, esos datos deben considerarse al programar cualquier intervención en el medio.

De estos temas, ya les adelanté algo en dos posts: uno de definición de riesgos, y otro de evaluación de impacto ambiental, que les recomiendo leer también.

¿Es lo mismo inundación que anegamiento?

En el lenguaje corriente sí, pero para la Geomorfología son dos fenómenos de origen diferente, aunque puedan resultar ambos a partir de precipitaciones intensas.

Las inundaciones se relacionan con desbordes de cursos preexistentes, y en general afectan a las zonas ribereñas, o a canales, sean ellos naturales o artificiales, permanentes o temporarios, actuales o abandonados. El ejemplo que les he linkeado más arriba, de la catástrofe de San Carlos Minas, es una inundación en sentido estricto.

Tienen las inundaciones muchas aristas que analizaremos en otros posts, porque son de alto impacto y muy interesantes, pero dada la complejidad del sistema, no podemos tratar todo junto ahora.

Los anegamientos, en cambio, son el resultado de la retención de agua en un terreno desde el cual no encuentra salida por diversos problemas que impiden su drenaje. El agua que produce el anegamiento, en situaciones normales, es de origen pluvial y ocurre durante e inmediatamente después de las precipitaciones intensas.

Si ustedes recuerdan aquellos posts en que hablamos del ciclo del agua, podrán fácilmente deducir que toda aquella parte del volumen total de agua precipitada que no se infiltra o evapora, no tiene otra alternativa que escurrir.

Pero cuando algo detiene, impide, retrasa o dificulta el escurrimiento, la lámina de agua crece y puede llegar a alcanzar los niveles del evento que hoy presenciamos en Buenos Aires y La Plata. Eso es un anegamiento en sentido estricto.

Por supuesto, muchísimas veces, ambos procesos confluyen en el mismo escenario, y anegamientos e inundaciones se combinan y potencian entre sí.

Hoy nuestro foco son, pues, los anegamientos, porque en los acontecimientos recientes tienen papel preponderante, aunque no exclusivo.

¿En los anegamientos puede tener incidencia la intervención humana sobre el medio?

Sí, por supuesto.

Mientras que para evitar las inundaciones, bastaría con sólo respetar las zonas que no deben urbanizarse porque «pertenecen» a los cauces; la situación para los anegamientos es otra, porque son muchas las acciones humanas que agudizan el problema.

Supongamos por un momento que la urbanización no está emplazada en zonas de riesgo, aun así, su crecimiento incontrolado y sin planificación conduce casi inevitablemente a los anegamientos de las partes más vulnerables.

¿Cuáles son los resultados de la urbanización en general?

Aclaremos que hoy sólo quiero contarles los impactos sobre el escurrimiento del agua, porque son ellos los que inciden en anegamientos e inundaciones, pero además de estos efectos, las urbanizaciones tienen millones más, de los que iremos hablando a lo largo de muchos otros encuentros.

Pero, vean qué importantes son las principales alteraciones que en el escurrimiento introducen las construcciones urbanas:

- Aumentan la impermeabilización, con lo cual la infiltración se ve impedida, y hay un mayor caudal de agua que permanece en la superficie. En esto deberían pensar los vecinos cuando se pasan la vida pidiendo asfalto. Y es terrible la falta de criterio de los funcionarios que transforman las plazas en moles de cemento, en lugar de dejar superficies verdes para la infiltración y la evapotranspiración.

- Obstaculizan las vías naturales de escurrimiento. Esto pasa cuando se levanta una construcción en el medio de una parte baja del terreno, que hasta ese momento actuaba como drenaje natural de las partes más altas. A veces se trata de la nivelación de un terreno para edificar en él, o de una ornamentación como una fuente, un monumento o lo que sea, para «embellecer» un predio no utilizado con otros fines.

- Aceleran los escurrimientos al generar canales artificiales, que al carecer de rugosidad y vegetación drenan a mucha velocidad las aguas en las zonas altas, pero no dan tiempo de recuperación a las partes bajas que resultan anegadas.

- Concentran la salida de las aguas a través de drenajes que eligen unas pocas vías prediseñadas, en lugar de permitir la distribución de las aguas por múltiples canales aliviadores. Esto puede sumar a los anegamientos, fenómenos de inundación en las zonas recorridas por los canales que sufren desbordes en los casos de precipitaciones intensas.

¿Esto necesariamente conducirá a catástrofes?

Bueno, si no pone el asado en la mesa, por lo menos le prepara el mantel y los cubiertos, ¿no les parece?

En otras palabras, en esas situaciones, las condiciones está¡n dadas, y si se produce una lluvia intensa, un resultado como el que vemos, no debería asombrar a nadie.

¿Qué medidas preventivas se aconsejan?

Para algunas ya llegamos tarde, porque en realidad las megalópolis mismas están demostrando su inviabilidad.

Numerosos eventos naturales se han convertido en catástrofes, simplemente por la dimensión de la urbanización afectada, donde no solamente los daños se magnifican, sino que se dificultan las medidas de remediación, y se disparan problemas sociales que van desde los saqueos hasta la definitiva marginación de los damnificados, que por su enorme número resultan difícilmente reubicados en zonas de menor riesgo, o no encuentran reinserción social cuando su fuente de ingreso es afectada.

La calidad de vida -en materia de seguridad, disponibilidad de tiempo real para actividades productivas o aun recreativas, que queda muy disminuido por las grandes distancias a recorrer cotidianamente, etc. -, es también mucho menor en las grandes urbes que en las comunidades de magnitudes más compatibles con la dimensión humana.

Pero esto es casi una utopía mientras no se ponga patas arriba la concepción misma del problema.

Todo el tiempo estamos trayendo a la gente donde está el progreso, en lugar de llevar el progreso a donde está la gente. Y así vemos cómo las pequeñas poblaciones se ven abandonadas por los habitantes que terminan apiñándose en gigantescas aglomeraciones con todo el riesgo que eso conlleva.

Definitivamente se trata de decisiones políticas que los funcionarios no están dispuestos a tomar, porque por otra parte no se acostumbran a las grandes claves que podrían minimizar los problemas:

- Planificación y ordenamiento territorial con base científica.

- Evaluación de impacto ambiental antes de empreder cada modificación del ambiente.

- Consulta a los que saben sobre cada tema en particular.

- Abandono de la demagogia.

¿Hay medidas de mitigación del daño?

Sí, por supuesto, pero significan enormes inversiones, porque una vez que las decisiones equivocadas en materia de crecimiento urbano ya se tomaron, todas las medidas incluyen obras ingenieriles de mucho costo y difícil mantenimiento.

Eso sin tener en cuenta que, además, muchas de ellas resultan impracticables porque tendrían un altísimo costo social sobreagregado, en un momento en que ya se corre por detrás del problema, en vez de prevenirlo.

Por otra parte, existe la tentación, a la que muchas veces los funcionarios sucumben, de drenar las aguas de un sitio, para terminar anegando otro. Sólo un manejo integral de todo el espacio involucrado, con base científica, y honestidad política (lo que significará a veces tomar medidas antipáticas para la población) puede disminuir los daños a futuro.

¿Pueden repetirse estos eventos?

Lamentablemente sí, porque las condiciones estructurales que he mencionado más arriba son semejantes en casi todos los grandes conglomerados urbanos. Si las lluvias son lo suficietemente intensas, las consecuencias son predecibles.

SI ESTE POST LES HA INTERESADO COMO PARA LLEVARLO A SU BLOG, O A LA RED SOCIAL, POR FAVOR, MENCIONEN LA FUENTE PORQUE TODOS SUS CONTENIDOS ESTÁN REGISTRADOS BAJO IBSN 04-10-1952-01.

La fotografía que ilustra el post la he tomado de este sitio en la red.

Un abrazo y hasta mañana con un post más alegre. Graciela