Entradas con la etiqueta ‘Agua’

El ciclo del agua. Parte 1

A lo largo de una serie de posts, hemos venido avanzando en el conocimiento del agua, de la cual hemos visto sus características, propiedades, comportamiento térmico, actividad geológica, y su valor como recurso.

A lo largo de una serie de posts, hemos venido avanzando en el conocimiento del agua, de la cual hemos visto sus características, propiedades, comportamiento térmico, actividad geológica, y su valor como recurso.

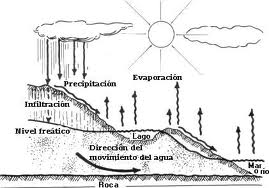

Hoy veremos el ciclo que cumple en la naturaleza, pero vamos a profundizar un poquito más en él que lo acostumbrado desde la escuela primaria en adelante. Vamos a ver que hay más complicaciones, subsistemas y factores involucrados que los que saltan a la vista en los esquemas clásicos como el que he tomado de imágenes Google (www.jmarcano.com) para ilustrar el post.

Para eso, deberé dividir el texto en dos partes por su extensión y grado de detalle. Hoy va la primera, que consiste en un gráfico algo más completo, (Figura 1, adaptada de Sawkins et al, 1974) que explicaré con mayor profundidad en el siguiente post, más algunas consideraciones generales que vale la pena tener en cuenta.

Como se trata de un ciclo cerrado, la numeración podría empezar como en el presente dibujo, o en cualquier otra parte del mismo, ya que a la larga se cierra sobre sí misma.

¿Qué se entiende por ciclo del agua?

Es un proceso conocido también como «ciclo hidrológico» que describe la continua movilización del agua desde la atmósfera hacia la tierra y su regreso desde ella nuevamente a la atmósfera, para cerrar un circuito que tiene numerosos pasos intermedios, y que depende de gran cantidad de factores, como ya les adelanté varias veces.

Este circuito involucra los tres estados del agua, y tiene por escenario tres medios distintos:

a) La atmósfera, espacio en que es objeto formal de estudio de la Meteorología y la Climatología.

b) La superficie terrestre, -sea ésta continental u oceánica- donde es estudiada por la Hidrología superficial, o por la Geomorfología, cuando se la entiende como agente de modelado del paisaje.

c) El ambiente subsuperficial, en donde la estudia la Hidrogeología.

¿Qué procesos integran el ciclo del agua?

Según lo que ya es un clásico en la educación, todo el ciclo puede sintetizarse como una secuencia de Evaporación- Precipitación- Escurrimiento e Infiltración que se cierra con una nueva evaporación desde la fracción que escurre y se junta en alguna parte.

¿Qué es el balance hídrico?

Suele conocerse como balance hídrico a la ecuación según la cual el total de agua precipitada es aproximadamente igual a la suma de las siguientes porciones:

P= E + I + R

Donde P es el agua precipitada, E, el total de evaporación y evapotranspiración; I, el total infiltrado y R la cantidad aportada al escurrimiento.

En el próximo post comenzaremos a analizar detalladamente cada una de estas porciones.

Bibliografía:

ARGÜELLO, Graciela L. 2002. LOS RECURSOS SUELO Y AGUA. Libro de Texto para el Trayecto Ciencias de la Tierra, del PROGRAMA DE POSTITULACIÓN EN CIENCIAS NATURALES, de la F.C.E.F. y Naturales de la U.N.Cba. 86 págs. ISBN Nº 987-9406.

SAWKINS,F.J; CHASE,C.; DARBY,D.G.; RAPP.G. Jr.1974. «The evolving earth» Mac Millan Publishing Co.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque todo el contenido está protegido con IBSN 04-10-1952-01

El agua es un recurso valioso y escaso. Parte 2

Adviertan que este post es una segunda parte, de modo que les conviene ir a leer el anterior, si todavía no lo hicieron, y luego retomar aquí.

Adviertan que este post es una segunda parte, de modo que les conviene ir a leer el anterior, si todavía no lo hicieron, y luego retomar aquí.

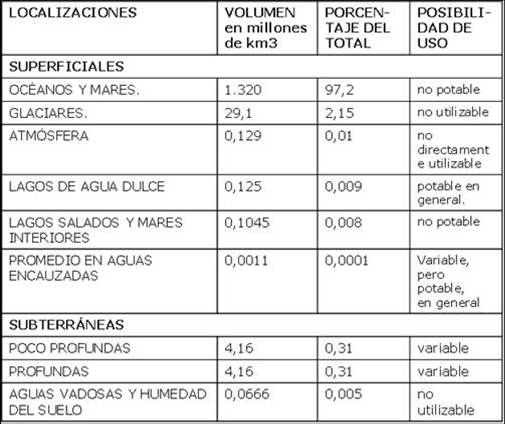

En la tabla que ilustra el post y que es una modificación a partir de la que aparece en Sawkins et al. (1974), puede apreciarse algo de lo que aún no se ha tomado debida conciencia: el agua es un bien escaso, en riesgo permanente de contaminación y agotamiento, y por lo tanto, un recurso valioso que debe ser administrado con responsabilidad y cuidado.

Respecto a la posibilidad de uso, puede observarse que en algunos casos es variable, pues depende de su calidad, de su accesibilidad o del costo de su extracción.

En otros casos, como en el de la humedad atmosférica su uso es indirecto pues depende de un proceso previo de condensación, y precipitación, y aún allí donde se lee potable en general, como es en la mayoría de los ríos, una eventual contaminación o una extracción excesiva, pueden poner en riesgo la posterior utilización.

En general, los reservorios superficiales de agua dulce que pueden ser utilizados, son los ríos, lagos, y endicamientos artificiales; pero ellos no están disponibles en todas partes.

En regiones húmedas de suelo muy permeable, donde los cursos se pierden por infiltración, o en regiones áridas, las aguas subterráneas son las únicas aprovechables.

Por otra parte, cuando se debe responder al requerimiento de grandes concentraciones urbanas, puede ser más económico y rápido el acceso al agua subterrá¡nea que la construcción de grandes presas y obras de conducción a grandes distancias.

Pero lo importante es que la mayor parte del agua existente NO es utilizable o no está directamente disponible para el ser humano.

¿Qué riesgos existen cuando se usa indiscrimidamente el agua accesible?

Básicamente el agotamiento y la contaminación.

Tanto las aguas superficiales como las subterráneas se encuentran sujetas a ambos riesgos, siendo cada una de ellas más propensa a uno que al otro, pero sin estar jamás del todo a cubierto del restante.

El mayor riesgo para los reservorios superficiales es obviamente el de la contaminación, ya que en lapsos relativamente cortos, el ciclo hidrológico tiende a devolver parte del agua utilizada, lo cual afecta menos al abastecimiento.

Esto no es así para el agua subterránea que se moviliza muy lentamente hacia los lugares de extracción, requiriendo cientos de años a veces, para alcanzar determinados emplazamientos.

Por otra parte, el propio sedimento por el cual el agua subterránea se traslada, actúa hasta cierto punto como filtro para determinadas impurezas.

¿Cómo se produce la contaminación?

Pese al crecimento de la conciencia ecológica en los últimos años, todavía es común que muchos de los líquidos efluentes de industrias, o aún líquidos cloacales sin tratamiento, se arrojen a ríos y lagos.

Además de esta forma de polución, que afecta a cuencas abiertas y superficiales, hay vías por las cuales, muchos de los acuíferos resultan también contaminados.

En muchos casos, los propios enterramientos de residuos urbanos (domésticos, industriales, y peor aún, hospitalarios), los cementerios parque, los contenedores subterráneos de residuos radiactivos, etc, producen filtraciones que implican aporte de sustancias extrañas a las aguas que naturalemente se infiltran o percolan hasta los acuíferos.

Otro caso más grave es el drenaje, ilegal por cierto, pero lamentablemente corriente, de pozos sépticos por medio de perforaciones que terminan directamente en la freática.

Los insecticidas y fertilizantes que se destinan a la agricultura, pueden igualmente incorporarse al agua de infiltración hasta alcanzar un acuífero.

Hay también una contaminación ineludible, en la que el hombre no tiene intervención, y es la que implica la adición de sustancias naturalmente separadas de las rocas por meteorización y erosión, o por cenizas volcánicas incorporadas a los sedimentos superficiales en alguna erupción.

Muchos de estos materiales son inertes, pero otros pueden implicar toxicidad, y son cargados por el agua en su camino descendente.

Parecería que el agua superficial está exenta de estas últimas formas de polución, lamentablemente, las mismas sustancias disueltas que se han mencionado, pueden desde cualquiera de las fuentes citadas, incorporarse a un escurrimiento superficial o subsuperficial, que termine alimentando cursos, lagos, etc.

Para complicar aún más la situación, debe tenerse presente que las viejas cañerías de plomo usadas en la conducción domiciliaria y existente aún en construcciones antiguas, aportan un cierto porcentaje de ese elemento, que puede ser muy peligroso y para la salud.

¿Cómo se puede producir el agotamiento?

La recarga de un acuífero puede ser muy lenta, y aun nula, en lugares en que se han producido cambios climáticos severos, por los cuales, en la nueva situación, puede ya casi no haber excedentes de agua para una infiltración significativa.

El uso de tales reservas, conocidas como aguas fósiles, por responder a situaciones diferentes a las actuales, tiene un límite a veces alarmantemente próximo.

En zonas aledañas al mar, el agotamiento y la contaminación se conjugan para producir el deterioro del suministro.

En efecto, si se extrae sin control, es decir, sin permitir un cierto grado de recarga natural del acuífero, los espacios porosos que quedan libres de agua dulce, son ocupados por agua marina que se desplaza lateralmente, produciendo la salinización del agua disponible.

Como un mensaje esperanzador, puede agregarse que los países de mayor avance tecnológico disponen ya, de técnicas viables para la limpieza de reservorios contaminados.

Si se trata de acuíferos, su limpieza es más sencilla cuanto más rápida sea su recarga. En acuíferos en que se logra eliminar el aporte de contaminantes, la propia naturaleza se encarga de llevar agua fresca al reservorio, diluyendo así la polución.

Sin embargo, cualquiera sea el ritmo de la recarga, el agua no estará suficientemente limpia para reiniciar su extracción sino hasta que hayan pasado algunos años.

En determinados casos, por la extrema lentitud de la recuperación de la reserva, se han intentado, con relativo éxito, algunos procedimientos experimentales de limpieza.

Entre ellos pueden mencionarse: la extracción del agua para su tratamiento químico y posterior reinyección en el acuífero, la introducción directamente en el acuífero de sustancias químicas capaces de reaccionar con los elementos contaminantes, para producir su precipitación, o el aporte de carbón activado para contaminaciones orgánicas.

Existe también una opción biotecnológica, en la que se tiende a incorporar bacterias inocuas, pero capaces de degradar químicamente los compuestos causantes de la polución.

Obviamente, son todos estos tratamientos muy costosos, razón por la cual, la prevención es el mejor de los caminos posibles.

¿Qué medidas existen en el marco de la prevención?

Dentro de las campañas implementadas, se inscriben las políticas de eliminación de residuos sólidos y efluentes líquidos, precedidas por evaluaciones de impacto, por un lado; y el ahorro del recurso por el otro.

Aun medidas aparentemente ínfimas que se implementen de forma individual, suman en una población importante, cantidades relevantes de agua no desperdiciada.

Pequeños ejemplos son: el control de las pérdidas domiciliarias por insignificantes que parezcan, la reutilización de agua a través de sistemas internos de cañerías de doble uso, o a través de acciones sencillas, tales como no tirar el agua del bebedero de los perros, sino usarla para regar macetas, no operar lavarropas o lavavajillas a media carga, sino esperar hasta completar su capacidad, no regar parques o jardines durante los períodos lluviosos, espaciar los recambios de piletas de natación, o incorporar sistemas de purificación que permitan un único llenado por estación , etc.

El recurso agua es escaso, es valioso y es imprescindible, razón por la cual, cada uno debe extremar las precauciones para evitar su derroche.

El post fue realizado como una modificación de un texto también mío que se debe citar como sigue:

Argüello, Graciela L. 2002. LOS RECURSOS SUELO Y AGUA. Libro de Texto para el Trayecto Ciencias de la Tierra, del PROGRAMA DE POSTITULACIÓN EN CIENCIAS NATURALES, de la F.C.E.F. y Naturales de la U.N.Cba. Versión actualizada, corregida y aumentada.86 págs. ISBN N° 987-9406.

La tabla . como ya dije fue modificada de :

SAWKINS,F.J.; CHASE,C.G.; DARBY,D.G.; RAPP JR, G. 1974. «The evolving earth» Macmillan Publishing Co.Inc. New York.

Si este post les ha gustado como para llevarlos a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela

El agua es un recurso valioso y escaso. Parte 1

Ya hemos venido hablando de la importancia y características físicas, químicas y físico químicas del agua, como así también de sus múltiples funciones geológicas. Hoy nos toca hablar de su disponibilidad como recurso.

Ya hemos venido hablando de la importancia y características físicas, químicas y físico químicas del agua, como así también de sus múltiples funciones geológicas. Hoy nos toca hablar de su disponibilidad como recurso.

¿Toda el agua existente es utilizable para el ser humano?

No, en absoluto. De hecho solamente puede ser consumida de manera inmediata, aquélla que es naturalmente potable o ha sido potabilizada por medios artificiales, ya sea en grandes cantidades o para uso individual en situaciones especiales.

¿Qué se entiende por agua potable?

Es, como ya se adelantó más arriba, la que puede ser consumida sin restricción pues cumple con determinadas normas de calidad promulgadas por las autoridades locales e internacionales. En general, los países con menores disponibilidades aflojan sus exigencias, mientras que los que cuentan con agua más abundante o mejor tecnología, suelen ser más restrictivos a la hora de definir los parámetros que deben ser respetados para que el agua sea considerada apta para consumo humano.

¿Qué es la potabilización?

Se denomina así al proceso que convierte el agua común en agua potable. Se trata en general de un conjunto de variados procedimientos generalmente muy costosos, sobre todo en términos de energía o productos químicos.

Esos métodos comprenden desde el filtrado para eliminar partículas inertes, hasta la desinfección que elimina elementos patógenos, además de la desalinización y las manipulaciones químicas y bioquímicas para liberarla de elementos pesados.

La desinfección puede hacerse por adición de cloro, irradiación de rayos ultravioletas o aplicación de ozono, entre otras maniobras, todas las cuales implican gran inversión económica.

A veces el tratamiento se completa con adición de pequeñas cantidades de fluoruro cuando la región carece de ese elemento en las cantidades requeridas para conservar la salud dental.

¿Solamente se puede usar el agua si es potable?

Aclaro y repito una vez más, que la calidad de potable es necesaria específicamente para que el agua sea bebida por el ser humano, pero existen otros numerosos empleos en los que los requerimientos no son tan estrictos.

¿Qué es lo que se entiende como consumo humano del agua?

Es el que se suele conocer también como uso doméstico que es su utilización no sólo como bebida, sino también para la higiene personal y lavado de ropa y enseres de cocina, en este caso, debe reunir ciertos requisitos que la Organización Mundial de la Salud ha fijado oficialmente, y que son aproximadamente los siguientes:

-

A) Requisitos bacteriológicos: no se admiten organismos patógenos en general, pero son las colonias de colibacilos, las que se usan como indicadores de contaminación por materia fecal, y su presencia es la que torna inadmisible la calidad del agua.

-

B) Requisitos químicos: en este aspecto, hay sustancias tóxicas cuya concentración máxima permisible está debidamente tabulada por su peligrosidad, por un lado; y sustancias inocuas, pero que hacen desagradable el uso para el consumidor, por conferirle sabor u olor particulares. En esta última circunstancia, la tolerabilidad cambia según las condiciones y exigencias de la propia población, costos de purificación, tecnología disponible, etc. En general, para las regiones húmedas se acepta un máximo de 570 ppm de sustancias minerales, mientras que en las regiones áridas este valor crece hasta un rango que va de 2.500 a 4.000 ppm, en consonancia con la escasez del suministro. No obstante, hay determinadas sales que por su toxicidad son más controladas que otras. Los sulfatos, por ejemplo, no son tolerados más allá de las 300 ppm.

-

C) Requisitos físicos: referidos a la turbiedad y color, en muchos casos, de tolerancia también flexibilizable.

-

D) Requisitos radiológicos, que son controlados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, y que se refiere específicamente a la ausencia de sustancias radiactivas en cantidades mayores que traza.

Lamentablemente, grandes porcentajes de las poblaciones económicamente más vulnerables, en distintos lugares del mundo consumen agua que no cumple con las mínimas condiciones que aquí se enumeran.

¿Qué otros usos se pueden mencionar?

Usos agropecuarios: Las normas en estos casos, son menos exigentes, salvo para cultivos particularmente sensibles a determinadas sustancias, o para suelos en riesgo de degradación.

Como valores indicativos, el ganado vacuno y caballar resiste bien 3.000 partes por millón de sales disueltas, salvo las particularmente tóxicas, tales como arsénico, o boro; mientras que las ovejas y cabras toleran hasta 7.000 ppm.

Usos industriales: en tal caso, el empleo del agua varía entre la refrigeración, alimentación de calderas, o elaboración de productos en particular.

En cada circunstancia los requerimientos son diferentes, tanto en cantidad como en calidad. En general, para los primeros casos, buena parte del agua es reciclada, debido a los altos costos de su tratamiento cuando requiere purificación, por un lado, y por su escasez como recurso, en muchos lugares, por el otro.

Usos recreativos: aqu puede pensarse en el uso directo, cuando de deportes acuáticos o de invierno como esquí se trata, por ejemplo; o bien el agua aparece como elemento valorizador de un paisaje por su mera presencia. En este último caso, también debe volver a considerarse a la nieve o al hielo.

Recuerden que este post tiene su continuación en otro, la semana que viene y ambos son parcialmente modificados a partir de mi propio texto, que se debe citar como:

ARGÜELLO.G.L. 2001. Programa de Postitulación en Ciencias Naturales. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Enseñanza de Ciencia y Tecnología. Universidad Nacional de Córdoba. Proyecto Módulo los Recursos Suelo y Agua. Trayecto Ciencias de la Tierra. Nivel II. I.S.B.N. 987-9406.

Si este post les ha gustado como para llevarlos a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela

El agua como agente geológico.

Como aquí vamos a dar un nuevo paso de avance en el conocimiento de este valioso elemento, es importante que vean los posts anteriores relativos a este tema.

Como aquí vamos a dar un nuevo paso de avance en el conocimiento de este valioso elemento, es importante que vean los posts anteriores relativos a este tema.

El rol del agua tal vez más conocido por todos es el desgaste que ella produce cuando se desplaza por la superficie terrestre como una masa más o menos caudalosa, sea en forma de ríos, mares o láminas continuas.

Es igualmente fácil visualizar el efecto que una inundación tiene sobre el paisaje, las construcciones, o los habitantes de una zona ribereña.

También puede observarse sin dificultad el lento socavamiento que las olas producen en las paredes rocosas, o aun urbanamente, medir las consecuencias de un simple caño roto, sobre los cimientos de los edificios, etc.

Todo esto, constituye sólo parte de la acción del agua. Se trata en estos casos de efectos erosivos, es decir de un ciclo de arranque, transporte y redepósito de materiales por un agente en movimiento, capaz de recorrer grandes distancias.

Estos procesos son objeto de estudio de la Geología Dinámica y de la Geomorfología, aspectos sobre los que profundizaremos en su momento.

Pero los temas que son objeto del presente post son otros, no menos importantes, aun cuando muy probablemente pasen casi desapercibidos.

Esos aspectos se relacionan con otro proceso, denominado meteorización que, entre otras cosas es el requisito previo para que tengan lugar los cambios capaces de formar el suelo, y que a diferencia de la erosión, no implica un transporte significativo de material. Esencialmente ocurre in situ, es decir en el mismo lugar.

Por cierto la meteorización misma será tema de otros posts, pero para terminar de comprender la función clave del agua en el ciclo de los fenómenos geológicos, se adelantan aquí algunos de sus roles, de manera general, para insertarlos luego en el marco de la meteorización.

¿Cuáles son las funciones geológicas del agua?

Las principales funciones geológicas del agua pueden agruparse en físicas y químicas.

¿Cuáles son las funciones físicas del agua?

-

El transporte de materiales, aun por la muy lenta circulación que se produce en los espacios porales de las rocas y sedimentos. En este caso, la movilización se produce en macro escala debido a los potenciales de evapotranspiración y de gravitación. En microescala, las fuerzas capilares son las dominantes. No se desesperen que estos términos serán también explicados en futuros posts.

-

La difusión de reactantes, es decir elementos y compuestos químicos susceptibles de reaccionar, hasta los sitios de reacción, tales como la interfase sólido- líquido.

-

La producción de una presión parcial, que se relaciona directamente con su actividad y potencial químicos, y que genera movimientos y reacciones de gran importancia.

-

Intervención activa en el proceso de crioclastismo ya explicado en otro post.

¿Cuáles son las funciones químicas del agua en los procesos geológicos?

-

Su actividad como solvente, resultado de la dipolaridad que ya se ha comentado en otro lugar del blog.

-

Su intervención como componente necesario de casi todas las reacciones típicas en la zona de meteorización, tales como: hidratación- deshidratación, reacciones ácido-base; solución- precipitación e intercambio iónico.

-

Su presencia en las principales fases formadas durante la meteorización, tales como hidróxidos, arcillas y sustancias amorfas.

-

Su capacidad para actuar como buffer. Esto asegura que en climas húmedos, las aguas tengan una composición química medianamente uniforme. Les aclaro que se entiende como buffer a aquella sustancia que modera o morigera los cambios químicos en un sistema dado. Es decir que actúa como un amortiguador de cambios, simplemente.

Este post fue realizado modificando parcialmente textos de mi propio libro, que debe ser citado como sigue, en caso de su utilización:

Argüello, Graciela L. 2002. LOS RECURSOS SUELO Y AGUA. Libro de Texto para el Trayecto Ciencias de la Tierra, del PROGRAMA DE POSTITULACIÓN EN CIENCIAS NATURALES, de la F.C.E.F. y Naturales de la U.N.Cba. Versión actualizada, corregida y aumentada.86 págs. ISBN Nº 987-9406.

La foto la saqué de una de esas cadenas cursis, cuyo principal valor, para mi gusto, son las imágenes; si alguien la reconoce como propia, sólo tiene que decirlo y le damos los créditos correspondientes.

Espero verlos el próximo lunes nuevamente por aquí, porque se vienen temas interesantes, les aseguro. Un abrazo, Graciela

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

El comportamiento térmico del agua

Ya sobre ese valioso elemento que es el agua, hemos avanzado un par de posts que convendría repasar antes de leer el presente. Ellos son:

Ya sobre ese valioso elemento que es el agua, hemos avanzado un par de posts que convendría repasar antes de leer el presente. Ellos son:

Su definición y acción disolvente y su particular comportamiento en la dinámica lacustre.

Por otra parte, un tema que también sería bueno refrescar es el relativo al calor y la temperatura, para asimilar mejor lo que hoy vamos a abordar.

Nunca insistiremos bastante en los múltiples aspectos que nos importan del agua: como elemento labrador del paisaje, como recurso valioso y escaso, como vía de transporte, como hábitat de numerosas formas de vida, como constituyente de otros geomateriales, como requerimiento vital, etc., etc.

Sobre muchos de esos aspectos volveremos una y otra vez en el blog, razón por la cual, comprender las características del agua, su comportamiento y funciones, aparece como una necesidad.

¿Cómo se comporta térmicamente el agua?

Una interesante particularidad es que en un rango relativamente estrecho de temperaturas, pasa por los tres estados de la materia. En efecto, en sólo 100°C, cambia sucesivamente del estado sólido al líquido y al gaseoso y viceversa.

La mayoría de las sustancias requieren cambios térmicos mucho más amplios para ese pasaje.

Esto es sumamente interesante, porque permite que todo el ciclo del agua ocurra en temperaturas ambientales. Pero el ciclo será tema de otro post, porque es bastante más interesante de lo que se puede creer.

En una aparente paradoja, en tan breve espacio de la escala de temperaturas, (ya dijimos que se requieren apenas cien grados Celsius) es precisamente el agua una de las sustancias que consume más energía para esos cambios.

Esto tiene explicación en su estructura atómica, por una parte, y en conceptos relativos al calor específico de las sustancias, por la otra.

Para entender eso precisamente, es que un par de líneas más arriba les recomendé leer el post correspondiente, cosa que si no han hecho todavía, deberían hacer en este momento.

Asumiendo que ya han leído lo que les pedí, podemos aclarar entonces que ese alto consumo de energía para cambiar de estado, en tan corto intervalo de cambios de temperatura, es resultado del alto calor específico del agua.

En efecto, ella exige 1 caloría completa por gramo para cada grado de temperatura que aumenta. Eso es mucho más que para la gran mayoría de las restantes sustancias comunes.

Un muy buen ejemplo de este fenómeno lo provee el bañista que antes de recostarse a tomar sol sobre una piedra que asoma del agua en un río, la moja para no quemarse.

Si bien la piedra y el agua han recibido la misma insolación (cantidad de calor), el agua ha permanecido más fresca, porque requiere mucha más energía para alcanzar la misma temperatura que la roca, dado su elevado valor de calor específico.

¿Qué otros efectos tiene ese calor específico elevado?

Ese calor específico tan alto, es también el causante del efecto de moderación de los extremos climáticos que ejerce el agua. Por eso es que los climas mediterráneos tienen mucho mayor amplitud térmica que los oceánicos o costeros, debido a que en estos últimos hay una mayor «inercia térmica».

Se entiende como inercia térmica del agua, esa tendencia a permanecer más tiempo caliente durante los periodos de enfriamiento (nocturnos o estacionales), y más tiempo fresca durante el calentamiento (diurno o estacional), porque en cada caso debe perder o ganar una caloría por cada gramo, lo cual es mucho si se lo compara con lo que requieren los otros elementos del paisaje.

¿Por qué es tan elevado el calor específico del agua?

La respuesta debe buscarse en su estructura atómica.

Las uniones entre las moléculas adyacentes de agua, son ejercidas a través de sus átomos de Hidrógeno, en un fenómeno que se conoce como «enlace de Hidrógeno», que es el más fuerte posible entre moléculas, y que está ilustrado en la figura que encabeza el post, tomada de Sawkins et al. (1974).

Por esa razón se requiere tanta energía para su debilitamiento- el cual se expresa como una mayor temperatura- o su ruptura, la cual ocurre recién en el pasaje del estado líquido al de vapor.

Ya se ha dicho que el agua es probablemente una de las sustancias que más energía consume para aumentar cada grado de temperatura (1 caloría), pero en el punto crítico en que debe romper las uniones para cambiar de estado, requiere más de cinco veces la energía que emplea en pasar por todos los cambios desde el punto de congelamiento al de ebullición.

Ese valor de ruptura, que se conoce como calor de vaporización es de aproximadamente 580 calorías por gramo de agua. Obviamente, en el pasaje inverso- de vapor a condensación como líquido- esa energía antes consumida, es nuevamente liberada.

¿Tiene esto algún otro efecto observable?

Desde luego, uno muy interesante es el poder explicarnos por qué la hora más fría de la mañana es cuando comienza a asomar el sol, ya que en ese momento, el rocío y la humedad acumulados durante la noche son evaporados, cosumiendo 580 calorías por gramo, calor que extraen del ambiente, que se torna así más frío.

Eso explica también en parte la sensación de bochorno producida en los días de calor por lo que se conoce como calor latente, que es el que se encuentra retenido en la humedad atmosférica mientras se encuentra en estado de vapor, y que sólo será liberado durante la condensación, o removido por la circulación atmosférica.

Con esto por hoy ya tenemos bastante, pero sólo es un paso en el largo camino por recorrer para conocer un poco más sobre el agua.

Bibliografía:

ARGÚELLO.G. L. 2000. UNIDAD 3: Características físico químicas del agua. Su papel en los procesos geológicos. El ciclo del agua. Aguas superficiales y subterráneas, posibilidades de uso. Apunte para los alumnos del PROGRAMA DE POSTITULACIÓN EN CIENCIAS NATURALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA. 15 Págs.

SAWKINS,F.J.; CHASE,C.G.; DARBY,D.G.; RAPP JR, G. 1974. «The evolving earth» Macmillan Publishing Co.Inc. New York.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.