Entradas con la etiqueta ‘Agua’

¿Qué son los acuíferos?

Estoy segura de que cualquiera de ustedes, haya o no estudiado Geología alguna vez, ha escuchado este término muy a menudo.

Estoy segura de que cualquiera de ustedes, haya o no estudiado Geología alguna vez, ha escuchado este término muy a menudo.

Y también estoy segura de que todos saben que estamos por referirnos a las aguas subterráneas.

Pero como pasa casi siempre en este tema, hay mucho más implícito en el término de lo que se suele evocar en primera instancia. Y de eso vamos a hablar.

Comienzo por recordarles que ya hemos visto un ciclo del agua bastante más completo de lo que se suele leer en el colegio; y más adelante nos referimos a las rocas que por ser porosas y permeables permiten la filtración de aguas que se acumulan a diferentes profundidades, en lo que dimos en llamar acuíferos.

Ahora seamos un poco más exquisitos y desmenucemos los conceptos relacionados con esa palabreja.

¿Cuál es la etimología de acuífero?

El término procede de la unión de dos vocablos latinos: aqua= agua y feros= llevar, trasladar, transportar o portar. Es decir que se usa para referirse a algún elemento, en este caso rocas, que pueden trasladar el agua.

Recuerden entonces que el agua subterránea sólo en muy escasas situaciones se mueve subsuperficialmente como un río.

Por el contrario, el caso común es que esté saturando los espacios porosos de los materiales litológicos en que se encuentra. Al moverse, en esas circunstancias, el agua lo hace gota a gota, pasando de un poro a otro, siempre que ellos estén conectados entre sí es decir si hay permeabilidad.

¿La palabra acuífero tiene más de un significado?

Sí, como pasa muchas veces en Geología, para la palabra acuífero hay un sentido estricto y otro amplio o extendido. Ahora distinguiremos entre ambos.

¿Cuál es su sentido estricto?

El empleo más específico de la palabra acuífero, es para designar a aquel tipo de material geológico que permite el paso del agua.

Es decir que se usa para caracterizar un tipo de roca, y por ello forma parte de una clasificación de las mismas, según cómo se comportan ante el avance del agua.

¿Cómo se clasifican los materiales de la corteza terrestre según su capacidad de conducción del agua?

Según la combinación de su porosidad y permeabilidad, los materiales podrán o no ser atravesados por el agua, lo cual permite dividirlos en:

- Acuíferos: son sedimentos, capaces de conducir el agua, pues poseen los requisitos de porosidad y permeabilidad. En otras palabras, el agua puede atravesarlos sin oposición.

- Acuícludos: son materiales porosos, pero no permeables, que por esa razón retienen el agua, ocluyéndola en espacios de los que no puede salir, ni, por ende extraerse. Pueden ser no solamente sedimentos sino también rocas, como por ejemplo los basaltos con espacios huecos debidos al escape de gases. El problema es que los espacios están aislados entre sí, y por eso el agua se estanca en ellos, pero no circula.

- Acuífugos: son cuerpos que no permiten la penetración del agua por carecer de porosidad y permeabilidad, y que favorecen en cambio el escurrimiento.

- Acuitardos: son materiales con porosidad y permeabilidad, que en principio permiten el pasaje del agua, pero que por rasgos secundarios, como relleno de parte de los poros con material más fino, etc, disminuyen la velocidad del flujo.

¿Cuál es el sentido extendido de la palabra acuífero?

Éste es precisamente el que más escuchamos en la vida corriente, cuando los informativos por ejemplo, nos preocupan advirtiendo que se están contaminando los acuíferos, o que han subido algunos o bajado otros.

En este caso, no estamos hablando de un tipo particular de material geológico, sino de un reservorio subterráneo de agua, en el que un material de tipo acuífero es parte fundamental, pero no única ni suficiente.

En efecto, un acuífero (stricto sensu) puede ser atravesado por el agua, pero eso no presta ninguna utilidad a los habitantes de una zona, si no se da otro requisito concurrente.

Digamos que sería como un pueblo sin parada de colectivo, uno podría verlo pasar pero al no detenerse, no serviría de nada, ya que nadie subiría ni bajaría en el lugar. El colectivo tiene que parar para que sea accesible.

Y lo mismo pasa con el agua, para que se genere un reservorio, el acuífero (s.s.) debe estar en contacto con otros materiales que no permiten la circulación.

En ese caso, se denomina acuífero (sentido amplio) al sistema constituido por el material acuífero propiamente dicho, y el acuícludo que impide que el agua siga circulando. Es a partir de ese sistema que puede explotarse el agua subterránea, que de lo contrario pasaría de largo dejándonos muertos de sed en el camino.

Algo así como si nos sirvieran agua en un colador.

¿Existen distintos tipos de acuíferos?

Sí claro, pero no sean tan inocentes como para pensar que se pueden explicar en dos palabras y aquí. Esta pregunta es un anzuelo que les tiro para que se enganchen con algún post que subiré un lunes cualquiera, así que manténgase alertas, no se les vaya a pasar el agua…

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuenteporque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01..

P.S.: La imagen que ilustra el post vino en una cadena de mails, no conozco al autor.

El impacto de las precipitaciones intensas, inundaciones y anegamientos en las grandes ciudades

Los recientes acontecimientos en las ciudades de La Plata y Buenos Aires, deben movernos a profunda reflexión, y sobre todo, a buscar las explicaciones de por qué un fenómeno natural e inevitable se convierte en catástrofe.

Los recientes acontecimientos en las ciudades de La Plata y Buenos Aires, deben movernos a profunda reflexión, y sobre todo, a buscar las explicaciones de por qué un fenómeno natural e inevitable se convierte en catástrofe.

Ya en otra oportunidad nos convocó la tragedia de San Carlos Minas, que verán en seguida sin embargo, que difiere en mucho de lo que hoy está sucediendo.

Empecemos por el principio, entonces:

¿Qué son las precipitaciones intensas?

Uno tiende a pensarlas como «lluvias fuertes» y punto. Sin embargo, la ciencia las define con parámetros que se calculan para cada región, según las condiciones tanto hidrometeorológicas como fisiográficas. Definir entonces la lluvia intensa para un lugar dado, significa realizar muchísimos análisis estadísticos, ya que se requiere primero establecer el tiempo mínimo sin lluvia necesario para separar un evento de otro y considerarlo como una precipitación independiente; una altura de lámina que justifique su análisis, y por fin una cantidad precipitada por unidad de tiempo, como para que se considere intensa.

A partir de allí, se puede establecer el tiempo de recurrencia, es decir, cada cuánto tiempo puede repetirse un fenómeno dado, con intensidad comparable. Y si se planifica a conciencia, esos datos deben considerarse al programar cualquier intervención en el medio.

De estos temas, ya les adelanté algo en dos posts: uno de definición de riesgos, y otro de evaluación de impacto ambiental, que les recomiendo leer también.

¿Es lo mismo inundación que anegamiento?

En el lenguaje corriente sí, pero para la Geomorfología son dos fenómenos de origen diferente, aunque puedan resultar ambos a partir de precipitaciones intensas.

Las inundaciones se relacionan con desbordes de cursos preexistentes, y en general afectan a las zonas ribereñas, o a canales, sean ellos naturales o artificiales, permanentes o temporarios, actuales o abandonados. El ejemplo que les he linkeado más arriba, de la catástrofe de San Carlos Minas, es una inundación en sentido estricto.

Tienen las inundaciones muchas aristas que analizaremos en otros posts, porque son de alto impacto y muy interesantes, pero dada la complejidad del sistema, no podemos tratar todo junto ahora.

Los anegamientos, en cambio, son el resultado de la retención de agua en un terreno desde el cual no encuentra salida por diversos problemas que impiden su drenaje. El agua que produce el anegamiento, en situaciones normales, es de origen pluvial y ocurre durante e inmediatamente después de las precipitaciones intensas.

Si ustedes recuerdan aquellos posts en que hablamos del ciclo del agua, podrán fácilmente deducir que toda aquella parte del volumen total de agua precipitada que no se infiltra o evapora, no tiene otra alternativa que escurrir.

Pero cuando algo detiene, impide, retrasa o dificulta el escurrimiento, la lámina de agua crece y puede llegar a alcanzar los niveles del evento que hoy presenciamos en Buenos Aires y La Plata. Eso es un anegamiento en sentido estricto.

Por supuesto, muchísimas veces, ambos procesos confluyen en el mismo escenario, y anegamientos e inundaciones se combinan y potencian entre sí.

Hoy nuestro foco son, pues, los anegamientos, porque en los acontecimientos recientes tienen papel preponderante, aunque no exclusivo.

¿En los anegamientos puede tener incidencia la intervención humana sobre el medio?

Sí, por supuesto.

Mientras que para evitar las inundaciones, bastaría con sólo respetar las zonas que no deben urbanizarse porque «pertenecen» a los cauces; la situación para los anegamientos es otra, porque son muchas las acciones humanas que agudizan el problema.

Supongamos por un momento que la urbanización no está emplazada en zonas de riesgo, aun así, su crecimiento incontrolado y sin planificación conduce casi inevitablemente a los anegamientos de las partes más vulnerables.

¿Cuáles son los resultados de la urbanización en general?

Aclaremos que hoy sólo quiero contarles los impactos sobre el escurrimiento del agua, porque son ellos los que inciden en anegamientos e inundaciones, pero además de estos efectos, las urbanizaciones tienen millones más, de los que iremos hablando a lo largo de muchos otros encuentros.

Pero, vean qué importantes son las principales alteraciones que en el escurrimiento introducen las construcciones urbanas:

- Aumentan la impermeabilización, con lo cual la infiltración se ve impedida, y hay un mayor caudal de agua que permanece en la superficie. En esto deberían pensar los vecinos cuando se pasan la vida pidiendo asfalto. Y es terrible la falta de criterio de los funcionarios que transforman las plazas en moles de cemento, en lugar de dejar superficies verdes para la infiltración y la evapotranspiración.

- Obstaculizan las vías naturales de escurrimiento. Esto pasa cuando se levanta una construcción en el medio de una parte baja del terreno, que hasta ese momento actuaba como drenaje natural de las partes más altas. A veces se trata de la nivelación de un terreno para edificar en él, o de una ornamentación como una fuente, un monumento o lo que sea, para «embellecer» un predio no utilizado con otros fines.

- Aceleran los escurrimientos al generar canales artificiales, que al carecer de rugosidad y vegetación drenan a mucha velocidad las aguas en las zonas altas, pero no dan tiempo de recuperación a las partes bajas que resultan anegadas.

- Concentran la salida de las aguas a través de drenajes que eligen unas pocas vías prediseñadas, en lugar de permitir la distribución de las aguas por múltiples canales aliviadores. Esto puede sumar a los anegamientos, fenómenos de inundación en las zonas recorridas por los canales que sufren desbordes en los casos de precipitaciones intensas.

¿Esto necesariamente conducirá a catástrofes?

Bueno, si no pone el asado en la mesa, por lo menos le prepara el mantel y los cubiertos, ¿no les parece?

En otras palabras, en esas situaciones, las condiciones está¡n dadas, y si se produce una lluvia intensa, un resultado como el que vemos, no debería asombrar a nadie.

¿Qué medidas preventivas se aconsejan?

Para algunas ya llegamos tarde, porque en realidad las megalópolis mismas están demostrando su inviabilidad.

Numerosos eventos naturales se han convertido en catástrofes, simplemente por la dimensión de la urbanización afectada, donde no solamente los daños se magnifican, sino que se dificultan las medidas de remediación, y se disparan problemas sociales que van desde los saqueos hasta la definitiva marginación de los damnificados, que por su enorme número resultan difícilmente reubicados en zonas de menor riesgo, o no encuentran reinserción social cuando su fuente de ingreso es afectada.

La calidad de vida -en materia de seguridad, disponibilidad de tiempo real para actividades productivas o aun recreativas, que queda muy disminuido por las grandes distancias a recorrer cotidianamente, etc. -, es también mucho menor en las grandes urbes que en las comunidades de magnitudes más compatibles con la dimensión humana.

Pero esto es casi una utopía mientras no se ponga patas arriba la concepción misma del problema.

Todo el tiempo estamos trayendo a la gente donde está el progreso, en lugar de llevar el progreso a donde está la gente. Y así vemos cómo las pequeñas poblaciones se ven abandonadas por los habitantes que terminan apiñándose en gigantescas aglomeraciones con todo el riesgo que eso conlleva.

Definitivamente se trata de decisiones políticas que los funcionarios no están dispuestos a tomar, porque por otra parte no se acostumbran a las grandes claves que podrían minimizar los problemas:

- Planificación y ordenamiento territorial con base científica.

- Evaluación de impacto ambiental antes de empreder cada modificación del ambiente.

- Consulta a los que saben sobre cada tema en particular.

- Abandono de la demagogia.

¿Hay medidas de mitigación del daño?

Sí, por supuesto, pero significan enormes inversiones, porque una vez que las decisiones equivocadas en materia de crecimiento urbano ya se tomaron, todas las medidas incluyen obras ingenieriles de mucho costo y difícil mantenimiento.

Eso sin tener en cuenta que, además, muchas de ellas resultan impracticables porque tendrían un altísimo costo social sobreagregado, en un momento en que ya se corre por detrás del problema, en vez de prevenirlo.

Por otra parte, existe la tentación, a la que muchas veces los funcionarios sucumben, de drenar las aguas de un sitio, para terminar anegando otro. Sólo un manejo integral de todo el espacio involucrado, con base científica, y honestidad política (lo que significará a veces tomar medidas antipáticas para la población) puede disminuir los daños a futuro.

¿Pueden repetirse estos eventos?

Lamentablemente sí, porque las condiciones estructurales que he mencionado más arriba son semejantes en casi todos los grandes conglomerados urbanos. Si las lluvias son lo suficietemente intensas, las consecuencias son predecibles.

SI ESTE POST LES HA INTERESADO COMO PARA LLEVARLO A SU BLOG, O A LA RED SOCIAL, POR FAVOR, MENCIONEN LA FUENTE PORQUE TODOS SUS CONTENIDOS ESTÁN REGISTRADOS BAJO IBSN 04-10-1952-01.

La fotografía que ilustra el post la he tomado de este sitio en la red.

Un abrazo y hasta mañana con un post más alegre. Graciela

Factores que distribuyen el agua en las distintas porciones de su ciclo natural. Parte 2.

El post del lunes pasado ya nos ha ido introduciendo en tema, de modo que hoy sólo nos queda completar algunos pocos puntos, pero les recomiendo que si no lo han hecho ya, vayan a leer la primera parte, para darle un marco más completo a lo que leerán hoy.

El post del lunes pasado ya nos ha ido introduciendo en tema, de modo que hoy sólo nos queda completar algunos pocos puntos, pero les recomiendo que si no lo han hecho ya, vayan a leer la primera parte, para darle un marco más completo a lo que leerán hoy.

¿Cuál es la incidencia del terreno subsuperficial?

Las condiciones del terreno por debajo de la superficie, aunque pueden parecer de escasa incidencia en lo que pase con el agua recientemente precipitada, definen sin embargo algo muy importante, que es el grado de saturación del terreno expuesto.

Es importante entonces recordar que cuanto más saturado de agua se encuentre el terreno, más dificultosa es la infiltración, y más agua escurre por la superficie.

El hecho de que un suelo esté más o menos saturado, resulta a su vez de la capacidad que éste tiene de evacuar el agua, en todo su volumen, incluyendo así las partes más profundas.

Y allí entran en juego entonces las condiciones de porosidad y permeabilidad del material involucrado.

¿Qué se entiende por porosidad?

Porosidad es la relación entre los espacios vacíos y el volumen total de una roca. Se expresa comúnmente en porcentaje, según la siguiente ecuación:

porosidad= (volumen de poros/ volumen total) x100

Depende en principio del tamaño, la forma y la selección de los granos que constituyen el sedimento involucrado, (porosidad primaria); pero puede también deberse a la presencia de fracturas, cavidades de disolución, o espacios dejados por escapes de gases en vulcanitas, en cuyo caso se trata de rocas duras, y la porosidad es de carácter secundario. También de carácter secundario es la porosidad resultante de perturbaciones biológicas, tales como huecos dejados por raíces, o por remoción de partículas por la fauna.

La porosidad indica solamente la capacidad para retener el agua, pero no necesariamente implica posibilidad de movimiento o de flujo a través del material afectado.

Es la permebilidad la que define las reales probabilidades de traslado del agua a lo largo de ciertas distancias.

¿Qué es la permeabilidad?

La permeabilidad es la capacidad de un material de ser atravesado por un líquido, y se expresa como la cantidad de agua que fluye por una superficie unitaria de una sustancia dada, en la unidad de tiempo.

La permeabilidad se relaciona con la porosidad, pero no de una manera directa. Si bien, la porosidad es requisito previo, -todo sedimento permeable debe ser poroso- un material puede ser poroso e impermeable.

En efecto, para que un cuerpo que posee poros sea permeable, esos poros deben estar suficientemente interconectados.

Un ejemplo típico es la arcilla, que por el tamaño tan pequeño de las partículas que involucra, resulta muy porosa, pero por la forma de empaquetamiento de esas partículas, cierra las posibles conexiones entre espacios vacíos, con lo cual pese a su alta porosidad es prácticamente impermeable.

También la permeabilidad puede ser secundaria, cuando por ejemplo se trata de una roca masiva, sin porosidad, pero afectada por agrietamientos, fisuras o diaclasas que permiten el pasaje del líquido, aun cuando sólo sea por espacios muy restringidos y limitados.

En función de la porosidad y la permeabilidad subsuperficial, el estado de saturación de la capa sobreyacente es variable, y favorece en unos casos la infiltración, y en otros el escurrimiento.

¿Cómo actúa la vegetación?

La vegetación favorece fundamentalmente a la evaporación, ya sea porque intercepta una porción del agua precipitada, generando su paso hacia el estado de vapor de agua directamente desde la superficie vegetal; o porque la incorpora a su ciclo vital y la devuelve como evapotranspiración, o la retiene como parte de sus tejidos.

Cualquiera sea el caso, el escurrimiento disminuye, porque además la rugosidad que la flora provee al terreno, desacelera los desplazamientos del agua.

¿Cuál es la injerencia del hombre?

En general es indirecta, pero nunca despreciable. Y digo que es indirecta, porque normalmente lo que hace es modificar los factores ya mencionados, por ejemplo a través de la deforestación o reforestación, de la construcción de caminos pavimentados o consolidados, de la urbanización, de la impermeabilización de terrenos, por ejemplo para su uso como plantas de tratamiento de residuos, etc.

Repetimos entonces lo ya dicho: todas y cada una de las intervenciones humanas pueden tener un impacto indeseado si se afecta el balance hídrico sin intentar su compensación, siquiera relativa, a través de otras acciones colaterales.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

P.S.: La imagen que ilustra el post vino en una cadena de mails, no conozco al autor.

Factores que distribuyen el agua en las distintas porciones de su ciclo natural. Parte 1.

En un post anterior les expliqué con muchísimo detalle cómo el agua se recicla según un circuito que se representa en la ecuación hidrológica conocida como balance hídrico, y antes de leer este post sería bueno que repasaran esos conceptos.

En un post anterior les expliqué con muchísimo detalle cómo el agua se recicla según un circuito que se representa en la ecuación hidrológica conocida como balance hídrico, y antes de leer este post sería bueno que repasaran esos conceptos.

Les dije en ese momento, que hay factores (naturales y también antrópicos) que definen la cantidad de agua cuyo destino será, según el caso, evaporarse, infiltrarse o correr por el paisaje.

Hoy hablaremos un poquito de esos factores, que si bien son supersencillos, y el mero sentido común apunta hacia ellos, muchas veces son desatendidos a la hora de la planificación territorial, con consecuencias casi siempre indeseadas e indeseables.

Como vale la pena ahondar un poco en algunos conceptos laterales, dividiré el tema en dos posts consecutivos, para otros tantos lunes.

¿Qué se entiende por factor?

Ya en el post relativo a sistemas, que he linkeado más arriba, les expliqué qué se entiende por factor, y les di algunos detalles más, pero recordemos aquí simplemente, que se puede pensar los factores en términos de «circunstancias», es decir características particulares de cada situación, que modifican de una u otra manera el curso de un proceso.

Para el caso del balance hídrico son las propiedades específicas de un terreno que favorecen o desfavorecen el escurrimiento, la infiltración o la evaporación. Todos se interrelacionan, y se influyen mutuamente, además.

¿Cuáles son los principales factores naturales en el balance hídrico?

En una enumeración sintética podríamos señalar los siguientes:

- Las características propias de la precipitación.

- La distribución temporal de las precipitaciones.

- El relieve.

- Las condiciones del terreno superficial.

- Las condiciones del terreno subsuperficial.

- La vegetación

¿Cómo influyen las características de la precipitación?

En primer lugar, debe considerarse si la precipitación es en forma de nieve, granizo o lluvia. En los dos primeros casos hay un natural retraso en el escurrimiento, debido al tiempo requerido para la fusión que facilita el escurrimiento.

En segundo lugar, es vital la intensidad de la precipitación, vale decir la cantidad de agua caída por unidad de tiempo. Cuanto más intensa es la lluvia más favorecido es el escurrimiento, y cuanto menos intensa, más factible la infiltración.

¿Cómo influye la distribución anual de las precipitaciones?

En las regiones donde las precipitaciones se concentran en unos pocos meses en el año, y siendo los montos de las mismas lo suficientemente elevados como para generar lluvias intensas, un alto porcentaje del agua disponible escurre superficialmente.

Donde no hay estacionalidad, lo corriente es que las precipitaciones revistan menor intensidad, con lo cual la favorecida es la infiltración.

Y allí donde la sequía es la norma, y hay sólo unas pocas lluvias anuales, las condiciones atmosféricas suelen ser muy proclives a la rápida evaporación.

Hasta aquí habrán notado ustedes que estos factores son altamente independientes de la acción antrópica, pero algunos de los que siguen, pueden en cambio verse afectados en alguna medida por las acciones humanas, razón por la cual es tan importante tener en cuenta la posible incidencia de las decisiones de planificación e intervención territorial sobre el balance hídrico.

En efecto, resultados indeseables como las inundaciones, el agotamiento de los acuíferos, o el ascenso de las napas hasta afectar los suelos y las urbanizaciones, pueden tener relación con la afectación de los factores que siguen, por decisiones erróneas, o insuficientemente evaluadas.

Veamos, entonces esos factores donde las acciones humanas impactan de manera más o menos directa.

¿Cómo incide el relieve?

Fundamentalmente a través de las propiedades de la pendiente. Cuanto más pronunciada y regular, más favorable resulta para el escurrimiento, por lo cual, menos cantidad de agua precipitada queda disponible para la evaporación y la infiltración.

Si la pendiente, en cambio, aun siendo empinada, presenta gran irregularidad, es decir que se ve interrumpida por espacios más planos, la velocidad de descenso del agua disminuye en esos sitios, permitiendo un aumento en las otras fracciones.

Cada cambio en el ángulo de la pendiente incide en el balance hídrico de manera casi inmediata.

Como generalización meramente ilustrativa, suele decirse que en áreas montañosas, alrededor del 80% del agua precipitada tiende a escurrir, mientras que en zonas de llanura el escurrimiento desciende hasta aproximadamente el 1%.

Es por eso, por ejemplo que en zonas con relieves inclinados, un buen manejo implica el cultivo en terrazas que siguen las curvas de nivel, acortando así las pendientes y dificultando el escurrimiento.

¿Cuál es la incidencia del terreno superficial?

En primer lugar, cuanto mayor sea su rugosidad, y cualquiera sea la pendiente, la velocidad de escurrimiento disminuye, dando más oportunidades a la evaporación y la infiltración.

Inversamente, la compactación, natural o no, y la pavimentación, la nivelación, etc., -casi siempre antrópicas- tienden a favorecer el escurrimiento.

Entre otras condiciones naturales relacionadas con el terreno superficial y que inciden en el balance hídrico, se deben considerar: la granulometría del suelo, su textura, el tipo de roca presente, y su estado estructural (si hay o no fracturas, por ejemplo), el espesor del sedimento si lo hay, etc.

Muchas de estas características pueden ser alteradas por el hombre, a través de la urbanización, y algunas formas de manejo agrícola.

Por hoy creo que ya hemos conversado lo suficiente, pero para el próximo lunes, todavía nos quedan por contestar las siguientes preguntas:

¿Cuál es la incidencia del terreno subsuperficial?

¿Cómo actúa la vegetación?

¿Cuál es la injerencia del hombre?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

P.S.: La imagen que ilustra el post vino en una cadena de mails, no conozco al autor.

El ciclo del agua. Parte 2

Este post es la continuación prometida en el del lunes pasado, de modo que la lógica indica que, si no lo han hecho ya, lo que deberían hacer es comenzar leyendo ése.

En ese post ya les hice notar que estábamos ante un ciclo cerrado que podemos comenzar a estudiar en cualquier punto, que puede así constituirse en el principio, y por ende es un muy buen lugar para empezar. 😀

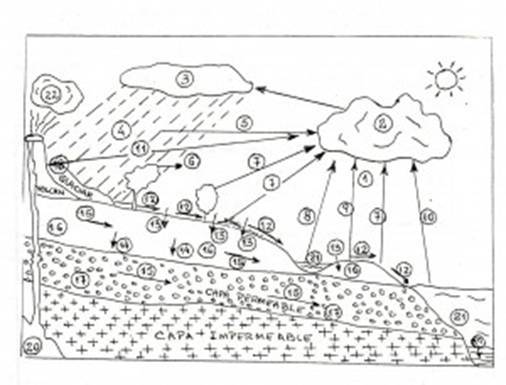

En este caso, comenzaremos por lo que en el dibujo he señalado como 1, y que es en realidad un término abarcativo que se irá desglosando más adelante en sus muchas facetas.

1. Evaporación.

Si bien más adelante veremos que hay diversas fuentes que se pueden constituir en potenciales aportantes a esta parte del ciclo, y que cada una de ellas tiene características propias, las cuales a su vez son modificadas por diversos factores, hay también algunas generalidades que podemos resumir aquí.

Lo primero que se puede decir es que evaporación es el proceso por el cual el agua pasa de su estado líquido al de vapor, para lo cual se consume gran cantidad de energía, como ya explicamos en otro lugar.

Ese alto consumo energético hace que la evaporación se vea favorecida por las altas temperaturas. Como además al alcanzarse la saturación del aire con el vapor de agua presente, el proceso se dificulta, la renovación del aire es vital, y para ello, la acción del viento es también un factor que acelera la evaporación. Otros factores dominantes que definen el curso del proceso son: tensión de vapor, presión barométrica, y contenido de humedad atmosférica.

2. Formación de nubes.

El agua que ha sufrido evaporación constituye la humedad atmosférica, y puede permanecer como tal, ya sea de modo disperso o generando nubes, durante tiempos variables que dependen esencialmente de los mismos factores que provocaron la evaporación. Esto es completamente lógico porque el fenómeno es reversible y se mueve en una u otra dirección según vaya cambiando el estado de los mismos factores involucrados.

3. Condensación seguida de precipitación.

3. Condensación seguida de precipitación.

En algún momento, sea por sobresaturación de humedad o por condiciones favorables para la condensación, (tales como la presencia de partículas en suspensión que actúan como núcleos atractivos de la humedad) el agua que se encontraba en estado de vapor, se precipita sobre la tierra.

4. Precipitación.

Según la latitud, altitud y estación del año -factores todos que inciden en la temperatura reinante- y según la altitud en la atmósfera en la cual la condensación tuvo lugar, la precipitación puede tomar distintas formas. Si sucede en estado líquido se denomina lluvia, y en estado sólido, puede ser granizo (cristales de hielo) o bien nieve, que tiene espacios de aire incluidos, los que le dan mucho menor densidad.

A partir de la precipitación se desatan numerosos procesos que redistribuyen el agua sobre la superficie terrestre, que van ocurriendo de modo más o menos simultáneo, y complejamente imbricado.

5. Evaporación simultánea con la precipitación, que ocurre en la misma atmósfera.

Tal vez les haya llamado la atención esa flechita que parte de la lluvia y vuelve a las nubes. Esta situación ocurre en regiones de escasas precipitaciones, poco intensas además cada una de ellas, y temperaturas muy elevadas. Se da a veces el caso de que en zonas desérticas, el agua no alcance nunca el suelo, porque se evapora en la propia caída.

No obstante, ese caso es bastante excepcional, y lo más corriente es que sólo una pequeña fracción del agua precipitada se vaya al mismo tiempo evaporando, si la atmósfera no está saturada.

6. Interceptación en el follaje.

Si la zona en que ocurre la precipitación tiene algo de cobertura vegetal, se producirá el efecto denominado de interceptación que no es otra cosa que un cierto grado de retención del agua caída, que es ejercido por el follaje.

Esa interceptación, disminuye por una parte el efecto erosivo de la lluvia, ya que minimiza el impacto sobre el suelo, y por otra parte, resta algún volumen – por pequeño que sea- del total que alcanza la superficie de la tierra de manera inmediata.

7. Evaporación y evapotranspiración desde las plantas.

El agua interceptada puede ser evaporada en parte desde la propia cubierta vegetal, mientras que otra parte puede ser absorbida por los tejidos de las plantas, y luego de un proceso interno en los tejidos, ser eliminada desde ellos por la transpiración, que provoca lo que se conoce como evapotranspiración.

Podemos aclarar que otro tanto ocurre desde la fauna, hombre incluido que tarde o temprano aporta su propia transpiración al ciclo del agua.

De todo lo dicho se desprende que existe una porción del monto de lluvia, que nunca hace contacto con el suelo.

Una vez que la capacidad de interceptación de la vegetación en un lugar dado es superada, y la evaporación simultánea con la lluvia se elimina, el monto restante de agua precipitada sigue su camino hacia la superficie terrestre.

Se denomina precipitación eficaz, al total del agua caída que llega realmente al suelo.

8, 9 y 10. Evaporación desde las corrientes, el suelo, mares, océanos y otros espejos de agua.

De esa precipitación eficaz, no toda continúa su marcha en estado líquido, puesto que la evaporación continúa, esta vez desde superficies líquidas libres, como los canales, lagos, mares, charcos, etc., o desde la humedad que se retiene en la parte superficial del propio suelo.

Esta evaporación continuada se debe esencialmente al calentamiento solar.

11. Volatilización desde la nieve y el hielo.

Como un caso particular de retorno de humedad a la atmósfera, se debe mencionar el proceso de volatilización, (cambio del estado sólido al gaseoso, sin pasar por la fase líquida) a partir de campos de nieve y glaciares.

En cualquiera de los casos, hasta aquí explicados, parte del agua aportada es recuperada más o menos rápidamente por la atmósfera, y queda disponible para reiniciar el ciclo.

12. Escurrimiento superficial.

Del monto restante, una parte permanecerá en el suelo según un proceso que veremos en el punto siguiente, mientras que el resto, (denominada lluvia en exceso) una vez superada esa capacidad de almacenamiento, forma en un primer momento una lámina continua sobre el suelo.

Dicha lámina crece hasta una altura variable que nunca supera el orden de los milímetros, y que depende de las características del terreno, de la presencia o no de vegetación, etc.

Cuando la altura del agua es mayor que la resistencia opuesta por la rugosidad del suelo, se inicia el escurrimiento superficial, que sigue la pendiente general del terreno.

A lo largo de ese escurrimiento, seguirán ocurriendo pérdidas por evaporación, evapotranspiración, e infiltración, de tal modo, que sólo se considera lluvia efectiva a la que finalmente se incorpora a los cursos permanentes o temporarios de curso definido.

A través de complicados diseños de drenaje que van aportando afluentes y tributarios a los grandes ríos, lagos o mares, una gran parte del agua termina por sumarse a las masas oceánicas que constituyen los mayores proveedores de humedad a la atmósfera, donde vuelve a producirse la condensación y se cierra otra vez el ciclo.

13. Infiltración.

Ya les dije en el punto anterior que una parte de la precipitación eficaz ocupará los poros libres del suelo, sean ellos superficiales o subsuperficiales, comenzando el fenómeno de infiltración, el cual tendrá lugar hasta superar la capacidad de almacenamiento del suelo involucrado.

Dicha capacidad es variable en el tiempo, ya que no sólo depende de las propias características de porosidad y permeabilidad del material, sino también de la intensidad de la lluvia, del tiempo transcurrido desde la última precipitación, y de las condiciones meteorológicas imperantes en ese lapso, del estado de saturación del terreno, etc.

Del total de agua infiltrada, habrá una parte que permanecerá en el suelo y que mencionaremos más adelante; otra que ingresará a las plantas por sus raíces (una parte de la cual, a su vez volverá al circuito de la evapotranspiración ya conocido); y habrá también otras porciones que continuarán el ciclo según los destinos que veremos en seguida.

14. Percolación.

Dijimos que el agua que supera la barrera entre la atmósfera y la litósfera incorporándose al suelo se denomina infiltrada, y que dividirá sus montos según diferentes destinos.

Así pues, habrá una cantidad que descenderá por su propio peso, aprovechando los poros de mayor tamaño del suelo, constituyendo el proceso conocido como percolación, que generalmente terminará por alimentar el caudal de las aguas subterráneas.

15. Escurrimiento subsuperficial.

Siempre dentro de las aguas infiltradas, una parte iniciará un escurrimiento subsuperficial siguiendo la pendiente regional y moviéndose lateralmente a través de poros interconectados en el interior del suelo.

Sus caminos tendrán diversos destinos, tales como el mar, los manantiales, ríos de alimentación subterránea, eventualmente oasis, o aún permanecerán como caudales subterráneos, etc.

16. Almacenamiento en el suelo en los poros capilares.

Los poros de menor tamaño se denominan capilares, palabra ésta que reconoce el mismo origen que el término cabello, y hace alusión a su escaso grosor.

Estos diminutos poros están capacitados para retener agua, y a veces por efectos de presiones diferenciales o fenómenos de succión pueden llegar a determinar ascensos, denominados precisamente fenómenos de capilaridad, que ponen a disposición de las plantas esa agua que muchas veces es la que hace toda la diferencia para permitirles sobrevivir en periodos de sequía.

17. Almacenamiento en acuíferos.

Los fenómenos de infiltración, percolación y escurrimiento subsuperficial son los responsables de generar reservorios profundos de agua a los que se llama acuíferos, y que dado lo importante del tema y su complejidad, serán motivo de numerosos posts en este blog.

18. Almacenamiento en glaciares.

Cuando la precipitación ocurre en forma de nieve, y se acumula a lo largo de muchos años, pueden generarse glaciares, que ocasionalmente liberan agua en estado líquido a través de ríos con nacientes en zonas de deshielo, y siempre aportan al ciclo por volatilización. Estos también serán temas para numerosos posts.

19. Almacenamiento en rocas sedimentarias.

Sea por precipitación directa o escurrimiento superficial o subsuperficial, las aguas pueden eventualmente alcanzar los fondos marinos o de otras cuencas locales, donde generan aguas congénitas, las cuales no son otra cosa que el agua que ha quedado aprisionada en los poros de las rocas sedimentarias durante su consolidación.

Estas aguas congénitas no son utilizables como recurso y requerirán millones de años para reinstalarse en el ciclo del agua, pero tienen gran importancia como registro de acontecimientos geológicos del pasado, de modo que también las mencionaremos en futuros posts.

19. Almacenamiento en cámaras magmáticas.

En su viaje subterráneo, puede que parte del agua se encuentre con zonas volcánicas y alimente fuentes termales, o bien que pase a formar agua de constitución de nuevos minerales, o dé lugar al nacimiento de aguas juveniles, nombre que se les da cuando se incorporan a magmas.

20. Almacenamiento en reservorios superficiales.

Por cualquiera de los múltiples caminos, superficiales y profundos que hemos mecionado, el agua puede volver a formar parte de un espejo libre tal como río, lago, mar, pantano, laguna, etc. etc., y cerrar el ciclo a través de la evaporación a partir de ellos.

21. Devolución a la atmósfera en fenómenos volcánicos y postvolcánicos.

Partes de las aguas juveniles que mencionamos antes pueden llegar a ser devueltas a la atmósfera en erupciones volcánicas, que siempre contienen cantidades de vapor de agua, o bien regresar como parte de geysers o fumarolas, entre otras manifestaciones postvolcánicas.

Sin embargo lo corriente es que tiendan a permanecer en las profundidades por miles de años.

Espero que esto les haya resultado interesante, porque todavía hay mucho que decir sobre el agua.

Un abrazo. Graciela

Bibliografía:

ARGÜELLO, Graciela L. 2002. LOS RECURSOS SUELO Y AGUA. Libro de Texto para el Trayecto Ciencias de la Tierra, del PROGRAMA DE POSTITULACIÖN EN CIENCIAS NATURALES, de la F.C.E.F. y Naturales de la U.N.Cba. 86 págs. ISBN Nº987-9406.

SAWKINS,F.J; CHASE,C.; DARBY,D.G.; RAPP.G. Jr.1974. «The evolving earth» Mac Millan Publishing Co.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque todo contenido del blog está protegido con IBSN 04-10-1952-01