Entradas con la etiqueta ‘Agua’

¿Cómo se clasifican los acuíferos subterráneos? Parte 1.

Vengo hablándoles del agua desde hace muchos posts, y para seguir la ilación del tema, deberían ir por lo menos a ver los relativos al ciclo del agua. Y les recomiendo que una vez en ese post sigan todos los enlaces que vayan encontrando, porque es un tópico importante.

Sobre todo, deben leer el post en el que está la definición de los acuíferos, porque éste es su directa continuación.

Dicho todo lo cual, pasemos al tema específico de hoy.

¿Cuántos tipos de acuíferos existen?

Primero aclaremos que hoy nos estamos refiriendo al término en su sentido estricto (ss), según fue definido en el post que les sugerí repasar, un poco más arriba.

Y ahora sí, digamos que en principio, la primera gran división que se plantea es entre los acuíferos libres, de los que hablaremos hoy, y los confinados, que serán tema de la segunda parte del post, el próximo lunes.

Los acuíferos libres son los primeros que se encuentran si se desciende desde la superficie del terreno. Es decir que su posición es la más somera, y se los conoce también como capas freáticas.

La capa freática de cada región reconoce un piso impermeable, pero no un techo, ya que sobre él no hay materiales que no permitan el paso del agua. Esa circunstancia es precisamente la que permite su recarga más o menos constante.

¿Cómo se forman los acuíferos libres?

Dados los requisitos de porosidad y permeabilidad, el agua que resulta infiltrada en el terreno, desciende por percolación, y en parte también lateralmente por circulación subsuperficial, hasta encontrar una capa impermeable, (acuícludo) que le impide continuar el descenso, con lo cual, los sedimentos sobre ese límite se saturan con agua.

Esta parte de los materiales subterráneos que están conteniendo agua hasta la saturación, son los que se conocen como acuíferos ( acua= agua; feros= portador), o capas o napas de aguas subterráneas.

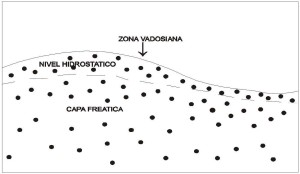

Toda la porción del terreno que queda por encima del nivel saturado, y por la cual drena el agua libremente hacia abajo, se denomina zona vadosiana o de aguas vadosas, y tiene con las napas subterráneas un límite fluctuante que se denomina nivel hidrostático, o water table, según la terminología inglesa de uso muy difundido en la bibliografía. Todo esto puede verse en la figura que ilustra el post.

¿De qué depende la posición del límite entre la zona vadosiana y la saturada?

El límite entre la zona saturada y la zona vadosiana, resulta del equilibrio entre la fuerza gravitacional que, junto con las extracciones y pérdidas conducen el agua hacia abajo; y las recargas, que la impulsan hacia arriba.

Además de las recargas, actúan otras dos fuerzas menores: la capilaridad y la tensión superficial, que pueden llevar algo de agua unos pocos centímetros más arriba del propio nivel hidrostático, pero esa agua estará fuertemente retenida por los poros que ocupa, y no resultará accesible al uso humano.

El hidrostático es en definitiva el nivel que el agua alcanza naturalmente en un pozo, y va variando con los cambios por aporte, que lo hacen ascender; o que por extracción sea humana o por raíces de plantas, etc, le provocan el descenso. Todo lo cual depende de los factores que en su momento expliqué en otro post anterior.

Aquí cabe mencionar que los aportes comprenden tanto las precipitaciones, como el agua de fusión de los glaciares, la que procede de escurrimiento superficial y subsuperficial desde relieves más altos, o la que es eventualmente aportada por la infiltración desde los lechos de corrientes o reservorios superficiales. En este último caso, debemos referirnos a los conceptos de corrientes efluentes e influentes.

¿Qué son las corrientes efluentes?

Se denominan corrientes efluentes los cursos que son alimentados desde los acuíferos subterráneos, debido a que la topografía del cauce queda por debajo del nivel hidrostático, y desde allí el agua se transfiere al curso en cuestión.

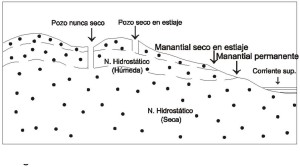

Estas corrientes constituyen otro modo alternativo de extracción de agua. Tanto este concepto como el siguiente están ilustrados en la figura 1.

Figura 1.

¿Qué son las corrientes influentes?

A la inversa del caso anterior, las corrientes que entregan agua al acuífero, se denominan influentes.

En un mismo emplazamiento topográfico, una corriente puede comportarse aternativamente como efluente o influente, en distintos períodos climáticos, según suba o baje el nivel hidrostático.

¿Qué importancia tiene la posición del nivel hidrostático?

Según hemos visto más arriba, esa posición es resultante de un balance entre lo que se extrae y lo que se repone, vale decir que una extracción que exceda el ritmo de recuperación natural del acuífero, puede llegar a agotarlo.

Un pozo que alcance la profundidad del nivel hidrostático propio de la estación seca, cuando hay menos carga en el acuífero, tendrá provisión de agua todo el año, no así el pozo que termine en el nivel hidrostático de la estación húmeda, que podrá secarse temporariamente. Otro tanto ocurre con los manantiales naturales, según estén por encima o por debajo de dicho nivel. (Figura 2). De lo dicho en este párrafo y el precedente puede deducirse también que aun sin agotar un acuífero, un descenso excesivo del nivel hidrostático puede secar pozos productivos y hacer desaparecer manantiales, de manera definitiva.

¿Qué son los acuíferos colgados?

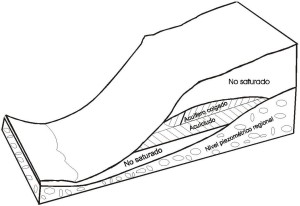

Hay situaciones muy complejas, en las que los acuíferos resultan desconectados del nivel piezométrico regional, por quedar retenidos en lentes de materiales impermeables, por encima del nivel freático. Dichos acuíferos se denominan colgados. (Figura 3)

Recuerden que los acuíferos confinados y su dinámica quedan pendientes para la segunda parte de este post, que podrán leer el lunes próximo.

Bibliografía:

ARGÜELLO, Graciela L. 2002. LOS RECURSOS SUELO Y AGUA. Libro de Texto para el Trayecto Ciencias de la Tierra, del PROGRAMA DE POSTITULACIÓN EN CIENCIAS NATURALES, de la F.C.E.F. y Naturales de la U.N.Cba. 86 págs. ISBN Nº987-9406.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Las inundaciones, crónica de un evento anunciado.

Hoy me pregunto por qué tanta ineficacia a la hora de plantear medidas de precaución ante las inundaciones que eran previsibles, y no exclusivamente por el monto tan elevado de las precipitaciones, sino porque las condiciones de las cuencas habían cambiado muy recientemente de manera drástica.

Hoy me pregunto por qué tanta ineficacia a la hora de plantear medidas de precaución ante las inundaciones que eran previsibles, y no exclusivamente por el monto tan elevado de las precipitaciones, sino porque las condiciones de las cuencas habían cambiado muy recientemente de manera drástica.

¿Por qué nunca los funcionarios escuchan a los que les advierten con algún fundamento?

Esto viene a cuento porque yo misma lo puse por escrito en mi post del 20 de Septiembre, cuyo link les incluyo ahora otra vez.

Odio tener que decirles que ya se los advertí, pero nadie pareció tomar nota a tiempo.

Nos vemos el lunes, un abrazo Graciela.

P.S.: la foto que ilustra el post es de este sitio.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

El «alud» de Catamarca, ¿qué dice la Geomorfología al respecto?

Nuevamente la naturaleza, en su grandiosidad, pasa por encima de todos nuestros planes, y debemos asumir los resultados de un evento luctuoso, que es importante comprender, si deseamos sacar de él alguna enseñanza.

Esta vez, la noticia procede de la provincia de Catamarca, donde según informa la prensa, ha ocurrido un «alud». ¿Pero se trata realmente de un alud? Veamos qué puede aportar la Geología al respecto.

¿Cómo, dónde y cuándo sucedieron los hechos?

Como consecuencia de un fuerte temporal de lluvia y viento que se inició el pasado jueves en los alrededores de la villa veraniega El Rodeo, a unos 38 kilómetros al norte de la capital de Catamarca, tuvo lugar una crecida repentina del río Ambato, cuyas aguas bajaron arrastrando árboles, piedras y lodo.

Las consecuencias inmediatas fueron el corte de la Ruta provincial 4, la caída de postes de media tensión, y lo que es más lamentable, la ocurrencia de entre cinco y siete muertos -según las distintas fuentes- y entre 10 y 20 personas desaparecidas.

Como ya es habitual en nuestra cultura antropocéntrica, nadie dio cuenta de ellas, pero seguramente se perdieron también las vidas de numerosos animales, que al estar domiciliados o encerrados no pudieron obedecer a tiempo sus instintos de huida.

Hasta aquí, lo que reporta la prensa.

Ahora mirémoslo desde la Geología y la Geomorfología.

¿Se trata de un verdadero alud?

Para responder brevemente, no. No lo es estrictamente al menos, si bien algún componente de ese proceso habrá también intervenido una vez que se desencadenó el fenómeno. Ya saben ustedes: convergencia de causas.

Ya les he explicado en otros posts qué es un alud, qué es una avalancha, y también de qué se trata, en general la remoción en masa. Les recomiendo seguir todos esos links, y repasar esos posts, para que todo les quede más claro, pero insistiré en algunos de los conceptos aquí también.

Por lo pronto, les voy adelantando que la forma correcta de denominar el fenómeno acontecido no es alud, sino aluvión, y en seguida verán por qué.

¿Qué se define como aluvión?

Un aluvión es un proceso natural que ocurre en zonas con cierta pendiente, de resultas de lluvias intensas que arrastran materiales detríticos de diversos tamaños, y que generalmente provocan desbordes más o menos repentinos de los cursos temporarios o permanentes por los que originalmente se desplazan.

¿En qué se diferencian un alud y un aluvión?

Si ustedes han leído los posts que les mandé a leer, y la definición anterior, ya podrán establecer las diferencias por sí mismos, pero como soy un ángel de buena, 😀 se los voy a explicar personalmente.

El alud es un proceso de remoción en masa, es decir, que el agente movilizador es la gravedad, aunque pueda intervenir en mayor o menor grado el agua en alguna de sus formas, pero nunca como «medio de transporte».

El aluvión en cambio, es una forma de arrastre hídrico, vale decir que el agua es el agente que mueve el material.

Por otra parte, el alud no reconoce cursos preexistentes, mientras que el aluvión se origina en ellos, aunque luego los desborde, derramándose por toda el área circundante. Y es ese derrame o inundación, lo que le da su potencial para provocar erosión acelerada, y eventualmente daños como los que se reportaron en este caso particular de Catamarca.

Antes de cerrar este punto, les aclaro que coloquialmente los términos aluvión y alud suelen usarse como sinónimos; y que en ciertas regiones, los mismos geólogos intercambian ambos términos, influenciados por las costumbres locales.

¿Qué puede decirse acerca del Río Ambato?

En general se considera que existen en la Provincia de Catamarca nueve cuencas hídricas, la más importante de las cuales es la denominada, «Del faldeo Oriental de la Sierra de Ambato», y en ella se inscribe el Río El Rodeo o Ambato.

Este río nace en el cerro El Manchao y recibe las aguas del río Los Nogales y arroyos Nevado, Picaso, Manchao, Angostura, Higuerita y Algarrobal.

En La Puerta se une al Río del Valle, que es el gran proveedor de agua de la provincia, ya que recibe aportes tanto pluviales y de deshielos como de vertientes, por lo cual tiene un suministro continuado.

Una nota de color respecto a la toponimia, indica que el nombre Ambato proviene de los idiomas kakán y quechua, en los que An-Huatu significa Hechicero del Alto, y se aplicó originalmente a la Sierra donde este Río nace.

Por otra parte, el cerro más alto donde específicamente se inicia el río Ambato se llama «Manchao», que significa Manch= miedo y Ao= lugar, vale decir que es un «Lugar del Miedo», y se presume que los aborígenes le llamaban así por los ruidos del viento. Pero tal vez hayan también presenciado aluviones en tiempos remotos, los que son mucho más aterrorizantes que el sonido del viento.

¿Cómo es el contexto geológico?

Toda la zona pertenece a la provincia geológica de Sierras Pampeanas cuya estructura se reconoce como un sistema de montañas en bloque, limitadas por fallas inversas de alto ángulo; con cordones orientados en dirección norte-sur, y perfil marcadamente asimé©trico.

En efecto, el flanco occidental es más abrupto, mientras que el oriental se tiende de manera mucho más suave, en respuesta a la posición y forma profunda de las fallas que originan el levantamiento.

Además, la vertiente oeste es bastante más desnuda en materia de vegetación, lo que se atribuye mayormente al microclima resultante de las Sierras mismas, que son una barrera para los vientos húmedos del Atlántico.

No obstante, en la zona de Ambato en particular, deben considerarse también las diferencias litológicas y de relieve, que condicionan los suelos resultantes.

En el área, las migmatitas dominan el flanco oeste, mientras que en el lado oriental, éstas coexisten con micaesquistos y metacuarcitas, todas rocas constituyentes del «Basamento cristalino» de edad precámbrica a paleozoica inferior. No muy alejadas, hay intrusiones graníticas de dimensiones batolíticas, como el granito de Las Juntas.

El clima es cálido y árido con un monto de precipitaciones de 350 mm anuales, que se concentran entre los meses de diciembre y febrero; y la temperatura media anual ronda los 18º C.

¿Cuáles fueron los factores involucrados en el aluvión?

Todos los mencionados, por supuesto, es decir:

- La pendiente del cerro que da origen al río involucrado.

- Las condiciones de las rocas que favorecieron el escurrimiento.

- Las características climáticas, que implican una tendencia a la concentración de las precipitaciones en la estación estival, generando a veces lluvias muy intensas.

- Condiciones favorables para que además del aluvión mismo, fueran arrastrados materiales desde las laderas, a través de avalanchas en sentido estricto.

Conviene agregar que en las avalanchas que se sumaron al aluvión propiamente dicho, pueden haber tenido incidencia los movimientos sísmicos que han venido ocurriendo en los últimos meses en las Sierras Pampeanas.

En efecto, los sismos generan vibraciones que desequilibran sistemas metaestables, preparándolos para su posterior derrumbe, o provocándolo en el momento mismo.

¿Qué actuó como disparador?

Si bien como ya dije, el aluvión se vio seguramente magnificado por otros procesos como los deslaves de laderas, que a su vez pueden ser acelerados por múltiples causas, el detonante inmediato fue seguramente el temporal con abundantes precipitaciones que ocurrió inmediatamente antes del fenómeno.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de la prensa on line.

Repasemos un post que hoy merece una primera plana.

Hoy que se habla bastante de las condiciones del agua en la ciudad de Córdoba, los invito a visitar un post en este mismo blog, Locos por la Geología, en el cual me he referido a los requisitos que se exigen del líquido elemento para ser considerado potable. http://www.locosporlageologia.com.ar/el-agua-es-un-recurso-valioso-y-escaso-parte-1/

¿Cuáles son las diferencias geológicas y geomorfológicas entre un océano y un mar?

Este post me fue sugerido con muy buen criterio por Sabrina Rouzaut, becaria y aspirante a adscripta en la Cátedra, compañera de tareas cotidianas y autora principal o coautora en varias publicaciones compartidas.

Este post me fue sugerido con muy buen criterio por Sabrina Rouzaut, becaria y aspirante a adscripta en la Cátedra, compañera de tareas cotidianas y autora principal o coautora en varias publicaciones compartidas.

Es verdad que en el hablar corriente estos términos se usan como sinónimos, pese a que la Geología les confiere diferentes aplicaciones, y por eso es bueno hacer las aclaraciones del caso. Por supuesto, muchos puntos sólo serán mencionados de pasadita aquí, porque merecen post propio, y lo tendrán en su momento, lo prometo.

¿Pueden usarse los términos mar y océano como sinónimos?

Aquí la respuesta puede ser algo ambigua, puesto que dependerá del contexto en que se utilice la terminología. Así pues, los geólogos y geomorfólogos insistimos en que no deben confundirse uno y otro vocablo, pero los geógrafos tienden a regirse por otras reglas más jurídicas, políticas y jurisdiccionales que nosotros, y no hacen las mismas distinciones. Los poetas y literatos, por su parte, en su negativa a repetir términos en los mismos párrafos, intercambian las palabras mar y océano sin ningún problema.

Y el caso más notable, tal vez, es el de la Organización Hidrográfica Internacional (IHO-OHI), que en su publicación «Limits of oceans and seas» (Límites de océanos y mares) (3ª edición de 1953), no distingue entre océanos y mares, sino que los enumera juntos, asignándoles números correlativos, llegando hasta 66 cuando no se cuentan las subdivisiones en que se les agrega una letra. De contarse esas divisiones, el total asciende a 73.

¿Cuáles son las características geológicas y geomorfológicas requeridas para que un espejo de agua se considere océano?

Si bien en el imaginario popular, la única diferencia reside en la mayor o menor extensión de sus superficies, los mares y los océanos difieren también en otras características.

Efectivamente, los océanos, para «recibirse» de tales, deben cumplir con todos y cada uno de los siguientes requisitos:

- La topografía de sus fondos rocosos tiene una configuración característica que se conoce como «relieve oceánico», y que se repite en todos ellos de manera bastante similar.

- Todos se encuentran ampliamente conectados entre sí a través de diversos pasos, por lo cual su dinámica es interdependiente.

- Bañan las costas de más de un continente.

- Tienen una circulación bien definida del agua que contienen, pudiendo reconocerse corrientes marinas con nombre propio.

- Deben existir en ellos algunos puntos al menos, con profundidades que excedan los 5000 metros.

Como ven, no cualquier extensión de agua salada es un océano, ya que todos los requisitos enunciados más arriba deben ser cumplimentados sin excepción.

¿Cómo es la topografía del fondo oceánico?

Este tema será motivo de otro post porque es muy interesante y rico en consecuencias geológicas que vamos a ir conociendo a su tiempo, pero puedo adelantarles que en un océano de verdad, hay fosas, cordilleras submarinas y llanuras abisales, todas respondiendo a configuraciones para nada caprichosas, ya van a ver.

¿Cuántos son entonces los océanos en sentido estricto?

Se pueden contar cuatro: Atlántico, Pacífico, Índico y Ártico, pero en muchas publicaciones se refiere la existencia de seis, porque dividen a los océanos Atlántico y Pacífico en dos cada uno, a los que llaman Norte y Sur. (Atlántico Norte, Atlántico Sur, Pacífico Norte, Pacífico Sur).

¿Existen distintos tipos de mares?

Sí, desde luego, hay muchas clasificaciones, y todas lo bastante jugosas como para que constituyan otro post dentro de muy poquito.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de unas paradisíacas vacaciones en el Mar Caribe. (Colombia)