Entradas con la etiqueta ‘Agua’

La curva de Hjulström

Ya hemos hablado de varios temas relativos a la dinámica fluvial, y es un buen momento para explicar algunos principios fÃsico- matemáticos que rigen el transporte y la sedimentación de las partÃculas transportadas por un fluido en movimiento.

Y digo un fluido y no el agua, porque son igualmente válidos para el movimiento del aire, es decir el viento, cambiando solamente algunos valores numéricos en los ejes X e Y.

Lo que les presento entonces hoy es la Curva de Hjulström, que complementaré más tarde con la ley de Stokes, en otro post.

¿Quién fue Hjulström?

Filip Hjulström nació en Suecia el 6 de octubre de 1902, y se hizo mundialmente conocido por la publicación de su tesis doctoral titulada «The River Fyris» (el Río Fyris), en la que presentó uno de los primeros estudios cuantitativos sobre procesos geomorfológicos de que se guarda registro.

Posteriormente, en conjunto con sus alumnos, continuó estudios de tal importancia, que llegaron a constituir la Escuela Upsala de Geografía Física. Hjulström falleció en 1982, dejando un importante legado científico, y sin haberlo sospechado nunca, también artístico.

En efecto (y esto lo agrego como nota de color), Filip Hjulström, fue el padre de Lennart Hjulström, que se convertiría en un notable actor sueco, casado con la también actriz Ulla Söderdal, con quien tendría dos hijos que también se dedicaron a la actuación: Niklas y Carin Hjulström.

¿Qué es la curva de Hjulström?

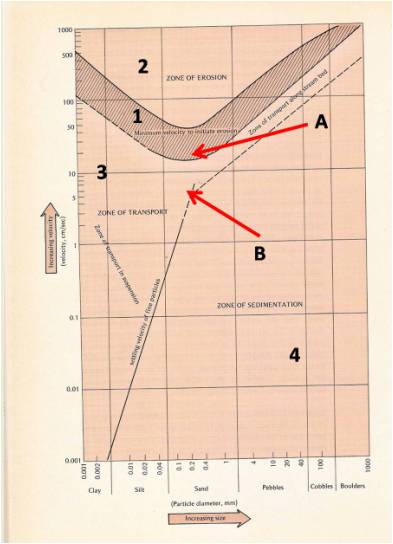

La curva de Hjulström es un diagrama de uso muy extendido en la Geomorfología, que describe los umbrales que en función de los cambios de velocidad de una corriente, definen si hay arranque, transporte o sedimentación. para cada tamaño de partícula involucrada en el proceso.

¿Cómo se entiende la curva de Hjulström?

Como siempre he dicho a mis alumnos, para comprender un diagrama cualquiera, lo primero a hacer es observarlo. Ver en detalle qué partes lo conforman, qué unidades de medida están involucradas, y cómo se comportan las curvas, barras o campos resultantes. Hagámoslo así, pues.

¿Qué rasgos se destacan en la curva?

Se trata de un sistema de ejes XY, compuesto por los siguientes elementos:

- En el eje X (abcisas), se observan los diversos tamaños de partículas presentes en el curso del río en este caso, aunque podría aplicarse (cambiando sólo los valores aritméticos) a fenómenos eólicos, es decir corrientes de aire. Sobre las abcisas, los tamaños crecen desde la intersección de los dos ejes, hacia la derecha, y se miden en mm. Allí aparecen intervalos de tamaños que corresponden sucesivamente a las arcillas, limos, arenas, guijas, guijarros y guijones.

- El eje Y (ordenadas) implica el crecimiento hacia arriba de la velocidad del fluido en movimiento, y la unidad es m/segundo.

- Ya en el interior del diagrama, se observan las curvas que conectan todos los puntos críticos en que las partículas de cada tamaño, pasan de una situación a otra diferente, ya sea de reposo a arranque, de arranque a transporte o de transporte a sedimentación. En un caso se trata de curvas literalmente, y en otro caso se trata de dos segmentos rectos, que de todos modos se designan como curva.

- Esas curvas que mencionamos arriba, separan distintos campos, a saber: zona de erosión (propiamente dicha, o arranque del material), que les he marcado con un 2 en el gráfico; zona de transporte, que marqué con 3; y la zona 4, que es la de sedimentación o depósito. La zona 2 o de arranque, está en la porción más alta del gráfico porque es la que requiere mayor velocidad. Una vez puesta en movimiento la partícula, la energía necesaria para mantenerla en tránsito puede ser menor, porque la propia inercia juega a su favor.

- La zona que les indiqué con 1, es un intervalo que incluye las velocidades mínimas que se requieren para que los materiales de cada tamaño sean arrancados del cauce, sea del lecho o de las riberas. Es una zona y no una sola línea, porque hay numerosos factores que la afectan, como por ejemplo, la turbulencia, la carga que ya transporta el agua y que modifica su potencia neta, etc.

- Por arriba del punto B, la zona de transporte implica un arrastre de materiales gruesos por el fondo del lecho, mientras que hacia abajo de ese punto, siendo menor la velocidad, se transportan partículas finas por otros mecanismos, como flotación, rodamiento, saltación, y más abajo aún, (es decir con menos velocidad) por suspensión.

¿Por qué desciende la curva en el punto A?

Figura 1. La cohesión de las arcillas.

La lógica indica que cuanto más pequeña es la partícula, menor es la velocidad requerida para el arranque y puesta en movimiento.

Esto nos haría pensar que la curva debería ser siempre ascendente hacia la derecha donde se encuentran los tamaños más gruesos, y sin embargo, hay una menor velocidad crítica en ese punto A, que corresponde al tamaño de los limos.

Eso ocurre porque las partículas más finas que el limo, tienen una fuerza de cohesión que debe ser vencida para el arranque, que no aparece en cambio en el limo y las demás partículas. Por eso, en el extremo de la izquierda, donde están las partículas de arcilla, se necesita más velocidad para la erosión ss, y la curva sube.

La explicación está en la característica micelar de las arcillas que por diversas razones, tienen normalmente carga eléctrica negativa en sus bordes (Figura 1). Al estar inmersas las partículas en agua, o en presencia de humedad, las propias moléculas de agua- con sus cargas orientadas que constituyen dipolos eléctricos– actúan como aglutinantes de las micelas de arcilla, al unir sus cargas positivas a los polos negativos de estas últimas.

¿Por qué cambia bruscamente la pendiente de la curva en el punto B?

Porque hacia la derecha, el tamaño tan grande de los materiales involucrados, requiere una gran energía para el transporte, y un mínimo descenso en la velocidad del flujo pasa los cuerpos transportados de ese campo, al de la sedimentación, en otras palabras, se depositan rápidamente.

Traducido: para una amplio rango de tamaños, hay ligeros cambios de velocidad crítica para el depósito, por eso, la curva se horizontaliza comparativamente. Hacia la izquierda ocurre exactamente lo inverso. La curva se empina porque se necesitan grandes cambios de velocidad sobre el eje Y, para que los tamaños decrecientes de partículas resulten depositadas, pues muchas de ellas pueden incluso permanecer en suspensión con velocidades próximas al cero.

Pero eso ya lo describe la ley de Stokes que veremos en otro post.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es una modificación personal sobre la figura que aparece en el libro The Evolving Earth, de Sawkins.

Dinámica del perfil de equilibrio fluvial

![]()

No hace mucho, introduje ya el concepto de perfil de equilibrio, y les adelanté que era un concepto teórico, y que en la práctica, ese perfil ideal nunca se alcanza de modo duradero- y mucho menos permanente- porque cualquier mínimo cambio lo altera por completo, ya que se trata de un sistema complejo.

No hace mucho, introduje ya el concepto de perfil de equilibrio, y les adelanté que era un concepto teórico, y que en la práctica, ese perfil ideal nunca se alcanza de modo duradero- y mucho menos permanente- porque cualquier mínimo cambio lo altera por completo, ya que se trata de un sistema complejo.

Después de repasar el post, he tenido la sensación de que podemos explicitar un poco más ese tema, y a eso voy a dedicar el texto de hoy. Por supuesto, les orde sugiero amablemente que vayan a leer ese post anterior antes de internarse en éste.

¿Qué conceptos conviene introducir para comprender mejor el tema?

Para que todo lo que sigue nos quede definitivamente claro, debemos conocer al menos los conceptos de potencia neta y potencia bruta, y su efecto sobre la dinámica fluvial resultante.

¿Qué es la potencia bruta?

Comencemos poe decir que potencia es de modo general la capacidad de producir trabajo, y en el caso particular de un río, es su capacidad de cargar y transportar material.

La potencia de una corriente de agua es proporcional al caudal (masa de agua en movimiento), y al cuadrado de la velocidad con que discurre. Esto se expresa así:

P= Q x V² donde P= potencia; Q= caudal y V= velocidad.

A su vez, el caudal se obtiene matemáticamente al multiplicar la superficie total de una sección transversal del área mojada por la corriente (S), por la velocidad con que corre (V). La razón de esta fórmula es obvia: imaginen un caño, cuanto más grande sea el diámetro (y por ende la superficie de la sección) y más rápido pase el agua por él, más cantidad (caudal) pasa.

Q= S x V, si reemplazamos Q en la fórmula anterior resulta:

P= S x V x V² que en definitiva es igual a P= S x V³

Ya tenemos pues la fórmula de la potencia de una corriente. Pero no hay una única forma posible de considerar a la potencia. Lo que dijimos hasta aquí se conoce como potencia bruta, cuando aplicamos un sentido estricto. En definitiva, se trata de la capacidad de transporte y carga disponible en un sistema ideal y supuestamente invariable.

¿Qué es la potencia neta?

Cuando hacemos un análisis más realista del sistema fluvial, observamos de inmediato que siempre hay algo de carga en él, sean sedimentos, material biológico, o contaminantes. En definitiva, esa potencia bruta, que no es otra cosa que energía disponible teóricamente para el transporte, es en parte absorbida por los rozamientos que ocurren entre el agua y su carga, o por la reistencia que oponen la viscosidad, la rugosidad del lecho, etc.

El resto de capacidad de carga, que permanece cuando se resta la que se pierde como acabo de describir, es lo que se conoce como potencia neta.

En una fórmula aproximada:

Pn= Pb – (Par+ Patc) donde:

Pn= potencia neta

Pb= potencia bruta

Par= potencia absorbida por los rozamientos y rugosidad

Patc= potencia absorbida en el transporte de la carga

¿Cómo se relacionan ambas potencias entre sí, y cómo se manifiesta esa relación en los procesos fluviales?

Repitamos la fórmula que explicamos arriba:

Pn= Pb – (Par+ Patc)

Si el resultado es positivo, es decir que hay una potencia bruta superior a las pérdidas, la corriente tiene capacidad para adquirir más carga, erosionando el cauce, o recibiendo material aportado de otra forma.

Si el resultado es negativo, es decir que las pérdidas por rozamiento y carga superan a la potencia bruta, la corriente lo compensa, depositando algo de la carga, es decir que ocurre sedimentación en ese punto del curso.

Cuando el resultado es cero, en cambio, vale decir que las pérdidas de energía y la potencia bruta se igualan, entonces no ocurre erosión ni sedimentación. Sería la definición del perfil de equilibrio.

En otras palabras, el perfil de equilibrio es aquél a lo largo del cual, se mantiene una potencia neta igual a cero, porque las pérdidas son siempre equivalentes a la potencia bruta.

¿Qué sucede a lo largo del perfil de equilibrio?

Lo que dijimos al final de la respuesta anterior es inviable en la naturaleza. Jamás podrá mantenerse el valor cero de la Potencia neta a lo largo de todo el perfil; y ni siquiera por mucho tiempo en un único punto del perfil.

Esto sucede porque todos los puntos del perfil son interdependientes, y si por alguna razón la potencia cambia en un punto, todos los demás se reajustan a su vez.

Supongamos un perfil con potencia neta igual a cero. ¿Cuánto tardará en ocurrir una lluvia que aumente el caudal, y por consiguiente cambie la potencia bruta, que al aumentar también dejará un resto de energía para socavar el cauce? ¿O a la inversa, cuánto pasará hasta que caiga más carga desde las laderas, o alguien tire algo, aumentando el rozamiento, y disminuyendo la potencia bruta, hasta el punto en que dispare la sedimentación en ese lugar del curso?

Esto en un recodo dado del río. Pero si en un punto ocurre erosión, en otro, ese material cargado por el propio socavamiento, se hará excesivo y se depositará algo de material en otro punto. Esto explica la continua variación del perfil de equilibrio, que por eso mismo se convierte en un concepto de referencia meramente teórico.

Y a todo esto se debe sumar lo que ya les expliqué de los cambios de nivel de base, que inciden en la configuración del perfil tanto real como de equilibrio.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es del Tigre, lugar que me encanta.

SISTEMA WEBGIS DE CALIDAD DE AGUA DE ARGENTINA

SISTEMA WEBGIS DE CALIDAD DE AGUA DE ARGENTINA

Administrado por la Dirección de Gestión Ambiental de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ofrece una herramienta informática accesible vía web que tiene como objetivo centralizar, normalizar, resguardar, compartir y publicar información geo-referenciada de calidad de agua de las Cuencas Hidrográficas de Argentina, permitiendo visualizar, editar y procesar dicha información sobre una plataforma geográfica. A través de dicho sistema se pueden realizar consultas, carga de datos y generar reportes:

Dinámica fluvial: nivel de base y perfil de equilibrio

A lo largo del tiempo, he venido subiendo numerosos posts relacionados con la dinámica fluvial, que les convendría ir a revisar. En ellos ya he explicado los conceptos de: flujos laminar y turbulento, partes de los ríos, cuencas hidrográficas, diseños de drenaje, mecanismos de carga, transporte, desgaste y depositación.

A lo largo del tiempo, he venido subiendo numerosos posts relacionados con la dinámica fluvial, que les convendría ir a revisar. En ellos ya he explicado los conceptos de: flujos laminar y turbulento, partes de los ríos, cuencas hidrográficas, diseños de drenaje, mecanismos de carga, transporte, desgaste y depositación.

Hablamos también ya de los factores que inciden en la velocidad de una corriente, tema que importa conocer para predecir y prevenir crecientes, inundaciones, etcétera, y que por supuesto son de gran interés a la hora de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental.

Comencemos por reconocer que todo cuanto mencionamos está inmerso en un sistema, por lo que les conviene repasar ese concepto también, por lo cual les dejo el link correspondiente.

¿Qué se entiende por nivel de base en un sistema fluvial?

Se trata de un concepto acuñado en 1875 por John Wesley Powell, el primer geólogo que exploró el Gran Cañón, tema que amerita un post para más adelante, dicho sea de paso.

Se conoce como nivel de base, a aquel plano horizontal teórico que impone el límite final a la acción erosiva de una corriente fluvial y por ende a todos sus afluentes.

Es entonces, el nivel por debajo del cual cesa la acción fluvial, y que de manera generalizada no es otro que el nivel del mar.

Sin embargo, existen tambié niveles de base locales, que se producen allí donde se pierde la pendiente, que ya dijimos en otro post. es el requisito para que una corriente pueda fluir. Los niveles de base locales pueden ser naturales o artificiales. Del primer tipo son principalmente los lagos, pantanos y bañados; y del segundo, son los diques y represas, todos los cuales determinan la cota más baja que alcanza el río en la zona en cuestión.

Un caso particular de nivel de base local, que en la larga evolución del paisaje es de corta duración, puede estar constituido por un estrato resistente que embalsa la corriente mientras ella no pueda erosionarla.

¿Se trata de un elemento estable o permanente?

Todo nivel de base ya se trate del global, que es el mar, o de los locales, es tan dinámico como lo es todo el sistema terrestre. Los niveles de base locales varían a lo largo de la evolución del paisaje, o también por eventos tectónicos que se producen a veces muy rápidamente.

Además de los mencionados, es obvio que eventos que modifican la extensión de los espejos de agua, llevan el nivel de base a lugares diferentes. En otras palabras, si crece un lago – usemos este ejemplo para visualizarlo mejor- el río que desagua en él, alcanzará sus riberas antes, y allí será su nuevo nivel de base, a veces muchos metros por arriba de su anterior posición.

Cuando del mar se trata, los cambios en su nivel se conocen como ingresiones o transgresiones cuando avanzan hacia adentro de la costa; y regresiones cuando implican una retirada de las aguas. Son cambios habituales a lo largo de la historia geológica y geomorfológica, y se conocen como movimientos eustáticos.

¿A qué procesos se deben los cambios eustáticos?

Las causas principales se pueden dividir como sigue:

- Cambios climáticos que afectan la temperatura global. Así es que a lo largo de los periodos glaciales hay retención de agua en los glaciares, con lo que desciende el nivel del mar. Este tipo de cambio se conoce como regresión glacieustática. Cuando ocurre el ascenso de la temperatura, y el consecuente deshielo, se da el fenómeno contrario: la transgresión glacieustática.

- Cambios entre ciclos secos y húmedos que también provocan el ascenso o descenso del nivel del mar. También la aportación de aguas juveniles en el océano cambian el nivel de base por la misma razón.

- Cambios en la configuración de la cuenca oceánica, de resultas de la continuada acumulación de sedimentos en los fondos oceánicos, que favorecen las ingresiones.

- Deformaciones de la cuenca oceánica por tectonismo.

¿Qué se entiende por perfil de equilibrio de un curso fluvial?

El perfil de equilibrio, no es otra cosa que un modelo teórico en el que el río alcanza un estado de equilibrio entre la erosión y la depositación que le permite la configuración del terreno en el que se encuentra. Según ese modelo matemático ideal, el balance entre la pendiente y el caudal disponible, determinarían que no exista ni erosión ni depositación. Teóricamente, los ríos se irían aproximando a su perfil de equilibrio a lo largo del tiempo,

¿Cómo evoluciona el perfil de equilibrio?

Hemos dicho ya que el comportamiento del sistema es muy dinámico, de modo que el más mínimo de sus cambios, cambiará la actividad y configuración del río. Es por esta razón que el perfil de equilibrio sólo existe en la teoría, pero nunca se alcanza en la realidad.

Cualquier cambio, ya sea en el nivel de base, o en las condiciones del río, así sea algo tan habitual como un aumento o disminución del caudal por precipitaciones, evaporación, infiltración, extracción, o la combinación de todos esos fenómenos, provocará el reajuste correspondiente en el balance entre erosión y sedimentación del río.

Si en un punto dado aumenta la erosión, en algún momento la carga resultará excesiva y será depositada en otro lugar. El requisito de que no se produzca ni erosión ni sedimentación deja de cumplirse, y el perfil de equilibrio no se alcanza nunca.

En posts próximos usaremos estos conceptos, sobre todo el de nivel de base y sus cambios, para explicar la evolución de los paisajes en los sistemas fluviales. Por eso les pido que le presten la debida atención.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es de Tigre en Buenos Aires, Argentina.

Pseudociencia y un post diferente por una razón especial.

El pasado 5 de marzo, hace apenas 4 días, se cumplió un mes del fallecimiento de John Clement Whitcomb Jr., quien publicó un libro pretendiendo explicar «científicamente» el Diluvio Universal. Su curiosa incursión en un campo que le era por completo desconocido, no deja de ser lo bastante interesante como para generar esta charla de hoy. Vamos a ello.

El pasado 5 de marzo, hace apenas 4 días, se cumplió un mes del fallecimiento de John Clement Whitcomb Jr., quien publicó un libro pretendiendo explicar «científicamente» el Diluvio Universal. Su curiosa incursión en un campo que le era por completo desconocido, no deja de ser lo bastante interesante como para generar esta charla de hoy. Vamos a ello.

¿Quién era John Clement Whitcomb Jr.?

John Clement Whitcomb Jr. nació en Washington D.C., Estados Unidos el 22 de junio de 1924, y falleció el 5 de febrero de 2020. Su verdadero metier era la Teología, lo cual explica prácticamente todo lo que charlaremos a continuación.

Sus padres eran Salome Josephine Fuller y John Clement Whitcomb. Debido a la profesión de su padre, oficial del ejército, vivió en el norte de China entre los 3 y 6 años de edad, lo que tal vez ya impregnó su visión con algún grado de misticismo que mucho más adelante se vería exaltado por su ingreso en el Grace Theological Seminary (Seminario Teológico de la Gracia), de Winona Lake, Indiana.

Estudió en la Escuela McCallie de Chattanooga, Tennessee, pero sus estudios en la Universidad de Princeton se vieron interrumpidos por su servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. A su regreso se inscribió en el Seminario Teológico que ya mencioné antes, donde conoció al Dr. Henry M. Morris, quien defendía la interpretación literal de una Creación a lo largo de seis días y un Diluvio Universal, entre otras cosas.

Entre 1951 y 1990 fue profesor en el mismo Seminario, y al ser despedido, formó parte de un desprendimiento del mismo al que se denominó Conservative Grace Brethren Churches International. En el momento de su muerte residía en Indianápolis con su esposa Norma.

¿A qué se refiere su libro The Genesis Flood?

The Genesis Flood, (que puede traducirse como «La inundación del Génesis» o «El Diluvio Universal») fue publicado por Whitcomb y Morris en 1961, y se transformó en un best seller y libro de cabecera entre los cristianos más fundamentalistas; pese a que fue totalmente ignorado por los científicos e investigadores universitarios.

En opinión de muchos, ese libro significó el despegue del movimiento creacionista en todo el mundo.

El libro señala como premisa básica que la Biblia es la «palabra infalible de Dios», razón por la cual todos sus argumentos en favor de un Diluvio Universal se basan en ella, y en algún momento explicita claramente que no puede armonizar esa fuente con los registros geológicos. Su personal opción es simplemente apegarse a la doctrina, no obstante lo cual, buscó darle algún matiz menos sesgado como veremos en seguida.

¿Cómo intentó incorporar algún matiz de conocimiento científico en su publicación?

Si bien buscaba la participación de un Geólogo con un título de PhD en Geología, ninguno de ellos podía aceptar una interpretación absolutamente literal del Génesis, y mucho menos abonar su abordaje creacionista, y la inclusión del Diluvio Universal en una historia geológica de la Tierra.

Así pues, recurrió al Dr Henry M. Morris, Ingeniero Civil con experiencia en Hidráulica, y fervoroso creyente en la literalidad de la palabra escrita en la Biblia, quien aceptó redactar algunos capítulos «con fundamento científico», para el libro del que finalmente sería coautor.

¿Qué explicación dio Morris respecto a las objeciones geológicas y científicas?

Casi puede decirse que Morris confiesa abiertamente la falta de fundamentos de su sección geológica, cuando señala que los creyentes deben enfrentar un verdadero dilema entre asumir su fe, o aceptar el veredicto prácticamente unánime de los estudiosos de la Geología que niegan la posibilidad de una creación planetaria a lo largo de una semana; y niegan asimismo la universalidad de una inundación como la que se describe como Diluvio.

Pero luego, se desacredita a sí mismo cuando dice que «las evidencias de una completa inspiración divina en las Escrituras, tiene mucho más peso que las evidencias de cualquier hecho científico».

Luego intenta explicar los estratos portadores de faunas fósiles secuenciadas, no como una prueba de la evolución sino como un resultado de selecciones hidrodinámicas principalmente.

Y en un salto proyectivo de manual psicológico, expresa en otros párrafos, que las teorías geológicas comúnmente aceptadas no se basan en datos científicos sino que son más bien decisiones «morales y emocionales». Y uno no puede menos que preguntarse: ¿más morales y emocionales que los dogmas religiosos?

Pero bueno, no quiero abundar en detalles, porque acabo de darme cuenta de que algunas de las aseveraciones de Morris ameritan no menos de un par de posts futuros. ;D

¿Qué podemos agregar?

Pues todo lo que quieran. Podemos reflexioanr acerca del fundamentalismo religioso, del atajo intelectual que significa reemplazar la falta de pruebas y argumentos con referencias sagradas, y por ende irrefutables; del temor que inspira a mucha gente desafiar el poder religioso, etc., etc.

Pero me voy a limitar a invitarlos a ver otro ejemplo de pseudociencia, y una referencia al Arca de Noé, en sendos posts que escribí hace bastante tiempo. (Los comentarios de algunos de los lectores en el segundo post linkeado no tienen desperdicio, y son una gran muestra de fanatismo religoso)

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.