Un párrafo bellamente escrito.

Hoy comparto con ustedes la primera entrega de algunos trozos seleccionados del libro Harricana, de Bernard Clavel, en los que se lee una épica descripción de un avance glaciario.

Hoy comparto con ustedes la primera entrega de algunos trozos seleccionados del libro Harricana, de Bernard Clavel, en los que se lee una épica descripción de un avance glaciario.

…Sobre esa costra se arrastró un glaciar. Dieciocho o veinte mil años atrás. Fuerza colosal, montaña glauca con aristas desmenuzables que venía del Labrador, lentamente, lentamente. Avance irresistible. Como la roca era flamante, el glaciar la modeló a su gusto. Fue hundida, pulida, gastada, agrietada y a veces recubierta de todo lo que él llevaba en su vientre de inmenso invierno en marcha.

Lo que sobresale de la simpleza sin límites son los excrementos del glaciar desaparecido. Los vestigios del combate que se libró entre el hielo y la roca, entre lo establecido y lo pasajero. Entre lo estático y lo móvil…

Imagino que ustedes, como yo, habrán sabido apreciar la inmensa belleza de ese tropo impícito en «vientre de inmenso invierno en marcha».

Y hay muchos más en ese mismo libro, al que volveré en algunos otros posts, para hacerlos partícipes del disfrute que significa leer un proceso geológico poéticamente descrito.

Un abrazo y hasta el próximo lunes, con un post científico. Graciela.

Isostasia. Parte 1

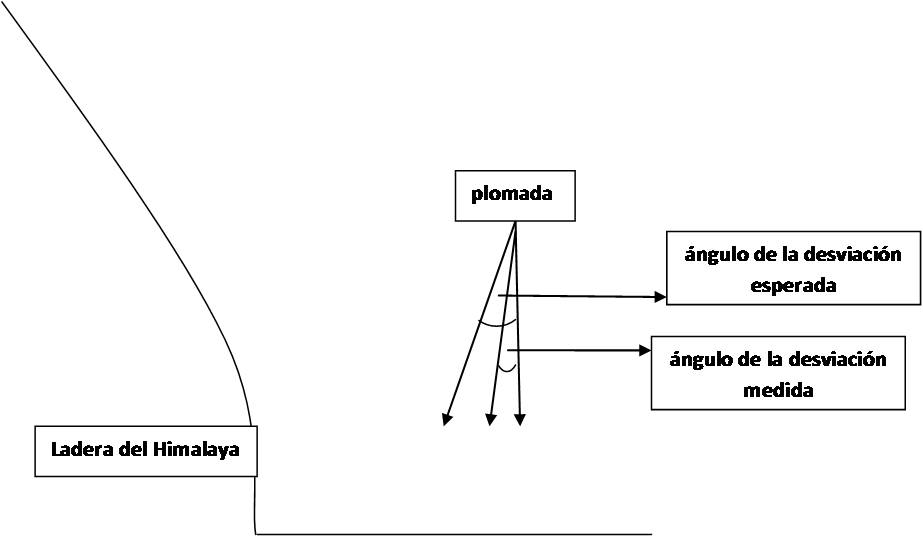

Esquema teórico, en el que no se ha respetado escala alguna. Imaginen si no, ¡qué pedazo de plomada deberían haber transportado esos estudiosos!

Hoy comenzaremos a tratar un tema que es sustancial para la comprensión cabal de toda la Tectónica Global o de Placas, como también se la conoce. Por eso iremos pasito a paso, y lo veremos en tres partes, a subir en tres semanas consecutivas.

Hoy contestaré las primeras y más básicas preguntas, a saber:

¿Qué movimientos de gran extensión areal explica la isostasia?

En un post no muy lejano les expliqué que la arquitectura terrestre responde en gran medida a porcesos de enorme extensión areal que pueden agruparse esencialmente en dos grupos bien diferenciados- aunque en ese post les expliqué otros dos grupos más, de menor relevancia- a los que se conoce como orogénicos y epirogénicos. Pues bien, la isostasia es la principal responsable de estos últimos, que tienen una dirección de desplazamiento radial respecto al esferoide terrestre. Les recomiendo repasar ese post.

¿Qué se entiende por isostasia?

La palabra isostasia procede de dos vocables griegos: Isos, que significa igual, y stásis, que indica paralización o inmovilidad, lo que nos lleva a reconstruir el significado como «permanecer igual», remitiéndonos a una condición de equilibrio.

En una primera aproximación, que se irá ajustando a medida que comprendamos todos los fundamentos del proceso, puede decirse que la isostasia es la tendencia de todas las grandes masas de la corteza terrestre, y de parte del manto superior a alcanzar una posición de equilibrio gravitacional dinámico, fluctuante y autoregulado, respecto a las masas circundantes. Por supuesto, los ajustes se producen a lo largo de cientos, miles o millones de años. No debemos pensarlos como respuestas inmediatas, sino muy graduales.

¿Cómo se reconoció la ocurrencia de este proceso?

Hacia 1735, Pierre Bouguer realizó una expedición científica a los Andes de Perú, y realizó mediciones en las que observó que la desviación que respecto a la vertical inducía sobre una plomada la masa montañosa, era bastante menor que la esperada. El fenómeno llamó su atención como para relatarlo en sus memorias de viaje, y fue nuevamente observado por Sir George Everest un siglo más tarde en 1840.

En ese momento, se buscó una explicación científica y para ello se aplicó la ley de la gravedad, pues ya era sabido que la plomada sería atraída por la masa montañosa. Lo que debía explicarse era por qué el cálculo teórico de la atracción esperada- manifestada en el ángulo de desviación de la plomada que pueden ver en el dibujo- era hasta tres veces mayor que el resultante del ángulo de desviación real medido en el campo.

Considerando que ya los métodos de cubicación, afinados en la minería, permitían un cálculo bastante aproximado del volumen del cuerpo montañoso involucrado, bastaba con analizar la fórmula básica de la atracción gravitatoria, para buscar por dónde se introducía el error en el resultado obtenido. En un post anterior les he explicado el tema de la ley de la gravedad en detalle, pero recordemos que la expresión matemática de la Fuerza de atracción gravitacional es:

F= G m.m’/ r2

Donde:

F= fuerza de atracción de la Gravedad.

G= es un valor constante y conocido.

m y m’= son las dos masas involucradas en este fenómeno de atracción. En nuestro caso, la plomada y el monte aledaño.

r = es la distancia que separa a las masas en cuestión, perfectamente medida en el experimento.

Obviamente, el ángulo medido responde directamente a la fuerza de atracción ejercida, en este caso por la masa montañosa, es decir que el resultado inesperado se debe a alguna medición también errónea de los elementos de la fórmula. Pero sucede que todos son valores perfectamente conocidos. En efecto, G es constante; la masa de la plomada es fácilmente determinada, y la distancia desde la ladera, sólo puede incluir errores muy pequeños, a menos que uno sea muy nabo.

Pero… y ahí está¡ el quid de la cuestión, la masa de la montaña se calcula a partir de su volumen que es medido por métodos tradicionales. Y sabemos que:

Densidad= masa /volumen.

o lo que es lo mismo,

masa (m) = volumen por densidad. ¡et voilá!

Si no somos tontos, sabemos calcular el volumen, de modo que el único error que puede explicar por qué la montaña atrae menos de lo esperado a la plomada, es porque su masa es más pequeña de lo calculado, y ¿por culpa de quién? Pues de la densidad que es menos de la que se había considerado en el esquema teórico original.

En otras palabras, el misterio ahora a explicar es de dónde sale ese déficit de densidad. ¿Les va gustando esta novelita de suspenso?

Pues entonces, si quieren conocer el desenlace, recuerden que hasta aquí será¡ el tema de hoy, y retomaremos en la semana próxima respondiendo las siguientes preguntas:

¿Qué teorías surgieron inicialmente para explicar el déficit de densidad que se estableció empíricamente?

¿Cuál de estas teorías sobrevive, y cómo se la puede explicar de manera sencilla?

¿Qué modificación se introdujo más tarde?

En el tercer post se verán los siguientes tópicos:

¿Puede demostrarse la teoría de Airy mediante cálculos reales?

¿Cómo pueden sintetizarse los conceptos básicos de la isostasia?

¿Qué consecuencias tiene la isostasia en la estructura general y la dinámica de la Tierra?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Se comenta que…

![]() Hoy procuraré sacarles una sonrisita con algunas ocurrencias de mi propia cosecha.

Hoy procuraré sacarles una sonrisita con algunas ocurrencias de mi propia cosecha.

Se comenta que:

…le decían cárcava porque se ensanchaba continuamente, y cada vez caía más bajo.

…le decían raíz cuadrada de pi, porque era completamente irracional.

…era tan feo que cuando se sentía mal no iba al médico, sino al entomólogo.

SI ESTOS CHISTECITOS LES HAN GUSTADO COMO PARA LLEVARLOS A SU BLOG, O A LA RED SOCIAL, POR FAVOR, MENCIONEN LA FUENTE porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el próximo lunes, con un post científico. Graciela.

La leyenda del volcán Lanín

Hoy vamos a ocuparnos de una leyenda muy bella acerca del volcán Lanín, cuyo marco geológico y características científicas reservaré para otro post, limitándome ahora a mencionar muy pocas de sus particularidades.

Hoy vamos a ocuparnos de una leyenda muy bella acerca del volcán Lanín, cuyo marco geológico y características científicas reservaré para otro post, limitándome ahora a mencionar muy pocas de sus particularidades.

¿Dónde se encuentra el volcán Lanín y cuáles son sus características más generales?

El nombre mapuche del volcán Lanín es Pillañzegüñ, lo que según diversas interpretaciones podría significar «roca muerta» o «murió de un atracón».

El volcán forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, y se ubica en el departamento Huiliches, muy próximo a la ciudad de Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén, Argentina, pero con laderas que se internan en Chile, pues está¡ precisamente sobre el límite internacional. Lo rodean los lagos Paimún y Huechulafquen al Sur y el Lago Tromen al Norte, y todavía hay presencia de glaciares en algunas de sus pendientes.

Es un estrato – volcán cuya última erupción de gran intensidad habría ocurrido hace 1.600 años, por lo cual es considerado activo, y registra una altura de 3.776 metros sobre el nivel del mar. A sus pies se extiende el Parque Nacional Lanín, de una superficie aproximada a las 400.000 hectáreas, que incluyen 25 lagos, entre los que se encuentran el Huechulaufquen, el Ñorquinco, el Lolog y el Lácar.

¿Qué cuenta su leyenda?

Según cuentan los mapuches, el Lanín era el hogar de un pillán muy poderoso. Acá hagamos un paréntesis para aclarar que un pillán es un espíritu de un ancestro importante según la religión mapuche; y en este caso se trataba del alma del valiente cacique que había muerto en la batalla del Arauco contra los invasores. Los conquistadores españoles interpretaron el concepto de Pillán como sinónimo de demonio o ser maligno, lo que no tiene relación con la idea original de la cultura Mapuche.

En algún momento histórico, el cacique Huanquimil y los cazadores de su tribu llegaron a la cima del Lanín, persiguiendo huemules.

Esto desencadenó la furia del Pillán que desde el interior del volcán empezó a arrojar lava, humo, llamas ardientes y cenizas. Consultada la machi de la tribu, ésta señaló que para calmar tanta ira debían revertir la furia de Pillán y éste les informó que era necesario sacrificar a una virgen que fuera además muy bella y muy amada por toda la tribu.

La elección recayó naturalmente sobre Huillefún, la hija menor del cacique. Se encomendó entonces a Quechuén (en otras versiones se lo conoce como Talka), el cazador más joven y más valeroso, que la arrojara al interior del cráter.

Pero como todas las leyendas implican historias de amor, Quechuén estaba secretamente enamorado de la doncella y no pudo arrojarla al volcán, sino que ascendió por la ladera con ella en sus brazos, y la depositó en un sitio medianamente protegido, en la esperanza de que ella encontrara un modo de escapar y conservar la vida.

Pero cuando comenzaba apenas su descenso, Quechuén (o Talka) escuchó a sus espaldas un ruido de batir de alas gigantescas, y sintió un viento arrollador. Al volver la cabeza vio cómo un cóndor inmenso, con los ojos como brasas encendidas, descendió sobre Huillefún, y sin siquiera posarse, la tomó con sus garras, alzando luego el vuelo, sólo para arrojarla en el interior del volcán, completando así la tarea que el enamorado no pudo concluir.

Según la leyenda, el volcán cesó entonces su actividad y ya no volvió a tener otra erupción.

¿Qué podemos agregar?

Pues que el Pillán no permaneció tranquilo para siempre, según parece, ya que hubo alguna actividad- aunque poco intensa- en 1892 y más cerca en el tiempo, volvieron a registrarse eventos moderados a partir del 15 de febrero de 2017.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

¿Qué puede hacerse con piedras «no valiosas»?

Me mandaron este video, cuyo origen desconozco, pero que me parece genial para compartir con ustedes.

Un abrazo y hasta el próximo lunes, con un post científico. Graciela.