Archivo de la categoría ‘Reflexiones varias’

El Canal de Panamá: un ejemplo de la influencia del medio sobre la historia.

El año pasado, visité por segunda vez Panamá (que me fascina) y obtuve bastante información acerca de la construcción del canal, lo cual me llevó a pensar que podía generar un post con una muy breve reflexión y su moraleja. Sobre la geología de toda el área, ya vendrán posts más extensos, puesto que éste es sobre un aspecto muy puntual y solamente apunta al ejemplo mismo que quiero resaltar.

El año pasado, visité por segunda vez Panamá (que me fascina) y obtuve bastante información acerca de la construcción del canal, lo cual me llevó a pensar que podía generar un post con una muy breve reflexión y su moraleja. Sobre la geología de toda el área, ya vendrán posts más extensos, puesto que éste es sobre un aspecto muy puntual y solamente apunta al ejemplo mismo que quiero resaltar.

¿Quién inició la construcción del Canal de Panamá?

El diseñador inicial del canal fue Ferdinand Marie, vizconde de Lesseps, a quien se conoce más en nuestro idioma como Fernando de Lesseps, nacido en Versalles, Francia, el 19 de noviembre de 1805, y que fue primero famoso por la exitosa realización del Canal de Suez.

Según fue ideado originalmente, el Canal de Panamá debía ser una simple vía a nivel del mar, sin lagos ni esclusas, concepto muy diferente al que finalmente se aplicó.

¿Cómo puede resumirse la historia de la construcción del Canal?

Desde que Panamá era un Estado Federal de Colombia, ya se manifestaba el interés por unir con una vía marítima los dos océanos, y los sitios preseleccionados por su configuración, eran Nicaragua y Panamá.

En 1877, una comisión de la Sociedad de Geografía de París presidida por Armand Reclus dedujo que el mejor emplazamiento sería en Panamá, por lo cual el 18 de mayo de 1878 se firmó el contrato Salgar-Wyse, por medio del cual Colombia autorizaba a Francia a realizar y explotar el paso por 99 años.

Una vez firmado el acuerdo se generó una comisión para definir el proyecto final. Nicholas Joseph Adolphe Godin Lepinay, barón de Brusley, con mucha inteligencia propuso construir el Canal mediante la realización de una represa sobre el río Chagres, esclusas y un lago artificial, todo lo cual se parece bastante a lo que hoy conforma el Canal.

Con muy buen tino, Lepinay señaló que en el istmo no se podía repetir la configuración del canal de Suez debido a que la topografía, clima y geología de ambos sitios eran muy diferentes.

Lamentablemente Lesseps impuso su propuesta de hacer un paso a nivel del mar, uniendo las bahías de Limón y Panamá.

Más tarde el propio De Lesseps se hizo cargo de la Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de Panama, y se trasladó al lugar con su esposa y tres de sus hijos, en gran medida para demostrar que el clima no era tan malsano como se lo describía en Europa.

Cuando por las obligaciones propias de su cargo diplomático debió regresar a Francia, fue su hijo Charles quien quedó al mando, mientras su hija Ferdinand procuraba conseguir financiación.

La infraestructura requerida para iniciar las excavaciones comenzó a construirse en 1881 y en agosto de ese año, la Compañía adquirió el Ferrocarril de Panamá que en teoría se usaría para transportar materiales y personal hasta la zona en obras, pero que al fin fue un gasto ocioso, ya que nunca cumplió tales funciones.

Luego de ésta y otras enormes inversiones improductivas, hacia 1887, se manifestó como evidente que replicar lo realizado en Suez era imposible en Panamá, por sus muchas diferencias naturales.

Así fue que en octubre de 1887, un comité consultivo se pronució por la construcción de un canal con esclusas, que finalmente se inició el 15 de enero de 1888, el mismo año en que se terminó todo el capital disponible.

Pese a que en 1889 la Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de Panama fue liquidada, el proyecto continuó hasta el 15 de mayo de 1889.

En 1891 se demanda a De Lesseps por fraude, con causas tan variadas como mala administración, corrupción, sobornos y gastos no justificados y/o excesivos.

El 9 de febrero de 1893, el Tribunal de Apelación de París condena tanto a Ferdinand como a su hijo Charles, a Gustave Eiffel y a Charles Baïhaut, ex ministro de obras públicas de Francia a cinco años de prisión y 3.000 francos de multa.

Todos fueron liberados cuatro meses después, tras una apelación ante el Tribunal de Casación. En realidad el propio vizconde nunca estuvo preso en atención a su avanzada edad y deteriorado estado de salud, que lo llevaron a la muerte el 7 de diciembre de 1894, a los 89 años.

Como Francia estaba interesada en proseguir la obra, en 1893 se protocolizó el contrato Salgar-Wyse por 10 años más, y se fundó la Compagnie Nouvelle du Canal Interoceanique, dirigida por Phillipe Bunau-Varilla.

Entre 1899 y 1902 se paralizaron nuevamente las obras, debido a la guerra de la independencia que culminó con la separación de Panamá y Colombia.

Finalmente la Compagnie Nouvelle du Canal Interoceanique fue vendida a los Estados Unidos en febrero de 1904, y se revitalizó el proyecto con su forma actual, que incluye el sistema de esclusas, y que fue terminado el 15 de agosto de 1914.

¿Por qué ese primer intento no fue exitoso?

Esencialmente porque se ignoró por completo la realidad del entorno natural, y se pretendió importar sin modificaciones ni adecuaciones, la fórmula que había tenido éxito en Suez.

Pero las situaciones no podían ser más diferentes, ya que en Suez se trabajó con un clima seco, mientras que Panamá es húmedo y lluvioso; la topografía en el primer caso es llana, con alturas que no superan los 15 metros, en tanto que Panamá exhibe en el lugar una altura de hasta 95 metros en Corte Culebra. Por otra parte, los materiales a excavar en Suez eran arenosos, mientras que se trata de roca sólida en Panamá.

Y por fin, las propias condiciones climáticas determinaron que las enfermedades diezmaran las poblaciones de trabajadores en Panamá, cosa que nunca ocurrió en el otro caso.

Por otra parte, las medidas que se tomaron para protegerse de las epidemias no pudieron ser más erróneas, aunque se explican por el desconocimiento acerca del agente vector, reinante en la época.

Efectivamente, por entonces se creía que el insecto transmisor era la hormiga, y para evitar su ingreso a los campamentos, éstos eran rodeados de canales de agua, que irónicamente generaron el hábitat ideal para que proliferaran los mosquitos, verdaderos propagadores de la enfermedad.

¿Cuál fue el mayor error cometido?

Esencialmente el gran fracaso se debió a la falta de estudios serios relativos a las condiciones naturales del sitio de emplazamiento. Lo que hoy conocemos como Evaluación de Impacto Ambiental, y que por entonces se intentó a través de una Comisión Técnica que presentó un informe de factibilidad el 14 de febrero de 1880.

El problema es que ese análisis no se basó en premisas científicas aceptables, y que la Comisión responsable no estaba enteramente constituida por profesionales idóneos, sino antes bien por políticos y notables.

Según ese informe, no se esperaban problemas en la excavación de la cordillera continental.

¿Qué moraleja puede establecerse desde este ejemplo?

Hoy, mirar hacia atrás en la historia, permite encontrar miles de atenuantes a tales desmanejos, básicamente porque el conocimiento científico y técnico no estaba tan avanzado como lo está hoy en día.

No existía por entonces el concepto de Planificación ni ordenamiento territorial, y los ensayos y pruebas en el terreno no tenían la precisión que hoy alcanzan

Pero actualmente, repetir esos errores es inaceptable.

El estado del conocimiento es tal, que DEBE EXIGIRSE un profundo relevamiento de las condiciones geológicas, geomorfológicas, topográficas y climáticas, antes de cualquier intervención en el medio.

De hecho, una E.I.A. completa debe dirigirse también al estudio de otros subsistemas como el biológico, social, histórico y cultural, de manera previa a la introducción de cada cambio artificial en el paisaje.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

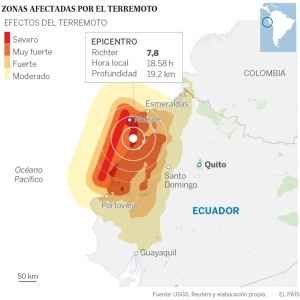

Unas pocas palabras relativas al sismo en Ecuador.

Ya sé que queda feo, ya sé que es antipático pero ¿no se los dije?

Ya sé que queda feo, ya sé que es antipático pero ¿no se los dije?

En octubre de 2015, con motivo de terremotos en el norte argentino, ya les anticipé que en el corto plazo (y 6 meses son un parpadeo en geología) había que estar alerta a todos los acomodamientos de placas a lo largo de los países de la costa pacífica Sudamericana.

Si quieren saber por qué lo advertía, no tienen más que ir a ver este post cuyo link les dejo, y todos los que a su vez están linkeados en él. En su momento fui mesurada para no causar ningún pánico, pero cumplí en recomendar atención. Y no se trata de un sismo más, de esos que ocurren a cada momento y cualquiera puede anunciar, sino de un terremoto que alcanzó una magnitud que no se registraba allí desde hace más de treinta años.

La naturaleza sorprende, sí, pero no traiciona. Responde a leyes físicas y a una lógica bastante rigurosa. No puede predecirse con seriedad el momento exacto en que una serie de eventos de esta clase va a dispararse, pero sí cabe estar alerta cuando algo ya está en curso, como es el caso de un rompecabezas cuyo equilibrio se ha roto y debe ser restaurado, tal como les expliqué en el post que los mando ahora a repasar.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta pagina está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio

Para los que me dicen «Tengo una piedra y me gustaría saber qué es»

Después de haber recibido por mail cientos de fotos de minerales, rocas y fósiles, con el pedido de que haga una determinación a distancia, he llegado a la conclusión de que este post se impone.

Debo decirles, primero, que nada me gusta más que dar una mano cuando puedo hacerlo y dentro de márgenes razonables, pero hay pedidos que son poco racionales.

Usemos un ejemplo. ¿Mandarían ustedes un mail a un médico de cualquier lugar del mundo con una foto de su hijito señalándose algún lugar de la pancita, en el que escribieran lo siguiente?

«A mi nene le duele ahí donde se señala. ¿Qué enfermedad tiene?»

Muy probablemente no recibirían respuesta, pero de llegarles un mail, diría muy probablemente, «Tráigalo al consultorio» y punto.

Porque el médico no puede diagnosticar sin ver al paciente, o sin tener por lo menos una serie de datos precisos como edad, altura, peso, antecedentes familiares y personales, etc., etc.

Seguramente, además querría hacer algunas maniobras como palpación, auscultación, le tomaría la temperatura y la tensión arterial, entre otras cosas. ¿No les parece?

Entonces, ¿por qué suponen que un geólogo va a ver una foto, sin escala, a veces con muy mala definición, y/o llena de sombras y/o fuera de foco, y va a poder diagnosticar alegremente de qué material se trata?

Es muy arriesgado intentar diagnosticar por una foto, aunque a veces uno lo haga solamente por complacer a un lector que ni siquiera se ha tomado el trabajo de leer los posts en los que se vienen explicando tantas cosas acerca de la manera de determinar minerales macroscópicamente.

Porque si lo hubiera hecho, ya sabría qué son los caracteres organolépticos, y cómo se determinan, siempre con el ejemplar en la mano.

Hay toda una serie de posts en que explico cómo reconocerlos, incluyendo elementos como el tacto, y hasta el olor. Por eso, el contacto directo con el mineral es importante para definirlo.

En las fotos que me llegan, por lo general no hay referencia alguna de tamaño, ni puedo saber si el espécimen es de alta o baja densidad, no sé si suena de una u otra manera al golpearlo o si brilla de una u otra forma al moverlo; no puedo hacerle la raya o probarle la dureza, etc., etc.

Porque sepan ustedes que existen miles de especies minerales, y muchas de ellas sólo se distinguen entre sí por un mínimo detalle, que puede ser uno de los que mencioné más arriba y cuyo reconocimiento requiere un contacto directo con el ejemplar.

Además, por lo general ni siquiera sé de dónde procede, y cuál era su modo de yacencia, cosa que me permitiría relacionarlo con un grupo específico de minerales.

Por todo lo dicho, lo mejor que puedo hacer cuando me llegan esos requerimientos por mail es contestar:

«Traemelo, o llevalo a algún geólogo que te quede más cerca, para que lo diagnostique con el ejemplar en la mano», porque sin tener la muestra cualquier cosa que se diga es una apuesta muy alocada.

Otra opción es que lean todos los posts con el tag «minerales», y hagan ustedes mismos las maniobras que allí se indican, y hagan una ficha con los códigos que en esos posts les expliqué; luego, con esa ficha pueden consultar un manual o escribirme para que en función de esas propiedades yo misma les dé una respuesta.

Pero, ojo, que esa respuesta será tan válida como sean de correctas sus determinaciones. Si hicieron algo mal, es responsabilidad de ustedes mismos.

Y finalmente, quedan advertidos de que de ahora en adelante, cuando me lleguen esas consultas, les mandaré como respuesta un link a este post, y no lo tomen a mal, es que sencillamente diagnosticar una muestra de mineral, roca o fósil tiene un protocolo, muy diferente a mirar una foto que llega por mail.

Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Graciela.

La foto fue tomada por el Pulpo en uno de los museos de USA.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

El 5 de junio ¿deberíamos festejar el Día del Ambiente o el Día del Medio ambiente?

Una de las efemérides de interés de este blog es la del 5 de junio que recuerda el Día Mundial del Medio Ambiente.

Una de las efemérides de interés de este blog es la del 5 de junio que recuerda el Día Mundial del Medio Ambiente.

Este término es un tanto polémico ya que divide a la comunidad de las ciencias naturales en dos partes muy bien definidas, y a veces bastante beligerantes: las que abogan por desterrar y las que bregan por mantener la combinación «medio ambiente».

La expresión medio ambiente tiene tantos defensores de su uso, como puristas que desean su erradicación.

Personalmente -con ciertas especificaciones- me enrolo entre los últimos, y voy a explicar por qué.

Primero definamos el contexto en que me opongo al empleo de los dos términos. En el lenguaje coloquial admito la libertad de elección de acuerdo al uso, la costumbre, el lugar del mundo, y los gustos personales.

Me pongo en cambio más exigente a la hora de una presentación científica, y es en ese supuesto que debe leerse todo el post.

¿Qué significa medio?

Se trata de una palabra que admite hasta treinta distintas acepciones, de muy diversos significados. De todas ellas, son aplicables en el contexto a que nos referimos aquí, y con variados grados de especificidad, por lo menos las siguientes:

- Espacio físico en que se desarrolla un fenómeno determinado.

- Conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una persona o un grupo humano.

- Conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades.

Todas esas definiciones y las que constan en la siguiente pregunta están en wikipedia.

¿Qué significa ambiente?

La etimología de la palabra ambiente es a partir del latín ambiens, que a su vez deriva del verbo ambere, que puede traducirse como «rodear», o «estar a ambos lados».

También tiene más de un significado (se enumeran hasta siete), de entre los cuales son más relacionados con nuestro objeto de estudio, los siguientes:

- Fluido que rodea un cuerpo.

- Aire o atmósfera.

- Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, de una reunión, de una colectividad o de una época.

¿Por qué es cuestionable la combinación «medio ambiente» desde el punto de vista meramente semántico?

Primero les pido que comparen las definiciones enumeradas arriba y notarán que básicamente se refieren a lo mismo, con lo cual, en determinadas acepciones, medio y ambiente se pueden considerar como sinónimos.

Entonces, sería redundante reunir ambos términos en la misma expresión. Casi como designar a un choripán como «comida alimento». Y sí, es la misma cosa, cuando de choripanes hablamos, por lo cual en ese sentido se trata de un pleonasmo.

Y ya que estamos, definamos pleonasmo, que también tiene dos circunstancias diferentes:

Puede tratarse de un error involuntario donde se incurre en un exceso o redundancia; o bien de una figura retórica intencional en que se emplean más palabras de las necesarias para dar énfasis a un contenido.

Si yo digo «hijo filial» es una redundancia nada bonita; pero si digo » me lo gritó en mi propia cara» es una forma de enfatizar la idea, porque es obvio que mi cara es mía propia, aunque yo no lo aclare.

En el contexto técnico, medio ambiente no es una figura literaria, sino una redundancia lisa y llana. Entonces, se impone la siguiente pregunta:

¿Por qué y cómo se extiende la expresión «medio ambiente»?

Porque en el lenguaje corriente y no técnico ni científico, son tantas las acepciones de ambas palabras, sobre todo las de «medio», que podría surgir alguna confusión, si no se atiende al contexto en que están inmersas.

Por ejemplo, podría entenderse que la expresión «los efectos recayeron en el medio» se refiere a una de dos cosas:

- que no tuvieron lugar ni muy arriba ni muy abajo, ( ni muy cerca ni muy lejos, etc.) sino en el centro.

- que impactaron en el ambiente.

Por ese motivo, en el hablar corriente, combinar ambas palabras no tiene por qué ser condenable, ya que puede responder a la intención de especificar el sentido en que ambas se aplican, lo que no está de más para términos con tanta cantidad de significados como vimos antes.

Y por eso mismo, se ha extendido tanto el uso, que hasta hay organismos e instituciones oficiales que se denominan «Departamento de Medio Ambiente», «Ministerio de Medio Ambiente», etc.

¿Por qué geológicamente es innecesario referirse al «medio ambiente»?

Porque como ya me he cansado de explicarlo, la Geología hace un abordaje sistémico en sus investigaciones, y en teoría de sistemas, el ambiente está muy claramente definido como «un complejo supersistema de factores externos que actúan sobre un sistema y determinan su configuración y evolución»

Una vez definido el sistema de interés, el ambiente incluye todos los parámetros, físicos o de otra naturaleza que sin ser parte directamente integrante del sistema en análisis, conforman su entorno e interactúan con él.

El ambiente puede también ser entendido en sí mismo como un sistema y cada uno de sus integrantes como un subsistema sobre el cual el sistema general influye.

En ambos casos, – ya se entienda al ambiente como sistema o supersistema- difícilmente se pueda malinterpretar cuál es la acepción en uso.

Decididamente en este aspecto técnico científico, los términos quedan en sí mismos claramente definidos, ya que no se podrían confundir con significados metafóricos como «ambiente festivo» o «estaba medio dormido».

¿Cuál es la conclusión?

La valoración de correcto o incorrecto para el empleo de la expresión «medio ambiente» depende del contexto en que se use.

En el lenguaje corriente es más que aceptable; mientras que en un paper científico (geológico más específicamente) es una redundancia que cuando actuamos como revisores de potenciales publicaciones, tendemos a cuestionar seriamente.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de un mail y no sé a quién pertenece.

Las inundaciones, crónica de un evento anunciado.

Hoy me pregunto por qué tanta ineficacia a la hora de plantear medidas de precaución ante las inundaciones que eran previsibles, y no exclusivamente por el monto tan elevado de las precipitaciones, sino porque las condiciones de las cuencas habían cambiado muy recientemente de manera drástica.

Hoy me pregunto por qué tanta ineficacia a la hora de plantear medidas de precaución ante las inundaciones que eran previsibles, y no exclusivamente por el monto tan elevado de las precipitaciones, sino porque las condiciones de las cuencas habían cambiado muy recientemente de manera drástica.

¿Por qué nunca los funcionarios escuchan a los que les advierten con algún fundamento?

Esto viene a cuento porque yo misma lo puse por escrito en mi post del 20 de Septiembre, cuyo link les incluyo ahora otra vez.

Odio tener que decirles que ya se los advertí, pero nadie pareció tomar nota a tiempo.

Nos vemos el lunes, un abrazo Graciela.

P.S.: la foto que ilustra el post es de este sitio.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.