Archivo de la categoría ‘Paleontología’

Pruebas de la evolución biológica. Parte 1

Hace un par de semanas vimos con sorpresa que todavía hoy existen pseudocientíficos que afirman que la Tierra es plana.

Hace un par de semanas vimos con sorpresa que todavía hoy existen pseudocientíficos que afirman que la Tierra es plana.

De la misma manera, hay grupos, sobre todo de fanáticos religiosos, que niegan la evolución biológica.

Por ese motivo me pareció interesante mostrar hoy las pruebas científicas que la apoyan.

Debo aclarar que el tema de la evolución es muy extenso, complejo y apasionante, por esa razón, este post (que además debo dividir, excepcionalmente, en tres partes para no cansarlos) sólo se refiere a un aspecto: cómo se comprueba que no hay delirios en la teoría evolutiva que la ciencia apoya.

Pero vendrán también más adelante posts relativos al origen mismo de la vida; a las maneras es que se demuestra la falsedad de los argumentos en contra de la teoría evolutiva; a la enumeración de las principales reglas de la evolución biológica; y a las extinciones masivas. Todos temas que no incluíahora, porque cada uno de ellos merece post propio.

¿Por qué hay quienes niegan aún hoy la Teoría de la Evolución Biológica?

Hay al menos un par de razones muy bien identificadas, y ellas son: por un lado las convicciones religiosas que reniegan de la evolución porque ella no es compatible con la creencia en actos creacionistas independientes unos de otros.

Por el otro lado, una mezcla de soberbia y de desconocimiento, que hacen que muchas personas se nieguen a asumir un antepasado tan poco aristocrático como un simio. Hasta allí la soberbia. Y ahora la ignorancia: en ninguna parte de la teoría evolutiva se afirma que los hombres desciendan del mono.

Lo que la Teoría indica es que tanto hombres como monos, tenemos antepasados comunes, pero no somos descendientes unos de otros. El linaje compartido se separa mucho antes en el tiempo geológico. Y viendo las acciones del hombre, y su relación con el medio que habita, no sé todavía cuál de las dos ramas que se escindieron fue más lista…

¿Qué pruebas pueden mencionarse para apoyar la verosimiltud de la evolución de los seres vivos?

Una larga lista, que merece ser analizada paso a paso, como haremos en seguida. Esa lista incluye:

- La variación de las faunas en el tiempo.

- La formación de filogenias parciales.

- El hallazgo de formas intermedias, transicionales o de transición.

- El hallazgo de formas sintéticas.

- La embriología comparada, y la aparición de órganos rudimentarios recesivos.

- Las pruebas paleogeográficas.

- La transformación gradual de los órganos a lo largo de los tiempos geológicos.

¿A qué se refiere el concepto de variación de las faunas en el tiempo?

Este concepto está fundamentado en los hallazgos paleontológicos, que hacen evidente un hecho incontrastable: las floras y faunas que una vez poblaron la Tierra, no son en absoluto idénticas a las que hoy viven.

Miles son los ejemplos posibles: trilobites, ammonites, dinosaurios, megaterios, tigres dientes de sable, mamuts y gliptodontes, hoy ya no existen, pero sus restos permanecen, aportando la prueba de que no son meras especulaciones, y de que en algún momento habitaron el planeta.

Si lo pensamos un poco, este hecho, unido al conocimiento de que una ley fundamental de la biología es que todo ser vivo procede por generación natural de otro que lo precede, sólo podemos deducir que la desaparición de esos seres, y la aparición de otros diferentes es, lógicamente el resultado de la evolución de aquéllos que desaparecieron, hacia los que hoy medran en la Tierra.

Pero sigamos, que hay muchas pruebas más.

¿A qué se refiere el concepto de formación de filogenias parciales?

Comencemos definiendo el término «filogenia». Etimológicamente procede del griego, idioma en el que «phylon» significa tribu o raza, y «gen» implica el concepto de producir o generar. Así pues hoy se aplica a las especialidades, tanto de la biología como de la paleontología, que se ocupan del origen y posterior desarrollo de las especies vivientes o extinguidas.

El término fue creado por el biólogo Ernst Häckel ya en 1866. A lo largo de las investigaciones de esta disciplina, se fueron comprobando las ideas de los biólogos Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, principales impulsores del Evolucionismo.

Ahora definamos las filogenias parciales, también conocidas como series filogenéticas o series filéticas, que no son otra cosa que sucesiones de formas que van apareciendo a lo largo del tiempo, en depósitos sedimentarios de edades cada vez más recientes; y que van dejando el registro de los cambios morfológicos entre una especie y las que de ella derivan.

Sólo se consideran válidas las series filéticas que cumplen dos requisitos, además del obvio, de pertenecer al mismo género.

Esos dos requisitos son:

- las series filéticas deben respetar la línea del tiempo, es decir que no puede haber inversiones en la evolución. En otras palabras, no pueden aparecer en la serie especies más jóvenes, metidas entre eslabones más viejos de la cadena evolutiva que se asume.

- las que se consideran especies diferentes dentro de la serie filética de un género dado, no pueden mostrar el cambio en uno solo de los rasgos morfológicos, sino en la mayoría, porque de no ser así, podría tratarse de simples deformidades, o cambios de variedad intraespecíficas, y no de una evolución hacia otra especie.

A lo largo de la Historia de la Paleontología hubo numerosos errores que debieron retirarse del catálogo de las series filéticas aceptadas.

Un excelente ejemplo de filogenia parcial, es la que se ve en la imagen que ilustra el post, en la que se muestra la evolución de los équidos norteamericanos.

También en Europa se había intentado reunir determinados hallazgos fósiles para generar la línea evolutiva del caballo moderno; pero quedó luego claro que se trataba de un error, ya que se habían incluido ejemplares de distintos géneros o aun diferentes en los taxones más altos. Esa falsa serie filética incluía al Palaeotherium, Anchitherium, Hipparion y Equus, todos los cuales son de distintos géneros de la familia Equidae, y el Palaeotherium se distingue inclusive a nivel de familia.

Hasta aquí el post de hoy. La semana próxima responderé las siguientes preguntas:

¿A qué se refiere el concepto de formas intermedias, transicionales o de transición?

¿A qué se refiere el concepto de formas sintéticas?

¿A qué se refieren el concepto de embriología comparada, y la aparición de órganos rudimentarios recesivos?

Y en la tercera parte del post, el lunes siguiente, responderé a las preguntas restantes:

¿A qué se refieren las pruebas paleogeográficas?

¿A qué se refiere el concepto de transformación gradual de los órganos a lo largo de los tiempos geológicos?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es tomada de aquí.

Tipogénesis, tipostasia y tipólisis, ¿de qué se trata?

Muchas veces se habla de las extinciones de especies como si fueran un invento de los seres humanos, y sobre ellos (nosotros, bah) se carga toda la responsabilidad.

Muchas veces se habla de las extinciones de especies como si fueran un invento de los seres humanos, y sobre ellos (nosotros, bah) se carga toda la responsabilidad.¿Cuál es el curso normal de la evolución de las especies?

A lo largo de toda la historia de los hallazgos fósiles, ha podido establecerse una cierta regularidad en la gran mayoría de los grupos biológicos ya extinguidos.

Lo que se observa es que dentro de un género, familia, etc., aparece un aumento progresivo de taxones, que después de alcanzar un número máximo en su diversificación, se mantienen sin cambios por un cierto tiempo, para más tarde comenzar a decrecer en cantidad, hasta desaparecer por completo del registro fósil.

Esas tres etapas que han podido reconocerse fueron denominadas tipogénesis, tipostasia y tipólisis.

¿Qué es la tipogénesis?

¿Qué es la tipostasia?

¿Qué es la tipólisis?

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de aquí.

Un video muy interesante.

Hoy les presento un video filmado por Guille en uno de sus viajes a USA. Disfrútenlo.

Para que lo comprendan mejor, los remito a un par de posts que están en el blog, en los que explico bastante sobre el tema.

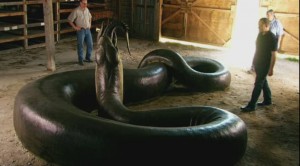

¿Qué es la Titanoboa y cuándo se la descubrió?

Ya les he contado antes que de su último viaje a Estados Unidos, Guille (el Pulpo) y Dayana vinieron cargados de cosas maravillosas para Locos. Entre ellas, un video de Smithsonian Channel en el que se relata el descubrimiento y reconstrucción de la Titanoboa, a quien Guille con su característico sentido del humor ha rebautizado Tita Novoa.

Ya les he contado antes que de su último viaje a Estados Unidos, Guille (el Pulpo) y Dayana vinieron cargados de cosas maravillosas para Locos. Entre ellas, un video de Smithsonian Channel en el que se relata el descubrimiento y reconstrucción de la Titanoboa, a quien Guille con su característico sentido del humor ha rebautizado Tita Novoa.

Y de ella, luego de documentarme también en otras fuentes, les voy a hablar hoy porque es un tema fantástico, ya van a ver.

¿Qué es la Titanoboa y qué antigüedad tiene?

La Titanoboa, cuyo nombre científico completo es Titanoboa cerrejonensis es una especie ya por completo desaparecida de serpiente, comprendida en la familia de las boas, como fácilmente se deduce de su nombre.

Es la especie de serpiente más grande de la cual se han encontrado registros fósiles hasta el presente.

Su biocrón (intervalo en que vivió la especie) corresponde al Paleoceno, es decir que debe haber vivido hace unos 60 millones de años, y sólo ha sido encontrada en Sudamérica, más específicamente en Cerrejón, La Guajira, Colombia. Es justamente del lugar del hallazgo, de donde deriva su nombre.

La clasificación científica completa es la que sigue:

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Sauropsida

Orden: Squamata

Suborden: Serpentes

Familia: Boidae

Subfamilia: Boinae

Género: Titanoboa

Especie: Titanoboa cerrejonensis.

¿Qué características tenía el reptil?

Ya la sola mención de su nombre advierte acerca del colosal tamaño de la boa de que hablamos. A partir del análisis de las vértebras que se encontraron, por cierto muy completas, ha podido estimarse que la serpiente medía de 13 a 14 metros de largo, y que su peso podía alcanzar hasta 1,25 toneladas. ¡¡¡Qué flor de viborita!!!

Se calcula, extrapolando los hábitos de los ejemplares de boideos actuales que habría sido buena nadadora y habría estado capacitada para cazar en el medio acuático. Se supone que se habría alimentado de los enormes cocodrilos (Cerrejonisuchus) y gigantescas tortugas (Cerrejonemys) de los cuales también se hallaron restos fósiles en el mismo sitio donde se produjo el descubrimiento de la boa .

Para visualizar las dimensiones de la serpiente, basta con señalar los tamaños de sus presas: los cocodrilos que eran su bocadillo habrÃan tenido el tamaño de camiones, y las tortugas, habrían sido como osos, según relata el video del que les hablé. ¡Vaya apetito el de Tita Novoa!

¿Dónde y cuándo se descubrió la Titanoboa?

El hallazgo se produjo en 2003 en una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Se trata de la explotación de Cerrejón, en el Departamento La Guajira, de Colombia. La formación geológica en la que se encontraron los restos se llama también Cerrejón y todo el complejo dista unos 90 kilómetros de la costa caribeña.

La historia del descubrimiento tiene algo de fortuito y mucho de anecdótico, de modo que vale la pena recordarla, sobre todo porque los fósiles bien conservados no son comunes en sitios donde por una parte, el clima, caracterizado por altas temperaturas y mucha humedad, resulta bastante agresivo, y destruye rápidamente todo material expuesto; y por otra parte, la densa vegetación cubre todas las pistas disponibles.

Fue, por eso, en un destape de la explotación minera donde quedó al descubierto el que sería uno de los yacimientos fosilíferos más importantes del mundo en áreas tropicales.

¿Cómo fue la historia que condujo finalmente al descubrimiento de la Titanoboa?

Hacia 1994, el geólogo colombiano Henry García, empleado de la explotación carbonífera encontró un ejemplar fósil que le pareció inusual, y lo conservó en una vitrina de la Compañía, con la etiqueta «rama petrificada», donde fue olvidado por muchos años, aunque se constituyó en el primer antecedente de la potencialidad del lugar como yacimiento fosilífero .

En 2003, Fabiany Herrera, por entonces estudiante de Geología (University of Florida, Gainesville) y hoy miembro del Smithsonian Tropical Research Institute, visitó el lugar como parte de su práctica de campo, y encontró numerosos ejemplares de hojas fósiles. Al compartir estos hallazgos con Carlos A. Jaramillo, (Smithsonian Tropical Research Institute) quien era en ese momento empleado de la minera, se constituyeron- junto con el curador de la colección de fósiles del Smithsonian National Museum of Natural History, paleobiólogo Scott Wing– en un entusiasta equipo que partió en una expedición de búsqueda de restos folisilizados hacia Cerrejón.

Luego de cuatro meses de trabajo intensivo, habían recogido más de 2.000 ejemplares de plantas, muchas de las cuales no se habían encontrado antes, y algunos restos de vertebrados que los indujeron a generar una nueva campaña.

Fue en esta segunda campaña cuando recurrieron a García, quien los condujo al sitio del hallazgo de aquel fósil que reposaba en la vitrina desde hacía nueve años.

En ese lugar encontraron cientos de huesos y caparazones, mayormente de cocodrilos y tortugas, que fueron debidamente embalados y enviados para su estudio y clasificación en gabinete, a la Universidad de Florida. A estas dos expediciones siguieron otras muchas que incrementaban siempre la colección a clasificar, y en las cuales, además de los nombrados participó Jonathan I. Bloch (University of Florida, Gainesville).

¿Cómo se realizó la identificación de los restos fósiles de Titanoboa?

Luego de numerosos envíos desde Cerrejón, la colección había crecido enormemente y todavía en 2007 no se habían identificado todos los especímenes.

El geólogo Alexander K. Hastings trabajaba en la clasificación de un grupo de huesos que en el campo habían sido etiquetados como «cocodrilo», pero su ojo entrenado rápidamente descubrió una vértebra cuya forma no correspondía a un animal de ese grupo, y compartió el hallazgo con su colega Jason R. Bourke, quien se especializa en reptiles y aseveró que se trataba de una serpiente.

El tamaño de la vértebra indicaba además, que se encontraban ante una determinación de importancia histórica. Hastings recuerda aún hoy la enorme ansiedad de esa primera noche en que debían esperar a una hora prudente para comunicarse con especialistas de otros lugares del mundo para confirmar su hallazgo.

Quienes lo hicieron, en conferencia on line, fueron Jason J. Head, de la Universidad de Toronto, considerado una autoridad en la materia y David Polly (Indiana University, Bloomington). Lo demás ya es historia.

¿Por qué es un hallazgo tan importante?

Por múltiples razones: en primer lugar porque ejemplifica muy bien el trabajo científico tal como hoy se realiza, en equipos que trabajan solidariamente, y donde cada aporte es vital. Ya no se piensa en esos antiguos científicos que trabajaban en soledad y aislamiento. Hoy la vastedad y complejidad del conocimiento científico requiere de generosas colaboraciones para su progreso.

Pero por otro lado, el hallazgo ha arrojado luz sobre los estudios del paleoclima, ya que el tamaño del reptil es un excelente indicador de la temperatura reinante cuando el ejemplar vivía, hace sesenta millones de años.

En efecto, la dimensión de las serpientes es de alguna manera proporcional a la temperatura, ya que se trata de animales de sangre fría, que dependen por lo tanto de la temperatura de su hábitat.

Para alcanzar el tamaño que delatan sus restos, la Titanoboa debe haber requerido una temperatura media anual de entre 30 y 34 grados centígrados para sobrevivir. Esto es unos 6 grados por encima de la temperatura media actual en la zona del yacimiento.

Este punto refuta muy bien la idea del calentamiento global como resultado principalmente atribuible a acciones antrópicas.

Ojalá les haya gustado la historia tanto como a mí misma, porque hay otras por el estilo que pienso compartir en otros posts. Un abrazo y nos vemos el miércoles. Graciela.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

P.S.: La imagen que ilustra el post es la reproducción de la Titanoboa a tamaño natural que realizaron los científicos del Smithsonian Museum, y que he tomado capturando la pantalla del video que les mencioné al comienzo.

Acerca de la posibilidad de clonar un mamut.

Ha aparecido en la red, información relativa al hallazgo de un mamut cuyo estado de conservación es tal, que permitiría su clonación. Y más aún, hay un científico ruso que- siempre según la información que llega por la red- estaría dispuesto a hacerlo.

Ha aparecido en la red, información relativa al hallazgo de un mamut cuyo estado de conservación es tal, que permitiría su clonación. Y más aún, hay un científico ruso que- siempre según la información que llega por la red- estaría dispuesto a hacerlo.

Con respecto a eso me gustaría compartir algunas ideas, haciendo primero la salvedad de que la clonación no es mi área de conocimiento, y ni siquiera la Biología lo es.

Pero eso no me impide intentar analizar la situación desde una mirada ambiental, por ejemplo, y también desde el simple sentido común.

¿Es posible la clonación de un mamut?

Como no soy especialista, mi respuesta es relativa y se basa en experiencias anteriores, como la clonación de Dolly. Aparentemente, entonces, la ciencia puede resolver favorablemente el desafío, aunque supongo que la dificultad a vencer será mayor, dados el tamaño del ejemplar a producir y la antigüedad de los restos de que se parte. De todos modos, aunque más no sea para habilitar el ejercicio reflexivo que sigue, vamos a asumir que es un hecho posible, tal como lo asevera el científico ruso que se menciona en el artículo original.

¿Por qué razones podría alguien considerar necesaria la clonación de un mamut?

En este caso, las razones que se esgrimen cuando de un animal de consumo se trata, (calificación que daría también mucho para hablar y discutir) y que se relacionan con la posibilidad de resolver el problema del hambre en un mundo sobrepoblado, no son de ningún modo aplicables.

Efectivamente se trataría más de un ejercicio único, que de una estrategia a desarrollar para aplicaciones futuras, ya que siempre los casos de hallazgos con material genético utilizable serían excepciones, y no una situación habitual.

Por otra parte, se trata de una especie extinguida, de modo que aunque las desconozcamos, existen razones por las cuales la Naturaleza puso un punto final a ese ensayo. Recordemos que todos somos precisamente eso, ensayos evolutivos, con más o menos éxito, el cual se mide en permanencia más que en cualquier otra cosa. Así pues, hasta ahora los humanos venimos demostrando menos éxito que las cucarachas.

Es decir que por el lado de recuperar una biodiversidad viable, tampoco parece haber razones. Ya la extinción habla por sí sola de la inviabilidad de la especie ante las condiciones que debió enfrentar en sus estadíos finales.

Entonces, ¿cuál es la motivación del intento? Parece más que nada una muestra más de soberbia humana, que se manifiesta en el deseo de sobreponerse a reglas que, no obstante, siempre van a doblegarlo: las de la Naturaleza.

En mi modesta opinión, sólo se trata de una demostración de poder en el campo de la ciencia, de un deseo de notoriedad, de una intención de «hacer historia». Ninguna de esas razones me parece suficiente para semejante empresa, por las razones que enumero más abajo.

¿Qué efectos podría tener sobre el medio?

Partamos de la base de que el medio incluye también la población humana y la flora y la fauna, todos los cuales generan vínculos y relaciones de gran dinamismo en sistemas muy complejos, cuya evolución con un nuevo input es difícil de predecir.

Aun así, intentemos imaginar qué pasaría si este experimento fuera exitoso.

Un único ejemplar clonado quizás podría no hacer demasiada diferencia una vez puesto sobre el medio. (Asumiendo que se haría como experimento irrepetible, claro).

No obstante, hasta llegar a obtener el ejemplar, ¿cuánto sería el consumo de recursos? ¿Cual sería el costo en agua, energía, materiales químicos, instalaciones y su mantenimiento, transporte, conservación, etc., etc.?

Aun sin ponerles precio, el medio tendría que entregar muchos de sus escasos y valiosos bienes, y además disponer de todos los elementos descartados en el proceso, con su consecuente contaminación. Y tendría después que dar de sí también el alimento para semejante animalito.

En un escenario aún más delirante, si se llegara a clonar más de un ejemplar, el impacto de un modesto rebaño de estos «elefantitos» sobre el ambiente podría ser devastador, puesto que hoy las urbanizaciones y explotaciones de recursos han avanzado tanto que casi todos los animales de la fauna actual ven muy reducido, modificado y amenazado su hábitat.

Parece poco inteligente sumar mascotitas de este porte al desequilibrio ya existente. Muy probablemente se pondría en riesgo las especies viables, por intentar revertir una extinción que fue decretada por el medio como una manera de restaurar un equilibrio que en su momento ya estaba en riesgo.

Porque me adelanto a decirles que una de las causas de extinción (y en otros posts hablaremos de ellas con detenimiento) es la sobrecarga de masa viva sobre el hábitat. En otras palabras, el medio aguanta y alimenta un cierto número de individuos de un determinado volumen, si uno o ambos de esos parámetros se dispara (número – tamaño), los recursos se agotan y el medio se degrada y eso constituye un factor más en la ecuación de la extincón de la o las especies más vulnerables en ese momento.

Retomando la idea central, este jueguito podría poner en peligro numerosas especies que hoy ya están mostrando su fragilidad. Y no olvidemos que la falta de alguna de esas especies dispara también cambios en el medio que pueden llegar a afectarnos a los humanos.

¿Qué otra clase de riesgos podría implicar esa clonación?

Aquí me planteo preguntas que un especialista en Biología podría responder mejor que yo, pero que no me parecen fuera de lugar.

¿Podemos asegurar que se estará clonando un ejemplar sano, no portador de algún virus, bacteria o lo que sea que ponga en riesgo el estado sanitario de otras poblaciones, desde mosquitos hasta chinches o lo que quieran, que pueden ser vectores a otros eslabones de la fauna?

¿Podemos asegurar que ese bichito se dejará mansamente manipular? ¿No es más esperable que reaccione con violencia, en pos de la libertad a la que tiene derecho?

¿Cuánta gente se pondrá en riesgo para alimentarlo, estudiarlo, curarlo, etc.? ¿O pensarán clonarlo para que después se les muera de hambre, o de moquillo? Por decir cualquier gansada, ya que veterinaria no soy

¿Sería ético realizar ese experimento?

Los que vienen leyendo este post desde el comienzo, y los que me conocen en la vida real, ya estarán sospechando mi respuesta, ya que soy muy crítica con relación a la manipulación genética en general.

Pero ahora compartiré mis objeciones sobre este caso particular:

En primer lugar, siento tan absoluto respeto por la vida, que su manipulación no me resulta grata en ninguna circunstancia.

En segundo lugar tengo la profunda convicción de que animales tan altamente evolucionados como un mamut, tienen sentimientos. Es decir sienten, sufren, recuerdan, aman y odian. No creo que esas vivencias requieran racionalización para existir, por lo cual, no las considero exclusivas de los humanos.

Y entonces, me pregunto ¿con qué derecho se traería a la vida a un ser capaz de sentir, a los solos fines de experimentar con él, o demostrar un determinado avance tecnológico?

No se piensa seguramente en las necesidades reales de ese único mamut vivo, perteneciente a una especie naturalmente gregaria, y que en su tiempo de existencia- según creemos, al menos- fue exitosa a favor de complejas relaciones sociales que lo contenían.

No se tiene en cuenta que se lo estaría condenando a una vida solitaria, incompleta y en cautiverio hasta su muerte.

Más allá de la empatía que me induce a solicitar que se abstengan de tal clonación, en bien del ejemplar mismo, hay también además de los motivos prácticos ya expuestos, un punto también ético aunque más antropocéntrico: ¿no es un despropósito distraer ingentes cantidades de dinero en una empresa casi ridícula, cuando hay tanta gente muriendo de hambre en el mundo?

Muchas veces escuchamos que se tiran cosechas enteras, o millones de litros de leche en un lugar del mundo porque el mercado está saturado, pero el costo de envío a los sitios donde hay hambre son demasiado elevados, y no hay quien lo pague.

El dinero de este experimento ¿no estaría mejor empleado en generar puentes entre las sociedades que tiran alimentos y las que carecen de ellos? Tal vez sería un paliativo por un corto tiempo, pero si se aplicara el mismo criterio a todo gasto innecesario de tantas empresas absurdas, el aporte dejaría de ser irrelevante.

¿Qué conclusión final podría arriesgarse?

A mí me parece, muy modestamente, y desde un conocimiento somero del tema, que es más una gran declaración con mucho de megalomanía, que de un proyecto meditado y realizable.

Pero si el tiempo demuestra que me equivoqué y esto se lleva adelante, por lo menos quiero dejar sentada mi objeción de conciencia, aunque ni el pobrecito mamut se entere de ella.

P.S: La imagen que ilustra el post fue tomada de la página Hace instantes

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está protegida con IBSN 04-10-1952-01