Archivo de la categoría ‘Historia de la geología’

Los primeros antecedentes de la Geología en Argentina.

Tal vez decir Geología sea un poco aventurado, ya que los primeros pasitos de los que hablaremos hoy tienen más que ver con actividades no sistemáticas de gente curiosa e interesada en la naturaleza, que con acciones científicas. Pero valen como antecedentes que iniciaron actividades exploratorias posteriores, mucho más sistemáticas.

Tal vez decir Geología sea un poco aventurado, ya que los primeros pasitos de los que hablaremos hoy tienen más que ver con actividades no sistemáticas de gente curiosa e interesada en la naturaleza, que con acciones científicas. Pero valen como antecedentes que iniciaron actividades exploratorias posteriores, mucho más sistemáticas.

¿Cuáles fueron los primeros intentos de comprender la naturaleza de nuestro territorio americano, y más específicamente del argentino?

Ya en el primer viaje de Colón, habían participado aventureros que recogían por escrito sus impresiones, a los que se conocía como «cronistas», y que describían con mucha meticulosidad tanto los paisajes como sus habitantes y las costumbres imperantes.

Esas cronicas junto con numerosos ejemplares botánicos y zoológicos que eran hasta entonces por completo desconocidos, despertaron, al regreso de Colón a Europa, el anhelo de reconocer las nuevas tierras.

El título de primer «cronista de la naturaleza» podría merecerlo Gonzalo Fernández de Oviedo, que algún tiempo después de su regreso escribió la «Historia General y Natural de Las Indias», texto en el que incluyó además de sus propias observaciones, los relatos de otros aventureros.

Dentro del territorio argentino, una descripción muy detallada de las islas del Paraná fue suministrada por Alonso de Santa Cruz, que participó de la expedición de Sebastián Gaboto.

¿Qué áreas de la naturaleza se exploraron primero?

Obviamente las que saltaban a la vista y no requerían una mirada muy aguda ni entrenada en los cambios sutiles del pasiaje, vale decir que los primeros reportes se referían básicamente a la flora y la fauna.

Es también importante recordar que los primeros colonizadores debieron recurrir a los frutos de la tierra y a la cacería para asegurarse el sustento cotidiano. Por eso, su ojo avizor se dirigió primero a la vegetación y los animales de la región. Sólo más adelante se interesarían ¡y de qué modo! en los recursos minerales y los ambientes y paisajes.

¿Cuándo comienza a analizarse el componente geológico de los nuevos territorios?

Debió esperarse hasta 1741, y la llegada del Padre José Sanchez Labrador, para que se conocieran las primeras obras en que la Geología asoma, todavía tímidamente.

Labrador era un jesuita y como tal, dividía el territorio sudamericano según las provincias que su orden religiosa reconocía. Argentina estaba comprendida en la Provincia Jesuítica de Paraguay, y de allí que las observaciones fisiográficas realizadas en nuestro territorio aparecieran en su libro «El Paraguay natural», parte de una trilogía que incluía también «El Paraguay católico» y «El Paraguay cultivado».

En «El Paraguay natural», recoge información acerca de la calidad de los suelos y las aguas y hace referencias al clima; además por supuesto, de describir la flora y la fauna. También es interesante rescatar de su obra «El Paraguay cultivado», las reseñas sobre la agricultura, horticultura y silvicultura que se aplicaban en la región.

¿Qué hallazgos geológicos y paleontológicos significativos se realizaron en el que hoy es el territorio argentino?

El primero de los hallazgos que conviene recordar es el del «mesón de hierro», un yacimiento de ese metal que no es otra cosa que un enorme meteorito caído en las selvas chaqueñas.

La existencia del cuerpo metálico se conocía desde mucho antes, pero es a partir de 1776 que se procura utilizar los metales presentes. En 1788, el Virrey Vértiz envió una expedición a tomar muestras que se analizarían en Europa, en España y Londres. Los resultados de esos estudios informaron sobre la presencia de plata de baja ley, y de hierro de calidad superior. Durante algún tiempo se lo explotó, pero hoy ya no se registra su presencia, probablemente de resultas de la sobreexplotación y del propio avance de la selva, que con sus efectos de meteorización, sobre todo química, terminó «engulléndolo». Sólo se exhiben algunos de sus restos en el Museo de Historia Natural de Londres.

En relación con los hallazgos fósiles, la primera gran revolución se debe al descubrimiento de los restos de un gliptodonte, realizado en 1760 por el Padre Tomás Falkner, en las barrancas del río Carcarañaá.

El otro gran descubrimiento fue el del megaterio.

Ese hallazgo data de 1787, y fue realizado por el padre dominico Manuel de Torres, que por ser criollo, podría considerarse el primer naturalista autóctono.

El descubrimiento tuvo lugar en Luján, y el fraile se ocupó de hacer excavaciones hasta recuperar los huesos que le permitieron reconstruir el animal completo, con mucha fidelidad. Tanto las piezas individuales como el esqueleto reconstruido fueron dibujados con gran preciosismo por José Custodio de Saa Faría.

A pedido del virrey Loreto, los restos fueron embalados, y junto con los dibujos y anotaciones del padre Torres, fueron enviados al Museo de Madrid, perdiéndose así para la que luego sería Argentina, una parte importante de su patrimonio científico. Aunque a la luz de lo que pasó a lo largo de los años con nuestra herencia paleontológica, tal vez fue la única manera de garantizar su preservación.

¿Qué consecuencias tuvieron esos hallazgos?

Obviamente se produjo una gran revolución cultural, ya que muchos de los pobladores de estas nuevas tierras, sobre todo los jesuitas y sus seguidores, se abocaron a coleccionar restos fósiles, tal vez sin orden ni concierto, pero que prestaron una enorme utilidad al cabo del tiempo, cuando comenzaron a describirse y clasificarse sistemáticamente esas colecciones.

Esos primeros intentos fueron también un valioso incentivo para que desde Europa llegaran expediciones que incluían naturalistas formados en las universidades de esas tierras, y que abrieron el camino para el verdadero advenimiento de la investigación geológica y paleontológica en Argentina.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post corresponde a la referencia mencionada en el post que he linkeado arriba.

Una curiosidad bibliográfica.

Hoy voy a compartir con ustedes un hallazgo que se produjo hurgando cajas de libros que hace años reposaban en casa, rescatados de la casa de mis tías, que nunca estudiaron Geología, pero atesoraban a su vez los textos familiares, que iban pasando de generación en generación.

Hoy voy a compartir con ustedes un hallazgo que se produjo hurgando cajas de libros que hace años reposaban en casa, rescatados de la casa de mis tías, que nunca estudiaron Geología, pero atesoraban a su vez los textos familiares, que iban pasando de generación en generación.

Este libro, es el primero de una serie de un curso de Historia Natural y se llama precisamente: Libro Primero de Mineralogía y Geología (Reino Mineral).

Su autor es «El doctor Juan García Purón» (sic.) y si bien esta edición -realizada por D.Appleton and company de New York y London- es de 1924, el copyright de la primera edición es de 1888, ¿qué tal?

Como regalo especial, he extractado para ustedes, algunos párrafos que me parecieron muy peculiares, y que aunque deben ser comprendidos en el marco de la época a que se remontan- lo que sobre todo se nota en los giros literarios-, conservan cierta vigencia.

Los que verán a continuación corresponden solamente a la introducción. En otros posts, seguramente les regalaré otras líneas de este tesoro histórico.

El estudio de los tres Reinos de la Naturaleza, el animal. el vegetal y el mineral, es sin disputa alguna el más útil de todos, el que más encantos posee para la juventud, y por lo tanto debiera constituir el principio, y aun estoy por decir, el fin de la enseñanza.

Estudiar la Naturaleza debe ser el gran interés de nuestra existencia. Todo en ella nos invita al conocimiento de nosotros mismos, de la tierra que habitamos, y de cuanto en ella se conoce ya pertenezca al pasado ó al presente.

Noten ustedes que no he cambiado ni una coma, y he respetado, inclusive el empleo del acento en la o, que hoy ya no existe, salvo en medio de una sucesión de números, en cuyo caso se aplica para diferenciarla del cero.

A medida que voy leyendo el libro, encuentro cientos de perlas que vale la pena comentar, pero eso vendrá en otros posts. Por hoy alcanza con esta breve presentación de mi joyita encuadernada.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Arquímedes y la Geología.

Hoy quiero presentarles a uno de los tantos sabios de la antigüedad a los que no sólo la Geología, sino todas las ciencias en general le deben un gran impulso.

¿Quién era Arquímedes?

No sería demasiado exagerado considerarlo como uno de los padres de la ciencia experimental, ya que ideó muchos aparatos de uso práctico, basándose en sus estudios y análisis teóricos.

Tuvo ventajas desde la cuna, ya que su padre, Fidias, era astrónomo, y estaba emparentado con la casa gobernante de la colonia griega en que nació, lo que le permitió realizar muchos viajes y estudiar en Alejandría donde conoció a Eratóstenes de Cirene, quien le habría contagiado su pasión por la astronomía, que luego se extendió a la matemática, la física, geometría, mecánica y óptica. En todas estas materias dejó algún legado de interés.

¿Qué se sabe de su vida?

Arquímedes nació en el año 287 a.C. en Siracusa, ciudad de Sicilia que por entonces pertenecía a las colonias externas de la Magna Grecia.

Como ya señalé antes, se educó- siendo adolescente- en Alejandría, centro cultural por excelencia de la antigua Grecia. Esa experiencia lo conectó con otros notables sabios como Euclides, del que ya hemos hablado en otro post.

Desde entonces su vida se conoce a través de sus obras escritas e invenciones, hasta un evento que marcaría tanto su vida y fama, como su muerte.

En el año 216 a.C., teniendo ya Arquímedes más de setenta años de edad, murió el rey Hierón, que había sido su pariente, de resultas de lo cual, los siracusanos se aliaron con los cartagineses durante la Segunda Guerra Púnica.

En ese marco, el cónsul Claudio Marcelo puso sitio a Siracusa, y la ciudad recurrió a Arquímedes para que generara aparatos bélicos para usar en la resistencia.

Muchos de los inventos que se le atribuyen fueron mitos posteriores, acuñados por los historiadores, que a su vez recurrían a tradiciones orales como fuente, pero otros, como la catapulta múltiple, existieron realmente.

También su muerte está envuelta en algo que podría ser o no un mito.

La realidad es que luego de una resistencia de cuatro años, en el 212 a.C:, más precisamente el día de la fiesta de la diosa Artemisa, las tropas romanas entraron en la ciudad y la saquearon. Se sabe que la fama de sabio de Arquímedes había llegado a Roma, y existía la orden de respetar su vida.

No obstante, según cuenta la leyenda, varios soldados romanos penetraron en la casa de Arquímedes, que estaba tan absorto en su trabajo que no solamente no obedeció a uno de los saqueadores, sino que además lo reconvino por pisar algunas figuras geométricas que había dibujado en el piso. El soldado entonces levantó su espada y asesinó al anciano, que en ese momento tenia setenta y cinco años.

¿Cuál fue su aporte a la ciencia?

Probablemente todos los lectores conocen ya la famosa anécdota relativa la formulación del «Principio de Arquímedes» sobre el cual se fundamentó luego toda la investigación sobre hidrostática. Pero no estará de más repetirla.

El rey Hierón- pariente del sabio- recibió como regalo una corona de oro, sobre cuya pureza albergaba ciertas dudas, de modo que consultó sobre ese punto a nuestro personaje de hoy.

Arquímedes pensó de inmediato que con sólo conocer la densidad del material podía dar la respuesta esperada, pero obviamente debía determinar esa medida sin destruir el regalo, que por otra parte tenía una forma tan irregular que no resultaba sencillo evaluar mediante fórmulas conocidas.

Según se cuenta, Arquímedes elucubró la solución mientras tomaba un baño, del cual salió desnudo y gritando «¡¡¡Eureka!!!», que significa «lo encontré». Esta parte de la historia puede o no ser verdadera, pero es tan pintoresca, que todos elegimos creer en ella, porque de cualquier manera, tal creencia no hace daño.

Como sea, lo que él había observado es que cuando su cuerpo se sumergió en la bañera, sintió su peso más ligero que fuera de ella, de donde dedujo que el agua ejerce una fuerza hacia arriba, que se resta de la ejercida por la gravedad.

Luego de realizar algunos experimentos, formuló el postulado que lleva su nombre y que reza: «Todo cuerpo sumergido en agua recibe de parte de este líquido un impulso de abajo a arriba igual al peso del volumen de agua que desaloja». Así al menos lo expresaría más tarde en su libro «Equilibrio de los cuerpos flotantes».

Pero entre esos experimentos y la aparición del libro, Arquímedes supo cuál era el volumen de la corona, simplemente pesando el agua desalojada, y la densidad se deduce del peso en el aire, dividido por ese volumen. Conclusión: la corona no era de oro puro, pero eso es lo de menos. Importa mucho más el Principio de la hidrostática establecido.

Arquímedes no sólo estableció ese principio, sino que además, en el área de la mecánica generalizó la teoría de la palanca, con aquella famosa frase: «¡Dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo!» .

Como mencioné más arriba, este sabio fue también un gran ingeniero, que entre otras muchas cosas ideó un método para desecar pantanos mediante la utilización del «tornillo de Arquímedes», consistente en un tubo helicoidal con un extremo sumergido, que capturaba el agua, la cual ascendía al girar el tornillo sobre su eje.

En matemáticas, su arenario sentó las bases de lo que hoy se conoce como cálculo integral; por otra parte estableció que la razón entre la circunferencia y su diámetro es igual, independientemente de la longitud del radio de la figura. Introdujo también el concepto de concavidad; avanzó en el conocimiento de otras muchas figuras, como las espirales, y contribuyó a establecer el valor del número π (pi).

Y sólo he mencionado algunos de sus méritos, que son demasiados para mencionarlos en un solo post.

¿Son ciertas todas las cosas que de él se cuentan?

Ya les dije que tanto su carrera desnudo, gritando Eureka, como la manera en que perdió la vida, son puestas en duda por los historiadores recientes. Pero hay algo más que no sería otra cosa que un mito: los espejos ustorios .

Los espejos ustorios son grandes espejos de metal brillante y cóncavos, que debido a esa forma concentran los rayos solares, reflejando a distancia su energía multiplicada. Tales espejos existieron, y sí fueron creados por él, pero atribuirles la energía suficiente como para incendiar desde lejos la flota romana, hoy parece una exageración no justificada en los datos reales.

¿Cuál fue su aporte a la Geología en particular?

Básicamente, todo el conocimiento acerca del movimiento de los fluidos, tan importante para comprender los mecanismos del transporte en la erosión, se basa en sus aportes en el campo de la hidrostática y el equilibrio de los cuerpos.

Pero por cierto, de modo más indirecto, sus avances en matemáticas son vitales para la ciencia en general y la Geología en particular.

También el tornillo que imaginó para desecar pantanos se usó por años para extraer el agua de las excavaciones mineras.

¿Qué puede agregarse a todo esto?

Una simple nota de color: un círculo de montañas lunares de unos 80 Km. de diámetro, ha sido bautizado como Círculo de Arquímedes, en su honor.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de esta página.

Diseños naturales de drenaje o avenamiento. Parte 1.

Una parte importante del conocimiento de un paisaje y su correspondiente historia geomorfólogica, es la determinación de su diseño de drenaje o avenamiento.

Una parte importante del conocimiento de un paisaje y su correspondiente historia geomorfólogica, es la determinación de su diseño de drenaje o avenamiento.

Ése será nuestro tema hoy.

¿Qué significan los términos drenaje y avenamiento?

Las aguas que fluyen sobe un territorio dado tienden a buscar el camino más fácil, lo que hace que se concentren en cursos que se van definiendo cada vez mejor, hasta constituir una verdadera red de caminos preferentes, a la que precisamente se conoce como red de drenaje o avenamiento.

Mucho se ha discutido respecto a cuál es el término más correcto, si drenaje o avenamiento, puesto que los geomorfólogos españoles rechazan en general el empleo de términos cuyo origen no sea el más castizo, y drenaje procede del vocablo francés «drainage», y por ende tildan de galicismo a su derivado «drenaje». No obstante, hoy toda la literatura ha sido ya dominada por este término, en detrimento del español «avenamiento». Cualquiera sea la palabra que usen, el significado en la interpretación del paisaje es el mismo.

Conocer la red de drenaje es vital, porque como dije más arriba, las aguas originalmente salvajes tienden a encauzarse siguiendo el cámino más fácil, y que obviamente es el de la máxima pendiente.

Cuando por alguna razón se desvían de ese modelo original, hay que pensar de inmediato que existe un control, ya sea litológico o estructural, cuando no una intervención antrópica. que causa ese desvío.

¿Qué tipos principales de drenaje existen?

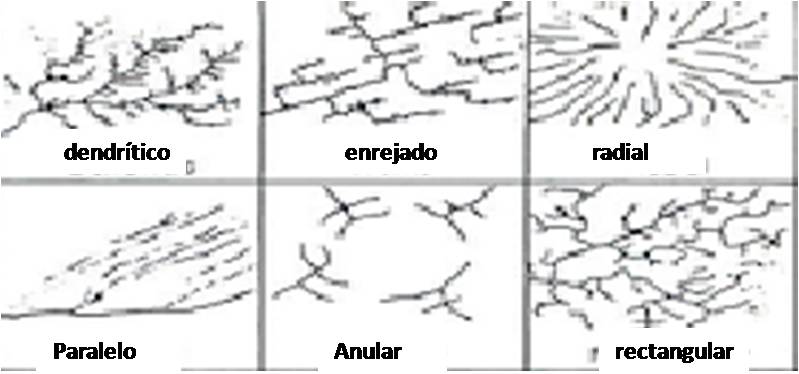

Básicamente hay seis clases, las que luego pueden sufrir numerosas modificaciones, multiplicándose así los tipos de drenaje posibles.

Para entender lo que sigue hago un paréntesis para decirles que los cursos que constituyen una red se dividen en diversos órdenes. Así el curso de primer orden es el correspondiente al río principal, del que todas las demás corrientes son tributarias. Todos los afluentes que vierten sus aguas en un cauce de primer orden se consideran de segundo orden, las que en ellos desaguan, son de tercer orden y así sucesivamente.

Ahora veamos los principales tipo de drenaje que son:

- Dendrítico.

- En enrejado.

- Radial.

- Paralelo.

- Anular.

- Rectangular.

Todos pueden verse en la figura que ilustra el post.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje dendrítico?

El drenaje dendrítico es el más común de todos, y es propio de terrenos relativamente homogéneos, donde cada uno de los tributarios, cuando vierte sus aguas en otro río de orden inferior (en su número), lo hace según un ángulo aproximadamente constante, que se repite en todas las confluencias. No hay en este tipo de drenaje cambios bruscos ni en ángulos rectos en la dirección de las corrientes,

Es tan habitual esta forma, que cuando se visualiza una red diferente, casi siempre se recomienda la realización de investigaciones que permitan establecer las causas por las cuales se ha instalado una forma de avenamiento distinto.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje enrejado?

El drenaje enrejado presenta tributarios que desaguan en los de orden inferior según ángulos medianamente rectos. Deben su trazado a la presencia de estratos fuertemente plegados.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje radial?

Se trata de sistemas que fluyen hacia afuera (radial centrífugo) de una colina o domo elevado, a veces relacionado con formas volcánicas, inclusive; o hacia adentro de una depresión o cuenca, en cuyo caso se trata de un radial centrípeto. En este último caso, es muy común que toda la cuenca sea cerrada, y parte de las aguas se evaporen o filtren.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje paralelo?

Este diseño es muy particular y propio de zonas fuertemente controladas por estructuras como pliegues y fallas. Por lo general existe un curso de primer orden que sigue el trazado de una falla, que a su vez corta una región fuertemente plegada.

Por esa razón, los tributarios tienden a ser paralelos entre sí y a drenar en el canal principal con un ángulo medianamente constante. Cada uno de esos tributarios discurre por la parte menos resistente de los estratos plegados.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje anular?

En estos casos, también hay domos en el sistema, pero en lugar de fluir hacia afuera desde él, las corrientes tienden a contornearlo. Se debe por lo general a que un domo en ascenso ha cortado capas de distinta resistencia, y es sobre las más débiles donde se instalan las corrientes anulares.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje rectangular?

Los drenajes rectangulares son propios de zonas fuertemente diaclasadas, según sistemas conjugados aproximadamente perpendiculares entre sí razón por la cual, los tributarios se cortan entre sí según ángulos groseramente rectos.

A partir de aquí, serán motivo de la segunda parte de este post, que subiré el lunes próximo, las respuestas de la siguiente pregunta y de las que de ella derivan.

¿Qué tipos secundarios de drenaje pueden mencionarse?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

La Mineralogía y la Minería antes de la Historia.

Todos sabemos que oficialmente se considera que la Historia humana comienza con la invención de la escritura, y que todo lo acontecido con anterioridad a ese gran hito, se considera parte de ese tiempo algo nebuloso que se conoce como Prehistoria.

Todos sabemos que oficialmente se considera que la Historia humana comienza con la invención de la escritura, y que todo lo acontecido con anterioridad a ese gran hito, se considera parte de ese tiempo algo nebuloso que se conoce como Prehistoria.

Tiempo difícil de describir porque sólo ha quedado documentado a través de huellas y rastros algo inconexos, como son los artefactos, los monumentos, los grabados o hasta restos de alimentos. Indicios todos que implican una interpretación, que siempre podrá cuestionarse y siempre será sospechada de arbitraria, artificial o sesgada, cuando no de todo eso junto.

Pero aun en medio de esos tiempos misteriosos, ya podemos hablar de una minería incipiente, y ahora veremos por qué.

¿Cuándo habrían empezado las actividades que hoy relacionamos con la minería y la Mineralogía?

Por cierto no hablamos de una minería organizada, ni mucho menos de una disciplina que reuniera conocimientos orgánicos, sino solamente de una actividad primero de recolección y uso, y luego, un poco más adelante, de extracción de determinados minerales, también para aprovechar sus propiedades en las actividades de la vida cotidiana.

Por eso decimos que la minería entró en la vida humana a través de la necesidad, sin previo estudio ni análisis. Simplemente el hombre primitivo, fue tomando de su entorno aquello que le llamaba la atención y/o le prestaba algún servicio.

Pero, para ser honestos, ni siquiera fuimos nosotros, los Homo sapiens sapiens (el hombre actual), sino nuestros antepasados menos evolucionados, como Homo habilis y Homo erectus, y probablemente también otros homínidos como los Australopithecos, los que comenzaron a descubrir los usos posibles de determinados minerales.

Es muy probable que las primeras aplicaciones que dieron los homínidos a las rocas y minerales hayan sido tan poco elegantes como levantarlas del suelo simplemente para romperle la cabeza a alguno que no les haya caído suficientemente simpático, pero eso ya es reconocerles una utilidad, ¿ o no?

Y de cualquier manera, sólo estamos hablando de tiempos tan remotos como hace entre 1,2 millones y 900.000 años antes del presente.

Es decir que no se trataba ni por asomo de un conocimiento científico acreditado, como es en su sentido estricto la Mineralogía, la cual se iniciaría miles de años después, cuando comenzaron los registros descriptivos y documentados de las propiedades de algunas especies minerales y sus variedades.

A esa actividad prehistórica, yo la llamo, en cambio, protominería o protomineralogía, según sea el caso.

¿Qué indicios han quedado de esa actividad «protominera»?

Básicamente, en herramientas de uso cotidiano como raspadores, armas, ornamentos personales y objetos a los que se les atribuye aplicación en ritos religiosos o como simples adornos, se observa la utilización de cuarzo, obsidiana, ópalo, turquesa, malaquita, oro, cobre, plata, granates, corindón, topacio, hematita, olivino, jadeíta, alabastro y lazurita, como las especies minerales más habituales.

Todas estas especies, además de tener características muy apreciadas para diversas finalidades prácticas, tales como la dureza, sea alta o baja, según el uso que se le haya dado, son relativamente abundantes, y ostentan alguna característica que les permite un fácil reconocimiento, como por ejemplo los llamativos colores, el brillo metálico o su marcada transparencia.

Ya en una minería mucho más avanzada, se pueden mencionar hallazgos arqueológicos que prueban la elaboración de joyas de oro puro y macizo en Hotnitsa, Bulgaria Central, unos 9.000 años antes del presente.

¿Qué consecuencias tuvo la actividad de extracción de minerales en la prehistoria?

Aparentemente habría tenido una gran influencia en movimientos de intercambio de objetos entre diversos clanes, cada uno de los cuales era reconocido por extraer o colectar determinados materiales, en cuya búsqueda se movilizaban miembros de otras comunidades. De modo indirecto, esto evitaba la endogamia que tantas enfermedades causaba, mejorando así el camino evolutivo posterior.

También determinaba en alguna medida una cierta tendencia a realizar asentamientos más duraderos en aquellos sitios de canteras de ciertos recursos minerales. De esa manera, los hábitos nómadas comenzaban a dar lugar a cierto grado de sedentarismo. Pero ojo, que ese cambio de hábitos respondía también a otras causas, y no es solamente atribuible a la minería incipiente.

Y por último, el avasallamiento de unos clanes a manos de otros, fue muchas veces producto de la diferencia entre poseer o no mejores armas, según los minerales utilizados en cada caso.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.