Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

Bosques petrificados. Un lugar que los geólogos debemos conocer en Argentina.

Hace bastante tiempo les prometí hablar de cada uno de los sitios que enumeré como los diez que un geólogo debería conocer en Argentina. Éste es uno de los que a mí misma me falta visitar, pero del que ya he juntado información para estar lista cuando finalmente lo haga.

En su momento lo anoté como una generalidad, ya que lo importante es el proceso mismo de petrificación de los árboles, y podría ser este bosque u otro diferente, aunque la elección del de Jaramillo está justificada, como verán más abajo.

¿Qué es y dónde queda el Bosque Petrificado de Jaramillo?

Este bosque se conoce también como Madre e Hija, o del Cerro Cuadrado, según el rasgo geográfico al que se prefiera referirlo.

Es el yacimiento paleontológico de esta clase, es decir con petrificaciones de árboles, más importante del país y uno de los más importantes del mundo, debido a la cantidad, calidad de la conservación, variedad, y tamaño de los restos vegetales observables en el lugar.

El parque se ubica al noreste de la provincia de Santa Cruz, en el Departamento Deseado, dentro de la ecorregión estepa patagónica, caracterizada por un clima frío y seco, con precipitaciones concentradas en el invierno, pero que no superan los 400 mm. Son conocidos sus fuertes vientos del oeste, y las heladas que tienen lugar casi en cualquier momento del año.

Sus coordenadas son 47°40′- 47° 46′ de latitud sur y 67° 56′- 68°10′ de longitud oeste. La extensión del parque propiamente dicho alcanza alrededor de 15.000 ha, pero debido a que hay registros fósiles en numerosas localidades cercanas, se anexaron dos estancias colindantes al antiguo monumento, las que integran con él un área protegida de 60.000 ha aproximadamente.

Para acceder al área se sigue la Ruta Nacional 3, hasta el km 2074 donde nace la Ruta Provincial 49, que 50 km más adelante, llega hasta la Seccional de Guardaparques del parque nacional. Allí se encuentra la Sala de Visitantes y comienza el Sendero Paleontológico que se recorre a pie.

¿Qué podemos decir de su calificación como Parque?

Pese a que la existencia de los troncos petrificados en la zona era conocida ya a comienzos del S. XIX, los estudios científicos fueron iniciados por Alberto Spegazzini en 1924. Sus descripciones atrajeron la atención sobre el lugar, que fue visitado por estudiosos de todo el mundo. En 1953, Calder señaló por primera vez que la mayor parte del bosque estaba constituido por ejemplares del género Araucaria, sólo existente en América del Sur y Oceanía.

La importancia de esta determinación condujo al Poder Ejecutivo Nacional a declarar este bosque Monumento Natural, con el nombre de Bosques Petrificados, por Decreto N° 7252 del 5 de mayo de 1954.

En diciembre de 2012, se recategorizó esta área como parque nacional, a través del decreto 2600/2012, que promulgó la ley 26.825 y que la denomina como Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo.

¿Qué puede observarse en él?

En la zona más estudiada del parque, se han registrado no menos de 200 ejemplares que han sufrido reemplazo o permineralización.

Según sus características se los puede agrupar en por lo menos cinco conjuntos diferentes:

- Restos de árboles en pie y relativamente completos en cuanto a los troncos se refiere, ya que el follaje en todos los casos ha desaparecido.

- Tocones que han permanecido en su posición original, todavía anclados por las que fueron sus raíces.

- Troncos caídos de diversos tamaños.

- Restos menores como astillas y/o ramas, por supuesto, también petrificados.

- Piñas muy bien preservadas

¿Cómo se produce la petrificación de los árboles?

Como habrán visto en el post que he linkeado en la pregunta anterior, la petrificación es el término vulgar que se aplica a dos procesos parecidos pero no idénticos, que científicamente se denominan reemplazo y permineralización. Dentro de las formas posibles de permineralización, aquí se trata de silicificación.

Para saber más sobre ellos, deben ir a leer ese post que les señalé, pero ahora les presento las condiciones que se dieron juntas en el bosque (o mejor los bosques, como veremos luego) que ahora nos ocupa.

Para que ocurra la petrificación los requisitos son:

- Sea cual sea la causa de la muerte del ejemplar, éste debe ser rápidamente enterrado para evitar su putrefacción.

- Aun enterrados, los restos pueden corromperse, salvo que se den condiciones climáticas que inhiban en buena medida la acción de los microorganismos. Por ende, debe haber una rápida circulación de líquidos portadores de sales minerales que puedan ocupar los poros del cuerpo, o reemplazar los compuestos orgánicos ya sea parcial o totalmente, ganándole la carrera a la putrefacción.

- Una vez ocurrida la petrificación, los eventos geológicos posteriores no deben ser tan catástroficos, intensos o rápidos como para destruir los fósiles así formados.

¿Cómo influyó la geología regional en la formación de este parque?

Es importante señalar que en toda la zona los afloramientos no son anteriores al Mesozoico, más específicamente corresponden al Jurásico medio (hace 170 millones de años aproximadamente), y se manifiestan como andesitas y basaltos. Se trata pues, de rocas volcánicas que habrían ascendido a lo largo de fracturas profundas que estaban ya preanunciando la ruptura de lo que era por entonces el supercontinente de Gondwana, tema que veremos en algún futuro post, por lo interesante que resulta.

En el período Jurásico medio a superior, (165 a 155 millones años), un nuevo pulso de intenso vulcanismo dio lugar entre otras cosas, a la depositación de la formación La Matilde, integrada mayormente por tobas, en la cual se encuentra hoy el bosque petrificado. La depositación de La Matilde ocurrió en un ambiente continental, fluvial, con pantanos y lagunas, lo que señala un clima estable con abundante humedad, favorable al desarrollo de los bosques con árboles gigantescos.

No cesaron entonces las erupciones, que se intensificaron al inicio del período Cretácico, coincidiendo con el comienzo del levantamiento de la cordillera. Esos materiales volcánicos son los que sepultaron con ceniza y lava gran parte de los bosques, lo que facilitó los procesos de petrificación.

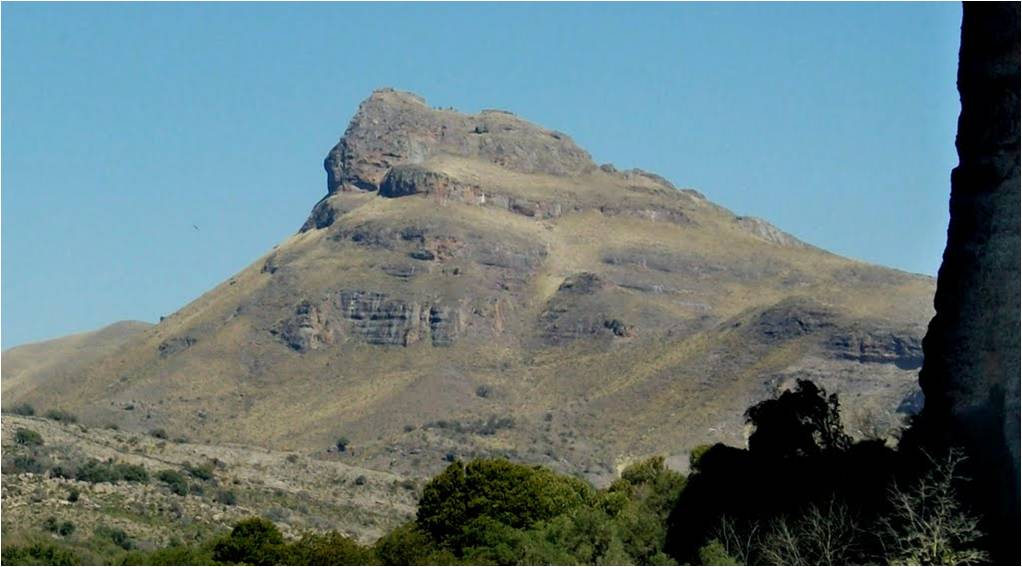

El cerro Madre e Hija, (que pese a su denominación, es uno solo) es un volcán extinto, y además de ocasionalmente prestarle el nombre al bosque, atestigua la actividad volcánica mesozoica.

El levantamiento de los Andes implicó la generación de una barrera para los vientos del Pacífico que transportan humedad, con lo cual la estepa patagónica hacia el este se va desecando, lo que desacelera los procesos de putrefacción que todavía podrían afectar los restos.

Millones de años después, la erosión va descubriendo grandes sectores de aquellos bosques anteriormente sepultados por cenizas.

¿Qué otros detalles merecen destacarse?

Ya en el aspecto más turístico, es bueno recordar que unos diez a doce mil años atrás, habitaban el área, comunidades de cazadores-recolectores, que han dejado rastros como campamentos base, enterratorios y canteras para la extracción de materias primas. Precisamente los xilópalos, o maderas fósiles del bosque, se apreciaban por su dureza, y recibían distintos tratamientos para diversos usos. Restos de esa actividad son comunes en la zona.

Para el visitante de hoy es también interesante la fauna, que incluye pequeñas manadas de guanacos, zorros grises y colorados, chingolos, agachonas, comesebos, piches patagónicos, ñandúes y variadas lagartijas.

La flora es rala y achaparrada, destacándose las cactáceas de grandes flores anaranjadas, y las asteráceas. En áreas más a cubierto de los fuertes vientos dominantes, crecen arbustos como molles, duraznillos, algarrobos y calafates.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

¿Cómo se producen las arenas movedizas?

Muchas son las películas de aventuras en que los protagonistas luchan por su vida en espacios de arenas que pretenden «engullirlos», pero ¿existen esos «villanos de la geología»?

Muchas son las películas de aventuras en que los protagonistas luchan por su vida en espacios de arenas que pretenden «engullirlos», pero ¿existen esos «villanos de la geología»?

¿A qué se llama arenas movedizas o quick sands?

La definición más abarcativa sería la de un cuerpo de arena y/u otras partículas finas y sueltas, cuya estabilidad se pierde fácilmente, pudiendo por ende desmoronarse o generar pozos de succión que atrapan a los seres vivos que se aventuran en ellas, y que muy difícilmente pueden volver a salir.

Hoy son muchos los científicos que las consideran entre los riesgos geológicos que se deben incluir en los mapas, pese a que tienen características tan peculiares y tan poco conocidas, que durante muchos años fueron consideradas como mitos salidos de los westerns.

No obstante, hoy ya se sabe lo suficiente como para abordar su mapeo por la amenaza que representan, y por su ubicuidad, ya que como veremos más abajo, aparecen en una amplia variedad de entornos naturales. Tanto es así, que hasta tienen nombres locales, como es el caso de pudahi manal, según se las designa en tamil, idioma del sur de la India.

¿Dónde ocurren?

Hay al menos cuatro tipos de ambientes que dan lugar a este fenómeno, y en cada uno de ellos, las causas que lo originan son ligeramente diferentes, según veremos en la pregunta siguiente.

Pero vayamos al punto. Los lugares de ocurrencia son principalmente:

- en terrenos ribereños de corrientes efímeras o estacionales, especialmente en las curvas internas, y en márgenes escarpadas de depósitos de materiales arenosos que se acumulan luego de ser transportados como carga de fondo.

- en los bordes de espejos de agua de carácter permanente, como ríos, lagos y lagunas, en llanuras de marea y ambientes comparables, con dinámica de esteros y bañados.

- en áreas onduladas con suelos someros y napas poco profundas.

- en zonas desérticas con mantos arenosos espesos. Este último ambiente sorprende a la mayoría de las personas, porque suele asumirse que el fenómeno implica lodos o fangos, donde el agua tiene un rol vital. Ese preconcepto fue el causante de que las arenas movedizas se consideraran durante mucho tiempo un simple mito cinematográfico, ya que en las películas de cowboys se las presentaba en ambientes desérticos o semidesérticos.

¿A qué se debe la movilidad de las arenas movedizas?

Siendo los ambientes en que ocurren tan diferentes entre sí, los fenómenos que las provocan son también distintos, y debemos mencionar por lo menos dos efectos principales, según que esté o no presente el agua.

Veamos las dos alternativas.

¿Por qué se generan arenas movedizas en entornos ricos en agua?

Cuando las arenas movedizas se encuentran en ambientes en los que el agua está presente, la mezcla de arenas, arcillas, sales y agua que las forman, constituye un fluido, que se comporta como no Newtoniano.

En general, un fluido es una sustancia que se deforma, es decir que cede continuamente bajo la acción de un esfuerzo cortante. Ésa es la razón por la que toma la forma del recipiente que lo contiene, pues son las paredes del contenedor las que ejercen la presión deformante. En ausencia de esfuerzo, no hay deformación.

Pero no todos los fluidos son iguales, y en general se los puede dividir en dos grandes grupos: si la velocidad de deformación es directamente proporcional a la magnitud del esfuerzo cortante aplicado- como es el caso del agua o el aire- se trata de fluidos newtonianos.

Cuando la velocidad de deformación no guarda directa relación con el esfuerzo, el fluido se considera no newtoniano.

El efecto particular que nos interesa en los fluidos no newtonianos es que en ellos, la viscosidad disminuye cuando son agitados, y aumenta en estado de reposo. Conviene aclarar que además del esfuerzo, otros factores influyen en la viscosidad, entre ellos, la temperatura.

Ahora veamos los casos particulares en que los sedimentos arenosos pasan a comportarse como fluidos no newtonianos, constituyéndose en arenas movedizas.

En situaciones normales, los granos de arena están estrechamente empaquetados, generando suelos estables, pero en condiciones específicas esa compactación se pierde, permitiendo el ingreso de agua en abundancia entre las partículas, con lo que se forma una suspensión que en muchos casos incluye también materia orgánica, como hojas y otros restos que disminuyen la densidad del conjunto, permitiendo su flotación sobre el agua, y enmascarando la presencia de esta última. Eso forma una verdadera trampa, como vemos con terror en las películas que ya he mencionado muchas veces.

En general, la flotación del sistema está garantizada por corrientes ascendentes del propio cuerpo de agua, que busca aliviar la presión hidrostática a la que los materiales sobreyacentes y su propio volumen la están sometiendo. De no ocurrir este efecto, las arenas no flotarían en el agua. Pero cuando lo hacen se comportan como arenas movedizas.

¿Por qué se forman arenas movedizas en ambientes desérticos?

En zonas donde por largos intervalos no hay precipitación alguna, y existen en cambio dunas de arena, ocurre un fenómeno térmico muy interesante.

En las pendientes suavemente inclinadas de los médanos, la temperatura de las arenas asciende vertiginosamente durante el día, mientras que en la pendiente abrupta, se constituye un área de sombra con una temperatura mucho menor.

Esto produce un flujo de aire por convección térmica, a través de los espacios porosos de las arenas sueltas, lo que disminuye notablemente su densidad global, permitiéndoles ceder fácilmente ante las presiones aplicadas, como lo hacen las arenas movedizas que contienen agua. Se generan así pozos en los que los seres vivos resultan atrapados.

¿Pueden sedimentos antes estables convertirse en arenas movedizas?

Sí, efectivamente, muchos de los depósitos son originalmente terrenos estables, pero dejan de serlo cuando diversos fenómenos destruyen la compactación y estructura preexistente, dejando los espacios que el agua y el aire requieren para producir los efectos que señalé más arriba.

Los más comunes entre los factores que determinan una pérdida de estabilidad suficiente como para generar arenas movedizas son:

- Envejecimiento: término que describe los cambios producidos a lo largo del tiempo, en la compresibilidad y resistencia propias de los materiales granulares. Participan del envejecimiento procesos diagenéticos como la compresión, reptación, cementación, meteorización, etc. Este tipo de cambios es lento y progresivo.

- Terremotos que pueden colocar a las aguas subterráneas en situaciones de stress, forzándolas hacia arriba, y permitiéndoles saturar terrenos antes estables.

- Modificaciones antrópicas relacionadas con extracciones de áridos o de aguas subterráneas.

¿Hay forma de salir si se cae en arenas movedizas?

Sí, pero sólo si se mantiene la calma y la sangre fría, ya que no se trata de operar con fuerza sino con paciencia.

En efecto, ya les conté más arriba que en los fluidos no newtonianos, la agitación reduce la viscosidad, con lo cual las arenas darán menos sustento al accidentado, que se hundirá más fácilmente.

Son los movimientos muy lentos los que menos acelerarán el hundimiento, y la alternativa más prometedora es disminuir la presión sobre los materiales que a lo largo de su deformación «engullen» al ser vivo.

Para disminuir la presión, (que es igual a la fuerza sobre su superficie de aplicación), la superficie de contacto debe aumentarse tanto como sea posible, es decir que hay que tratar de acostarse, en movimientos pausados, para conseguir más flotabilidad en un medio más viscoso, en el que es más difícil hundirse. Desde la posición horizontal, la reptación lenta hacia la zona segura es la única opción… a menos que haya todo un equipo de salvataje, con elementos que puedan aplicar fuerzas suficientes como para anular la succión del fluido en deformación.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de Imágenes google.

Acerca del terremoto en la zona de Honduras.

Nuevamente, una situación fuera de programa nos convoca en el blog. Se trata esta vez del terremoto acontecido en el océano Atlántico frente a Honduras.

Nuevamente, una situación fuera de programa nos convoca en el blog. Se trata esta vez del terremoto acontecido en el océano Atlántico frente a Honduras.

¿Cómo, cuándo y dónde fue el evento?

A las 20 horas cincuenta y un minutos (hora local) del día martes 9 de enero de 2018, se produjo un terremoto de magnitud 7,6 de Richter, en el Mar Caribe, frente a las costas de Honduras.

La referencia geográfica más cercana es Swam Island (Isla del Cisne), perteneciente a Honduras, y distante 44 km del epicentro. Las coordenadas del lugar de liberación de la energía son 17,469° latitud N y 83,520° longitud W, es decir en el mar. La profundidad del hipocentro fue de 10 km.

Por haber ocurrido en entorno marino, el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico estableció una alerta verde de doce horas, entre las 22 del martes y las 10 de hoy.

El centro urbano sobre territorio continental más próximo, es la localidad de Barra Patuca en Honduras, a 201,9 km al sudoeste del epicentro.

¿Cómo es el marco geológico regional?

Les recomiendo ir a observar el mapa de la figura 1 antes de seguir adelante, para entender lo que aquí les explique.

Si bien la placa Caribe que les he resaltado en el mapa, es de tamaño modesto, toda la región centroamericana y caribeña, presenta una gran complejidad geológica, porque también se reúnen allí otras cuatro placas de mayor tamaño.

Figura 1

Esas placas son la de Norteamérica, la de Sudamérica, Nazca, y Cocos.

En el caso que hoy nos ocupa, el contacto que protagonizó el evento es el que afecta a la placa Caribe por su parte norte, donde la placa de Norteamérica se mueve hacia el oeste respecto a ella, con una velocidad aproximada de 20 mm por año.

Se trata de un contacto de conservación, con fallas transformacionales que se extienden hacia el este desde la isla de Roatan hasta Haití. Es decir que a diferencia de la subducción de que hemos hablado otras veces, aquí las placas se deslizan lateralmente, sin que ninguna de ellas se hunda bajo la otra.

Las mencionadas fallas transformantes, representan además, los límites norte y sur de la Fosa de las Islas Caimán.

¿A qué se debió el sismo?

El sismo se produjo casi seguramente por la repentina liberación de alguna de las porciones de la placa norteamericana- segmentada por las fallas ya mencionadas- que habría estado «trabada» en su movimiento, y por esa misma razón fue acumulando energía hasta poder alcanzar el punto de ruptura que le permitió recuperar su desplazmiento habitual.

¿Cuáles son las áreas sísmicas en el territorio continental de Honduras?

El territorio continental de Honduras tiene básicamente dos áreas con algún riesgo sísmico, y ellas son:

- Sistema de fallamiento Guayape, localizado en la parte oriental, donde hay numerosas fallas de desplazamiento lateral de rumbo NE. Este sistema presenta un grado bajo de sismicidad, pero las fallas que lo componen presentan evidencias de actividad reciente.

- Sistema de fallas de la Depresión de Honduras, que comprende las fosas tectónicas de edad cuaternaria de la región intrapiaca de corteza continental antigua, que muestran fallamiento oblícuo y normal en echelon.

Ambas zonas podrían verse rectivadas en el acomodamiento consecuente al sismo de ayer, pero afortunadamente su comportamiento siempre se ha registrado como de sismicidad moderada a baja.

¿Por qué no hubo daños reportados?

La distancia que mencioné más arriba entre el epicentro y las áreas pobladas, determinó que no se registraran daños personales, y solamente muy escasas consecuencias en algunas localidades de construcciones más precarias y cercanas a la costa.

El sismo se sintió también, y también sin daños, en Belice y hasta en el departamento mexicano de Quintana Roo en la península de Yucatán.

En la capital hondureña, Tegucigalpa, pasó prácticamente inadvertido. Por esta causa, pese a que la magnitud de 7,6 en escala Richter es de moderada a alta, la intensidad según Mercali modificada, fue muy baja.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el lunes. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del USGS (Servicio Geológico de los Estados Unidos)

¿Una nueva aplicación para el cobre?

Hace ya casi cinco años, fue noticia lo que ahora les reseño, con la salvedad de que las investigaciones siguen su curso, y esto puede no ser exacto por mucho tiempo más, si nuevos resultados no refuerzan los hallazgos previos.

Hace ya casi cinco años, fue noticia lo que ahora les reseño, con la salvedad de que las investigaciones siguen su curso, y esto puede no ser exacto por mucho tiempo más, si nuevos resultados no refuerzan los hallazgos previos.

¿Cuál es, sintéticamente, la novedad?

Según resultó de un estudio realizado en Chile, el cobre sería muy efectivo en la reducción de bacterias, que resultarían eliminadas de los materiales patógenos, hasta en un 92 %. Por otra parte parece dificultar la adhesión bacteriana en las superficies de alto contacto potencial con ellas, en clínicas, consultorios, sanatorios y hospitales.

¿De dónde surge la información?

Se trata de un proyecto de investigación liderado por Valeria Prado, y cuyos resultados se presentaron como comunicación en el XIII Congreso de la International Federation of Infection Control (IFIC), que se llevó a cabo junto al XIII Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente, realizados en 2012 en Buenos Aires.

¿Qué explicación científica se ha presentado?

La información surge de comparar en laboratorio las propiedades del cobre, con las del acero inoxidable, clásicamente utilizado como material estéril. Se expusieron láminas de ambos metales a distintas bacterias responsables de Infecciones Intrahospitalarias (IIH).

Sorprendentemente, el cobre parece superar al acero, según se confirmó en la continuación de las pruebas a lo largo de 30 semanas, en que sobre superficies de alto contacto y potencial contaminación, como barandas y manillas de camas, mesas de pacientes, porta sueros, apoyabrazos de sillas para visitas y lápices usados al anotar los signos vitales, se colocaron cubiertas de cobre metálico o aleaciones.

La reducción de la contaminación por bacterias en la superficies con cobre fue muy superior a la de las superficies testigo no tratadas con el metal. Por otra parte, el efecto bactericida del cobre permanece en el tiempo pues parece actuar como autodesinfectante.

La explicación que se presentó es que el cobre metálico en contacto con el oxígeno del aire se convierte en óxido cúprico que pasa a cuproso en forma constante, en lo que se conoce como reacción de Fenton. En esta reacción química se liberan iones cobre, que en contacto con las bacterias, y a nivel de su membrana celular oxidan las proteínas, que son esenciales para su vida. Esos mismos iones también desplazan a metales como el hierro, igualmente indispensables para la respiración de las bacterias.

¿Cuál es el estado actual del conocimiento?

Siguen las pruebas intrahospitalarias, y se busca extender el análisis de la aplicabilidad del cobre a mantener una mejor higiene en otros sitios como el tranporte público, en que las superficies tocadas por millones de personas diariamente, son vehículos de numerosas infecciones bacterianas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es una foto tomada por el Pulpo en el Museo de Ciencias Naturales del Condado de Los Ángeles.

La primera denuncia minera en Córdoba, Argentina.

Cuando uno busca un poco en la historia minera de Córboba, se da con la crónica del Cerro Charalqueta, que es la que quiero compartir hoy con ustedes.

¿Cuál fue la primera denuncia minera del territorio cordobés?

Si bien ya en 1583 Pedro Sotelo de Narváez menciona la mina Los Ticas, supuestamente de plata, y explotada por los primeros españoles llegados al que hoy es el Departamento Minas; hacia 1586, ya se utilizaban en la construcción las cales extraídas en Yocsima, Malagueño y La Calera; y en 1609 había una incipiente minería de metales en el valle de Soto; no es sino hasta 1610 que aparece un registro legal.

Esa primera denuncia minera tuvo lugar el 13 de septiembre de ese año 1610, ante el Teniente de Gobernador e Justicia Mayor (sic.), capitán Luis de Abreu de Albornoz, con escribano público y dos testigos. La denuncia la realiza, a su nombre, y de forma conjunta a nombre de Antonio Vazquez de Sosa, el capitán Juan de Burgos. Y dice el documento:

(denuncia)…dos minas de metal plata, o de oro, o de lo que fueren, en el Valle de Ungamira, en un cerro llamado Charalqueta…

¿Qué historia tiene el Cerro Charalqueta?

Mucho antes de esa primera denuncia minera, habían llegado ya los conquistadores españoles a la zona en cuestión y tuvo allí lugar una historia sangrienta.

Blas de Rosales, a quien se ha considerado como el primer agricultor y minero europeo de la región, llegó a la provincia indígena de Ischilín o Eschelín, en 1573.

La zona pertenecía a los comechingones, liderados por el cacique Onga o Unca- que daría luego su nombre a todo el valle- y que como es lógico, defendieron sus tierras y exterminaron a los invasores, en una emboscada que se llevó a cabo cerca de las grutas de Ongamira.

No pasó ni un año para que llegara al lugar un regimiento de veinticinco jinetes al mando de los capitanes Antón Berró, Miguel de Ardiles y Tristán de Tejeda, dispuestos a cobrar venganza. El 19 de diciembre de 1574, los indígenas fueron arrollados por esta fuerza desconocida hasta entonces, ya que los caballos eran una novedad ingresada por los españoles.

Los sobrevivientes nativos, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, se suicidaron arrojándose desde lo alto del Cerro Charalqueta, que hasta entonces oficiaba de oratorio, y en el que habían buscado refugio. Eligió así la muerte antes que la esclavitud, un grupo de personas cuyo número se estima en 1.400.

¿Cuál es el nombre actual del cerro Charalqueta?

El nombre original, Charalqueta, era un homenaje al dios de la alegría, y la sangrienta escena que describí más arriba, obviamente lo convirtió en inadecuado, de modo que desde entonces se lo denominó Colchiqui, como tributo a Chiqui, el dios de la fatalidad. En alguna cartografía se lo menciona también como Colchiquí, y muy comúnmente también como Calchaquín, nombre del indio que había encabezado la defensa contra Rosales.

¿Dónde queda el cerro Colchiqui?

El Cerro se encuentra al norte de las Sierras Chicas, en la provincia de Córdoba, en el borde del Valle de Ongamira. Ese valle, generado en el período cretácico (entre 120 y 150 millones de años atrás) está a 1.200 msnm, a 125 km de la ciudad de Córdoba y a 35 km de Capilla del Monte.

Los Cerros que delimitan el valle son el Colchiqui, de 1.575 msnm, el Pajarillo (1.700 metros sobre el nivel del mar), y el Áspero (1.640 msnm), todos constituidos mayoritariamente por areniscas rojas, y muy esculpidos por la erosión que les confiere atractivas formas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.