Archivo de la categoría ‘Geología en la vida cotidiana’

El terremoto de Chile, 25 de Diciembre de 2016

Otra vez una sorpresa, que me pone a trabajar en plena Navidad. Esta vez se trata del terremoto que acaba de tener lugar en Chile.

¿Cómo, cuándo y dónde ocurrió el evento?

Según la información accesible, el sismo ocurrió en la localidad de Quellón, en el sur de Chile, a las 11.01 hora local, con epicentro a 28 kilómetros al suroeste de dicha comuna, y a 1.284 kilómetros aproximadamente, de Santiago de Chile. Sus efectos se sintieron en numerosas localidades del sur de Argentina, pero afortunadamente no se registraron víctimas fatales, ni a uno ni a otro lado de la frontera internacional. Existió por algunas horas una alerta de tsunami, que determinó la evacuación del lugar, hasta la posterior cancelación de la medida preventiva.

¿Dónde queda la localidad de Quellón y qué características tiene?

Quellón se encuentra en la Región XII o de Los Lagos, en Chile, y ocupa aproximadamente un tercio de la Isla Grande de Chiloé, por su parte sur. La capital de la comuna se llama también Quellón.

Existe un cierto desacuerdo respecto al origen del nombre, que podría provenir de la palabra mapudungun külon, un arbusto abundante en el lugar y conocido como maqui en castellano; o bien del término kellun, que significa ayudar, con lo que Quellón sería «lugar de auxilio», y podría relacionarse con las condiciones de navegación y climáticas bastante extremas en la zona.

La población es escasa porque la mayor parte del terreno está conformado por bosques muy densos, que han dado lugar a la creación de reservas privadas, como el Parque Tantauco y el Parque El Pudú.

El pueblo mismo de Quellón fue fundado en 1905 por la Compañía Destilatoria Quellón, (cerrada en 1952), que explotaba los bosques para producir alcohol a partir de la madera. Originalmente, las únicas vías de comunicación existentes eran: una corta línea ferroviaria de trocha angosta, construida por la compañía para unir la destilería con el puerto, y el propio mar. Sólo a partir de 1966 se completó la Carretera Panamericana, que conecta el área con el resto del continente.

Hoy en día, Quellón es el principal puerto de la Isla de Chiloé, y su economía se basa en la extracción de productos de mar.

¿A qué se debió la ocurrencia del sismo?

Como ya lo he dicho varias veces, la causa última es el movimiento brusco a lo largo de un contacto entre placas que se acercan entre sí, en el fenómeno conocido como subducción. En este caso, están afectadas tanto la placa de Nazca, como seguramente la Antártica, debido a la latitud del hipocentro, las cuales se hunden bajo la placa Sudamericana, que yace al este de ellas.

Este fenómeno ya lo he explicado en otros posts, de modo que les sugiero seguir los links que aquí les incluyo, para no verme obligada a repetir cosas ya dichas, porque quiero en cambio, agregar otros nuevos detalles, al conocimiento que ustedes vienen adquiriendo en sus visitas a mi querido blog.

¿Qué características geológicas se describen en el evento?

Los principales datos son:

Región má¡s afectada: Los Lagos, Chile.

Coordenadas aproximadas del epicentro: 43.36 latitud S y 73.80 longitud W.

Profundidad del hipocentro: alrededor de 47 km, lo cual corresponde a un terremoto somero, si se acepta que el límite entre éstos y los intermedios se sitúa alrededor de los 60 km, tal como se menciona en mucha bibliografía.

Magnitud Mw: 7,7 de Richter.

¿Qué significa el símbolo Mw que mencionamos más arriba?

En un comentario dejado en el post relativo al terremoto de Chile que les mandé a leer antes, alguien preguntó por qué razón diferían los números de las magnitudes citadas por los diarios, y hubo quienes afirmaban que se trataba de «mentiras políticas». En ese momento ya les adelanté que no existía un concepto único para el valor de la magnitud, ya que hay diversas maneras de medirla, y por ende las designaciones cambian.

Es pues el momento de comenzar a hablar del tema.

En principio, debemos aclarar que la elección del método a aplicar para estimar la magnitud de un sismo dado no es caprichosa, sino que responde a las restricciones impuestas por el propio sismo- ya que cada método sólo es aplicable para determinado rango de energías liberadas- y por la aparatología disponible, porque cada magnitud a medir se hace con determinados tipos de sismómetros. No hay pues intencionalidad «política», como las teorías conspirativas de turno tienden a afirmar.

Es corriente, además, que se informe rápidamente sobre una magnitud apenas estimada, antes de alcanzar la mayor precisión de los datos, simplemente porque, como en el caso de Chile, es vital contar con información inmediata, a los fines de establecer si corresponde o no una alerta por tusnamis. Pesa más en tal caso la premura que la precisión. Luego se corrigen los valores a reportar, cuando las decisiones urgentes ya se han tomado.

En el caso que nos ocupa, la magnitud que se informó, de valor Mw= 7,7 es la conocida como Magnitud del momento del terremoto, la cual se calcula multiplicando la rigidez de la superficie afectada, por la cantidad promedio de deslizamiento sobre la falla involucrada, por la extensión del área que se desplazó.

Este valor es utilizado para rangos sísmicos de magnitud de terremoto mayor que 3.5, y se puede aplicar sobre sismómetros dispuestos a cualquier distancia del epicentro.

¿Cuál es la historia sísmica de la región afectada?

Los principales antecedentes registrados en tiempos históricos, para la XII Región de Chile incluyen:

- El sismo del 31 de julio de 1893, conocido como Terremoto de Punta Arenas de 1893, que tuvo magnitud 6 y produjo 16 muertes humanas.

- El terremoto del 17 de diciembre de 1949, a las 2:53 hs, conocido como Terremoto de Tierra del Fuego de 1949, que tuvo magnitud 7,8 y produjo 8 muertes, y

- el terremoto de 1960, que afectó toda la costa chilena, principalmente por el posterior tsunami. Este sismo determinó que la mayor parte de la población de la XII Región, que por entonces ocupaba con palafitos la zona costera, fuera trasladada a partes más altas donde hoy se encuentra la ciudad.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.:La foto que ilustra el post es de este sitio

Una curiosidad: la lechuga de minero.

Estos datos me fueron enviados por mi colega Marcelo Dalponte, hace ya un tiempo, y ahora los estoy reformulando y compartiendo con ustedes. Debo confesar que no sabía que existía una planta cuyo nombre vulgar estuviera dedicado a los trabajadores mineros.

Estos datos me fueron enviados por mi colega Marcelo Dalponte, hace ya un tiempo, y ahora los estoy reformulando y compartiendo con ustedes. Debo confesar que no sabía que existía una planta cuyo nombre vulgar estuviera dedicado a los trabajadores mineros.

Se trata de la hierba cuyo nombre científico es Mantia perfoliata, y germina durante el otoño, para permanecer todo el invierno con el aspecto de un césped con hojas pequeñas y ovaladas. A mediados del verano se hace menos tierna y se seca, formando un manto amarillo.

La Lechuga de Minero tiene flores chicas, blancas o rosadas, que se agrupan de a cinco y hasta quince en el extremo del tallo, que parece perforar la hoja por su centro, característica a la que debe su nombre.

Prefiere los sitios sombreados y húmedos, por lo cual suele encontrarse bajo los árboles.

Es una planta comestible que tiene mucha vitamina C y puede consumirse completa (hojas, tallos y flores), cruda o cocida, ya sea en ensaladas o hervida o frita, de manera semejante a como se consume la espinaca. Si se la deja secar, se puede conservar para usarla luego en sopas o guisos. Además de crecer silvestre, lo que la hace muy económica, al tener mucha vitamina C, como ya dije, los mineros de zonas desfavorables la consumen con gusto.

Para cosecharla debe estar tierna y normalmente no se la arranca, sino que se la corta conservando las raíces para asegurar el rebrote.

Fuente: Rapoport, Margutti, Sanz – Plantas silvestres comestibles de la Patagonia Andina, Exóticas parte I

El sismo de San Juan, del 20 de Noviembre de 2016

Hoy estaba pacíficamente disfrutando mi tarde de domingo, cuando el sof en el que estaba cómodamente leyendo, se encabritó, y mis llamadores de Ángeles comenzaron a repicar. Señal de que debo comunicarme con el sitio del Inpres y averiguar dónde fue el sismo cuyas causas tengo que analizar para poder explicarlas a mis lectores. Y allá vamos…

Hoy estaba pacíficamente disfrutando mi tarde de domingo, cuando el sof en el que estaba cómodamente leyendo, se encabritó, y mis llamadores de Ángeles comenzaron a repicar. Señal de que debo comunicarme con el sitio del Inpres y averiguar dónde fue el sismo cuyas causas tengo que analizar para poder explicarlas a mis lectores. Y allá vamos…

¿Cómo y cuando tuvo lugar el evento sísmico?

El terremoto ocurrió el 20 de noviembre de 2016 a las 17 h 57′ hora local. Su magnitud fue de 6.4° Richter y la profundidad de su hipocentro se calcula en 115,8 km según el USGS, aunque el Inpres la estima en 130. Las coordenadas del epicentro son: 31.643° latitud sur y 68.765° longitud oeste, lo que lo ubica en las proximidades de la ciudad de San Juan, y a unos 36 kilómetros al oeste de la localidad de Caucete, tristemente célebre por otro evento sísmico anterior. Todo dentro del Valle de Zonda.

A este primer temblor siguieron casi inmediatamente, al menos tres réplicas, hasta el momento en que escribo esto. Afortunadamente, pese al temor generalizado, no se ha informado que existan víctimas humanas ni daños materiales, aunque se sintió claramente en lugares tan distantes como Mendoza, Córdoba y hasta Buenos Aires en el lado argentino; y por la parte chilena, en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, 0’Higgins y Metropolitana, incluido Santiago.

¿Dónde queda el Valle de Zonda?

Se trata en realidad de una parte deprimida del departamento homónimo, que se encuentra ubicado en el centro sur de la Provincia de San Juan, y distante aproximadamente 20 km de la ciudad capital. Ocupa unos 2.905 kilómetros cuadrados, y posee un relieve netamente montañoso, enclavado en la precordillera.

Debe su nombre al idioma indígena, en el que Zonda significa «cielo alto», y designó originalmente al viento cálido característico de San Juan. Por extensión, toda la zona tomó el nombre de ese viento.

¿Es una zona sísmica?

Efectivamente, en esta región, se identificaron distintas líneas de debilidad, representadas por trazas de falla que afectan depósitos cuaternarios, en los que interactúan dos frentes morfoestructurales de rumbo meridional y vergencia opuesta. El valle queda encerrado hacia el oeste, por la Precordillera Central con vergencia hacia el este; y en el levante, por la Precordillera Oriental con vergencia hacia el oeste.

¿Por qué se trata de una zona tan activa?

Porque está regida por la dinámica propia del contacto entre la placa de Nazca, en subducción, que se mueve acercándose a la Sudamericana, bajo la cual se hunde.

Ese proceso de convergencia entre placas, y la subducción resultante, son responsables del levantamiento de la Cordillera de los Andes, y de la cadena volcánica incluida en ella.

Si se considera a la Sudamericana como una placa relativamente en reposo, la de Nazca se desplaza hacia el noreste, a una velocidad de entre 70 y 80 mm anuales, según se mida más al sur o más al norte, respectivamente. Esta velocidad es superior al promedio calculado para todas las placas que conforman el rompecabezas tectónico, y que es del orden de los 25 mm por año.

La sismicidad del área de Cuyo es frecuente, pero por fortuna de baja magnitud, aunque en su conjunto, el área andina proporciona aproximadamente el 15% de la energía total liberada anualmente por todos los terremotos del planeta.

¿Qué otros eventos sísmicos tuvieron lugar en la zona en tiempos históricos?

El más próximo en el tiempo, fue el terremoto de Caucete, acontecido el 23 de noviembre de 1977, que llegó a provocar daños menores en sitios tan alejados como Córdoba, Río Cuarto y Buenos Aires. Afortunadamente, por tratarse de una población muy pequeña, sólo hubo un número reducido de víctimas, pese a que la precariedad de las construcciones determinó daños materiales muy significativos.

Muchos años antes, tuvo lugar el terremoto de San Juan del 15 de enero de 1944, que fue de verdad muy luctuoso y dio lugar a una reconstrucción edilicia, en la que por primera vez se aplicaron en el país los criterios de urbanización sismorresistente, aunque claro, según la metodología por entonces conocida, y hoy ya ampliamente superada.

¿Qué puede esperarse ahora?

Como ya he dicho muchas veces, la zona debe reacomodarse hasta alcanzar una nueva situación de equilibrio que resulte relativamente duradera. Por ello, y por ser tantas las fallas presentes en el lugar, movimientos menores no deberían sorprender a nadie.

Por otra parte, por la topografía propia de la Precordillera, todos los fenómenos de remoción en masa son también posibles y hasta diría probables.

Y en un panorama más amplio, las dos placas involucradas, también deberán reajustar su equilibrio, a través de movimientos posiblemente menores, porque ya algo de energía se ha disipado en este sismo.

En las zonas volcánicas, los movimientos magmáticos seguramente verán también interrumpido el statu- quo, y puede haber algunos cambios, si nuevos caminos se han abierto, cerrado o modificado en el desplazamiento de las fallas de hoy.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de la página del USGS (United States Geological Service).

Una dulce erupción volcánica

Una idea grandiosa, para incentivar a los niños.

El diálogo es muy básico, y en él se le pregunta al niño, a quien llaman Dr Kai, qué va a presentar, y él responde «una erupción volcánica». El comentario siguiente es relativo a lo larga que es la erupción.

Obviamente el volcán es de chocolate y lo que erupciona es gelatina roja.

¿Qué son las zeolitas y a qué deben su importancia?

¿Qué son las zeolitas?

¿Qué son las zeolitas?

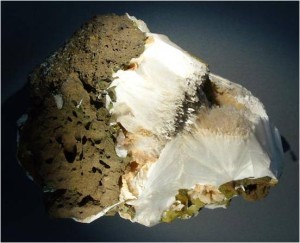

Puede llamar la atención el hecho de que me esté refiriendo a estas sustancias en plural, pero ello se debe a que el nombre zeolita no designa a un mineral único sino a un grupo, del cual en la actualidad se conocen no menos de 50 integrantes naturales.

De entre ellos, los más comunes son: clinoptilolita, natrolita, analcima, chabazita, estilbita, laumontita, phillipsita, mordenita y erionita.

Ya tienen una variedad de nombres para ponerle a sus mascotas, ¿no creen? ¿Se imaginan ir al parque y llamar a su perrita: ¡Erionita, Erionita, aquí!!!?

Ahora, volviendo a lo nuestro, agreguemos que por si las variedades naturales no fueran suficientes; existen también compuestos asimilables a las zeolitas, que se obtienen artificialmente, para aprovechar sus notables propiedades. Si consideramos juntas las variedades artificiales y naturales, su número supera las 200.

¿Cuál es la composición química aproximada del grupo de las zeolitas?

Las zeolitas (o ceolitas, como también se las conoce) son de difícil inclusión en la clasificación tradicional de los minerales, porque permiten sustituciones químicas del silicio por otros cationes.

No obstante, las naturales se ubican normalmente como silicatos, y dentro de ellos, entre los tectosilicatos, compuestos por tetraedros formados por un catión y cuatro átomos de oxígeno, es decir que su fórmula general es TO4, donde la T señala el tetraedro, cuyo catión puede ser silicio (Si), aluminio (Al) o hasta germanio (Ge), en casos más raros

Cuando los tetratedros se conectan entre sí, comparten oxígenos, por lo cual su fórmula suele presentarse como TO2.

Por otra parte, debido a que el aluminio tiene menos cargas que el silicio, cuando aquél entra en la composición, las cargas se compensan incluyendo K, Na y Ca o menos frecuentemente Li, Mg, Sr y Ba.

Como puede verse, ya desde su fórmula, las zeolitas son minerales con mucha personalidad, y en cuanto a su aspecto, son blanquecinas, hidratadas, blandas y livianas.

¿A qué deben su nombre?

El nombre zeolita procede del griego, idioma en el que ζειν (zein) significa hervir y λιθος (lithos) significa piedra, y fue acuñado por el barón Axel F. Cronstedt (1722- 1765), importante mineralogista y químico sueco, al que se le deben otros muchos descubrimientos, y al que en algún momento dedicaré un post.

Cronstedt observó durante uno de sus ensayos en el laboratorio, que al calentar muestras de uno de estos minerales hasta entonces desconocido, se desprendía una gran cantidad de agua, dando la impresión de que se producía una ebullición, y por ello lo denominó zeolita.

El mineral objeto de aquel ensayo es hoy conocido como estilbita, un alúmino- silicato de calcio y sodio que contiene 28 moléculas de agua en su composición, las cuales generan el efecto que mencionamos más arriba. Con la estilbita surge el nombre que después -al comprobarse que había otros alúmino silicatos hidratados, fundamentalmente de sodio, calcio y potasio, con una reacción semejante- se aplicó a todo el grupo, y no ya a una única especie.

¿Por qué son tan notables sus propiedades?

Probablemente la característica más llamativa es la reversibilidad del proceso de deshidratación. Es decir que al calentarse pierden el agua, pero luego la vuelven a recuperar. Además, la estructura cristalina se mantiene sin cambios durante ese proceso, debido a que las moléculas de agua están adsorbidas, y no absorbidas en el edifico atómico del mineral.

Cabe señalar que mientras que la adsorción es la capacidad de atraer gases o soluciones (en este caso agua) a nivel de las superficies externas, o internas que quedan expuestas por grietas, roturas, etc.; la absorción implica el ingreso de fluidos al interior mismo de los cristales.

Además de esta capacidad de adsorber agua, más tarde se descubrió que las distintas zeolitas tienen también tubos o canales internos que permiten la circulación de distintos tipos de fluidos, sea líquidos o gases.

Cabe agregar, que habiendo tantas especies de zeolitas, no todos los canales tienen diámetros similares, lo cual en la práctica significa que las diferentes zeolitas dejan pasar determinadas sustancias y retienen otras.

Esto las convierte en versátiles y útiles filtros de uso en agricultura, industria, ecología etc, tal como veremos en el punto siguiente.

Como si lo dicho fuera poco, las zeolitas pueden también intercambiar iones con el medio en que se encuentran, cediendo los que forman parte de su composición, para tomar en cambio los que abundan en el ambiente, es decir que exhiben lo que se llama capacidad de intercambio iónico.

¿Qué aplicaciones tienen las zeolitas?

- Debido a la mencionada capacidad de intercambio iónico, las zeolitas pueden usarse para limpiar aguas sucias, duras o contaminadas, ya que toman de ellas los iones indeseados.

- En piscicultura, las zeolitas mantienen pura el agua, y proveen elementos necesarios para la nutrición de los peces.

- En agricultura son descontaminantes y favorecen el crecimiento de las plantas.

- Sirven como suplemento dietario para aves, y para evitar malos olores del tracto intestinal en la crianza de los cerdos.

- Son también usadas como piedritas sanitarias para gatos.

- Pueden usarse como excipientes en farmacología.

- Son catalizadores en la industria petroquímica.

- La propiedad de dejar pasar selectivamente algunos fluidos- que expliqué más arriba- las convierte en verdaderos «tamices moleculares», que permiten su uso para limpiar toda clase de fluidos, y su incorporación a la industria del detergente.

¿De dónde se obtienen las zeolitas?

Su contenido de agua y su ocurrencia mayoritariamente en rocas sedimentarias, indica que se trata de minerales formados a baja temperatura, casi siempre en la superficie terrestre.

Generalmente aparecen en rocas volcánicas máficas, como relleno de cavidades por deposición de fluidos o vapores. Es común también su generación como productos de alteración de los vidrios volcánicos presentes en los depósitos de cenizas, en donde suelen tener el rol de agente cementante.

No es extraño hallar extensos depósitos zeolíticos en rocas sedimentarias químicas de origen marino; y eventualmente los terrenos con metamorfismo de bajo grado pueden contener secuencias de minerales zeolíticos, generados a partir de feldespatos y vidrios volcánicos, por lo que también las zeolitas son buenos indicadores de los diversos grados de metamorfismo alcanzados por el espacio involucrado.

Los principales productores mundiales son China, Corea del Sur, Japón, Turquía y Jordania.

En Argentina, los principales depósitos de zeolitas (variedad clinoptilolita) se encuentran en Patagonia.

Desde Ecuador me escribe Zoilo Angulo señalando que allí tienen la clinoptilolita. Agrego el dato y agradezco el aporte.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de la Enciclopedia Británica.