Archivo de la categoría ‘Geología en la vida cotidiana’

Clima: nociones sobre circulación atmosférica global. Parte 2

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberán empezar por leerlo, antes de internarse en el de hoy.

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberán empezar por leerlo, antes de internarse en el de hoy.

La semana pasada analizamos las siguientes cuestiones:

¿Qué procesos intervienen en la circulación atmosférica?

¿Qué se entiende por centros ciclónicos y centros anticiclónicos?

¿Cómo se intentó por primera vez explicar la circulación atmosférica planetaria?

¿Por qué no fue suficiente esa explicación?

Hoy continuaremos el tema con las siguientes preguntas:

¿Qué nuevo modelo surgió entonces?

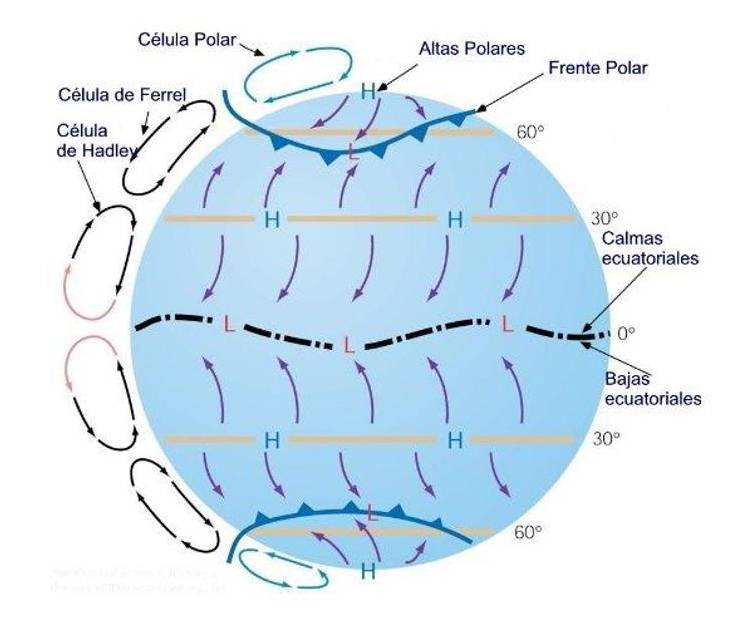

El modelo de una celda fue reemplazado por el de tres celdas, que incluye al anterior pero lo completa con otros dos elementos de la circulación atmosférica planetaria: las celdas de Ferrel y las Polares.

Por cierto, este modelo también es una simplificación y por ello debe completarse al menos con las corrientes en chorro y la ZCIT o Zona de convergencia intertropical que veremos más abajo. Al margen quedan aún numerosos vientos locales como los Monzones, el Simoun, etc, de los que hablaremos en otro momento.

Pero volviendo al modelo de tres celdas (que se ve en la Figura 1), observamos que restringidas a las zonas de latitudes medias, las Células o celdas de Hadley se conservan esencialmente como ya las describimos en el post del lunes pasado, de modo que analizaremos aquí las otras dos.

Figura 1. Modelo de circulación de tres celdas.

Comencemos con las Celdas de Ferrel:

Estas células se complementan con las de Hadley, ya que de hecho, cuando el aire ascendente de estas últimas llega a niveles altos se enfría, y comienza un nuevo descenso. Al alcanzar la superficie- aproximadamente a los 30º de latitud tanto norte como sur, la masa de aire se separa en dos partes, una de las cuales permanece en el ciclo ya descrito, pero con un trayecto modificado por la fuerza de Coriolis, que da lugar a vientos del sudeste en el Hemisferio Sur, y del noreste en el Hemisferio Norte. Son los vientos Alisios, de muchísima importancia por su permanencia y regularidad.

Como adelantamos más arriba, hay otra parte del aire descendente de las celdas Hadley que, en lugar de permanecer en ese circuito, se mueve hacia los Polos. Nuevamente la fracción de aire de esta celda se desvía según Coriolis, de modo que entre las latitudes de 30º y 60º, generan vientos del noreste en el Hemisferio Sur y del sudoeste en el Hemisferio Norte, tal como se ve en la figura 1.

Celdas Polares:

En las regiones polares el aire frío desciende con la típica desviación de Coriolis, es decir hacia la izquierda en el hemisferio sur y hacia la derecha en el norte, creando así sendos circuitos de vientos del sudeste y el noroeste respectivamente.

Al alejarse de los polos, el aire absorbe calor, tornándose más liviano y tendiendo a ascender aproximadamente a los 60º de latitud N y S. En los niveles superiores de la atmósfera, se divide de modo similar a lo mencionado para las celdas de Ferrel. Una parte cierra el ciclo, retornando a los polos, donde vuelve a bajar por su enfriamiento y consecuente aumento de densidad.

La otra porción se dirige hacia el ecuador antes de descender a latitudes aproximadas de 30º, mezclándose con el aire ecuatorial.

Debido a la divergencia de los ciclos alrededor de los 60º de latitud, se desarrollan depresiones que favorecen el flujo de calor entre las latitudes medias y altas. Esa zona se conoce como el Cinturón de Bajas Migratorias, que generalmente se dirigen hacia el este.

Entre los 30º y 60º de latitud, en ambos hemisferios, la convergencia de las zonas subsidentes tanto de las celdas de Hadley como de Ferrel, genera una franja de altas presiones, que a su vez dan lugar a los Anticiclones Semipermanentes, que casi siempre ocupan áreas oceánicas.

¿Qué es la zona de convergencia intertropical?

Más arriba mencionamos a los vientos Alisios, los cuales convergen desde ambos hemisferios en la superficie terrestre. Allí donde se encuentran, dan origen a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) que se mueve al norte o al sur del ecuador según cuál sea la temporada estival en cada hemisferio.

Es en esta franja planetaria donde se generan las perturbaciones tropicales, sean ellas depresiones tropicales, tormentas tropicales o eventualmente huracanes y ciclones.

¿Qué son las corrientes en chorro o jet?

Las corrientes en chorro o jet son las que se visualizan en la figura que ilustra el post, y se trata de vientos del oeste a los que también se conoce como westerlies, que tienen lugar tanto en el hemisferio norte como en el sur.

Su recorrido es normalmente sinuoso, y se mueven en un rango de altura que va de los 7 a 10 km hasta los 10 a 13 km sobre el nivel del mar.

Son corrientes de aire que normalmente circulan a lo largo de varios miles de kilómetros, en una franja de varios centenares de kilómetros de ancho y pocos kilómetros de espesor.

Deben su existencia a una combinación de la fuerza de Coriolis y el calentamiento atmosférico debido a la radiación solar, en zonas de contacto entre masas de aire con diferencias significativas de temperatura.

Antes de cerrar este post, es indispensable señalar que todo lo referido a la circulación atmosférica planetaria es vital para definir el clima, pero en ningún caso alcanza por sí mismo, ya que al menos otro gran circuito, como es la circulación oceánica, tiene enorme incidencia. Y hay otros factores que iremos viendo también.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post fue tomada de un curso de divulgación sobre «Eventos climáticos a escala global», cuyo autor es Horacio Sarochar, y fue publicado por la Secretaría de Difusión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata.

Aguas termales en el noroeste de la Provincia de Córdoba, paraje El Quicho.

Hace más de un año les comenté del nacimiento de un emprendimiento de dos de mis ex alumnos. Pues bien, hoy, pasado el tiempo, sigo en contacto con ellos, y creo que las conclusiones de algunos de sus trabajos merecen ser compartidas por la utilidad que pueden prestar.

Hace más de un año les comenté del nacimiento de un emprendimiento de dos de mis ex alumnos. Pues bien, hoy, pasado el tiempo, sigo en contacto con ellos, y creo que las conclusiones de algunos de sus trabajos merecen ser compartidas por la utilidad que pueden prestar.

Por supuesto, como mis posts de los lunes son siempre de mi autoría para seguir el mismo criterio, estoy generando un nuevo texto, que incluye (además de mi propia producción) muchos datos tomados del trabajo original de Maestri y Guidici, de 2015, que se desarrolló en el marco de un proyecto de La Fundación del Banco de la Provincia de Córdoba, denominado «Estudio para el Desarrollo Económico del Noroeste de La provincia de Córdoba». Dicho material puede encontrarse en el link que he dejado más arriba.

¿Qué es El Quicho y dónde se encuentra?

A los seguidores del blog, este nombre les puede sonar, porque lo mencioné alguna vez entre las zonas termales de Argentina, pero hoy hablaremos bastante más sobre él.

Pero empecemos por el nombre mismo, cuyo significado no me resultó sencillo encontrar, y cuya búsqueda me condujo por varias vertientes distintas.

- Algunas referencias sencillamente lo registran como un nombre propio para persona, sin aclarar su significado.

- Una versión sin aclaración sobre la etimología, define a quicho como «lugar de reunión».

- En el diccionario quechua, las dos palabras más parecidas que encontré son Kicha (abertura) y kichay (abrir o destapar). Este significado podría relacionarse con la explotación de las aguas termales, si no fuera por el pequeño detalle de que el paraje porta el nombre mucho antes de la primera perforación que se conoce.

- En mapuche la palabra que más se le parece es quillén, que significa hermoso, y que sería una bonita opción, si no fuera por el hecho de que los mapuches no habitaron esta zona.

Ustedes elijan la posibilidad que mejor les cuadre, antes de registrar los siguientes datos. El paraje El Quicho fue incorporado al ejido urbano de Serrezuela en el S. XX. Serrezuela, a su vez, es una localidad del departamento Cruz del Eje, en el nororeste de la provincia argentina de Córdoba, muy próxima al límite con La Rioja, y distante 198 km de Córdoba capital.

- zona de las Sierras Chicas, con las localidades de Villa Giardino y Capilla del Monte como sus principlaes exponentes,

- zona de Traslasierra, con El Quicho, Serrezuela y Piedrita Blanca y

- en la llanura cordobesa, con las zonas de San Basilio, Gral. Soler y La Carlota, entre otras.

El paraje El Quicho en particular, se ubica en el ámbito de las Salinas Grandes enmarcadas por el extremo norte de tres cordones montañosos; Sierras Chicas, Sierras Grandes y Sierras de Pocho-Guasapampa y Coro. El terreno tiene un ligero basculamiento hacia el norte-noroeste.

¿Por qué es de interés conocer los resultados de los sondeos en esta área?

Porque como señalé más arriba el estudio de la zona apunta a establecer las condiciones naturales que deben respetarse en un proyecto de desarrollo económico alineado con las posibilidades reales del área; y porque la explotación turística relacionada con el termalismo parece muy promisoria, según veremos más abajo.

¿Qué antecedentes se reconocen en la región?

El área estudiada se ubica en las Sierras Pampeanas Orientales, donde el basamento consiste en complejos metamórficos e ígneos del Cámbrico Inferior intruidos por granitoides cámbricos, ordovícicos y devónicos. Existen afloramientos locales de una extendida secuencia fluvio-lacustre carbónico-pérmica, y una cubierta de sedimentos continentales del Cretácico, Terciario y Cuaternario que ocupa la mayor parte de los valles y áreas intermontanas.

El bolsón de las Salinas Grandes corresponde a una extensa depresión tectónica intermontana, cerrando una cuenca endorreica en la que drenan las aguas de las sierras aledañas.

Las escasas precipitaciones (medias anuales de entre 300 y 500 mm), los vientos secos y fuertes, la gran evapotranspiración (más de 1.000 mm/a) y las elevadas temperaturas (medias anuales de 18,9 a 20,5°C) hacen de las Salinas Grandes una gran cuenca evaporítica en la que se depositan sales de diversa composición.

En el año 1987, la Dirección Provincial de Hidráulica realizó una perforación cuyo objetivo era alcanzar el agua para abastecer al establecimiento educativo rural Rubén Darío, ubicado en el paraje «El Quicho». Esa perforación llegó – a los 210 metros de profundidad- a un acuífero de aguas mesotermales que al momento de la perforación presentaban una temperatura cercana a los 40°C, y una presión de surgencia que alcanzó los 10 metros de altura sobre el terreno. El caudal original medido por la DPH fue de ~140 mil l/h .

La perforación de «El Quicho» fue entubada hasta los 223,6 m de profundidad y cementada hasta los 190. Se colocaron filtros o rejillas con aberturas de 2 mm entre los -204 y -220 metros, captando así la capa acuífera termal que surge en la superficie, y donde se vierte continuamente agua que es usada por los lugareños para diferentes fines.

¿Qué pudo establecerse en el informe de Maestri y Guidici?

- La perforación de El Quicho corresponde a un pozo surgente, que lleva más de 25 años vertiendo sus aguas termales las 24 horas del día, sin control alguno porque la válvula exclusa no funciona.

- El caudal actual aforado en la surgente de «El Quicho» es de aproximadamente ~60.000 l/h, con una temperatura promedio de 38,5°C, pH de 8,5 y conductividad de 10,08 mS/cm.

- El agua termal surgente de «El Quicho» ha sido clasificada como mesotermal y clorurada-sódica probablemente como resultado de la disolución de materiales evaporíticos como yeso o halita, presentes en los depósitos terciarios.

- Es notable la disminución en el caudal surgente aforado desde el inicio de la perforación en 1987 (Q= ~140000 l/h), hasta el presente (Q= ~60000 l/h), muy posiblemente debido al flujo continuo señalado antes, o al desgaste de los materiales en la obra de captación (rejillas y filtros, engravillado), o a la posición y el estado de la válvula exclusa, todo lo que podría estar bloqueando de alguna manera el paso del agua.

- Respecto a la calidad del agua termal surgente se concluye que el agua NO es apta para consumo humano, por los altos valores hallados de cloruros, sulfatos y residuos totales. Tampoco es utilizable para riego, salvo para cultivos tolerantes a esas condiciones de salinidad. El agua podría ser apta para consumo de ciertos animales, dependiendo de la especie y edad involucrada.

- Podría sí usarse con fines turístico-terapéuticos, por sus efectos mecánicos, térmicos, y psicológicos.

- Los últimos estudios geoeléctricos realizados en los parajes de «El Chacho» y «El Quicho», además de la recopilación y análisis de antecedentes y datos de las perforaciones existentes en el área (El Quicho, El Chacho, JOJO I, La Salada) apuntan a la existencia de una relación areal entre las capas acuíferas termales captadas por las diferentes perforaciones citadas anteriormente y las profundidades a las que éstas se encuentran

- Las aguas captadas en las perforaciones mencionadas en el ítem anterior tienen similares características en cuanto a salinidad y temperatura. Esta información es valiosa a la hora de explorar nuevos puntos para explotación de acuíferos termales.

- Los estudios isotópicos (isotopía dD y d18O) de las aguas termales de El Quicho, indican un origen meteórico para el agua que alimenta al acuífero termal. La zona de recarga neta regional sería el ámbito pedemontano.

- El origen del termalismo en El Quicho podría deberse a: a) gradientes ligeramente anómalos producto del adelgazamiento cortical en la extensión cretácica; b) circulación profunda del agua meteórica a través de fallas terciarias; c) existencia de paleo fuentes termales asociadas con el volcanismo cenozoico de la región o d) calentamiento de las aguas subterráneas profundas debido al contacto prolongado con rocas graníticas del basamento con alto contenido de U, Th y K que pueden producir localmente calor interno de origen radiogénico.

Personalmente, y ya por fuera de la conclusiones del informe, me inclino a pensar en la convergencia de dos o más de estas causas.

¿Qué podría agregarse?

En el informe que estoy comentándoles, de Maestri y Guidici, se recomiendan algunos puntos en los que coincido ampliamente, por lo cual se los resumo a continuación:

- Para evitar la sobreexplotación del acuífero, que podrÃí conducir a su agotamiento, es imperioso estimar su volumen de reserva.

- Se recomienda también quitar la válvula exclusa vieja del caño lateral y colocar un nuevo sistema de válvulas acorde a la presión del agua, para poder regular el caudal explotado.

- Es importante el monitoreo de los parámetros de calidad, reserva y producción.

- De realizarse una nueva perforación en el paraje El Quicho, se considera que sería adecuado repetir el diseño de la actual, pero utilizando caños «encamisados» adecuados para la alta salinidad del agua, y asegurando un correcto aislamiento con cemento adecuado, también resistente a la sal, desde la capa a explotar hasta la superficie, e instalar un sistema de válvulas conveniente, para evitar los problemas de incrustación de sales y su consecuente atascamiento.

- Acompañando al monitoreo del agua termal, se recomienda un plan de monitoreo de la calidad del suelo y la calidad del agua del acuífero libre en el área.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del blog mencionado arriba.

Alertas volcánicas con motivo de la actividad en el volcán Copahue.

Gracias a los buenos oficios de mi colega, Marcelo Dalponte, ha llegado a mis manos, para compartir con ustedes, la cartilla de alertas volcánicas del Sernageomin (Servicio Geológico Minero chileno), que ilustra el post y que les recomiendo ver en detalle.

Gracias a los buenos oficios de mi colega, Marcelo Dalponte, ha llegado a mis manos, para compartir con ustedes, la cartilla de alertas volcánicas del Sernageomin (Servicio Geológico Minero chileno), que ilustra el post y que les recomiendo ver en detalle.

De paso les cuento un poco sobre el volcán Copahue que hoy se encuentra en alerta amarilla.

¿Dónde queda el volcán Copahue?

El volcán Copahue se encuentra en la zona limítrofe entre Chile y Argentina, afectada por la dinámica de contacto entre las placas Sudamericana y de Nazca, que como ya he explicado otras veces implica una subducción responsable tanto de actividad sísmica como volcánica, ambas muy habituales e intensas.

El nombre del volcán se origina en la lengua mapuche, en la cual ko, significa «agua»; pa, designa al «azufre»; y we, quiere decir «lugar». En definitiva, Copahue es «el lugar de las aguas sulfurosas», en clara alusión a las aguas termales de la zona.

¿Qué tipo de volcán es, y cuándo se han registrado las erupciones más recientes?

Se trata de un estratovolcán activo, con numerosas erupciones recientes, entre las que se pueden mencionar las de 2012, 2013, 2014 y 2015, ninguna de las cuales superó la alerta naranja, ya que casi siempre se trató de emisiones de columnas de materiales muy finos expulsados sin excesiva violencia y a gran altura. Siempre estuvieron precedidas por enjambres sísmicos de intensidad entre 2 y 4 o 5 grados Mercali.

¿Qué más puede decirse de este volcán?

Lo más importante, es que genera permanentemente fenómenos conocidos como «postvolcánicos», del tipo de las fumarolas, lo que da lugar a la explotación turística de sus fuentes de aguas termales, en la zona circundante al Lago Caviahue, y en la localidad de Copahue, aprovechamiento que tiene ya más de 100 años.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

¿Vemos nacer a un dinosaurio?

Cuando Pulpo y Dayana viajan, siempre encuentran regalos muy especiales para mí. En este caso, trajeron de USA un juguete extraordinario. Y como me parece super especial, quiero compartir la experiencia con ustedes.

Cuando Pulpo y Dayana viajan, siempre encuentran regalos muy especiales para mí. En este caso, trajeron de USA un juguete extraordinario. Y como me parece super especial, quiero compartir la experiencia con ustedes.

Se trata de un «huevo de dinosaurio» (obviamente un artefacto, no me confundan con Susana Jiménez), diseñado para dar nacimiento al dino, luego de algunos días en remojo.

Me pareció genial la idea de presentarles este viernes el juguete en su forma original, con su caja y las indicaciones impresas, que básicamente señalan que el huevo debe ser colocado en agua y esperar de 24 a 72 horas para ver el «nacimiento y crecimiento» de nuestro nuevo bebé.

La foto del huevo, tiene el estuche de una cámara para tener idea de escala. En cuanto a las especificaciones, el juguetito se llama Ginormus Hatchin Grow Dino, y es fabricado por Toysmith, para niños de más de 5 años, así que yo ya puedo usarlo 😀 .

El próximo viernes lo pondremos en agua juntos, yo personalmente, y ustedes a través de mis fotos en el post.

Y luego, compartiremos la llegada del bebé, en fotos o video, según que cuando ocurra yo esté filmando o no. ¿Les gusta el jueguito a compartir? Si es así, no falten a las citas de los próximos viernes.

Un abrazo, Graciela.

Un abrazo, Graciela.

Las 14 preguntas frecuentes sobre los estudios de suelos. Parte 1.

Después de haberles explicado qué es un estudio de suelo, cosa que les recomiendo ir a leer antes de introducirse en este post, parecen haber quedado algunas preguntas pendientes, y a ellas intentaré dar respuesta en esta nueva entrada, que está dividida en dos partes por su extensión.

Después de haberles explicado qué es un estudio de suelo, cosa que les recomiendo ir a leer antes de introducirse en este post, parecen haber quedado algunas preguntas pendientes, y a ellas intentaré dar respuesta en esta nueva entrada, que está dividida en dos partes por su extensión.

1. ¿Cada estudio geotécnico corresponde a una sola obra?

Esencialmente sí, ya que cada comitente procura abaratar sus costos, con lo cual contrata el menor número posible de sondeos y análisis, los cuales serán suficientes para representar bien las condiciones, y eventuales variaciones de las mismas, en el espacio que ocupará su obra, pero no mucho más allá.

2. ¿ Si mi vecino hizo un estudio, puedo usarlo de referencia?

Depende el sentido que le demos al término «referencia». Si se lo entiende como una orientación para planificar o proyectar la obra, puede ser útil intentar conocer todo el material informativo de que se pueda disponer, como antecedentes para el propio estudio a realizar. Pero suponer que se puede construir con sólo esa información es riesgoso, por lo que señalé en la respuesta anterior.

Por otra parte, eso dependerá del emplazamiento de la obra, porque ya son muchos los municipios en el mundo que no autorizan ni siquiera pequeñas casas familiares sin el estudio de suelo correspondiente.

3. Si mi plan es construir de acá a 5 años, ¿me conviene hacer el estudio ahora?

Esa pregunta podría ser difícil de responder porque tiene muchos aspectos a considerar, y según que sean todos tenidos en cuenta o no, la respuesta será afirmativa o negativa.

La mayoría de los profesionales darán la respuesta obvia: no hay problema, porque las cualidades mecánicas del suelo no cambiarán en tan poco tiempo, pero…

…las condiciones del contexto sí pueden cambiar, por ejemplo, si intervenciones urbanas en las inmediaciones han cambiado los drenajes, o si se han instalado emprendimientos contaminantes, factores que un estudio de suelo completo y bien realizado analiza en el ítem Geología y Geomorfología, tal como habrán visto en el post que he linkeado más arriba.

También puede suceder que las técnicas de sondeos varíen en el plazo de cinco años, ya sea por arrojar resultados más exactos, o por abaratarse los costos. En otras palabras, si se quiere efectuar una especie de «plan de ahorro», tal vez convenga más pensar en términos de acopio de materiales, cuando se piensa en tiempos tan prolongados. Personalmente creo que más allá de los dos años, siempre puede haber sorpresas, sobre todo en países como el nuestro donde las regulaciones nunca son claras y cambian permanentemente. A lo mejor en cinco años los estudios de suelo tengan que incluir el ADN de los geólogos actuantes, o los nombres completos de todas sus mascotas para ser válidos. Aquí nunca se sabe 😀

4. ¿Caducan los Estudios de suelo? ¿cuántos años de validez tienen?

Si bien los estudios de suelo no tienen «fecha de vencimiento», no recomiendo hacerlos con excesiva anticipación (un lustro o más, por ejemplo), por las razones que más arriba he explicado.

Ahora bien, si una persona que alguna vez tuvo intención de construir contrató un estudio de suelo, tiene el informe final, y luego desistió de su propósito y pone en venta el terreno, el comprador puede hacer uso de esa información, evitando repetir el trabajo, siempre y cuando no haya habido ningún cambio en las condiciones generales (un hundimiento, por ejemplo) fácilmente observables.

5. ¿Se pueden hacer estudios de suelo en construcciones ya existentes?

Eso no tendría mucha lógica, puesto que el objetivo principal de un estudio de suelo es definir las estrategias de construcción precisamente. Y se estaría llegando tarde para esos fines.

Salvo que se trate de un terreno aledaño a construcciones preexistentes, donde se pretende hacer ampliaciones; o bien se trate de un peritaje para una situación judicial donde se plantea demandar a una empresa constructora, o se intente remediar una situación de daño ya acontecido.

Podría haber otras situaciones muy particulares en las que un estudio de suelo sea requerido en lotes con construcciones ya instaladas, pero no es lo corriente.

6. ¿Quiero hacer una pileta al fondo de mi lote, tengo que hacer un estudio de suelo?

Si el lote ya cuenta con el estudio requerido para la construcción de la vivienda misma, no es necesario, pero si no se hizo previamente, es una buena oportunidad para salvar la omisión y evitar sorpresas desagradables.

7. ¿Se puede hacer un estudio de suelo antes de comprar un terreno?

Solamente si existiera algún país en el mundo -de lo cual no tengo noticias- en el que las inmobiliarias y propietarios de lotes estén obligados a dar a conocer esa información a los potenciales compradores, tal cosa sería posible.

Obviamente tal legislación sería un bonito detalle (y de paso lo sugiero), pero mientras no exista, no creo que haya manera legal de meter un equipo profesional o técnico a realizar sondeos en propiedades ajenas.

Lo que sí suele hacerse es consultar a los futuros vecinos, ya propietarios, si cuentan con esa información, al menos como orientación para no comprar donde se hayan detectado problemas serios. Pero siempre será una cuestión de confianza, ya que uno nunca sabrá si alguien está o no ocultando algunos detalles de interés.

Hasta aquí la primera parte. El próximo lunes responderé las siguientes preguntas:

8. ¿Cómo puedo asegurarme de que realmente se está realizando el estudio correctamente?

9. ¿Existen grandes diferencias entre las empresas que brindan el servicio?

10. ¿Puedo exigir algunas especificaciones determinadas para que el estudio esté realmente bien hecho?

11. ¿Es lo mismo un Estudio de suelo que un Estudio geotécnico?

12. ¿En qué medida los costos de la construcción son impactados por el estudio de suelo?

13. ¿Cuánto cuesta un estudio de suelo?

14. ¿Cuál es el valor intrínseco de un estudio de suelo?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto corresponde a un estudio realizado por la empresa Geoestudios, de mis ex alumnos, Pablo y Elisa.