Archivo de la categoría ‘Geología en la vida cotidiana’

Webinario «No más fuegos artificiales»

Hoy comparto con ustedes una experiencia muy gratificante que tuvo lugar el 5 de enero próximo pasado. Los que me conocen saben que hace muchos años vengo haciendo campañas muy solitarias contra el uso de la pirotecnia, pero a raíz de un viejo post en este blog, Alan Mackern, de COANIQUEM (Corporación de Ayuda al Niño Quemado) institución sumamente solidaria y prestigiosa de Chile, se comunicó conmigo para invitarme a ser panelista en el Webinar que les estoy presentando.

Los invito a verlo, y les prometo subir las otras reuniones del mismo proyecto en sendos posts de los días viernes, al tiempo que los invito a firmar el manifiesto del que se habla al final del video. Les aclaro que el video es largo, pero después de mi propia participación, hay otros dos profesionales (una veterinaria y un publicista) que abordan el tema desde puntos de vista totalmente diferentes, y cuyas disertaciones no tienen desperdicio. Les sugiero verlo todo, aunque hay 5 minutos de espera al comienzo para dar tiempo a la llegada del público virtual. Son los únicos momentos que pueden saltearse, si ustedes son de los impacientes que no saben disfrutar un momento de reposo y buena música.

Un abrazo y hasta el próximo miércoles. Graciela.

Otro año desde el terremoto de San Juan, Argentina de 1944

El 15 de enero se recuerda un nuevo año desde la ocurrencia del luctuoso terremoto de la Provincia de San Juan, Argentina, y hoy intentaremos una explicación científica del evento.

El 15 de enero se recuerda un nuevo año desde la ocurrencia del luctuoso terremoto de la Provincia de San Juan, Argentina, y hoy intentaremos una explicación científica del evento.

¿Cuándo, cómo y dónde ocurrió el terremoto?

Como expresé en la introducción, el sismo tuvo lugar el 15 de enero, en el año 1944, a las 20 horas y 52 minutos.

Su epicentro se localizó en las proximidades de la localidad de La Laja, Departamento Albardón, ubicada a unos 25 km al norte de la capital provincial sanjuanina, con coordenadas 31º 45′ S y 68º 30′ W, a una altura de 680 msnm, y en el marco del piedemonte suroriental de la sierra de Villicum,

El hipocentro se ubicó según los cálculos actuales a una profundidad de entre 11 y 16 km, es decir que buena parte de la violencia manifestada en superficie tuvo que ver con ese carácter tan somero.

Su magnitud Richter fue de 7,4 y la intensidad según la escala de Mercalli modificada se estipuló en IX grados.

Cabe recordar que San Juan se encuentra emplazada en la región de más alta sismicidad del país, estimándose que ocurren al menos dos terremotos de gran magnitud (superior a 7) en cada siglo, aunque en el último sucedieron tres: el de 1944, considerado el más destructivo en la historia registrada de Argentina, el de 1952 y el de 1977.

¿Qué efectos principales tuvo?

Según las fuentes consultadas el número estimado de víctimas humanas varía entre 5.000 y 10.000, o hasta 15.000. No obstante, un cálculo confiable podría ubicar el número en 8.000.

Respecto a las construcciones, se considera que el 80% sufrió una destrucción parcial o total. Esto tuvo que ver, no sólo con la violencia del evento, sino también con la relativa precariedad de las edificaciones, en general muy anteriores al conocimiento de los principios más básicos de la construcción sismorresistente.

¿Cuál es el marco geológico de la zona afectada?

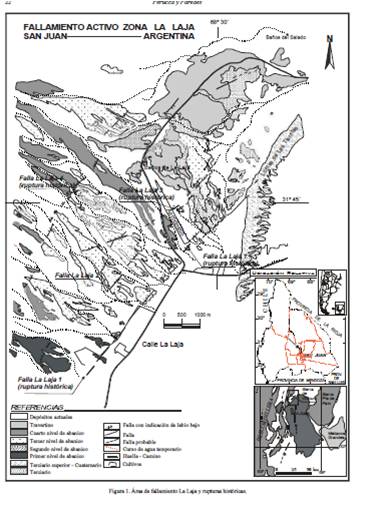

Desde hace décadas, se considera que la zona de fracturación de La Laja está dentro del Sistema de Fallamiento Cuaternario de la Precordillera Oriental, típicamente formado por un sistema de fallas con rumbo submeridional, de carácter inverso y superficialmente de bajo ángulo. Se trata de fallamientos paralelos o subparalelas, con buzamiento al este.

Estas estructuras generan un cabalgamiento de sedimentitas continentales terciarias sobre depósitos aluviales y travertinos del Cuaternario. Las escarpas resultantes presentan su cara libre hacia el oeste y alturas que cubren un rango de entre pocos centímetros hasta decenas de metros.

La zona del sismo presenta cuatro fallas principales, todas denominadas La Laja, y numeradas de 1 a 4, en dirección desde el este al oeste.

¿Cuál fue la explicación clásica?

En su momento, se atribuyó todo el desplazamiento y la ruptura causantes del sismo a la falla La Laja 1, o La Laja a secas, que como dijimos es inversa, buzante al este con bajo ángulo en superficie. Allí se estableció un desplazamiento vertical máximo de 0,60 m y una longitud de ruptura máxima de 8 km.

No obstante, más adelante quedó demostrado que esa explicación no es compatible con los resultados de aplicar relaciones empíricas desarrolladas con posterioridad por diversos autores como Slemmons en 1974, Matsuda en 1977, o Wells y Coppersmith en 1994, para un sismo de M=7,4 generado en una falla inversa.

¿Qué se estableció con la aplicación de nuevas mediciones?

Perucca y Paredes, en el trabajo que se cita más abajo, realizaron una minuciosa revisión en terreno de las otras fallas cercanas, estableciendo que las denominadas La Laja 2, 3 y 4 también se reactivaron durante el sismo de 1944 y que casi con seguridad, la energía liberada en ese evento, se repartió entre las cuatro fallas.

Entre las evidencias que mencionan, se cuentan escarpas de pocos centímetros, grietas con vegetación, vegetación alineada y pequeños barreales de falla, todo lo cual se ha conservado por la aridez y bajo potencial erosivo de la región afectada.

Los mismos autores aplicaron las relaciones empíricas para falla inversa mencionados más arriba, y obtuvieron resultados de magnitud máxima probable para un sismo, siempre inferiores a siete.

Para alcanzar la magnitud de 7, 4, que se registró el 15 de enero de 1944, tanto los desplazamientos máximos, como las longitudes máximas de ruptura, deberían haber sido notablemente superiores a los registrados de manera efectiva.

En cambio, al aplicar la sumatoria de los distintos tramos de falla correspondientes a La Laja 1, La Laja 2, La Laja 3 y La Laja 4, que son paralelos entre sí, se alcanza la magnitud y también las características registradas en el sismo ocurrido en 1944.

Reconocer estos comportamientos es de suma importancia para delimitar de manera confiable las áreas de riesgo y para sentar las bases de una adecuada planificación urbana.

En los hechos, la zona urbanizada del departamento Albardón se viene expandiendo precisamente hacia el norte, donde se encuentran las fallas activas.

Los análisis en suma, no pueden simplificarse hasta el extremo de considerar que un evento de gran magnitud responde al corrimiento de una única falla. Si el sistema en su totalidad no se tiene en cuenta, siempre se obtendrán valores inferiores a los del riesgo real.

Bibliografía consultada:

Perucca,L.P., y Paredes, J.de D. 2003. Fallamiento cuaternario en la zona de La Laja y su relación con el terremoto de 1944, Departamento Albardón, San Juan, Argentina. . Revista Mexicana de Ciencias Geológicas 2003, 20(1)

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del trabajo mencionado en la bibliografía.

Las Cuadrántidas entre el 1 y el 5 de enero.

Ya antes les he explicado acerca de las «Gemínidas» y sobre los meteoritos en general. Les recomiendo ir a leer los posts que he linkeado para comprender la noticia de hoy.

Esta vez se trata de un evento de alta actividad (120 acontecimientos por hora aproximadamente), que ocurre todos los años entre el 1 y el 5 de Enero, con un pico máximo durante la noche del 3 de enero.

En este caso la «lluvia de estrellas» se produce porque la órbita de la Tierra pasa a través de restos dejados por la disgregación del cometa C/1490 Y1, descubierto hace 500 años.

La mayoría de los restos son partículas del tamaño de un grano de arena, y todo el evento es mucho más visible en el Hemisferio Norte, especialmente con cielo despejado y noche oscura, sin luna llena, y con el horizonte libre de obstáculos.

14 de Diciembre: eclipse solar

El próximo día 14 de Diciembre de 2020 a las 16:14:39 horas UTC tendrá lugar un eclipse total de Sol, que será visible principalmente desde Chile y Argentina.

Si bien, pronto les escribiré todo un post al respecto, conviene recordar que este evento ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra sobre una zona de la última, donde es visible el fenómeno.

Aunque los eclipses ocurren cada uno o dos años, sólo vuelven a ser observables en su plenitud en el mismo lugar geográfico en lapsos que rondan los 300 años.

Es importante recordar que es muy peligroso mirar el acontecimiento sin la debida protección, pues puede provocar daños irreversibles en los ojos.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

El terremoto de Turquía

Tomado del USGS

Luego de algunos eventos precursores, se produjo finalmente un fuerte sismo en la zona oeste de Turquía, y de eso hablaremos ahora.

¿Cuándo y dónde se produjo el sismo?

Según lo informa la prensa, el evento tuvo lugar el día viernes 30 de Octubre de 2020 a las 15:14:56 hora local según el sistema UTC.

La posición del sismo es en la zona occidental de Turquía, siendo Ázdere, en Izmir -distante 32,9 km del epicentro– la localidad más próxima en ese país. No obstante, es la población de Kokkári, en la isla griega de Samos en el Mar Egeo, la que se encuentra más cerca, a una distancia de 8.2 km hacia el noroeste.

Son las coordenadas geográficas: 37,836° latitud N y 26,831° longitud E, y la profundidad del hipocentro se estimó en 10 km, lo cual explica en parte la intensidad, ya que se trata de un terremoto somero.

La magnitud informada en el último análisis fue 7.

¿Qué daños informa la prensa?

Si bien es todavía muy pronto para una evaluación completa, se sabe ya que se han registrado al menos cuatro muertes de seres humanos en Turquía, y unos 120 heridos. Se derrumbaron también varios edificios de Izmir. En Samos, si bien hubo numerosos daños, sólo se informaron cuatro heridos.

¿Cuál es el contexto geológico?

El espacio correspondiente al Mar Mediterráneo está afectado por la convergencia entre dos placas tectónicas mayores: la de África que se mueve hacia el norte a una velocidad aproximada de entre 4 y 10 mm por año, y la de Eurasia, situación que constituye por la presencia próxima de otras placas menores, una zona de contacto bastante compleja.

El inicio de la convergencia se habría producido con el cierre del Mar de Tethis, (antecedente del Mediterráneo) hace alrededor de 50 millones de años.

Precisamente dentro del complejo sistema del contacto convergente, se halla la zona de fractura de Anatolia, al oeste de Turquía, lo cual provoca gran sismicidad local.

¿Qué característica especial puede añadirse?

Lógicamente, al afectar el movimiento de las placas a una zona mayormente marina, son comunes los tsunamis, tal como ocurrió en esta oportunidad, y es una de las razones por las cuales todavía se deben seguir evaluando los daños, tal como señalé más arriba.

¿Qué cabe esperar ahora?

Como lo he dicho ya tantas veces, deben reacomodarse las placas que se han movilizado repentinamente en esta ocasión, hasta encontrar una nueva posición de relativo equilibrio. Eso se notará seguramente en nuevos movimientos menores a lo largo de ambas costas mediterráneas, y probablemente también en el norte de la Península Arábiga, y hasta en la India. Pero no hay necesidad de alarmarse porque no cabe esperar magnitudes tan elevadas de aquí en adelante, pues gran parte de la energía ya ha sido liberada.

Un abrazo y hasta el lunes, Graciela

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.