Archivo de la categoría ‘Geología en la vida cotidiana’

Un ecosistema muy valioso en Norteamérica: The Great Plains (las Grandes Planicies)

Este post está dedicado a una de las ecorregiones más interesantes desde un punto de vista ambiental y de producción de recursos que existe en el planeta. Creo que servirá además para relacionarlo con otros temas que vendrán más adelante o que hemos visto desde otro ángulo.

Este post está dedicado a una de las ecorregiones más interesantes desde un punto de vista ambiental y de producción de recursos que existe en el planeta. Creo que servirá además para relacionarlo con otros temas que vendrán más adelante o que hemos visto desde otro ángulo.

¿A qué se refiere la expresión Great Plains?

El nombre Great Plains alude a una vasta extensión del territorio norteamericano, cuya topografía es dominantemente plana, cubierta de estepas y pasturas al oeste del Río Mississipi y al este de las Rocallosas, excediendo los límites políticos entre Canadá y Estados Unidos.

El primer europeo que según las crónicas visitó la zona, fue Francisco Vázquez de Coronado, en el año 1540, en su trayecto en búsqueda del mítico Reino de Cibola, con sus siete ciudades de oro. Por supuesto, ese reino no existía, pero la descripción de Coronado quitaba igualmente el aliento por la vastedad del territorio, y sus características tan diferentes a todo lo conocido en Europa. No se trataba de costas, ni de bosques, ni de montañas, ni de desiertos, sino de un enorme «vacío» sin fin ocupado por una vegetación baja y también novedosa, según lo interpretaron los habitantes de origen europeo. Y esa visión nacida del puro desconocimiento permaneció al menos hasta fines del siglo XIX, cuando al fin se descubrió su enorme potencial para la agricultura y sobre todo para una ganadería extensiva, sustentada por las pasturas naturales.

El desconocimiento inicial era tal, que no existía en inglés ni en español una palabra para designar ese paisaje, de modo que se tomó del francés el termino «prairie», que significa en realidad campo o prado (del latín pratum) y que permaneció en el inglés sin alteraciones, mientras que al castellano se tradujo como pradera, aunque en lugares como Argentina se designan esos ecosistemas como «pampas».

¿Cuál es su ubicación geográfica?

Puede decirse que su posición es central en el continente, con los límites ya señalados al este y oeste. Su límite norte está constituido por los bosques boreales de Alberta, Sakastchewan y Manitoba en Canadá, y el sur está definido por los desiertos del sudoeste norteamericano.

Este territorio abarca los estados de Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur en su totalidad; partes de Colorado, Kansas, Missouri, Montana, Nuevo México, Oklahoma, Texas, y Wyoming; y las partes más meridionales de los ya mencionados territorios de Alberta, Saskatchewan, y Manitoba, hasta donde hacen su aparición los bosques.

¿Qué características generales tienen las Grandes Planicies estadounidenses?

Esta unidad afecta una forma que recuerda vagamente un triángulo con su vértice al este, una base de 2.400 km de longitud, y un ancho de entre 600 y 1.100 km, que se alcanzan en el ápice del triángulo teórico. Pero no se trata de una superficie plana, sino que tiene también su expresión vertical, con cambios de relieve, que va en descenso desde el oeste- donde alcanza hasta 1.700 msnm- hacia el este donde apenas alcanza algunos cientos de metros sobre el mismo nivel. La pendiente es muy gradual y de perfil prácticamente plano.

En el Atlas Ambiental Norteamericano, editado por la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), más conocido como NAFTA por sus siglas en inglés (North American Free Trade Agreement); las Grandes Planicies se definen como una ecorregión en que dominan praderas con pasturas naturales, y su flora y fauna silvestre asociadas.

A su vez, el Servicio Geológico de Estados Unidos, (USGS) lo define como una unidad fisiográfica, que sobreyace a estratos sedimentarios aproximadamente horizontales, resultantes de la depositación de materiales que durante millones de años han sido erodados desde las Montañas Rocosas o Rocallosas a cuyos pies se presenta el extremo occidental de las planicies. No obstante, no debe imaginarse que las Grandes Planicies son totalmente homogéneas, sino que se encuentran interrumpidas por mesetas, escarpas abruptas, e incisiones de valles de origen fluvial, glacial o fluvioglacial. Todo eso, no obstante, no alcanza para cambiar la estructura general del paisaje, que sigue repondiendo bien a la denominación de llanura.

Por otra parte, mientras que el límite oeste se visualiza fácilmente por la presencia montañosa, hacia el este la frontera es muy difusa, ya que responde al trazo de la isohieta de 500 mm anuales.

¿Cómo se subdivide todo ese ecosistema?

Desde el punto de vista del sistema ambiental, el criterio dominante aplica una división en cinco sub-regiones, según su clima, vegetación y fauna, suelos y hasta topografía considerados en su conjunto:

- Praderas Templadas.

- Praderas Semiáridas del Centro-oeste.

- Praderas Semiáridas del Centro-sur.

- Planicies Costeras de Texas- Louisiana.

- Planicie Semiárida de Tamaulipas- Texas.

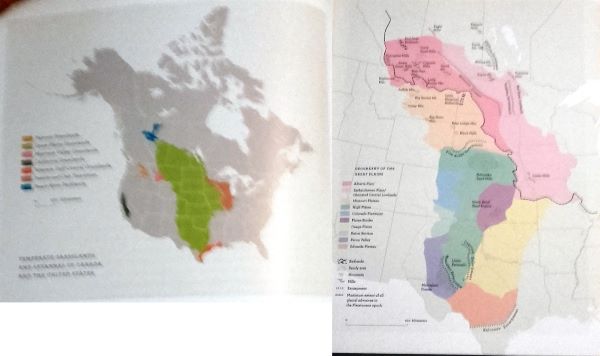

Desde el punto de vista más específicamente geológico, por lo cual voy a extenderme un poco más, el USGS ha generado otra división esencialmente fisiográfica, ilustrada en la imagen que encabeza el post. Según ese criterio las subunidades que componen las Great Plains y cuyo nombre en inglés conservo para respetar la toponimia, son:

- Alberta Plains. Rodeadas por el este por Saskatchewan, y por el oeste por Missouri Plateau, muestran un importante registro de los antiguos avances glaciarios: el material sedimentario específicamente glacial que se conoce como till, que no presenta selección y que simplemente quedó abandonado en el lugar al que había sido llevado por las lenguas de hielo en avance. Cuando los hielos se batieron en retirada, todo ese material que estaba inmerso en los cuerpos helados, simplemente se depositó formando una llanura característica. Los remanentes de la vieja superficie que fue arrasada y rebajada por los glaciares aparecen como montañas de cumbre plana, entre las que se mencionan Turtle Mountain, Wood Mountain y Cypress Hills.

- Saskatchewan Plain/ Glaciated Central Lowlands. Constituyen la porción norte del borde de la unidad de praderas. Como el nombe lo indica, presentan una fuerte impronta de la presencia de los antiguos glaciares, que en muchos casos proveyeron el material finamente dividido que se depositó luego en las colinas de loess (Loess Hills) del oeste de Iowa.

- Missouri Plateau. Abrazada por el este por Alberta Plains, al norte de High Plains y Colorado Piedmont y conformando el límite oeste de las Grandes Planicies, se encuentra esta subunidad, en la que sorprenden elevaciones montañosas como Black Hills, Crazy Mountains, y Bear Lodge; o picos como Big Snowy o Big Horn, que hacen de esta subunidad la más escarpada, y en la que también se encuentran paisajes tan áridos como Little Missouri Badlands.

- High Plains. Como el nombre lo indica, se trata de una altiplanicie que se extiende desde los estados de Nebraska y Colorado hasta la parte norte de Texas y Oklahoma. Está constituida por el remanente de una anterior cubierta sedimentaria de gran potencia que cubría toda la ecorregión hoy segmentada en estas subunidades. Se destacan como rasgos dignos de mención las Colinas de Arena de Nebraska (Nebraska Sand Hills) que extendiéndose por 62.000 km², se constituyen como el campo de dunas más extenso del hemisferio occidental. Los límites de las High Plains son acantilados que en algunos tramos incluyen la Escarpa de Mescalero al oeste, la Escarpa Pine-Ridge al norte, y la Escarpa Caprock, con sus estrías y formaciones convolutas al este.

- Colorado Piedmont. Es decir el piedemonte del Colorado, que es también parte del límite occidental de la Great Plains, y está en contacto con la altiplanicie por el este, con Raton Section por el sur y con Missouri Plateau por el norte. Lo conforman los amplios valles de los ríos Arkansas y South Platte, que en conjunto son responsables del rebajamiento del paisaje original, que tuvo lugar a lo largo de millones de años, y que dejó a las High Plains como testigos remanentes. No debe pensarse sin embargo que sólo el agua ha erodado todos estos paisajes, ya que también el viento, en estas regiones de pasturas bajas, sin la protección natural de los árboles, tiene efectos espectaculares como lo son las dunas de arena del sudeste de la llanura de inundación del Platte River, seguramente resultantes de las intensas tormentas de polvo que se relacionan con la Edad del Hielo.

- Plains Border. Casi en el centro de toda la ecorregión, se encuentra rodeada por las High Plains al oeste, norte y sur, y por Sakastchewan Plains y Osage Plains al este, y se conocen también como «tierras bajas» cuya monotonía sólo rompen algunas colinas suavemente onduladas.

- Osage Plains. Representan junto con Edwards Plateau el extremo oriental de la mitad sur de las planicies. Por el oeste limitan con High Plains y Plains Border, y por el norte con Sakastchewan y Alberta Plains. Se conforman por suaves relieves de colinas redondeadas, parcialmente cubiertas por loess.

- Raton Section. Constituye un segmento del límite occidental de toda la unidad de praderas, y a su vez es limitada al sur por Pecos Valley y al este por Colorado Piedmont. Es un paisaje al que suelen denominar como «lunar» por la coexistencia de mesas coronadas por depósitos lávicos, badlands, y antiguos conos volcánicos entre los que se destaca Capulin Mountain, todos ya largamente extinguidos.

- Pecos Valley. Limita por el norte con Raton Section y por el sureste con Edwards Plateau y se caracteriza por un intrincado paisaje de cavernas de erosión, pozos de disolución y abruptas paredes de calizas. Y tampoco están ausentes los depósitos eólicos, como las dunas de arena de Mescalero.

- Edwards Plateau. Se sitúa al sur de las High Plains, y está conformada por colinas calcáreas, que a veces se conocen como Texas Hill Country, y en las que el paisaje de pradera baja se interrumpe por elevaciones en forma de domo, profundamente disecadas por las corrientes hídricas que localmente se insumen en diseños de disolución que generan cavernas y pozos. El límite sur de esta subunidad es también el de las Great Plains, y está representado por la Escarpa Balcones.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es una composición de dos mapas tomados del libro Prairie, a Natural history de Candace Savage, que ya les presenté en otro post.

Un video interesante

Si bien este video es interesante por sí mismo, lo subo también para incentivarlos a volver a visitar el blog, porque lentamente en un futuro no lejano, iré explicando en detalle los procesos que dieron lugar a la mayoría de estos paisajes. Algunos quedarán fuera porque su interés es más biológico que geológico.

Por ahora vayan disfrutando de estas bellezas.

Un abrazo y hasta el lunes. Graciela.

Algunas pistas muy básicas sobre la Teoría de Cuerdas

Hace ya mucho, les expliqué la Ley de la Gravedad Universal como una de las fundamentales en la Geología. Por entonces describimos el comportamiento observable de esa elusiva fuerza que sin dudas se ejerce sobre todas las masas. Inclusive hablamos del valor de la Constante Universal y aplicamos la ley en fenómenos como la Isostasia o la remoción en masa, y contamos cómo se la utilizó para «pesar» la Tierra, pero…

…pero nunca hablamos de las causas de su existencia, ni de su comportamiento, porque para ser honestos, su conducta es problemática. Tanto, que para explicar sus «rarezas» en el marco de la física cuántica, se debió recurrir a un nuevo modelo teórico conocido como «Teoría de Cuerdas».

Como no es un tema específicamente geológico y no soy especialista en ese campo, me metí con esta teoría por curiosidad personal, y encontré el tema tan atrayente que se me ocurrió generarles un post tan sencillito como se pueda, simplemente para ampliar nuestros propios puntos de vista.

¿Qué conceptos previos conviene mencionar?

Dentro del marco de la física cuántica, se explican las grandes fuerzas de la naturaleza en función de la existencia de ciertas partículas fundamentales, correspondiendo el fotón para explicar la luz, el electrón representa las cargas negativas, y el bosón es la masa, mediando entre ellos. Queda por explicar aún la gravedad, pero veamos antes otras premisas.

Recordemos que un quantum, cuanto o quanto es la menor cantidad discreta de energía que puede ser emitida, propagada o absorbida por la materia, y que entonces se requieren los bosones para ser los receptores o emisores de esos cuantos. En otras palabras, los fotones, por ejemplo no interactúan unos con otros sino a través de partículas cargadas, y allí aparece la rebelde del caso, que no es otra que la gravedad, que fue teorizada en la aproximación cuántica como la partícula elemental denominada gravitón que debería actuar como las otras, aprovechando la mediación del bosón de gauge.

Pero en los hechos, aparentemente los gravitones interactúan entre sí, y no responden a ninguna de las modelaciones matemáticas de la teoría de partículas, es decir que hay una interacción gravitatoria en la mayoría de los modelos de gravedad cuántica.

Para resolver y explicar esta inconducta de los gravitones es que surgió la Teoría de Cuerdas.

¿Qué es en esencia la Teoría de Cuerdas?

La Teoría de Cuerdas es una hipótesis científica según la cual las partículas subatómicas, que en en nuestra escala de percepción aparecen como puntuales, de ser observadas con mayor detalle se verían en realidad como estados de vibración de objetos con la configuración de cuerdas o filamentos. Y los efectos observables resultarían de los modos en que ellos vibraran en distintos contextos.

¿Qué advertencia es necesaria en este punto?

Dos son en realidad las advertencias. La primera es que no existe hasta el presente comprobación experimental, de modo que se trata de un modelo meramente teórico que podría tanto ser enteramente real como enteramente falso.

Y la otra advertencia es que no hay tampoco un modelo único, sino que existen varias formulaciones diferentes, que también podrían considerarse como simples variaciones en el modo de interpretar un mismo fenómeno.

Los cinco modelos que hoy discuten los científicos son los conocidos como: I; IA; IB; SO(32) y E8xE8. Si alguno es el correcto, si todos lo son sólo parcialmente o si todos son falsos es todavía una incógnita.

¿Cuáles son las ideas fundamentales sobre las que se basa la Teoría de Cuerdas?

Tres son los conceptos que podrían considerarse los cimientos de la teoría:

- El concepto de cuerda. Como dijimos más arriba, las partículas elementales no serían puntuales sino cuerdas abiertas y en vibración, salvo el gravitón que sería una cuerda cerrada como un anillo, lo que explicaría su diferente comportamiento. Surgiría de una cuerda abierta que se va flexionando hasta cerrarse sobre sí misma y generar un campo gravitacional en su entorno. Las cuerdas abiertas a su vez podrían fusionarse entre sí, o por el contrario dividirse en dos segmentos. En ese caso entre ambos se generarían las repulsiones propias de las cargas de igual signo. Como todo el modelo, la existencia de las cuerdas aún debe comprobarse.

- Dimensiones extra en el espacio y «compactificación». Las cuerdas en espacios tridimensionales explican hasta el nacimiento del gravitón, pero no reflejan su posterior comportamiento. Tampoco agregando una o dos dimensiones la conducta del gravitón deja de ser aberrante; sólo al llegar al menos a nueve dimensiones la actividad gravitacional es predecible. En dimensiones casi infinitesimales, el espacio da cabida a todas las dimensiones requeridas para un complicado empaquetamiento que se ha denominado compactificación.

- Branas. En las dimensiones compactificadas hacen su aparición las branas, que no son sino las diversas dimensiones del espacio en las que se fijan o «anclan» las cuerdas por alguno de sus extremos o por ambos, ya que no son infinitas sino de tamaño limitado. Las branas en definitiva ocupan todo el espacio y pueden cruzarse entre sí, dotando a las cuerdas de multiplicidad de movimientos, como los que representa la imagen que ilustra el post, y que son imposibles en espacios tridimensionales. Esos movimientos generan numerosos fenómenos distintos. Un ejemplo es que una cuerda con un extremo anclado en una brana de carga eléctrica, y el otro en una brana de color, da lugar al surgimiento de un quark. En definitiva, tanto los fotones, como los electrones, neutrinos y quarks, no serían sino cuerdas con extremos anclados en distintas branas, de resultas de lo cual tendrían sus peculiares características.

¿Qué posibilidades abriría esa concepción teórica?

Las posibilidades de organización de las cuerdas en este contexto no darían un modelo único, ya que la manera de compactificar 9 dimensiones no es una sola sino que se multiplica por millones de millones, generando el concepto de «landscape» que en este contexto no significa paisaje, sino la representación de las casi infinitas posibilidades resultantes.

Esta premisa conduce a otro concepto: el de «Multiverso», que no se refiere a un verso múltiple, como podrían esgrimir los opositores a esta concepción, sino a las múltiples formas de universo que podrían existir, y entre los cuales, el que conocemos sólo sería una de los probables. ¿Les suena lo de universos paralelos?

En suma, es una hipótesis interesante, aunque sea meramente especulativa, y por ese motivo, muy cuestionada por muchos científicos que la consideran simplemente como una salida cómoda que usan algunos de sus colegas, para explicar muchos comportamientos de la materia y la energía, sin tener que decir «No tenemos idea de por qué sucede esto». No obstante, conocerla- aunque sea muy someramente- es importante, porque aparece recurrentemente en muchos trabajos de Física teórica.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post fue tomada del siguiente video del IFT (Instituto de Física Teórica).

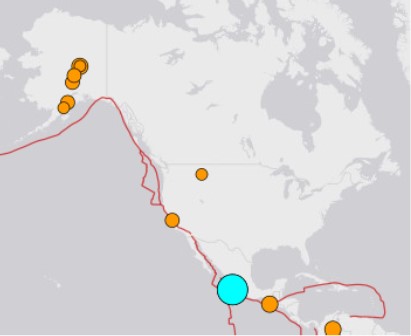

Terremoto en México, 19 de Septiembre de 2022

Otra vez irrumpe un fenómeno geológico que es importante analizar. Se trata del sismo de reciente ocurrencia en el estado de Michoacán, en México. Para entender muchos términos y eventos que no volveré a explicar aquí, sigan los links que incluyo en el post.

¿Cómo puede describirse el evento?

El epicentro del movimiento se señala a 63 kilómetros al sur de Coalcoman, en el estado de Michoacán, sobre la costa del Pacífico. Ocurrió a las 13.05 hora local, correspondientes a las 15.05 de Argentina. Su hipocentro se estima en alrededor de 15 km de profundidad, lo cual implica un sismo somero.

Las coordenadas son 18.367°de latitud N y 103.252° de longitud W; y la magnitud Richter se estableció en 7.6 según informe del USGS.

Sólo se ha contabilizado hasta el momento un fallecimiento producto de la caída de un muro en un centro comercial.

¿Cuál es el contexto geológico?

Esto ya lo he explicado en este post, que les recomiendo ir a repasar, porque el contexto general es obviamente el mismo.

¿Por qué se insiste en la coincidencia de fechas entre este evento y el de 2017?

Básicamente porque es una nota de color para la prensa, puesto que en realidad el evento del 19 de septiembre de 2017 no fue sino una continuación del que tuvo lugar el 7 de Septiembre de ese año, y geológicamente eso es un mismo pulso sísmico, o en otras palabras, la misma agitación de placas buscando una nueva posición de equilibrio.

Para algunos podría ser de todos modos significativa la proximidad de fechas en tan corto lapso, ya que en tiempos geológicos, cinco años son menos que un parpadeo.

Ahora les digo, si ustedes recorren el blog buscando todos los sismos que han acontecido en este lustro, verán que en realidad hay un rompecabezas de placas que se vienen reacomodando lentamente, con algunos saltos esporádicos. No hay nada de sobrenatural, de premonitorio ni de ninguna de las cosas que la fantasía popular quiere entrever.

¿Por qué esta vez no hubo casi pérdidas de vidas humanas?

En su momento les expliqué por qué en 2017 hubo tantos daños. Podemos intentar comparar ambos eventos. Veamos:

- Algunas de las condiciones de vulnerabilidad seguramente han cambiado, precisamente porque se aprendió de ese evento. Y lamentablemente ya en ese momento desaparecieron las estructuras más precarias, quedando en pie las que ahora mejor pueden resistir movimientos telúricos.

- El epicentro no es exactamente el mismo, por lo cual la susceptibilidad también es diferente.

- Y lo más importante la magnitud del primer evento (el del 7 de Septiembre de 2017) fue mucho mayor que la de hoy, ya que alcanzó el valor 8,2. Puede parecer una pequeña diferencia pero no lo es, porque se trata de una esala logarítmica, tal como expliqué en este post.

¿Cómo se explica la ocurrencia de destellos luminosos en el cielo?

La prensa ha insistido en describir esas luces, como algo misterioso, pero yo ya se las he explicado en este post de hace varios años.

¿Qué podríamos agregar?

Me llama poderosamente la atención que se haya «descartado de plano» tal como dice la prensa la posible ocurrencia de un tsunami, ya que esas no son expresiones propias de los científicos. Sería más adecuado indicar que » no se ha emitido hasta el momento alerta de tsunami, porque no hay indicios de tal posibilidad por el momento».

Señalo esto como muy importante, porque ya ocurrió en el tsunami de Indonesia que no se emitió alerta por evitar el pánico, y ya conocemos las terribles consecuencias de tal decisión.

Por eso, es preferible ser cauto, antes que arrojar a la población a una imprudencia total. Estoy convencida de que en la zona se están monitoreando los cambios en el comportamiento marino, y lo mejor que puede recomendarse es que se esté atento a las recomendaciones de la autoridad competente. Pero insisto, no es lo mismo descartar de plano, que carecer de indicios de algún evento que puede o no estar gestándose. No olviden que las placas seguirán acomodándose or algún tiempo, y una de las placas en cuestión es precisamente oceánica.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es un recorte del mapa de terremotos de la fecha, publicado en el United States Geological Survey (USGS)

Mammoth Terraces en el Parque Yellowstone en Estados Unidos

Si me siguen desde hace mucho, ya saben que uno de los viajes que más he disfrutado fue la gira por parques nacionales del Oeste Americano, y pienso que un paseo virtual con ustedes por algunos de los sitios visitados sería interesante. Vamos a ello de la mano de la información que nos entrega la Revista National Geographic a través de un video que ya les he presentado antes, y alguna más recabada por mí.

Si me siguen desde hace mucho, ya saben que uno de los viajes que más he disfrutado fue la gira por parques nacionales del Oeste Americano, y pienso que un paseo virtual con ustedes por algunos de los sitios visitados sería interesante. Vamos a ello de la mano de la información que nos entrega la Revista National Geographic a través de un video que ya les he presentado antes, y alguna más recabada por mí.

¿Dónde quedan las Mammoth Terraces?

Las Terrazas Mammoth, se encuentran en el interior del Parque Nacional Yellowstone, próximas a su entrada norte, y adyacentes al Distrito Histórico del Parque, donde se localizan tanto el Fuerte Yellowstone que se mantuvo en actividad entre 1886 y 1918, como el actual centro administrativo. Las coordenadas geográficas aproximadas (y lo menciono así porque las terrazas travertínicas tienen rápida evolución y crecimiento, con lo cual la posición de su centro migra con relativa rapidez) son: 44°58’01» de latitud N y 110°42’44» de longitud W.

Fueron descriptas en detalle por primera vez por la expedición de relevamiento de Hayden en 1871, cuando se las denominó White Mountain Hot Springs (Manantiales Calientes de la Montaña Blanca).

Su extensión areal es de alrededor de 2,6 km² aunque como dije más arriba, el cálculo es siempre provisorio por su rápido crecimiento tanto vertical como horizontal. Esta superficie estimada convierte a las Terrazas Mammoth en las más grandes del planeta en su género.

Respecto a su evolución, analizando secuencias fotográficas de diversos momentos, ha llegado a establecerse que en diez meses, pueden llegar a avanzar hasta algo más de 60 cm. Fue a consecuencia de este crecimiento que algunos edificios históricos debieron abandonarse, pues llegaron a ser cubiertos por nuevos depósitos de travertino.

Pero también sucede lo inverso, es decir que eventuales explosiones pueden obliterar partes de las terrazas. Se crean así y destruyen porciones del paisaje que adquiere por ende un marcado dinamismo.

¿Qué características especiales tienen?

En el Parque Yellowstone existen cinco rasgos bien diferenciables, aunque relacionados todos con la anomalía térmica de la gran cámara magmática que subyace el área. Esos rasgos son:

- Geysers

- Fumarolas

- Pozos de barro caliente

- Manantiales calientes

- Terrazas de travertino

Los dos últimos se relacionan muy estrechamente, y las Mammoth son precisamente Terrazas de travertino.

Las principales terrazas que se reconocen con nombre propio dentro del grupo Mammoth, por tener particularidades distintivas son:

- Liberty Cap (Gorro Frigio). Presenta una altura de aproximadamente 13,70 m y forma de cono, como permite suponer su nombre. Actualmente está inactiva y es hábitat de líquenes y pasto, y hasta ha crecido allí un pequeño árbol.

- Opal Terrace. Con temperatura de alrededor de los 71°C, comenzó a ser muy activa en 1926, llegando a cubrir de minerales una antigua cancha de tenis que debió ser retirada en 1947. Su actividad es hoy en día muy intermitente.

- Minerva Spring (surgencia o manantial) and Terrace. Es considerada la Terraza más atractiva, con numerosas terracetas en las que durante los periodos de inactividad proliferan las algas azules y las cianobacterias coloreadas.

- Orange Spring Mound. La palabra mound significa montículo, y ésa es su forma, con dimensiones de alrededor de 14 m por 6 de altura. Dominan las cianobacterias de color naranja, y su temperatura es de unos 69°C. El cono se ha formado a lo largo de una fisura en la cual también se observan formas menores igualmente cónicas, como Tangerine Spring. Se supone que es uno de los rasgos más antiguos.

- New Highland Spring. Su actividad es bastante reciente, ya que hasta comienzos de la década de 1950, la zona hoy ocupada por la terraza era una colina boscosa, cuyos árboles fueron luegos engullidos por el travertino.

- Canary Spring and Terrace. Forma parte de la Terraza Principal, que incluye otras formas como los manantiales Blue, Júpiter, Naiad y Main, todos los cuales tienen actividad intermitente, siendo precisamente Canary la de actividad más regular. Debe su nombre a las algas amarillas y filamentosas que crecen en su borde, aunque incluye una pileta de color ultramarino.

¿Cómo es su origen?

Como ya les dije, hay por debajo del Parque un importante cuerpo magmático que provee aguas sobrecalentadas, generando los fenómenos postvolcánicos de los que ya hemos hablado en otro post.

En el caso particular de la zona de las terrazas, el agua asciende por la Falla de Morris-Mammoth, atravesando un terreno constituido por calizas sedimentarias organógenas, es decir que contienen las conchillas de la fauna que medraba en un antiguo mar somero que alguna vez ocupó toda el área. Como las calizas son dominantemente constituidas por Carbonato de Calcio, las aguas lo cargan en disolución (como bicarbonato) hasta la superficie, donde la sobresaturación por un lado, y la pérdida de presión confinante por el otro, determinan la depositación de los minerales calcita y aragonita, generando los travertinos que constituyen las terrazas. El proceso químico se los he explicado en detalle en este post. Se trata de un fenómeno semejante al que genera las estalactitas y estalagmitas en las cavernas.

Los distintos colores que se observan responden, como ya les fui adelantando, a la presencia de microorganismos termófilos, es decir que se han adaptado para vivir en las altas temperaturas reinantes en las aguas, y que ya he ido mencionando, como algas y bacterias de diversas tonalidades.

¿Qué interés presentan además del turístico?

Como si la belleza y espectacularidad del paisaje no fuera suficiente, estas terrazas además prestan un servicio científico puesto que son proxis climáticos, es decir indicadores que permiten deducir antiguas condiciones del clima, debido a que los diversos organismos tienen su mejor desarrollo en diferentes entornos de temperatura. Los colores amarillos, verdes y naranjas señalan mayores temperaturas, y los pardos y grises, menores. Si además se cuenta con registros de crecimiento y hasta dataciones, puede realizarse un buen seguimiento de los cambios climáticos a lo largo del tiempo.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.