Entradas con la etiqueta ‘Minería’

Los albores de la explotación minera en Sudamérica: el yacimiento de Cotui.

El oro ha ejercido su fascinación desde siempre, y en todas las culturas, razón por la cual ha decidido muchas veces el curso de la historia, y bien justifica un post al respecto.

El oro ha ejercido su fascinación desde siempre, y en todas las culturas, razón por la cual ha decidido muchas veces el curso de la historia, y bien justifica un post al respecto.

¿Cuándo y cómo los europeos descubren el potencial minero de Amrica?

Ya en el primer viaje de Cristóbal Colón, cuando sus carabelas tocan tierra en la isla conocida como Española o Santo Domingo, hoy dividida entre Haití y República Dominicana, los marinos toman contacto con las riquezas minerales del nuevo continente.

Los primeros cronistas relatan que los aborígenes obtenían oro lavando arenas fluviales con bateas muy rudimentarias, dando un polvo áureo tan fino que se escurría entre los dedos, y que se guardaba en grandes vasijas de cerámica, custodiadas por el propio cacique.

Y según se cuenta también en las primeras crónicas, cuando Colón recarga sus barriles con agua de los ríos, queda en ellos un sedimento dorado, que al ser identificado como oro, proveyó una de las razones primarias para el segundo viaje, con la intencional inclusión de la Española en el itinerario.

¿Qué influencia tuvo esto en el desarrollo histórico posterior?

Si en Sudamérica, en lugar de oro, los nativos hubieran explotado hierro, el curso entero de la conquista habría sido diferente, porque por un lado habrían contado con armas defensivas mucho más efectivas; y por el otro, no se habría despertado tanta codicia, en buena medida movilizadora de una colonización acelerada que no tuvo reparos en ser sangrienta y abusiva.

En el caso particular de Cotui o Cotuy, los españoles comenzaron la explotación de los placeres en primer lugar, y luego exigieron (de maneras nada gentiles) que los nativos los guiaran hasta las zonas montañosas donde estaban las vetas que alimentaban la carga de los ríos, para comenzar la explotación allí, abusando de la mano de obra indígena.

Según se sabe a través de relatos de viajeros españoles, la metalurgia empleada por los colonizadores consistía en mezclar el material en bruto con carbones encendidos, y enterrar todo junto en pozos que funcionaban como rudimentarios hornos de fundición. Lo que se obtenía era un material esponjoso en el que se podía separar la parte estéril del oro que se concentraba en el residuo.

Esta forma de explotación hispana continuó al menos hasta el año 1525, en que otros descubrimientos en el continente desalentaron la actividad en esa parte de los nuevos territorios, que fueron cedidos a otros gobiernos como veremos más abajo.

También según crónicas de la época, fue en esta explotación donde se inició la práctica de importar esclavos africanos para reemplazar la pérdida de mano de obra nativa, debido a las crueles condiciones de existencia que se le impusieron.

¿Dónde se encuentra el yacimiento de Cotui?

El nombre que antiguamente podría haberse escrito también Cotuy o Cotoy, es de origen taíno (la etnia que ocupaba la región que hoy se conoce como Pueblo Viejo) y era un homenaje al cacique homónimo.

Alguna vez volveré a hablar de este sitio por su valor arqueológico indudable.

El yacimiento de Cotui se encuentra en lo que es hoy la provincia Sánchez Ramírez de la República Dominicana, y dio nombre a la capital provincial. La provincia entera se fue conformando en el gobierno del comendador mayor Fray Nicolás de Ovando, entre 1502 y 1509.

¿Cuál es el contexto geológico del yacimiento aurífero?

El oro que se extrae en Pueblo Viejo de Cotui procede mayoritariamente de sulfuros masivos, que incluyen también plata como mineral rentable.

Las mineralizaciones de sulfuros portadores de oro y plata forman parte de la Formación Los Ranchos, de edad Cretácico inferior, y constituida por seis miembros diferenciados, nominalmente: Cotui, Quita Sueño, Meladito, Platanal-Naviza, Zambrana y Pueblo Viejo. El yacimiento está situado en el más moderno, es decir en Pueblo Viejo.

La Fm. Los Ranchos incluye un conjunto de rocas volcánicas de composición queratofídica- espilítica, con frecuentes intercalaciones de rocas sedimentarias. El conjunto ha sufrido metamorfismo de bajo grado y escasa deformación.

No obstante, el Miembro Pueblo Viejo ha padecido una intensa alteración hidrotermal, que habría tenido lugar en un maar rellenado por materiales piroclásticos (tobas, lápillis, y bloques de roca de caja).

¿Cuál es el estado actual de ese recurso?

Según los historiadores de la colonización hispana, la Corona Española tenía enormes deudas con una rica familia de banqueros alemanes, los Welser, que habían financiado los avances de la conquista. Para cancelar esa deuda, España transfirió los derechos de explotación minera en Pueblo Viejo a los Welsers en 1525.

Los alemanes enviaron un grupo de 20 mineros expertos, junto con esclavos que servían tanto en la mina como en las plantaciones de azúcar, hasta dejar su último aliento.

Desde entonces, Pueblo Viejo fue explotado en operaciones mineras de pequeña escala hasta que en 1969, Rosario Dominicana, una compañía minera estatal explotó el yacimiento a cielo abierto, operación que duró hasta 1999.

A partir de ese momento, hubo numerosos cambios que fueron conduciendo al estado actual en que la Barrick Gold canadiense se hizo cargo de la explotación, jalonada por numerosos conflictos y reclamos obreros y comunitarios.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de este sitio.

¿Qué son las zeolitas y a qué deben su importancia?

¿Qué son las zeolitas?

¿Qué son las zeolitas?

Puede llamar la atención el hecho de que me esté refiriendo a estas sustancias en plural, pero ello se debe a que el nombre zeolita no designa a un mineral único sino a un grupo, del cual en la actualidad se conocen no menos de 50 integrantes naturales.

De entre ellos, los más comunes son: clinoptilolita, natrolita, analcima, chabazita, estilbita, laumontita, phillipsita, mordenita y erionita.

Ya tienen una variedad de nombres para ponerle a sus mascotas, ¿no creen? ¿Se imaginan ir al parque y llamar a su perrita: ¡Erionita, Erionita, aquí!!!?

Ahora, volviendo a lo nuestro, agreguemos que por si las variedades naturales no fueran suficientes; existen también compuestos asimilables a las zeolitas, que se obtienen artificialmente, para aprovechar sus notables propiedades. Si consideramos juntas las variedades artificiales y naturales, su número supera las 200.

¿Cuál es la composición química aproximada del grupo de las zeolitas?

Las zeolitas (o ceolitas, como también se las conoce) son de difícil inclusión en la clasificación tradicional de los minerales, porque permiten sustituciones químicas del silicio por otros cationes.

No obstante, las naturales se ubican normalmente como silicatos, y dentro de ellos, entre los tectosilicatos, compuestos por tetraedros formados por un catión y cuatro átomos de oxígeno, es decir que su fórmula general es TO4, donde la T señala el tetraedro, cuyo catión puede ser silicio (Si), aluminio (Al) o hasta germanio (Ge), en casos más raros

Cuando los tetratedros se conectan entre sí, comparten oxígenos, por lo cual su fórmula suele presentarse como TO2.

Por otra parte, debido a que el aluminio tiene menos cargas que el silicio, cuando aquél entra en la composición, las cargas se compensan incluyendo K, Na y Ca o menos frecuentemente Li, Mg, Sr y Ba.

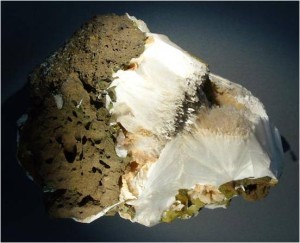

Como puede verse, ya desde su fórmula, las zeolitas son minerales con mucha personalidad, y en cuanto a su aspecto, son blanquecinas, hidratadas, blandas y livianas.

¿A qué deben su nombre?

El nombre zeolita procede del griego, idioma en el que ζειν (zein) significa hervir y λιθος (lithos) significa piedra, y fue acuñado por el barón Axel F. Cronstedt (1722- 1765), importante mineralogista y químico sueco, al que se le deben otros muchos descubrimientos, y al que en algún momento dedicaré un post.

Cronstedt observó durante uno de sus ensayos en el laboratorio, que al calentar muestras de uno de estos minerales hasta entonces desconocido, se desprendía una gran cantidad de agua, dando la impresión de que se producía una ebullición, y por ello lo denominó zeolita.

El mineral objeto de aquel ensayo es hoy conocido como estilbita, un alúmino- silicato de calcio y sodio que contiene 28 moléculas de agua en su composición, las cuales generan el efecto que mencionamos más arriba. Con la estilbita surge el nombre que después -al comprobarse que había otros alúmino silicatos hidratados, fundamentalmente de sodio, calcio y potasio, con una reacción semejante- se aplicó a todo el grupo, y no ya a una única especie.

¿Por qué son tan notables sus propiedades?

Probablemente la característica más llamativa es la reversibilidad del proceso de deshidratación. Es decir que al calentarse pierden el agua, pero luego la vuelven a recuperar. Además, la estructura cristalina se mantiene sin cambios durante ese proceso, debido a que las moléculas de agua están adsorbidas, y no absorbidas en el edifico atómico del mineral.

Cabe señalar que mientras que la adsorción es la capacidad de atraer gases o soluciones (en este caso agua) a nivel de las superficies externas, o internas que quedan expuestas por grietas, roturas, etc.; la absorción implica el ingreso de fluidos al interior mismo de los cristales.

Además de esta capacidad de adsorber agua, más tarde se descubrió que las distintas zeolitas tienen también tubos o canales internos que permiten la circulación de distintos tipos de fluidos, sea líquidos o gases.

Cabe agregar, que habiendo tantas especies de zeolitas, no todos los canales tienen diámetros similares, lo cual en la práctica significa que las diferentes zeolitas dejan pasar determinadas sustancias y retienen otras.

Esto las convierte en versátiles y útiles filtros de uso en agricultura, industria, ecología etc, tal como veremos en el punto siguiente.

Como si lo dicho fuera poco, las zeolitas pueden también intercambiar iones con el medio en que se encuentran, cediendo los que forman parte de su composición, para tomar en cambio los que abundan en el ambiente, es decir que exhiben lo que se llama capacidad de intercambio iónico.

¿Qué aplicaciones tienen las zeolitas?

- Debido a la mencionada capacidad de intercambio iónico, las zeolitas pueden usarse para limpiar aguas sucias, duras o contaminadas, ya que toman de ellas los iones indeseados.

- En piscicultura, las zeolitas mantienen pura el agua, y proveen elementos necesarios para la nutrición de los peces.

- En agricultura son descontaminantes y favorecen el crecimiento de las plantas.

- Sirven como suplemento dietario para aves, y para evitar malos olores del tracto intestinal en la crianza de los cerdos.

- Son también usadas como piedritas sanitarias para gatos.

- Pueden usarse como excipientes en farmacología.

- Son catalizadores en la industria petroquímica.

- La propiedad de dejar pasar selectivamente algunos fluidos- que expliqué más arriba- las convierte en verdaderos «tamices moleculares», que permiten su uso para limpiar toda clase de fluidos, y su incorporación a la industria del detergente.

¿De dónde se obtienen las zeolitas?

Su contenido de agua y su ocurrencia mayoritariamente en rocas sedimentarias, indica que se trata de minerales formados a baja temperatura, casi siempre en la superficie terrestre.

Generalmente aparecen en rocas volcánicas máficas, como relleno de cavidades por deposición de fluidos o vapores. Es común también su generación como productos de alteración de los vidrios volcánicos presentes en los depósitos de cenizas, en donde suelen tener el rol de agente cementante.

No es extraño hallar extensos depósitos zeolíticos en rocas sedimentarias químicas de origen marino; y eventualmente los terrenos con metamorfismo de bajo grado pueden contener secuencias de minerales zeolíticos, generados a partir de feldespatos y vidrios volcánicos, por lo que también las zeolitas son buenos indicadores de los diversos grados de metamorfismo alcanzados por el espacio involucrado.

Los principales productores mundiales son China, Corea del Sur, Japón, Turquía y Jordania.

En Argentina, los principales depósitos de zeolitas (variedad clinoptilolita) se encuentran en Patagonia.

Desde Ecuador me escribe Zoilo Angulo señalando que allí tienen la clinoptilolita. Agrego el dato y agradezco el aporte.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de la Enciclopedia Británica.

Canción Las Minas del Culampajá, por Mercedes Sosa

Aquí les presento en la voz de Mercedes Sosa, la canción de Atahualpa Yupanqui «Las Minas del Culampajá». La voz y guitarra de la introducción son también las de Atahualpa. Las fotos son de José Matías Picogna.

¿Qué sabemos de la amatista?

Ya hace un tiempo, mencioné el listado de las variedades preciosas del cuarzo, y entre ellas, merece un lugar destacado la amatista, ya que es considerada la más valiosa, y lo amerita por su belleza. De ella vamos a hablar hoy.

¿Qué es la amatista?

La amatista es una de las variedades macrocristalinas del cuarzo, es decir, por ende, que se trata de un mineral de composición esencial Si O2.

Esta composición hace que algunos autores la consideren un óxido, como la fórmula química indica; y otros, en cambio, atendiendo a su estructura cristalina, la ubiquen entre los silicatos, tal como pasa con el cuarzo mismo.

En la red cristalina de la amatista resultan capturados algunos óxidos de hierro (Fe +3), y ellos son los responsables de las tonalidades características a las que me referiré más abajo.

¿De dónde procede su nombre?

El nombre amatista proviene del término griego amethystos, en el que coexisten el prefijo negativo y el concepto de embriaguez. Esto se debe a la antigua creencia de que esta gema podía evitar emborracharse, o bien atenuar los efectos del estado de beodez.

Dicha creencia se relacionaba a su vez con una historia mitológica, según la cual Dioniso el dios del vino y la vendimia, (equivalente al Baco romano) acosaba a una doncella llamada Amethystos, quien no solamente no estaba interesada en él, sino que además únicamente deseaba una permanente castidad. Para lograrlo, acudió a la diosa Artemisa quien la transformó en una piedra blanca. Pero ni así pudo mantener a raya a Dioniso, quien despechado y arrepentido, manchó con lágrimas contaminadas con vino, su blancura, confiriéndole para siempre el tono púrpura que hace tan estimados los cristales de amatista.

¿Cuáles son la propiedades físicas de la amatista?

Como he señalado más arriba, la amatista es una variedad preciosa del modesto cuarzo, que además, dada su composición es el mineral más abundante de la corteza. Esto determina la amplia variabilidad de apariencias que puede asumir la gema que hoy nos ocupa, y es responsable también del hecho de que su dureza (7), tenacidad, diafanidad, etc., sean semejantes a las del cuarzo.

Respecto a su color, varía desde el violeta característico que puede ser más o menos intenso, dependiendo de la cantidad de óxido de hierro que contenga, hasta amarillo y aun incoloro.

Cuando la saturación de color violeta es excesiva, la amatista aparece a simple vista como prácticamente negra, lo cual le hace perder algo de su valor en el mercado.

Por otra parte, la distribución no homogénea del color es un rasgo típico, presentándose en general una gradación desde lo más intenso en un extremo hasta prácticamente incoloro en la base o el otro extremo.

Son comunes también las inclusiones de otros minerales, o de burbujas con contenido líquido o gaseoso. Esas inclusiones pueden restarle valor para su uso en joyería, salvo notables excepciones en las que aumentan la belleza de la gema. No obstante, cuando el uso es el coleccionismo, los ejemplares pueden valorizarse más por esas mismas inclusiones.

Otro rasgo característico de la amatista, es su fuerte tendencia a formar cristales perfectos y de gran tamaño. Se trata de cristales idiomórficos (de caras bien definidas) del sistema trigonal, hábito hexagonal y terminación piramidal. Raros y muy valorados son los cristales con ambos extremos piramidales.

Es muy común que haya crecimiento de numerosos cristales paralelos o divergentes, a veces en el interior de ágatas o geodas. Cuando los cristales se estorban unos a otros en el crecimiento, pueden resultar deformados, perdiendo algo de su valor. También figuras de corrosión o roturas desmerecen los ejemplares.

¿Cómo se forma?

La génesis habitual de las amatistas en en rocas ígneas, ya sea hipabisales o volcánicas. Entre las primeras se cuentan las pegmatitas, venas hidrotermales y cavidades de granitos preexistentes. Entre las segundas, los basaltos.

En general el crecimiento de las amatistas ocurre ocupando oquedades en el interior de las cuales se generan geodas.

A veces como parte del mismo proceso se forman también ágatas, quedando las amatistas incluidas en ellas. Las geodas son precisamente alveolos o huecos redondeados preexistentes a los que líquidos mineralizantes llevan nuevos elementos quÃmicos, que precipitan o cristalizan allí, tapizando las paredes con cristales perfectos.

Ocasionalmente la amatista puede aparecer en drusas. Una drusa es la estructura inversa a una geoda, es decir que en ella los cristales cubren por fuera las paredes de cuerpos redondeados preexistentes.

Si la erosión es intensa, las geodas y drusas pueden ser liberadas de las rocas que las alojan y ser transportadas por los ríos en cuyos cauces se las puede encontrar. En caso de tratarse de cristales aislados- sea por su origen o por haberse roto los conjuntos originales- debido a su fragilidad, rápidamente pierden su forma hexagonal y piramidal, para convertirse en cantos redondeados, que también se usan para joyería, pero de orden artesanal.

¿Dónde se la encuentra?

Los principales yacimientos del mundo se encuentran en los Montes Urales, en Alemania, Australia, en países africanos como Zambia y Túnez; Brasil, departamento de Artigas en Uruguay, Estados Unidos, Canadá, India, Sri Lanka, Bolivia, España y Argentina.

En Argentina, las amatistas más apreciadas por su color, son las de la Provincia de Córdoba, pero hay también en Catamarca, la Mesopotamia y hasta en la Patagonia.

¿Qué usos tiene?

La amatista es la variedad del cuarzo más apreciada y tiene tres usos diferentes: joyería, coleccionismo, y como piedra ornamental.

En general los cristales más perfectos se tallan (como se ve en la foto al pie) para usarlos engarzados en joyas, pero también más modernamente, suelen engarzarse los cristales enteros y sin modificar, en pendientes, o colgantes, según el tamaño.

Una buena parte de las amatistas menos perfectas se usan para tallar objetos de arte, o para adornarlos.

Finalmente los especímenes más raros y de mayor tamaño son buscados por los coleccionistas y museos.

Existen numerosas maniobras para modificar el color de las amatistas, tema que les recomiendo leer en el post cuyo link aparece más arriba, anclado en el término amatista.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post me pertenece y corresponde a un ejemplar de mi propia colección, originario de las proximidades de Cura Brochero en la Provincia de Córdoba. La he fotografiado junto al estuche de la cá¡mara para apreciar el tamaño. Se trata de un trozo de una geoda de amatista.

La foto de la gema pulida es de Jorge Bravo y la he tomado del libro:

Saadi, J. 2006. Gemología. Las Piedras Preciosas de la República Argentina. I.S.B.N.10:987-05-1943-1. I.S.D.N.13:978-987-05-1943-1. 183 pp.

¿A qué se llamó «la fiebre del oro»? Parte 1.

El tema de hoy tiene mucho de historia, pero también de leyenda, de comedia y de tragedia.

Vale la pena, no lo duden, pero precisamente porque el tema es tan interesante y extenso, lo dividiré en dos partes, la segunda de las cuales subiré el próximo lunes.

¿A qué se llamó la fiebre del oro?

Históricamente se conoce como «fiebre del oro» al fenómeno por el cual se produce una migración acelerada y masiva de emprendedores independientes hacia áreas en las que se informa sobre algún descubrimiento notable de oro, cuyo acceso es relativamente fácil.

Numerosos son los factores que influyen para que ocurran migraciones multitudinarias movilizadas por el alumbramiento de oro. Algunos de los que concurrieron en el S XIX fueron:

- La mejoría comparativa en los medios y vías de transporte y comunicación.

- Dificultad para una inserción económica y social en el lugar de origen.

- La propagación en el imaginario popular de que ciertos resultados casi mágicos en materia de evolución personal, son solamente posibles, en tierras remotas. («Nadie es profeta en su tierra»).

- El valor intrínseco del oro, como patrón monetario y como mineral útil en muchas aplicaciones más allá de la joyería.

El primero de estos factores fue característico del S XIX, pero los otros permanecen aún hoy, razón por la cual aunque sea con características muy diferentes, hay todavía lugares que son polo atractivo de migraciones de buscadores independientes, como Alaska y Australia.

¿Cuándo y dónde se produjo la fiebre del oro?

Pese a que se habla de la fiebre del oro en singular, los episodios que podrían denominarse así, fueron numerosos y comenzaron hace varios siglos.

De hecho, el primero de los antecedentes data de varios siglos antes de Cristo, en la antigua Grecia, cuando Jasón y sus argonautas- según se cuenta en crónicas legendarias- partieron en su nave «Argos» hacia la Cólquida, (reino mítico ubicado en lo que hoy es Giorgia, en la costa del Mar Negro) en un viaje plagado de aventuras, buscando el Vellocino de Oro«.

Más adelante, la búsqueda de El Dorado, que funcionó como motor de la conquista española en América, bien podría considerarse también una fiebre de esa clase, pero aun sin tomar los dos ejemplos anteriores en cuenta, los primeros «pulsos febriles» ya datan del Siglo XIV.

No obstante, probablemente la más conocida de las migraciones motivadas por la búsqueda de oro, es la que se produjo en California a partir de 1848, con su pico en 1849.

La razón de esa popularidad es casi seguramente la difusión que se le dio en novelas y películas del lejano oeste, que fueron en sí mismas un género particular.

No obstante, las «fiebres del oro» se sucedieron unas a otras, formando parte de la cultura popular del siglo XIX, con coletazos hasta nuestros días en algunos lugares.

El listado de las más importantes de esas movilizaciones poblacionales es aproximadamente el siguiente:

- En la segunda mitad del siglo XVI, fiebre de Zacatecas, México.

- 1631: movilización hacia Parral, Chihuahua, México.

- 1836 en adelante: migración hacia el sur de los Montes Apalaches, al norte de Atlanta y al oeste de Charlotte, todo en Estados Unidos.

- 1848 movimiento hacia Carolina del Norte y la más famosa Fiebre del Oro de California.

- 1850: migración hacia el norte de Nevada.

- 1856 en adelante, Colorado en Estados Unidos.

- 1858 Fiebre del cañón del Fraser también en Estados Unidos.

- 1861: Otago, Nueva Zelanda.

- Entre 1860 y 1870, este de Oregon.

- 1863, Montana.

- 1880. Zona de El Oro en México.

- 1883. Tierra del Fuego, Argentina y Chile.

- 1886, la fiebre del Transvaal (Sudáfrica) fue una de las más cruentas, ya que contribuyó a fogonear la Guerra de los Boers.

- 1888 hasta 1930: Las Juntas de Abangares, Guanacaste, en Costa Rica.

- 1896, es también una de las dos más conocidas y ocurrió en Klondike, en el Río Yukón, Canadá.

- 1898. Alaska, que comienza como una continuación de la de Canadá, afectando al mismo distrito geológico, y que sigue en cierto modo todavía vigente.

Son los pulsos febriles de California y los dos últimos mencionados, los que quiero comentarles en este post, porque son los que adquirieron más notoriedad y están rodeados de un halo de aventuras, tragedias y hasta romanticismo.

¿Cómo se desarrolló la fiebre del oro en California?

El 24 de enero de 1848, James Marshall, capataz del rancho Sutter’s Mill, cuyo propietario, el general John Sutter, poseía una concesión sobre casi 20.000 hectáreas con los mejores suelos agrícolas de California, inspeccionaba un canal de desagüe que conducía al Río American, cuando descubrió en el lecho de este último, algunas pepitas de oro.

Al conocer este hecho, Sutter- de quien la leyenda cuenta que esa misma noche desenterró con su navaja una pepita de 43 gramos de peso- supo que estaba ante lo que podía ser su fortuna o su desgracia, y trató de mantener la noticia en secreto.

Sin embargo, como los obreros que acompañaban a Marshall en el momento del hallazgo esparcieron rápidamente el rumor, no pudo evitarse que el 15 de marzo, el periódico The Californian publicara la noticia, firmada por Samuel Brannan, que abandonó el periodismo para poner un alamacén para abastecer a los cazafortunas que sabía que llegarían muy pronto.

Se cuenta también que Brannan corrió por las calles de San Francisco, con un frasco lleno de oro y gritando «¡….oro, oro! ¡Oro en el río American!», en un pionero alarde de marketing viral, que le dio un excelente resultado, ya que fue uno de los pocos que generó un imperio a partir de sus ganancias.

En ese primer año, fueron los propios lugareños los que abandonaron sus profesiones y oficios (aun los médicos y jueces) y marcharon hacia el río a buscar el metal.

La noticia tuvo un gran impulso cuando el 19 de agosto de 1848, el diario New York Herald la publicó por primera vez en la Costa Este.

El 5 de diciembre de ese año, se oficializó la novedad, cuando el presidente James Polk pronunció un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, en el que incluía una referencia al yacimiento.

La mayor parte de la inmigración interna y externa llegó en 1849, razón por la cual esos aventureros pasaron a la historia con el nombre de «forty-niners».

Los primeros tiempos fueron de bonanza para el pueblo, ya que la abundancia alcanzaba a todos, pero cuando el metal comenzó a escasear y su extracción comenzó a implicar tareas de excavación, costosas en tiempo y dinero, se desató tal ola de violencia relacionada con los robos de que se hacían objeto los mineros entre sí, que el campamento minero que se hallaba al pie de las Sierras recibió el nombre de Hangtown, en alusión a la sumaria justicia que imperaba en la época. Efectivamente Hangtown es la unión de las palabras hang= colgar, y town= pueblo, y ésa era la forma en que se aplicaba muy rápidamente el castigo a quienes cometían delitos.

A todo esto, ¿qué pasó con los descubridores, que muy a su pesar iniciaron la fiebre?

Sutter lo perdió todo, debido a la violenta invasión que sufrió en sus tierras, y terminó viviendo de una pensión que le concedió en 1864, la legislatura de California, por la magra suma de 3.000 dólares anuales.

Marshall intentó encontrar oro vagando por años por la zona, sin conseguirlo jamás. Cuando murió, en 1885, todas sus pertenencias se subastaron por 150 dólares que se usaron para pagar sus deudas.

Debe haber una moraleja en alguna parte, ¿no creen?

Hasta aquí ya es un post bastante largo, en la segunda parte, que sube el próximo lunes, responderé las siguientes preguntas:

¿Cuál es el contexto geológico de los yacimientos de oro de California?

¿Qué es un placer aurífero?

¿Cómo se desarrolló la fiebre del oro en Canadá y Alaska?

¿Cuáles son las caracteríticas geológicas allí?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.