La Nanotecnología y el ambiente.

Los problemas que la sobrepoblación humana y sus permanentes exigencias de consumo- no siempre razonables- generan en el ambiente, sólo podrán resolverse a través de un cambio cultural por un lado, y un avance tecnológico por el otro.

Los problemas que la sobrepoblación humana y sus permanentes exigencias de consumo- no siempre razonables- generan en el ambiente, sólo podrán resolverse a través de un cambio cultural por un lado, y un avance tecnológico por el otro.

En este último aspecto, la nanotecnología parece ser bastante prometedora, sobre todo si logra resolver algunos de los desafíos que todavía no alcanza a superar, pese a que ya está siendo empleada en muchos lugares del mundo, en el marco de la lucha por limpiar el ambiente.

Veamos un poco de este tema.

¿Qué es la Nanotecnología?

Es aquella rama de la ciencia que estudia, analiza y pretende manipular- con distintos grados de éxito- la materia, a escala nanométrica.

Esto nos lleva a la necesidad de definir qué es nano.

¿Qué significa el término nano?

El término «nano» es un prefijo griego que alude a una medida correspondiente al valor 10-9, es decir que es igual a 0,000 000 001. Y como se trata de un prefijo, al adicionarlo a una unidad de medida cualquiera, significa que es la milmillonésima parte de esa unidad, ya sea el metro, el gramo, el litro o lo que fuera.

En otras palabras, no se refiere a objetos materiales sino a tamaños de objetos que pueden ser tan variados como se quiera, desde compuestos químicos hasta partículas minerales o entes biológicos.

De allí que la Nanotecnología sea un campo vastísimo, y que cada científico conozca una «nanoparte» 😀 de él, de tal manera que la tarea será multidisciplinaria, y aquí veremos apenas una introducción a algunas de sus relaciones con el ambiente.

¿Cuándo surge la nanotecnología?

Suele considerarse que el fundador de la nanotecnología fue Richard Feynman, premio Nobel de Física, que ya en 1959 propuso manipular los átomos y moléculas, de manera que se pudieran fabricar productos novedosos, a partir de su reordenamiento.

Hoy en día esa intención se materializa en la Nanotecnología Molecular, pero hay campos mucho más amplios que utilizan nanopartículas (o NP), y por ende hoy se entiende que es nanotecnológica toda manipulación de objetos materiales con dimensión entre 1 y 100 nanómetros.

¿Qué aspectos de la nanotecnología se aplican al cuidado del ambiente?

Son muchos, por lo cual, no será ésta la única vez que hablaremos de esto, pero en este primer abordaje, digamos que esencialmente se aprovecha la altísima superficie específica de la materia tan finamente dividida, porque tiende a presentar una elevada capacidad de adsorción.

Esta propiedad permite a las nanopartículas, en muchos casos, capturar algunos elementos contaminantes del ambiente, con el objeto de extraerlos luego, en la forma de los nuevos complejos generados, ejerciendo una acción limpiadora sobre el medio.

¿Qué técnicas están ya en uso y cuáles son sus aplicaciones más comunes?

Siempre sobre la base de la reactividad a la que aludía más arriba, en lo relacionado con el ambiente, ya se aprovecha la tecnología de las nanopartículas en el tratamiento de aguas, aprovechando fibras de alúmina; o en procesos fotocatalíticos con dióxido de titanio, (TiO2), que permiten disminuir la acción contaminante de las emisiones de vehículos e industrias.

Las nanopartículas de metales preciosos provocan la oxidación del monóxido de carbono, convirtiéndolo en dióxido, que carece de la toxicidad del primero.

Algunas NP de hierro elemental se están usando en procesos de descontaminación y regeneración de suelos, puesto que al reaccionar con los compuestos contaminantes, los degradan, haciéndolos menos peligrosos, permitiendo una mayor eficiencia en la limpieza del medio.

También existen sistemas de aprovechamiento de nanopartículas de Ti O2 para la obtención de energía en células solares; y otros muchos usos que además, se van multiplicando a medida que avanza el conocimiento.

¿Cuáles son las desventajas del uso de nanopartículas?

Lo primero que voy a señalar es que ahora estoy por referirme a las NP en general, y no sólo ni especÃficamente a las empleadas como agentes «limpiadores» del ambiente.

Por eso, es importante aclarar que también hay NP que se generan naturalmente en situaciones como incendios forestales o erupciones volcánicas, por citar algunas. También hay un cierto grado de producción biológica natural, como son los virus y bacterias.

De allí resulta una clasificación de las NP, que las separa en Naturales y Antropogénicas, según que en su producción haya o no intervenido el hombre.

En el caso de las antropogénicas, las principales desventajas son sus altos costos de producción, sobre todo cuando se trata de las de metales preciosos; y lo relativamente reciente de sus aplicaciones más novedosas, lo que en el caso del ambiente, no permite todavía visualizar con total seguridad los efectos a largo plazo de su introducción en el mismo.

¿Qué nuevos problemas se plantean en relación con estas aplicaciones?

Derivados de lo expuesto más arriba, las nanopartículas pueden convertirse en sí mismas en elementos contaminantes, ya que su pequeño tamaño les confiere alta movilidad y difusión, y de no contarse con elementos de trazabilidad y sistemas de recuperación eficiente con posterioridad al uso, su influencia en el complejo sistema ambiental puede deparar algunas sorpresas.

Efectivamente, gran parte de las nanopartículas que se utilizan en las diversas industrias y en la medicina misma, terminan liberadas en el aire, el agua y/o el suelo.

Establecer las maneras de controlar esas emisiones y liberaciones, es el nuevo desafío que en buena medida las mismas NP están ayudando a resolver, como he mencionado más arriba.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

Una buena noticia para los universitarios cordobeses.

La Universidad Nacional de Córdoba está entre las siete Universidades argentinas reconocidas en Ranking Internacional, según se lee en Best Global Universities.

Este listado presenta en el primer puesto a la Universidad de Harvard e incluye sólo a 59 universidades latinoamericanas, dentro de las cuales hay siete universidades argentinas, todas ellas públicas.

La evaluación, se basa en la cantidad y calidad de las publicaciones, citas, libros, conferencias, número de menciones que aparecen entre el 10% más citado, y colaboraciones internacionales. Además, también se midió la reputación global y regional en investigación. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en Argentina ninguna de las universidades que integran este ranking es privada.

Las universidades argentinas que figuran en la lista son las de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Rosario, Mar del Plata, la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca.

Dentro de las instituciones latinoamericanas, el primer lugar lo ocupa la Universidad de San Pablo, seguida por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y la Universidad Federal de Río de Janeiro. El cuarto lugar lo ocupa la UBA.

En el ránking mundial general, que busca identificar las 1250 mejores universidades en el mundo de acuerdo a esos indicadores, la UBA quedó en el puesto 341, la UNLP en el 597, y la Universidad Nacional de Córdoba en el puesto 829.

Por supuesto, esto significa que hay muchísimo esfuerzo por delante para escalar hacia puestos más altos, pero es bueno figurar ya en un ranking mundial.

La consultora Clarivate Analytics InCites proporcionó los datos y las métricas del ranking, mientras que la información bibliométrica se basó en Web of Science, servicio en línea de información científica

Otro lugar que los geólogos deberíamos visitar en Argentina: la Puna.

En un post de hace más de un año, les presenté el listado de los lugares que los geólogos deberíamos conocer en Argentina, y les prometí que les iría pasando lentamente información sobre cada uno de ellos. Pues manos a la obra.

En un post de hace más de un año, les presenté el listado de los lugares que los geólogos deberíamos conocer en Argentina, y les prometí que les iría pasando lentamente información sobre cada uno de ellos. Pues manos a la obra.

¿Qué es la Puna?

Esencialmente se trata de una Provincia Geológica, tal como la he definido en su momento. Pero es también una ecorregión con flora, clima y fauna características, y un ambiente topográfico con relieve particular, que los geógrafos definen como meseta, cosa que los geólogos cuestionamos, como verán más abajo.

Hoy insistiré en el aspecto como provincia geológica, que es el que mejor puedo presentarles.

¿A qué debe su nombre?

El término puna procede del quechua, y significa ‘región de altura’ o «zona muy alta», precisamente porque sus altitudes superan los 3.500 msnm.

¿Dónde se encuentra y cuáles son sus límites?

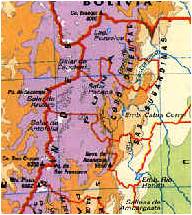

La Puna es una región enclavada en el área central de la cordillera de los Andes, y si bien es compartida por varios paíes, ya que estrictamente es la terminación austral del Altiplano boliviano y peruano, hoy me ocuparé de la porción específicamente argentina, que comprende partes de las provincias de Salta, Jujuy, una mínima parte oeste de Tucumán, y un setor de Catamarca.

Puede generalizarse que exhibe baja presión atmosférica, escasa difusión de oxígeno en el aire y clima frígido, con escasas precipitaciones y temperatura media anual en el intervalo entre 6ºC y -7°C. Tiene un drenaje centrípeto y bajos topográficos donde se generan evaporitas.

La Puna Argentina está limitada al norte y al oeste por las fronteras internacionales que la separan de Bolivia y Chile respectivamente, aunque debemos señalar que los rasgos geológicos se extienden por Bolivia, con prescidencia de las convenciones políticas internacionales.

Por otra parte, si bien los límites por el extremo sur se discuten bastante, los más aceptados, propuestos por Turner, se definen por el borde austral de la Cordillera de Buenaventura en Catamarca (26º 45′ S).

El límite oriental es más elaborado, ya que se trata de una línea imaginaria, construida desde las proximidades del abra de Huajra, en el límite entre Bolivia y Argentina, y que sigue luego al este de la Laguna Pozuelos, al oeste de la porción norte de las Salinas Grandes, internándose por la parte sur de éstas, y pasando al oeste del nevado de Acay y por el borde occidental del valle Calchaquí. Allí toma una dirección ligeramente sudoccidental, hasta unirse con el límite austral ya mencionado.

Es interesante mencionar hacia el este, la presencia de largos valles profundizados fluvialmente a lo largo de millones de años, conocidos como quebradas, de las que las más atractivas turísticamente son la de Humahuaca, que conecta la Puna con el valle de Jujuy; y la del Toro que parte desde el Valle de Lerma y los Valles Calchaquies para llegar al centro puneño.

¿Qué características geológicas fundamentales presenta?

En un sentido muy estricto, la puna no es una verdadera meseta o altiplano, sino más bien una gran extensión del antiguo basamento cristalino levantado a gran altura por la orogenia terciaria, que presenta en su interior cordones montañosos orientados según los meridianos.

Esos cordones no son sino bloques de falla, cuya elevación diferencial supera hasta en 2.000 metros el nivel de base de la puna, que oscila entre los 3.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Los salares deberían su presencia a un levantamiento relativamente tardío de la porción oriental de la puna, respecto al resto del área. De resultas de ello, el drenaje de los ríos quedó interrumpido y las cuencas endorreicas así formadas dieron lugar a las evaporitas cuando el agua fue insuficiente para mantener las sales en disolución.

La aridez de la puna se debe a las cadenas montañosas que la bordean por el occidente y que impiden el paso de vientos húmedos procedentes del Océano Pacífico, determinando que las precipitaciones se produzcan del lado de barlovento, es decir al oeste de las mencionadas cadenas.

La Puna presenta un basamento cristalino precámbrico, integrante del macizo de Brasilia y buzante al norte, que actuó como una cuenca sobre la que se depositaron sedimentos paleozoicos tardíos y mesozoicos, que sobrellevaron fracturamiento, plegamiento e intrusiones ígneas a lo largo de diversos pulsos.

Durante el Terciario, y en coincidencia con la orogenia andina, ocurrió un sobre-elevamiento de toda la zona, acompañado por fallas tectónicas e intenso vulcanismo, que dio nacimiento a volcanes como el Llullaillaco, el Ojos del Salado y el Tres Cruces.

Toda la intensa actividad sísmica y volcánica del área se entiende en el marco de la Tectónica Global, ya que la región yace muy próxima al límite de contacto de las placas de Nazca y Sudamericana, de las que nos hemos ocupado tantas veces.

¿Por qué otras razones vale la pena visitarla?

El propio paisaje es de por sí imponente y para muchos visitantes tiene algo de mágico y sanador, por su silencio, su cielo aparentemente cercano y casi siempre límpido, y sobre todo por la carencia de todo estímulo estresante, propio de las zonas densamente pobladas.

Por otro lado, las estructuras, los volcanes y los salares, sumados a los efectos bien visibles -debido a la escasa cubierta vegetal- de la meteorización y de la erosión glacial y periglacial, son en sí mismos atractivos más que suficientes para los geólogos y aficionados a la Geología.

Hay también sitios en que se encontraron rastros de diversas culturas precolombinas, momias incluidas, como los niños de Llullaillaco.

Es interesante además la fauna, conformada esencialmente por camélidos, y por depredadores como el zorrino o el lince.

Las artesanías regionales, como la alfarería y los tejidos rústicos son un atractivo más. y contribuyen a la economía regional, que aparte del turismo se centra en la explotación de los salares.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: El mapa que ilustra el post es de una imagen de Google. Las fotos de arriba son de la puna catamarqueña (zonas cercanas a Antofagasta de la Sierra y Antofalla) y la que cierra el post es del Cono de Arita en el salar Arizaro, en la zona de Tolar Grande, provincia de Salta. Fueron tomadas en un viaje que hicieron Dayana y Guillermo en marzo de 2014.

Otra visita virtual: salitrales de Iquique, Chile.

Sobre salinas y salares en general, ya les he explicado algunas cosas, sobre este sitio en particular, ya vendrá también un post.

Por supuesto, el video es de los viajes de esos dos inquietos que son Dayana y Pulpo. Disfrútenlo, y nos vemos el lunes. Graciela.

Bosques petrificados. Un lugar que los geólogos debemos conocer en Argentina.

Hace bastante tiempo les prometí hablar de cada uno de los sitios que enumeré como los diez que un geólogo debería conocer en Argentina. Éste es uno de los que a mí misma me falta visitar, pero del que ya he juntado información para estar lista cuando finalmente lo haga.

En su momento lo anoté como una generalidad, ya que lo importante es el proceso mismo de petrificación de los árboles, y podría ser este bosque u otro diferente, aunque la elección del de Jaramillo está justificada, como verán más abajo.

¿Qué es y dónde queda el Bosque Petrificado de Jaramillo?

Este bosque se conoce también como Madre e Hija, o del Cerro Cuadrado, según el rasgo geográfico al que se prefiera referirlo.

Es el yacimiento paleontológico de esta clase, es decir con petrificaciones de árboles, más importante del país y uno de los más importantes del mundo, debido a la cantidad, calidad de la conservación, variedad, y tamaño de los restos vegetales observables en el lugar.

El parque se ubica al noreste de la provincia de Santa Cruz, en el Departamento Deseado, dentro de la ecorregión estepa patagónica, caracterizada por un clima frío y seco, con precipitaciones concentradas en el invierno, pero que no superan los 400 mm. Son conocidos sus fuertes vientos del oeste, y las heladas que tienen lugar casi en cualquier momento del año.

Sus coordenadas son 47°40′- 47° 46′ de latitud sur y 67° 56′- 68°10′ de longitud oeste. La extensión del parque propiamente dicho alcanza alrededor de 15.000 ha, pero debido a que hay registros fósiles en numerosas localidades cercanas, se anexaron dos estancias colindantes al antiguo monumento, las que integran con él un área protegida de 60.000 ha aproximadamente.

Para acceder al área se sigue la Ruta Nacional 3, hasta el km 2074 donde nace la Ruta Provincial 49, que 50 km más adelante, llega hasta la Seccional de Guardaparques del parque nacional. Allí se encuentra la Sala de Visitantes y comienza el Sendero Paleontológico que se recorre a pie.

¿Qué podemos decir de su calificación como Parque?

Pese a que la existencia de los troncos petrificados en la zona era conocida ya a comienzos del S. XIX, los estudios científicos fueron iniciados por Alberto Spegazzini en 1924. Sus descripciones atrajeron la atención sobre el lugar, que fue visitado por estudiosos de todo el mundo. En 1953, Calder señaló por primera vez que la mayor parte del bosque estaba constituido por ejemplares del género Araucaria, sólo existente en América del Sur y Oceanía.

La importancia de esta determinación condujo al Poder Ejecutivo Nacional a declarar este bosque Monumento Natural, con el nombre de Bosques Petrificados, por Decreto N° 7252 del 5 de mayo de 1954.

En diciembre de 2012, se recategorizó esta área como parque nacional, a través del decreto 2600/2012, que promulgó la ley 26.825 y que la denomina como Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo.

¿Qué puede observarse en él?

En la zona más estudiada del parque, se han registrado no menos de 200 ejemplares que han sufrido reemplazo o permineralización.

Según sus características se los puede agrupar en por lo menos cinco conjuntos diferentes:

- Restos de árboles en pie y relativamente completos en cuanto a los troncos se refiere, ya que el follaje en todos los casos ha desaparecido.

- Tocones que han permanecido en su posición original, todavía anclados por las que fueron sus raíces.

- Troncos caídos de diversos tamaños.

- Restos menores como astillas y/o ramas, por supuesto, también petrificados.

- Piñas muy bien preservadas

¿Cómo se produce la petrificación de los árboles?

Como habrán visto en el post que he linkeado en la pregunta anterior, la petrificación es el término vulgar que se aplica a dos procesos parecidos pero no idénticos, que científicamente se denominan reemplazo y permineralización. Dentro de las formas posibles de permineralización, aquí se trata de silicificación.

Para saber más sobre ellos, deben ir a leer ese post que les señalé, pero ahora les presento las condiciones que se dieron juntas en el bosque (o mejor los bosques, como veremos luego) que ahora nos ocupa.

Para que ocurra la petrificación los requisitos son:

- Sea cual sea la causa de la muerte del ejemplar, éste debe ser rápidamente enterrado para evitar su putrefacción.

- Aun enterrados, los restos pueden corromperse, salvo que se den condiciones climáticas que inhiban en buena medida la acción de los microorganismos. Por ende, debe haber una rápida circulación de líquidos portadores de sales minerales que puedan ocupar los poros del cuerpo, o reemplazar los compuestos orgánicos ya sea parcial o totalmente, ganándole la carrera a la putrefacción.

- Una vez ocurrida la petrificación, los eventos geológicos posteriores no deben ser tan catástroficos, intensos o rápidos como para destruir los fósiles así formados.

¿Cómo influyó la geología regional en la formación de este parque?

Es importante señalar que en toda la zona los afloramientos no son anteriores al Mesozoico, más específicamente corresponden al Jurásico medio (hace 170 millones de años aproximadamente), y se manifiestan como andesitas y basaltos. Se trata pues, de rocas volcánicas que habrían ascendido a lo largo de fracturas profundas que estaban ya preanunciando la ruptura de lo que era por entonces el supercontinente de Gondwana, tema que veremos en algún futuro post, por lo interesante que resulta.

En el período Jurásico medio a superior, (165 a 155 millones años), un nuevo pulso de intenso vulcanismo dio lugar entre otras cosas, a la depositación de la formación La Matilde, integrada mayormente por tobas, en la cual se encuentra hoy el bosque petrificado. La depositación de La Matilde ocurrió en un ambiente continental, fluvial, con pantanos y lagunas, lo que señala un clima estable con abundante humedad, favorable al desarrollo de los bosques con árboles gigantescos.

No cesaron entonces las erupciones, que se intensificaron al inicio del período Cretácico, coincidiendo con el comienzo del levantamiento de la cordillera. Esos materiales volcánicos son los que sepultaron con ceniza y lava gran parte de los bosques, lo que facilitó los procesos de petrificación.

El cerro Madre e Hija, (que pese a su denominación, es uno solo) es un volcán extinto, y además de ocasionalmente prestarle el nombre al bosque, atestigua la actividad volcánica mesozoica.

El levantamiento de los Andes implicó la generación de una barrera para los vientos del Pacífico que transportan humedad, con lo cual la estepa patagónica hacia el este se va desecando, lo que desacelera los procesos de putrefacción que todavía podrían afectar los restos.

Millones de años después, la erosión va descubriendo grandes sectores de aquellos bosques anteriormente sepultados por cenizas.

¿Qué otros detalles merecen destacarse?

Ya en el aspecto más turístico, es bueno recordar que unos diez a doce mil años atrás, habitaban el área, comunidades de cazadores-recolectores, que han dejado rastros como campamentos base, enterratorios y canteras para la extracción de materias primas. Precisamente los xilópalos, o maderas fósiles del bosque, se apreciaban por su dureza, y recibían distintos tratamientos para diversos usos. Restos de esa actividad son comunes en la zona.

Para el visitante de hoy es también interesante la fauna, que incluye pequeñas manadas de guanacos, zorros grises y colorados, chingolos, agachonas, comesebos, piches patagónicos, ñandúes y variadas lagartijas.

La flora es rala y achaparrada, destacándose las cactáceas de grandes flores anaranjadas, y las asteráceas. En áreas más a cubierto de los fuertes vientos dominantes, crecen arbustos como molles, duraznillos, algarrobos y calafates.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.