Archivo de la categoría ‘Historia de la geología’

Otra controversia de la historia: Plutonistas versus Neptunistas.

La historia de la geología está jalonada por numerosos debates, donde posiciones extremas y aparentemente imposibles de conciliar enemistaron a brillantes científicos, sólo para que al avanzar el conocimiento se comprobara, que ambos grupos tenían una parte de razón.

La historia de la geología está jalonada por numerosos debates, donde posiciones extremas y aparentemente imposibles de conciliar enemistaron a brillantes científicos, sólo para que al avanzar el conocimiento se comprobara, que ambos grupos tenían una parte de razón.

En efecto, cada uno más que equivocarse, lo que hacía era defender una porción pequeña de una realidad que incluía todas esas visiones parciales, y otras muchas más, en un rompecabezas mucho más grande.

Como si un grupo dijera «el gato es una cola», y otro dijera «el gato es un bigote», simplemente porque cada uno tiene en la mano esa parte del cuadro; pero el dibujo con la figura entera del gato incluye tanto la cola como el bigote, y también el lomo, las orejas, las patas etc.

Y eso es lo que pasó también con esta controversia histórica , pero vayamos por partes.

¿Qué postulaba el Neptunismo?

Esta escuela de pensamiento surgió hacia finales del siglo XVIII y sostenía que las rocas se debían a la cristalización de minerales en los océanos muy poco después de la Creación.

Por esta razón, recibió su nombre en alusión al dios Neptuno, que los romanos consideraban la representación del mar.

Este pensamiento, que luego sería desafiado por otra corriente antagónica, fue en su momento verdaderamente revolucionario, porque de alguna manera se despegaba de las concepciones bíblicas según las cuales, el mundo había sido diseñado como un todo completo en el acto mismo de la Creación. Además, no se fundamentaba en las Escrituras, sino en pruebas recopiladas, como los fósiles, por ejemplo.

No obstante, aun cuando no haya sido ésa la intención, de algún modo reforzó otras teorías dominantes, como ya veremos en seguida.

¿Quién lideraba el Neptunismo, y a quiénes atraía?

El padre fundador de esta teoría fue Abraham Gottlob Werner quien en ese tiempo se desempeñaba como inspector de minas en Sajonia. Era además profesor de minería y mineralogía en el centro más destacado de estudios geológicos de la época: la academia de minería de Freiberg.

Los fundamentos de la teoría Neptunista aparecen en su texto «Breve clasificación y descripción de las rocas» (1787), en el que reemplaza el criterio de clasificación geológica basada en los diversos minerales presentes, por una aproximación con más pretensiones genéticas, y de allí la interpretación del origen de las rocas.

Toda su concepción parte de asumir un planeta originalmente cubierto de agua, medio en el que se habrían formado las diversas rocas, ya sea por sedimentación mecánica o cristalización química.

Si bien esto no responde a la postura eclesiástica de un único acto creativo, sí resultó atractivo como fundamento «científico» para demostrar la ocurrencia del diluvio universal, razón por la cual consiguió la adhesión de muchos estudiosos que intentaban conciliar religión y ciencia.

¿Qué postulaba el Plutonismo?

Esta teoría resulta inicialmente opuesta al Neptunismo, ya que asume que las rocas se originan mediante procesos de cristalización y enfriamiento de los materiales (inicialmente sometidos a gran presión y temperatura) que alimentan a los volcanes, razón por la cual es también común denominarla Teoría del Vulcanismo.

El nombre le fue asignado como una simetría al de la teoría opuesta, y hace referencia al dios de las profundidades de la Tierra: Plutón, según los griegos. Tiene su correspondencia en Vulcano de la mitología romana, y de allí los dos nombres que se usan para esta escuela de pensamiento.

¿Quién lideraba el Plutonismo, y a quiénes atraía?

Si bien ya se la reconoce en las descripciones de Anton Moro (1687-1750), al informar sobre sus estudios en islas volcánicas, fue James Hutton quien la sistematizó y formuló más acabadamente, en su publicación editada por la Royal Society Transactions de Edimburgo en 1788.

Este modo de mirar la realidad fue particularmente atractivo para los grupos con mayor independencia de la religión, ya que mientras el Neptunismo daba sustento a narraciones como el diluvio, el Plutonismo implicaba ciclos y tiempos reñidos con la «verdad revelada»

De hecho, el propio Hutton fue más atacado bajo el estigma de ateo, que refutado con pruebas científicas.

¿Quién era Hutton?

James Hutton es sin duda una figura de primera magnitud en la Historia de la Geología, y a él se debe también la Ley del Actualismo de la que ya les he hablado, y que es fundamental para la ciencia que nos ocupa.

Nació en Edimburgo el 14 de junio de 1726, y murió en la misma ciudad el 26 de marzo de 1797. Fue geólogo, médico, naturalista, químico y granjero.

Revolucionó el concepto de tiempo, al postular edades que excedían con mucho la antigüedad aceptada para la Tierra.

Tan revolucionaria fue su concepción científica que su obra en tres Tomos, Theory of the Earth sólo terminó de publicarse más de 100 años después de su fallecimiento, cosa que se atribuye a una especie de censura no abiertamente declarada.

Tal vez, uno de los rasgs que lo distinguieron de casi todos los restantes naturalistas de su época, fue su afán por recopilar pruebas y su intento generar con ellas una teoría integradora, sin ideas preconcebidas.

¿Cómo y cuándo se cerró el debate?

Digamos que con un empate, como casi siempre pasa.

Efectivamente, la controversia se prolongó en el tiempo, y sólo hacia 1862, se definió al fin la parcialidad de ambas, puesto que hoy se sabe que algunas rocas se originan en el mar, o en todo caso, con más amplitud, en fenómenos de sedimentación; otras en el magma, y hay otras que ninguna de las anteriores escuelas había mencionado: las metamórficas. Y eso sin contar algunas interesantes transiciones.

La definición final de los tres grandes grupos de rocas fue por primera vez presentada por el Prof. Bernhard von Cotta.

¿Quién era Cotta?

Carl Bernhard von Cotta, más conocido como Bernhard von Cotta fue un geólogo alemán nacido el 24 de Octubre de 1808, que se educó en la Universidad de Heidelberg, donde fue inicialmente botánico, para luego dedicarse a estudiar rocas y yacimientos.

Entre 1842 y 1874 fue profesor de Geología en la Bergakademie y publicó. entre otros numerosos trabajos, su «Rocks Classified and Described: a Treatise on Lithology» (traducción que se debe a Philip Henry Lawrence en 1866)-

Murió en Freiberg, Sajonia el 14 de Septiembre de 1879, dejando como legado la clasificación tripartita de rocas todavía vigente en lo esencial.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

La foto que ilustra el post es de Hutton y la tomé de Wikipedia.

Un abrazo, y los espero el miércoles. Tengan Feliz Navidad. Graciela

Reseña del libro Historia del Petróleo en Argentina. 1907-1955. Desde los inicios hasta la caída de Perón, de Nicolás Gadano.

Gracias a la excelente gestión de Guillermo y Dayana, los responsables de Relaciones Públicas de este blog, y por la gentileza de la encargada de prensa de la editorial Edhasa, Srta Malena Sanchez Moccero, ha llegado a mis manos un libro más que recomendable, que les paso a comentar.

Gracias a la excelente gestión de Guillermo y Dayana, los responsables de Relaciones Públicas de este blog, y por la gentileza de la encargada de prensa de la editorial Edhasa, Srta Malena Sanchez Moccero, ha llegado a mis manos un libro más que recomendable, que les paso a comentar.

Se trata de Historia del Petróleo en Argentina. 1907-1955. Desde los inicios hasta la caída de Perón, de Nicolás Gadano.

¿Cuáles son los datos editoriales del libro?

En este caso se trata de la Segunda edición, de junio de 2012, consta de 711 páginas distribuidas en 15 capítulos, una introducción y un epílogo, además de anexos relativos básicamente a las fuentes consultadas. Su ISBN es 950-9009-83-0, y como ya dije antes el autor es Nicolás Gadano, y la editorial es Edhasa, mientras que la impresión estuvo a cargo de Cosmos Print, Buenos Aires.

¿Qué sabemos del autor?

Según los datos registrados en la solapa del propio libro, Nicolás Gadano es licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y Master de la Universidad Torcuato Di Tella, especializado en finanzas públicas y economía del petróleo.

Fue Subsecretario de Presupuesto de la Nación entre 1999 y 2001, y Economista del Servicio de Estudios de YPF REPSOL Argentina.

Por todo esto queda claro que se trata de un libro no relativo a las condiciones geológicas del petróleo, sino a la historia de su explotación en Argentina.

¿Qué puede decirse del libro mismo?

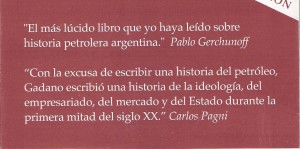

En un recuadro que he tomado de la faja del mismo libro, reproduzco los comentarios de Pablo Gerchunoff y Carlos Pagni, antes de expresar los míos propios.

¿Qué méritos especiales me hacen recomendarlo?

En primer lugar es un libro bien escrito, pensado desde los datos históricos, no dirigido a especialistas en economía, como podría suponerse, lo cual hace la lectura muy sencilla y hasta entretenida, aunque les cueste creerlo.

Por otra parte, está muy bien documentado, citando una gran profusión de fuentes, de distintos orígenes, resultando por eso, tan objetivo como puede desearse.

El mismo autor explica en su prólogo, por qué su análisis termina en 1955, y lo hace en estos términos:

Decidí poner un límite temporal a mi trabajo por dos motivos: la imposibilidad material de abarcar el período completo, y la necesidad de poner distancia suficiente como para preservar la objetividad e independencia requeridas…

Como ven, hay un cuidado especial en no embaderarse en una u otra dirección, lo cual se nota a lo largo de todo el texto, cuando se presentan muchas veces citas de documentos que se oponen entre sí, lo cual deja al lector en libertad de elegir cuáles les resultan más creíbles.

Es un libro de una riqueza tal de datos, que no puedo menos que considerarlo de consulta permanente para quienes deseen desentrañar una parte muy atractiva de la historia de nuestro país.

¿A quiénes puede interesar particularmente?

A mí me atrapó desde el punto de vista del manejo del recurso, y desde muchas anécdotas que se enlazan íntimamente con la Geología y las condiciones de los yacimientos, y de las actividades de exploración y explotación. Seguramente será muchas veces inspirador de posts en los que intentaré agregar a la visión histórica, la mirada del geólogo.

Pero pienso que debe ser también un texto de consulta para historiadores, economistas, políticos, periodistas, estudiantes y docentes universitarios de carreras afines al tema; y, cosa extraña dado el carácter del libro, no sería pesado para el simple curioso que desea saber un poco más sobre el petróleo y su historia.

En resumen, me parece un buen libro, que ya ocupa un lugar en el estante de consulta permanente. Ojalá compartan mi modesta opinión.

Un abrazo, y los espero el miércoles. Graciela.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

¿Azar o finalidad?: una controversia histórica

Hoy nos vamos a meter una vez más en la Historia de la Geología, intentando sacar alguna enseñanza de ella.

Hoy nos vamos a meter una vez más en la Historia de la Geología, intentando sacar alguna enseñanza de ella.

Esta vez vamos a remontarnos varios siglos atrás, lo cual nos hará sonreír condescendientemente en un primer momento, pero sólo hasta que miremos las cosas desde otro ángulo, como a mí me encanta proponerles.

Los protagonistas de nuestra historia de hoy vivieron en el S.V a.C, en la antigua Grecia, y son el muy conocido Aristóteles, que dominó todo el pensamiento por siglos, y desafiar cuya autoridad era por mucho tiempo una auténtica herejía, por un lado; y por el otro un pintoresco Empédocles, el cual es considerado uno de los primeros mártires de la ciencia, ya que muere al caer en el cráter del Etna. (Sí, ya sé el chiste fácil: sólo en pédocles pudo caerse así…)

Pero vayamos a nuestra historia con moraleja y todo.

¿Qué postulaba Aristóteles?

Que los organismos se adaptan como respuesta al medio, presentando cambios que les dan mejores posibilidades de vida. Así menciona la lana más gruesa de los carneros de climas más fríos, por ejemplo.

No obstante, hubo también voces críticas que señalaban que existen igualmente, organismos con características que los desfavorecen, como la excesiva cornamenta de algunos cérvidos que muchas veces obstaculizan sus desplazamientos en zonas con determinadas formas de vegetación.

Así, pues, casi como una protesta, Empédocles elabora su propia teoría.

¿Qué enunciaba Empédocles?

Algo que suena como una extraña y algo alocada hipótesis, según la cual, la historia de la vida pasa por tres etapas, a saber:

-

en la primera etapa, desde el suelo mismo surgen espontáneamente órganos y miembros aislados.

-

en la segunda etapa ellos se combinan azarosamente en todas las formas posibles.

-

en el tercer momento sólo sobreviven las combinaciones mejor organizadas, que desde entonces comienzan a reproducirse sexualmente.

¿Cuándo aparece la controversia?

Las dos visiones mencionadas definieron la separación de dos escuelas de pensamiento: la del azar y la de la finalidad.

Son cultores de esta última Anaxágoras y Aristóteles, y apoyan a la primera Demócrito y Teofrasto.

Según la escuela del azar, los cambios no responden a necesidades ni propósitos previos sino que se dan de manera casual.

Según la escuela de la finalidad, aparece primero la necesidad del cambio, y luego los organismos responden con una mutación.

¿Cómo se dirime la controversia?

De hecho, por muchos siglos, Empédocles fue estigmatizado como poco menos que un delirante, al menos en lo que hace a su visión de la conformación de los organismos, pero a la luz de la interpretación actual, se reconoce en ella el germen de un concepto moderno, y se comprende al fin que la realidad pasa más o menos por el medio, como por otra parte ocurre casi siempre.

Porque si me permiten una digresión, casi no hay forma ni de acertar ni de equivocarse de manera total, completa y absoluta. Cada afirmación loca puede rozar por algún lado alguna verdad, y cada sensata formulación tiene algún tornillito flojo si uno lo mira un poco mejor.

Si los seres humanos incorporaran esta premisa, muchos fundamentalismos y enconados enfrentamientos dejarían de tener sentido, pero no es fácil ¿verdad?

En suma ¿qué pasó con ambas concepciones?

Toda la fabulosa interpretación de Empédocles resume un hecho: el papel del azar en las mutaciones. La postura Aristotélica, en cambio, representa de alguna manera la selección natural y la supervivencia del más apto, y su mayor capacidad de reproducción.

En efecto, hoy se piensa que las mutaciones son fundamentalmente provocadas por distintos factores, generalmente fortuitos o accidentales, pero no en respuesta a una necesidad preexistente.

Pueden deberse algunas veces a cambios ambientales, como radiaciones, variaciones en las dietas, exposición a contaminantes o enfermedades, por ejemplo, todo ello durante la gestación.

Triste y célebre ejemplo lo provee el caso de la Thalidomida, un sedante que, consumido por mujeres gestantes en Estados Unidos y en la década del cincuenta, provocó numerosos nacimientos de individuos con malformaciones en los miembros, o directamente sin ellos.

Cualquiera de esos factores y otros que no se conocen, pueden causar un cambio en la información genética transmitida que, de perpetuarse, es el inicio de una mutación.

Si lo miramos detenidamente, esto apunta más o menos en la dirección de la postura partidaria del azar, o de lo que puede rescatarse de ella.

Ahora bien, debido a que algunas de esas potenciales mutaciones implican la aparición de individuos mejor adaptados a las exigencias del medio, éstos se vuelven dominantes y se reproducen más, perpetuando el cambio -que había sido primero casual- en sus descendientes, lo cual hoy llamamos supervivencia del más apto y selección natural.

Supongamos un herbívoro que no se distinguiera del resto, que da a luz un hijo con un cuello anormalmente largo. Supongamos también que hay sobrepoblación y hambruna, pero este «bicho raro» se encuentra, sin quererlo, con la ventaja de un cuello que le deja alimentarse de aquellas partes del follaje a la que los demás no llegan. Está mejor alimentado y más fuerte que el resto, de modo que se reproduce más y pasa esa mutación a más ejemplares que los demás. En el tiempo ese cambio puede llegar a acentuarse hasta generar hasta una nueva especie, que podría haber sido la jirafa, en esta supuesta situación.

Todo esto podría asimilarse en alguna medida a la antigua escuela de la finalidad, aunque en realidad nunca existe el plan previo que la palabra finalidad parece indicar. Simplemente se trataría de un cambio inesperado y no planificado, que fue funcional a un fin: la supervivencia, y el potencial reproductivo.

En resumidas cuentas, ninguno era del todo loco ni tampoco tan sapiente, porque ni la finalidad es tal en un sentido estricto, ni el azar deja de jugar un papel importante en la evolución de las especies.

¿Les gustó este tema? Si es así, prepárense para muchas otras controversias que a la larga demostraron su esterilidad, ya que cada postura tenía su pizca de razón. Interesante moraleja para la soberbia de muchos.

La imagen que ilustra este post es una pintura de Pablo Picaso, que he seleccionado porque el período cubista de ese creador siempre me trae a la mente la teoría de Empédocles. Según dicha teoría, esa pobre criatura sería uno de los especímenes no viables que tenderían a desaparecer. Y que me salten al cuello los Picasistas…

Nos vemos el miércoles. Un abrazo Graciela

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

13 de diciembre: Día del Petróleo en Argentina

La historia del descubrimiento del petróleo en Argentina, es casi una novela, que amerita por eso mismo un post, que resulta particularmente apropiado para el día de la fecha.

La historia del descubrimiento del petróleo en Argentina, es casi una novela, que amerita por eso mismo un post, que resulta particularmente apropiado para el día de la fecha.

Debemos aclarar que ya mucho antes del descubrimiento que se conmemora en este día, existían explotaciones de hidrocarburos naturalmente aflorantes, en pequeñas localidades que eran conocidas desde el siglo XIX por lo menos, pero no es ésa la historia que quiero ahora evocar, sino la que dio surgimiento a la explotación en perforaciones profundas, tal como ahora se lleva a cabo.

Las circunstancias que condujeron al descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia tuvieron mucho de fortuitas, y reconocen sus primeros antecedentes en la creación de la «División de Minas, Geología e Hidrogeología» en la ciudad de Buenos Aires , el 25 de junio de 1904, sobre la base de la preexistente «Comisión de estudios de Napas de Aguas», que había sido constituida en 1902.

El primer Jefe de la naciente División de Minas fue el Ingeniero en Minas Enrique Martín Hermitte, quien en 1905 envió un equipo de perforación para aguas a Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut), en un intento por paliar una extrema sequía que la afectaba.

Todos los intentos anteriores de encontrar agua se habían visto frustrados por la precariedad de los equipos disponibles.

Esta nueva perforación de 1905 se detuvo a los 170 m por la misma razón, pero derivó en la compra de nueva maquinaria que arribó el 14 de diciembre de 1906 a Comodoro.

A fines de noviembre de 1907, tras largos meses de accidentado trabajo, se alcanzó la profundidad de 515 m, sin hallazgos de agua, ni capas de interés geológico aparente.

Debido a que la máxima profundidad operativa garantizada por los fabricantes de la máquina era de 500 m, se cursaron telegramas a Buenos Aires pidiendo directivas a seguir.

Luego de arduas deliberaciones, los profesionales Beghin y Fuchs, bajo su propia responsabilidad autorizaron la continuación de la perforación hasta los 600 m, siempre «que no mediaran inconvenientes técnicos».

Fue a los 535 m que comenzaron a aparecer los indicios de la presencia, no de agua, sino de hidrocarburos en el pozo.

¡Pozo que estuvo a punto de abandonarse a 20 m del descubrimiento, y habiendo perforado ya más de 500!

Esto ocurría precisamente el 13 de diciembre.

El 24 de diciembre de 1910 se creó la Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia.

En 1913, Juan Keidel y Anselmo Windhausen sugirieron la perforación de la zona de Challacó, y en 1918 (29 de octubre) se alcanzó el horizonte petrolífero de Plaza Huincul.

Éstos y otros descubrimientos posteriores determinaron la creación, en 1922, de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.), de cuya historia reciente habría también mucho para decir….

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

La imagen que ilustra el post es del blog educar.

El texto ha sido extractado de un apunte de mi autorÃa que debe citarse como :  Argüello, Graciela.1985. «GeologÃa: su posición entre las ciencias. Breve reseña de su historia en el mundo y en nuestro medio» Cuadernillo didáctico Nº I de 25 págs. Uso interno en la U.N.C. y en la U.N.R.C.

31 de mayo – Aniversario del nacimiento del Perito Moreno

Los que conocen el blog ya saben que Dayana se pasa la vida mandándome a hacer deberes. Así fue como me tiró la idea de ir preparando posts relativos a las efemérides que ella misma recolectó en la red para otro post.

Los que conocen el blog ya saben que Dayana se pasa la vida mandándome a hacer deberes. Así fue como me tiró la idea de ir preparando posts relativos a las efemérides que ella misma recolectó en la red para otro post.

Y el 31 de mayo es precisamente el natalicio de Francisco Josué Pascasio Moreno, a quien en Argentina conocemos como el Perito Moreno, por su actuación en la superación de los conflictos limítrofes con el hermano país de Chile.

Es en su homenaje que el Glaciar más visitado del mundo se llama Perito Moreno.

¿Cuáles son sus datos biográficos?

Francisco Moreno nació en Buenos Aires el 31 de mayo, como ya adelantamos, en el año 1852. Desde muy temprana edad mostró una marcada afición a la arqueología, la geología, y los viajes de exploración geográfica y científica.

En 1873, realizó un primer viaje a Carmen de Patagones, en el que coleccionó artesanías indígenas y restos óseos, y del cual surgió su trabajo «Descripción de los cementerios y paraderos prehistóricos de la Patagonia». Este trabajo se publica en la Revue d’Antropologie, lo que le vale un prestigio en el campo de la antrolopología, cuando tenía poco más de 20 años.

En 1874 es comisionado por el presidente Sarmiento, para estudiar junto a otro valioso naturalista, Carlos Berg, la zona sujeta a controversias fronterizas con Chile, en la Provincia de Santa Cruz.

Aprovecha ese viaje para ampliar sus estudios sobre los aborígenes, y publicar en el Boletí de la Academia Nacional de Ciencias sus «Noticias sobre antigüedades de los Indios, del tiempo anterior a la Conquista», que si bien versaba fundamentalmente sobre los nativos de la Provincia de Buenos Aires, sintetizaba también conceptos acuñados en ése y otros viajes de su vida azarosa.

En 1875 explora, en su tercer viaje a la Patagonia, los ríos Negro y Limay, esta vez enviado por la Sociedad Científica Argentina, que ya comenzaba a reconocerlo como un par, pese a no tener estudios formales.

Es precisamente Moreno, el primer hombre blanco que mide exhaustivamente la distancia entre los lagos andinos y el Océano Atlántico.

Su cuarto viaje al sur es para remontar aguas arriba el Río Santa Cruz, en compañía del marino Luis Piedrabuena. En el curso de este viaje descubre y bautiza los lagos Musters, Argentino y San Martín.

En 1877, el gobierno bonanerense le propone fundar un museo antropológico sobre la base de sus muy valiosas colecciones, entre las que se cuenta la primera muestra de troncos fósiles de que se tiene registro. A esta propuesta, él responde donando las colecciones incondicionalmente.

Por decreto del 13 de abril de ese año, se crea el Museo de Ciencias Naturales ,y Moreno es nombrado su Director vitalicio, cargo al que sin embargo renuncia en 1906 cuando el Museo es incorporado a la Universidad de la Plata, por no estar de acuerdo con la medida.

En 1879, inicia su quinta expedición, la que sería la más riesgosa, ya que resulta capturado por los tehuelches, en el medio de la Campaña del Desierto, razón por la cual, pese a sus excelentes relaciones preexistentes con caciques como Sayahuaque, es condenado a muerte.

Sólo su profundo conocimiento de la zona le permite huir y escapar de la muerte hasta ser rescatado por un grupo de soldados.

Ese profundo conocimiento es el que también lo lleva más tarde a mediar en el conflicto de límites con Chile, que gracias a sus buenos oficios se resuelve sin derramamiento de sangre fraterna.

Tan importante servicio es recompensado por el gobierno mediante la donación de 25 leguas cuadradas en la Patagonia que tanto amaba.

Convencido de que esas tierras habían sido ilegítima y cruelmente arrebatadas a los pobladores originales, en lugar de tomar posesión de ellas, las dona para constituir el Primer Parque Nacional en Argentina.

¿Qué reconocimientos recibió por su trabajo?

El perito Moreno era un autodidacta, pero tuvo el honor de recibir el primer título de Doctor Honoris Causa otorgado en la historia de la Universidad Nacional de Córdoba.

Ése fue además su único título académico, pese a haber recibido numerosas distinciones, como las Palmas de Oficial otorgadas por la Academia Francesa en 1884, y el Premio de la Real Sociedad Geográfica de Londres de 1907.

Fue también distinguido con una banca de Diputado Nacional (una mosca blanca entre tantos moscardones), y la vicepresidencia del Consejo Nacional de Educación.

Falleció en 1919 y sus restos se trasladaron a una isla en los lagos andinos.

Fuente consultada:

Franco,L. 1983. El perito Moreno. Tiempo de sosiego. Año XVI N° 69. Ed. Productos Roche

La foto que ilustra el post fue tomada de www.cienciaenlavidriera.com.ar

Espero que les haya interesado este modesto homenaje a un grande de verdad. Un abrazo, Graciela.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.