Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

¿Qué sabemos del Patagotitan, el dinosaurio gigante argentino?

Nuevamente, la Paleontología aparece en los titulares de los diarios, y antes de que me lo exijan Pulpo y Dayana, 😀 me pongo a escribir acerca de esta novedad.

Nuevamente, la Paleontología aparece en los titulares de los diarios, y antes de que me lo exijan Pulpo y Dayana, 😀 me pongo a escribir acerca de esta novedad.

¿Cuándo y dónde se produjo el hallazgo?

Pese a que hoy vuelve a ser noticia, ya en el año 2012, se descubrió el primero de los más de 150 huesos fósiles pertenecientes a por lo menos seis ejemplares diferentes de una misma especie de dinosaurio gigante.

Fue el peón rural don Aurelio Hernández, quien encontró el primer hueso en las proximidades de Trelew, Provincia de Chubut, Argentina.

¿Por qué se publica hoy como novedad?

Por la sencilla razón de que al hallazgo mismo (ocurrido en 2012) debían seguir excavaciones para extraer los restos, limpieza de todo el material, análisis de cada pieza, y la lenta reconstrucción de ejemplares tan completos como fuera posible, antes de poder finalmente intentar la clasificación.

Todo ese trabajo arrojó como resultado el descubrimiento de que se trataba de una especie nunca antes descrita, y para colmo, del animal más grande del que se tenga registro.

En definitiva, la noticia es que finalmente han sido publicados los resultados de más de cuatro años de trabajo, de un equipo de investigadores conformado por los paleontólogos José Luis Carballido y Diego Pol [CONICET- MEF (Museo Egidio Feruglio, Trelew)], Alejandro Otero (CONICET-Museo de La Plata), Ignacio Cerda y Leonardo Salgado (CONICET- Universidad Nacional de Río Negro) y los geólogos Alberto Garrido (MPCNJO, Zapala), Jahan Ramezzani (MITC, Massachusetts, USA), Rubén Cúneo y Marcelo Krause (CONICET-MEF).

Todos los resultados obtenidos se publicaron en la revista científica Proceedings of the Royal Society (Reino Unido).

¿Cómo habría sido el nuevo dinosaurio encontrado?

Se trataría de un ejemplar de alrededor de 76 toneladas de peso y hasta 40 metros de longitud, con un largo cuello, que permite suponer que le habría dado ventaja para alimentarse de ramas altas de árboles de gran tamaño, que por la época de su existencia, habrían existido en la hoy árida Patagonia.

Detalles menores de su anatomía lo distinguen de todas las especies anteriormente conocidas.

¿Por qué es tan importante el hallazgo?

- Primero, porque se trata de la especie animal de mayor tamaño que se conoce hasta la fecha.

- Segundo porque se hallaron tal cantidad de restos, que fue posible obtener la reconstrucción anatómica más completa de cuantas se conocen hasta el presente, para los herbívoros de mayor tamaño en la historia terrestre.

- Porque el estado de preservación es igualmente favorable para la descripción específica.

- Porque confirma una vez más que los ejemplares de dinosaurios de mayor tamaño conocidos hasta el presente, habitaron alguna vez el territorio argentino, con lo cual ese espacio se convierte en especialmente atractivo para posteriores investigaciones y reviste potencial interés para obtener financiación, que siempre es vital en todo proyecto científico. Otros hallazgos de grandes herbívoros en la Patagonia incluyen el Argentinosaurus, y el Giganotosaurus, que ahora resulta comparativamente «diminuto»

¿A qué debe su nombre?

El nombre científico completo de este nuevo argentinito es Patagotitan mayorum.

Patagotitan es la denominación de género, y alude por un lado a su procedencia en la Patagonia argentina; y por otro, a los ancestrales símbolos de fuerza, poder y enormidad, los titanes, semidioses de la mitología griega.

Patagotitan podría pues interpretarse como «titán de la Patagonia».

La palabra mayorum corresponde a la especie y se acuñó en honor a la familia Mayo, propietaria de la Estancia La Flecha, donde se produjo el hallazgo de los fósiles, y donde fueron hospedados los investigadores involucrados en las tareas de campo.

¿Por qué se lo considera un titanosaurio?

Comencemos por decir que los titanosaurios conforman un clado cuya denominación más exacta es Titanosauria, y que comprende dinosaurios saurópodos macronarios (es decir de grandes narices), que vivieron a lo largo del período Cretácico, en lo que hoy es Asia, América, Europa, África y Australia.

Ahora cabe aclarar el significado de la palabra clado, que proviene del griego κλάδος (clados), que significa rama.

Un clado es pues, cada una de las ramificaciones resultantes de practicar un único corte en el árbol filogenético. Incluye por supuesto un antepasado común y a partir de él, toda la descendencia que forma esa única rama.

Según dónde se practique el corte, un clado puede incluir géneros y especies, sólo especies, o hasta conjuntos más grandes, de allí que el clado no ocupa un lugar fijo en el árbol de la biología.

Veamos dónde se ubica el clado de los titanosaurios:

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Sauropsida

Superorden: Dinosauria

Orden: Saurischia

Suborden: Sauropodomorpha

Infraorden: Sauropoda

(sin rango, correspondiente al clado): Titanosauria

Superfamilia: Titanosauroidea

Más abajo aparecerá pues el Patagotitan que nos ocupa.

¿Cuándo vivió y cuáles habrán sido los hábitos del Patagotitan?

Su biocrón- es decir el intervalo de su existencia como especie- corresponde al Cretácico, y las dataciones practicadas arrojan una edad aproximada a los 101 miloomes de años, lo que sería más exactamente en el final del Cretácico medio (Albiano).

Todavía es escasa la información, pero podemos adelantar su alimentación herbívora, y su posible hábito gregario (es decir que constituían rebaños o manadas), que se deduce del hecho de haberse encontrado restos de media docena de ejemplares en un espacio relativamente reducido.

¿Qué podemos agregar respecto a ese coloso?

Lo más destacable es obviamente su gran tamaño, lo cual nos lleva a pensar en ese factor como uno más de los que incidieron en su extinción, no demasiado alejada en el tiempo posterior al de la vida de los ejemplares hallados.

Por supuesto hay una convergencia de causas, algunas de las cuales ya estaría adelantando en posts muy próximos, pero el exceso de demanda sobre el medio que los alojaba, resultante de sus enormes volúmenes, pudo ser una de las causas más relevantes.

En efecto, un animal de semejante tamaño seguramente implica una gran presión sobre el medio, del cual requiere ingentes cantidades de alimento. Eso genera un estado vulnerable del nicho ecológico, y en ese estado, un pequeño cambio climático puede significar que muchas especies queden en el camino, sobre todo aquéllas muy especializadas, muy demandantes o ambas cosas al mismo tiempo.

El gigantismo es por ende, muchas veces parte de los estados finales en la evolución de una especie cuya extinción se aproxima.

Y esta fábula del exceso de demanda sobre los recursos que puede proveer el ambiente, tiene seguramente una moraleja también para los humanos, pero les dejo la tarea de deducirla a ustedes mismos, como tarea para el hogar.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio. Por supuesto es una reconstrucción teórica del dinosuario tal como se supone que podría haber sido.

Nociones básicas sobre los volcanes.

El lunes pasado les armé un listado de posts que deberían leer para estar preparados para comprender bien el tema de hoy, y los que seguirán, relacionados con él.

El lunes pasado les armé un listado de posts que deberían leer para estar preparados para comprender bien el tema de hoy, y los que seguirán, relacionados con él.

¿Qué es el vulcanismo?

¿Qué es un volcán?

¿Cómo se produce un volcán?

Desde el momento mismo en que el magma se genera en emplazamientos muy profundos denominados cámaras magmáticas, se encuentra sometido a grandes presiones, y como es natural, tiende a migrar buscando el alivio de las mismas.

La dirección de presiones decrecientes es obviamente hacia arriba, y es hacia allí que se mueve el magma. Su ascenso se produce aprovechando grietas y fisuras preexistentes, o generándolas al crear tensiones por su presencia.

Ya saben ustedes que la ruta ascendente del magma es dificultosa y el movimiento es muy lento, tanto que a veces el enfriamiento y consecuente inmovilización ocurre a gran profundidad. Sólo ocasionalmente y en determinadas localizaciones favorables, el magma alcanza la superficie. Cuando lo hace en un centro bien definido, esa pequeña área da nacimiento a un volcán, de cuya configuración hablaremos en seguida.

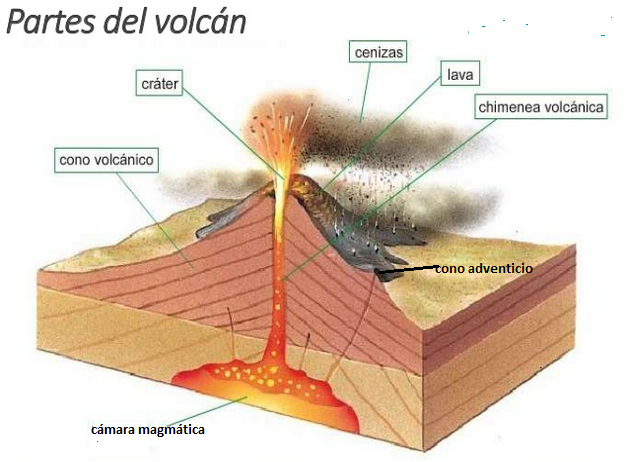

¿Qué partes constituyen un volcán?

Cuando el volcán entra en actividad, emitiendo lavas y otros materiales, el fenómeno en que esa energía se libera se denomina erupción. Las erupciones son variables, tanto en intensidad como en duración y frecuencia. Esa variabilidad determina una clasificación de la que hablaremos en otro post.

Para que ocurra una erupción, no se requiere ningún rasgo topográfico particular, sino simplemente una abertura por la cual el magma pueda acceder a la superficie. Esa conexión entre el interior y el exterior se denomina cráter o caldera.

No obstante, una vez que se producen algunas erupciones, habitualmente los materiales que el volcán libera se van acumulando, de manera que de ello resulta una estructura positiva del relieve, de forma más o menos cónica. Esto también será tema de otro post.

Las partes restantes del volcán se pueden ver en la figura que ilustra el post, y que no está a escala, ya que no necesariamente respeta las proporciones entre altura y profundidad.

Esas partes son: la chimemea volcánica o neck (del inglés= cuello), por la cual asciende el magma desde la cámara magmática que lo alimenta.

El aparato completo que compone el volcán se denomina cono volcánico, y puede haber también salida de materiales por grietas en él, que generan conos y cráteres secundarios o adventicios.

¿Cuáles son los lugares del mundo en los que hay más cantidad de volcanes?

Cuando les hablé de los temas que la Tectónica Global puede explicar, esta distribución está incluida en el listado, de modo que en su momento todo quedará más claro. Pero hoy podemos al menos observar dónde hay mayor densidad de eventos volcánicos, los cuales pueden agruparse en cinco sectores principales:

- El Cinturón de fuego del Pacífico, que incluye las grandes cadenas montañosas andinas y los volcanes de Japón y las Antillas.

- El centro del Océano Pacífico, donde se pueden mencionar los volcanes de Hawai.

- Zona Mediterránea y transasiática, donde se encuentran los volcanes de Italia, como Etna, Vesubio, etc. y los de las islas de Sonda, como el Krakatoa.

- Dorsal Centro Atlántica, donde pueden mencionarse los volcanes de Islandia y las Canarias.

- Zona de grandes fracturas de África Oriental, con el legendario Kilimanjaro entre otros.

Todas estas zonas coinciden con contactos entre placas, salvo la última que es una zona extensional donde se estaria generando una nueva ruptura de placa.

Pero de eso ya hablaremos largo y tendido…

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio, y pertenece a Edith García, pero tiene ligeras modificaciones de mi autoría.

Introducción al vulcanismo.

A lo largo de estos años de encontrarnos para hablar de Geología, muchas veces he explicado eventos volcánicos acontecidos en el mundo. Ahora quiero que hablemos no de un acontecimiento particular, sino del marco teórico de esos fenómenos tan grandiosos, y que tantas veces nos han convocado aquí.

A lo largo de estos años de encontrarnos para hablar de Geología, muchas veces he explicado eventos volcánicos acontecidos en el mundo. Ahora quiero que hablemos no de un acontecimiento particular, sino del marco teórico de esos fenómenos tan grandiosos, y que tantas veces nos han convocado aquí.

Pero ocurre que antes de llegar hasta este punto, yo he ido adelantando muchos conceptos que ustedes deberían ir a refrescar, si es que hace mucho que siguen fielmente al blog, o bien leerlos por primera vez si son recién llegados, porque no he de repetir esas nociones ya discutidas.

El lunes próximo hablaremos de volcanes, pero para llegar allí con el mejor bagaje, les recomiendo tomarse un rato para leer todos los posts que linkeo más abajo, en el orden en que aparecen. Eso les servirá también para ir armándose un apunte muy completo sobre todos los procesos ígneos.

Estos son los temas precedentes, con sus correspondientes links. Tienen una semana para ponerse al día y quedar listos para el post del próximo lunes.

- Empiecen viendo el marco de los procesos ígneos , que incluyen entre otros, el vulcanismo.

- En este post ven cuáles son los procesos endógenos relacionados con el magma.

- Aquí ven la génesis del magma.

- En este post vimos qué pasa con el magma después de su generación.

- Esta parte es la explicación sobre la velocidad de enfriamiento de los magmas.

- Este post es continuación del anterior.

- Aquí les conté qué ocurre en la frontera entre magmatismo y plutonismo.

- Este post es continuación del anterior.

Recuerden que el próximo lunes seguiremos desde este último punto.

P.S.: el simpático dibujo que ilustra el post es de este sitio.

Una planta delataría la presencia de diamantes.

¿Qué dice esta noticia?

¿Qué dice esta noticia?

El día martes 5 de mayo de 2015, en la revista minera Once Diario, se informaba acerca de una planta que permitiría indicar las áreas donde se pueden encontrar diamantes.

Obviamente, recurrí a las fuentes, y luego de una pesquisa bibliográfica encontré el artículo de Stephen E. Haggerty, geólogo del departamento de Ciencias de la Tierra y el Medioambiente de la Universidad Internacional de Florida en Miami (Estados Unidos), publicado en el volumen 110 de Junio-Julio de la revista Economic Geology. (Bulletin of the Society of Economic Geologists).

En ese artículo se afirma que la planta tropical Pandanus candelabrum es un buen indicador para localizar superficialmente áreas que contienen chimeneas de kimberlitas, rocas de origen volcánico que suelen ser portadoras de importantes cantidades de diamantes.

¿Cuál es la planta indicadora?

Como ya he escrito más arriba, se trata de la Pandanus candelabrum, que no es sencillo definir por razones que Beentje y Callmander señalaron en 2014, al expresar que su posición taxonómica es algo incierta, básicamente porque las clasificaciones han estado basadas en material fragmentario, especialmente en África, continente que como ya veremos, se relaciona estrechamente con el tema que hoy tratamos.

Los mismos autores indican que hay una tendencia de los taxonomistas a crear nuevas especies cada vez que hay nuevas colecciones con algunos rasgos peculiares; cuando como en este caso es también posible que haya más de una especie en un complejo, definible como Pandanus candelabrum.

Sea cualquiera el caso, la planta que nos ocupa se extiende desde Camerón hasta Senegal, especialmente a lo largo de márgenes de ríos, bordes de manglares, bosques y pantanos abiertos.

Los rasgos más notables de la planta son su altura de 3 a 20 m, raíces aéreas de entre 2 y 2.5 m en individuos maduros, tronco de 15 a 20 cm de diámetro, ramas de entre 1 y 3 cm y follaje en forma de candelabro.

¿Cómo se estableció la relación?

Haggerty, el autor del descubrimiento informa que tras varios años de estudios en un distrito del noroeste de Liberia que ha sido explotado artesanalmente para extraer diamantes, se ha llegado a descubrir una nueva formación de kimberlita.

No se esperaba tal hallazgo porque se suponía que tanto la explotación como la intensa erosión habrían dado cuenta de todo enriquecimiento en el mineral.

La chimenena portadora de diamantes es una kimberlita hipabisal de tipo 1, con bloques ricos en mica y enclaves de brechas polimícticas.

Pero lo verdaderamente novedoso es que según las observaciones de campo, la chimenea (no así los diques) muestran crecimientos de una vegetación particular, hasta ahora de manera tentativa identificada como Pandanus candelabrum.

De repetirse sistemáticamente en diversos sitios con suelos de quimismo similar y similarmente influenciados por la presencia de la kimberlita, la planta podría considerarse un indicador biológico de la presencia de potenciales yacimientos de diamantes.

Es obvio que se requieren más estudios sobre el tema.

¿Qué grado de credibilidad tiene esta información?

La fuente es inobjetable, y los antecedentes del autor también lo son.

Por otra parte, son numerosos los antecedentes de especies de fauna y flora con tendencia a ocupar terrenos cuya composición química se relaciona con la presencia de determinados enriquecimientos minerales.

Ejemplo característico para los diamantes es la presencia de nidos de determinadas especies de termitas que se usan como indicadores biológicos.

¿Qué consecuencias tendrá en la minería?

Por un lado, disminuiría los costos de exploración para las empresas mineras, lo cual podría incidir en el valor mismo de mercado de la piedra preciosa; pero también podría ocurrir que buscadores aficionados se lanzaran masivamente a buscar la planta en África Occidental, poniendo en riesgo ambientes naturales que en muchos casos ya son frágiles en las condiciones actuales.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es tomada del propio artículo científico en que se comunicó el descubrimiento.

Clima: nociones sobre circulación atmosférica global. Parte 2

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberán empezar por leerlo, antes de internarse en el de hoy.

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberán empezar por leerlo, antes de internarse en el de hoy.

La semana pasada analizamos las siguientes cuestiones:

¿Qué procesos intervienen en la circulación atmosférica?

¿Qué se entiende por centros ciclónicos y centros anticiclónicos?

¿Cómo se intentó por primera vez explicar la circulación atmosférica planetaria?

¿Por qué no fue suficiente esa explicación?

Hoy continuaremos el tema con las siguientes preguntas:

¿Qué nuevo modelo surgió entonces?

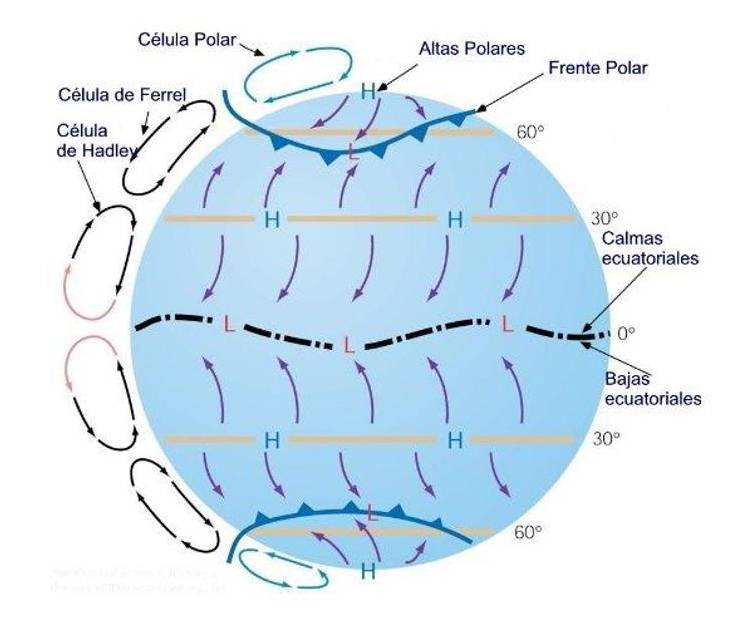

El modelo de una celda fue reemplazado por el de tres celdas, que incluye al anterior pero lo completa con otros dos elementos de la circulación atmosférica planetaria: las celdas de Ferrel y las Polares.

Por cierto, este modelo también es una simplificación y por ello debe completarse al menos con las corrientes en chorro y la ZCIT o Zona de convergencia intertropical que veremos más abajo. Al margen quedan aún numerosos vientos locales como los Monzones, el Simoun, etc, de los que hablaremos en otro momento.

Pero volviendo al modelo de tres celdas (que se ve en la Figura 1), observamos que restringidas a las zonas de latitudes medias, las Células o celdas de Hadley se conservan esencialmente como ya las describimos en el post del lunes pasado, de modo que analizaremos aquí las otras dos.

Figura 1. Modelo de circulación de tres celdas.

Comencemos con las Celdas de Ferrel:

Estas células se complementan con las de Hadley, ya que de hecho, cuando el aire ascendente de estas últimas llega a niveles altos se enfría, y comienza un nuevo descenso. Al alcanzar la superficie- aproximadamente a los 30º de latitud tanto norte como sur, la masa de aire se separa en dos partes, una de las cuales permanece en el ciclo ya descrito, pero con un trayecto modificado por la fuerza de Coriolis, que da lugar a vientos del sudeste en el Hemisferio Sur, y del noreste en el Hemisferio Norte. Son los vientos Alisios, de muchísima importancia por su permanencia y regularidad.

Como adelantamos más arriba, hay otra parte del aire descendente de las celdas Hadley que, en lugar de permanecer en ese circuito, se mueve hacia los Polos. Nuevamente la fracción de aire de esta celda se desvía según Coriolis, de modo que entre las latitudes de 30º y 60º, generan vientos del noreste en el Hemisferio Sur y del sudoeste en el Hemisferio Norte, tal como se ve en la figura 1.

Celdas Polares:

En las regiones polares el aire frío desciende con la típica desviación de Coriolis, es decir hacia la izquierda en el hemisferio sur y hacia la derecha en el norte, creando así sendos circuitos de vientos del sudeste y el noroeste respectivamente.

Al alejarse de los polos, el aire absorbe calor, tornándose más liviano y tendiendo a ascender aproximadamente a los 60º de latitud N y S. En los niveles superiores de la atmósfera, se divide de modo similar a lo mencionado para las celdas de Ferrel. Una parte cierra el ciclo, retornando a los polos, donde vuelve a bajar por su enfriamiento y consecuente aumento de densidad.

La otra porción se dirige hacia el ecuador antes de descender a latitudes aproximadas de 30º, mezclándose con el aire ecuatorial.

Debido a la divergencia de los ciclos alrededor de los 60º de latitud, se desarrollan depresiones que favorecen el flujo de calor entre las latitudes medias y altas. Esa zona se conoce como el Cinturón de Bajas Migratorias, que generalmente se dirigen hacia el este.

Entre los 30º y 60º de latitud, en ambos hemisferios, la convergencia de las zonas subsidentes tanto de las celdas de Hadley como de Ferrel, genera una franja de altas presiones, que a su vez dan lugar a los Anticiclones Semipermanentes, que casi siempre ocupan áreas oceánicas.

¿Qué es la zona de convergencia intertropical?

Más arriba mencionamos a los vientos Alisios, los cuales convergen desde ambos hemisferios en la superficie terrestre. Allí donde se encuentran, dan origen a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) que se mueve al norte o al sur del ecuador según cuál sea la temporada estival en cada hemisferio.

Es en esta franja planetaria donde se generan las perturbaciones tropicales, sean ellas depresiones tropicales, tormentas tropicales o eventualmente huracanes y ciclones.

¿Qué son las corrientes en chorro o jet?

Las corrientes en chorro o jet son las que se visualizan en la figura que ilustra el post, y se trata de vientos del oeste a los que también se conoce como westerlies, que tienen lugar tanto en el hemisferio norte como en el sur.

Su recorrido es normalmente sinuoso, y se mueven en un rango de altura que va de los 7 a 10 km hasta los 10 a 13 km sobre el nivel del mar.

Son corrientes de aire que normalmente circulan a lo largo de varios miles de kilómetros, en una franja de varios centenares de kilómetros de ancho y pocos kilómetros de espesor.

Deben su existencia a una combinación de la fuerza de Coriolis y el calentamiento atmosférico debido a la radiación solar, en zonas de contacto entre masas de aire con diferencias significativas de temperatura.

Antes de cerrar este post, es indispensable señalar que todo lo referido a la circulación atmosférica planetaria es vital para definir el clima, pero en ningún caso alcanza por sí mismo, ya que al menos otro gran circuito, como es la circulación oceánica, tiene enorme incidencia. Y hay otros factores que iremos viendo también.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post fue tomada de un curso de divulgación sobre «Eventos climáticos a escala global», cuyo autor es Horacio Sarochar, y fue publicado por la Secretaría de Difusión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata.