Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

El manantial caliente Grand Prismatic, en Yellowstone Park, USA

Si vienen siguiendo el blog desde hace mucho tiempo, ya deben saber que uno de los viajes que más he disfrutado es mi tour por numerosos parques nacionales de Estados Unidos. Y entre ellos, mi preferido fue sin dudas Yellowstone, por eso es que me estoy deteniendo en muchos de sus rasgos. Ya les hablé del Old Faithful y de las Terrazas Mammoth, Hoy vamos a conversar sobre el Grand Prismatic Hot Spring, que en muchos paquetes turísticos y en las redes sociales suelen mencionar como el «Ojo de Dios».

Mucha información introductoria ya está en los posts cuyos links les he dejado a lo largo del post.

¿Qué se entiende por Hot spring?

El término spring en inglés tiene numerosos significados, algunos de los cuales se relacionan con este fenómeno que nos ocupa. Entre las numerosas acepciones, una es «manantial», íntimamente relacionada con otra que es «brotar». Pero también aparece el significado «saltar», que describe bien lo que sucede en el lugar ya que hay agua que brota y también salta, pues tratándose de un manantial caliente (de lo que da cuenta la palabra hot) se generan vapores que a veces ascienden a la superficie en forma de verdaderos chorros proyectados en alto.

En resumidas cuentas, hot spring es un manantial caliente, ya que se encuentra en una zona de anomalía térmica muy acentuada, donde el gradiente geotérmico difiere del habitual.

¿Qué es el Grand Prismatic hot spring?

Este manantial que vemos en la foto que ilustra el post es el de mayor tamaño que existe en Estados Unidos, lo cual no es poco, ya que son abundantes en ese país, aún sin salir de este mismo parque. Por otra parte su aspecto, tanto por la forma como por el colorido lo hacen destacarse y lo convierten en una imagen icónica con numerosas interpretaciones, desde científicas hasta míticas y religiosas.

¿Cómo se lo visualiza mejor?

Precisamente por su gran tamaño, y por la temperatura de sus aguas, los vapores que continuamente lo velan imposibilitan una buena visualización cuando se camina por el parque, ya que sólo se alcanza a ver el borde más próximo, con las coloraciones que los microorganismos le confieren, y de lo que ya algo hablamos al referirnos a las Terrazas Mammoth.

Para tener la mejor visión es necesario ascender a la colina aledaña y mirarlo desde arriba, que es como se lo aprecia en todo su esplendor. La vista desde el llano puede parecer engañosamente decepcionante.

¿En qué se diferencia de las Terrazas Mammoth que ya conocemos?

Si bien los procesos involucrados son en alguna medida semejantes a los de esas terrazas (aguas ascendentes a gran temperatura que disuelven la roca o provocan evaporación de sus minerales constituyentes, para depositar luego los compuestos resultantes en la superficie), la gran diferencia reside en la composición de las rocas que esas aguas atraviesan, y por ende de las sales que movilizan para su depósito en superficie.

En las terrazas se trata de calizas, aquí en cambio son riolitas, es decir rocas volcánicas ricas en sílice (el equivalente efusivo del granito) y de grano muy fino. Esa textura le confiere gran porosidad, viabilizando la movilidad de las aguas portadoras de minerales que depositarán en superficie, sobre todo la propia sílice en este caso, y lo que se conoce como sínter en general.

¿Qué se entiende por sínter?

Así se conoce al depósito mineral de textura generalmente vesicular y de composición silícea o calcárea que procede de manantiales calientes.

El término alude al proceso de formación conocido como sinterización, a través del cual se forma una masa sólida de material por aplicación de presión y temperatura sin alcanzar el punto de fusión. Es el nombre que en la industria se le da a lo que en geología forma parte del metamorfismo y/o el metasomatismo. De allí la geología toma a su vez la palabra sínter.

Los mecanismo involucrados implican la difusión de átomos a través de la microestructura, generando una migración que sigue el gradiente de potencial químico, es decir una movilización desde las zonas de alto potencial hacia las de bajo potencial.

Esto puede ocurrir de varias maneras:

- por difusión superficial, que ocurre cuando los átomos se mueven a lo largo de las superficies de las partículas

- por transporte en forma de vapor, en el cual hay evaporación de átomos que se condensan luego en una superficie diferente. Es el caso de nuestro análisis hoy.

- por difusión reticular superficial, en la que los átomos superficiales se mueven a través de la red. Estos tres primeros mecanismos no implican densificación, ya que elementos superficiales se reacomodan también superficialmente sin alterar los espacios porales.

- por difusión reticular de átomos desde los bordes de la partícula.

- por difusión de átomos desde y a lo largo de los bordes de partículas.

- por deformación plástica, donde la materia llega a fluir. En estos tres últimos casos, el material se densifica, porque la materia que se acomoda en los bordes de las partículas tienden a cerrar los poros.

En el caso que nos ocupa, el manantial deposita sedimentos químicos generando sílice con diversos contenidos de agua y de carácter vítreo o amorfo, es decir ópalo. Existe también el sínter calcáreo, pero éste no es el caso.

Los agentes que colaboran para producir la depositación son organismos como las algas presentes en las aguas. Un claro ejemplo de sínter es la geyserita o geiserita.

¿Qué es la geyserita?

La geyserita, o sínter silíceo toma el nombre de los geysers donde es común encontrarla, además de aparecer en los manantiales calientes de que venimos hablando. Cuando presenta un hábito botroidal se denomina fiorita.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: Las imágenes que ilustran el post son de un video de Great Courses, explicado por Ford Cochran, Director de Programación de National Geographic Expedition, y Docente en Ciencias de la Tierra. La traducción que he realizado de partes de esa presentación constituye una de las fuentes principales de la información de este post.

Historia y estado reciente de la producción mundial de diamantes

Ya con anterioridad he venido subiendo numerosos posts relacionados con los diamantes de una manera u otra, y se me ocurre que, dado el interés que todos esos temas despertaron, no sería mala idea hablar un poco de la historia y evolución de la explotación económica de esa gema.

¿Desde cuándo es apreciado el diamante?

Pese a algunos desacuerdos en los aspectos temporales, prácticamente todos los investigadores atribuyen el descubrimiento a la cultura de la India, que sigue siendo aún hoy un importante productor de la gema.

Algunos historiadores gemológicos afirman que el primer descubrimiento de diamantes se sitúa entre los años 2500 y 1700 A.C. .Habrían sido los dravidianos (etnia hindú) quienes en la Edad del Bronce de Europa y Cercano Oriente apreciaban ya ese mineral. Según otras fuentes, el descubrimiento ocurrió bastante más tarde, en las cercanías del año 1000 A.C.

No obstante, es sólo entre los años 400 y 300 A.C., que se encuentran los primeros textos sánscritos son alusión expresa a los diamantes.

En el texto Arthashastra se mencionan los diamantes como moneda o medio de cambio. En el Ratnapariksa, ya hay una descripción sistemática para clasificar la calidad y las características del diamante.

¿Dónde comenzó la primera explotación económica de diamantes?

En consonancia con lo ya expresado, al menos a lo largo de dos mil años, el único proveedor mundial de diamantes fue la India, con producción mayormente procedente de los yacimientos aluviales de Kalimantan en Borneo, que se habrían comenzado a explotar en el siglo VII, y que por muchos siglos sólo se comercializaban en la región.

Esta situación se mantuvo hasta el descubrimiento de diamantes en Brasil en 1725.

¿Cómo evolucionó luego esa actividad?

Con posterioridad, ya en 1866 se produjeron nuevos hallazgos en Sudáfrica, estableciéndose que esas gemas son traídas a la superficie por las rocas ígneas conocidas como “kimberlitas”, en homenaje a la ciudad de Kimberley, donde las mencionadas rocas se descubrieron.

Obviamente no toda la producción es de calidad gema, ya que hay también una parte importante que se considera como diamante industrial o borg, muy empleado en abrasivos entre otras cosas.

Notablemente los países que más diamantes de calidad gema consumen, no tienen producción propia de importancia. Los principales consumidores de joyas con diamantes son los Estados Unidos, cuyo consumo supera el 40% del total comercializado. Otro 40% se vende entre India, China, la Unión Europea, Japón, Hong Kong y Oriente Medio. Sólo el resto se compra en el resto del mundo.

¿Cuáles son hoy los principales productores del mundo?

Luego de los hallazgos en Sudáfrica se fueron produciendo otros en los países cercanos, y ya desde 1870, la mayoría de los diamantes de calidad gema del mundo se extraen en el continente africano.

De acuerdo a estadísticas recientes son sólo siete los principales productores de diamantes, a saber: Rusia, Botsuana, Canadá, Angola, Sudáfrica, la República Democrática del Congo y Namibia, con una producción de más de un millón de quilates al año.

Productores que no alcanzan esa cifra son: Australia, Ghana, Guinea, Guyana, Lesotho, Sierra Leona y Zimbabue.

En Rusia se explotan desde el siglo XVIII, aunque el rendimiento se hizo realmente importante a partir de 1957, con extracciones en la kimberlita de Mir y los placeres adyacentes.

Botsuana compite con Rusia por el primer puesto mundial en la explotación diamantífera, principalmente porque proporcionalmente rinde valores muy elevados de piedras grandes y de alta calidad. Este país puede arrogarse además el mérito de ser uno de los primeros en valerse del relevamiento de minerales indicadores para encontrar rocas portadoras de diamantes. Si bien es el segundo productor si se considera el peso, cuando se considera el valor monetario es el primero por la calidad que mencioné más arriba.

Canadá rindió una gran sorpresa cuando los geólogos, Chuck Fipke y Stewart Blusson, encontraron en 1991 pruebas científicas de la existencia de kimberlita portadora de diamantes a unos 320 kilómetros al norte de Yellowknife, en los Territorios del Noroeste, que por su clima hacen difícil la explotación. No obstante, la política de compatibilización entre rendimiento económico y cuidado del ambiente y salarios y condiciones dignas para los trabajadores, han hecho que en muchos países sean los diamantes preferidos por el público comprador. Esa estrategia de marketing y el compromiso ambiental empresario se refleja en los certificados que- incluyendo símbolos como la hoja de arce, o el oso polar- garantizan la procedencia canadiense de los diamantes y las joyas que con ellos se fabrican.

Angola comenzó su producción hace más de 100 años, cuando todavía era una colonia portuguesa. La explotación es sobre yacimientos aluviales, que al bajar los costos aumentan la rentabilidad.

Sudáfrica marcó el inicio de la transición desde explotaciones artesanales a la industria moderna del diamante, lo que la colocó liderando el mercado entre 1870 y 1920, cuando el auge en el Congo, la superó.

Hoy Sudáfrica sigue produciendo diamantes a partir de yacimientos aluviales sobre todo a lo largo de la costa; y de kimberlitas en el interior del país.

Namibia comenzó la extracción en 1908, cuando un trabajador ferroviario encontró un pequeño ejemplar en la arena del desierto. Los yacimientos de origen aluvial llegaron hasta la costa y aún más allá, y en consecuencia se desarrollaron métodos para extraerlos del fondo del mar. Hoy se extraen en la plataforma exclusiva de Namibia, en aguas de más de 140 metros de profundidad. Namibia es así el principal minero submarino del mundo, con diamantes de calidad excepcional.

Australia entró en producción comercial en 1981 y se convirtió rápida pero fugazmente en el primer productor de diamantes de calidad gema. El rápido agotamiento de los depósitos antes explotados hizo que la mayor producción se centrara en la mina subterránea de Argyle en Australia Occidental, a partir de 2013, sucesora y continuación de la mina a cielo abierto de Argyle que estaba en producción desde 1983.

Ya fuera de los principales productores cabe agregar un dato interesante. Estados Unidos pese a ser el mayor consumidor de diamantes de calidad gema, carece de producción minera comercial, ya que el único lugar en donde hay diamantes de calidad para joyería es el Parque Estatal del Cráter de los Diamantes en Arkansas. Allí los turistas pueden pagar una pequeña cuota para buscar y conservar los diamantes que encuentren.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

Las respuestas correctas al test del lunes pasado.

Por supuesto para que este post tenga sentido, deben ir primero – y sin hacer trampas- al post de la semana pasada, en el que aparecen las preguntas con las diversas opciones de respuesta,

La única opción correcta para cada pregunta aparece aquí abajo.

1– Un río en la etapa juvenil según la describía Davis tiene:

b- Alto poder erosivo, pocos afluentes, gran distancia al nivel de base.

2-Diferenciación magmática es:

c- El proceso por el cual desde un mismo magma derivan rocas de diversa composición.

3– Los contactos entre placas tectónicas pueden ser:

d- Convergentes, divergentes y transformacionales o transfomantes.

4- Algunas características de un río maduro según Davis son:

a- Mediana distancia al nivel de base, red de tributarios extensa, Intensa erosión horizontal.

5– La Serie de Goldich se deriva de:

c- La ley de la estabilidad mineral.

Y ahora la calificación, para agregarle una pizca de humor que compense el esfuerzo que seguramente han realizado.

Cinco respuestas correctas: O sos muy estudioso y aplicado o hiciste trampa. En el primer caso se te califica como potencial heredero del blog cuando a mí me pise un camión, es decir Loco Honorario. En el segundo caso, te ganaste el mote de Chanta pero esforzado.

Cuatro respuestas correctas: Si lo hiciste solito te va el título de Visitante Ilustre del blog. Si anduviste copiando, se te nomina como Tramposo pero estratega.

Tres respuestas correctas: Seguro que no copiaste así que te califico como Buen Alumno ma non troppo.

Dos respuestas correctas: Sólo puedo decirte Alumno Medio… (medio nabo).

Una respuesta correcta: Vago incorregible.

Ninguna respuesta correcta: Mejor no uso ningún calificativo, sólo puedo decir: «Vaya a cucha, animalito de dios, y estudie algo para la próxima».

Bueno, el lunes volvemos con las lecciones habituales, donde espero que aprendan algo (y yo también, porque tengo que hurgar mucho en la bibliografía y en la propia experiencia, para traer nuevos temas, o darle mi propio matiz a la información ya conocida).

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

¿Jugamos a ver cuánto aprendimos?

Como ya está casi promediando el año, me parece que va siendo hora de que me demuestren que no estoy trabajando al cuete sino que algo van aprendiendo. Para eso les he preparado algunas preguntas con mútiples opciones de respuesta, algunas de las cuales sólo aportan un poco de humor para que todo sea más llevadero.

Pero para que de paso aprendan más, les pongo en cada pregunta el link del post en el que tienen la respuesta, pero de todos modos, la semana próxima les traeré el post con las respuestas correctas y la consiguiente calificación.

De paso puede ser un servicio para docentes, que pueden utilizar este test.

1-Un río en la etapa juvenil según la describía Davis tiene:

a- Una red completa de afluentes y una gran capacidad de erosión horizontal.

b- Alto poder erosivo, pocos afluentes, gran distancia al nivel de base.

c- Una gran llanura meandrinosa.

d- Una gran cantidad de amigos con los que salir de joda y pasarla bien.

2- Diferenciación magmática es:

a- Ese no sé qué que que sé yo, que hace que una roca se destaque entre las demás.

b- Un fenómeno de inmiscibilidad química.

c- El proceso por el cual desde un mismo magma derivan rocas de diversa composición.

d- Un fenómeno de segregación.

3- Los contactos entre placas tectónicas pueden ser:

a- Convergentes, de subducción y de fallas transformacionales.

b- Inocentes, peligrosos o intensos.

c- De divergencia, de falla o de solapamiento.

d- Convergentes, divergentes y transformacionales o transfomantes.

4- Algunas características de un río maduro según Davis son:

a- Mediana distancia al nivel de base, red de tributarios extensa, Intensa erosión horizontal.

b- Gran distancia al nivel de base, faja meandrinosa muy extendida, madurez de los sedimentos, Gran erosión vertical.

c- Tendencia al sedentarismo y afianzamiento profesional.

d- Sedimentación dominante sobre erosión y madurez textural y mineralógica de sus sedimentos.

5- La Serie de Goldich se deriva de:

a- La velocidad de cristalización de un magma.

b- Una Ley que dictó el señor Goldich.

c- La ley de la estabilidad mineral.

d- El relieve del lugar y su clima.

Recuerden que el próximo lunes subiré las respuestas correctas con la calificación correspondiente.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

La foto es tomada en el vuelo hacia M’orea en la Polinesia Francesa.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

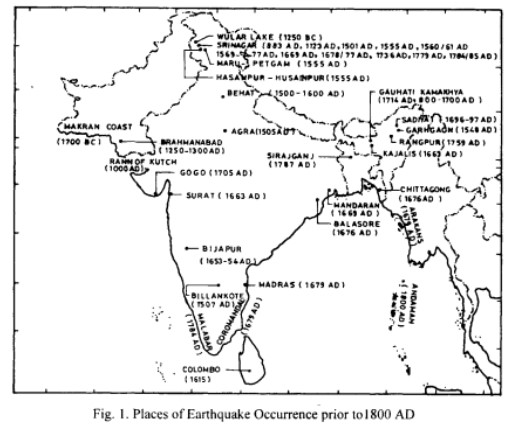

Terremotos de la edad media y moderna en la India

Como ustedes bien saben, estoy siempre buscando temas que puedan resultarles interesantes. Y en esas búsquedas bibliográficas encontré un paper de hace algunos años, que menciono en la bibliografía, y del que he tomado los datos que ahora les presento como un mero listado, pero que en muchos casos podrían llegar a ser posts exhaustivos en el futuro, ya que algunos de esos sismos tienen particular interés. Por ahora pues, el listado, organizado según las dos principales regiones sísmicas y un tercer apartado para el resto de la India. Pero antes habrá una pequeña introducción general.

El período analizado se extiende abarcando la Edad Media (entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el S V, y el descubrimiento de América o la caída del Imperio Romano de Oriente en el S XV) y la Edad Moderna (desde el S XV hasta la Revolución Francesa o la Revolución industrial, según las fuentes) a fines del S XVIII.

¿Por qué es la India tan azotada por sismos?

Pues como siempre, debemos buscar la explicación de los grandes fenómenos globales, en la Tectónica de placas, que vengo reseñándoles desde hace tiempo y poco a poco.

En el post que he linkeado más arriba, verán ustedes que la Placa India colisiona con la Eurasiática en un contacto que resulta por ende muy activo sísmicamente según veremos en otro post de manera muy detallada. Por ahora sepan que el emplazamiento en ese contacto es lo que hace habituales los terremotos en la región.

¿Cuáles son las zonas más afectadas?

Suelen separarse las áreas sísmicamente activas en 3 regiones bien diferenciadas:

- Región de Kashmir o Cachemira como se castellaniza normalmente su nombre.

- Región de Assam.

- Resto de la India.

¿Qué terremotos se mencionan para la región de Kashmir durante los tiempos medievales y modernos?

En primer lugar debo señalar que los eventos medievales carecen de registros sísmicos como hoy los conocemos, y los datos con que se cuenta son tomados de crónicas de la época, relatos orales que se fueron transmitiendo y reportes más o menos oficiales llevados a cabo en algunos casos por las autoridades regionales. Por ese motivo, no se cuenta con datos de magnitud sino sólo con medidas de la escala Mercali de Intensidad.

Hecha esta salvedad, vayamos al listado, tal como lo generaron Iyengar et al a partir de sus investigaciones históricas. Les repito que en algún momento les explicaré el contexto geológico de los eventos más interesantes que aparecen en la nómina.

El orden que se sigue es cronológico desde los sismos medievales más antiguos de que se tiene información confiable, hasta el fin del intervalo considerado

- Sismo de fecha estimada en el año 1250 BC, que se sintió en Wular Lake y Srinagar. Intensidad XII.

- Sismo del 883AD en Srinagar Intensidad V

- Sismo del 1123 AD en Srinagar, sin reporte de Intensidad.

- Sismo del 1501 AD en Srinagar Intensidad VIl

- Sismo del 1555 AD en Srinagar y Hasanpur, Husainpur y Maru-Petgam. Intensidad XII

- Sismo de 1560/61 AD en Srinagar

- Sismo ocurrido entre 1569 y 1577 en Srinagar.

- Sismo del 23 de Junio de 1669 AD en Srinagar. Intensidad IV.

- Sismo de 1678/77 AD en Srinagar. Intensidad VII.

- Sismo del 24 de marzo de 1736 AD en Srinagar y alrededores. Intensidad VJII.

- Sismo del 1779 AD en Srinagar y alrdedores. Intensidad VIl.

- Sismo de entre 1784 y 1785 AD en Srinagar. Intensidad VIII.

¿Qué terremotos se mencionan para la región de Assam durante los tiempos medievales y modernos?

- Sismo del año 548 AD en Ghargaon. Intensidad IX.

- Sismo del 596 AD en Ghargaon y Gajala. Intensidad IX.

- Sismo del 1642 AD en Upper Assam.

- Sismo entre los meses de Abril y Mayo del 1649 AD en Upper Assam. Intensidad Ill.

- Sismo del 7 de Febrero de 1663 AD en Kajali. Intensidad V.

- Sismo de 1696 a 1697 AD en Sadiya. Intensidad X.

- Sismo del 1714 AD en Tingkhang y Charaideo. Intensidad IV.

- Sismo de 1759 AD en Rangpur

¿Qué terremotos se mencionan para el resto de la India durante los tiempos medievales y modernos?

- Sismo del 6 de Julio de 1505 AD en Agra. Intensidad XII.

- Sismo del 29 de Agosto de 663 AD en Surat. Intensidad III.

- Sismo del 1507 AD en Billankote. Intensidad Ill.

- Sismo de 1653-54 AD en Bijapur. Intensidad III.

- Sismo del 4 de Junio de 1669 AD en Garh Mandaran (Bengala). Intensidad IX.

- Sismo del 26 de Agosto de 1676 AD en Balasore (Orissa). Intensidad IV.

- Sismo entre Septiembre y Octubre de 1676 AD en Chittagong.

- Sismo del 28 de Enero de 1679 AD en Madrás, Arakans y Coromandal. Intensidad IV.

- Sismo de Febrero de 1705 AD en Gogo (Gujarat). Intensidad XI.

- Sismo de Diciembre de 1784 AD en Malabar.

- Sismo de 1787 AD en Sirajganj (Bangla Desh). Intensidad X.

¿Qué cabe agregar?

Vale la pena rescatar la última lista que elaboraron Iyengar et al, y en la que se mencionan sismos de los cuales faltan datos, o inclusive una confirmación fehaciente.

- Sismo del año 2600 BC (correspondiente al año 1800 de los tiempos Védicos) en Banks de Saraswati.

- Sismo de 1700 BC en la costa de Makran.

- Sismo acontecido en algún mmomento entre el 800 y el 1700 AD en Kamakhya. Intensidad X.

- Sismo del 1000 AD en Rann de Kutch.

- Sismo en algún año entre 1250 y 1300 AD en Brahmanabad (Sindh).

- Sismo en algún año entre 1500 y 1600 AD en Behat ( Uttar Pradesh).

- Sismo antes de 1800 en las Islas Andaman.

Por último, es importante señalar que hay sismos mencionados que ocurrieron en regiones que en la actualidad ya no forman parte de la India, como Bangla Desh, pero que he preferido conservar en el listado porque eran una unidad en tiempos medievales y modernos.

Bibliografía básica consultada

Debo reconocer que he respetado el ordenamiento general del trabajo que menciono aquí, aunque por supuesto en su mayor parte contiene mis propias intervenciones.

Iyengar, R.N., Devendra Sharma y Siddiqui, J.M. 1999. Earthquake history of India in medieval times. Indian Journal of History of Science, 34(3),

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del trabajo mencionado en la Bibliografía.