Debo aclarar que el Desplazamiento Reducido es la normalización de la señal producida en la fuente, calculada a partir del desplazamiento medido en el sitio de una estación sismográfica de referencia. Es un parámetro útil para determinar básicamente la energía en el sitio de origen.

Archivo de la categoría ‘Geología en la vida cotidiana’

Ahora en BBC Mundo

A continuación les dejo el link a una publicación de la revista virtual BBC Mundo News, del 13 de Octubre de este año, en la que la autora, la periodista Analía Llorente, generosamente me menciona, pues para realizar la nota me entrevistó previamente vía telefónica. Ella utilizó algo de la información aportada por otro colega- Álvaro Sánchez Crispín- y por mí, además de sus propias búsquedas bibliográficas. Los invito a leer el resultado, en este link.

A continuación les dejo el link a una publicación de la revista virtual BBC Mundo News, del 13 de Octubre de este año, en la que la autora, la periodista Analía Llorente, generosamente me menciona, pues para realizar la nota me entrevistó previamente vía telefónica. Ella utilizó algo de la información aportada por otro colega- Álvaro Sánchez Crispín- y por mí, además de sus propias búsquedas bibliográficas. Los invito a leer el resultado, en este link.

Otro lugar digno de visitar: el Cañón del Colorado en Estados Unidos. Parte 1.

Cuando presenté mi lista de lugares dignos de conocer en el mundo, el Cañón del Colorado, cuyo nombre en inglés (Grand Canyon) es en realidad más apropiado, no podía faltar.

Cuando presenté mi lista de lugares dignos de conocer en el mundo, el Cañón del Colorado, cuyo nombre en inglés (Grand Canyon) es en realidad más apropiado, no podía faltar.

¿Qué aclaraciones necesitamos antes de leer este post?

Lo primero que quiero señalar es que algunas nociones previas ya han sido presentadas en el post que he linkeado más arriba, y deberían ir a leerlas allí porque no voy a repetirlas ahora.

Hoy voy a entrar en algunos detalles concernientes a la geología de la región y a la historia del labrado del paisaje, que no había presentado en ese post anterior.

¿Cuál es el marco geológico general?

Como ya lo señalé en su momento, el Grand Canyon se encuentra en la Meseta del Colorado, adyacente a otra Provincia Geológica, denominada Basin and Range (Cuenca y Sierra) con la cual contrasta notablemente por sus estratos horizontales, bien distintos de los cuerpos intensamente deformados de esta última.

La Meseta está situada a una altura que -si no se consideran los fondos de los cañones excavados por los ríos- oscila entre 1.500 y 3.500 msnm.

Lo que sigue a continuación aborda dos temas diferentes: la primera pregunta se refiere a la historia de la región misma, que es por cierto mucho más antigua y extensa que la del sistema fluvial, que en los últimos cinco millones de años fue excavando materiales mucho más viejos, los cuales al quedar expuestos en las barrancas resultantes, permitieron la reconstrucción de esa historia.

Esa parte sirve para dar un marco al resto del post, que se ocupa de la historia del propio Cañón, que como ya dije es muy reciente, aunque los ríos se vayan encajando en rocas de cientos o miles de millones de años.

¿Cuándo comenzó a formarse este espectacular paisaje?

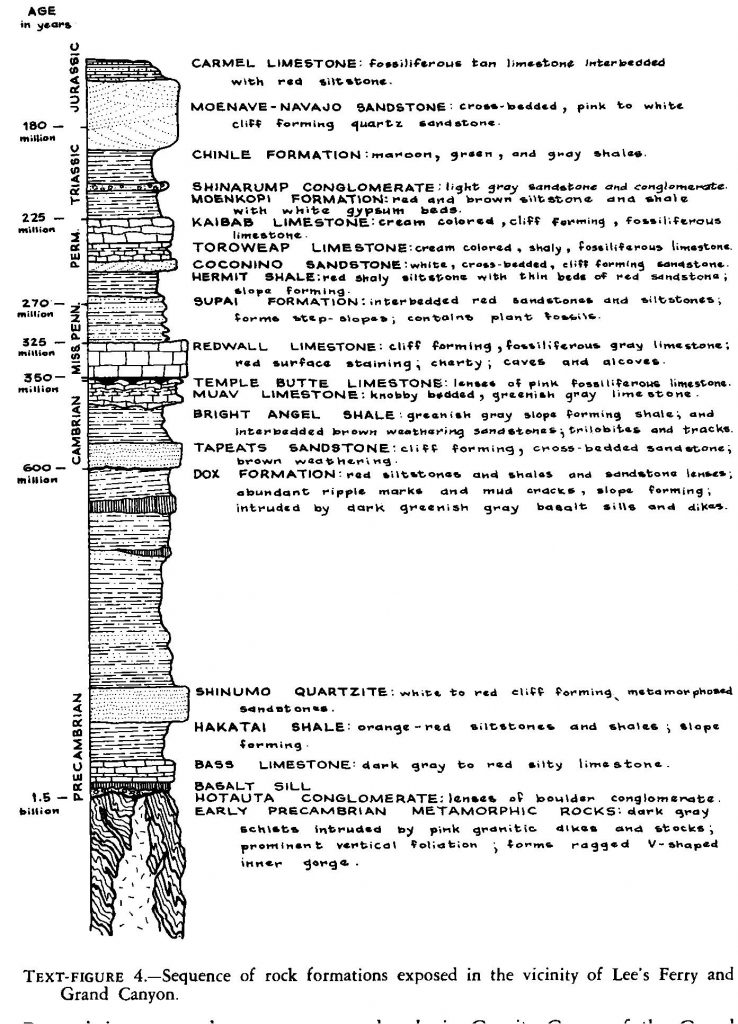

La historia de una región es relatada por la secuencia de rocas que incluye. En este caso, los materiales de la Meseta de Colorado pueden subdividirse en cuatro grupos de gran espesor.

Como la historia debe relatarse desde lo más antiguo a lo más nuevo, y ya que los materiales se depositan unos sobre otros, comenzaré la descripción desde abajo hacia arriba.

El material más antiguo que puede reconocerse data del Precámbrico temprano, y sólo aparece expuesto en Granite Gorge (Garganta Granítica) del Grand Canyon. Son materiales de hace más de 1.500 millones de años y están intensamente deformados tectónicamente y alterados por presión y temperatura. Se trata, no sólo de las rocas más viejas expuestas en el Grand Canyon, sino también de las más antiguas que son visibles en el mundo.

El grupo que sobreyace al anterior se encuentra expuesto únicamente en afloramientos aislados donde la excavación ha sido más profunda, en la parte baja del Grand Canyon. Pese a tratarse de relictos sin continuidad, su reconstrucción arroja la secuencia de mayor espesor, que fue depositada durante el Precámbrico tardío, hace entre 600 y 1.500 millones de años atrás.

Por encima de ese grupo de materiales, aparece una secuencia de edad Paleozoica, que es visible en forma de estratos horizontales en la región de Marble Gorge y en las paredes del Grand Canyon. Incluye rocas que se depositaron en diversos ambientes, que varían desde antiguos mares someros, hasta inmensos desiertos, que se fueron sucediendo en el intervalo comprendido entre 230 y 600 millones antes del presente.

La parte superior y obviamente más joven de la secuencia, es de edad Mesozoica y está expuesta alrededor de los bordes norte y este del distrito del Grand Canyon. Son depósitos de entre 60 y 230 millones de años.

Por cierto cada una de estas grandes divisiones está compuesta a su vez, por formaciones bien diferenciadas y profundamente estudiadas, pero no quiero marearlos con información que no es necesaria a los fines de este post. Sin embargo, para el que quiera más detalles, les incluyo en la Figura 1, un esquema muy claro de Hamblin y Rigby.

Figura 1 de Hamblin y Rigby

¿Qué etapas comprende la formación del Grand Canyon?

Ya conocemos pues, el marco de materiales sobre los que, apenas ayer, o sea desde hace unos cinco millones de años, que comparados con los tiempos que veníamos analizando, realmente son un chiste; se fue instalando la red de drenaje que incluye al Río Colorado y sus afluentes, y que dieron la forma actual a los espectaculares paisajes que hoy disfrutamos.

La historia geomorfológica del Grand Canyon comprende al menos tres etapas:

- un tiempo anterior al proceso de formación del rift de Río Grande, o pre-rifting;

- una etapa que acompaña la formación del rift o de rifting,

- y la etapa post rifting, o posterior a la formación del rift.

Pero me parece que si seguimos hoy, este post se hará muy largo y podría hasta resultar pesado, de modo que lo continuaré el próximo lunes contestando las siguientes preguntas:

¿Qué se entiende por rift?

¿Qué eventos ocurrieron durante la etapa pre rift?

¿Qué eventos ocurrieron durante la etapa del rift?

¿Qué eventos ocurrieron durante la etapa post rift?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La figura 1 es del texto de W. KENNETH HAMBLIN y J. KEITH RIGBY, Guidebook to the Colorado River, Part 1. incluido en el Volume 15 – Part 5 – 1968 de Brigham Young University Geology Studies.

Otra vez alerta naranja en el Volcán Copahue, para Argentina y Chile

Ya antes les he contado algunas cosas sobre este volcán, y también sobre el significado de la alerta naranja. Los remito allí, mientras que ahora les cuento el por qué de la emisión de tal alarma.

Ya antes les he contado algunas cosas sobre este volcán, y también sobre el significado de la alerta naranja. Los remito allí, mientras que ahora les cuento el por qué de la emisión de tal alarma.

¿Qué debemos recordar del volcán Copahue?

Aquí sólo voy a agregar un par de datos a todo lo que ya les expliqué en el post que he linkeado más arriba y que deben ir a visitar si quieren más información.

El volcán Copahue, se encuentra ubicado en la zona limítrofe entre Argentina y Chile, a unos 360 kilómetros de la ciudad de Neuquén y a aproximadamente 100 kilómetros de la ciudad chilena de Los Ángeles. Es por eso que la responsabilidad de la alerta es compartida por las instituciones de ambos países, ya que las poblaciones a uno y a otro lado de la frontera se ven afectadas por la actividad del volcán.

La altura aproximada del aparato volcánico, que por suepuesto evoluciona con cada emisión de materiales, es de 2.965 metros; y la mayor de las erupciones recientes ocurrió en 1992. Las erupciones posteriores, y de menor importancia fueron mencionadas ya en el otro post. (¿Acaso no fueron a leerlo todavía? 🙁

¿Cuál es específicamente la nueva información?

Si bien el volcán Copahue estaba ya en alerta amarilla desde el mes de abril, esta semana tanto el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) como el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar)- a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) -, y la Subsecretaría de Defensa Civil de Neuquén, han elevado la alarma hasta el color naranja, lo cual implica la probabilidad de una erupción en el término de días a semanas. Pero que no «panda el cúnico», como diría el Chapulín Colorado, sólo se trata de una probabilidad, ya que las predicciones exactas no existen.

¿Cuáles fueron los eventos que elevaron la categoría de la alerta?

Se trata de acontecimientos registrados el lunes 30 de septiembre de 2019. Ellos fueron tres eventos sísmicos de largo periodo (LP) con altas energía, que tuvieron lugar a las 15:58 hora local (18:58 GMT), 16:10 hora local (19:10 GMT) y 16:40 hora local (19:40 GMT), de los cuales el segundo fue el más intenso. Simultáneamente hubo otros eventos menores, también de tipo LP y volcano-tectónicos (VT), con ocurrencia en el mismo sector.

El evento de mayor energia, que ya les dije fue el de las 16:10 horas, se produjo en un punto identificable por su Latitud Sur 37.8225°, y Longitud W 71.1340°, es decir aproximadamente a unos 5.8 km al NE del cráter del volcán. La profundidad establecida fue de unos 500 m, y el Desplazamiento Reducido (DR) se consideró muy alto para este volcán, ya que alcanzó los 5529 cm2.

Los otros dos eventos LP tuvieron DR máximos de 2824 cm2 el de las 15:58 y de 763 cm2 el de las 16:40. Respecto a la sismicidad VT tuvo magnitudes máximas del orden de 3.5.

Las condiciones meteorológicas adversas impidieron la visualización directa del cráter activo a través de las cámaras fijas de monitoreo, pero los eventos de mayor energía fueron percibidos por las localidades cercanas de Caviahue y Copahue.

¿Qué poblaciones se ven afectadas por la alerta, y cómo?

La alerta naranja implica un radio de exclusión de cinco kilómetros desde el cráter del Copahue, tanto a uno como a otro lado del límite entre Argentina y Chile, afectando a todas las poblaciones, parajes o aun viviendas aisladas que caigan dentro de ese círculo. Allí se estará aplicando el plan de contingencia local ante riesgo volcánico.

¿Qué cabe esperar ahora?

Simplemente han de seguirse las indicaciones de las autoridades locales y regionales, ya que se continuará con el monitoreo del volcán, por parte del SEGEMAR, en constante comunicación con el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Chile. Ellos estarán informando de cualquier nuevo cambio o posible afectación sobre las poblaciones locales.

Para sumar tranquilidad, debe señalarse que no ha habido luego del pico del 30 de Septiembre eventos más intensos; y aunque hubo numerosas réplicas sísmicas, todas ellas fueron de menor magnitud hasta el momento. Sí se han seguido registrando emisiones de material particulado fino, probablemente asociadas a explosiones menores a nivel del cráter El Agrio.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de la página oficial del SEGEMAR.

Algunas nociones básicas sobre contaminación atmosférica.

Este tema tiene de por sí numerosas aristas, de modo que sólo voy a presentarles una muy apretada síntesis, basada sobre todo en el trabajo de Javier Alonso Rodríguez, de la Universidad de Oviedo, publicado en 1998. Sí hace mucho ya, pero me gustó la sistematización de los principales aspectos tratados, por lo cual sigo esos lineamientos.

Este tema tiene de por sí numerosas aristas, de modo que sólo voy a presentarles una muy apretada síntesis, basada sobre todo en el trabajo de Javier Alonso Rodríguez, de la Universidad de Oviedo, publicado en 1998. Sí hace mucho ya, pero me gustó la sistematización de los principales aspectos tratados, por lo cual sigo esos lineamientos.

¿Qué se entiende por contaminación atmosférica?

Se conoce como contaminación atmosférica a toda carga en el aire que la compone, de sustancias materiales y/o de energía en cantidades anómalas si se las compara con la composición química habitual. Pueden también ser las propiedades físicas las que resulten modificadas.

Esa contaminación puede o no afectar la calidad de vida en la región afectada, pues el concepto en sí sólo se refiere a las características de la composicón del aire, no a sus efectos directos o indirectos sobre la biosfera.

¿Qué tipo de contaminantes existen, según su origen?

Básicamente son dos las categorías existentes, según el origen o procedencia:

Son contaminantes naturales, aquéllos generados por la propia dinámica de la Tierra, como es el caso de los resultantes de la actividad volcánica, la acción del viento que levanta partículas desde el suelo, o que genera aerosles desde la superficie de los espejos de agua. También eventos aleatorios como los incendios forestales, no provocados por el hombre. cargan la atmósfera con gases y partículas.

Hay también una parte de la contaminación natural que es generada por los procesos metabólicos de los seres vivos, y por descomposición de la materia orgánica, sin intervención del hombre.

Toda la porción restante de la contaminación es de origen antrópico, es decir que se debe a acciones humanas exceptuadas las de su metabolismo. Aquí se incluyen los gases liberados como subproducto de la generación de energía a partir de combustibles fósiles, los materiales liberados en procesos industriales, o por los medios de transporte, principalmente.

Por regla general, los contaminantes antrópicos reconocen una fuente específica, y según cómo se distribuyen en el espacio se dividen en:

- Puntuales, fijos o estacionarios, como son las usinas o determinadas fábricas, curtiembres o destilerías.

- Lineales o móviles, como son las rutas, autopistas y caminos donde se concentran las emisiones de los vehículos en marcha.

- Zonales, compuestos o múltiples, que incluyen las ciudades, áreas industriales y puertos y aeropuertos.

Si bien la contaminación natural es mayor en volumen que la antrópica, las fuentes emisoras están muy repartidas en toda la superficie terrestre, lo que atempera sus efectos, debido precisamente a la mayor dispersión.

¿Qué ciclo cumplen los contaminantes en la atmósfera?

Una vez que los contaminantes se dispersan (los sólidos) o se difunden (los gaseosos) en la atmósfera comienzan un cierto ciclo evolutivo a lo largo del cual reaccionan entre sí, cambiando de composición, tamaño, estado físico, etcétera, según cuáles sean los elementos presentes, y las condiciones atmosféricas y meteorológicas.

Así resultan dos grupos de contaminantes:

Los contaminantes primarios, son los resultantes de emisiones directas desde los focos mencionados más arriba.

Los contaminantes secundarios, en cambio, se forman en la atmósfera a partir de combinaciones y reacciones entre los contaminantes primarios. Un ejemplo es la formación de lluvia ácida.

Con posterioridad, la atmósfera misma se depura, eliminando los contaminantes a través de procesos naturales. Así pues, los gases pueden condensarse, ser absorbidos por sustratos sólidos o resultar disueltos en los espejos de agua. Los sólidos tienden a coagularse, creciendo de tamaño hasta que su peso es tal, que terminan cayendo al suelo; o bien son lavados por las precipitaciones.

¿Cómo se clasifican los contaminantes según su tiempo de residencia en la atmósfera?

Los elementos contaminantes tienen un tiempo de residencia en la atmósfera que permite su clasificación en:

- De corta duración, que va desde horas hasta un día, y que incluyen básicamente a las partículas gruesas que sedimentan rápidamente.

- De media duración que implica alrededor de una semana, y que puede ser resultante de una contaminación regional, generalmente relacionada con vulcanismo o incendios forestales.

- De larga duración, que puede alcanzar a varios meses, y suelen ser las emisiones gaseosas, cuya eliminación es muy lenta.

La vida media de un contaminante depende de las características propias del mismo, de la capacidad difusora de la atmósfera y del ritmo de eliminación, además de la continuidad o no de las emisiones que lo colocan en la atmósfera.

¿Cómo se clasifican los contaminantes, según su estado físico?

Como no puede ser de otra manera, hay contaminantes sólidos, líquidos- que constituyen mayormente nieblas y aerosoles- y gaseosos.

¿Cómo se clasifican las partículas contaminantes según su tamaño?

Se habla de granos o gránulos en suspensión, cuando se trata de tamaños comprendidos entre 2 mm y 62 µm. Son por lo general visibles a ojo desnudo, insolubles y aportados por el viento, que los dispersa en la atmósfera, pero que al cesar su acción los deposita rápidamente por simple gravedad.

El término polvo o ceniza se aplica a partículas entre 62 y 1 µm. Sólo se ven con microscopio óptico, y son también mayoritariamente insolubles. Tienden a permanecer en la atmósfera por largos períodos, hasta que la lluvia los decanta, o bien se depositan según la velocidad que les define la ley de Stockes, que analizaremos en un post ad hoc.

Recordemos que la ceniza volcánica no resulta de combustión, pero en el caso de los contaminantes de la atmósfera, se incluyen también en el término «ceniza», las partículas que sí proceden de incendios forestales o de otras combustiones.

El término específico «hollín» se usa para núcleos de carbón al cual otros contaminantes se adhieren superficialmente. Lo que lo distingue de otras partículas es el color negro que tizna todas las superfices expuestas.

¿Qué puede decirse de los gases?

Entre los contaminantes gaseosos se encuentra el humo, que puede resultar de la combustión incompleta de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, o de la madera; puede ser humo industrial, debido a la volatilización y posterior condensación de vapores, que generalmente da origen a reacciones químicas de oxidación y libera compuestos potencialmente peligrosos para los seres vivos. Por último también puede producirse humo por procesos de descomposición de materia orgánica.

Existen también otros elementos gaseosos que resultan tanto de procesos orgánicos como inorgánicos, naturales o artificales, tales como el CO2, CO, SH2, MH3, etc, cuyos efectos pueden ser desde irritantes hasta letales según su tipo y concentración.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

El efecto Coriolis.

En posts anteriores les mencioné de pasadita el efecto Coriolis, y les prometí explicarlo de modo bien sencillito en algún otro momento. Éste es pues, el momento.

En posts anteriores les mencioné de pasadita el efecto Coriolis, y les prometí explicarlo de modo bien sencillito en algún otro momento. Éste es pues, el momento.

Les aclaro que pretendo hacer del tema algo muy digerible y de verdad accesible a todos, porque ya hay en wikipedia páginas que tienen toda la formulación física y matemática, que acá no les voy a repetir.

Mi objetivo es que capturen el concepto, para entender después otros muchos temas, relacionados sobre todo con el clima.

¿Qué es el efecto de Coriolis?

Se denomina efecto Coriolis o de Coriolis a la fuerza ficticia que afecta a un cuerpo que se mueve, con respecto a un sistema que a su vez está en rotación.

Sin embargo no debe confundirse con la fuerza centrífuga, ya que el vector que representa a la fuerza de Coriolis es tanto perpendicular al eje de rotación del sistema, como al vector que representa el movimiento del cuerpo.

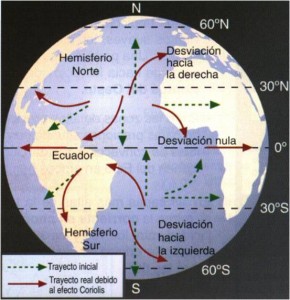

El efecto resultante cuando el sistema involucrado es la Tierra en rotación, se manifiesta a través de la desviación de toda masa de aire o de agua en desplazamiento sobre la superficie planetaria.

El efecto Coriolis hace que una masa fluida que se desplaza en el hemisferio norte se desvíe hacia la derecha respecto a su trayectoria original, mientras que en el hemisferio sur se desvía hacia la izquierda.

El único sitio del planeta donde no ocurre desviación alguna del cuerpo fluido en movimiento, es a lo largo del propio ecuador de rotación. Ahora bien, a nivel atmosférico un desplazamiento de aire paralelo al ecuador y en la latitud 0°, es difícil de concebir, porque no habría un gradiente térmico (al menos en teoría) que creara una corriente que se desplazara a lo largo de ese círculo máximo. De hecho en el patrón global de circulación atmosférica, no hay vientos que recorran el planeta según ese diseño.

¿Quién describió la fuerza de Coriolis por primera vez?

Fue Gaspard-Gustave de Coriolis, quien presentó este efecto en un artículo publicado en 1835, con el título «Sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps» (Sobre las ecuaciones del movimiento relativo de los sistemas de cuerpos).

En ese artículo apareció la descripción matemática de la fuerza, pero sólo hacia el inicio del Siglo XX, comenzó a conocerse con el nombre de su descubridor; pese a que ya desde el final del S XIX el efecto- todavía innominado- había comenzado a aplicarse en los análisis matemáticos de las disciplinas meteorológicas y oceanográficas.

¿A qué se debe el efecto de Coriolis?

Expliquémoslo sencillito. Supongamos una masa de aire que parte desde el ecuador hacia el norte, y que obviamente también deberá moverse hacia el este, porque el planeta entero rota hacia el este.

En el círculo ecuatorial, donde comienza el movimiento de la masa de aire (digamos que también donde nace el vector que lo representa), tanto la Tierra como la corriente de aire se mueven a una misma velocidad, que ronda los 1.670 km por hora. (Y que no les dé vértigo, porque al movernos con ella, y no tener un marco referencial en reposo, no notaremos tal movimiento, así que tranquis).

Ahora piensen en un punto cualquiera del planeta que no esté sobre el ecuador. Tanto al norte como al sur del círculo máximo, todos los puntos terrestres recorren menos distancia a lo largo de una vuelta completa del planeta en el mismo tiempo de aproximadamente 24 h. Por ende, es obvio que al alejarse del ecuador, la velocidad de rotación disminuye.

Volvamos a nuestro vientecito que se mueve desde el ecuador hacia el norte. Debido a lo que acabo de explicarles, esa corriente – que se mueve en el ecuador con la misma velocidad que la superficie terrestre- cuando se desplaza hacia el norte, comienza a retrasarse, desviándose hacia el este, respecto a la superficie terrestre que le queda por debajo.

Para un observador en la Tierra, ese flujo de aire parece entonces desviarse hacia la derecha, y ¡voilá!, ya tenemos explicado el efecto de Coriolis. (Vean la figura que ilustra el post).

Obviamente en el hemisferio Sur, la desviación será hacia la izquierda por el mismo mecanismo.

¿Por qué se lo considera una fuerza ficticia?

Porque si toda esa circulación se observara desde fuera del planeta, al cambiar el marco de referencia, la desviación en realidad no existe, y podríamos ver la trayectoria de la masa de aire como aproximadamente recta y no curvada. Lo podrán ver muy bien en el video que pesqué en la red para ustedes, y que seguramente les va a encantar.

¿Qué importancia tiene a los efectos de la dinámica geológica?

Como en la Tierra todo el sistema de circulación, tanto atmosférica como oceánica, se ve modificado por el Efecto de Coriolis, la transferencia térmica superficial se ve altamente influenciada, y el clima todo es a su vez, un factor relevante para la dinámica exógena.

De allí que los geólogos nos tomemos el trabajo de entender este tema. Y ustedes, mis lectores, lo van a aplicar conmigo, en explicaciones de posts futuros, ya lo verán.

Para quienes comprenden inglés, les incluyo este video donde no puede explicarse mejor y más gráficamente el efecto de Coriolis, y que he tomado de este canal de You Tube

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta página.