Entradas con la etiqueta ‘Ríos’

¿Qué son los albardones?

Hoy vamos a conocer qué son los albardones.

¿Qué etimología reconoce la palabra albardón?

Originalmente se trata de un término que se usa en caballería para referirse a un aparejo más grande que la albarda corriente, también conocida como alforja. El albardón incluye la montura para el jinete.

La palabra procede de al-barda, término árabe para el objeto que acabo de describirles.

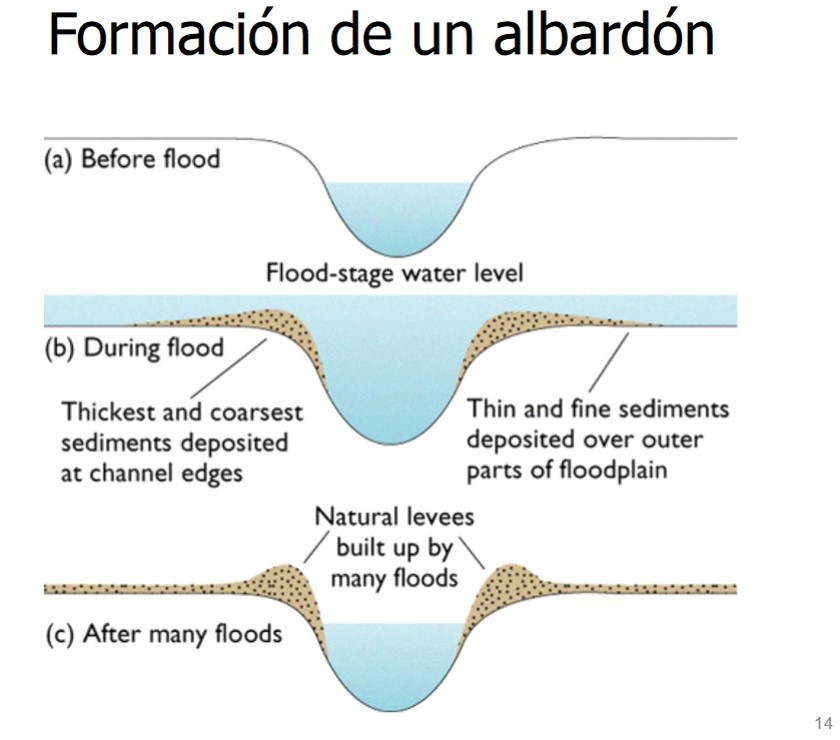

El uso para un rasgo de la dinámica fluvial se debe a la forma algo convexa al centro y elevada en los bordes anterior y posterior que tiene una montura. En el caso de los ríos, el perfil transversal de los albardones- tal como se ve en la figura- se asemeja a una montura vista de costado.

¿Qué es un albardón?

Este término es propio de Argentina, Bolivia y Uruguay, donde se alude con él a zonas positivas (lomadas) de superficies anegadizas, tales como las llanuras de inundación de los ríos, que sobresalen del agua en los tiempos de crecida o anegamiento.

Se denominan también diques naturales.

¿Cómo se forman los albardones?

En las zonas por donde discurren los ríos, son comunes los desbordes cuando las precipitaciones son intensas y regulares, de modo que el agua sale del cauce y se derrama en los terrenos aledaños.

Como esto sucede durante las crecidas, las aguas vienen cargadas de los sedimentos arrastrados desde las zonas altas, pero al salir del cauce, la velocidad y por ende la capacidad de carga disminuye de manera casi instantánea, tal como lo expliqué en un post ya lejano.

Es obvio que al salir del lecho ordinario y fluir sobre una superficie mucho más amplia, el rozamientp aumenta y la velocidad disminuye. Por eso, de manera muy rápida, el agua deposita el exceso de carga, y por lo general lo hace en montículos con un trazado medianamente paralelo al cauce.

¿Cómo resultan visibles en el paisaje?

En el campo se los reconoce por su forma con una elevación notoria a poca distancia del lecho ordinario, que se va aplanando al alejarse de él.

Esto es asi porque tal como se indica en la figura, los sedimentos más gruesos son los primeros en depositarse generando verdaderas crestas, mientras que los sedimentos más finos van sedimentando cada vez más lejos del área de desborde, lo que da a los albardones su típico perfil, con una pendiente que se suaviza al apartarse del lecho.

También la gradación ya explicada en el tamaño de los materiales, es una característica que delata su presencia.

Finalmente, en fotografías aéreas, se visualizan como lomadas serpenteantes que acompañan el recorrido del río y que sobresalen claramente cuando la llanura está inundada.

¿Qué se puede agregar?

En algunas regiones se denomina también albardones a las acumulaciones de sedimentos que tienen lugar en el lado cóncavo de los meandros, donde ocurre la depositación de materiales según el mecanismo que expliqué oportunamente en el correspondiente post.

Un abrazo y hasta el próximo miércoles, con un post informativo. Graciela.

Si este post les ha gustado como para compartirlo, por favor mencionen la fuente porque los contenidos del blog están protegidos con IBSN 04-10-1952-01.

La imagen que ilustra el post es de este sitio.

¿Qué son los meandros?

Hoy vamos a avanzar otro poco en la dinámica fluvial, esta vez hablando de un rasgo resultante, muy característico sobre todo de las zonas de escasa pendiente, aunque no sea ésa una condición excluyente. Se trata de los meandros.

¿Qué son los meandros?

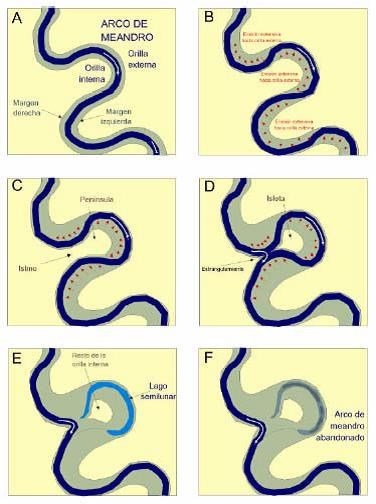

Hay muchas definiciones posibles, pero todas designan a aquellas sinuosidades del lecho ordinario de un río, que como se ve en la imagen que ilustra el post, generan amplias curvas en el recorrido de la corriente, las cuales carecen de motivo aparente. Y bien digo aparente, porque en realidad responden a una dinámica claramente definida que veremos un poco más abajo.

¿De dónde procede ese nombre?

La palabra meandro es el nombre en idioma griego, de un río de Anatolia en lo que hoy es Turquía, caracterizado por amplias divagaciones. El término con que los griegos llamaron a esa corriente fluvial fue Μαίανδρος, que en nuestros días mutó a Büyük Menderes, que como pueden apreciar es muy similar a la palabra meandro. Y lo es más si recurrimos al término en inglés, vale decir meander.

¿Cómo se forman?

No se trata solamente de que el agua busque la mayor pendiente, ya que eso no explicaría del todo las amplias divagaciones que presenta, y su tendencia a regresar al recorrido previo, luego de describir una curva.

Sucede que aun cuando un valle fluvial pueda parecer bastante recto, la corriente misma se enfrenta a numerosas contingencias, tales como encontrar un material en el lecho que dificulta su paso por oponerle gran resistencia; o puede suceder que un desmoronamiento de materiales de las riberas deformen su trayectoria inicialmente casi recta; o hasta cambiar las condiciones de su flujo, arremolinándose en respuesta a los vientos, o a inundaciones, cambios en la carga, etc.

Todas y cada una de estas causas suelen converger para ir desviando la corriente, que comienza a hacerse cada vez más irregular.

Ahora pensemos en un detalle muy importante: el vector que señala la máxima velocidad de la corriente suele estar medianamente en el centro del cuerpo líquido, porque es allí donde sufre menor rozamiento, ya que no influyen en él las paredes laterales del cauce. Vean la figura 1.

En un recorrido aproximadamente rectilíneo, los efectos de ese detalle no son de gran importancia, pero cuando el río ya ha comenzado a desviarse de esa trayectoria, esas aguas que corren a mayor velocidad, y por ende con mayor erosividad, impactarán con uno de los lados del cauce, desgastándolo más rápidamente, con lo que el desvío de acentúa y la curva se hace cada vez más pronunciada.

Por cierto, ya que tanto la velocidad de una corriente como la capacidad de transporte resultante, se ven afectadas por la carga presente en ella -entre otras cosas- para mantener el equilibrio de su avance, mientras el agua se carga con los materiales erosionados en un lado, deposita otros en el lado opuesto, generando verdaderas barras sedimentarias que desvían aún más su trayecto, según se ve en el dibujo. Hay allí una orilla cóncava, donde está la convexidad del flujo, y viceversa, es decir una orilla convexa donde hay depósitos que deforman la corriente confiriéndole concavidad.

De esta manera se van instalando los meandros.

¿Cómo evolucionan los meandros?

A medida que la erosión en una orilla se hace más evidente, la corriente se ve en la otra margen, desviada por los materiales que ella misma deposita. Con el tiempo y la repetición del proceso, las curvas se hacen cada vez más amplias y llega a producirse lo que se denomina estrangulamiinto del meandro, que no es otra cosa que una extrema aproximación entre dos curvas sucesivas, tal como ilustra el cuadro D en la figura 2.

Mientras esto sucede, toda la llanura de inundación se ha ido ensanchando y en acontecimientos de crecida, se forman grandes avenidas de agua. Cuando la inundación cesa, la corriente tiende a rectificarse, siguiendo el camino más corto (E y F), y dejando tras de sí lo que se conoce como meandros abandonados, que suelen constituir lagunas semilunares, casi siempre temporarias.

Por supuesto, este esbozo incluye muchas simplificaciones, ya que el dominio fluvial es en realidad un sistema de gran complejidad, pero de esta manera sencilla se comprende mejor el proceso que hoy nos ocupa.

¿Qué tipos de meandros hay?

Si bien hay tantas clasificaciones posibles como criterios diferentes se apliquen, según su contexto topográfico y estructural, hay dos grandes tipos posibles de meandros.

Los meandros divagantes son los más conocidos y habituales, que suelen aparecer en el curso inferior de los ríos, donde la escasa pendiente es probablemente la causa principal del recorrido zigzagueante.

Son en cambio meandros encajados, aquéllos que ya instalados con sus curvaturas generadas en respuesta a una situación dada, se ven sometidos a un levantamiento tectónico, que los reinstala en profundos valles de origen posterior a su inicio.

¿Qué puede agregarse?

Es importante destacar lo que se conoce como migración de los meandros. Este avance ocurre aguas abajo, lógicamente porque la pendiente del terreno todo, favorece la erosión en esa dirección.

Puede agregarse también un pequeño apunte lingüístico, y vamos a ello: los correspondientes adjetivos para el sustantivo meandro son meandroso, meandriforme y meandrinoso. Estos términos son tan expresivos que la literatura los ha hecho suyos, y es común leer en textos de cierto vuelo semántico, expresiones como «pensamientos meandrinosos» o «deducciones meandrosas»

Un abrazo y hasta el próximo lunes, con un post científico. Graciela.

La imagen que ilustra el post es de este sitio.

La figura 1 es de aquí, y la Figura 2 de este sitio.

Si este post les ha gustado como para compartirlo, por favor mencionen la fuente porque los contenidos del blog están protegidos con IBSN 04-10-1952-01.

Control estructural de ríos. Alguna terminología útil.

Hoy voy a presentarles una antigua clasificación de ríos que en buena medida ha caído en desuso como tal, pero cuyos términos son útiles por lo claros y descriptivos. Si se los separa de la idea de una clasificación de gran vigencia, en mi modesta opinión son términos que un geólogo, estudiante de geología, o simple aficionado a ella, no debe desconocer. Sobre todo porque en alguna bibliografía no muy moderna, pero todavía de consulta -aunque sólo sea para recabar antecedentes- esos términos están presentes

¿Cuál fue el criterio que se aplicó al crear esta clasificación originalmente?

Originalmente se conoció como «control estructural» o antes aún, «control topográfico» de los ríos, pretendiendo con ello definir el modo en que el relieve de origen tectónico modificaba o no las trayectorias de las corrientes superficiales encauzadas. También se intentaba un rastreo de cómo había sido esa influencia a lo largo de eventuales levantamientos isostáticos y cambios en el nivel de base.

Ahora veremos cómo era esa clasificación y luego las razones por las que hoy el valor de la terminología es más descriptivo que taxonómico.

¿Cuáles son los términos que se crearon a ese fin?

Los términos que se crearon fueron:

- Ríos antecedentes.

- Ríos consecuentes.

- Ríos subsecuentes.

- Ríos obsecuentes.

- Ríos resecuentes.

- Ríos insecuentes.

- Epigénicos o sobreimpuestos.

¿Qué son los ríos antecedentes?

Son aquéllos cuyo potencial erosivo es lo suficientemente alto como para conservar el diseño general de su curso original, aun cuando se interponga un cordón en ascenso, o haya cambios en el nivel de base. En tal caso el río va cortando su valle en el mismo relieve que se va creando. Puede ser considerado como un río permanentemente rejuvenecido, que por esa misma razón conserva su pendiente. El término indica claramente que el río es anterior al relieve. Un claro ejemplo está constituido por los ríos que cortan nada menos que la cadena del Himalaya. La imagen que ilustra el post lo explica muy bien.

¿Qué son los ríos consecuentes?

El concepto es el inverso al anterior. En este caso el relieve es más antiguo que la formación del río, y por ende éste responde a la configuración de la topografía, descendiendo siempre por las partes más bajas del mismo.

¿Qué son los ríos subsecuentes?

Son ríos consecuentes de bajo potencial erosivo, razón por la cual si en su descenso por el valle preexistente se interpone un paquete litológico más resistente, se desplazan por el terreno, buscando las áreas más fácilmente erosionables.

¿Qué son los ríos obsecuentes?

Aquí aparece una dificultad semántica- que generó cierta confusión- ya que obsecuencia es sinónimo de obediencia en cierta medida, y estos ríos parecen contradecir, en cambio la inclinación regional de los estratos del lecho.

En efecto, son ríos que discurren sobre estratos inclinados, pero no en el sentido del descenso de las aguas, sino que dichas capas se inclinan hacia la dirección aguas arriba. En definitiva, el río se obedece a sí mismo, por eso se le aplicó el término de obsecuente, no por obedecer la inclinación de los estratos.

Les he preparado un dibujito muy esquemático y precario, pero creo que con eso lo van a entender mejor. Es la figura 1.

¿Qué son los ríos resecuentes?

Se trata del concepto inverso, en este caso, los ríos descienden en el mismo sentido de la inclinación de los estratos del lecho.

¿Qué son los ríos insecuentes?

Son aquéllos en que no se puede establecer una relación clara con algún control topográfico o estructural.

¿Qué son los ríos epigénicos o sobreimpuestos?

En este caso, como el nombre lo indica, todo el diseño del drenaje «viene desde arriba». Sencillamente se debe a que casi toda la topografía con la cual el río y sus afluentes guardaban relación de control, ha sido rebajada erosivamente, y el sistema ha ido insertándose en estratos antes subyacentes, conservando de modo general su configuración.

¿Por qué dejó de usarse esta clasificación de modo habitual?

Varias fueron las razones:

- Ya he señalado más arriba un ejemplo de interpretación confusa, cuando les expliqué el uso del término obsecuente. En algunos casos no se entendía claramente a que se refería esa obsecuencia, si al río respecto al valle o al río respecto a su curso propio.

- Del mismo modo, muchas veces se aplicaba al río el concepto que se debía aplicar al valle y viceversa. Si el río es antecedente, el valle es a la inversa, consecuente, ya que es resultado de él. Pero la aplicación del término de modo poco claro o algo descuidado generó tal polémica y confusión que se fue dejando de lado. Primero este nombre, y luego todos los demás.

- Algunos de estos términos comenzaron a utilizarse en las llanuras costeras marítimas, pero con sentidos diferentes, ya que hacían más bien referencia a los paralelismos o no de las corrientes respecto a las líneas de las costas. esto generó más confusión.

- Se desatendía, al pretender explicar en términos tan lineales, la complejidad del sistema y de su evolución. Eso fue el disparo final o tiro de gracia para esa casificación.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

¿Qué son las marmitas de gigantes?

Este post se inicia como la simple aclaración de una expresión curiosa utilizada en Geomorfología, pero, por sus propias implicancias termina internándose en otros conceptos, como verán en seguida.

¿A qué se llama marmitas de gigante y cómo se forman?

Según una primera definición, se trata de cavidades que aparecen en los lechos de los ríos, con forma aproximadamente embudiforme, y que se deben a la erosión por el roce de materiales gruesos que quedan atrapados en los remolinos, y al ir rotando en el lugar van desgastando el material del fondo en modo casi perfectamente circular.

Es bastante corriente en el imaginario popular que se les atribuya un origen antrópico, suponiéndolos morteros creados por antiguos habitantes. Pero ningún habitante sería tan inocente como para meterse a moler nada en el medio de una corriente fluvial, ¿no creen? Excepcionalmente ambos rasgos pueden coincidir si un desvío de la corriente ocupa lugares que antes eran subaéreos en lugar de subacuáticos. De lo contrario, no tiene sentido.

Estos rasgos resultan de lo que se conoce como un control litológico en el lecho.

¿Qué significa control litológico en un río?

Se entiende por control litológico a la influencia ejercida por las características petrológicas del cauce, sobre el comportamiento de las aguas fluviales.

En general más que las propias características de las rocas por las que discurre el agua, es la homogeneidad o heterogeneidad de las mismas lo que más modifica la acción de la corriente.

Ya en otro post les hablé de los tipos de flujo posibles (laminar y turbulento) y les hice notar que en la mayoría de los casos las aguas se mueven con cierta turbulencia, y entre los factores que provocan dicha turbulencia se cuenta la topografía del cauce, que a su vez responde en gran medida a las características del propio material. En superficies irregulares la turbulencia crece.

Cuando las diferencias en la resistencia de los materiales a la erosión (erodibilidad) son grandes, muy rápidamente los componentes sólidos de la carga acentúan toda diferencia inicial, desgastando mucho más las exposiciones menos resistentes y generando un aumento en la turbulencia que se manifiesta como remolinos, que darán luego lugar a las marmitas según lo que he explicado más arriba.

¿Qué otras manifestaciones de control litológico existen en los cursos fluviales?

Además de los remolinos, y a veces hasta a partir de ellos mismos, se instalan otras manifestaciones, ya bastante más espectaculares del control litológico, que son los rápidos, las cascadas y cataratas.

¿Cómo se forman y evolucionan los rápidos, cascadas y cataratas?

Imaginemos un espacio en el que por las razones que sea, a veces una intrusión, a veces un bloque errático de grandes dimensiones, a veces coladas que atravesaron corrientes y en ellas se solidificaron, o las mil situaciones que puedan imaginar; dos materiales de muy diferente erodibilidad quedan en contacto a lo largo del perfil longitudinal del río. Es evidente que la erosión será más acelerada en el lado de las rocas blandas que en el de las rocas duras. Supongamos las blandas en la dirección de la menor altitud regional, es decir aguas abajo.

Analicemos la fig 6-17. Las letras sobre el eje Y, indican alturas del relieve, decrecientes desde A hasta G. Están señaladas las rocas de diferente resistencia a la erosión, y en el eje X se representa la extensión de cada una de ellas, resultando muy claro que mientras se desciende en el relieve, las rocas blandas se hacen más extensas, en un fenómeno de retroceso de las rocas duras.

En las zonas altas (A), cuando la corriente se encuentra con esa zona de debilidad, muy pronto genera un desnivel topográfico en B y C, a favor del cual, las aguas fluyen con mayor velocidad, allí ya se están instalando los rápidos.

A partir de ellos, cuando la diferencia entre las velocidades de erosión llega a generar un verdadero salto topográfico, ya se forman las cascadas y cataratas, (D) que por fenómenos de cavitación excavan más en el pie que en la parte alta del salto, con lo cual los materiales superiores pierden sustentación y terminan por caer, retrocediendo el frente de la cascada. Al fenómeno de cavitación ya lo expliqué detalladamente en otro post de este blog, con formulitas incluidas, de modo que no volveré sobre él, sino que les dejo el link para que lo repasen por su cuenta.

Si seguimos el desarrollo de la figurita, observando de derecha a izquierda, ven que cada vez es más extensa la superficie de rocas blandas, lo que da cuenta de ese retroceso aguas arriba de las rocas duras de que les hablé hace un momento; pero además recuerden que en el eje Y estamos descendiendo en la altitud del terreno, con lo cual, normalmente la pendiente es mucho menor. En alguna zona del curso (E y F), esa menor pendiente se refleja en descensos de velocidad, con lo que ya el desnivel deja de acentuarse y se instalan (no imprescindiblemente) nuevos rápidos en el curso inferior, que pasan en transición a un discurrir menos turbulento hasta el nivel de base que puede o no ser el del mar. (G).

Les recomiendo completar estas explicaciones con la lectura del pie de la figura, y por supuesto con el post que les he linkeado.

¿Qué más se puede agregar?

Señalemos dos cosas: los términos cascada y catarata pueden usarse como sinónimos, aunque hay dos salvedades para hacer. Por un lado, el uso ha consagrado la palabra cascada para designar las de menor tamaño, y cataratas para las más imponentes, como las de Iguazú o del Niágara.

Por el otro lado, hay muchos geomorfólogos que prefieren reservar el término catarata para el caso en que no sólo se producen por un control litológico, sino que hay también involucrado un control estructural, tema que vamos a tratar pronto, pero del que adelanto algo en el análisis de la figura 6-18-

Vemos en el bloque diagrama tres situaciones diferentes, con evoluciones también distintas de las cataratas. vemos que la diferencia viene dada por la dirección de buzamiento (inclinación) de los estratos duros o resistentes.

En A, los estratos se inclinan en la dirección opuesta al flujo de la corriente, dejando a sus pies el material blando que al desgastarse quita el soporte al material de la zona superior, con lo cual ocurre la cavitación y la caída de agua retrocede exactamente como lo explicamos más arriba.

En el caso B, las rocas resistentes se inclinan en la dirección de flujo de la corriente fluvial, con lo cual, las partes blandas no se exponen directamente al pie de la caída de agua, sino que se desgastan más rápidamente un poco más adelante. En esta situación la catarata no retrocede sino que avanza.

En la situación C, no existiendo una inclinación sino una pared vertical, no se da ninguno de los casos anteriores, y la caída de agua, permanece estacionaria en el lugar, sin avances ni retrocesos notables.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

La imagen que ilustra el post es de:

SAWKINS,F.J; CHASE,C.; DARBY,D.G.; RAPP.G. Jr.1974. “The evolving earth” Mac Millan Publishing Co. 477 págs.

Las otras dos figuras son de:

BRANSON, C.; TARR, W.; KELLER, W.1964. Elementos de Geología. Ed. Aguilar España. 653 pp.

Los castores, modificadores de su hábitat. Parte 2.

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberían empezar por leer ése antes de internarse en el de hoy. La semana pasada contesté las siguientes preguntas:

¿Qué puede decirse de los castores?

¿Por qué se los considera modificadores de su hábitat?

¿De qué formas cambian su entorno?

¿Cómo alteran la hidrología?

¿Cómo alteran la geomorfología?

¿Cómo alteran la bioquímica y la calidad del agua?

A partir de allí retomamos con las preguntas que nos quedan:

¿Cómo alteran los ecosistemas?

El primer efecto que salta a la vista es el pasaje localmente de ecosistemas lóticos (aguas corrientes) a lénticos (aguas en reposo), con todas las formas transicionales entre ambas situaciones, ya que como señalamos en otro momento, los diques no son absolutamente impermeables.

La primera consecuencia es obviamente un aumento de la biodiversidad, ya que habiendo más nichos ligeramente diferentes, los habitantes de cada uno son también más variados. Por supuesto, la coexistencia de más especies puede significar una disminución en el número de representantes de cada una.

Hay también impactos diferentes según el subsistema de que se trate. Por ejemplo, la presencia del dique puede implicar la interrupción de la migración de determinadas especies ictícolas hacia sus zonas de desove o de alimentación en ciertos momentos del año.

Es la vegetación la que más sufre las consecuencias de la acción de los castores, en primer lugar porque la propia inundación ribereña provocada por los diques impacta en la vida vegetal; y en segundo lugar porque los castores son herbívoros y se alimentan de la vegetación próxima a sus madrigueras. Esto implica una pérdida de diversidad vegetal, ya que sólo medran las plantas de rápido crecimiento y capaces de sobrevivir en terrenos inundados, y las que no son tan palatables para los castores.

Lo interesante es que cuando por la razón que sea, la calidad del medio disminuye- generalmente por pérdida de diversidad vegetal, causada por su propio consumo- los castores abandonan el lugar y migran a otras corrientes donde reinician su actividad. Esto implica que permiten al medio recuperarse según su propia resiliencia.

¿Qué otros cambios pueden provocar?

A todos los mencionados se suman los propios cambios de aspecto del paisaje, que a veces pueden resultar sitios de interés turístico en sí mismos, por lo curioso de las construcciones, y la riqueza de la actividad que puede observarse en esos nichos de gran diversidad faunística.

¿Esos cambios son beneficiosos o perjudiciales?

Como en todos los casos, cabe señalar que el concepto de beneficioso o perjudicial es profundamente antropocéntrico, ya que la naturaleza busca sus propios equilibrios, y en ese sentido sólo puede hablarse de situaciones en que el ecosistema está o no en equilibrio en un momento dado de su evolución. Y también tiene la naturaleza sus propios controles para restablecer los balances cuando alguna carga biótica determinada es excesiva para la capacidad del hábitat que ocupa, para sustentarla.

Y esto nos lleva al punto siguiente.

¿Qué pasa cuando se los introduce en ambientes donde no son autóctonos?

Los castores de la especie canadiense fueron introducidos en Argentina, específicamente en la Isla Grande de Tierra del Fuego en 1946, a los solos fines de favorecer una industria peletera. La introducción fue autorizada por el Ministerio de Marina, y se hizo liberando 25 parejas de castores, que luego se convertirían en plaga.

Y es éste un ejemplo clarísimo de cómo la intervención del hombre, sólo significó la ruptura de un equilibrio natural preexistente. En este nuevo hábitat concurrían dos factores que lo hacen muy diferente del originario de la especie. Por un lado no había allí depredadores naturales; y por el otro tampoco las especies autóctonas eran sus competidoras, ni en la ocupación de su nuevo nicho, ni en su alimentación.

En 1983, se autorizó su caza, pero la especie ya era invasora en todo el archipiélago magallánico.

La moraleja es obvia. No hay manera en que la intervención humana pueda suplantar los controles poblacionales que la naturaleza realiza de manera eficiente.

Si bien ya he escrito dos posts, debo admitir que el tratamiento del tema ha sido algo somero, y tal vez pueda volver sobre él en algún otro momento.

Por esta vez, considérenlo una mera introducción.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela. P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio