Entradas con la etiqueta ‘Córdoba’

Materiales parentales loéssicos de Córdoba, Argentina.

Hoy vuelvo a poner a disposición de los lectores un trabajito publicado hace unos cuantos años, que pueden leer en el sistema Scribd y que deben citar como:

Hoy vuelvo a poner a disposición de los lectores un trabajito publicado hace unos cuantos años, que pueden leer en el sistema Scribd y que deben citar como:

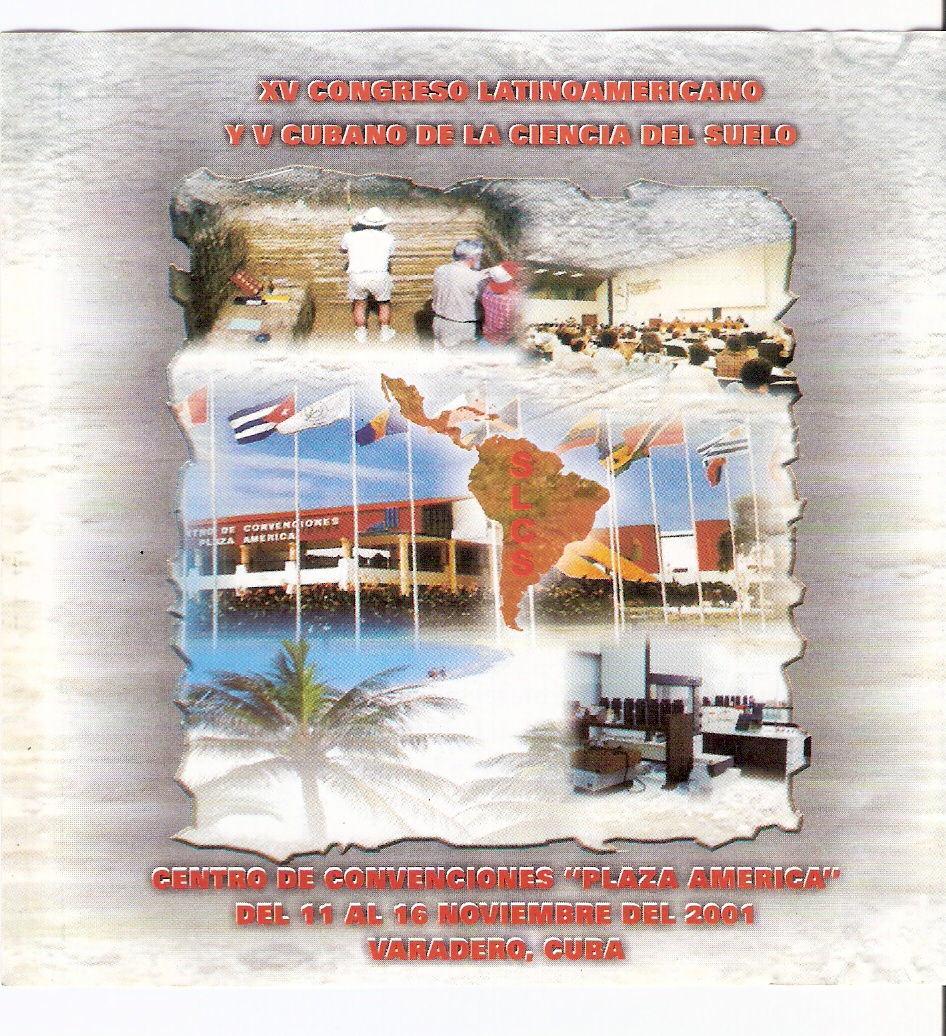

Argüello, G.L.; Sanabria, J.A.; Rozenbaum, A. 2001. «Caracterización textural de materiales parentales loéssicos en el centro norte de la Provincia de Córdoba». Resumen en papel y Resumen expandido para C.D. Actas del XV Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo, Varadero, Cuba, Noviembre 15 a 19.

Materiales parentales de suelos en la Provincia de Córdoba, Argentina.

Este trabajo, en el que soy primera autora, tiene ya algunos años, pero todavía tiene información aprovechable para los colegas. En su momento sólo se publicó el resumen expandido, de modo que los invito a leer el trabajo completo según el sistema Scribd que ya conocen, y si necesitan citarlo, la referencia bibliográfica completa es:

Argüello, G.L.; Sanabria, J.A; Balbis, A. 1998. «Caracterización textural de materiales parentales loéssicos, entre La Lagunilla y San Agustín. Prov. de Córdoba, Argentina» Actas del XVI Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. (Resumen expandido). Carlos Paz, Córdoba, Argentina.

La tormenta Berta.

Primero debo decirles que este post es una total irrupción en la programación original del blog, debida a la irresponsabilidad de la naturaleza, que no tuvo mejor ocurrencia que generar la noticia de Berta, pedazo de tormenta que dio que hablar.

Primero debo decirles que este post es una total irrupción en la programación original del blog, debida a la irresponsabilidad de la naturaleza, que no tuvo mejor ocurrencia que generar la noticia de Berta, pedazo de tormenta que dio que hablar.

De modo que si entraron a buscar la continuación del post relativo a los nombres de las eras, deberán esperar hasta el lunes 11, lo siento.

Y ahora sí, vayamos a Berta:

¿Qué es una tormenta intensa?

Este tema ya fue explicado en un post anterior y deberán recurrir a él para refrescar el concepto. Para eso les dejo el correspondiente link, para que vayan a hacer los deberes. Aquí solamente les recuerdo que los límites numéricos que definen si una tormenta es intensa o no, varían de una región a otra, según las características particulares del ambiente en cuestión.

¿Por qué se le dio nombre a esta tormenta?

Si bien ya estamos acostumbrados a que los huracanes sean bautizados, no siempre las tormentas intensas reciben un nombre propio.

En este caso, la razón para darle un apelativo no fue, como podría pensarse, su intensidad, sino que respondió a otros dos factores: su gran extensión que llegó a afectar simultáneamente a 7 provincias argentinas, por un lado; y por el otro, su duración que está ya superando las 48 horas ininterrumpidas de mal tiempo.

Las provincias que sufren a Berta son: Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y Corrientes.

¿Por qué se llamó Berta en este caso?

Porque se siguieron los lineamientos generales ya normatizados para denominar eventos meteorológicos como huracanes, tormentas tropicales, etc (tema del que haré un post en cualquier momento).

En esta situación particular, correspondía el uso de un nombre con la letra B, ya que la anterior tormente intensa recibió el nombre de Adán, y el orden alfabético es una de las estipulaciones.

¿Se pueden tomar algunas previsiones a la hora de realizar proyectos ingenieriles, que tengan en cuenta la posible ocurrencia de estos eventos?

Sí, por cierto, y en ese sentido se están diseñando (al menos en teoría) las obras desde hace algunos años.

Para eso se definen las que se conocen como «tormentas de diseño», vale decir aquéllas que caracterizan los eventos extremos esperables en una zona dada, y que se supone que deben ser resistidas sin daño por las obras ingenieriles y de infraestructura.

Lamentablemente, la urbanización en la gran mayoría de las grandes ciudades (en todo caso en todas las afectadas por Berta, por lo menos) es muy anterior al desarrollo de estos conceptos, y ha estado casi siempre librada a crecimientos espontáneos, o que responden solamente a objetivos económicos.

No obstante, hoy se pueden definir las llamadas tormentas de diseño a través del estudio estadístico de tres factores fundamentales que componen las llamadas curvas i-d-f, y que son: intensidad, duración y frecuencia del evento.

Otra vez debemos lamentarnos de que no en todos los casos se cuenta con datos completos de series lo suficientemente largas y sin interrupciones, como se requieren para la aplicación de la metodología. En efecto, mínimamente debe contarse con registros de detalle de no menos de veinte años. Y no siempre es ése el caso.

De cualquier modo, se pueden hacer presunciones en base a los datos disponibles, y obtener un cuadro más o menos ajustado a la realidad, a la hora de la planificación urbana.

Es decir que se trata más bien de la decisión política de atender a ellos o no. En otras palabras se debe optar entre privilegiar la economía de ciertos sectores, o el bienestar y seguridad de las personas.

¿Existe un sistema de alerta hidrológica temprana?

En nuestro país hay diversos centros dependientes del INA (Instituto Nacional del Agua) que centran su acción en diversas regiones, con distintas características, y tienen sus propios protocolos de alertas tempranas.

En la Provincia de Córdoba se cuenta con el CIHRSA (Centro de Investigaciones Hídricas de la Región Semiárida) que desde el año 1987 opera una red telemétrica para pronósticos hidrológicos a tiempo real, básicamente para la Cuenca del Río San Antonio.

Por cierto se pueden recibir alertas del comportamiento de esas inundaciones fluviales, pero los anegamientos urbanos escapan por completo a esa red, salvo cuando tienen relación directa con desbordes del Suquía, que atraviesa la ciudad.

¿Cuánto de los actuales efectos de las precipitaciones intensas pueden relacionarse con la actividad humana?

En el post relativo a los posibles efectos de los incendios sobre el sistema geomorfológico y los suelos, ya les advertí que esto podía suceder. Y eso es un ejemplo de intervención humana, porque los incendios fueron provocados.

También la deforestación para urbanizaciones, uso de la madera, o para avance agropecuario, suman sus propios inputs a sistemas en riesgo.

No obstante, hay registros de antiguos desbordes y anegamientos en tiempos muy anteriores a la era industrial, en todo el mundo. En otras palabras, como siempre digo, el hombre acelera y magnifica (o minimiza, a veces) determinados procesos, pero ellos sólo ocurren si las condiciones naturales están dadas para ellos.

¿Qué podría recomendarse en adelante?

- Planificación urbana basada en el conocimiento científico del comportamiento meteorológico e hidrológico natural.

- Exigencia del más absoluto control de las intervenciones en los ecosistemas, a través de estudios de evaluación de impacto.

- Actualización de los registros que permitan obtener la información requerida para una planificación racional.

- Mecanismos legales (sobre todo en el poder de policía) para reprimir las acciones como los incendios provocados y otras muchas que rompen los equilibrios de sistemas frágiles.

- Educación de toda la población acerca de su responsabilidad ciudadana respecto al ambiente.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela

La foto que ilustra el post procede de este sitio:

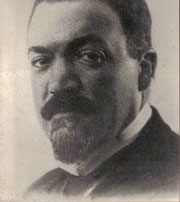

Anselmo Windhausen, pionero de la geología argentina

Si ustedes conocen algo de la historia de la Geología en Argentina, sabrán entonces que toda esa ciencia se desarrolló a partir de la llegada de una generación de geólogos alemanes que se instalaron principalmente en la Academia nacional de Ciencias, en Córdoba, y consecuentemente fueron también docentes en la Universidad Nacional de Córdoba, orgullosa heredera de esa tarea de avanzada.

Si ustedes conocen algo de la historia de la Geología en Argentina, sabrán entonces que toda esa ciencia se desarrolló a partir de la llegada de una generación de geólogos alemanes que se instalaron principalmente en la Academia nacional de Ciencias, en Córdoba, y consecuentemente fueron también docentes en la Universidad Nacional de Córdoba, orgullosa heredera de esa tarea de avanzada.

Windhausen no fue de los primeros en llegar, sino que era parte de una segunda importación que le abriría las puertas a estudiosos que fueron luego próceres de la investigación geológica.

El Dr. Anselmo Windhausen (1882-1932) llegó a nuestro país desde su Alemania natal cuando apenas contaba con 27 años de edad y era ya un destacado Geólogo.

Su arribo se produjo al iniciarse el siglo XX, y desde ese momento, hasta su muerte prematura, recorrió nuestro país, abogando por la investigación petrolera en Plaza Huincul; relevando entre otros muchos sitios el Bosque Petrificado de Jaramillo, en Santa Cruz, cuyo nombre sería luego cambiado a Bosque Petrificado Cerro Cuadrado; y recomendando la explotación del lignito en el sitio que daría nacimiento al yacimiento carbonífero de Río Turbio.

Como si eso no alcanzara para convertirlo en una figura gigantesca en la Geología Americana, colaboró además en 1923 con el científico sudafricano Alexis du Toit, quien dio pruebas vitales para sustentar la teoría de la deriva de los continentes, de Alfred Wegener.

Fue también Windhausen un adelantado en la aplicación de ese paradigma, antecedente inmediato de la Tectónica de Placas, al estudio de la geología sudamericana.

En 1925 fue miembro co-fundador de la Sociedad Argentina de Geografía (GAEA), y co-editor de su revista. En 1926 fue designado profesor de Geología y Paleontología en la Escuela del Doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

En 1928, la Sociedad de Geografia de Berlín le concedió (compartida con Fritz Khuehn) la medalla «Gustav Nachtigal» por su significativo aporte a las ciencias de la Tierra.

Pero su obra cumbre, la que le valió póstumamente el Segundo Premio Nacional de Ciencias, fue su libro en dos tomos denominado «Geología Argentina» (Ed. Peuser, Buenos Aires) que apareció en dos sucesivas entregas de 1929 y 1931.

Fue también tan adelantado como para proponer a YPF un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba para generar un programa de becas para estudiantes de Ciencias Naturales. Muchos son los geólogos argentinos que se recibieron gracias a esas becas.

Cuando aún no había cumplido 50 años, falleció en el Hospital Alemán de Buenos Aires el 2 de abril de 1932.

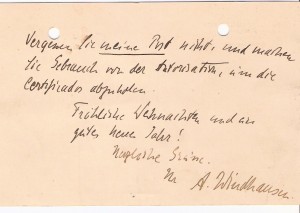

De allí, lo invalorable de esta nota, firmada de su puño y letra, que hoy obra en mi poder, gracias al rescate del Dr Juan González Segura, quien -luego de sucesivos traspasos de un docente a otro- terminó heredando el escritorio que fuera de Windhausen.

Afortunadamente, al recibir ese mueble, el Dr Gonzalez Segura hizo una revisión cuidadosa de papeles que otros habrían tirado sin más a la basura. Por eso encontró entre otras cosas, este valioso documento, del que seré depositaria hasta el día en que Windhausen tenga su propio museo, ya que tantos otros personajes de mucha menos estatura lo tienen en Argentina.

Vean ustedes, por favor, la fecha que consta en el sobre donde fue conservada esta reliquia. Reza 24 de Diciembre de 1931, de donde puede deducirse que tal vez fuera la última nota que le envió a quien era en ese momento su colega docente, el Dr. Olsacher, el cual la archivó en una carpeta (de allí las perforaciones que se notan en el escaneo) que quedó por años en el escritorio del que les hablé.

Está, obviamente, escrita en alemán, pero me dio más trabajo traducirla que si hubiera estado en chino, porque la letra, por momentos es casi indescifrable. De hecho, hay palabras que sólo puedo decir que creo que dicen lo que traduje, pero no puedo jurarlo.

Aquí les presento los escaneos del sobre en que se conservó la nota, y del frente y dorso de la ficha en la que está escrita la misiva. Más abajo incluyo la traducción que pude hacer en función de lo que me parece leer en alemán.

Bueno, ahora, la traducción que pude hacer después de tratar de descifrar la letra, quedó así:

Bueno, ahora, la traducción que pude hacer después de tratar de descifrar la letra, quedó así:

B. Aires, 24 Diciembre 1931.

Mi estimado Señor Olsacher

Adjunto uno de los cortes. Serán en total cuatro. Éste es del estrato con la fractura incipiente. Los otros cortes pueden ser útiles. El corte N° 2 será de la capa negra.

No se olvide de mi correo, y utilice la autorización para retirar el certificado.

Feliz Navidad y buen Nuevo Año.

Cordiales saludos.

A. Windhausen

La foto que ilustra el post es del mismo sitio del que tomé la información biográfica que he resumido en el post, y que pueden visitar haciendo click aquí si desean conocer más detalles.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

El Suquía.

Postal del Suquíapor Alberto Luis PérezAl mismo momento en que ingresaba a Córdoba por la Ruta 19, sentí que esa zona siempre me produce la misma sensación de estar viendo la historia cercana y lejana a la vez, unos diez o veinte mil años atrás.Me pregunto:-¿Cómo habrá sido de portentoso el antiguo SUQUÍA?Majestuoso, me respondo. Transportando toda el agua del valle de Punilla, los desagües de las Sierras Grandes, Tanti, Olaen… Trato de imaginar este río- hoy contenido entre cuatro paredes, (mejor dicho tres) y obligado a correr por un mínimo, estrecho canal- tras una temporada de lluvias de ésas que solemos tener los cordobeses, sin Diques de por medio.Alguna vez leí un estudio que ubica las márgenes en Alta Córdoba y Nueva Córdoba. Esas barrancas esculpidas por la fuerza del agua y el viento, alguna vez vieron de cerca los pejerreyes y las mojarras.-¡Qué maravilla de meandros habrá dibujado nuestro río – hoy convalesciente, tristemente contaminado- al llegar a los llanos, creando islas repletas de animales, totoras y quizás vida humana, al estilo de los Huarpes, que sólo diez mil años atrás vivían en los esteros de SAN JUAN, donde hoy sólo hay salinas…