El campo magnético terrestre. Parte 1.

Hace algún tiempo, por diversos motivos y en dos posts diferentes, avancé algunos conceptos relacionados con el campo magnético terrestre, les recomiendo releer esos posts y luego seguir con éste de hoy.

¿Qué se entiende por campo magnético en general?

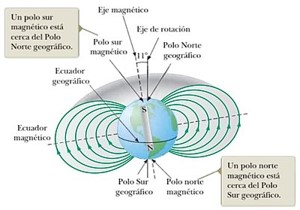

Un campo magnético es un campo vectorial que se genera en las proximidades de un imán, una corriente eléctrica o un campo eléctrico variable. Podría definirse también como cualquier región del espacio en la que es observable la acción de una fuerza magnética. Esa fuerza se manifiesta en presencia de partículas ferromagnéticas o paramagnéticas según las hemos definido en el post linkeado más arriba, las cuales se orientan, en presencia de un campo, paralelas a las líneas de fuerza que representan la estructura espacial de dicho campo. En la figura están marcadas como flechas que salen desde un polo para entrar en el opuesto, cuando del campo magnético terrestre se trata.

Es muy claro el efecto cuando se utiliza una aguja imantada que puede girar libremente alrededor de un eje que puede ser tanto un soporte como un hilo de suspensión. De hecho, ése es el principio básico para la construcción de las brújulas, de las que hablaremos en otro momento con mucho detalle.

¿Qué es el campo magnético terrestre?

Como indica la lógica más básica, se trata simplemente de un caso particular de campo magnético, asociado a todo el cuerpo planetario al que llamamos Tierra.

Se extiende desde el interior profundo de la Tierra hasta algunos cientos de kilómetros en el espacio exterior donde por cierto se va debilitando, y su configuración se distorsiona por la influencia de otros elementos que ya no responden primariamente a la constitución y estructura del propio planeta.

¿Cómo se produce el campo magnético terrestre?

El campo magnético terrestre es en realidad emergente de un complejo sistema en el que coexisten al menos tres contribuciones fundamentales, que se pueden resumir como sigue:

- Campo interno: asimilable en su estructura a un imán en forma de barra, que presenta dos polos (dipolo magnético) cuya acción se ejerce en el centro de la Tierra. Contribuye al campo total resultante, en un 90% aproximadamente. Sus variaciones son muy lentas, pero en definitiva por su alta contribución, son las que definen la estructura general del campo terrestre en un momento dado.

- Campo externo: proviene de diversas fuentes, en las cuales la actividad solar es determinante, y se manifiesta con mayor intensidad en las capas de la atmósfera. Sus principales componentes son desde las partes bajas hacia afuera las siguientes: corrientes en la ionósfera, corriente en anillo y magnetopausa. En conjunto definen un área en la atmósfera que suele denominarse magnetosfera o magnetósfera, cuya forma se parece a la de un cometa, respondiendo a la acción del viento solar. En efecto, se ve comprimida en el lado que apunta al sol, y presenta una larga cola en la región opuesta. No hablaremos mucho más de esta porción del campo porque su contribución es bastante pequeña, y sólo es interesante por algunos efectos que produce en la atmósfera, como las auroras boreales, de las que hablaremos en otro post. Este campo externo, presenta variaciones diarias y anuales, además de las eventuales que tienen lugar durante las tormentas magnéticas.

- Contribuciones locales: Cuando existen afloramientos de rocas con gran contenido de minerales magnéticos, o bien cuerpos enterrados próximos a la superficie, la configuración e intensidad del campo magnético presenta anomalías detectables. Es muy importante destacar que esta parte del campo se genera de manera inducida o remanente. La primera responde a las condiciones del campo magnético global, alineándose con él, pero aumentando su intensidad en el lugar. El campo remanente, en cambio, responde a condiciones del pasado que han quedado preservadas en rocas que mientras estaban fundidas permitían a los minerales magnéticos orientar sus partículas según la posición del campo del momento. Al enfriarse y solidificarse las rocas, las partículas quedaron inmovilizadas en esas direcciones. Este efecto se conoce como paleomagnetismo y es vital en el estudio de la historia de la Tierra.

¿Qué características tiene el componente interno del campo, o campo interior?

El campo magnético de la Tierra puede caracterizarse brevemente a través de las siguientes observaciones, algunas de las cuales se ven bien en el gráfico que ilustra el post:

- Dipolaridad. El campo magnético puede asimilarse como ya adelanté, a un imán en forma de barra, con un polo norte y un polo sur, cuyas posiciones no coinciden absolutamente con las de los polos geográficos, pero se les aproximan, aunque van cambiando con el tiempo según veremos más adelante. En este momento, además los polos están invertidos, es decir que el sur geográfico ostenta un norte magnético y viceversa.

- El eje del dipolo mencionado no se encuentra alineado con el de rotación, sino que forma con él un ángulo aproximado a 11,2º, que es variable con el tiempo.

- Toda la configuración del campo está bien representada por curvas cerradas que salen del norte magnético y entran en el sur magnético (polo norte geográfico). Es decir que en los polos magnéticos, las líneas de fuerza son perpendiculares a la superficie terrestre, mientras que en el ecuador, son tangentes a ella. Esta característica define la inclinación magnética.

- La intensidad del campo es máxima en los polos, y mínima en el ecuador, variando aproximadamente entre 25.000 y 65.000 nanoteslas, lo que equivale a entre 0,25 y 0,65 Gauss, lo cual es un valor moderado.

Hasta aquí llegamos hoy, porque el post se ha hecho extenso. El lunes próximo completaremos el tema, en la segunda parte del post, respondiendo a las siguientes preguntas:

¿Cuál sería el origen del campo magnético interno?

¿Cómo se comporta el campo magnético terrestre a lo largo del tiempo?

¿Qué importancia tiene ese comportamiento?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

Un chiste científico algo cruel

He encontrado esto en la red y me pareció muy digno de difusión. Es de este sitio, y al pie de la imagen misma está el correspondiente crédito.

He encontrado esto en la red y me pareció muy digno de difusión. Es de este sitio, y al pie de la imagen misma está el correspondiente crédito.

Un abrazo y hasta el próximo lunes, con un post científico. Graciela.

Sorpresa para mis lectores

En un post totalmente fuera de programa, los invito a ir a ver la gran noticia en mi blog personal ¿Y si hubiera una vez?, siguiendo este link.

Por lo demás nos vemos mañana al retomar el programa habitual de este blog. Saludos. Graciela.

Un repaso a una teoría histórica

Tengo tantos temas para tratar que no sé por dónde empezar, de modo que antes de volverme loca (más de lo que mis genes decretan de nacimiento) voy a tomarme un lunes relajado, y sólo voy a contarles una curiosidad histórica, que como todas las teorías en desuso, dejó sin embargo alguna impronta, razón por la cual es importante conocerla y comentarla.

Tengo tantos temas para tratar que no sé por dónde empezar, de modo que antes de volverme loca (más de lo que mis genes decretan de nacimiento) voy a tomarme un lunes relajado, y sólo voy a contarles una curiosidad histórica, que como todas las teorías en desuso, dejó sin embargo alguna impronta, razón por la cual es importante conocerla y comentarla.

Se trata de la Teoría de la Orogénesis por Contracción de la Tierra.

¿Qué dice la Teoría de la Contracción de la Tierra?

Esencialmente esta hipótesis asume que los sistemas montañosos son el resultado de contracciones en el interior terrestre, causadas por su progresivo enfriamiento, ya que es sabido que los materiales normalmente se contraen cuando disminuye su temperatura.

Existiendo en el interior de la Tierra capas de distinta composición, la contracción no sería homogénea, y serían las estructuras geológicas más profundas las que sufrirían una mayor disminución del radio porque las superiores ya tendrían menos temperatura que perder. Como consecuencia, la corteza terrestre se plegaría como se arruga la cáscara de una manzana asada cuando pierde volumen internamente. Las «arrugas» de la corteza serían precisamente las cordilleras montañosas.

¿Quién la formuló, y cuándo?

Por una de esas cosas llamativas de la vida, quien presentó por primera vez la hipótesis se llamaba Beaumont, que en francés (su idioma natal) resulta una palabra compuesta por dos términos muy significativos: beau= bello y mont= montaña. Para ser justos, ese nombre fue un toponímico añadido al nombre familiar por el abuelo del geólogo, pero mucho antes de poder imaginar a qué se dedicaría uno de sus descendientes.

Estoy refiriéndome a Jean-Baptiste Ëlie de Beaumont, quien nació el 25 de septiembre de 1798 en la localidad francesa de Canon (departamento de Calvados, región de Baja Normandía).

Estudió en el Lycée Henri IV, en la Escuela Politécnica y en la Escuela de Minas. Desde 1835 fue profesor de Geología de la Escuela de Minas. Formó parte de la Academia de Berlín, la Academia de Ciencias de Francia y la Royal Society de Londres.

Presentó su teoría en 1853 en su obra en tres tomos: Notice sur le systeme des montagnes (Nota sobre el sistema montañoso).

Hoy existe un cráter lunar que lleva el nombre Beaumont como homenaje a su tarea.

¿Quién la reformuló y dotó de detalles que la revalorizaron?

La hipótesis de contracción de la tierra como explicativa de la orogénesis fue dominante hasta 1870, cuando empezaron a formularse algunas de las críticas que veremos más abajo y que terminarían determinando su destierro. No obstante, recibió un impulso antes de la caída final, debido a las investigaciones que Sir Harold Jeffreys, de quien hablaremos más de una vez en el blog, publicó en 1929.

Este cienífico estableció tres diferentes situaciones correspondientes a tres profundidades, del modo siguiente:

- A profundidades mayores a 700 km no existiría enfriamiento importante, porque se regeneraría el calor interno. Por ende, no habría tampoco contracción.

- Por encima de los 100 km de profundidad, ya se habría alcanzado un equilibrio térmico, y habría cesado el enfriamiento.

- Queda entonces un intervalo comprendido entre los 100 y los 700 km, en los que sí tendrían lugar el enfriamiento y la consiguiente contracción.

Ahora bien, como el volumen por debajo de los 700 km no cambia, en ese nivel intermedio se producen fuerzas tensionales, tal como si se quisiera cubrir una pelota con un envoltorio que le va quedando chico.

Por encima de los 100 km, en cambio, por la disminución de volumen que sucede por debajo, las fuerzas compresionales son las dominantes. El nivel en que se pasa de fuerzas tensionales a compresionales, aproximadamente a los 100 km, fue considerado como «nivel sin esfuerzos».

Además de ser un esquema muy lógico que hasta cierto punto ocurre, aunque de manera local o regional más que global; llama la atención el uso de profundidades que coinciden con los valores que muchos años más tarde serían establecidos como la frontera entre los terremotos someros y los profundos (100 km) en un caso, y como el límite de ocurrencia de los segundos en el otro (700 km).

¿Qué objeciones se le hicieron?

La teoría de la contracción tuvo su auge hasta que -como sucede casi siempre- comenzaron a conocerse datos que resultaban poco compatibles con su formulació³n. Los principales argumentos en contrario fueron los siguientes:

- La universalización del proceso de enfriamiento y contracción es por lo menos dudosa, porque en realidad, hay sitios donde lo que se produce es un calentamiento local, relacionado (lo sabemos ahora) con ascensos de plumas del manto, o con concentraciones de materiales radiactivos, etc. En definitiva, el diseño de «parches» de enfriamiento, calentamiento o equilibrio térmico, es demasiado complejo como para resistir una interpretación única para todo el globo.

- Cálculos matemáticos que relacionaron la velocidad de enfriamiento con una disminución dada de volumen o contracción, arrojaron resultados totalmente insuficientes para responder por todo el acortamiento medido en los sistemas plegados.

- Imposibilidad de explicar fenómenos claramente tensionales que ocurren en la litosfera, como son, por mencionar un caso, los grabens.

¿Dejó esta teoría algún legado aprovechable?

Por supuesto, ninguna investigación es del todo inútil. Como siempre digo, sólo hay que recortarle los bordes, para encontrar un núcleo que puede ocupar algún lugar en el rompecabezas del conocimiento.

En este caso, no sólo fue el germen de una teoría largamente vigente (la de geosinclinales) y de la que vamos a hablar también algún día, aunque ya se haya superado también; sino que se demostró muy útil para explicar algunos fenómenos locales que implicaban fuerzas compresionales, relacionables con contracciones térmicas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de Wikipedia y representa a Ëli de Beaumont..

Un detalle sorprendente

Comparto con ustedes algo que a mí misma me dejó muy sorprendida. Les cuento: En una página de traducción de idiomas, entre los ejemplos de uso de la palabra «geológico», se ha tomado un parrafito de mi blog, con la correspondiente mención de la fuente -cosa que aplaudo y agradezco-, hecho que me condujo al sitio, porque me dan aviso de las menciones, a través de una aplicación ad-hoc.

Les paso el link, para que vean que no les miento, y como modesta retribución a la amabilidad del sitio, lo que forma parte de la Netiquet.