Trabajo sobre fitolitos. Córdoba, Argentina.

Este trabajo debe citarse como:

Argüello, G.L.; Osterrieth, M.; Sanabria, J.A. 2008 Phytoliths in Pedosedimentary Sequences of the Late Quaternary, in Río Tercero, Córdoba, Argentina. Actas de Resúmenes del 7th INTERNATIONAL MEETING ON PHYTOLITH RESEARCH 4th SOUTHAMERICAN MEETING ON PHYTOLITH RESEARCH. Mar del Plata, 11 al 14 de Diciembre.pp 22-23.

Arguello Fit Oli to s by Graciela L. Argüello on Scribd

A buen entendedor, pocas palabras bastan…

Minería: leyendas e historias reales.

La historia del desarrollo de la minería, en todo el mundo se entremezcla con mitos populares que le dan un sabor muy particular.

La historia del desarrollo de la minería, en todo el mundo se entremezcla con mitos populares que le dan un sabor muy particular.

Hoy vamos a ver un poco cómo es que se descubrió el gran depósito de metales nobles de Potosí, y cómo se incorporó esa historia a la colección de leyendas mineras.

¿Qué dice la leyenda respecto al descubrimiento de la plata en Potosí?

Según se cuenta, en el año 1545, el indio Diego Huallpa, nacido en Chumbivillca, cerca del Cuzco, y sirviente del español Villarroel, salió de Porco a apacentar sus llamas en Potoc-unu, zona plana y cenagosa que se encuentra a los pies de lo que hoy se conoce como Cerro Rico o de Potosí, y donde había de fundarse la ciudad de Potosí.

Debido a que no alcanzó a llegar a los ranchos de la Cantería, por lo avanzado de la hora, pasó la noche en el cerro de Potosí, cuyo nombre en quechua era Sumaq Urqu o «cerro hermoso».

Ese cerro no es una colinita cualquiera, sino que tiene una altitud aproximada de unos 4.800 msnm y forma parte del sistema andino, es decir que allí de noche el frío es intenso, y por tal razón, según se cuenta, Huallpa hizo fuego con paja y ramas de keñua, y al día siguiente observó que se había fundido el metal contenido en las rocas, y que la plata corría en abundantes hilos finos.

Siempre según esa historia transmitida de forma oral, Huallpa recogió un poco del material, y lo llevó a Porco donde, luego de someterlo a un proceso de fundición, comprobó que se trataba de plata absolutamente pura, con lo que inició un pequeño emprendimiento de explotación unipersonal.

Para hacer esta novela más sabrosa, no puede menos que aparecer un villano, que en este caso fue un compañero de Huallpa, llamado Guanea, quien quiso conocer el origen de la repentina riqueza del primero. Huallpa sólo le dejó conocer que extraía la plata en el cerro pero le negó toda otra información o participación en su bonanza, lo cual impulsó a Guanea a revelar el secreto de la riqueza de la montaña a los españoles.

¿Qué puede haber de cierto en esa leyenda?

Casi siempre todas las leyendas se basan en la tergiversación de hechos reales, de modo que es probable que el indio haya pernoctado en la montaña y haya debido calentarse con fuego, descubriendo así la presencia de la plata en las rocas.

Lo que en cambio es imposible, es que una fogata de leños haya fundido el mineral. Simplemente porque el punto de fusión de la plata supera los 2.000° C, temperatura que no se alcanza en un fuego improvisado. Lo más probable es que el fuego sólo haya servido para iluminar las rocas, haciendo brillar la plata presente en ellas. Y lo más seguro es que haya identificado de manera instantánea el tipo de metal de que se trataba, porque los antiguos pobladores habían estado siglos extrayéndolo. Sólo fue importante en esas circunstancias el hecho de localizar las vetas con precisión.

¿Qué consecuencias tuvo ese redescubrimiento?

A partir del momento en que los españoles tomaron conocimiento de la ubicación de las vetas, haya sido o no por los malos oficios de un entregador vengativo, se despertó su codicia, y el 1 de abril de 1545, un grupo de ellos, encabezado por el mismo capitán Juan de Villarroel a cuyo servicio trabajaba Huallpa, tomaron posesión del Cerro Rico, y fundaron el poblado de Potosí, que muchas veces designa también al propio cerro.

El nombre seleccionado tiene su explicación en otra versión también legendaria.

¿Qué otra versión de la leyenda se conoce?

Según este mito, mucho antes de la Conquista, el inca Huayna Cápac, que ya había oído hablar del cerro Sumaj Orcko, lo conoció por fin cuando fue llevado a las termas de Tarapaya para recuperarse de una enfermedad.

El inca, o tal vez uno o más de sus consejeros, tenía una larga experiencia minera, de tal modo que al observar las vistosas coloraciones que son propias de los óxidos de diversos metales, y la forma del cerro, sospechó que allí debían yacer ricos metales.

El rey ordenó entonces la extracción de minerales, pero cuando los mineros atacaron los filones, una voz grave y tenebrosa los asustó de tal manera que cayeron derribados. La voz era tan fuerte como el trueno, y saliendo desde las profundidades dijo en quechua: «No es para ustedes, los dioses reservan estas riquezas para los que vienen de más allá».

Fue tal el terror que ya no hubo manera de retomar el proyecto, y el inca abandonó el cerro, no sin antes rebautizarlo «P’utuqsi», que significa «truena, revienta o hace explosión». Éste fue el nombre que después cambió a Potojsí, y finalmente a Potosí.

Ahora bien, son numerosos los antropólogos e historiadores que asumen que esta variante de la leyenda fue generada por los propios españoles, con mucha posterioridad, para legitimar su manera de apropiarse de las riquezas del cerro, porque ellos y no otros serían los que venían «de más allá».

¿Cuáles son las explicaciones geológicas de la presencia de plata en Potosí?

Las vetas o cuerpos metálicos se forman en profundidad, a altas temperaturas y presiones, fundamentalmente en enclaves magmáticos, que pueden dar surgimiento a volcanes. La Cordillera de los Andes tiene extensas regiones volcánicas a las que Potosí no es ajeno.

Los metales originalmente fundidos en los magmas, pueden quedar por millones de años en las profundidades, o pueden ser movilizados hacia la superficie, formando filones o vetas más o menos cercanas a ella. Pero eso ya es una larga explicación que en parte adelanté en otros posts, y en parte será motivo de nuevas publicaciones en el blog.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post fue tomada por Guille en su viaje a Los Ángeles, más específicamente en el Museo de Ciencias Naturales del Condado de L.A.

El aporte de Ignacio Domeyko a la ciencia geológica.

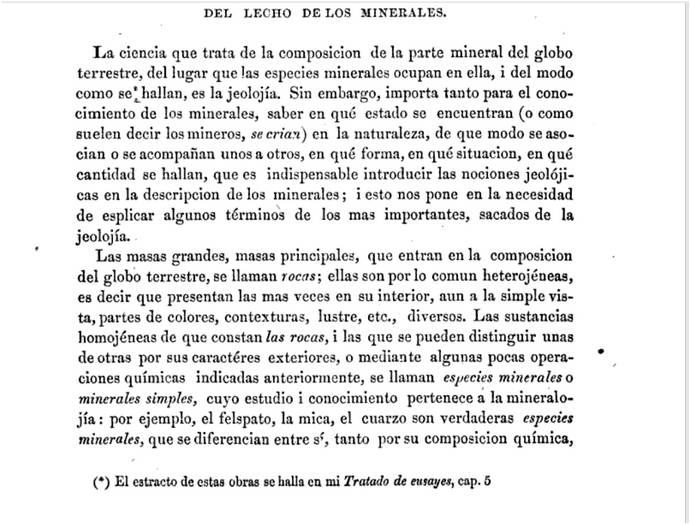

De Ignacio Domeyko ya hemos hablado en otra oportunidad, pero vuelvo a traerlo a colación, porque en su momento acuñó unas definiciones de mineral y de roca, que sin alejarse tanto de la realidad, son de todos modos curiosas, tal como pueden ver en el párrafo que he escaneado para ustedes desde su libro de 1860.

De Ignacio Domeyko ya hemos hablado en otra oportunidad, pero vuelvo a traerlo a colación, porque en su momento acuñó unas definiciones de mineral y de roca, que sin alejarse tanto de la realidad, son de todos modos curiosas, tal como pueden ver en el párrafo que he escaneado para ustedes desde su libro de 1860.

Pero agreguemos un par de datos sobre su trabajo que en el post anterior no les referí, en homenaje a la síntesis, y para que no se aburrieran.

¿Qué aportes son particularmente importantes, de resultas del trabajo de Domeyko?

Básicamente hubo tres aspectos muy destacables en su legado: un reconocimiento geológico del territorio, un progreso en la aplicación de nuevas técnicas de explotación minera y la formulación de herramientas legales para el fomento de la minería.

Pero igualmente importante es su impulso al interés por la naturaleza viva, resultante de sus descripciones detalladas de las selvas al sur del Bío-Bío.

¿En qué fue un adelantado?

Ignacio Domeyko fue probablemente el primer científico moderno que alertó sobre los peligros de la deforestación, relacionándolos esencialmente con la casi absoluta dependencia de la leña como combustible en los hornos de fundición, sobre todo en las provincias del norte.

No obstante, su propuesta de solución no atendía a los problemas de polución que por entonces no se habían advertido. En efecto él sugirió el reemplazo de la leña por el carbón, generándose en consecuencia políticas de liberación de derechos aduaneros sobre el carbón importado.

Fue igualmente un pionero cuando, siendo rector de la Universidad, se ocupó de organizar estudios que estuvieran orientados a las ciencias prácticas, transformando la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en una Escuela de Ingeniería.

Por último, también hizo novedosas (y para la época, modernas) propuestas hacia una política indigenista en Chile.

¿Cómo definía los minerales y rocas?

Tal como se puede ver en la página escaneada, con la ortografía tan llamativa que ya les señalé en mi post anterior relacionado con Domeyko. A veces pienso que esa peculiar ortografía no es enteramente debida a la época, sino tal vez también al hecho de que no tuviera correctores de imprenta, y a que su idioma natal fuera el polaco. No estoy segura…

Una de las cosas que me parecieron llamativas es el uso del término felspato, en lugar de feldespato. Asumo que se debe a la traducción que realizó Domeyko del original en inglés: feldspar.

La definición actual de mineral, como para que comparen está en este link.

Luego de leer el parrafito verán que ya estaban en ciernes conceptos más actuales como la importancia de la paragénesis para reconocer minerales y rocas, pero eso es algo de lo que ya deberemos hablar in extenso.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.