Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

Día Mundial de los humedales

El 2 de Febrero de cada año se conmemora el Día Mundial de los Humedales, y sobre ello hablaremos hoy, porque es la fecha más indicada para hacerlo.

¿Desde cuándo existe esta fecha conmemorativa y quién la instituyó?

La designación del 2 de Febrero como Día Mundial de los Humedales data de 1971, cuando en un día como ése se aprobó un tratado internacional dirigido a la conservación y uso racional de esos ecosistemas, en la ciudad iraní de Ramsar, sita a orillas del Mar Caspio. Dicho tratado se conoce hoy como Convención Ramsar, y cuenta con un órgano encargado de vigilar su cumplimiento, cuya sede administrativa se encuentra en Gland, Suiza. Han adherido a la Convención, 119 países, entre ellos Argentina.

¿Qué se entiende por humedal?

En un post de hace varios años, les explicaba ya la diferencia entre los términos esencialmente topográficos como estero o bañado, y el concepto más integral de «humedal», pero ha llegado el momento de ampliar un poco más el tema.

Respecto a la definición de humedal (wetland en inglés) veremos que no existe una sola, sino que hay un amplio abanico, con variaciones que en gran medida dependen de las disposiciones legales que cada país establece para su protección. Para evitar confusiones, la que yo introduzco aquí es la traducción más ampliamente aceptada de lo que se redactó en la propia Convención de Ramsar.

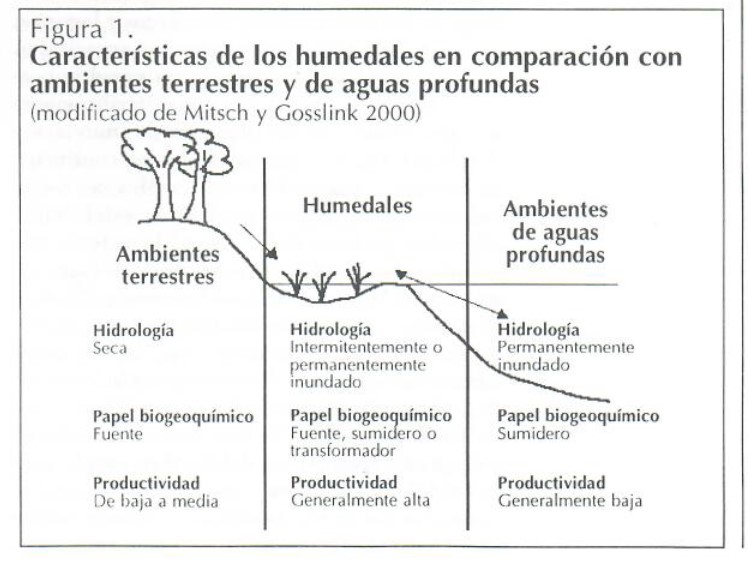

Según ese texto, los humedales son ecosistemas tanto naturales como artificiales que se caracterizan por estar permanente o temporalmente inundados, ya sea por aguas dulces, estuarinas (salobres) o salinas. las cuales pueden estar estancadas o corrientes, que incluyen las regiones costeras, ribereñas y marinas que no excedan los 6 metros de profundidad, con respecto al nivel medio de las mareas bajas.

Como ven es una definición amplia, bajo cuyo paraguas pueden incluirse los esteros, pantanos, marismas, lagos, ríos y sus llanuras de inundación, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de

marea, costas marinas, manglares y arrecifes de coral, cuando de ambientes naturales se trata. Entre los humedales artificiales pueden considerarse los estanques piscícolas, arrozales, embalses, lagunas artificiales para regulación de flujos, etc.

Es consenso generalizado que los tres requisitos principales para que un ambiente sea considerado como humedal son:

- Agua presente, ya sea en la zona superficial o en el espacio radicular, es decir donde se instalan las raíces de las plantas.

- Condiciones específicas del suelo, que lo diferencian del resto del entorno.

- Presencia de comunidades vegetales hidrófilas, es decir adaptadas a los anegamientos temporarios o a la continua inundación.

Toda la dinámica en un humedal resulta en definitiva de la influencia combinada de tres elementos dominantes: la hidrología local (características del flujo, profundidad del agua, recurrencia y duración de los períodos de anegamiento, etc); condiciones físico químicas del ambiente (pH, potencial redox, etc.) y composición y características de la macro y micro biota.

¿Qué tipos de humedales existen?

Según Ramsar, los humedales pueden dividirse en tres categorías principales:

1) Humedales marinos y costeros.

2) Humedales continentales.

3) Humedales artificiales.

Por cierto pueden esas tres categorías subdividirse a su vez, existiendo numerosas clasificaciones, según las legislaciones de cada lugar, y según los autores consultados.

¿Por qué son tan importantes los humedales?

Los humedales cumplen funciones muy importantes, muchas de las cuales se relacionan con la regulación de la disponibilidad de agua en una región, ya que pueden morigerar las inundaciones, recargar los acuíferos subterráneos, y en cierta medida hasta disminuir la contaminación del medio.

Otro aspecto de su influencia se relaciona con la retención y redistribución de sedimentos y nutrientes, además, por supuesto, de proveer de hábitat a numerosas especies de animales y plantas especialmente adaptados a esas condiciones, lo cual ayuda a mantener la biodiversidad.

Una de las más importantes acciones de los humedales tiene que ver con la mitigación del cambio climático, ya que se constituyen como auténticas trampas de carbono, disminuyendo su concentración en la atmósfera. Recientemente se ha calculado que la suma del carbono retenido en todos los humedales del mundo puede ser hasta 500 veces mayor que la cantidad liberada por el consumo de hidrocarburos.

Por supuesto tampoco es menor su posibilidad de un uso responsable para recreación y turismo, mientras no se los sobreexplote ni contamine,

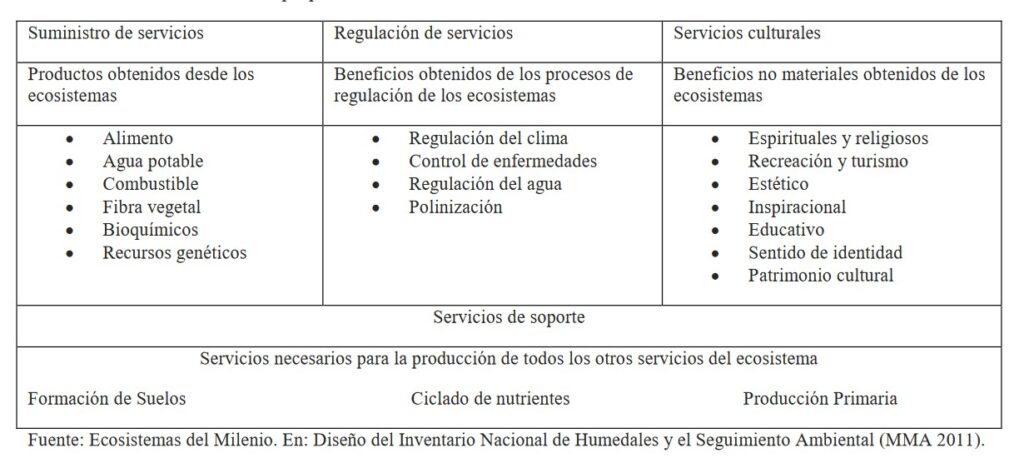

En la tabla se incluye una síntesis de las funciones que los ecosistemas en general tienen sobre el entorno, y sus posibles aplicaciones.

¿De qué amenazas deben ser protegidos?

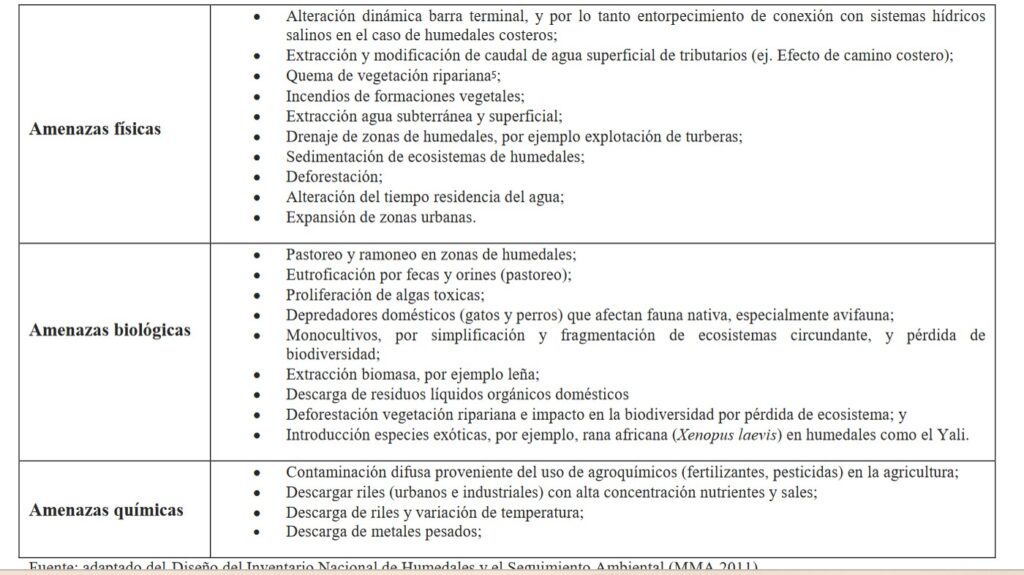

Numerosas son las amenazas, ya sea de origen natural, artificial o resultantes de la combinación de ambas, que se ciernen sobre los humedales.

Mencionemos entre ellas a la urbanización y la expansión de las áreas agrícolas con la deforestación asociada, los incendios de cualquier origen, la invasión de especies exóticas- a veces traídas por el hombre- descarga de efluentes domiciliarios e industriales, contaminación por pesticidas y fertilizantes, o por uso turístico, etc.

Una muy buena síntesis de este punto se ve en la segunda tabla que he incluido y cuyo origen menciono más abajo.

La bibliografía utilizada es principalmente esta página, de donde he tomado las dos tablas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del artículo con este DOI

Una vez más, una puerta del Infierno

Ya les he explicado antes qué es lo que se ha dado en llamar «Puertas del Infierno», y les he ido presentando varias de ellas. Hoy vamos por una más: La Montaña de Fuego de Yanar Dag, en Azerbaiyán.

¿Dónde queda Yanar Dag?

Yanar Dag es una montaña localizada en Azerbaiyán, de modo que empezaremos por ubicarnos en ese país.

La República de Azerbaiyan, que a veces aparece en algunos artículos como Ayerbayán se denomina en realidad en azerí- el idioma oficial- Azərbaycan, lo que se pronuncia como ɑːzæɾbɑjˈd͡ʒɑn.

Se encuentra en la región del Cáucaso, entre Asia Occidental y Europa Oriental. Sus límites son: al este el mar Caspio; al norte, Rusia; al noroeste, Georgia; al oeste, Armenia y al sur, Irán.

Etimológicamente, el término Azerbaiyán procedería del nombre de Atropates, un sátrapa persa del Imperio aqueménida. A su vez, la palabra Atropates es la versión griega del término que en el antiguo idioma iraní significaba «Protector del Fuego Sagrado» o «La Tierra del Fuego Sagrado», y veremos más abajo las razones de esta denominación.

A lo largo del tiempo, el nombre fue mutando a Aturpatakan, Adharbadhagan, Adharbayagan y Azarbaydjan, para ser finalmente Azerbaiyán.

En cuanto a Yanar Dag, o Montaña de Fuego, se localiza en la Península de Absheron, al norte de Bakú, Es hoy en día un área protegida por el Estado y por el Instituto de Arqueología y Etnografía de la Academia Nacional de Ciencias de Azerbaiyán.

¿Qué características tiene Yanar Dag?

La zona de Yanar Dag está compuesta superficialmente por areniscas, por lo cual su porosidad y permeabilidad dan escape a los gases de un yacimiento subterráneo, los cuales, al entrar en contacto con el oxígeno libre del aire, se inflaman, generando llamas de entre 1 y 3 metros de altura, que se desarrollan a lo largo de unos 150 m siguiendo la base de una escarpa de falla.

El fenómeno en este caso, corresponde a lo que geológicamente se define como volcán de lodo (tema sobre el que volveré con más detalle en otros posts) y es un geoindicador de una de las reservas de petróleo y gas más importantes que se conocen.

Debido a que las llamas se mantienen aun cuando llueve, localmente aquellos seguidores de la antigua religión de Zoroastro (o Zaratustra) consideran a Yanar Dag como un sitio sagrado. Es interesante hacer notar que a lo largo del tiempo se han encendido numerosos volcanes de lodo en la región, pero ninguno se ha mantenido tan largamente en el tiempo, debido a la falta de suministro de metano; ya sea por explotación o por cambios en las condiciones naturales relacionadas con la presión subterránea que impulsa los gases hacia la superficie.

¿Se sabe cómo y cuándo se originó el fuego?

Si bien no se conoce con certeza cuándo se inició el fuego, ya Marco Polo lo describió en su viaje por la Ruta de la Seda, en el Siglo XIII.

¿Cuál es la causa de las llamas?

Como he señalado más arriba, estamos frente a un volcán de lodo subyaciendo a rocas permeables y porosas que permiten el ascenso a la superficie de los gases presentes en los yacimientos de hidrocarburos, que entran en combustión al combinarse con el oxígeno atmosférico.

Según cálculos relativamente recientes, los yacimientos del mundo liberan a través de estas geoformas, al menos entre 6 y 9 millones de toneladas de CH4 (metano) por año, y es precisamente la región de Azerbaiyan la que exhibe la mayor densidad de volcanes de lodo del planeta.

¿Cuál es el contexto geológico?

La península de Absheron se encuentra en el lado oeste de la depresión sur del Caspio. La historia geológica de Azerbaiyan responde a la última fase de la Orogenia Alpina ocurrida entre el Plioceno y el Pleistoceno, y fundamentalmente generada por la colisión de las placas de Arabia y Eurasia, siendo la primera una placa de borde pasivo, y presentando la segunda un margen continental activo.

Esa colisión produjo subducción del Océano Neo-Tethys preexistente, e impactó sobre todo el comportamiento sísmico y volcánico de la región.

Los principales rasgos estructurales resultantes son hoy: Cáucaso Mayor y Menor, la depresión de Kura, las montañas de Talysh y la Cuenca Sur del Caspio.

Específicamente Yanar Dag, se encuentra en la escarpa de una falla que es parte de la gran estructura de Balakhan- Fatmai, y que ostenta entre 2 y 4 m de altura y 200 metros de longitud.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de Wikipedia.

Un post navideño

Como podrán deducir, hoy, estando en tiempos de Navidad y Año Nuevo, me tomaré un día de descanso y celebración con la gente que quiero (y que capaz que hasta me quiere también) y me limitaré a recordarles un viejo post que se relaciona de alguna manera con estas fechas, y que pueden ir a leer aquí. El miércoles vuelvo a las andadas y nos encontramos otra vez en este mismo sitio. ¡Feliz Año Nuevo!

Graciela.

¿Cómo se sintetizan algunas piedras preciosas?

En un post anterior, ya hemos hablado de algunas gemas de las que se realizan imitaciones, tratamientos y/o reconstrucciones. Hoy veremos que existen también piedras preciosas de generación artificial, a las que se conoce como sintéticas, pero cuya producción es totalmente legal, mientras se exprese ese origen, y que también alcanzan buen precio en el mercado, más allá de que esté muy por debajo del de una piedra natural.

En un post anterior, ya hemos hablado de algunas gemas de las que se realizan imitaciones, tratamientos y/o reconstrucciones. Hoy veremos que existen también piedras preciosas de generación artificial, a las que se conoce como sintéticas, pero cuya producción es totalmente legal, mientras se exprese ese origen, y que también alcanzan buen precio en el mercado, más allá de que esté muy por debajo del de una piedra natural.

¿Cuándo comienzan los intentos de obtener artificialmente piedras preciosas?

Ya en los albores de la historia, la fascinación por la belleza de las piedras preciosas condujo a intentar obtenerlas de manera artificial, para paliar su escasez y las dificultades de su extracción en la naturaleza.

Esos primeros intentos fueron tan ingenuos como suponer que si se las enterraba, ellas darían frutos como los vegetales, o se multiplicarían sin salir a la superficie, pero generando «yacimientos» someros y bien localizados.

La época de los alquimistas se recuerda sobre todo por la búsqueda de la piedra filosofal que además de dotar de inmortalidad a quien la portara, convertiría cualquier metal en oro. No obstante, también era intensa la búsqueda de métodos para generar piedras preciosas de manera artificial. Huelga decir que ambos intentos fueron infructuosos, pese a lo cual, mantuvieron el interés en el tema, y abrieron el camino al posterior conocimiento de la química.

La dificultad real para los alquimistas era el desconocimiento de los procesos naturales que generan determinados minerales. Mucho más adelante, cuando los avances de la Geología, la Petrología y la Mineralogía lo propiciaron, comenzaron a verse resultados promisorios.

¿Cuáles fueron los primeros resultados favorables?

Recién en la segunda mitad del S. XIX, y en Francia, Marc Gaudin inauguró los primeros intentos basados en el conocimiento científico, que si bien no fueron exitosos, sirvieron de antecedentes para que hacia 1880, los investigadores. también franceses, Edmund Fremy y Frei, obtuvieran por primera vez rubíes sintetizados en laboratorio.

Esas primeras gemas eran solamente láminas muy delgadas, y su uso se centró en la fabricación de relojes que podían aprovecharlas así.

Fue recién en la última década de ese siglo, que un discípulo de Frémy, llamado August de Verneuil, alcanzó el éxito, logrando rubíes que prácticamente no se distinguían de los naturales.

Debido a que Verneuil recién publicó sus resultados en 1897, ése es el año que se toma como el punto de partida de la industria de las piedras sintéticas. En 1907 llegaron a comercializarse 5.000.000 de quilates de rubíes obtenidos por el método de Verneuil.

¿Qué métodos se desarrollaron?

En general, los métodos parten de materiales fundidos de composición semejante a la piedra que se desea obtener, y que se hacen enfriar lentamente, de modo que los cristales resultantes vayan creciendo tan armónicamente como sea posible.

Existen, sin embargo, otras técnicas y numerosas variantes, e importantes diferencias según cuál sea el material a imitar.

A veces se usan soluciones o vapores, o irradiaciones, o se incorporan fundentes que hacen bajar el punto de fusión de la mezcla, para acelerar el enfriamiento, o para modificar el aspecto, tamaño o color de la piedra resultante.

Puede decirse que ya existen muchos métodos que se van perfeccionando día a día y que son celosamente custodiados por las empresas productoras.

¿Cuáles son las piedras sintéticas que hoy se producen?

Sobre los diamantes prepararé más adelante un post específico, pero sobre las demás piedras puede decirse que casi todas las más empleadas en joyería pueden obtenerse como sintéticas hoy en día. Pero se fabrican en especies de lingotes, o masas voluminosas que luego deben fragmentarse para su venta, y cuya belleza dependerá en gran medida de la forma de corte y tallado, a diferencia de las naturales que presentan desde su génesis el facetado que corresponde a su sistema cristalino.

¿Pueden distinguirse las piedras sintéticas de las naturales?

Lo primero que debe decirse es que su venta es absolutamente legal, siempre que no se engañe al comprador pretendiendo hacerle creer que son naturales, es decir muchísimo más caras.

Para eso suele usarse el artilugio de colocar el nombre de la piedra entre comillas, con lo cual, el cliente mínimamente informado sabe que una «alejandrita» es sintética, mientras una alejandrita no lo es. O en determinadas gemas, también se alerta a través del agregado de la palabra «oriental». Un topacio oriental no es un topacio natural; puede ser artificial o puede ser otro mineral parecido que ha sido manipulado para cambiarle alguna propiedad en particular para asimilarlo más a la gema natural .

Existen también pequeños detalles que no son imitables por las piedras industriales, como la presencia de inclusiones características, de las que hablaremos alguna vez; y que dicen claramente que el mineral procede de un yacimiento natural.

En el caso de los rubíes sintetizados según el método de Verneuil, quedan claras líneas de crecimiento concéntricas que se pueden ver con una lupa. Y para quien tiene una larga experiencia, un detalle que pasa desapercibido la mayor parte de las veces, es su tacto algo más cálido que el de la piedra preciosa natural, que es marcadamente frío.

Y por supuesto, la exploración por un experto munido del instrumental óptico necesario, siempre delata las imposturas. Pero suma un costo, ya que el asesoramiento no suele ser gratuito.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del Flickr de Dayanacba, y en realidad es de piedras naturales, pero no tengo fotos de minerales sintéticos para subir.

Un extracto de un video, apto para comenzar a aprender Geología

He encontrado el canal Geological Legacy y he tomado de él este pequeño fragmento de uno de sus videos, que es impecable y vale la pena compartir. Disfrútenlo. Nos vemos el lunes con un post de los originales míos. Graciela.